肌电生物反馈联合康复训练对脊髓损伤患者运动功能及功能独立性的影响

胡可慧,常有军,杨廷彦,张逸,田野,李阳安

脊髓损伤(spinal cord injury,SCI)患者多为青壮年,致残率较高,是世界医学的难题之一。尽管在脊髓的再生、移植、基因治疗等方面有所发展,但就目前的医疗水平而言,完全性脊髓损伤仍难以恢复,不完全性脊髓损伤也会残留不同程度的功能障碍,如何提高不完全性脊髓损伤患者运动功能及生活质量,是康复医学的研究热点。国外已有报道,肌电生物反馈疗法对中枢神经系统损伤后患者的功能恢复有较好的作用[1]。本研究将肌电生物反馈疗法应用于胸腰段不完全性脊髓损伤患者,取得了较好的疗效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2012年1月~2015年1月遂宁市中心医院康复科及四川省八一康复中心脊髓损伤科住院的SCI患者共60 例,均有外伤史。纳入标准:经MRI等影像学检查符合脊髓损伤的诊断标准;符合2008年美国脊柱损伤协会(American Spinal Injury Association,ASIA)分类标准[2],为胸腰段不完全性脊髓损伤;患者病情稳定;病程在2周~6个月;自愿参加并签订康复治疗知情同意书。排除标准:未成年人;无骨折脱位胸腰段脊髓损伤、病理性及伴发强直性脊柱炎的骨折脱位、脊髓空洞、肿瘤、急性脊髓炎、格林-巴利综合征;意识障碍、认知障碍及抑郁状态,不能理解并配合治疗者。将所有病例随机分为2组各30例,①观察组:男21例,女9例;平均年龄(37.6±1.3)岁;平均病程(46.0±0.5)d;ASIA残损分级[2]:B级3例,C级22例,D级5例;损伤节段:胸段15例,腰段14例,马尾1例。②对照组:男20例,女10例;平均年龄(36.8±1.5)岁;平均病程(44.0±1.2)d;ASIA残损分级:B级3例,C级21例,D级7例;损伤节段:胸段12例,腰段15例,马尾3例。2组一般资料比较差异无统计学意义。

1.2 方法 2组均进行常规康复训练,观察组加用肌电生物反馈治疗。常规康复训练: 病程3个月内的患者在胸腰支具的保护下进行,以保证脊柱的稳定性。康复训练内容包括:体位摆放及姿势训练;关节活动范围练习;肌力练习;软组织牵拉练习;坐起练习;斜床站立、踏车训练、平衡训练等。在进行肌力训练时,根据各损伤水平、肌力残留情况不同有选择性进行关键肌肉的肌力训练。对下肢着重进行髂腰肌、股四头肌、股二头肌、胫前肌、腓肠肌的肌力训练。肌电生物反馈治疗:采用WOND2000F2型“多功能神经康复诊疗系统”进行肌电生物反馈治疗。在安静、避光的治疗室内,让患者坐在显示器前,向患者解释该项治疗和生物反馈治疗仪的工作原理、作用和训练方法及要求患者所进行的配合。患者取舒适及放松体位,而且确认该体位符合本次治疗的目标及方向(屈或伸),确定靶向治疗部位(股四头肌、股二头肌、胫前肌、腓肠肌)。将3组电极以品字形放在靶向治疗部位上,进入NBF模式下的表面肌电分析功能组,可测定肌电基线,显示肌电峰值及平均值。按治疗要求,由治疗人员用指导语引导患者学会根据EMG波形反馈信号,通过自我控制调节EMG电压,从而使治疗部位肌肉放松或紧张。每次训练5min,休息5min,反复训练4次,达到每次总训练时间为10~15min,肌肉收缩75~100次。每日训练2次,每周5d,4周为1个疗程,共3个疗程。 肌力0~3级均可进行肌电生物反馈治疗,肌力3级以上进行渐进抗阻训练。

1.3 评定标准 分别于治疗前及治疗后8周、12周进行肌电信号的采集、运动功能及功能独立性评价量表评定。①肌电图(electromyography, EMG)数据采集:采用WOND2000F2型“多功能神经康复诊疗系统”,通过其NBF模式下的表面肌电分析功能组分别记录股四头肌、胫前肌治疗前后最高EMG数据并进行统计学分析;并将这些标准化的EMG数据按Brucker占正常肌电信号百分比的换算法进行换算。②运动功能评定:按照ASIA评估表对左右下肢运动功能进行评分,总分50分。③独立功能量表(function independent measure,FIM)评定[3]:主要包括6个方面:自我照顾能力、括约肌控制能力、转移能力、运动能力、语言交流能力及社会认知能力。在这些项目下再分有若干个小项目,共有18个小项目。评分标准为每个项目最高得7分,最低得分1分,总分126分,最低分18分[4]。

2 结果

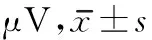

治疗8周后,2组患者股四头肌、胫前肌最大收缩时的 sEMG信号均较治疗前明显提高(P<0.05),治疗后12周继续提高(P<0.01);观察组sEMG信号增幅高于对照组(P<0.05)。见表1。

治疗8周后,2组患者ASIA运动功能评分及FIM评分亦较治疗前提高(P<0.05),组间比较差异无统计学意义;治疗12周后,2组ASIA运动功能及FIM评分较治疗8周后提高更多(P<0.01),观察组更高于对照组(P<0.05)。见表2。

组别n肌肉治疗前治疗后(周)812观察组30股四头肌15.57±2.31110.38±68.20ad173.32±62.60bcd胫前肌 1.04±1.384.20±0.82ad49.20±16.52bcd对照组30股四头肌16.35±4.3062.34±24.29a120.13±60.12ac胫前肌 1.64±1.473.10±0.40a23.10±12.30ac

与治疗前比较,aP<0.05,bP<0.01;与治疗8周后比较,cP<0.05;与同期对照组比较,dP<0.05

表2 2组治疗前后ASIA运动功能及FIM评分结果比较 分,

与治疗前比较,aP<0.05,bP<0.01;与治疗8周后比较,cP<0.05;与对照组比较,dP<0.05

3 讨论

胸腰段脊髓损伤是临床上常见的严重创伤,出现感觉和运动功能障碍,严重影响日常生活。大量研究证实,存活的神经元细胞可以通过轴突侧枝发芽,与靶区神经组织重新建立联系,来取代丧失功能的神经轴突。此外,损伤区未死亡、但不能发挥功能的“半暗区”细胞,通过改善局部条件,也有恢复功能的可能[1]。这些都说明,中枢神经系统有再生能力,并可通过合适的治疗和训练得到功能改善和恢复,为我们的康复训练提供了坚实的理论基础。

生物反馈疗法是在近年来对中枢神经系统可塑性理论的研究进展中发展起来的一种新的治疗方法。肌电生物反馈技术通过反复肌电刺激使可兴奋细胞(如神经、肌肉)去极化和复极化,促进神经肌肉功能的恢复[5]。肌电生物反馈的治疗机理,是通过患者观察以光滑曲线形式显示在显示器上的sEMG信号,使该信号通过视觉传入通路反馈并经中枢神经系统整合,使之部分叠加在下一次的输出sEMG信号上,从而信号强度得到增加。表面肌电生物反馈治疗实现了主动训练与电刺激的有效结合,使患者能及时、直观地看到自主运动的变化,并有意识地控制运动的正确性,增强患者参与治疗的积极性,增强运动训练的疗效。大量研究显示,生物反馈疗法对脊髓损伤后出现的功能障碍有着不同程度的康复疗效,包括损伤后的运动功能障碍、二便障碍及体位性低血压、神经痛、痉挛等并发症。脊髓损伤康复中,适当的应用生物反馈疗法,可弥补普通康复方法的缺陷,最大限度地发挥潜能、改善功能,实现全面高效的康复。

进行肌电生物反馈训练的目的,在于增强患者对机体内部的自我感知能力,达到由意识控制内环境,从而调节机体和治疗疾病。此技术能激发患者进一步康复的欲望和信心,最大限度地调动患者的积极性,使其主动参与训练,并将训练动作与生活中实际动作贴近,尽可能地完成日常生活动作。

胸腰段不完全性脊髓损伤早期康复训练应以增强股四头肌、胫前肌肌肉控制为重点。在术后早期,患者股四头肌、胫前肌肌力很弱,主动收缩不能达到有效伸膝、踝背屈,引起胶原沉积和黏滞性增加,是肌肉僵硬、张力增高、关节活动阻力增加的因素[6]。

本研究中,2组经过8周治疗,各组患者的股四头肌、胫前肌自主肌电信号均有所提高,且观察组自主肌电信号均优于对照组患者。与石秀秀等[7]的研究结果一致。本研究中,伴随着股四头肌、胫前肌肌肉力量的增加,2组患者伸膝、踝背屈运动能力逐渐提高,患者站立、转移能力及自理能力均得到较大改善,自我照顾能力增强,减少了日常生活对他人的依赖,提高了自信心。自信的建立又促进语言交流能力的提高,社会参与度提高,从而全面提高了功能独立性。治疗后2组比较,观察组FIM分值增加更高于对照组。研究证明,肌电生物反馈对脊髓损伤患者FIM的改善在第4周和第6周已经显现[8],本研究显示在治疗8周后,运动功能评分及FIM评分有明显改善,但组间比较差异不明显,治疗后12周,2组患者运动功能评分及FIM评分较治疗前进步更大,组间比较差异显著。这提示肌电生物反馈要坚持较长时间,此种影响持续时间有待进一步研究。本研究结果提示,脊髓损伤后肌电生物反馈是一种治疗脊髓损伤、恢复功能的有效方法。肌电生物反馈疗法联合康复训练对胸腰段不完全性脊髓损伤患者,能明显提高患者的股四头肌、胫前肌表面肌电信号及肌力,对运动功能有促进作用。有助于患者的站立和行走,减少长期卧床的并发症,从而提高功能独立水平,提高生活质量。

[1] De Biase ME, Politti F, Palomari ET, et al.Increased EMG response following electromyographic biofeedback treatment of rectus femoris muscle after spinal cord injury[J]. Physiotherapy,2011,97(2):175-179.

[2] Kirshblum SC, Burns SP, Biering-Sorensen F, et al. International standards for neurological classification of spinal cord injury (revised 2011)[J]. Spinal Cord Med, 2011, 34(6):535-546.

[3] Rita K,Bode PhD, Allen W,et al. Self-Scoring Templates for Motor and Cognitive Subscales of the FIM Instrument for Persons With Spinal Cord Injury[J]. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation ,2014,95(4): 676-679.

[4] 周维金,瘫痪康复评定手册[M].北京.人民卫生出版社,2006:122-124.

[5] Teasell RW, Bhogal SK, Foley NC, et al. Gait retraining post stroke[J]. Top Stroke Rehabil,2003,10(2):34-65.

[6] 吴忠庆,范文凤,李俊威.早期开展综合运动疗法在治疗急性脊髓损伤的作用[J].中国当代医药,2011,18(17):188-189.

[7] 石秀秀,唐金树,秦江,等.肌电生物反馈疗法配合踝足支具治疗脊髓损伤患者术后踝背屈功能障碍的疗效[J].中国骨与关节志,2014,3(9):661-664.

[8] 杨廷彦,唐虹,常有军,等.操作性肌电生物反馈疗法联合康复训练对胸腰段不完全性脊髓损伤患者功能独立性的影响[J].四川医学,2016,37(5):480-482.