“找”字的虚化研究

陈 月

(武汉大学 文学院, 武汉 430072)

目前研究“找”字的语法化问题的文章仅有2篇:孙福婷《“找”字的语法化考察》[1]、刘群《现代汉语“找”字语法化倾向》[2]。“找”字是一个后起字,关于“找”字起源问题的研究也非常少,以张庆庆[3]、殷晓杰、张家合[4]为代表。张庆庆、殷晓杰、张家合认为,“找”是一个后起字,产生于明代,于清代逐渐取代“寻”,并逐渐成为[寻找]语义场的主导词,此核心地位一直保存到现代汉语。

孙福婷主要从“找”字虚化的结构格式入手,着眼于“找”后成分的语义变化,分析了“找”字虚化用法的语法格式,考察了“找”字虚化为介词的用法。孙福婷主要从现代汉语中的“找”的虚化用法,研究了“找”字作为对象介词用法。笔者认为从“找”字虚化的整体结构式分析其虚化条件非常可取,但是笔者同时也发现:①在N1+找+N2+V2这一格式中,由于N2和V2的语义特征的不同,“找”除了作为对象介词使用外,在明清时期还有作为经由介词的用法,在现代汉语中有虚化为对象介词和伴随介词的用法;②“找”在明清与现代汉语中虽都有虚化用法,但因环境不同而出现其虚化用法在不同时期并不一致的情况。

一、“找”的释义

张庆庆认为“找”产生于明代,清代中后叶成为“寻找”义位的核心词。殷晓杰、张家合的考察中通过文献调查发现“找”出现于明代中后期,其使用范围是从北方向南方逐渐扩散开去。

(一)“找”在《学生辞源》的释义

《学生辞源》[5]里对“找”的解释有以下两种情况。

1.退有余,找不足:《俗书刊物·俗物杂字》:“补齐不足之数曰找。”

比如:

(1)当下先秤了一半船钱,那一半直待到县时[找]足。《明·警世通言》

2.寻觅:《红楼梦》:“这可丢了,往哪里去找?”

比如:

(2)三郎叫了当值的,后来各处[找]寻,到后门一看,门又关得好好的。《明·二刻拍案惊奇》

(二)“找”在《现代汉语词典》中的释义

《现代汉语词典》[6]里对“找”的解释有以下两种情况。

1.为了要见到或得到所需求的人或事物而努力:找人|找材料|找出路。

比如:

(3)周恩来对贺龙说:现在中南海也不安全,我另外给你[找]个安静地方,休息一下,秋天再接你回来。《周恩来传》

2.把超过应收的部分退还,把不足的部分补上:找钱|找齐。

比如:

(4)我告诉她5元钱,她却给了我10元钱,我正要[找]钱给她,她笑着说不用[找]了。《中国北漂艺人生存实录》

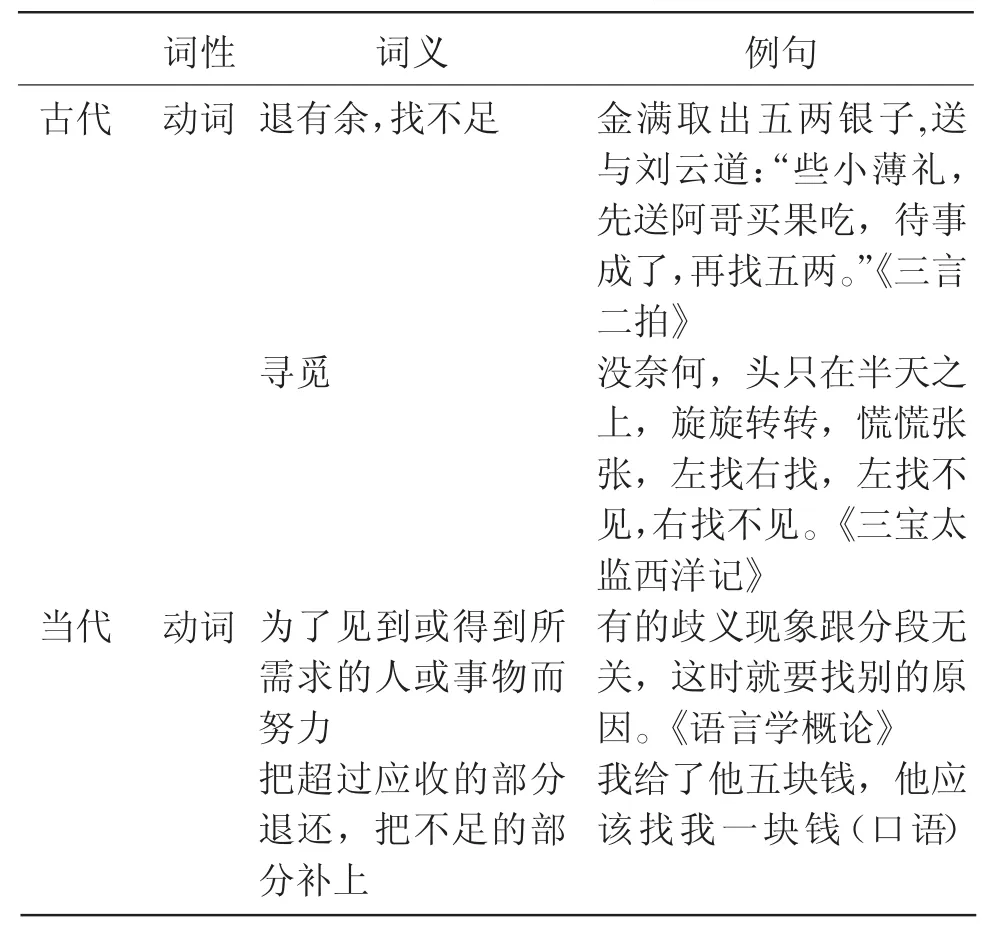

(三)动词“找”古今词义小结

表1“找”的词义小结

不难发现,动词“找”从古至今,在语义、语法乃至语用方面都没有发生过明显变化,“找”一直都主要做动词用,意为“寻求、寻找”;“退回、补足”等意义。

三、“找”在不同时期的历时虚化用法

(一)明清时期具有经由介词特点的“找”字虚化分析

“找”早在明代产生之初作为动词取代“寻”的主导地位时,就有虚化用法。其出现的语料多以当时的小说为主,且主要具有经由介词特点,表示“沿、沿着”义,其基本格式为:N1+找+表空间类N2+V2。

比如:

(5)没奈何,懵着头望前跑,跑了一会,苏干刺说道:“找溪边的大路而走,好上船去。”《明·三宝太监西洋记》

(6)老者道:“往西天大路,在那直北下,此间到那里有千里之遥,还不去找大路而行。”《明·西游记》

(7)师父谢之不尽。他兄弟们把洞中素物,安排些茶饭吃了,方才出门,找大路向西而去。《明·西游记》

(8)到了山门,只见门上有锁。行者又使个解锁法,开了二门、大门,找路望东而去。《明·西游记》

(9)梵志听了,同众徒找路走来,果见一座庙宇,在那势里闹处。《明·东度记》

(10)卜垢见到豪光,遂随光处找道而来,乃是清宁观内。《明·东度记》

在“找溪边的大路而走”、“找大路而行”、“找大路向西而去”、“找路望东而去”、“找路走来”、“找道而来”等这几个连动式结构中,“找”的语义有两种解析:一种将“找”解析为单纯的实义动词“寻找”义,另一种可以理解为其在此处的动词义已经减弱,只是起辅助性作用,“寻找”义在此处已具有了虚化的特点,句子的重点在后面的动词上,在这种情况下,“找”已初步具有了介词的特点,表示动作的引介和经由起点,相当于“沿、着”。这种可以两解的情况构成了“找”字虚化的原始环境。

“找”在古代小说等文学作品和口语中多次被用在N1+找+表空间类N2+V2这类结构中。在诸如此类的形式里,存在“找”和V2两个表示动作行为的词语,从信息传递的角度来看,焦点信息一般都位于句末位置,因此V2动作行为所表达的语义分量重于“找”,语义重心落在 V2(如“走”、“行”、“去”、“来”)上,语义重心的不平衡致使对这个结构重新解析。在这个结构式中,“找”后紧接的是表空间处所的名词,其动作义减弱,多可理解为空间的引介,用法都可被经由介词“沿、沿着”替换,虚化为表空间的起点,表示空间的经由,由此引进动作的经由路线。经过这样的重新解析,“找”的用法虚化后,就具有了经由介词的特点。

(二)“找”在现代汉语中的虚化用法

沈家煊[7]提到:“语言共时平面上的变异是语言历时演变不同阶段不同层次的反映。”在现代汉语的口语和书面语中,“找”的动词义也都有减弱虚化,具有了对象介词甚至是伴随介词特点的情形,分述如下。

1.具有对象介词特点的“找”字虚化分析:“找”在现代汉语中用于部分连动句中时,当与“找”连用的后一动词的动作路径为单向(即由一方指向另一方)时,“找”虚化后具有了对象介词的使用特点。

比如:

(11)我忘带宿舍钥匙了,把你的借我用一下吧!

真不巧,我也忘带了,你找别人要吧!

真不巧,我也忘带了,你向别人要吧!

真不巧,我也忘带了,你跟别人要吧!

这里的“你找别人要”(N1+找+N2+V2)中,“找”的动词义与V2“要”的动作义不平衡,“找”的“寻觅”义已经渐渐淡化甚至消失,强调的是后面的动词“要”,重点在于去要钥匙,要到钥匙才是目的。动作义的不平衡是引起结构重新分析的条件。而要钥匙这个动作路径是单向的,这里的“找”主要的语法功能是引介“要钥匙”这个动作的对象,这句话也可理解为“向/跟别人要”,“找”在这里的用法也就相当于对象介词“向”或者是“跟”。

诸如此类的句式还有:

(12)妹妹找哥哥要糖吃。

妹妹向哥哥要糖吃。

妹妹跟哥哥要糖吃。

(13)小李找店员买东西。

小李向店员买东西。

小李跟店员买东西。

在以上例句中,“找”作为“寻找”的行为动作能力同样减弱,语义上强调的是V2的动作义,“找”字在这个结构中的语义更多具有了“向”、“跟”这样的对象介词的特点,其句法位置也符合“向”、“跟”做介词引介后面即将出现宾语时的位置。

2.具有伴随介词特点的“找”字虚化分析:前面一小节谈到了在N1+找+N2+V2中,当“找”后的动作路径是单向时,“找”具有了对象介词的特点,当“找”后的动作必须由双方共同参与才能进行或动作发出者希望V2所表示的动作由双方共同参与时,此时的“找”的特点更倾向于伴随介词。吴福祥[8]、江蓝生[9]关于伴随介词语法化的路径和模式研究都对本文研究有所启示。

(14)小五常到八里庄我的住地找我喝啤酒、吃羊肉串,我也常到小五住的树村玩。《中国北漂艺人生存实录》

此处的“找”的动词义已减弱,重点是“小五要和我喝啤酒、吃羊肉串”。而喝酒、吃饭这个动作是小五希望与我一起喝,一起吃,希望由他们两个人共同参与完成。“找”的位置也就是连接动作的参与者双方的人,由于“找”前的主语“小五”的话题性要高于其后面的代词“我”,二者存在着主从关系。这里的“找我喝啤酒、吃羊肉串”中的“找”就相当于[和]/[与]的伴随介词的用法。“找”在这里的意义不排除仍含有“寻找”的意义,这可理解为是其由动词虚化为伴随介词用法后的残留意义。

再如:

(15)小边心平气和地说:“小方同志,我是来找你谈话的,你不怕死,我更不怕死。”《善于把握教育时机》

(16)总理表示他自己将找史密斯谈话。《会议周总理在外交工作中几个片段》

(17)回家后把情况一五一十地告诉给父亲,晋平也叮嘱他以后切莫在晚上去找喜一玩,平时可以带他们姐弟到家里来玩。《谁给了我们创造英雄形象的信心和毅力?》

以上几例中,“找”的用法一样,“找”后面涉及的动作是N1希望V2由双方共同参与完成,“谈话”这一动作不需多说,必定由参与者双方共同进行才能完成,“玩”虽不必一定涉及双方,但却是动作的发出者N1希望和对方一起进行的。由于“找”前的主语“我”、“总理”、“他”的话题性又都高于其后的代词“你”、“史密斯”、“喜一”,因此,这里的“找”动词义削弱后,相当于伴随介词的用法。

因此,在N1+找+N2+V2格式中,“找”的用法有两种情况:

一是当“找”后面的动作路径为单向时,“找”字作为对象介词使用;

二是当“找”后面的动作需要双方参与才能完成或N1希望和N2共同进行时,“找”字作为伴随介词使用。

四、“找”虚化的原因研究

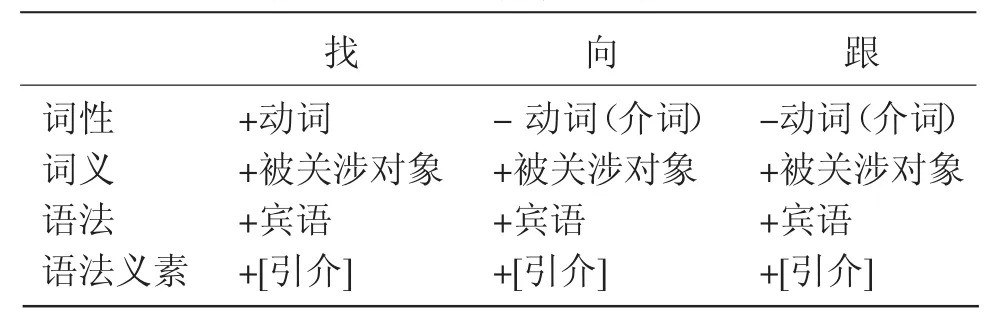

(一)动词“找”与相关介词的对比分析

1.动词“找”与对象介词的对比:通过动词“找”与对象介词的对比,“找”在词义上可引介关涉对象;在语法上可带宾语;从理性义素里推理出的语法义素也可以表示[+引介]的意义,这样,“找”虚化为对象介词就有了语义和语法上的支撑。

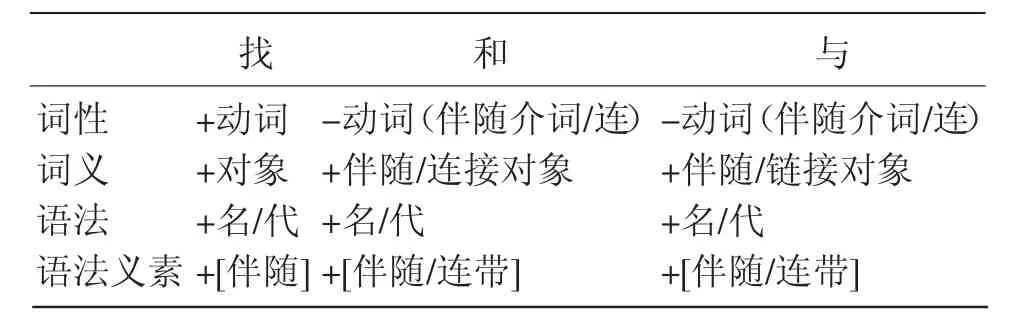

表2 动词“找”与对象介词“向”、“跟”对比

2.动词“找”与伴随介词的对比:在动词“找”与伴随介词的对比图表中,“找”在词义上有连接伴随对象的意思;在语法上都可接伴随主语的对象;在语法义素上都有伴随义,由此看来,“找”和伴随介词在语义、语法上都有共通点,这就为“找”虚化为伴随介词提供了条件。

表3 动词“找”与伴随介词“和”、“与”对比

(二)从语义上探究“找”虚化的途径

从词义上看,“找”字有“觅取,寻求”的意义。觅取、寻求某人、某事或某物时,“找”的语义要求必须有被寻觅的对象,因此,“找”这个动作和被寻找的对象之间存在对待与被对待的关系。而介词就是起标记性作用,标明跟动作、性状有关的时间、处所、方式、原因、目的、施事、受事、对象等,那么,“找”与其对象之间的关系与介词和其引介的对象之间的关系之间有语义上的联系和共同点,这就使得“找”虚化为介词有了语义上的基础。

在N1+找+N2+V2句法结构中,若句中的动作强调是V2,“找”的动词义减弱,并不是指的“寻找”的动作义,“找”与V2的语义不平衡,在句中多起引介的作用。这个时候“找”的语法功能增强,在句中的用法相当于介词,引介后面的宾语。

另外,从语法义素上看,“找”的理性义素是[+寻觅][+对象][+动作],即找到某人、某事或某物做什么或者是找到某人并与某人做某事。在N1+“找”+N2+V2结构式中,当“找”的潜在语法义素是[+引介]时,“找”相当于对象介词的用法;若“找”的潜在语法义素是[+伴随]时,则其虚化为伴随介词。

五、结束语

学者们对“找”字的虚化用法研究甚少,但在古今的语料中,N1+找+N2+V2这一结构中确有重新解析,致使“找”的语法功能突显,动作义减弱,并且,由于N2和V2类别和语义的不同,“找”虚化的介词类别也不一样。“找”在明清与现代汉语中虽都有虚化用法,但因环境不同出现了虚化用法在不同时期并不一致的情况。具体来说,“找”除了作为对象介词使用外,在明清时期有作为经由介词的用法,在现代汉语中有虚化为对象介词和伴随介词的用法。周萍[10]提到,实词的演变必然会走向虚化,但是否走向虚词化则未必了。就目前的语言现象来看,“找”完全虚化的可能性并不大,它的动词义将与其虚化用法长期共存,互不影响,对其用法的分析也应根据具体的语境做灵活处理。

参考文献:

[1]孙福婷.“找”字的语法化考察[J].语言应用研究,2011(7):41-43.

[2]刘群.现代汉语“找”字语法化倾向[J].北方论丛,2015(4):67-70.

[3]张庆庆.近代汉语“寻找”义动词更替考[J].苏州大学学报,2007(3):91-93.

[4]殷晓杰,张家合.“找”、“寻”的历时替换及相关问题[J].汉语学报,2011(3):80-86.

[5]盛平.学生辞源(电子词典版)[Z].长沙:青苹果数据中心制作,1991:4883.

[6]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典(第5版)[Z].北京:商务印书馆,2005.

[7]沈家煊.实词虚化的机制——《演化而来的语法》评介[J].当代语言学(试刊),1998(3):41-46.

[8]吴福祥.汉语伴随介词语法化的类型学研究——兼论SVO型语言中伴随介词的两种演化模式[J].中国语文,2003(1):43-58.

[9]江蓝生.汉语连——介词的来源及其语法化的路径和类型[J].中国语文,2012(4):291-308.

[10]周萍.浅论古汉语的实词虚词化现象[J].浙江师大学报(社会科学版),1999(6):66-69.