近50年淮河流域气候变化时空特征分析

叶金印,黄勇,张春莉,杨祖祥1.淮河流域气象中心,安徽 合肥 001;.安徽省气象台,安徽 合肥 001;.安徽省气象科学研究所,安徽 合肥 001;.天津市气象局,天津 0007

近50年淮河流域气候变化时空特征分析

叶金印1,2,黄勇3,张春莉4,杨祖祥2

1.淮河流域气象中心,安徽 合肥 230031;2.安徽省气象台,安徽 合肥 230031;3.安徽省气象科学研究所,安徽 合肥 230031;4.天津市气象局,天津 300074

摘要:在全球气候变化的背景下,流域水资源、农业和生态环境将对气候变化有不同程度的响应,研究淮河流域气候变化趋势和空间特征,将有益于制定应对气候变化的策略。利用1961─2010年淮河流域145个地面气象站观测资料,对近50 年以来淮河流域常规气象要素的时间和空间特征进行分析,得出以下结论,(1)全流域年平均气温表现出升高的趋势,年平均气温变化有显著的空间差异性,南四湖地区、淮河干流中下游以南以及伏牛山区,为气温显著上升区;山区最高气温上升缓慢,而最低气温上升明显;全流域平均气温日较差有下降的趋势,气温日较差的空间变化呈现出流域中部平原区减小而其他地区增加的分布特征。(2)全流域地面气压呈降低趋势,空间差异性增大,淮河流域广大平原为降低速率慢的区域,上游桐柏山区和大别山区则为降低速率快的中心;风速的变化及其空间差异性总体上均呈减小趋势,但在淮干上游山区、沂蒙山区以及里下河沿海地区地面风速有增大的趋势。(3)流域西部相对湿度呈微弱增大的趋势,而流域东部呈微弱减小的趋势;日照时数逐年递减的趋势比较明显,空间上呈现流域西部递减的趋势比东部明显。(4)年均降水量以淮河干流为界,呈现南部增多,北部减少的特征,导致流域年平均降水量南多北少的空间分布差异呈增大趋势。

关键词:淮河流域;气候变化;时空特征

YE Jinyin,HUANG Yong,ZHANG Chunli,YANG Zuxiang.Spatial-temporal Variations of Climate Change of the Huaihe River Basin during Recent 50 Years [J].Ecology and Environmental Sciences,2016,25(1):84-91.

受全球气候变化的影响,近100 年来我国的气候也发生了一些变化,其中平均气温升高的趋势较为明显,总体上升了0.5~0.8 ℃(丁一汇等,2006)。虽然降水量变化趋势不明显,但降水量的季节变化呈现减少的趋势和较大的年际变化;我国的日照时数和近地面风速也在近50年出现了显著的下降趋势(丁一汇等,2006;姜江等,2006)。

在空间上,平均气温有明显的区域差异,在全国总体升温的趋势下,四川盆地、四川云南交界地区出现小幅度降温趋势(任国玉等,2005)。降水变化在空间上也有明显的差异性,我国中东部多个区域的降水有下降的趋势(Ding et al.,2009;Bai et al.,2010l;邓汗青等,2013;叶金印等,2013);而新疆、宁夏、甘肃等西北部多个区域的降水量却有增加趋势(赵传成等,2011)。日照时数和风速的变化也存在一定的区域差异性(任国玉等,2005;邹立尧等,2010;张山清等,2013)。气候变化、气候变化的区域差异以及生态环境对气候变化的响应,引起越来越多的学者关注(姚玉璧等,2011;时忠杰等,2011;晏利斌等,2011),并引发学者开展了气候变化对水资源、农业以及生态影响的研究(张红等,2012;Zhao et al.,2014;郭建平,2015)。

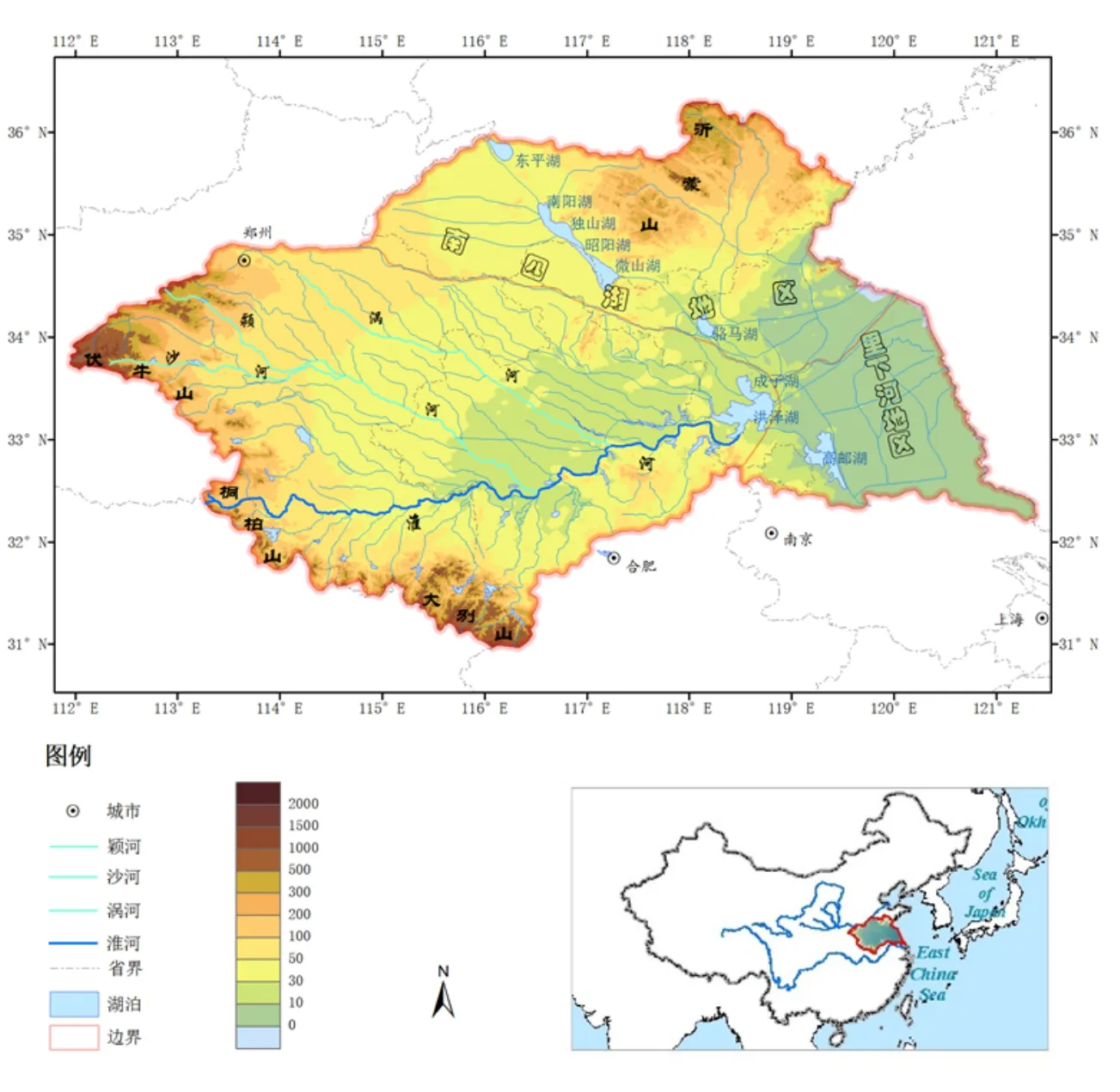

淮河流域为我国南北气候的过渡带,流域北部为暖温带半湿润季风气候区,南部为亚热带湿润季风气候区。淮河流域中部为平原(含湖泊和洼地),占总面积2/3,东面为黄海,流域西、南和东北部为山丘区,约占总面积的1/3(图1)。在全球气候变化的背景下,流域水资源、农业和生态环境将对气候变化有不同程度的响应,研究淮河流域气候变化趋势和空间特征,将有益于制定应对气候变化的策略(李泽椿等,2015)。本文利用1961─2010年淮河流域内145个气象站观测资料,研究淮河流域近50年气候变化的空间特征。

1 资料与方法

所用资料来源于国家气象信息中心,为经过审核的淮河流域145个地面气象台站整编资料。气象要素包括:气温(年平均气温、最高/最低气温、年平均气温日较差)、气压、风速、湿度、日照时数以及降水等。

图1 淮河流域地形、地貌分布Fig.1 Topography and geomorphology in Huaihe River Basin

为分析这些气象要素随年份的变化情况,采用最小二乘法对50 a的气象要素数据与时间进行一元线性回归(Y=A+BX,Y为气象要素值,X为时间),回归系数B(正/负)大小表示气象要素随时间(升高/降低)的变化速率。采用标准偏差(SD)描述气象要素的空间分布不均匀性。

Xi为第i个站点的气象要素观测值。

2 各气象要素的气候变化

2.1大气温度

图2给出了1961─2010年淮河流域年平均气温、平均气温日较差、年平均最高气温和年平均最低气温的时间序列。从图中可以看出,年平均气温总体呈上升趋势,平均每10年升高0.203 ℃,尤其是1985年以后增暖趋势更加明显。年平均最高气温的上升趋势较小,平均每10年升高0.105 ℃。年平均最低气温和年平均气温日较差变化趋势更加明显,分别为0.347 ℃/10 a的上升趋势和0.242 ℃/10 a的下降趋势。虽最高气温变化不大但最低气温增暖明显,这与平均气温上升趋势及气温日较差减小趋势是相对应的。

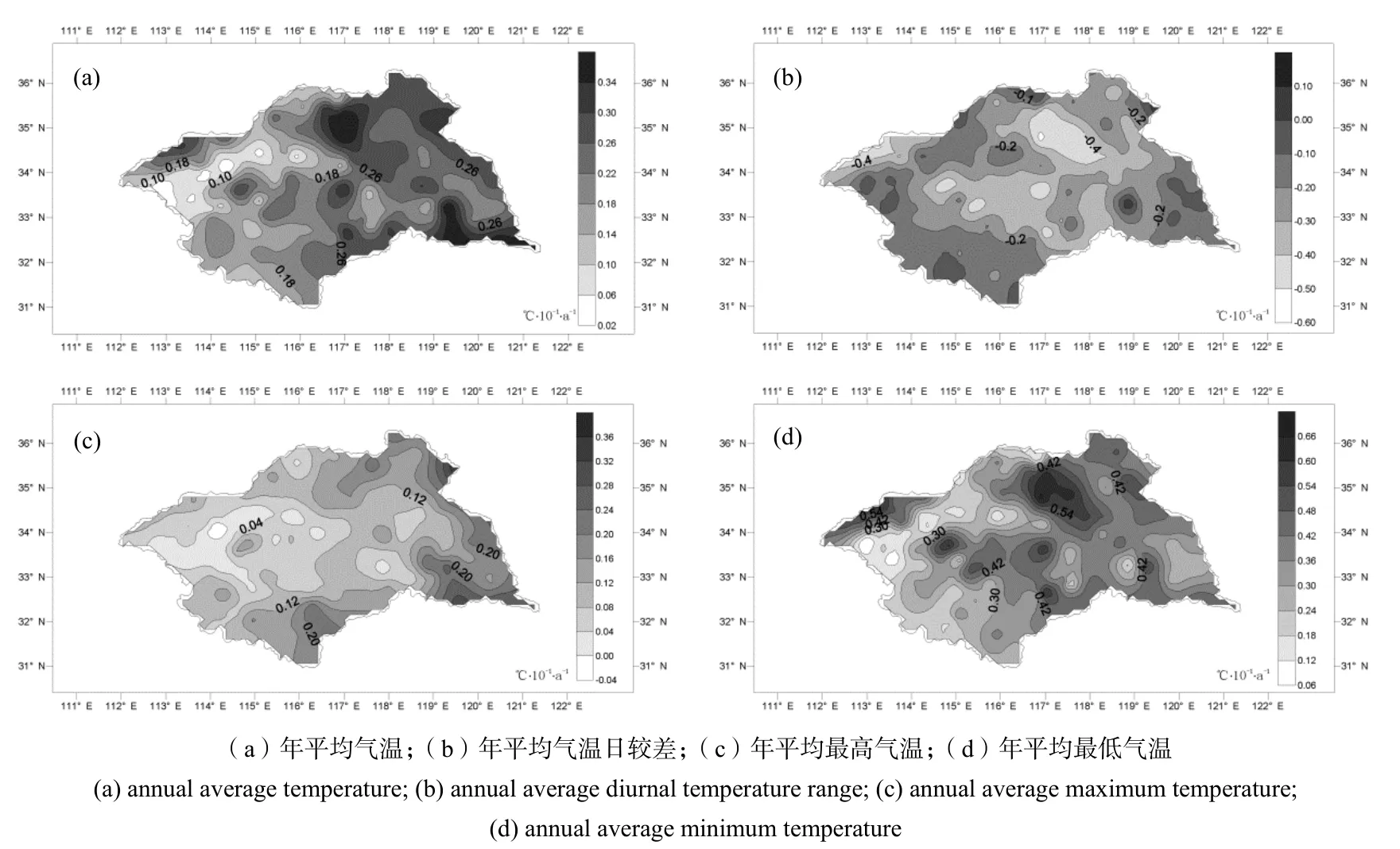

年平均气温变化的空间差异(图3a)只表现在气温上升的速率上。沙颍河和涡河上游、伏牛山区以南、淮干上游、大别山区以及淮河中下游气温上升相对缓慢,升温速率在0.18 ℃/10 a以下,而南四湖地区、淮干中下游以南以及伏牛山区为气温显著上升区,速率超过了0.26 ℃/10 a。

年平均气温日较差的变化(图3b)呈现出流域中部平原区减小而其他地区增加的空间分布特征。在气温升高的涡河和浍河中下游,气温日较差明显减小,减小速度达到甚至超过0.50 ℃/10 a。淮河流域南部气温日较差普遍增加,速率超过0.20 ℃/10 a。

年平均最高气温整体呈上升趋势(图3c),空间分布特征与年平均气温变化大体相似。其中,沙颍河和涡河上游、伏牛山区以南、淮干上游和大别山区以及淮河中下游最高气温上升相对缓慢,升温速率在0.30 ℃/10 a以下。而在南四湖地区、淮干中下游以南以及伏牛山区等气温显著上升区,速率超过了0.42 ℃/10 a。

除沙颍河、涡河中上游以及淮干中下游的局部地区最低气温呈现下降趋势外,流域绝大部分地区均表现为上升趋势(图3d)。大别山区、沂蒙山区以及里下河部分地区,最低温度上升的趋势最明显,速率高达0.12 ℃/10 a以上。

图2 1961─2010年气温的逐年变化Fig.2 Annual variations of atmospheric temperature from 1961 to 2010

图3 气温变化的空间分布(单位1 ℃/10 a)Fig.3 Spatial distribution of annual atmospheric temperature change (1℃/10 a)

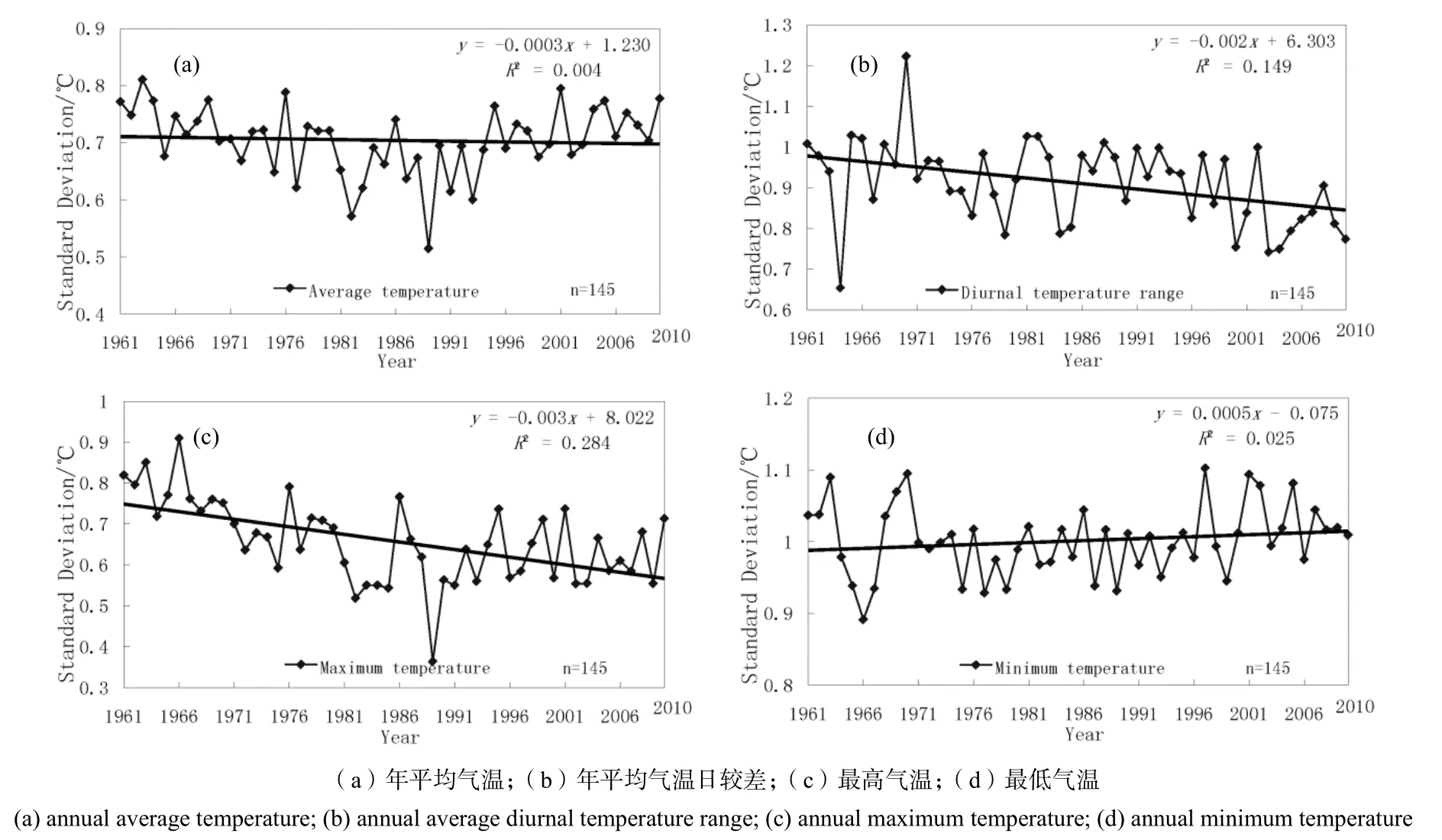

年平均气温的空间不均匀性变化趋势不明显,气温日较差和最高气温的空间不均匀性减弱(图4)。最低气温的空间不均匀性呈微小的增加趋势。

2.2其它要素

图4 1961─2010年气温空间不均匀性的逐年变化Fig.4 Annual variations of annual temperature spatial variations from 1961 to 2010

图5 1961─2010年气象要素的逐年变化Fig.5 Annual variations of annual average meteorological factors from 1961 to 2010

图6 气象要素变化分布图,单位(1 hPa/ms-1/%/h/mm)/10 a Fig.6 Spatial distribution of meteorological factors change:(1 hPa/ms-1/%/h/mm)/10 a

其他各气象要素的变化趋势和空间差异如图5、6所示。对于地面气压而言,总体有下降的趋势,平均下降速度为0.18 hPa/10 a。气压变化的空间差异在趋势和速率上都有体现,其中淮河流域广大平原为降低速率慢的区域,而上游桐柏山区和大别山区则为降低速率快的中心,气压下降的速率达到0.90 hPa/10 a。这与20世纪后半叶亚洲西伯利亚高压明显减弱、盛行西北气流减弱和冷空气活动减少、淮河流域地面气温上升的事实相一致。这些变化一般发生在20世纪70年代中期以后可能是大尺度环流模态转变的反映,也可能代表了海平面气压对全球气候变暖的响应(龚道溢等,2002)。淮河流域地面风速总体呈现显著降低趋势,平均降低速率为0.30 (m·s-1)/10 a,但在淮干上游山区、沂蒙山区以及里下河沿海地区地面风速有增大的趋势。相对湿度总体上无明显的变化趋势,从空间上看,流域西部呈微弱增大的趋势,而流域东部呈微弱减小的趋势,这和降水无明显变化趋势是一致的。日照时数逐年递减的趋势比较明显,总体上减少速率为0.26 h/10 a,流域西部比东部递减的趋势明显。对于流域平均状态而言,虽80年代以后因极端降水造成流域多次洪涝,但年降水量总体上没有表现出明显的线性变化趋势。在空间分布上,大部分地区都呈现微弱减少的趋势,仅沙颍河中上游地区降水呈现增加趋势。

在这些气象要素的空间分布不均匀性上(图7),降水和相对湿度无明显的空间变异性,风速的空间变异性减弱比较明显,而气压、日照时数的空间差异性却有增大的趋势,对比平均气温、平均最高气温和平均最低气温的线性趋势空间分布,可以发现气温增暖区为日照时数增加区,日照时数减少区和平均最高气温减少区是一致的,表明日照时数和气温的变化具有明显的一致性。

综上所述,近50 年淮河流域气候变化总体表现为:平均气温上升趋势明显,降水量变化的趋势性不明显。近50 年淮河流域的气温变化有空间差异,但在升温的大背景下,最高温度、最低气温在空间上都呈现一致性升高,而温度日较差的变化在空间上基本呈现一致性减小的趋势。

3 讨论

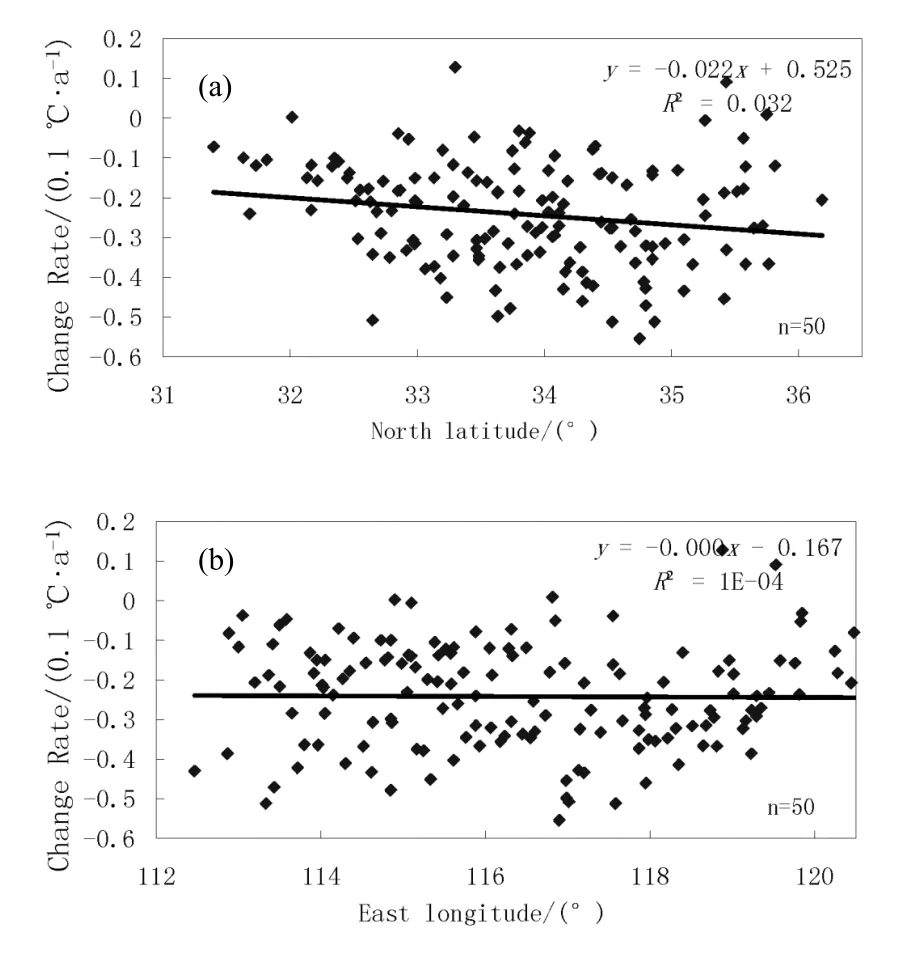

在全球气候变化的大背景下,淮河流域的年平均气温和最高气温呈现出升高的趋势。虽然年平均气温空间分布不均匀性的变化趋势不明显,但温度日较差、最高温度的空间分布不均匀性有所减小,而最低温度的不均匀性却在增大。另外,从流域各气象观测站气温日较差变化速率随纬度和经度变化点聚图(图8)可以看出,气温日较差变化速率随纬度自南向北而减小的趋势明显(图8a),但随经度由西向东的方向没有明显变化(图8b)。

地面气压总体有下降的趋势,空间差异性在增大。风速总体上减小,空间差异性在减弱。相对湿度变化及其空间差异性不明显。日照时数总体上呈现减小的趋势,空间差异在增大。

就全流域平均状态而言,降水逐年递减的趋势不明显,但南北部的变化趋势相反(图9):大致上以淮河为界(33.5°N),南部降水增多,北部降水减少(图9a),但这种变化趋势在东西方向上没有明显变异(图9b)。

图7 1961─2010年气象要素空间不均匀性的逐年变化Fig.7 Annual variations of meteorological parameters spatial difference from 1961 to 2010

图8 年均气温日较差变化速率随纬度(a)和经度(b)的变化Fig.8 Change rate of annual average atmospheric temperature daily range with latitude (a) and longitude (b)

图9 年均降水量变化速率随纬度(a)和经度(b)的变化Fig.9 Change rate of annual average precipitation with latitude (a) and longitude (b)

淮河流域近50 年气象要素的变化比较明显,这些气象要素的时空变化将会给淮河流域农业生产和水资源管理带来影响。如区域性降水量减少可能会引发水资源短缺,而区域性降水增加的趋势意味着需要采取必要措施防范洪水事件和洪涝灾害,只有制定可行的气候变化应对策略,才能实现水资源合理利用和流域生态可持续发展。近年来,人们越来越关注驱动气候变化的物理因子的研究,如不同时间尺度的厄尔尼诺(ENSO)和太平洋年代际振荡(PDO)模态,对中国降水变化影响明显(丁一汇等,2014;Ouyang et al.,2014)。淮河流域处于南北气候过渡带,研究淮河流域气候变化时空特征是具有挑战性的有意义的工作。同时,对流域或区域气候变化时空特征的深入理解,有助于未来气候变化情景下对生态环境适应性进行研究和制定管理策略(李峰平等,2013)。

研究表明,城市发展和气象站站址迁移会影响气象要素观测值的代表性,特别是对气温观测值的影响比较明显(江志红等,2014)。本文未考虑气象观测站站址的迁移以及城市化等人类活动对气象要素变化时空特征造成的影响。采用时间序列分析方法,对气象要素观测值进行均一化处理之后再进行气候变化分析受到国内外学者的关注(Yan et al.,2014)。由于本文采用的是经过审核的淮河流域145个地面气象台站整编资料,已经剔除了明显有观测值突变的站点资料,因而研究结果具有一定的客观性。对气象要素进行时间序列分析和归一化处理,分析流域生态环境对气候变化的响应,有待今后做进一步研究。

4 结论

通过对淮河流域近50年地面观测资料的分析,得出以下气候变化的时空特征:

(1)全流域年平均气温表现出升高的趋势,年平均气温变化有显著的空间差异性,南四湖地区、淮干中下游以南以及伏牛山区,为气温显著上升区;山区最高气温上升缓慢,而最低气温上升明显。全流域平均气温日较差有下降的趋势;气温日较差的空间变化呈现出流域中部平原区减小而其他地区增加的分布特征。

(2)地面气压总体有下降的趋势。气压变化的空间差异表现在淮河流域广大平原为降低速率慢的区域,上游桐柏山区和大别山区则为气压降低速率快的中心。

(3)淮河流域地面风速总体呈现显著降低趋势,但在淮干上游山区、沂蒙山区以及里下河沿海地区地面风速有增大的趋势。

(4)流域西部相对湿度呈微弱增大的趋势,而流域东部呈微弱减小的趋势;日照时数逐年递减的趋势比较明显,空间上呈现流域西部比东部递减的趋势明显。

(5)年均降水量变化趋势不明显。以淮河干流为界,呈现南部增多,北部减少的特征,流域年平均降水量南多北少的空间分布差异呈增大趋势。

参考文献:

BAI A J,LIU X D.2010.Characteristics of rainfall variation over East China for the last 50 years and their relationship with droughts and floods [J].Journal of Tropical Meteorology,16(3):255-262.

DING Y H,SUN Y,WANG Z Y,et al.2009.Inter-decadal variation of the summer precipitation in China and its association with decreasing Asian summer monsoon.Part Ⅱ:Possible causes [J].International Journal of Climatology,28 (13):1926-1944.

OUYANG R,LIU W,FU G,et al.2014.Linkages between ENSO/PDO signals and precipitation,streamflow in China during the last 100 years [J].Hydrology & Earth System Sciences,18(9):3651-3661.

YAN Z W,LI Z H,XIA J J.2014.Homogenization of climate series:The basis for assessing climate changes [J].Science China Earth Sciences,57(12):2891-2900.

ZHAO D S,WU S H.2014.Vulnerability of natural ecosystem in China under regional climate scenarios:An analysis based on eco-geographical regions [J].Journal of Geographical Sciences,24(2):237-248.

邓汗青,罗勇.2013.近50年长江中下游春季和梅雨期降水变化特征[J].应用气象学报,24(1):23-31.

丁一汇,柳艳菊,梁苏洁,等.2014.东亚冬季风的年代际变化及其与全球气候变化的可能联系[J].气象学报,72(5):835-852.

丁一汇,任国玉,石广玉,等.2006.气候变化国家评估报告(Ⅰ):中国气候变化的历史和未来趋势[J].气候变化研究进展,2(1):3-8.

龚道溢,朱锦红,王绍武.2002.西伯利亚高压对亚洲大陆的气候影响分析[J].高原气象,21(1):8-14.

郭建平.2015.气候变化对中国农业生产的影响研究进展[J].应用气象学报,26(1):1-11.

江志红,李杨.2014.中国东部不同区域城市化对降水变化影响的对比研究[J].热带气象学报,30(4):601-611.

姜江,姜大膀,林一骅.2015.1961─2009年中国季风区范围和季风降水变化[J].大气科学,39(4):722-730.

李峰平,章光新,董李勤.2013.气候变化对水循环与水资源的影响研究综述[J].地理科学,33(4):457-464.

李泽椿,郭安红,延昊,等.2015.气候变化对生态保护工程的影响[J].气候变化研究进展,11(3):179-184.

任国玉,郭军,徐铭志,等.2005.近50年中国地面气候变化基本特征[J].气象学报,63(6):942-956.

时忠杰,高吉喜,徐丽宏,等.2011.内蒙古地区近25年植被对气温和降水变化的影响[J].生态环境学报,20(11):1594-1601.

晏利斌,刘晓东.2011.1982─2006年京津冀地区植被时空变化及其与降水和地面气温的联系[J].生态环境学报,20(2):226-232.

姚玉璧,杨金虎,岳平,等.2011.近50年三江源地表湿润指数变化特征及其影响因素[J].生态环境学报,20(11):1585-1593.

叶金印,黄勇,张春莉,等.2013.近50a淮河流域汛期降水日数和强度的分布与变化特征[J].湖泊科学,25(4):583-592.

张红,黄勇,刘慧娟.2012.安徽省近 30年气候变化的空间特征[J].生态环境学报,21(12):1935-1942.

张山清,普宗朝,李景林.2013.近50年新疆日照时数时空变化分析[J].地理学报,68(11):1481-1492.

赵传成,王雁,丁永建,等.2011.西北地区近50年气温及降水的时空变化[J].高原气象,30(2):385-390.

邹立尧,国世友,王冀,等.2010.1961─2004年黑龙江省近地面风速变

化趋势分析[J].气象,36(10):67-71.

Spatial-temporal Variations of Climate Change of the Huaihe River Basin during Recent 50 Years

YE Jinyin1,2,HUANG Yong3,ZHANG Chunli4,YANG Zuxiang2

1.Huaihe River Basin Meteorological Center,Hefei 23003,China; 2.Anhui Province Meteorological Observatory,Hefei 230031,China; 3.Anhui Institute of Meteorology Science,Hefei 230031,China; 4.Tianjin Meteorological Bureau,Tianjin 300074,China

Abstract:Water resources,agriculture and ecological environment of river basins are affected by global climate change to different degrees.Knowledge of the trends and spatial patterns of climate change in the Huaihe River Basin is beneficial to the formulation of the basin’s climate change response strategies.The spatial-temporal patterns of several key climatic factors are analyzed based on historical observations at 145 meteorological stations between 1961 and 2010 in the Huaihe River Basin.Study results suggest that,(1) There is an increasing trend in the annual average temperature of the entire basin.However,there is much spatial variability in its change.Regions with significant increase in temperature include the Nansihu region,the southern region of the Middle and Lower Huaihe River Basin,and the Funiu Mountain region.Annual maximum temperature increases slowly in the mountainous regions,while annual minimum temperature increased significantly in the regions.Annual average daily temperature range of the entire basin shows a decreasing trend.Spatially,it shows a decreasing trend in the central plains and an increasing trend in the rest areas.(2) Surface air pressure shows a decreasing trend in the entire basin with increasing spatial variability.Its central plains exhibit a slow rate of decrease,while the Tongbai and Dabie Mountain regions in the upstream exhibit a fast rate As a whole average wind speed of the entire basin shows a decreasing trend as well as its spatial variability.However,wind speed shows an increasing trend in the mountainous regions of the Upper Huaihe River Basin,the Yimeng Mountains,and the coastal Lixiahe region.(3) Relative humidity shows a weak increasing trend in the western region in contrast to a weak decreasing trend in the east.There is a significant decreasing trend in sunshine duration with more decrease in the west than in the east.(4) Annual average precipitation shows a trend of increase to the south of the main reach of the Huaihe River and decrease to the north.This leads to a further increase in the spatial variability of annual precipitation between the wet south and the dry north.

Key words:Huaihe river basin; climate change; spatio-temporal patterns

收稿日期:2015-11-11

作者简介:叶金印(1968年生),男,研究员级高工,主要从事水文气象研究。E-mail:yejinyin@sina.com

基金项目:公益性行业(气象)科研专项(GYHY201406021);淮河流域气象开放研究基金项目(HRM201205;HRM201207)

中图分类号:X16

文献标志码:A

文章编号:1674-5906(2016)01-0084-08

DOI:10.16258/j.cnki.1674-5906.2016.01.012

引用格式:叶金印,黄勇,张春莉,杨祖祥.近50年淮河流域气候变化时空特征分析[J].生态环境学报,2016,25(1):84-91.