六安城西淠河沙洲考

汪大明,李方海,马育良

(皖西学院文化与传媒学院,安徽 六安 237012)

六安城西淠河沙洲考

汪大明,李方海,马育良

(皖西学院文化与传媒学院,安徽 六安 237012)

摘要:淠河是皋陶后裔故封地——六安的母亲河,也是古代六安的“茶麻古道”。淠河六安城西沙洲见诸明清六安古方志记载。据此可知,宋元明时期淠河的几次大洪水,造成流沙在六安城西的沉积,逐渐形成沙洲。自然形成的沙洲,不仅宜渔宜居,形成了独特的“桃坞晴霞”景观,还改变了淠河河道,使之更宜水运仓储。

关键词:淠河沙洲;成因机理;桃坞晴霞;茶麻古道;六安古城

六安淠河沙洲,在城西淠河河床中。沙洲呈半月形,今俗称“月亮岛”。岛上有大片桃林,故又称“桃花坞岛”。清代,“桃坞晴霞”是六安州名胜之一,巴懋炜《桃坞晴霞》诗赞曰:“咫尺桃源近淠津,渔舟问渡越风尘。竹篱背树通幽径,茅屋当花结比邻。曙色平临丹壑迥,霞光遥映赤城均。武陵应共通仙籍,会便移家作隐沦。”[1](P469)本文主要辑考古文献中有关淠河沙洲的资料,考察沙洲的形成、演变及其景观,以及沙洲对河道、水运仓储的影响。

一、淠河沙洲的文献记载

(一)淠河

淠河古称沘水或淠水,俗称白沙河。关于“沘水”“淠水”的记载,最早见于汉代,《汉书》卷二十八上《地理志上》:“庐江郡,县十二:……灊”,班固自注:“天柱山在南。有祠。沘山,沘水所出,北至寿春入芍陂。”[2](P1568-1569)《水经·沘水》:“沘水出庐江灊县西南霍山东北,东北过六县东,北入于淮。”[3](P747-748)郦道元《水经注》卷三十二《沘水》:“《地理志》曰:沘水出沘山。不言霍山,沘字或作淠。淠水又东北迳博安县,泄水出焉。”[3](P747)“淠水东北,右会蹹鼓川水,水出东南蹹鼓川,西北流,左注淠水。淠水又西北迳马亭城西,又西北迳六安县故城西,县,故皋陶国也。夏禹封其少子,奉其祀,今县都陂中有大冢,民传曰公琴者,即皋陶冢也。楚人谓冢为琴矣。汉高帝元年,别为衡山国,五年属淮南,文帝十六年,复为衡山国,武帝元狩二年,别为六安国,王莽之安风也。《汉书》所谓以舒屠六。晋太康三年,庐江郡治。淠水又西北分为二水,芍陂出焉。又北迳五门亭西,西北流迳安丰县故城西,《晋书·地道记》,安丰郡之属县也,俗名之安城矣。又北会濡水,乱流西北注也。”[3](P748)按,两汉安丰县原置固始,三国魏文帝时设安丰郡于今霍邱县邵岗安风故城。东晋安帝时省安丰郡,迁安丰县于原郡治所。隋初,安丰县移置芍陂西北堤下。关于命名之由,郦道元《水经注》卷三十二《沘水》云:“水之决会谓之沘口也。”[3](P748)按《广韵·旨韵》:“沘,水名。出庐江县灊县,入芍陂。今谓之淠水也。”[4](P71)《广韵·至韵》:“淠,水名。在汝南。”[4](P101)则宋时称为“淠水”的有两条河流,六安淠水为其一。

淠河被誉为六安人民的母亲河。淠河上游,由东、西淠河组成。东淠河发源于霍山县境内,西淠河发源于霍山、金寨两县交界处。东、西淠河在裕安区两河口汇合形成淠河干流,自此北向经裕安区、金安区、寿县正阳关注入淮河。淠河沿岸盛产绿茶、大麻、石斛等,以茶最为著名。“(六安)古代水运发达,淠河沿岸的茶叶和大麻主要通过淠河古水道输往外部世界,像古代淠河这样通过流动的商船和静止的津渡码头,把区域特产的茶和麻传送到各地的水道,可能是国内唯一。淠河茶麻古道在很大程度上催生了淠河流域茶文化。”[5]

(二)淠河沙洲的文献记载

明代及明以前,未见有关六安城西淠河沙洲的明确记载,因此明及明以前沙洲的情形已无从考证。

清雍正《六安州志》卷一“州治图”中,已经明确绘出沙洲及洲上的护城庵。卷五:“惟文昌门以后辟,无关厢,民居稀少。洲上有庵名护城,亦外障之意。”[6]卷九:“马神庙,旧在州治东北儒学前,明正统间判官刘绍创建。嘉靖中知州韩克济改建于社仓之东。有司朔望行香,春秋举祭,后废。康熙八年,六安营参将李洪楚改建于大西门外沙洲上。”[6]

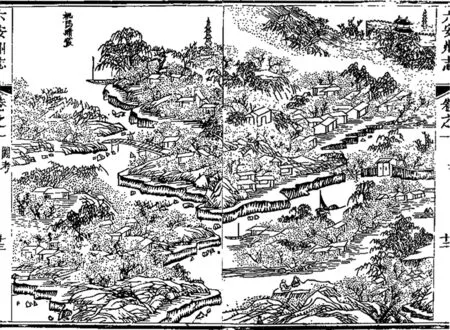

同治《六安州志》卷一绘有“桃花坞”“沙洲”,以及“桃坞晴霞”[1](P31,34,37)(图1)。卷五:“文昌门以后辟,无关厢,民居稀少,洲上有庵名护城,亦外障之意。”[1](P72)引清王廷曾《濬濠修闸记》:“余承乏来守兹土,见其东南则重冈叠阜,委宛连属,若翼若卫;西则淠河南来为襟带。河之内,平沙如席。中有小洲,与城相掩映,林木参差,烟火错杂。……(客)曰:‘……初城之建,以西一面据河。河之来,不与城之山同原。清而激,驶而直,自南之北,无冈陵以蔽之、墩阜以砥之。向幸由于洲之内,经西城之足。故北西城楼下,有龙爪字焉。……今河之水反而之外,龙爪湮没无有,则水已失缠。’”[1](P72)自注云:“惟乾隆二十四年,山水骤发,西去城二里之淠水,东就城下,而龙爪之字见矣。向之所谓护城庵者,皆决去。”[1](P72)卷七:“恒河庵,西门外沙洲上,今废。金沙庵,西门外沙洲上,水洗。”[1](P95)“护城庵,便储门外沙洲上,今河道东徙,庵址淘洗已尽。”[1](P96)卷八:“柴枝湖,坐落桃花坞,旧志不载。”[1](P105)

图1 同治《六安州志》卷一“桃坞晴霞”

从文献记载看,清初,沙洲上除了住户外,还有护城庵和康熙八年迁建的马神庙,护城庵在乾隆二十四年被洪水淘洗干净。此外,沙洲上还曾建有恒河庵、金沙庵,但未见文献详载。据同治《六安州志》所绘“桃坞晴霞”,当时沙洲有5个相对独立又相互依存的小洲构成。护城庵独立洲尾,庵塔突出水边。有房舍若干,掩蔽于白沙绿树丛中。渔舟数叶,散落小洲间隙水湾。小桥一座,联络其北之二小洲。此时淠水之沙洲,林木参差,烟火错杂,内有沟壑柴湖之秀,外有淠水激流之壮。地幽花盛,自成一体,又与六城遥映成趣。

二、淠河沙洲的形成、演变与“桃坞晴霞”“淠津晓渡”

(一)淠河沙洲的形成与演变

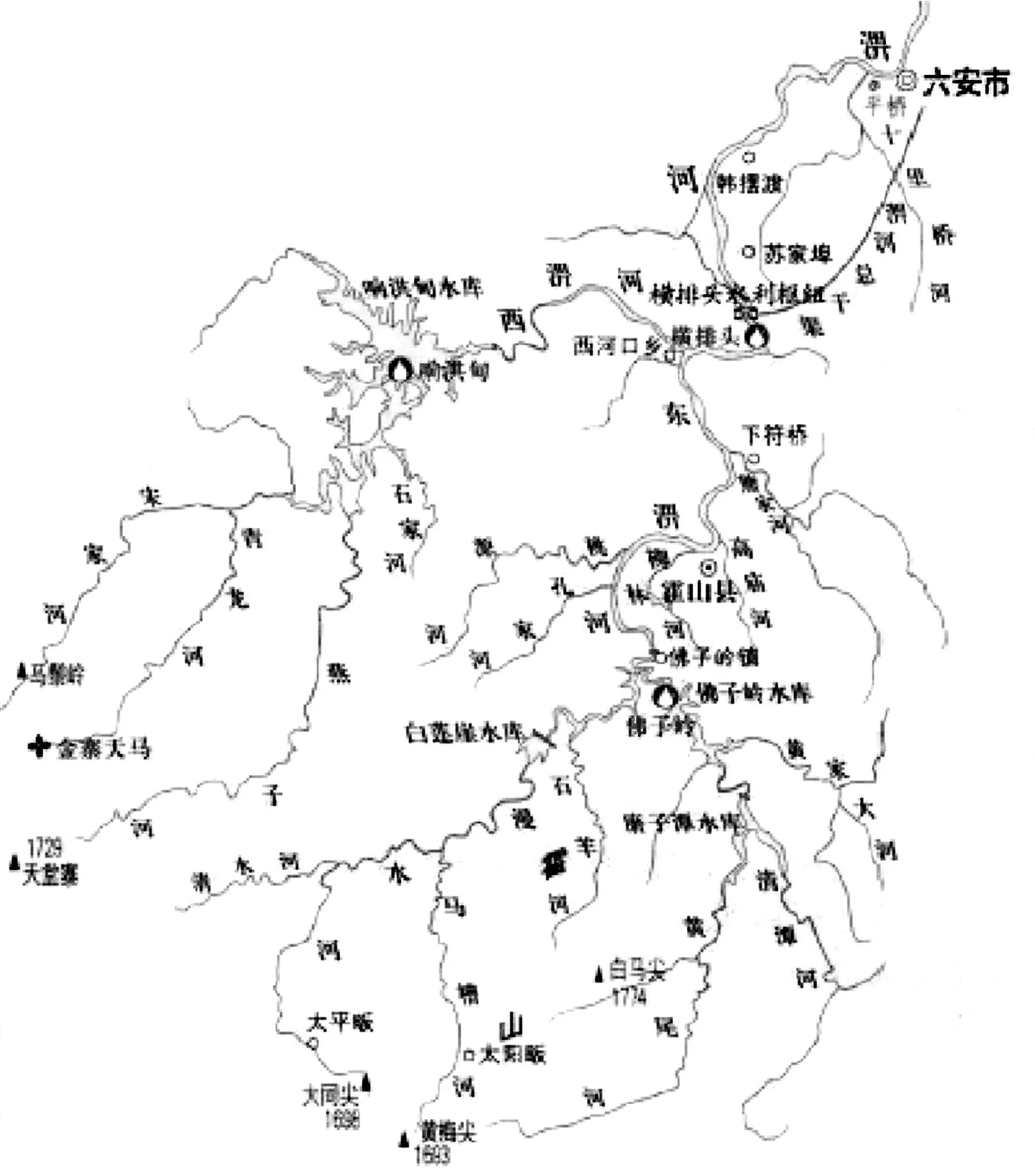

从气候看,六安属北亚热带向暖温带过渡区,季风气候明显,气候温和而雨量充沛。夏、秋之际,暴雨集中,雨水冲刷淠河两岸,水流携泥沙而下,容易在下游河道形成沉积。从河道走势看,淠河由西向东至六安城区,在城西折向北,形成几乎90度的夹角(图2),这样的河流流向变化形成的河湾,流沙极易形成沉积。

图2 《中国河湖大典·淮河卷》“六安市以上淠河水系示意图”(参见文献[7])

历史上淠河曾发生过几次较大的洪水。明万历《六安州志》卷八:“宋太祖开宝六年,淮淠水溢,渰民田舍甚众。”[8](P667)“元武宗至大三年夏六月,大水,溺水死者五十余人。英宗至治二年秋八月,大水,饥。”[8](P667)“(明嘉靖)四十一年,山水暴溢,坏民庐舍。”[8](P668)宋元明时期淠河的几次大洪水,造成流沙淤于淠河河道,由少积多,逐渐形成沙洲雏形。

比较清同治《六安州志》卷一“州境图”、百度“六安市卫星地图”(图3、图4),可见沙洲形状的变化:清同治年间,沙洲呈脚掌印形状;今沙洲呈半月形状。这种形状的变化,可以从水流运沙的角度加以解释:由于水流冲刷,沙洲头部首当其冲,沙土流失最为严重。先两侧后中央,沙洲头部逐渐由脚掌印后部形状变为半月之一尖角。淠河在六安城西受沙洲阻碍,形成外河、里河两条河道(详见后文)。外河受阻于沙洲西岸、里河受阻于城西土岸,均从由西向东走向折而由南向北,在洲尾汇合,继续北去。这样流向的两股水流,使洲头流失的沙土及淠河上游冲刷而至的沙土,不断向洲中、洲尾汇聚。这样一来,沙洲中部越来越大;沙洲尾部继续向下游延伸,两侧受外河、里河冲刷,由脚掌印前部形状变为半月之另一角。笔者对沙洲及周边地区实地调查也佐证了这样的认识:清同治《六安州志》卷一“州境图”(图3)中,六安州城北西门“便储门”正西略偏北方向,是沙洲尾部。今天便储门故址正西略偏北方向,已经是沙洲中部。显然是清代时沙洲尾部因为聚集流沙成为今沙洲中部;今沙洲尾部当时尚未出现,为清代以后沙洲向下游延伸而形成。

图3 同治《六安州志》卷一“州境图”

图4 六安市卫星地图(参见百度地图http://map.baidu.com/)

(二)“桃坞晴霞”与“淠津晓渡”

沙洲形成的自然、人文景观在清代颇为有名,这就是六安州有名的一景:“桃坞晴霞”。此外,另一景“淠津晓渡”,也与沙洲有少许关联。

万历《六安州志》卷七载郡人汪洪《八景》诗8首,分别是《官桥春涨》《黑石待渡》《西湖赏莲》《龙澶秋月》《淠水渔歌》《裴滩落雁》《龙穴晚照》《武陟积雪》。雍正《六安州志》卷一绘有十图:皋祠远眺、柳淋听莺、双塔摩青、淠津晓渡、官桥春涨、九公耸秀、齐云擁雾、嵩嶚泻乳、龙穴返照、武陟积雪。增至十景,增“淠津晓渡”。同治《六安州志》卷一绘有十二图:鼓楼远眺、桃坞晴霞、齐云擁雾、赤壁渔歌、九公耸秀、龙穴返照、嵩嶚泻乳、武陟积雪、多云异井、石壁朱篆、南岳排青、月魄秋光。增至十二景,增“桃坞晴霞”,无“淠津晓渡”。

“桃坞晴霞”,是淠河沙洲自然形成的景观。同治《六安州志》卷一“桃坞晴霞”图,为我们展现了一幅世外桃源的美景。又,卷五十二巴懋炜《桃坞晴霞》诗:“咫尺桃源近淠津,渔舟问渡越风尘。竹篱背树通幽径,茅屋当花结比邻。曙色平临丹壑迥,霞光遥映赤城均。武陵应共通仙籍,会便移家作隐沦。”[1](P469)城西桃花坞,如同陶渊明笔下的桃花源,与龙津渡(详见后文)隔河相望。风尘仆仆的行人见此幽景胜地,忍不住急切地向渔夫询问如何前往。走在桃花坞竹篱间、树荫下的幽静小径上,冷不丁就见到掩蔽于桃花丛中的茅屋。太阳冉冉升起,朝晖泻满坞中沟壑、与水面交相辉映,仿佛幻成一沟红流。远处,六安州城在朝霞映照下,仿佛也变成赤色,与桃花坞遥映成趣。这样如同武陵桃花源一样的清幽之境,让人无限神往,谁不愿抛下纷扰尘事,移家别居于此做个隐士呢?

“淠津晓渡”,“津”指龙津渡,龙津渡又分上、下龙津。雍正《六安州志》卷五:“北门外关厢约二里许,陆通濠梁,上达京师山陕各省;水通正阳关,西抵朱仙镇,东抵淮安。凡豫省客货,由水路溯淠而至龙津渡,即于北关登陆赴孔城,南入于江。两淮引盐,亦由洪泽湖溯泗入淠至龙津。而桐城、舒城诸邑,皆于此运销焉;豫章、东粤客货,由孔城登陆而至北关,即于龙津渡过载,顺流以往正阳。故北关尤为要途。”[6]“上龙津,通济门外。俗名上大埠口。下龙津,武定门外。俗名下大埠口。”[6]原注所引清王廷曾《濬濠修闸记》云:“(客)曰:‘……向幸由于洲之内,经西城之足。故北西城楼下,有龙爪字焉。……今河之水反而之外,龙爪湮没无有,则水已失缠。’”[6]里河河道盈虚与否,与沙洲大小变化、对淠水水流的阻碍程度密切相关。

同治《六安州志》卷五十二录王所善《淠津晓渡》:“匏叶谁赓淠水津,徒杠不扰济行人。往来一苇归村市,隐隐东星尚挂晨。”[1](P467)邱时成《八景咏》之一:“一水背西郭,清湍漾白沙。岸烟遮远树,人影带朝霞。曙启鸦频噪,桡轻浪不花。劳劳问津者,何事渡头哗。”[1](P468)黄珂《八景咏》之一:“映水群花夹岸迎,扁舟双桨往来轻。闲浮浅渚鸥翻羽,待涉沙圩马骤声。万里乘风知有愿,中流鼓棹岂无情。欣逢汔济朝晖爽,曾见波恬流不生。”[1](P468)夏声《八景咏》之一:“云树西郊合,清溪白道连。马嘶青草岸,人渡绿杨烟。沙静犹疑月,篙轻不破天。纷纷歌士女,舆济陋溱川。”[1](P469)这些都是吟咏六安古景之一“淠津晓渡”的诗,描写了龙津渡口晨起晓渡的美妙场景:晨曦微露,星月未退,淠河波光闪烁,忽明忽暗。三五行人,肩挑手提,齐集于龙津渡口。翘首待渡时,人们寒暄笑语,喧哗声惊起一滩沙鸥。两岸艄公,频点竹篙,数叶扁舟,在晓风清月下来来往往。

三、沙洲与淠河河道的变迁

自然形成的沙洲,不仅宜渔宜居,成为六安一景——桃坞晴霞,而且阻塞淠河水流,改变了淠河河道,使之更宜水运仓储。

淠河至六安城西而折北,原河道距城较远。沙洲形成之后,阻塞原河道,逼迫淠河分流,在城西形成外河、里河。外河为原河道,经沙洲西而北流;里河绕沙洲而东近城西,使水运更加便利。明万历《六安州志》卷二:“嘉靖癸丑,同知邓向荣以堪舆说,于学宫西北间辟便储门,取运道达舟甚便,且引淠河之秀。隆庆辛未,知州唐可封改题曰文昌门。万历己卯,知州杨际会为仓库大计,申闭。辛巳,知州李懋桧以有关文运,乃加葺仓库,高其墙垣,寘棘焉,而文昌门得复辟。”[8](P516)嘉靖年间开辟便储门,主要是为了水运仓储,同时也起到“引淠河之秀”的效果:便储门外是下龙津,“淠津晓渡”已是六安古景之一。下龙津旁龙爪石嶙峋兀立,“龙爪之河,相为表里。每春夏之交,濠与河内外激映,演迤淡宕。”[6]如此美景,皆因开辟便储门而近在眼前。清康熙《六安州志》:“向年淠河逼绕城下,泊船受运,故名便储。今河流渐远,漕储挑运稍艰,多费物力矣。”[9]清康熙以前,受阻于河道沙洲,“淠河逼绕城下”。但到康熙时,河道又西摆改走外河,里河水量减少,又使“漕储挑运稍艰,多费物力”。为此,人们还在河西采取了垒石贴岸的措施。雍正《六安州志》卷三:“淠河由霍山、西山两溪奔赴,波澄沙白,其势疾。北河侧云根,若砥而环,甚有力。河西沙岸宜高,倘屹立坚厚,使大埠之水,沿西关由里河而出,则稍曲,曲则悠而久。昔人筐土垒石,以贴西岸,欲以导引其流,乃波涌而前功尽弃。此非人力所能为。”[6]

1958年,开始兴建横排头水利枢纽工程,1965年全部竣工。“淠河过横排头水利枢纽,因有300 m3/s的水由进水闸分流进入淠河总干渠,故进入枢纽北的淠河河道的水量大大减少。淠河在枢纽北的河床宽约550 m。正常雨水年或非汛期,水量则更少。如遇干旱年,枢纽以下无径流的天数约有2/3,故这里的河床多为沙滩隆阜,蒿草遍地,是放牧的好去处。”[7](P55)自兴建横排头水利枢纽后,沙洲不再是碧水环绕,只有河床正中有少许水流过。古代的茶麻古道,成为了渐渐淡去的记忆。2008年,启动了淠河综合治理工程,在沙洲下游修建了橡胶坝蓄水,形成水面1.72万亩、回水长度20 km、水面最宽达1000 m的宽广水域。2010年,环岛公路景观带竣工,与对岸的北塔公园、淠河历史文化墙隔河相望。这也算是对已经消失的茶麻古道的一种补偿吧!

沙洲的形成与消长,曾经对淠河水运仓储产生过重大影响。由于沙洲的存在,使城西淠河河道一分为二,即外河和里河。里河近于城西,节省了水运仓储的成本。沙洲自然形成的“桃坞晴霞”,成为六安著名的古景之一。一段时间内,由于河水枯竭,“桃坞晴霞”失其意趣。治理之后,又引来众多游人踏青、垂钓。1958年,六安师专在桃花坞建校,2000年升本改名为皖西学院。今日的皖西学院,与桃花坞融为一体,以它优美自然风光、朴实淡然的校风,吸引着一批批的莘莘学子前来问学。这里俨然成为皖西科技、文化、精神的高地:“这里平居着皖西学界的一批泰斗级人物,清流般的人品、学品如其身边流过的淠水一般。古渡、舟楫、桃花、月亮,合成了一组既古老又启人神思的意象,托显出古城六安文化精神高地的独特品格。”[5]由此,笔者认为一个地方的历史文化,由于各种原因可能趋于湮灭,但如果能够得到合理的开发与利用,一定会促进一个地方的经济、文化建设和未来的发展。

参考文献:

[1]吴康霖.同治六安州志[A].中国地方志集成[C].南京:江苏古籍出版社,1998.

[2]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[3]郦道元.水经注校证[M].陈桥驿,校.北京:中华书局,2007.

[4]陈彭年.宋本广韵[M].南京:江苏教育出版社,2008.

[5]马育良.淠河“茶麻古道”初探[J].皖西学院学报,2013,29(1):1-8.

[6]李懋仁.雍正六安州志[M].北京:国家图书馆藏雍正七年刻本.

[7]中国河湖大典编纂委员会.中国河湖大典·淮河卷[M].北京:中国水利水电出版社,2010.

[8]李懋桧.万历六安州志[A].日本藏中国罕见地方志丛刊[C].北京:书目文献出版社,1991.

[9]王所善.康熙六安州志[M].北京:国家图书馆藏康熙十九年抄本.

Study on the Sandbar of the Pi River in West Lu’an

WANG Daming, LI Fanghai, MA Yuliang

(SchoolofCultureandMedia,WestAnhuiUniversity,Lu’an237012,China)

Abstract:The Pi River is the mother river of the People in Lu’an which is the fief of Gao-yao’s offspring, and the “tea-hemp route” in Lu’an in ancient times. These are data about the sandbar of the Pi River in local chronicles of Lu’an in the Ming and Qing dynasties. Accordingly, there are several major floods in the Pi River valley in Song, Yuan and Ming dynasties, which result in deposition of sand in the river west of the city of Lu’an, gradually form the sandbar. The naturally developed sandbar, not only should fish livable, form the unique landscape of “Sunglow of Tao Wu”; also change the course of the Pi River, so more suitable for water transport and warehousing.

Key words:Pi River sandbar; formation mechanism; sunglow of Tao Wu; “tea-hemp route”; ancient Lu’an city

中图分类号:K928.4

文献标识码:A

文章编号:1009-9735(2016)01-0039-05

作者简介:汪大明,男,安徽桐城人,讲师,博士,研究方向:古代汉语、方言学史及区域历史文化;李方海,男,安徽六安人,讲师,硕士,研究方向:新闻传播学及区域历史文化;马育良,男,安徽六安人,教授,研究方向:中国文化史、中国思想史、中国哲学史及区域历史文化。

基金项目:安徽省高校优秀青年人才基金项目(2012SQRW168);安徽省哲学社会科学规划项目(AHSKY2015D57);皖西学院校级科研项目(WXSK1524)。

*收稿日期:2015-06-10