河南省粮食生产结构变化及影响因素分析

薛选登, 陈佼珺

(河南科技大学 经济学院,河南 洛阳 471023)

【经管探新】

河南省粮食生产结构变化及影响因素分析

薛选登, 陈佼珺

(河南科技大学 经济学院,河南 洛阳 471023)

摘要:粮食生产结构是反映一个地区粮食生产、粮食安全的重要指标。进入21世纪以来,河南省粮食作物的品种、季节结构都发生了较大的变化,对粮食安全产生了一定影响。市场需求、粮食价格、国家政策、生产技术等是影响河南粮食生产结构的主要因素。完善市场体系和价格机制,增加财政支出,加大农业科研投入和健全农业推广体系是优化河南粮食生产结构的有效措施。

关键词:粮食作物;粮食安全;生产结构; 粮食结构

河南省是我国的粮食生产大省,是中国的粮食主产区之一,肩负着保障国家粮食安全的重任。改革开放以来,尤其是进入21世纪以后,随着社会经济的发展和城市化建设的加速,河南省的粮食种植面积、产量及生产结构都发生了巨大变化。那么未来粮食生产结构将怎样变化?这些变化是由哪些因素导致的?政府如何通过控制这些因素来升级河南省的粮食生产结构?只有全面认识河南省的粮食生产现状,正确把握河南省粮食生产的未来趋势,深刻分析影响粮食生产结构变化的因素,才能更加合理地引导河南省的粮食生产。

一、河南省粮食结构变化

粮食是谷物、豆类和薯类的统称。河南省的粮食作物主要包括小麦、稻谷、玉米、大豆、红薯等品种。粮食生产结构是指各粮食种类的构成以及各粮食种类之间的联系和比例关系。[1]本文主要从粮食的品种结构和季节结构方面进行分析。

(一)河南省粮食品种结构的变化

1.主要粮食作物产量和播种面积的变化

进入21世纪以来,河南省粮食产量整体呈上升趋势,从2000年的4 101.5万吨上升到2013年

的5 713.69万吨,增长率高达39.3%,但不同种类的粮食作物变化有差异。其中小麦、玉米、稻谷上升趋势比较明显,分别从2000年的2 235.95、1 074.97、318.82万吨上升到2013年的3 226.44、1 796.5、485.8万吨,增长率分别为44.3%、67.1%和52.4%;而大豆、红薯及其他粮食作物则呈下降趋势,分别从2000年的115.78、291.64、64.34万吨下降到2013年的72.94、112.14、19.89万吨。粮食作物种植面积也呈上升趋势,由2001年的8 822.8千公顷上升到2013年的10 081.81千公顷。其中小麦、玉米、稻谷均呈上升趋势,分别从2001年的4 801.6、2 200、415.9千公顷上升到2013年的5 366.66、3 203.33、641.33千公顷;而大豆、红薯及其他粮食作物则呈下降趋势,分别从2001年的563.5、572.7、269.1千公顷下降到2013年的443.85、301.92、124.72千公顷(详见表1)。

从播种面积占比来看,小麦、玉米的播种面积较大,在粮食生产作物中占据绝对优势。 从播种面积趋势来看,小麦的播种面积依然在增长,但增长速度较20世纪末逐渐趋于缓慢;玉米的播种面积却呈明显增加趋势;稻谷的播种面积稳中有升。

表1 2001—2013年河南省主要粮食作物播种面积及所占比重

2.主要粮食作物种植结构变化

2001—2013年,河南省粮食作物占农作物种植结构的比重逐年升高。由表1可知,河南省稻谷的生产比重从2001年的3.2%上升到了2013年的4.5%;小麦的生产比重从2001年的36.6%上升到了2013年的37.5%;玉米的生产比重从2001年的16.8%上升到了2013年的22.4%;大豆则由2001年的5%降到2013年的3.5%;红薯由2001年的4.4%降到2013年的2.1%。结合表1可以看出,进入21世纪以来河南省粮食作物生产结构的大致变化趋势。在生产过程中具有比较优势的小麦、玉米、水稻的种植比重有所增加,大豆、红薯及其他粮食作物的种植比例则相应减少。这种变化符合河南省粮食生产结构的调整要求,也间接增加了河南省粮食作物的总产量。

(二)河南省粮食季节结构变化

粮食按照收获季节可主要划分为夏收粮和秋收粮两种。本文通过对夏收粮和秋收粮的产量、播种面积及生产结构等方面的变化分析河南省粮食季节结构的变化。

1.夏收粮与秋收粮产量及播种面积的变化

进入21世纪以来,河南省粮食季节生产结构也发生了变化。夏收粮和秋收粮的播种面积分别由2000年的4 997.97、4 031.63千公顷上升到了2013年的5 393.33、4 688.48千公顷,增长率分别为7.91%、16.29%;粮食作物产量也分别由2000年的2 268.05、1 833.45万吨上升到2013年的3 235.19、2 478.5万吨,增长率高达42.64%和35.18%。河南省的夏收粮和秋收粮分别以冬小麦和玉米为主。小麦的产量增长主要归功于单产增加,小麦单产由2000年的4 542千克/公顷上升到2013年的6 012千克/公顷。玉米产量的增长主要归功于播种面积的增长。

2.夏收粮与秋收粮生产结构的变化

通过计算秋收粮食与夏收粮食的播种面积和产量可以发现,秋收粮食与夏收粮食之间的结构也在不断发生变化。从2001年到2013年,伴随着粮食作物占农作物种植结构的比重逐年升高,夏收粮食与秋收粮食所占的比重也都有增加,其中,夏收粮食作物从2001年的37.2%上升到2013年的37.7%;秋收粮食从2001年的30%上升到2013年的32.7%。秋收粮食所占比重比夏收粮食所占比重增长得更快一些。

二、河南省粮食结构变化的影响因素分析

近年来,河南省的粮食生产结构发生了很大变化。本文主要从市场需求、粮食价格、国家政策、生产技术及投入要素等方面来分析变化的原因。

(一)市场需求的影响

我国的粮食消费主要包括四个方面:口粮消费、工业消费、饲用消费、种用消费。随着生活水平的提高,人们的消费结构发生了很大的变化。如人们开始增加对蔬菜、水果、蛋奶、肉类等的需求量,直接导致了人们对主粮需求的减少和对饲用粮需求的增加[2]。如表2所示,21世纪以来,河南省的小麦消费结构发生了很大变化。口粮、工业用粮、饲料用粮、种子用粮的平均消费量分别为2 020.06、172.42、121.57和110.62万吨,年复合增长率分别为-0.10%、13.32%和0.37%、0.39%。居民对小麦的消费量有下降趋势,而饲料用粮、工业用粮和种子用粮均有上升趋势。其中工业用粮的消费增长趋势最为明显,已经由2000年的62.32万吨上升到了2011年的242.68万吨,由消费结构中的第四位上升到第二位。而粮食作物中用途最广的玉米的消费结构变化更大,总年复合增长率高达5.2%,远高于小麦的总年复合增长率0.64%。如表3所示,河南省口粮、工业用粮、饲料用粮、种子用粮的消费量均有所增加,年复合增长率分别为0.46%、18.56%、2.54%和4.26%。增长趋势最明显的仍为工业用粮,由2000年的53.81万吨、消费结构中的第三位,上升到2011年的350.06万吨、消费结构中的第二位。

表2 2000—2011年河南省小麦消费结构变化 万吨

数据来源:河南统计年鉴及希瑞克大宗农产品数据库

表3 2000—2011河南省玉米消费结构变化 万吨

数据来源:河南统计年鉴及希瑞克大宗农产品数据库

(二)粮食价格的影响

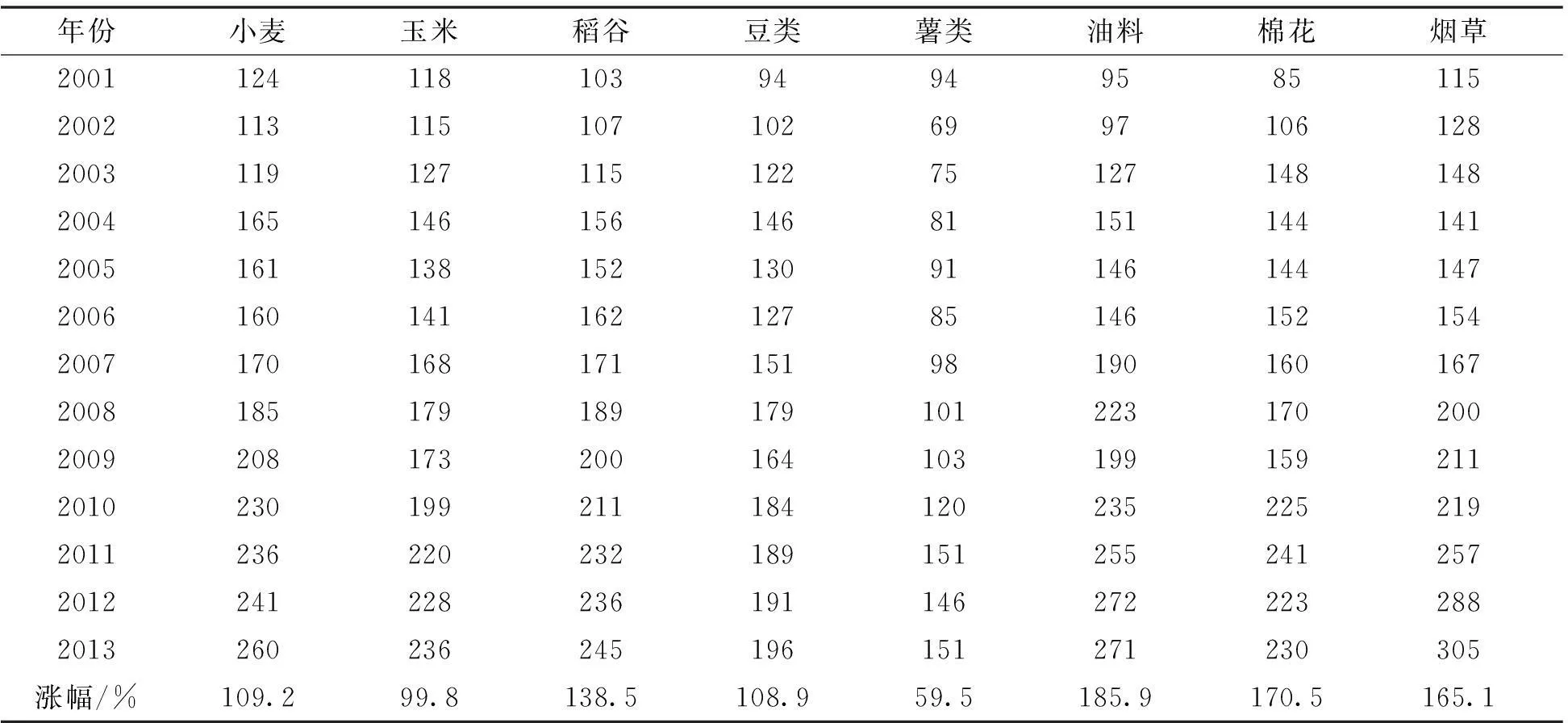

农作物价格的变动会直接影响农民的生产行为,农作物价格升高会促使农民增加播种面积,反之则会使农民减少播种面积[3]。因为种植经济作物可以取得更高的收益,所以,更多的农民开始减少粮食作物的种植面积而增加经济作物的种植面积,进而引起两者播种比例的变化。另外,不同粮食作物的经济收益也存在差异,所以不同品种粮食作物的播种面积也会发生变化。如表4所示,取2000年农产品价格指数为100来进行分析:小麦价格指数由2001年的124增加到2013年的260,涨幅为109.2%;玉米由2001年的118增加到2013年的236,涨幅99.8%;稻谷由2001年的103增加到2013年的245,涨幅138.5%;豆类由2001年的94增加到2013年的196,涨幅108.9%;薯类由 2001年的94增加到2013年的151,涨幅59.5%;油料、棉花、烟草三类经济作物的价格指数在2001—2013年间涨幅较大,均在165%以上。粮食作物的生产价格指数涨幅相对较小,粮食生产结构内部,稻谷的生产价格指数在 2001—2013年间涨幅最大,薯类最小。

表4 2000—2013年河南省主要农产品生产价格指数(以2000年为基数)

数据来源:河南统计年鉴及希瑞克大宗农产品数据库

(三)国家政策的影响

粮食是生活必需品,粮食问题关系着国计民生及国家安全。因此国家出台了很多支持粮食生产的政策,如种粮直补政策、农资综合补贴政策、良种补贴政策、农机购置补贴政策、农产品目标价格政策等。其中,农民种粮直接补贴各省市区可以根据自身的情况确定,有助于各省市区发挥自己在粮食生产中的比较优势。农资综合补贴有助于增加粮食生产资料的投入,提高粮食产量,同时降低农民粮食生产成本,增加农民收益,进而调动农民的种粮积极性;农机购置补贴和农机报废更新补贴能够起到鼓励农户或合作社更多地置办农机设备,改善粮食生产条件,从而加速规模化经营的进程,提高粮食产量的作用;良种补贴可以鼓励农民增加优质粮的种植面积;农产品目标价格政策有利于完善农产品的价格机制,保护农民的基本利益,提高农民的种粮积极性[4]。国家政策已经对粮食增产和结构变化起到了很大作用,未来政府可以通过政策的调整来优化粮食种植结构。

(四)生产技术的影响

现代农业经济的增长主要是通过生产资料投入的增加和生产条件的优化来实现的。河南省属于农业大省,拥有悠久的农业生产历史和丰富的农业生产经验,还拥有很多与农业相关的科研机构和科技人才,农业综合实力较强。近年来,河南省一直大力发展农业科学研究,不断健全农业推广体系。首先,政府为农业科研活动提供了宽松的环境及多项优惠政策,取得了不少成果,培育出了如郑麦9023、豫麦34等一大批全国知名新品种。其次,省政府还不断完善农业科技推广体系,重点推广测土配方施肥、病虫害综合防治、节水灌溉等先进技术,对粮食单产的持续增产起到了重要作用。

三、河南省粮食生产结构优化建议

随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,人们的粮食需求也发生了变化。现有的粮食生产结构已不能适应这种变化,出现了生产结构与市场需求、生态系统不协调等问题。因此,及时并合理地调整粮食结构非常必要。

(一)完善市场体系,依靠需求变动调整种植结构

首先,粮食属于商品,既然是商品就应该将其资源配置交于市场。其次,粮食又不是一般的商品,它属于生活必需品,关系着整个国家的安全,所以政府应该加以干预与引导[5]。如今,河南农业市场甚至是中国农业市场存在的主要问题是农户与市场信息不对称,应采取以下措施予以调节:(1)加强粮食批发市场建设,充分发挥粮食期货市场的预见性,利用其发现价格的功能,来引导农民根据粮食需求发展趋势调整生产结构、改善品种结构和提高粮食质量。(2)建立连锁型粮食经营服务社,形成遍布农村的经营服务网络,让粮食企业发挥出更多的作用。(3)发展农业规模化经营。这样不仅可以增加粮食产量,增加农民收入,还能防止农民在市场价格的诱导下出现生产过剩或生产不足的行为,有效避免供大于求或供不应求的不良后果。

(二)完善价格机制,积极推进扶优抑劣

如今,河南省面临粮食总量基本平衡,优质粮不足、普通粮有余的困境,应该采取以下措施加以调节:(1)实行优质优价,拉大价格差。只有让种植优质粮的农民收益高于种植普通粮的农民,才能鼓励更多的农民去种植优质粮。(2)把质量很差及严重滞销的粮食品种排除在保护价范围之外,督促农民顺应消费需求结构的变化,增加优质粮的种植。

(三)增加财政支出,提高农业生产技术

首先,应加强水利灌溉及相关的配套工程建设。目前,河南省的农田水利设施还需不断完善,只有加强农田水利基础设施建设,不断增强农业的抗灾能力,才能提高粮食作物的产量。其次,还要加大农业机械化扶持力度,提高耕地效率;通过完善农业机械补贴政策,采取以财政资金为引导、以农业经营组织投资为主体的农业机械化才能提高河南省的农业机械化水平,进而提高粮食作物的产量。

(四)加大农业科研投入,健全农业推广体系

适应当前经济社会发展需要,优化河南省粮食结构,需要加大农业科研投入。一方面,加强粮食生产项目的研究,积极培育优良品种。培育高产、优质且适应性广的新品种,增加粮食产量,增加农民收入。另一方面,健全农业推广体系,提高农业推广绩效。培养技术骨干人员定期对农民进行现场指导,并充分利用现代先进的通讯技术,及时发布粮食作物的技术信息,以此指导农民生产。

(五)加大政策支持力度,引导结构合理调整

粮食具有公共产品属性,需要政府的政策扶持。首先,加大优质粮的直补力度,引导农民优化种植结构,同时加强有关部门对补贴资金落实情况的监督工作,确保补贴政策的有效性。其次,加大对农户的金融扶持力度,帮助农民解决基本建设费用,充分调动农户种粮的积极性。最后,建立信息共享平台,总结并推广本地或外地好的经验和经营模式,鼓励农民学习创新,间接提高农民的种植粮食作物的效率。

参考文献:

[1]马亚静.河南省粮食生产结构的演变研究[D].郑州:河南农业大学,2014.

[2]王建康,王晓娟.新中国成立以来我国粮食生产变动及影响因素研究[J].青海社会科学,2011(4):24-27.

[3]昌远兰.近30年来湖北省粮食生产变化及其影响分析[D].武汉:华中师范大学,2011.

[4]屈宝香,张华,李刚.中国粮食生产布局与结构区域演变分析[J].中国农业资源与区划,2011,32(1):1-6.

[5]吴乐,邹文涛.我国粮食消费的现状和趋势及对策[J].农业现代化研究,2011, 32(2):129-133.

Analysis on the Structure Change of Grain Production and Its Influential Factors in Henan Province

XUE Xuan-deng, CHEN Jiao-jun

(InstituteofEconomics,HenanUniversityofScienceandTechnology,Luoyang471023,China)

Abstract:The structure of grain production is an important index to reflect the grain production and food security in a certain region, and the structure of grain production in Henan province has changed greatly since the beginning of twenty-first Century. On the basis of summarizing the changing characteristics of the producing structure of grain-crop varieties and the seasonal structure change of grain production of Henan Province in recent years, this paper analyzes the reasons of the structure change of grain production in terms of market demands, food prices, the national policies, production technologies and input elements, and puts forward suggestions to further optimize the structure of grain production in Henan Province.

Key words:grain crop; grain safety; productive structure; grain structure

文章编号:1672-3910(2016)02-0081-05

中图分类号:G790.2914

文献标志码:A

作者简介:薛选登(1971— ),男,教授,博士,主要从事农业经济、区域经济研究。

基金项目:河南省社科规划办课题(2015BJJ082);河南省社科规划办课题(2014CJJ073);河南科技大学人文社科高层次基金项目(2015SGCC005)

收稿日期:2015-12-24

DOI:10.15926/j.cnki.hkdsk.2016.02.012