技术选择对中国区域经济增长的影响研究

刘岳平 钟世川

摘要:文章利用C-D生产函数构建了技术选择对经济增长影响的理论模型,并利用1978年~2013年间31个省份的数据进行实证分析。结果表明,2011年前东中西部地区的技术选择指数收敛值各异;2011年后东中西部地区的技术选择指数波动幅度较大;技术选择指数在各省份之间存在较大差距,人均产出和滞后一期的人均产出的提高有利于促进地区经济增长。东中西地区的技术选择指数存在差异,并且各地区的经济增长对自身经济增长依赖较为明显。

关键词:技术选择;人均产出;经济增长

一、 引言和文献综述

随着全球经济一体化不断推进,发达国家利用本地要素禀赋和要素结构综合作用进行技术研发与创新,而发展中国家主要依靠技术引进来促进本国技术进步。由于发达国家与发展中国家的要素禀赋及要素质量有明显差别,即使它们采用一样的技术,发展中国家会由于技术与其要素禀赋及要素质量不相匹配,导致与发达国家之间的全要素生产率和个人收入存在较大差距,这种差距并未出现缩小的迹象。适宜性技术理论给出了一个合理的解释:技术选择必须与各生产要素相协调发展,才能提高技术效率和实现经济快速发展。

关于技术选择对经济增长的影响研究,主要集中于技术进步对经济增长的贡献度研究。技术进步通常以提高要素生产率和配置效率方式作用于经济增长,并以全要素生产率贡献估计技术进步对经济增长的作用。20世纪90年代以来,欧美国家经济高速增长,全要素生产率贡献下降的主要原因在于高新技术产业、新设备投资与资本相融合的技术进步使欧美国家的经济实现持续高速增长(Gordon,2007),美国1954年~2001年间60%-68%的潜在经济增长归因于技术进步能(Pakko,2002),20%的经济增长是由于体现型技术进步的贡献(Hulten,1992),60%的经济增长归因于技术选择方向(Greenwood et al.,1997)。在国内,也有研究发现技术选择有利经济增长。赵志耘等(2007)构建了一个内生经济增长模型,通过界定设备投资和建设投资相对价格和边际收益与技术进步关系,认为中国存在资本偏向性技术进步。王林辉等(2012)基于动态前沿生产面的非参数方法获取分行业全要素生产指数,通过面板数据分析了我国不同类型技术进步及其匹配结构对我国制造业生产率的影响,认为资本偏向性技术进步是生产率增长的重要来源。黄先海等(2006)通过对索洛的时期性增长模型扩展,分析了偏向性技术进步在我国工业劳动生产率增长和全要素生产率增长中的作用,认为偏向性技术进步贡献了约45.31%的生产率增长。邓明(2015)认为中国大部分省份技术进步方向偏向于资本,而资本偏向的技术进步则显著强化了经济波动,即使改变度量经济波动的方式。

可以看到,现有关于技术选择与经济增长的研究主要集中于整体层面,较少文献涉及对区域层面的分析。基于此,利用C-D生产函数构建技术选择对区域经济增长影响的理论模型,并利用1978年~2013年间31个省份的数据验证技术选择对各省份经济增长的影响,以及技术选择对东中西地区经济增长的影响。文章接下来的结构安排如下:第二部分是文章的理论模型部分;第三部分是文章变量选择与来源;第四部分是文章的实证部分;第五部分是文章的结论部分。

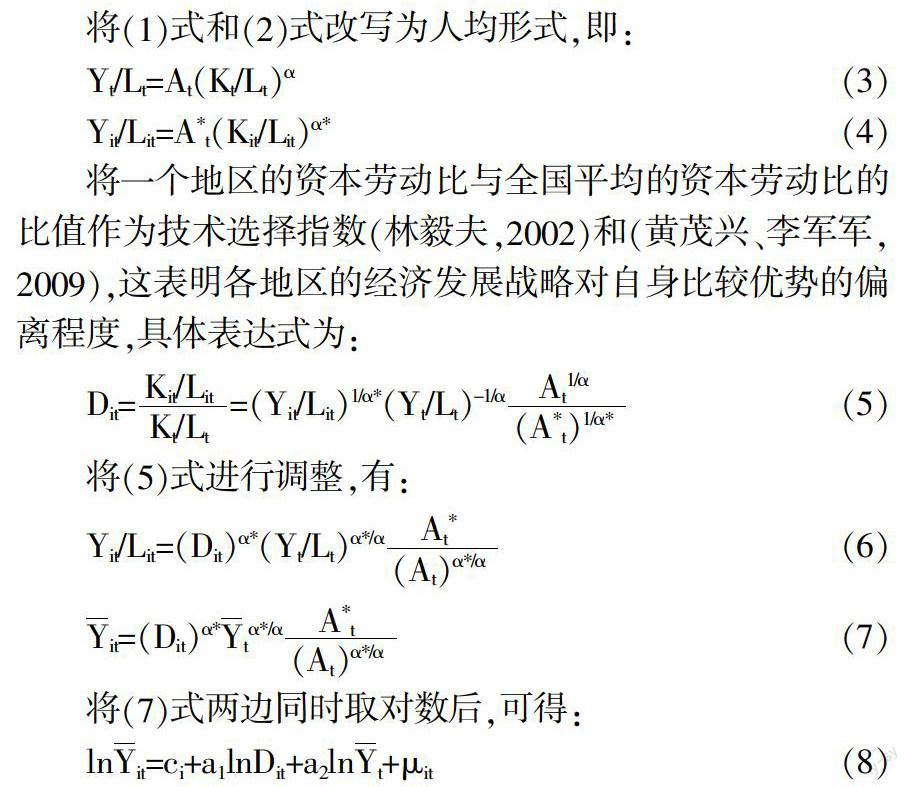

二、 理论分析

三、 变量选择和数据说明

只要收集到各地区的产出、资本和劳动投入的信息,就可以估计出(9)式中的参数。选取中国31个省市作为研究对象,利用31个省市数据进行加可以总获得东中西部的数据。从前文理论分析可知,所需数据包括:各地区总产值Yt、生产过程中的资本投入Kt和劳动力投入Lt。

1. 地区生产总值。用各省份GDP来衡量。各地区生产总值数据主要来源于《中国国内生产总值核算历史资料:1952年~1995年》、《中国国内生产总值核算历史资料:1952年~2004年》、各省份历年《统计年鉴》。为消除通货膨胀的影响,以2000年为基期,按2000年价格进行折算,得到以2000年为基期的不变价数据。

2. 劳动力投入。用各省份年末就业总人数来衡量。劳动力投入数据来源于《新中国五十五年统计资料汇编》、各省份历年《统计年鉴》中的年末就业人员数据。1978年~1984年重庆的就业人员数据缺失,用1985年~2005年的平均增长率估算得到。

3. 资本存量。各省份资本存量并没有现成的数据,需要通过估算得来。目前,提供估算资本存量方法的文献比较多,文章借鉴张军等(2004)方法估算各省份1978年~2013年的资本存量。估算资本存量的基础数据来源于各省份历年《统计年鉴》和《中国国内生产总值核算历史资料(1952年~1995年)》。

四、 实证分析

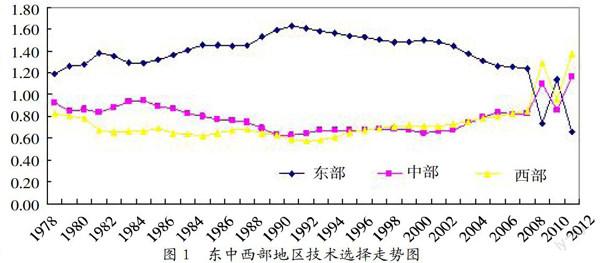

1. 经验观察。首先测算技术选择指数的区域差异性。如图1所示,从三大地区来看,2011年前,东中西部地区的技术选择指数收敛值各异。中西部地区向0.8的水平收敛,这说明中西部地区的资本劳动比低于全国平均水平,意味存在大量剩余劳动力,因此,在2011年前,中西部地区提高资本投入可以促进经济增长;而东部地区向1收敛,说明东部地区的资本劳动比接近于全国平均水平。2011年后,东中西部地区的技术选择指数波动幅度较大,东部地区的技术选择指数大致向0.8靠拢,中西部地区的技术选择指数大致向1靠拢,这说明各地区单纯的依靠资本投入来拉动经济增长的方式已与我国国情不相适应,东中西部地区必须由靠生产要素投入的粗放式增长方式向提高生产率的集約型增长方式转变。

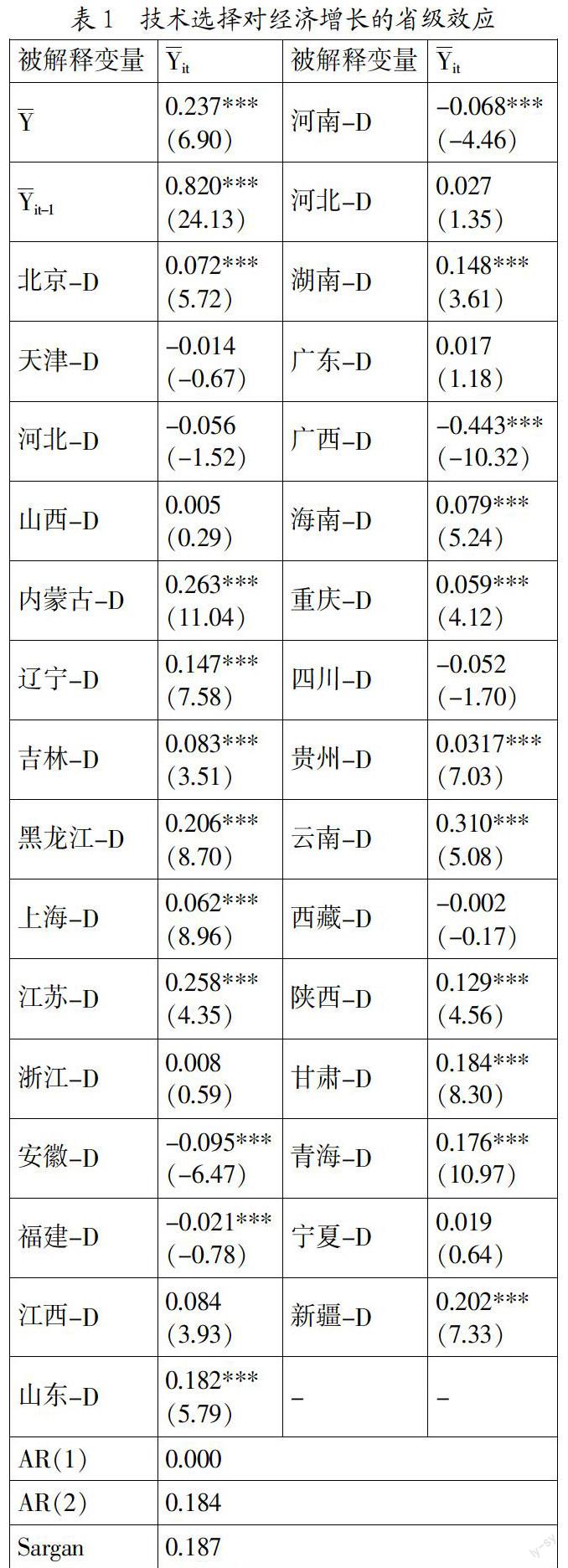

2. 实证分析。采用GMM方法对(9)进行估计,其估计结果如表1所示:国民经济的人均产出与各地区滞后一期的人均产出系数值显著为正,这与前文预期分析一致。构建31个虚拟变量来分析各省份技术选择对经济增长的影响。针对模型(9)式,设定了工具变量进行检验。其中,AR(1)检验拒绝了随机误差项不存在序列相关的原假设,而AR(2)检验却接受了其原假设,说明(9)式的设定是合理的。同时,Sargan过度识别检验的P值为0.187,说明所选择的工具变量也较为合理。

由表1中可知,东部大部分省市的技术选择指数不显著,比如广东、浙江、河北和北京等;而广西、河南和安徽这三省份的技术选择指数为负值;贵州的技术选择指数最大,达到了0.317。这说明技术选择指数在各省份之间存在较大差距,主要原因是各省资本深化程度以及产业结构不同。因此,提高资本劳动比所引起的各地区劳动生产率不同。若要提高劳动生产效率,一方面各省经济发展方式需与其现实相适应,另一方面还要构建相适应的资本深入机制,才有利于要素的流动,提高劳动生产率。人均产出在1%水平上正显著,这意味人均产出每提高1个百分点,就能促进地区经济增长0.237个百分点。滞后一期的人均产出在1%水平上正显著,这意味各地区前期的经济发展水平越高,那么它的经济结构越优化,即前期经济水平每提高1个百分点,那么地区经济将提高0.820个百分点。值得注意的是,各省份的技术选择对经济的贡献显著小于前期经济发展水平对经济的贡献,这也诠释了我国各地区经济差距的迥异以及呈逐步拉大的事实。

接下来,利用模型(9)对东中西部地区进行一般面板模型估计,其估计结果表2所示。其中,Hausman 检验显示应采用随机效应估计较为合适。由表2可知,西部地区的技术选择指数最大,达到了0.270;中部次之,它的技术选择指数为0.178;而东部地区的技术选择指数最小,仅为0.129。这说明东中西地区的技术选择指数也存在差异,其主要原因在于东部地区的经济发展水平高,加大资本投入对东部地区经济快速增长的带动作用并不明显,只有选择适宜的技术才能促进经济增长;而中西部地区目前拥有较多的劳动力,加大资本投入在一定程度上可以促进经济快速增长。人均产出水平在1%水平上正显著,其系数为0.223,与表1相比,下降了0.014,这说明东中西部的经济发展不平衡,使得我国整体的经济带动作用在不同地区存在较大差异。滞后一期的人均产出水平在1%水平上正显著,且系数为0.841,与表1相比,该系数提高了0.021,这意味东中西地区的经济发展依赖自身的经济发展更为明显。

五、 结论与启示

利用C-D生产函数,构建了技术选择、人均产出与各地区人均产出之间理论模型,利用1978年~2013年间31个省份数据进行了实证检验,结果表明:

1. 2011年前,中西部地区向0.8的水平收敛,而东部地区向1收敛;2011年后,东中西部地区的技术选择指数波动幅度较大,东部地区的技术选择指数大致向0.8靠拢,而中西部地区的技术选择指数大致向1靠拢。目前东中西地区单纯的依靠资本投入来拉动经济增长的方式已与国情不相适应,需转变生产发展方式,技术选择指数在各省份之间也存在較大差距,滞后一期的人均产出越高,有助于提高地区经济增长。

2. 东中西地区的技术选择指数也存在差异,各地区的经济发展极不平衡,使得我国整体的经济带动作用在不同地区存在较大差异,东中西地区的经济发展对自身的经济发展依赖更为明显。

通过以上结论得到以下启示,各省份要结合自身的要素结构和注重合适的技术选择和引用,并进行适度的资本深入,才可以实现技术选择对地区经济增长的促进作用。同时,要注重资本的投入和前沿技术的引进,提高劳动生产率,促进产业结构升级,实现经济的持续增长。

参考文献:

[1] 赵志耘,吕冰洋,郭庆旺.资本积累与技术进步的动态融合:中国经济增长的一个典型事实[J].经济研究, 2007,(11):18-31.

[2] 王林辉,董直庆.资本体现式技术进步、技术意合结构和我国生产率增长来源[J].数量经济技术经济研究,2012,(5):3-18.

[3] 黄先海,刘毅群.物化性技术进步与我国工业生产率增长[J].数量经济技术经济研究,2006,(4):52-60.

[4] 邓明.技术进步偏向与中国地区经济波动[J].经济科学,2015,(1):5-17.

[5] 林毅夫,张鹏飞.适宜技术,技术选择和发展中国家的经济增长[J].经济学(季刊),2006,5(4):985-1006.

[6] 黄茂兴,李军军.技术选择,产业结构升级与经济增长[J].经济研究,2009,(7):143-151.

[7] 张军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952-2000[J].经济研究,2004,(10):35-44.

基金项目:重庆市哲学社会科学规划项目(项目号:2014BS031)。

作者简介:刘岳平(1984-),男,汉族,湖南省耒阳市人,中国人民大学经济学院博士生,研究方向为经济增长;钟世川(1986-),女,汉族,重庆市人,重庆市行政学院经济学教研部讲师,暨南大学经济学博士,研究方向为经济增长与波动理论分析。

收稿日期:2015-11-21。