产业集聚、环境效率与雾霾治理

摘要:文章在对美国产业区域专业化向心力与离心力分析的基础上,采用美国废水、废弃气和废物数据探讨了美国20世纪80年代产业集聚对环境污染的影响,通过美国能源消耗增长率数据考察了美国产业集聚与环境效率之间的关系,从产业集聚的转型升级、集聚内企业技术、知识、基础设施共享和有效的环保节能政策三个层面给出我国雾霾治理的有益启示。

关键词:产业集聚;环境效率;雾霾治理

一、 引言

美国是最早进行产业革命的国家之一,也是最早承受环境污染带来的惨重代价的国家之一。20世纪60年代~20世纪70年代全球环保浪潮从美国西海岸掀起,其风起云涌之势很快席卷了整个北美大陆。1970年4月22日,美国2 000多万人上街要求政府保护环境、重视污染,极大推动了环保行动。40余年过去了,人类环保行动在若干工业化国家取得了很大进展,但是发展中国家的污染問题仍是制约经济发展的瓶颈,因此,美国的经验教训对中国是有益的借鉴。克鲁格曼(2000)认为,经济地理学的任何有趣模型必须反映两种力量——使经济活动聚集在一起的向心力和打破这种集聚的离心力之间的较量。产业集聚通过集聚优势吸引了资源的大量集中,这种集聚优势可以简单的被视为集聚的向心力。然而,产业集聚不是任意和无限的,发展到一定程度会出现拥挤效应、环境污染等离心力,从而使集聚走向分散或消亡。这里,我们从向心力与离心力的视角出发,对美国产业区域专业化及其带来的环境污染问题进行分析,试图发现美国产业集聚对环境效率是否存在影响,从而得出对中国雾霾污染治理有益的经验启示。

二、 美国产业区域专业化的向心力与离心力

早在19世纪前叶,美国制造业中心在大西洋中部沿海地区和东北部的新英格兰地区产生了,纺织、橡胶、皮革制品、仪器等行业发展迅速,形成了传统制造业集聚中心。1880年之后,制造业集聚中心开始向中西部转移,食品、烟草服装、家具等行业的集聚特征明显,极大促进了区域经济的迅速发展(范剑勇,2007)(见图1、图2)。

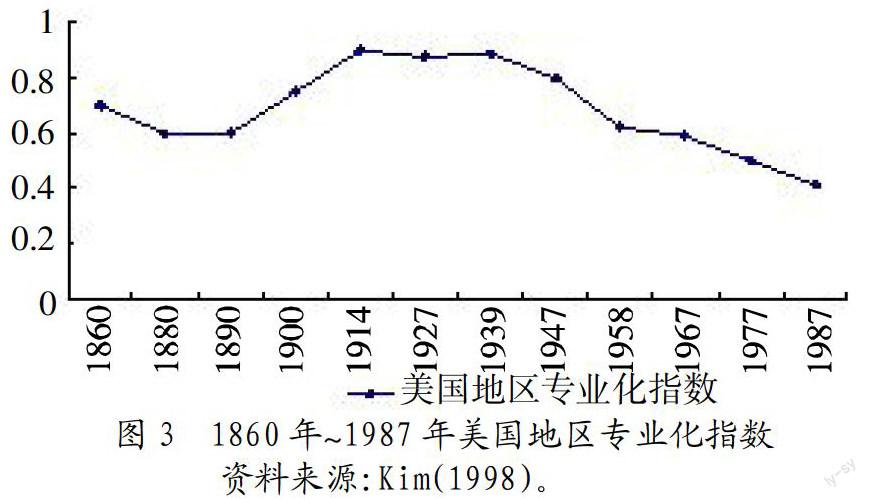

制造业集聚具有规模经济效应,一旦某个行业在某区域形成优势,就会通过累积循环机制使集聚效应加强,从而实现以该行业为中心,其他相关产业成为其上下游产业链的集聚地,优势产业通过集聚优势吸引大量资金、劳动力、技术,形成具有规模经济优势的集聚向心力。19世纪60年代~20世纪20年代,美国制造业集聚度不断上升,这是丰富的自然资源、便捷的交通运输条件和廉价的劳动力等向心力吸引了大量资本和迁移人口向制造业中心聚集的结果,极大促进了制造业集聚地的繁荣。但是20世纪20年代~20世纪90年代,美国环境污染问题日趋严重,制造业集聚的离心力产生,阻碍了制造业的健康、快速发展。同时,公民对环保需求日益增加,为了缓解公众压力,政府针对制造业的环境污染问题颁布了一系列法律法规,如1920年颁布《矿山租赁法》,对联邦的采矿业进行管制;1963年颁布《清洁空气法》,对大气污染指标进行了严格的规定;1965年颁布《水质法》,对水污染进行管制;1980年颁布《综合环境响应、补偿与责任法》,为废弃有毒废物的清理提供了法律依据。对环境污染治理力度的加强,为经济增长速度趋向减弱的美国制造业带来另一个冲击,使集聚度不断下降,制造业集聚出现分散态势,见图3。

图3可以得知,1860年~1987年,美国的制造业集聚基本经历了一个“倒U型”的集聚生命周期。使制造业集聚产生和发展的原因包括集聚外部性优势的产生、规模效益的扩大、基础设施的完善等,导致产业集聚度下降的离心力因素包括环境污染、企业规模无限扩大、对资源依赖度减弱等,其中以拥挤效应带来的环境污染最为突出。

三、 美国产业区域专业化与环境污染

随着美国工业化和城市化进程的推进,迅速发展的工业城市很快集中了大量企业、人口、建筑,创造了令人称赞的物质财富。但是,集聚效应在带来经济繁荣的同时也产生了拥挤效应,带来大量环境污染,主要表现为三废污染。

美国的许多制造业集聚均处于河流沿岸,如辛辛那提的制造业企业多建在俄亥俄河沿岸,匹兹堡的制造业多集聚在蒙农格亥拉河附近,圣路易斯的制造业则集中在密西西比河和密苏里河的交汇处,大量工业废水倾注到河流,使河水遭到严重污染,19世纪后期,新泽西帕萨里克河的河水污染死亡事件是当时河水污染的典型。据统计,1968年,美国河水中的污染物有80%来自工业(Ellics,1976)。Bob Hall和Mary Lee Kerr(1991)列出了美国各州废水排放排名前10位的州,其中污水排放最严重的州多处于东部地区和中西部地区,水综合污染最重的地区分别为弗罗里达州、印第安纳州和西弗吉尼亚州,这些州以制造业为主,生产过程中带来的废物没有经过专业化处理便倾入河水,导致这些地方的水污染非常严重。

美国是个煤炭资源较为丰富的国家,在俄亥俄州、宾夕法尼亚州、田纳西州等八个州内藏有18万平方千米的煤田,1900年,煤炭产量高达2.54亿吨,容居世界榜首,为制造业集聚提供了优越的一次能源基础。而这种以煤炭为主的一次能源结构决定了污染排放的逐渐增多必然使环境污染更加恶化,燃烧未完全的煤炭产生大量粉尘、煤烟等废气物,1900年,圣路易斯大约消费400万吨煤炭,曾与匹兹堡一样被成为“烟雾之城”;20世纪初,芝加哥、辛辛那提等城市的大气污染也极为严重,有资料记载,在这些城市中工厂生产时排放的煤气化为黑雾直冲云霄(吉尔伯特·菲特,1980)。1988年美国废气排放排名前10位的州的各指标的数据显示,人均二氧化硫和二氧化碳排放量最大的州分别是西弗吉尼亚州和怀俄明州,空气综合质量最差的是印第安纳州(Bob Hall & Mary Lee Kerr,1991)。以印第安纳州为例,该州包括40多个镇,工业非常发达,以家具产业集聚为主;在印第安纳州的西北方拥有长达72公里的密执安湖岸,遍布钢铁,炼油、及机械工厂,这些重工业的发展,促进了州经济的迅速发展,同时也消耗了大量的煤炭资源,使大气环境遭到严重破坏。

此外,美国当时的固体废弃物污染也极其严重(Bob Hall & Mary Lee Kerr,1991)。由于缺乏统一污染治理规划,工厂将炉渣、煤灰、废金属、工业废料全部置于地上,即便是集中运出工业区后,仍是将垃圾倾倒在空地、河里、海里,不仅使城市环境污浊不堪,又再次污染了水源。同时,制造业集聚吸引了大量人口聚集在城市,城市人口的增加使生活垃圾迅速增多,如纽约从1916年,每个居民生产1 625磅生活垃圾,500万人口回收的固体垃圾约487 451吨。1978年,纽约拉芙运河附近居民因已经废弃的拉芙运河是化学废物的堆放场而纷纷迁走,并要求政府对其进行应有赔偿。在美国城市固体废弃物产生数量排名前6名的州中,排放量最大的州为马里兰州,在该州西部有食品加工、交通器材、电器等产业集聚,在巴尔的摩则有飞机厂和造船厂等工业基地,工业的快速发展使固体废弃物排放量巨大。综合指数代表的废弃物污染最重的是伊利诺斯州,其中芝加哥是该州的主要工业集聚地,目前,芝加哥已是全美国最大的钢铁工业中心,机械工业、电机、汽车等产业也形成了集聚规模,对煤炭等一次能源的过度依赖及固体废弃物的大量排放,使伊利諾斯州在经济稳步增长的同时也严重破坏了环境。

从以上分析可知,产业集聚虽然通过规模经济促进了经济的繁荣增长,但是拥挤效应的产生也带来了大量的环境污染,使产业集聚的离心力产生。尤其是从20世纪初开始,产业集聚度呈下降趋势,而此时的环境污染也开始逐步恶化,可以预测产业集聚程度与环境污染存在着密不可分的关系。

四、 美国制造业集聚与环境效率

在工业化进程向前推进、产业集聚程度不断升高的过程中,生态破坏和污染产生是不可避免的。我们关注的是,制造业集聚是否在工业化生产过程中影响了美国环境与工业的协调发展。

从图3得知,美国地区的专业化程度呈“倒U型”曲线,20世纪20年代之前产业集聚处于上升阶段;20世纪30年代开始,产业集聚迅速下降。1860年~1914年,美国工业内部结构优化升级,轻工业比重下降,重工业比重上升,这极大促进了以重工业为主的产业集聚的形成和发展。在这一时期,美国主要制造业集中在以华盛顿到波士顿为东线、以芝加哥为西线的区域内,专业化分工和规模经济使经济增长迅速,尤其是钢铁等重工业的发展带来了经济繁荣。但是,工业燃烧了大量的煤炭等资源,如1911年~1933年,芝加哥对燃料使用数量增长了一倍,带来了包括废水、废气、固体废弃物等各种污染,生态环境也遭到严重破坏。由于数据的缺乏我们无从准确推算这一时期的环境效率是否得到提高,但是可以肯定的是产业集聚的迅速增长的确带来了大量的环境污染,影响了美国环境与工业的协调发展。

20世纪30年代~20世纪80年代末,美国产业集聚开始呈现下降趋势,尤其是20世纪60年代~20世纪80年代末集聚的扩散趋势更加明显。在此时期,经济总量和环境污染总量都在不断上升,数据显示,1961年~1969年,美国国民总值增长了4 122亿美元;与此同时,煤烟使匹兹堡因空气混浊而闻名,田纳西首府纳什维尔因大气污染被称作“烟雾乔易”,1969年6月伊利湖的克亚霍加河因严重污染而突然失火,烧毁了河上的一座桥梁。然而这一时期能源效率却展示了两种相反的结论,即在1960年~1975年鉴,能源消耗增长率持续上升;1975年~1987年,能源消耗出现下降,甚至出现了负增长,见表1。

表1选取1960年~1975年美国能源消耗增长率最快的前10位州作为样本。总体上看,1975年以前各州的能源消耗增长率很高,阿拉斯加州高达141.7%,排名第一位,排在第10位的路易斯安那州的能源消耗增长率也达到61.8%,此时虽然各州的产业集聚程度已经开始出现下降,但是能源消耗水平高居不下,说明产业集聚由区域专业化向多样化集聚过程中,能源消耗水平高、效率低下。1975年以后,密西西比州、怀俄明州、阿肯色州、爱达荷州、夏威夷州、内布拉斯加州和亚拉巴马州的能源消耗增长率均为负数,密西西比州从1975年前的95.3%下降到1975年后的-17.3%,这表明,产业集聚度的降低使产业规模减小,加之新能源代替煤炭等一次能源的使用、新技术的使用与推广都极大的促进了能源效率的提高。

由以上分析可知,产业集聚对能源效率产生了重大影响。环境技术是寻求既达到产出增长、又实现污染最少的最佳组合,它衡量了在前沿环境技术水平下,生产效率的大小程度,因此,能源效率水平在一定程度上反映了环境效率水平的大小。由此可以推断,在产业集聚发展的不同阶段,其对美国环境效率存在着重大影响。

五、 对中国雾霾污染治理的启示

启示一:产业集聚的转型升级是提高雾霾治理效率的重要途径。产业集聚具有自身发展的生命周期,当集聚度达到较高水平时,拥挤、污染、稀缺资源的高成本会使集聚趋于分散或消亡,这时需要通过产业集聚的转型升级来增加经济效益、减小拥挤效应。产业集聚的转型升级能提高环境效率,从而实现区域经济增长方式的转变,从根本上减少雾霾污染的产生。

启示二:加强集聚内企业技术、知识、基础设施共享是进行雾霾污染治理的关键。产业集聚具有其他经济组织方式不具备的外部性:产业关联、企业合作、知识和技术共享、风险共担等。美国制造业集聚向心力的产生是集聚外部性发生作用的结果。在产业集聚内通过企业合作来共担环保节能风险,通过共享基础设施来减少政府及企业环保节能成本,通过产业关联共同开发使用新的环保节能技术,是提高环境效率、促进环境与工业协调发展的关键所在,这也是进行雾霾污染治理的必要环节。

启示三:制定有效的环保节能政策是雾霾污染治理的有效保障。产业集聚与环境污染的典型事例表明,当污染使环境的承载能力达到极限,就会极大阻碍经济的发展,甚至威胁公众的生存环境。这将迫使政府顺应可持续发展趋势,制定相应的环保政策,通过加强环境规制使环境污染减少,进而增加经济利润和公众的幸福感。从产业集聚的角度来说,政府在制定环保节能政策时,必须顾及产业集聚区域的产业发展状况,根据产业集聚的发展周期及环境污染特征制定相应的环保措施,南庄陶瓷产业在陶瓷产业转出地与承接地制定的相关环保政策及其取得的成绩就说明了这一点。

参考文献:

[1] Krugman, P.,Venables, A.J.Globalization and the Inequality of Nations.Quarterly Journal of Economics,1995,110(4):857-880.

[2] Eilics.Armstrong,Michaehael Robinson,and Sue- llen Hoy,eds.,History of Public Works in the United States,1776-1976, Chicago,1976: 410.

[3] 范剑勇.产业聚集与地区间劳动生产率差异.经济研究,2006,(11):72-81.

基金项目:国家社会科学基金青年项目“中国城市雾霾治理的内在机理与政策模拟研究”(项目号:15CJY039);教育部人文社会科学研究青年项目“中国城市环境效率与产业结构调整研究”(项目号:14YJC790069)。

作者简介:李伟娜(1982-),女,汉族,黑龙江省哈尔滨市人,广东金融学院经济贸易系讲师,中山大学管理学博士后,研究方向为产业经济与环境经济。

收稿日期:2015-11-18。