劳动教养制度废止后我国刑事制裁体系的变革

何 群, 姚毅奇, 吴志华

劳动教养制度废止后我国刑事制裁体系的变革

何群1, 姚毅奇2, 吴志华3

(1.福州大学 法学院, 福建 福州 350116; 2.漳州市长泰县人民法院,福建 漳州 363000; 3.漳州市诏安县人民法院, 福建 漳州 363000)

关键词:劳动教养制度;人权保障;轻微刑事案件;刑事制裁;刑事分流;法治现代化;司法改革

摘要:劳动教养制度废止后我国刑事制裁体系呈现新的特点:轻刑犯罪徒增、劳教对象过半为盗窃行为、我国刑事制裁体系因劳教制度废止而出现某些结构性调整和转变、被劳教人员过半为二次劳教对象等。这对我国刑事制裁提出了新的挑战和革新要求,因此,应完善立法,进一步严密刑事法网;制定司法解释,降低犯罪门槛;缓解刑事案件飙升与司法资源稀缺之间的紧张关系等,并在此基础上努力建构和完善具有中国特点的轻微刑事案件快速办理机制。

一、劳动教养制度废止后刑事分流情况实证分析

劳动教养(下文论述中,将按惯例使用简称劳教)制度在人权保障及制度设计上存有欠缺并饱受质疑,在左右为难中,我国政府开启了劳教改革及其立法,但历经波折而止步,最终于2013年12月28日,全国人大常委会决定废止劳教制度。劳教制度虽然被废止,但是,原属劳教规制的罪错行为和行为人(以下简称劳教对象),仍然需要进行社会管理和适当矫治。即通过制度改革或调整,使这些该被管理的行为或行为人依法被管束,只不过是在管理的制度或方法设计上应更加科学合理〔1〕。作者在进行福建省省法学会重点课题《劳教制度废止后刑事法的应对方略研究》的调研过程中发现:劳教制度废止之前五年(2009~2013年),劳教案件“日渐式微”,在废止之后第一年(2014年),原劳教相关的违法犯罪对象(行为),通过治安处罚、刑事处罚替代处置则显得“从容而平稳”。劳教废止之前有过的臆想与担忧〔2〕,在实践中并未呈现。劳教制度废除后,整个刑事司法体系运行顺畅,刑事分流情况也较为良好。但类似劳教性质的收容教养、收容教育、强制戒毒制度等遗留问题,仍迫切需要进行司法化改造。

调研数据显示,劳教废除之后,相关的轻微刑事案件总体上上升明显,如盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪、寻衅滋事罪等上升明显。随着我国宽严相济刑事政策在现实中的具体落实,轻微犯罪数额逐年上升。犯罪是一种客观存在的社会现象,轻微刑事案件的增加,与我国经济社会发展和文明程度的提升有直接关系。可以说,刑事法网的严密程度直接与社会的文明程度成正向关联关系。日本是世界上公认的公民守法意识比较强的国度,但其2015年1~5月份的犯罪统计数显示(平成27年,即同期日本总刑事案件数为438397,盗窃犯罪案件数为322071),盗窃犯罪占了总刑事案件的73.46%。而凶恶犯只占总刑事案件的0.5%,粗暴犯也只占总刑事案件的5.81%〔3〕。随着我国刑罚制度的改革以及社会文明程度的提升,刑事法网日益严密,犯罪圈也呈不断扩大趋势。因而,在刑事司法被赋予了更多的办案任务的同时,刑事案件的飙升与司法资源的稀缺形成紧张关系。现实的需要是制度建立和完善的基础,在如此背景下,轻微刑事案件快速办理机制的建立和完善,成为刑事司法实践亟需解决现实难题的一个重要突破口。以下是调研及实证分析情况呈现,将对劳教废止后我国刑事分流情况进行客观描述。

(一)轻刑犯罪徒增

所谓轻刑犯罪,本文认为,是指宣告刑为三年以下有期徒刑或拘役、管制、单处罚金,包括缓刑犯的罪错行为。随着劳教制度的废止,轻刑犯罪徒增,这与劳教制度承担了部分矫正违法行为有直接关系,也与近年来刑事法网逐渐严密、犯罪门槛渐次降低有直接关联。课题组经过为期一年多的实证调研,调取了福建省6年(2009~2014年)相应犯罪案件受理数、罪犯以及轻刑犯人数情况进行比对分析,发现近年来全省轻刑犯罪逐渐上升(详细情况见表1)。

表1 2009~2014年福建省轻刑犯罪统计情况

从表1可以发现,2014年案件总数与前5年案件平均数同比上升,其中,受理数升13.22%,犯罪人数升8.73%,轻刑犯人数升20.27%,且盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪、寻衅滋事罪上升。2014年案件与2013年对比略有下降,其中,受理数降1.87%,犯罪人数降4.23%,轻刑犯人数降3.79%。2014年相比2013年稍有下降的情况,说明轻刑案件数的变化与当年具体治安状况有直接关系(具体情况见表2)。

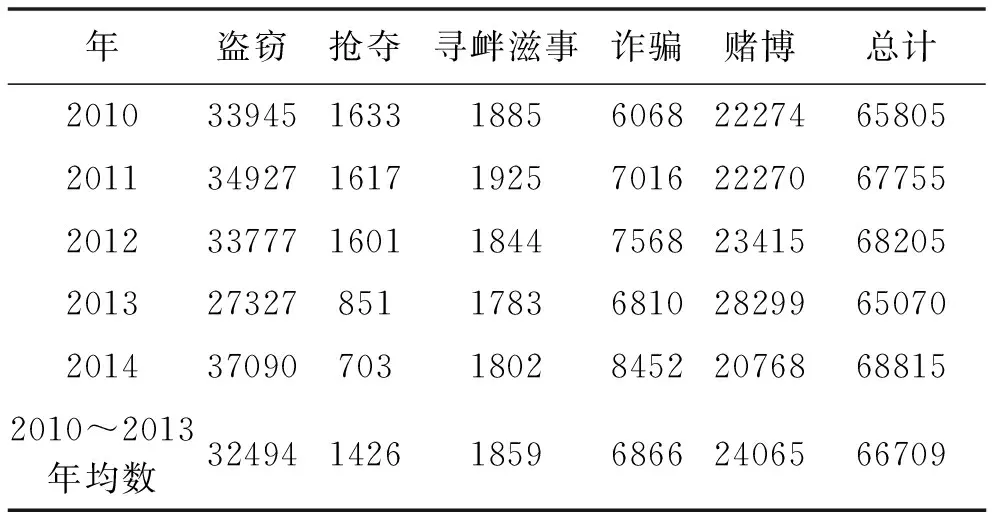

表2 2010~2014年福建省五类治安 处罚案件对比情况 (件)

表2说明,福建省盗窃、抢夺、寻衅滋事、诈骗、赌博五类治安处罚案件,以2014年与前四年案件平均数对比,总体上升3.16%;其中,盗窃行为增14.1%、诈骗行为增23%,呈上升趋势,而抢夺、寻衅滋事、赌博行为呈下降趋势。从以上数据可以看出,随着劳教制度的废除,轻刑犯罪总量徒增。尽管不同罪名的治安处罚情况因各地的司法情况不同而有所差异,但治安处罚案件总体上呈上升趋势。本课题主要针对福建省进行深入调研,窥一斑而见全豹,全国总体的刑事司法状况亦随着劳教制度的废止而发生了类似微妙变化。而随着我国《刑法修正案(九)》的尘埃落定,刑法中又增加了二十个新的罪名。这种通过刑事立法进一步严密刑事法网的刑法学发展趋势,的确给我国的刑事制裁体系带来了新的问题和挑战。公正与效率是司法过程必须认真对待的重要因素,迟到的正义即非正义,而如果因为效率牺牲实质正义又非司法之所求。在应对公正与效率这对既矛盾又辩证的问题上,我国的刑事制裁体系正努力进行改革以适应中国刑事法发展的需要,在实践中找寻更佳解决途径。

(二)劳教对象过半为盗窃行为

课题组在对劳教对象进行细致研究的时候发现,劳教对象超过一半是因有盗窃行为(见图1),这与盗窃案件占据各类案件的绝大部分有直接关系。从图1可以看出:从2009年到2013年底劳教制度被废除,劳教对象超过60%系盗窃行为,位列被劳教罪错行为之首;诈骗比例10%,位居第二;寻衅滋事约占4%,位列第三;而抢夺则位列第四。犯以上四种罪错行为的劳教对象,连续5年占据了同期劳动教养的前四甲,约占劳教总数的80%。调研显示,在非法传销的高发时期,对大量组织、领导非法传销活动的行为,归类为“教唆他人犯罪”的罪错行为,进行劳动教养。总体上看,劳教对象多为常规违反治安处罚的违规行为,主要包括盗窃、诈骗、寻衅滋事等治安常发案件。

图1 2009~2013年福建省主要劳教对象变化情况

从统计数据分析看,之前被劳教的对象多为在各国都是多发﹑频发的违法行为,比如盗窃、诈骗、寻衅滋事等。基于我国违法与犯罪二分的刑事制裁体系,对较为轻微的小偷小摸行为一般进行治安处罚。而对于多次盗窃的惯犯﹑屡教不改者,之前通过劳动教养的形式进行教育矫正。劳教废止前后的案件比较研究显示,轻罪入罪化处理是刑事分流处理的一大特色。从大数据分析看,总体上福建省大部分地市的盗窃、诈骗、寻衅滋事罪、涉毒、涉黄等轻罪案件呈上升趋势,这也显示出劳教废止后,某些罪错入罪化处理这一重要分流方向。

(三)我国刑事制裁体系构成分析

随着我国人权保障思想的进一步贯彻落实,劳教在我国制度运行中的地位和作用也日渐下降。全国劳教对象高峰时30多万人,2012年降到5至6万人〔1〕。从宏观的角度考量,劳教案件数在整个违法处罚体系中所占比例甚小(见图2)。实证数据显示,劳教制度的废止并没有对我国的刑事制裁体系造成实质性的冲击。当然,就观念和制度层面而言,劳教制度的废止直接导致轻微罪错行为进一步司法化。这种以程序正义保障实质正义的改革路径,在推动我国司法改革和发展中具有非常重要的历史性意义。

图2 2010~2013年福建省刑事违法案件处理情况

图2显示,我国刑事制裁体系中,治安处罚占72.94%,占整个违法制裁中的重大比例。而刑罚处罚只占25.55%,劳教占1.51%。这也从另外一个角度证明,我国违法﹑犯罪二元的刑事制裁模式下,违法处罚的案件数远远超过刑事处罚。而法治现代化的过程,则是要求一步步缩小违法与犯罪之间的距离,轻罪司法化处理的趋势日渐清晰。劳教制度废除后,之前劳教的罪错行为需要进行刑事分流处理。从总体看,劳教的案件数占总的违法行为的1.51%,这1.51%的案件在分流的过程中,部分被划入治安处罚的范围,部分被划入刑罚处罚的范围。从宏观的角度看,1.51%并不是一个太大的数额,从分流处理的情况看,随着人权保障意识的增强,现代法治意识的渗透,以及轻微刑事案件司法化处理,我国劳教案件数额逐年降低。这种分流在客观上并没有给我国的刑事司法带来多大的麻烦和障碍,但是,就司法理念和制度层面来说,却是一件具有历史突破意义的大事。

(四)劳教对象过半为二次劳教对象

随着司法理念的更新,现代法治注重程序正义以及司法追诉基础上的保障功能。随着我国刑法现代化的推进,人权保障理念落实到司法制度层面,刑事立法层面出现了否定违法与犯罪的二元化立法模式,走向一元化模式的倾向,刑法理论上也存在要求放弃二元化立法模式的呼声〔4〕。本文对我国是否是从二元化立法模式转向一元化立法模式的问题不展开讨论,从现实的状况看,违法和犯罪二分的刑事制裁体系是未来很长一段时间内中国的刑事司法理论和实践都要面对的一个现实问题。这种制度的设计,自然有出于中国国情的现实考量,是中国人传统思维和几千年统治智慧的总结,也是中国的法律制度在面对庞杂而多发的违法犯罪行为时做出的理性选择。从以上分析也可以看出,在违法处罚案件总数中,治安处罚依旧占据了总的处罚数的绝大多数,超过了70%比例。这也从事实层面证明,入罪门槛的偏高是中国刑事法的现实和历史选择。我国刑事法发展的趋势是进一步降低犯罪门槛﹑严密刑事法网﹑完善刑事追究的司法程序﹑进一步强调程序正义以确保司法公正。以上论述说明,随着劳教制度的废止,劳教罪错案件的进一步分流以及轻刑案件的徒增,在事实上给我国的刑事制裁制度带来了案件数量和处理方式上的现实挑战。

图3 2009~2013年福建省二次以上劳教对象变化情况

而从实证数据来看,之前被劳教的对象多为累犯、惯犯,且差不多有一半左右为二次以上被劳教对象(见图3)。从图3可以明显看出,2013年(前三个季度)二次以上被劳教比例竟然超过了60%。从特殊预防的角度看,这些被劳教人员都是应当进行严格管教的人员。在劳教制度废除以后,该类人员流入社会,而我国刑法的高门槛又把大部分的此类人员归入到“无罪”行列。如果只是对其进行行政处罚,从现实的意义看,似乎又起不到特殊预防的作用。因此,在劳教制度被废止后,诸多之前被劳教的罪错行为,特别是二次以上有违法行为者,理论上应当进行入罪化处理。而随着该类行为的入罪化处理,必然会导致轻罪案件数的徒增。因此,劳教制度废除后,刑事司法面临着案件数徒增的客观局面。

二、劳教废止后我国刑事制裁的挑战与革新

劳教制度的废止是我国刑事法学的一件大事,随着劳教制度的废止,我国刑事法在应对方面进行了立法和司法层面的调整。从调研情况可以看出,劳教制度废止之后,轻罪入刑是刑事法应对的一个重要方面。法律应对和司法分流情况看,刑事法的应对主要是司法审判入罪处罚,其中也注重法律规范的完善。就刑事法应对,主要体现为如下:修正刑法条款并增设罪名;制定相应司法解释,细化入罪门槛;出台地方司法文件,配套法律和司法解释的运用,以及试行轻罪案件快速办理机制。

(一)完善立法,进一步严密刑事法网

在立法上,我国《刑法修正案(九)》进行了大幅度的调整,除了增加新的罪名,针对之前已经有的各种罪名也有诸多调整。比如,针对劳教大户盗窃行为之盗窃罪,在劳教制度废止前后,我国通过司法解释的形式,降低盗窃行为的入罪门槛将部分劳教的罪错行为进行入罪化处理。尽管这种司法解释充当准立法的角色,也有诸多学者提出质疑和批评,认为有违罪刑法定原则〔5〕。但是,就中国的实际而言,此类司法解释又的确起到了及时应对、快速处理、立竿见影的效果。为了应对之前的重要劳教对象,盗窃行为和诈骗行为因为数额或刑事责任能力欠缺而不能定罪的,我国相应地出台了几个司法解释,以应对司法实践中的具体问题并及时消化,快速应对劳教废除后大量违法行为的处置。

为了应对诸多现实问题,在劳教制度废除之前立法方面已经做了大量的铺垫工作。2009年《刑法修正案(七)》中增加第二百二十四条之一“组织、领导传销活动罪”规定:组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的。以此应对处置“教唆他人犯罪”大量的非法传销行为。2011年《刑法修正案(八)》中补充修改了三个条款,(1)第二百六十四条“盗窃罪”之规定,保留“盗窃公私财物,数额较大或多次盗窃的”规定外,还增加“入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃”的入罪规定;(2)第二百九十三条“寻衅滋事罪”之规定,增加“恐吓他人,情节恶劣的”入罪情形外,还增加从重处罚的条款,即纠集他人多次实施前款行为,严重破坏社会秩序的,处五年以上十年以下有期徒刑,可以并处罚金;(3)二百七十四条“敲诈勒索罪”之规定,保留“敲诈勒索公私财物,数额较大”外,还增加“多次敲诈勒索的”的入罪情形,以及并处罚金之规定。

(二)制定司法解释,降低犯罪门槛

如上文所述,在立法修改前后,我国出台了几个非常好用的司法解释,通过降低犯罪门槛以应对劳教制度的废止。在劳教废止之前,最高人民法院、最高人民检察院相继制定的司法解释有:2011年《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》;2013年《关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释》、《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》、《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》、《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》。2013年,最高人民法院最高人民检察院公安部出台司法文件《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》。

总体上,相应的司法解释(文件)都是在具体细化各类行为入罪门槛,基本上是降低入罪标准,为劳教废止与分流做了相当的铺垫。以办理盗窃刑事案件司法解释为例,盗窃公私财物“数额较大的”标准可以按照前条规定标准的50%确定:曾因盗窃受过刑事处罚的;一年内曾因盗窃受过行政处罚的……;还规定,二年内盗窃三次以上的,应当认定为“多次盗窃”等。就盗窃犯罪而言,数额固然是影响定罪量刑的重要情节,但除此之外,行为人的一贯表现、犯罪方式、盗窃对象等也是影响社会危害性的重要因素。在综合考虑有关情节基础上,对盗窃“数额较大”的标准做出特别规定,数额标准仅为常规入罪标准的一半,可以避免“唯数额论”之不足,更好贯彻罪责刑相适应刑法基本原则和主客观相统一刑法原理。还需特別说明的是,该解释是根据实践中为数不少的盗窃违法犯罪分子有前科的实际情况,为强化对此类屡教不改者的惩治效果而设置的,目的在于严惩盗窃惯犯〔6〕。此外,有关办理诈骗、抢夺、寻衅滋事、敲诈勒索案件的司法解释,也类似盗窃罪司法解释中犯罪数额与情节相结合的适用规定。

(三)刑事案件飙升与司法资源稀缺的紧张关系

不管是劳教制度的废除,还是立法继续朝着严密刑事法网的方向发展而增加诸多新的罪名,其结果都是导致了刑事案件总体呈上升趋势。然而,我国司法制度正处在司法改革的关键时期,司法资源的紧缩成为改革的一个重要方向。如是,刑事案件飙升与司法资源稀缺之间的紧张关系日益凸显,这成为中国司法不得不面对的现实困境。总体而言,相比较2009~2012年四年,2013、2014年两年来,轻微刑事案件数呈增长势头。特别是随着2013年12月28日劳教制度的废除,各类轻微刑事案件呈明显的增长势头。与不断增加的轻微刑事案件形成强烈反差,法检部门办案人手欠缺,特别是某些基层单位,实际办案人手非常欠缺。以实证数据为例,表3反应了A地检法办案机关2013~2015年业务部门与单位全部干警的比例关系。从表3中可以看出:(1)刑事业务部门的人数较少,占单位总人数的比重小。如A地检察院侦监部门平均每年有干警4.7人,占全院总人数的6.62%;公诉部门平均有干警8人,占全院总人数的11.3%;法院刑庭平均每年有警6.67人,占全院总人数的7.49%。(2)刑事业务部门人数变化不大。如A地检察院侦监部门、公诉部门三年来未增加干警,法院刑庭未增加干警。

表3 2013~2015年福建省A地检、法业务部门人员占比情况

表3说明,我国司法工作人员的人员安排相对于案件总数来说非常短缺,在中国正处于社会转型及司法改革的大背景下,司法工作的人员保障在很多部门都存在严重问题。这同时表明,改革遇到了现实的难题和困境,这主要体现为公正与效率二者在现实中的紧张关系,而为了缓解这种突出的矛盾,我国司法系统进行了相应的改革。比如,轻微刑事案件快速处理机制的试运行以及在运行的基础上进行的调整等等。

三、轻微刑事案件快速办理机制的建构

(一)可行性分析:轻微刑事案件所涉罪名相对比较集中

轻微刑事案件多,办案人员少,这一严峻的形势凸现了构建轻微刑事案件快速办理机制的必要性。另一方面,轻微刑事案件所涉及的罪名相对集中,这也为构建轻微刑事案件快速办理机制提供了可能性。一般而言,轻微刑事案件是指宣告刑在三年以下刑罚的刑事案件,基于具体案情的轻重和行为人的具体特点,刑法中大部分的罪名都可能会有宣告刑在三年以下的情况出现(见表4)。

但从实证分析的情况看,总体上,轻刑犯大概集中在盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪、寻衅滋事罪、组织、领导传销活动罪、敲诈勒索罪六类刑事案件中,平均占了轻刑案的百分之四十以上。从表4可以看出:轻微刑事案件主要集中在之前被劳教的六类刑事案件中,包括盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪、寻衅滋事罪、组织、领导传销活动罪、敲诈勒索罪,该六类犯罪的犯罪人数占总得轻微刑事案件犯罪人数的比例,近六年来分别为46.40%、48.58%、48.79%、42.18%、39.88%以及41.87%。

表4 2009~2014年福建省各类犯罪轻刑犯分布情况①

这也说明轻微刑事案件所涉罪名相对比较集中,从快速办理机制建构以及规范操作层面看,都存在较大的现实可能性和可操作性。因为轻微刑事案件所涉罪名的相对集中,通过司法途径,将之前大量被劳教的盗窃和诈骗行为部分进行入罪化处理,从总体上应对盗窃罪和诈骗罪的明显上升。随着各种行为入罪化处理,加重了司法运作的成本,每个轻微刑事案件的处理都必须走完公安侦查、检察院起诉、法院审判的繁冗的诉讼流程,这无疑加剧了公安、检察院、法院的工作负担,使得构建轻微刑事案件快速办理机制显得迫在眉睫。下文从实践角度出发梳理各地轻微刑事案件快速办理机制的模式及存在的问题,以便在原有的基础上对轻微刑事案件快速办理加以完善和改进。

(二)正义的重要内涵之一:及时且高效地解决实际问题

司法本质上是一种政治装置,需要在各种利益中找到妥协之道〔7〕。在妥协的过程中,需要公正地处理好各种关系,而在实践中,效率也是正义的重要内涵之一〔8〕。正是基于对司法实践的精准认识,霍姆斯提出了著名论断:“法律的生命从来不是逻辑,而是经验”〔9〕。而卡多佐也认为:“法律一如人类,要想延续生命,必须找到某种妥协之路”〔10〕。从中国具体的司法实践来看,如果案件积压成山,得不到及时处理,司法的公正便很难体现。从某种意义上讲,效率既代表了处理问题的能力,更代表了司法应对的态度和决心。从程序正义的视角看,轻微刑事案件快速办理机制的建立,也并不必牺牲程序正义,只是在现有的状况下适当提升办案效率,缩短办案时间,解决大量轻微刑事案件积压的现实困境。

低效能的犯罪应对机制很难给民众带来应有的信任感和安全感,大概这也是劳教制度给特殊国情下的中国历史带来的现实意义。如储槐植教授认为的,“假如取消我国刑法犯罪概念定量因素,劳动教养制度便没有存在的必要。如果保留犯罪概念定量因素,对于屡犯不改又不够刑罚的刑法边缘族而言,劳动教养是唯一可供选择的制度设计,但对现行制度必须通过立法来改革其运作机制,实现劳动教养司法化。”〔11〕劳教制度废除后,大量轻微刑事案件被分流到刑事审判领域,而从实质的角度而言,我国三元的制裁体制在变成二元化的制裁体制之后,刑事制裁的司法化是必然的趋势,也是严密刑事法网的必由之路。因此,适时构建轻微刑事案件快速办理机制以促进轻微刑事案件的快速办理,这不仅符合诉讼效益原则,更是实践发展的必然要求。

当然,从某种意义上而言,因为效率上的追求,对轻微刑事案件的处理省略了某些程序上的繁琐。针对大量轻微刑事案件积压的状况,此时,高效快速地解决大量积压案件,成为亟待解决的重要问题。在某些关键时刻,效率便是生命,迟到的正义绝非正义,而迟到的公正因为迟缓和滞后吞噬掉公正应该有的基本内涵。因此,从公正与效率的关系分析,在大基数的情况下,效率是实现公正的必要基础。

(三)实践理性:制度创新来源于实践需要

制度创新来源于实践的需要,劳教制度废除后,新的问题和挑战应运而生。而作为实践需要,对制度的创新便显得尤为重要。正如刑罚理论对刑事法学的影响和支配一样,“刑罚理论不但支配刑事立法的方向与内涵,而且对于整体刑事法的解释也有密切关系”〔12〕。正如邓正来先生所指出的那样,“法条主义理论模式在根本上是因为它是以一种有关法律部门法有着一种先验的、固有的逻辑结构或逻辑方案的前设为依凭的,进而对这种逻辑结构或逻辑方案的发现、分析和注释也是与现实生活世界不相关的”〔13〕。由此,刑法学作为一门实践理性学科,刑罚制度在实践中呈现的诸多特点以及刑罚理论可能遭遇的实际问题,都是司法制度革新的内在动力。

基于不断飙升的刑事案件与稀缺的司法资源之间的紧张关系,轻微刑事案件快速处理机制成为我国刑事司法界一件大事。从运行的情况看,争议和褒奖皆有。当然,新的尝试自然会遇到各种各样的猜疑,正如如今在西方已经盛行的辩诉交易在最开始的时候,也饱受质疑,但如今已经基本得到了各界的认可和支持,并在西方开花结果,结出丰硕的果实。因此,我国的轻微刑事案件的处理机制,也应当从效率和实践理性的角度进行深入研究和思考,以期在中国的土壤中结出丰硕甜美的果实。

四、轻微刑事案件快速办理制度之现实建构

为了应对日益严密的刑事法网,以及劳教制度的废除,建立轻微刑事案件快速办理机制显得极为紧迫。从现有的制度出发,尽量发挥现有制度的优势,快速、高效解决轻微刑事案件的办理问题,这是实践理性的要求,也是最为快捷的应对方式。本文试图从现实建构的层面,对轻微刑事案件快速办理机制的建立,作简要梳理。

(一)制度合理发挥:为办案节省时间

2012年刑事诉讼法修改后,增加了刑事和解制度,对于当事人达成刑事和解的轻微刑事案件,公安机关可以建议检察机关从宽处理,在批捕阶段检察院可以做出不予逮捕的决定,审查起诉阶段,检察院可以做出不予起诉的决定并建议公安机关撤销案件。2012年新修改的刑事诉讼法对于可能判处一年以下有期徒刑的未成年犯罪嫌疑人可以部分做出相对不起诉决定适用的条件非常有限,考虑到轻微刑事案件做出不起诉决定的数量较少,基本上是通过庭审程序做出有罪判决且判处监禁刑,对于不起诉偏轻、起诉偏重的轻微刑事案件,可以考虑介于诉与不诉的中间措施,即附条件不起诉制度,既有利于犯罪嫌疑人改过自新、回归社会,也有利于轻微刑事案件的快速处理。从实践的角度看,尽管我国目前还没有辩诉交易制度,但在司法实践中普遍采用的认罪认罚从轻、减轻制度却是非常具有实践和理论价值,特别是在存在较大侦查难度的职务犯罪和毒品犯罪案件中。因此笔者认为,对于认罪态度好、案情相对简单的轻微刑事案件,完全可以采取从快、从轻的处理方式,以提高司法审判的效率。

(二)制度创新:增设刑事处罚令程序

现有的普通程序简易审及简易程序审理的简化程度都不高,对于可能判处拘役、管制、罚金的轻微刑事案件,在取得被告人的同意后,检察院在移送审查起诉的过程中可以做出具体的量刑建议,法院可以不经过开庭直接书面审理轻微刑事案件,并在量刑建议的范围内做出处罚令,该处罚令与判决书有同等的效力,同时对当事人保有异议权,在一定的期限内可以提出异议,则处罚令失效,法院重新开庭,犯罪嫌疑人可能面临更严厉的刑事处罚。

(三)立法完善:增强轻微刑事案件快速办理机制的可操作性

目前,各地有各自的轻微刑事案件快速审理模式,且司法人员适用该机制存在任意性,针对这样的问题,一方面,应着手制定轻微刑事案件快速办理的规范性文件,明确适用该机制的适用条件、诉讼文书、审批程序简化、公检法如何相互协调配合制约、办案人员的监督。《最高人民法院关于依法快速办理轻微刑事案件的意见》规定对“案情简单、事实清楚、证据确实充分、犯罪嫌疑人、被告人认罪”的规定不具有可操作性,何为案件简单事实清楚,证据达到什么程度才是“确实、充分”,犯罪嫌疑人、被告人认罪的情形排除了犯罪嫌疑人、被告人如实陈述事实,但主张不构成犯罪的情形,因此,建议将轻微刑事案件快速审理的适用条件规定为“犯罪嫌疑人、被告人如实供述事实、控辩双方对适用法律无异议、可能判处三年以下有期徒刑、管制、拘役或者单处罚金”;另一方面,可以扩大侦查机关在侦查终结时的处理权限,在侦查阶段引入刑事和解,对达成调解的案件可以直接撤案。

(四)机制改革:排除制度障碍

本文认为,排除制度障碍,主要有以下几点建议。一是改革侦查阶段、起诉阶段的各种不合理的考评指标。公安机关因为“抓捕犯罪嫌疑人数”和“批捕数”的考核指标,存在从严办案的倾向,建议取消该考核指标,以审判部门的有罪审判率作为考核指标;针对公诉部门酌定不起诉率偏低,过分强调起诉率的考核指标,建议取消该考核指标,同时扩大酌定不起诉的案件范围,简化酌定不起诉的审批程序,设置考虑公正和效率的考核指标。二是组建专门的办案小组,加强司法机关的衔接配合,实现案件的繁简分流。侦查阶段到审判阶段,推行“主办侦查员——主办检察官——主审法官”制度,组建一支专业能力强、办案经验丰富、社会阅历深的专业办案队伍,专门针对“案情简单、犯罪嫌疑人、被告人如实供述事实、控辩双方对法律适用无争议”的案件快侦、快诉、快审,简化审批手续。例如,早在2004年,江苏沭阳法院在广泛调研的基础上,与公安机关反复协商,共同构建了公安机关参与人民法院执行工作的联动机制,并共同制定了沭阳县法院、沭阳县公安局《关于建立执行联动机制的实施意见》的规范性文件,并具体明确了公安机关与法院适用联动机制的具体适用情形,联动配合的期限要求等可操作性内容,体现了依法、联动、应急等基本原则〔14〕。三是完善监督制约机制,检察机关侦查部门监督公安机关对于案情简单、犯罪嫌疑人如实供述事实的案件及早移送审查起诉,避免延长羁押期限,公诉部门监督公安机关及时补充证据,引导公安机关侦查取证,以审判为中心的司法改革,法院应提高快速办理轻微刑事案件的质效。四是合理分配办案力量,把专业能力强、办案经验丰富的司法人员向一线办案部门倾斜;五是建立轻微刑事案件快速办理的激励机制,把轻微刑事案件快速办理的情况纳入单位的考核体系,监督和鼓励办案人员。

五、结语

随着劳教制度的废止,我国法治现代化的进程又迈入了新的征程。旧制度的废除必然会带来新的问题,本文通过实证分析认为,我国刑事制裁体系的变革主要体现为在提升效率上下功夫。因此,轻微刑事案件制裁体系在现实中的继续推进和优化,为改革的继续推进找到了绝佳路径。当然,在现实中已然存在诸多基于制度设计层面以及观念层面的障碍和难题,在接下来的改革中,需要继续突破困境,争取改革的更好成绩。轻微刑事案件司法化处理的过程既是我国进一步落实司法保障人权的过程,亦是司法现代化争取与国际接轨的过程。轻微刑事案件快速处理机制的推行,在现实中取得了很好的成绩,当然,理论上的继续探讨和实践中的进一步探索亦显得非常关键。同时,亦希望本文的探讨能为我国的司法改革有所助力。

注释:

①2009~2014年福建省各年轻刑犯总人数见表1;括号内的百分比数值为该类型轻刑犯总人数与当年轻刑犯总人数的百分比。

参考文献:

〔1〕刘仁文.后劳教时代的法治再出发〔J〕.北京:国家检察官学报,2015,(2):147-148.

〔2〕上海市嘉定区人民检察院课题组.劳动教养废止的挑战及应对研究〔J〕.法制与社会,2013,(12):287.

〔3〕日本警察厅·日本刑事犯罪统计数公布〔DB/OL〕.(2015-03-01)〔2015-06-20〕.http://www.npa.go.jp.

〔4〕陈泽宪.“犯罪定义与刑事法治”笔谈:犯罪定义的法治思考〔J〕.法学研究,2008,(3):140.

〔5〕张明楷.简评近年来的刑事司法解释〔J〕.清华法学,2014,(1):10-14.

〔6〕胡云腾,周加海,周海洋.《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》的理解与适用〔J〕.人民司法,2014,(15):19.

〔7〕莫诺·卡佩莱蒂.比较法视野中的司法程序〔M〕.徐昕,王奕,译.北京:清华大学出版社,2005:94.

〔8〕马丁·夏皮罗.法院:比较法上与政治学上的分析〔M〕.张生,李彤,译.北京:中国政法大学出版社,2005:50.

〔9〕霍姆斯.普通法〔M〕.冉昊,姚中秋,等,译,北京:中国政法大学出版社,2006:19.

〔10〕卡多佐.法律的成长〔M〕.苏力,译,贵阳:贵州人民出版社,2003:58.

〔11〕储槐植.刑事一体化论要〔M〕.北京:北京大学出版社,2007:307.

〔12〕张丽卿.司法精神医学:刑事法学与精神医学之整合〔M〕.台湾:元照出版社,2004:181.

〔13〕邓正来.中国法学向何处去——建构“中国法律理想图景”时代的论纲〔M〕.北京:商务印书馆,2006:250.

〔14〕韦立乾,周龙,王曙.为解决执行难作出新尝试——沭阳法院与公安机关联动执行〔N〕.江苏经济报,2004-05-12(B04).

(责任编辑:叶光雄)

Reform of China’s Criminal Sanction System after the Abolition of the System of Reeducation through Labour

HE Qun1, YAO Yi-qi2, WU Zhi-hua3

(1.LawSchool,FuzhouUniversity,Fuzhou350116,China; 2.ThePeople’sCourtofChangtaiCounty,Zhangzhou363000,China; 3.ThePeople’sCourtofZhaoanCounty,Zhangzhou363000,China)

Key words:reeducation through labor system;protection of human rights; minor criminal cases; criminal sanctions; criminal diversion; modernization of the Rule of Law; judicial reform

Abstract:After the abolition of the system of reeducation through labor, China’s criminal sanctions system presents new features: fast increasing of minor criminal cases, theft cases accounting for over 50%, structural adjustment and transformation emerging in criminal sanctions system, secondary detention objects representing over 50%, and so on. Therefore, new challenges are met and reform is demanded to perfect legislation, further tighten criminal net, formulate judicial interpretations to reduce crime thresholds, ease tensions between soaring criminal cases and lacking of judicial resources, and so on. On this basis, a perfect quick-settlement system for minor criminal cases will be established.

收稿日期:2016-01-12

基金项目:福建省法学会2014年度法学研究重点课题“劳教制度废止后刑事法的应对方略研究”(FLS(2014)A06)

作者简介:何群(1984-),女,广西桂林人。讲师,博士,主要从事刑法学研究。E-mail:929929xiaotu@163.com。

中图分类号:DF87

文献标志码:A

文章编号:1009-4474(2016)02-0133-09