黄庭坚禅宗活法与元符变法

许永福(华东师范大学 艺术研究所,上海 200000)

黄庭坚禅宗活法与元符变法

许永福(华东师范大学 艺术研究所,上海 200000)

[摘 要]黄庭坚存世行草书的代表作,如《花气诗帖》、《寒山子庞居士诗卷》、《东坡寒食寺跋》、《僧润赠道者诗帖》、《香严十九颂卷》、《诸上座帖》、《观音赞》、《烧香颂》、《晦堂和尚开堂疏》等,都创作在元符年(1098)后,且与禅宗有直接的关系。黄庭坚转益各家禅学精华,在契嵩“三教融一”禅学观、马祖道一“触类皆道”说、怀海“心如木石”说的基础上,形成自己独特的禅宗活法,其内容包括“起死法”、“心动法”、“触类法”。黄庭坚援禅入书,不但提出了“夺胎换骨”、“禅家句中有眼”、“得江山之助”、“治心养气”等书学理论,而且克服了元符年前书法局束不扩充、笔意痴钝、生硬雕琢、心手不一之弊病,达平淡而山高水深之境,成功完成变法。南宋姜夔的“风神”说,元代赵孟頫的“因势转神”说,明代董其昌的“离合”说,清代康有为的“神理”说,皆脱胎于黄庭坚的禅宗活法。

[关键词]黄庭坚、禅宗活法、元符变法

黄庭坚存世行草书的代表作,如《经伏波神祠》、《赠张大同》、《松风阁》、《致齐君尺牍》、《花气熏人帖》、《诸上座帖》、《李白忆旧游诗卷》等,都创作在元符年后。而这些作品中近半与禅宗有关,如《花气诗帖》(元符元年)、《寒山子庞居士诗卷》(元符二年)、《东坡寒食寺跋》(元符三年)、《僧润赠道者诗帖》(元符三年)、《香严十九颂卷》(元符三年)、《诸上座帖》(元符三年)、《观音赞》(崇宁元年)、《烧香颂》(崇宁元年)、《晦堂和尚开堂疏》(崇宁元年)等,这使得研究黄庭坚禅宗思想和元符变法的关联成为可能,也让探索二者的内在关系成为必要。仔细比对黄庭坚元符前后作品,分析其元符年后的书病论,考证其思想变化及成因,可知其元符变法的幕后推手是禅宗活法。本文的任务是剖析黄庭坚禅宗活法的内涵,理清黄庭坚禅宗活法与其元符变法的关联,阐释黄庭坚禅宗活法与其元符变法的意义。

一、黄庭坚禅宗活法思想的形成及内涵

贞元(785—805)、元和(806—820)年,江西禅系获得蓬勃发展,马祖道一是其中的代表人物,曾收徒139人,成宗84人,于因缘具足之际,创立“丛林”、以安住僧众。倡导“触类皆似”、“随处任真”,创立“机锋”施教之法,除在语言上采用深沉、灵转、幽默、反诘的方式外,甚至还有世人难以理解的非逻辑语言相逼迫处,还惯以打、画地、竖拂、棒喝、拧鼻子、踏胸等多种作略。此外,他还结合日常生活中的场景,随时随地发挥,磨砖、木柴、石头皆具佛性。习禅之同时,出坡劳作,垦荒耕地,自食自种,修房建殿,寓禅修于劳作之中,劳作归来,共住禅堂,参禅打坐,集体修学。怀海发展了马祖道一的禅学思想,将其具体化,主张农禅,倡扬“劳动入禅”,在农耕劳作中参悟佛法。并在“随处任真”基础上提出“心如木石”,认为人不为五欲、八风、理、事所束缚困扰,放舍身心,令其自在,则会获得大自在。五代时期,文益(885—958)禅师创法眼宗,并著《宗门十规论》,对当时禅社的禅病分列十条,对臆断古今、徒张声势、鼓吻摇唇、诳惑信众的现象进行批评,认为禅语应“一字法门之要,有万端建化之方”[1]38,禅师应具法眼,识颇真假好坏。文益曾于临川崇寿院传法,求教者不减千计。北宋后,黄龙惠南(1002—1069)发扬了文益的禅学思想,摒弃了怀澄以“死句”教人,主张以“活句”说禅,以“三关”立宗说禅。契嵩(1007—1072)著《辅教编》,倡三教融合,以“心”为三教统一之本,提出“自信其心”、“正情性”、“孝在戒先”。

黄庭坚禅林交游主要在熙宁、元祐、绍圣、崇宁年间,一方面受契嵩当时三教融一禅学思潮的影响,主张三教互通互用,互补有无;另一方面,处于地缘因素,又受黄龙宗惠南活句思想灌溉,倡扬活法。同时,黄庭坚又接受了马祖道一“触类皆道”的禅学观,在怀海“心如木石”、“劳动入禅”的基础上,融合老庄,提出“心如槁木”、“身如死灰”的禅学观。在转益各家禅学精华后,形成自己独特的禅宗活法,具体有三:“起死法”、“心动法”、“触类法”。

一是起死法。黄龙惠南在江西洪州黄龙山设“黄龙三关”接引参学者“师室中常问僧‘出家所以,乡关来历’。复叩问‘人人尽有生缘,上座生缘在何处?’又复当机问答,正驰锋辩,却复伸手云:‘我手何似佛手?’又问诸方参请宗师所得,却复垂足云:‘我脚何似驴脚?’”[2]1108,“三关”即包括“初关”、“重关”、“生死牢关”,其中生死关最难突破,也最为关键,故惠南开句便询问:“上座生缘在何处?”。其曾自作颂答“生缘有路人皆委,水母何曾离得虾”、“我脚驴脚并行,步步踏着无生”。受黄龙禅影响,黄庭坚对“生死牢关”尤为用心,据《五灯会元》卷十七《太史黄庭坚居士》载:

谒云岩死心新禅师,随众入室。心见,张目问曰:“新长老死学士死,烧作两堆灰,向甚么处相见?”公无语。心约出曰:“晦堂处参得底,使未著在。”后左官黔南,道力愈胜。于无思念中顿明死心所问。[2]1138—1139

元祐八年二月,黄庭坚“遭母丧,哀毁过人,得疾几殆”[3]361,在《答何斯举》中云:“孤苦病羸,苟活未死,仅能食粥以奉”[3]250。绍圣元年五月,黄庭坚在云岩寺西堂度夏参禅,云岩寺是黄龙宗僧人的主要倡法场之一,在这里,黄庭坚得死心禅师的指点开示,引导其解脱生死,体验世间万事万物的平等一如之相,洞明人生烦恼与执碍虚幻名相的关系,在日常生活之中随处见自在本性,不为物碍。黄庭坚对死心的耳提面命铭记在心,直到黔南时期“顿明死心所问”。绍圣二年(1095,黄庭坚被贬黔中,“备尝山川险阻。因作前二叠……前一叠可和云:‘鬼门关外莫言远,’后一叠可云:‘鬼门关外莫惆怅,四海一家皆弟兄’”[3]218—219,在《书自书楞严经后》自叙道:“绍圣初得罪窜黔中,度巫峡鬼门关,或题关头曰:‘自此以往更不理会为在生日月’”[3]2291。元符三年,回归戎州后,知弟叔达途径荆州时不幸身亡,悲痛欲绝,提笔作《祭知命第文》:“自我君哭,头发尽白。英风豪气,窘此一棺。俯棺长号,殆无生意”[3]801(《文集》卷二十九),因历经劫难,黄庭坚对生死有彻骨的体会感悟,最终识破生死。

元符三年1100,黄庭坚在跋《诸上座帖》中云:“此是大丈夫出生死事,不可草草便会,拍盲小鬼子往往见便下口,如瞎驴吃草样。”[4]1436认为“生死牢关”不可能草草便会,需经体验生死、感悟生死、识别生死三道障碍,方可突破“生死牢关”,起死回生。如何识破生死?首先要忘却荣辱烦恼,悟得一切皆空的道理,方能境智一体,通融自在。在《李元中难禅阁铭》中,黄庭坚认为处生死险地,应于物无畏,须无功无味,“心得自在,哀悯众生。欲令成熟,捨第一禅乐而生欲界”,且“忧患不入乎杯中”[3]565(《文集》卷二十二《宋宗儒真赞》),不被荣辱忧患所困扰。若为荣辱忧患所窘,则犯禅病。黄庭坚尝作《写真自赞五首》曰:饮不过一瓢,食不过一箪,田夫亦不改其乐,而夫子不谓之能贤,何也……如鲁直者欲寡过而未能,以傲世则不敢;自江南乘一虛舟,又安知乘流之与遇坎者哉。”[3]559(《文集》卷二十二表达了自己淡泊名利、随遇而安的心志;

其次要打破执着,“诸上座为复只要弄唇嘴,为复别有所图,恐伊执著,且执著甚么,为复执著理,执著事,执著色,执著空,若是理,理且作么生执,若是事,事且作么生执,著色,著空亦然”[4]1436,执着是病,易为外在的“理”、“事”“色”、“空”、“理”所迷惑,陷入死法的泥潭不可自拔。五代宋初洞山守初禅师将禅语分为“死句”、“活句”两种,“语中有语,名为死句;语中无语,名为活句”。 黄龙派死心悟新禅师提出“参玄上士,参活句,莫参死句”的参禅方法,且云:“须参活句,直得万仞崖前,腾身扑不碎,始是活句。若不如是,尽是意根下纽捏将来,他时异日,涅檠堂内手脚忙乱。”(《黄龙死心悟新禅师语录》),死心是黄庭坚的方外好友,绍圣元年曾得其指点开示。黄庭坚直到元符年贬至黔南,也念念不忘其为天下第一慈悲,活法亦受其影响,认为:“放一捻一,犹著禅病。探丸起死,味药知性”,主张参活句,如解杜诗,黄庭坚批评世人解杜诗“喜穿凿者,弃其大旨,取其发兴”[3]437—438,“于所遇林泉、人物、草木、鱼虫,以为物物皆有所托,如世间商度隐语者”[3]438,都为参死句。

二是“心动法”。黄庭坚在《与分宁萧宰书》中论祖心、会心禅师,对二人禅心的修炼境界赞叹不已:“此二僧,衲僧之命脉,今江湖淮浙莫居二禅之右者……诚如所渝,形固可如槁木,心固可如死灰者也”[3]1761。受祖心、会心的黄龙禅宗影响, 黄庭坚提出“心寂”说:“境寂心闹,动静沉掉。心寂境喧,万物森然。心境双寂,语默作息。心是寂根”[3]1502,认为:“心寂为禅,心净为教”[3]2351。元祐六年辛未(1091),黄庭坚在写给潘子真的信中提出“学者四病”:

欲速成,患人不知,好与不已若者处,贤于俗人则可矣。此学者之深病也,斋心服形静而后求诸己,若无此四病者则善矣,若有似之愿留意也。[3]481—482

黄庭坚认为,欲速成,患人不知,好与不已若者处,贤于俗人则可矣,皆为学者之深病。学者染上此病,诗皆不足以致远,更无法追配古人。具体言之,则是:欲速成,患人不知,发之于诗,则急功近利,驱逐时贵;好与不已若者处,贤于俗人则可矣,发之于诗,则亦步亦趋,为法度所窘,百竿枝头,不能更进一步。治理此四病的关键在于“斋心服形静”,即“心寂”,要“守心如缚虎”[3]31,须“心如木石,行如冰雪”[3],不为名利所诱,不守荣辱困扰,最终达到“身如槁木,心如死灰”的无我之境。如何进入心寂的境界?

黄庭坚认为要炼心,“养心去尘缘,光明生虚室”[3]181治心的要诀在于“活心”,所谓“心生窍,混沌死”。义玄于“一念心”外提出要心活:“问:‘心不停不住时如何?’师云:‘是活物。’”[3]只有心活,才能心境交融:“愚人除境不忘心,智者忘心不除境。不知心境本如如,触目遇缘无障碍’[3]1109黄庭坚在《东坡居士墨戏赋》一文中提出:“心法无执”法:“夫惟天才逸群,心法无执。笔与心机,释冰为水。立之南荣,视其胸中,无有畦畛,八窗玲珑者也”[3]299胸无挂碍,八面玲珑,得逍遥自在,遇事随缘任化:“古之学道者,深探其本,以无诤三昧治之。所以万事随缘,是安乐法”[3]1376。

三是触类法。五代马祖道一的“随处任真”,怀海继而提出的“劳动入禅”,宋代契嵩的“三教情性的相融”,其本质上都是禅学圆融观的转化,黄庭坚将三家融合,发展为“触类法”。

黄庭坚认为,触类是道,众生万物皆有佛性,草木瓦石皆有佛性,如其在《戏赠惠南禅》中云:“师佛子禅心若苇林,此门无古亦无今。庭前柏树祖师意,竿上风幡仁者心。草木同沾甘露味,人天倾听海潮音。胡床默坐不须说,拨尽寒灰劫数深”[3]129,言苇林、柏树、风幡、草木、甘露、海潮、寒灰皆有生命,都富有禅心。在《赠清隐持正禅师》中云:“清隐开山有胜缘,南山松竹上参天。擗开华岳三峰手,参得浮山九带禅。水鸟风林成佛事,粥鱼斋鼓到江船。异时折脚铛安稳,更种平湖十顷莲。”南山松竹、华岳三峰、水鸟风林、平湖十顷莲皆成佛事,皆有禅道。所谓“离离春草,分明泄露天机;历历杜鹃,尽是普门境界”[3]131。由此,黄庭坚提出“物不齐”论,在解《庄子内篇论•齐物论》中云:

“庄周内书七篇,法度甚严。彼鲲鹏之大,鸠鴳之细,均为有累于物而不能逍遥,唯体道者乃能逍遥耳,故作《逍遥游》。物之不齐,物之情也。大块噫气,万窍殊声,吾是以见万物之情状。俗学者心窥劵外之有,企尚而思齐,道之不着论不明也,故作齐物论。”[3]508

此“物不齐”论,黄宝华认为,黄庭坚引用《孟子》中“物之不齐,物之情也”,意在“用‘指鹿为马’的手法,指儒家之道为庄子之道,而把本属于庄子的齐物论斥为非庄子的观点。他认为齐物不能逍遥,只有体道才能逍遥,这个道正是儒家之道”[6]75—76。事实上,黄庭坚的“物不齐”论正是吸收了禅家触类观,认为鵾鹏和鸠鷃皆执着和困惑于自己的大小而不能获得体道的逍遥,终其一身,为形所役。物之不齐为物之原貌,故应遵循造物之理。同时,又不能为物之不齐的外形所迷惑,应拨开五色迷雾,直指本质,方能体道,获得大自在。故其申扬“物不齐”论,斥责“企尚而思齐”的俗学。这种思想表现在他的诗文书法上,就是强烈批判学者为法度所窘、论书以翰林侍书为准、守近世师儒绳尺,追求创作上的“不齐”。元丰后,黄庭坚行楷学苏轼,在颜体的基础上结字变形;草书学周越,在怀素的基础上结字变形。

黄庭坚追求圆融无碍之境,意在打通书法与万物界限,离离春草、南山松竹、华岳三峰、水鸟风林、平湖十顷皆是书。在《戏答赵伯充劝莫学书及为席子泽解嘲》中云:“晚学长沙小三昧,幻出万物真成狂。龙蛇起陆雷破注,自喜奇观绕绳床”[3]104,认为怀素草书得万物逍遥之境,这正是黄庭坚草书终身以怀素为师的缘由。

二、黄庭坚禅学活法思想促成其元符变法

绍圣元年五月,黄庭坚于云岩寺中结夏参禅,到黄龙山访道友,并在山中彻悟人生,在《与无咎通判》云:“计夏末乃得透彻耳”[3]2281。元符年在官黔南,又自言:“道力愈胜,于无思念中顿明死心所问”[2]1138—1139,这种彻悟直接影响了他的书法创造和书法理论,提出了对后世影响深远的“夺胎换骨”、“禅家句中有眼”、“得江山之助”、“治心养气”,这些都是禅宗活法,其内涵有四:一是“夺胎换骨”,此得自禅宗活法的“生死观”,意在摆脱元符前书法为形、面死法困扰,获得法之意,最终意造,以求曲折求之皆合古人;二是“禅家句中有眼”,此亦得自禅宗活法的“生死观”,意在克服元符前书法笔意痴钝、生硬雕琢之弊病,获得鲜活笔意,为画满纸,以求义脉贯注;三是“得江山之助”,此亦得自禅宗活法的“触类观”,意在克服元符前书法不扩充之弊,于自然妙有得书之法,以求纵横有象,言外有意;四是“治心养气”,此得自禅宗活法的“任心观”,意在克服元符前心手不一之弊,以求心不知手、手不知心,终达到平淡而山高水深之境。落实到元符年后的书法创作,具体内容可略表如下:

一是“夺胎换骨”,黄庭坚在《题杨凝式书》中云:“俗书喜作兰亭面,欲换凡骨无金丹;谁知落地即命之,下笔却到乌丝栏”[3]756,此诗中提出的“换骨说”,得自禅宗活法的“生死观”。《五灯会元》卷一七《黄龙悟新禅师》有云:“师因正王言问:‘尝闻三缘和合而生,又闻即死即生,何故有夺胎而生者?某甚疑之’。师曰:‘复何疑也?王于言下领解’”[2]413,即死之人,如何生还,须夺胎而生。

“俗书”步趋兰亭,只得兰亭的面,皆成死法,落入程序化、末流化的境地,无法自立。对此,黄庭坚感叹:“今世学《兰亭》者多此也”[3]710。黄认为,《兰亭序》有三大优点:一是笔法精到,“《兰亭叙》草,王右军平生得意书也。反复观之,略无一字一笔不可人意”[3]710,所谓“略无一字一笔不可人意”[3]710,即指下笔心手相应,笔笔起、行、收交代清楚,且笔笔意脉连贯;二是下笔走锋效果骨肉相称、沉着痛快,结体结密而无间宽绰而有余,整体气息温润而雄浑;三是融铸篆籀、纵横有象。章法为画满纸,笔笔皆活、字字皆活、行行皆活、章章皆活,通篇元气淋漓;四是书品清逸潇洒、醇雅温润,“右军清真风流,气韵冠映一世,可想见也”[3]1582。唐至五代,书家未有不受《兰亭》灌溉影响的。黄庭坚认为:“王氏以来,惟颜鲁公、杨少师得《兰亭》用笔意”[3]1574,得《兰亭》神髓的数百年来只有颜真卿和杨凝式二人。首先,杨凝式书法笔笔造微入妙,盖“亲见逸少,又知得于手而应于心,乃轮扁不传之妙”[3]686,骨肉相称、沉着痛快,结字结密无间而宽绰有余,典型如《韭花帖》,疏朗有致、肌肤丰韵;其次,杨凝式不为二王法度所窘,于《兰亭》外广收博取,追溯先秦两汉篆籀,故其书得三代古气,温润而雄魄,如《神仙起居帖》;再次,杨凝式得《兰亭》章势。黄庭坚言杨凝式“下笔却到乌丝栏”[3]756,是指其书法得兰亭之笔势和体势。黄庭坚也以此评己书:“比来作字,时时仿佛鲁公笔势,然终不似子瞻暗合孙、吴耳”[3]773;最后,杨凝式得《兰亭》之逸气,黄庭坚在《跋东坡帖后》中云:“尝论右军父子翰墨中逸气破坏于欧、虞、褚、薛,及徐浩、沈传师几于扫地,惟颜尚书、杨少师尚得仿佛”[3]776欧、虞、褚、薛、徐、沈皆师范王羲之,然结体用笔皆成死相,为右军法度病其风神,未得其翰墨神韵,而颜、杨、苏虽面貌不似右军,却夺胎换骨,得其逸气风神。

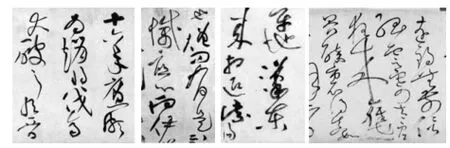

“夺胎换骨”亦成为黄庭坚书法元符变法的重要法门,从黄庭坚传世书法,其书法主要夺胎于苏轼、柳公权、颜真卿、怀素、王羲之。黄庭坚行楷书早年师法苏轼,典型如元祐四年所作行楷《致景道十七使君尺牍并诗册》书,此信中论苏轼“书法娟秀,虽用墨太丰,而韵有余,余今为天下第一”,推崇备至。该书用笔、结字也明显学东坡,稍显瘦硬,如“苏”、“宣”、“州”、“典”、“为”、“喜”等字(图1),但是,用笔不若苏书干净,绵里藏真,如“景”字和“一”字横画,“之”字捺画,皆随意曲折,笔到意不到,通篇“描”的意味甚浓。而反观元符三年(1100年)七月跋苏轼《黄州寒食寺诗》(图2),该书用笔顿挫有致,沉着痛快,章法大小错落,与苏轼原作可作等观,而面貌有与苏轼全然不同,既夺苏之胎,又换苏之骨。跋文“东坡此诗似太白,犹悲太白有未到处。此书似颜鲁公、杨凝式、李西台笔意,试使东坡复为之,未必及此。”[3]126此评移之论黄跋亦可,苏书中有的颜真卿之圆润雄浑、杨凝式章法的不齐而齐、李建中之沉着,黄书亦有。

图1 黄庭坚《致景道十七使君尺牍并诗册》图源(9)和苏轼《李白仙诗卷》图源(10)

图2 苏轼《黄州寒食诗二首》及黄庭坚跋 图源(10)

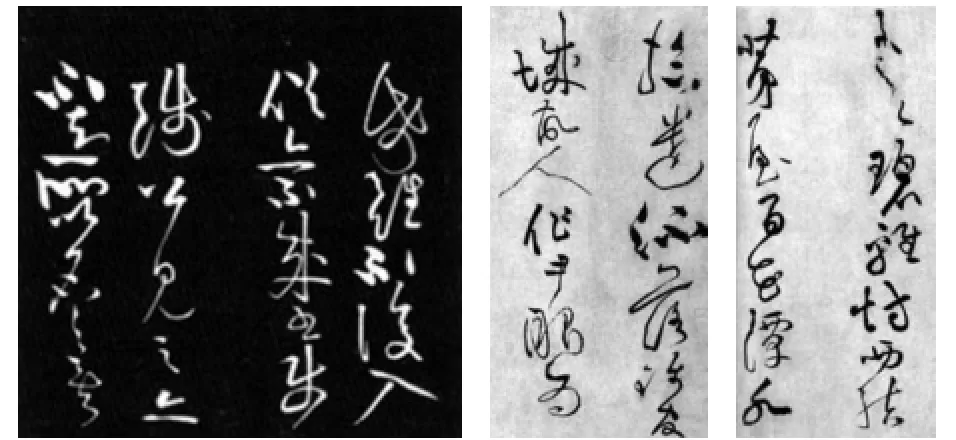

启功论黄庭坚《松风阁》:“仆尝习柳书,又习黄书,见其结字用笔,全无二致。用笔尽笔心之力,结字聚字心之势,此柳书之秘,亦黄书之秘也。黄书用笔结字,既全用柳公权,其中有微变者在,盖纵笔所极,不免伸延略过……此其取势过于柳书处,亦其控引不及柳书处也。”[4]134比较黄庭坚《赠张大同》、《经伏波神祠》、《松风阁》和柳公权《神策军碑》(图3),结字皆中宫紧缩,可知启功言黄庭坚结字脱胎于柳公权不虚,然论黄伸延略过则言过其实,黄庭坚用笔远胜柳公权,其用笔取法《瘗鹤铭》,又有金文篆书笔意,用笔逆顶后裹锋外家起伏提按,收笔处笔锋竖直,无往不收,极为耐看。而柳书线条刚劲而乏柔韧,用笔单一,字中无笔,转折生硬,结字精严而乏活波动态。故黄书外形类柳书,而较柳书结字更加活泼多变,此又不类柳书,夺胎换骨,点铁成金。

黄庭坚草书夺胎于怀素,其《墨蛇颂》云:“此书惊蛇入草,书成不知绝倒。自疑怀素前身,今生笔法更老”[3]1525,元符年后的草书作品,如《廉颇蔺相如传》、《诸上座帖》、《李白忆旧游诗》(图4),都有圆劲的玉著篆笔意、沉着痛快的笔势,结体皆取圆势,章法注意穿插、夸张对比,略有不同是黄庭坚章法为画满纸,较怀素更为精严,颇类杨凝式、王羲之整篇的不齐而齐。而崇宁四年所作《李白忆旧游诗》,气息更类张旭,用笔转折顿挫,有屋漏痕之妙,赵孟頫言黄庭坚草书得张旭圆动之势,盖指此。而其平淡潇散、不激不励的风度,又脱胎于王羲之《兰亭序》,所谓曲折求之皆合右军。

图3 黄庭坚《赠张大同》、《经伏波神祠》、《松风阁》图源(9)和柳公权《神策军碑》图源(10)

图4 黄庭坚的《廉颇蔺相如传》、《诸上座帖》、《李白忆旧游诗》图源(9)和怀素的《自叙帖》图源(10)

二是句中有眼,黄庭坚《自评元祐间字》云:“由今日观之,定国之言诚不谬。盖用笔不知擒纵,故字中无笔耳。字中有笔,如禅家句中有眼。非深解宗趣,岂易言哉!”[5]677,“禅家句中有眼”亦得自禅宗的生死观,圆悟克勤禅师在《碧岩录》卷三第二十五则《莲花峰拈柱杖》云:“不妨句中有眼,言外有意”,法眼文益处禅师在《宗门十规论》认为对答“须语带宗眼,机锋酬对,各不相辜”[1]37,句中有眼则有言外之意,韵味悠长,即成活句;句中无眼则语意迟钝凡庸,言语乏味,即成死句。禅家的“句中有眼”移植到书法中,黄庭坚称之为字中有笔。黄庭坚认为,元祐间书法字中无笔,即用笔不知擒纵,指笔意痴钝、意到笔不到的意思,具体而言有两个方面:一是用笔起、行、收的动作不能干净利落,以致线条很邋遢。二是用笔起、行、收的动作太快,笔锋起、收动作不能到位,笔锋不能准确走线条中间,结果下笔笔锋不能精准的扎在纸上。

考察元祐时的作品,如《老杜綄花溪图引诗卷》,用笔较《熙宁帖》稍显沉着,但仍有随意曲折的弊病,如“桃”字一竖,“前”字横画,转折交代不清,上一笔末笔和下一笔调锋模糊,笔力绵弱,意到笔不到,通篇都存在这种毛病,“描”的意味甚浓。元祐四年所作行楷《致景道十七使君尺牍并诗册》,此书明显用笔、结字学东坡,稍显瘦硬,用笔亦有《老杜》的毛病,如“景”字,字和“一”字横画,“之”字捺画,皆随意曲折,笔到意不到,通篇“描”的意味甚浓。王定国道其元祐书不工,实是恳切之言,并无鄙薄之意。为克服元祐时候的病弊,黄庭坚进行绍圣变法,在笔势上下苦功,从“描”变成“写”,恢复笔势,力求每一笔起、行、收动作交代清楚,且笔锋精准的完成动作,曲折笔画的顿挫动作一气呵成,干净利落;如《李白秋浦歌十五首並跋》(图五),卷后自跋作于绍圣三年(1096),是其笔势和章势下苦功的雏形。该帖用笔比《老杜綄花溪图引诗卷》干净利落,如“钱”、“不”、“所”字,结字也更加活泼,如“虽”、“俗”字,左右偏旁相互依靠,顾盼有情,不像《老杜綄花溪图引诗卷》(图5)松散。章法因章取势、依势布白,如“不知所以名之矣”,字大小错落有致,体势似奇反正,与右边“钱公见之亦”相互依傍,是“为画满纸”的实验之作。绍圣年间,黄庭坚《李白秋浦歌十五首並跋》章法的为画满纸,修正了元祐年笔意痴钝和章法雕琢的弊病。但该作又有不足之处,有些字痛快有余而沉着不足,如“使”、“公”、“见”等字,行笔轻快但不沉稳,此外,“纸虽不复入”一行,刻意追求崎侧的效果,但字间行距疏密不当。

对此,黄庭坚元符年进行了反思:“然山谷在黔中(1095—1096)时,字多随意曲折,意到笔不到。”[3]1630为克服此种弊病,除了加强点画中段笔势的连贯外,在转折调锋处亦更下苦功。如《寄贺兰銛诗卷》,“转逢”二字,转折较之《李白秋浦歌十五首並跋》中“钱穆”二字更加有力,章行体势的处理节奏感明显加强,字与字之间的处理更加老道,不会出现《李白秋浦歌十五首並跋》中随意牵引的弊病。将“晚仍分袂江边”、“更转蓬勿云居”和《李白秋浦歌十五首並跋》中“颇草书人多”、“好之唯钱穆”相比,明显更觉到黄庭坚在章法上的进步,其“为画满纸”的理论的实践更加成熟。

三是“得江山之助”,黄庭坚在《书自作草后》:“余寓居開元寺之怡偲堂(绍圣二年),坐見江山,每于此中作草,似得江山之助”[3]676,此得自禅宗活法的“触类观”,意在克服绍圣前书法不扩充之弊,于自然妙有得书之法,以求纵横有象,书外有意。元符年后,黄庭坚在笔势和章势上作进一步努力,并在自然造化中领略书法。戎州时期(1098年后),黄庭坚自言于“舟中观长年荡桨,群丁拨棹”[3]1630,悟到行笔须得笔势,有力地解决了黔州时期“字多随意曲折,意到笔不到”[3]1630的问题。如《寄贺兰铦诗卷》,“转逢”二字,转折较之《李白秋浦歌十五首并跋》中“钱穆”二字更加有力,章行体势的处理节奏感明显加强,字与字之间的处理更加老道,不会出现《李白秋浦歌十五首并跋》中随意牵引的弊病。 元符二年(1099),黄庭坚在笔势和体势上作进一步努力。在谈及“黔州时书李白《白头吟》”[3]680时,黄庭坚认为,其与元符间所书作品笔意“同中有异,异中有同”,并悟得“张长史折钗股,颜太师屋漏法,王右军锥画沙、印印泥,怀素飞鸟出林、惊蛇入草,索靖银钩虿尾:同是一笔,心不知手,手不知心法耳”“折钗股”、“屋漏法”、“锥画沙”、“印印泥”、“飞鸟出林”、“惊蛇入草”、“银钩虿尾”皆是晋唐名家“陶冶万物”的产物,其共同解决的都是笔势的问题。同年在《书草老杜诗后与黄斌老》中,黄庭坚言其悟得作草书当“如老病人扶杖,随意倾倒”[3]1406,进而解决体势的问题,《廉颇蔺相如列传》就是其写生的探索之作。《廉颇蔺相如列传》较之绍圣时所作《李白秋浦歌十五首并跋》,用笔、结体、章法,都有很大的提高。用笔明显干净利落,字字起、行、收都交代得非常清楚。以黄庭坚《廉颇蔺相如列传》帖中字为例,如诸、璧、城、秦字(图六),相同字无论用笔或快或慢,或浓或淡,无论点、横、圆转,每一笔和下一笔起、行、收都交代的清清楚楚,无一信笔,皆有古篆笔意,如折钗股、印印泥。再如下图六中势、顾、国、也字,结构或上下,或左右,或包围,或独体,形态不一,但一点、一画都无不交代清楚,用笔干净。转折处调锋有力,如上图七中“赵”字,“走”字最后一笔和“肖”字起笔,显示出极强的调锋能力,真是“用笔到毫发细处,亦如用全力赴之”[3]731,其他如“窃”字、“秦”字、“璧”字皆有古篆笔意,通篇结字欹侧而稳健,不作正局,虽“如老病人扶杖,随意倾倒”[3]687,然通篇和谐,正是其“为画整纸”理论的实验之作。元符三年(1100),黄庭坚在《书家弟幼安作草后》中自言,悟得作书当如“蚊纳聚散,譬如木人舞中节拍,人叹其工,舞罢则又萧然矣”[3]687,由此解决了章势的问题。《诸上座帖》无论横画还是竖画,形态皆如群丁荡桨拨棹,曲动荡漾,行笔却如锥画沙、屋漏痕,笔意流动,典型如上图八中“行”字竖画和“道”字勾画,比之《廉颇蔺相如列传》(图8)的“计”字竖画和“观”字勾画,明显更加老练沉着。同样是为画满纸,《诸上座帖》通篇如木人舞,随意颠倒而暗合节拍,极尽体势笔势之能事,通篇笔意鲜活而意脉流动,章势“为画满纸”而和谐自然,达到了“平淡而山高水深”的境界,堪为典范。

图5 《李白秋浦歌十五首並跋》和《老杜綄花溪图引诗卷》图源(9)

图6 《廉颇蔺相如列传》中诸、璧、城、秦字例 图源(9)

图7 《廉颇蔺相如列传》中势、顾、国、也、赵字例 图源(9)

图8 黄庭坚《诸上座帖》和《廉颇蔺相如列传》图源(9)

四是“治心养气”。黄庭坚在《道臻墨竹后与斌老》云:“元符三年三月戎州无等院,夫吴生之超其师,得之于心也,故无不妙。张长史之不治他技,用智不分也,故能入于神。夫心能不牵于外物,则其天守全,万物森然出于一镜,天守全,万物森然,出于一镜。岂待含墨吮笔,盘礴尔后为之哉!故余谓:‘臻欲得妙于笔,当妙于心。臻问心之妙,而余不能言,有师范道人出于成都六祖,臻可持此往问之。’”[3]416此得自禅宗活法的“任心观”,意在克服元符前心手不一之弊,以求心不知手、手不知心,终达到平淡而山高水深之境。如以禅议书,评王著、李建中、杨凝式三人书:“余尝论近世三家书云:‘王著如小僧缚律,李建中如讲僧参禅,杨凝式如散僧入圣。当以右军父子书为标准。’观予此言,乃知远近。”[3]720评杨凝式书法如“散僧入圣”,认为杨如散僧,达到心游万物之境。王著和李建中皆为法度所窘,未能心手合一。

在《跋与张载熙书卷后》云:“古人学书不尽临摹,张古人书于壁问,观之入神,则下笔时随人意。学字既成,且养于心中,无俗气然后可以作,示人为楷式。凡作字,须熟观魏晋人书,会之于心,自得古人笔法也。”[3]678学书临摹须养于心中、会之于心,默识心记,以古人之字韵涵养心志,发之于手,方无俗气。如学《兰亭序》,需“反复观之,略无一字一笔不可人意,摹写或失之肥瘦,亦自成研,要各存之以心会其妙处尔”[3]710,在《书赠福州陈继月》中又进一步提出学书需“神澄意定”:“东坡先生云:‘大字难于结密而无间,小字难于宽绰而有馀’,如《东方朔画像赞》、《乐毅 论》、《兰亭禊事诗叙》、先秦古器科斗文字。结密而无间,如焦山崩崖《瘗鹤铭》,永州磨崖《中兴颂》,李斯《峄山》刻秦始皇及二世皇帝沼。近世兼二美,如杨少师之正书、行、草,徐常侍之小篆。此虽难为俗学者言,要归毕竟如此。此虽难为俗学者言,要归毕竟如此。如人眩时五色无主,及其神澄意定,青黄皂白亦自粲然。学书时时临摹可得形似,大要多取古书细看,令入神,乃到妙处;唯用心不杂,乃是入神要路。”[3]677学书容易陷入外形而目眩无主,守绳墨令俭陋,只有识破书法之意,然后意造,才能“青黄皂白亦自粲然”。如学《东方朔画像赞》、《乐毅 论》、《兰亭禊事诗叙》、先秦古器科斗文字、《瘗鹤铭》、《中兴颂》、《峄山》,要知其“结密而无间”、“宽绰而有馀”的妙处。识度高超,知其所致由,又需只求心手合一。《书十棕心扇因因自评之》中云:

数十年来,士大夫作字尚华藻而笔、不实,以风樯阵马为痛快,以插花舞女为姿媚,殊不知古人用笔也。[3]1401

“心能转腕,手能转笔”,方能心手合一。唯心手合一,下笔才能沉着痛快。既可克服下笔“风樯阵马”所致浮华,又可克除“插花舞女”之绵弱。如宋绶书学二王,但学其姿媚,如插花舞女。又如批评米芾字势虽“风樯阵马”,但少顿挫波折之趣,犹“仲由未见孔子风气”。如元符二年,在《论黔州时字》中对魏晋唐代笔法进行总结,认为“张长史折钗股,颜太师屋漏法,王右军锥画沙、印印泥,怀素飞鸟出林、惊蛇入草,索靖银钩虿尾,同是一笔,心不知手,手不知心法耳”[3]680,索靖、王羲之、张旭、颜真卿用笔皆得沉着痛快之妙,都达到心手合一的境界。

黄庭坚自称: “书字虽工拙在人,要须年高手硬,心意闲淡,乃入微耳”[3]355,闲淡正是《李白忆旧游诗》的风格。比较《李白忆旧游诗》与《诸上座帖》的“此”、“还”、“若”、“声”、“不”、“得”、“感”,再比较《李白忆旧游诗》与《东坡寒食诗跋》的“此”、“一”、“太”、“东”字,线条明显更老辣,气息愈加烂漫天真。如《致齐君尺牍》(见 图9),此书作于崇宁四年(1105),用笔简洁明快,干净利落,如“老”字,切锋起笔,圆锋收笔,结字随意颠倒而稳健超迈。再如“笔妍时未能作书”七字,体势似奇反正而清晰通畅,与左右两行相互依靠,如担夫和公主争道,不齐而齐。通篇笔意鲜活而意脉流动,章势“为画满纸”而和谐自然,达到了“平淡而山高水深”的境界。

图9 《致齐君尺牍》图源(9)

三、黄庭坚禅学活法与元符变法对后世的影响

为救治唐书学和宋书学中的“死法”和“失法”,姜夔提出“风神说”:“字书全以风神超迈为主”[6]387,他认为用笔、结体、布局应由法及势,由静态死法变动态活法。“一时下笔,各有其势,因应尔也”[6]394,“所

贵乎浓纤间出,血脉相连,筋骨老健,风神洒落,姿态备具”[6]390;结字“率有多变,有起有应,如此起者,当如此应,备有义理”[6]386。布局“首尾相应,上下相接”[6]394。此“风神说”便出自黄庭坚的“句中有眼”:“余尝历观古之名书,无不点画振动,如见其挥运之时。山谷云:‘字中有笔,如禅句中有眼。’岂欺我哉![6]”“句中有眼”即为笔笔点画振动,唯点画振动,才可能笔笔血脉相连。唯血脉相连,作品方可风神洒落。元代赵孟頫标举越唐追晋,主张师法二王,于王羲之《兰亭序》下功最多,在临创过程中提出“因势生神”说:

学书在玩味古人法帖,悉知其用笔之意,乃以为有益。右军书《兰亭》,是以退笔因其势而用之,无不如志,兹其所以神也……黄太史亦云:‘世人但学兰亭面,欲换凡骨无金丹。’此意非学书者不知也。[7]80

《定武兰亭跋》写于元武宗至大三年(1309),赵孟頫五十七岁,此时赵无论书法还是诗歌创作,深婉雅丽的风格都趋于稳定,故此跋当属其晚年书法创作精论,所引黄庭坚“换骨”说,意在表明学《兰亭》要在得其势,“势”是破法的关键,“因其势而用之,无不如志,兹其所以神也”句表明势和神的关联,字得势而有神。赵孟頫评王羲之:“右军潇洒更清真,落笔奔腾思入神”[7]80,落笔奔腾即点画振动跳跃,故能因势转神,具潇洒清真之姿。故学兰亭亦因取其势,夺其神,夺胎换骨。观赵之书法,无论是小楷《汲黯传》,行书《归去来辞》,还是篆书《千字文》,草书《十二帖》,无不笔笔起行收动作交代清楚,入锋、起笔、收锋丝丝入扣,点画精道,行气贯通,真是“因其势而用之,无不如志,兹其所以神也”[7]219。

明代董其昌喜以禅论书,亦受黄庭坚影响。如论欧、虞、褚、薛、杨书学右军:“慧禅师论参禅云:‘譬如有人具百万资,吾皆籍没尽,更与索债。’此语殊类书家关捩子。米元章云:‘如撑急水滩船,用尽气力不离故处。’盖书家妙在能合,神在能离,所以离者,非欧、虞、褚、薛各家伎俩,直要脱去右军老子习气,所以难耳。哪吒拆骨还父,拆肉还母,若别无骨肉,说甚虚空粉碎,始露全身。晋唐以后,唯唐杨凝式解此窍耳,赵吴兴未梦见在。”[8]614此与黄庭坚的“俗书喜作兰亭面,欲换凡骨无金丹;谁知落地即命之,下笔却到乌丝栏”[3]756无异,又如论米芾书法:“米元章书沉着痛快,直夺晋人之神。少壮未能立家,一一规模古帖、及钱穆父呵其刻画太甚,当以势为主,乃大悟.脱尽本家笔,自出机轴,如禅家悟后,拆肉还母,拆骨还父,呵佛骂祖,面目非故”[8]619—629。此说亦脱胎于黄庭坚的“换骨说”。至清代,碑学代表康有为对黄庭坚推崇备至,誉其为宋代第一,所著《广艺舟双缉》引黄庭坚《题杨凝式书》全诗,论右军善学古人而变其面目,而杨凝式则学右军书变其面目,神理自得。

参考文献:

[1]大藏新纂卍续藏经[M].河北省佛教协会印行,2006(63).

[2](宋)普济五灯会元[M].苏渊雷,点校.北京:中华书局,1984.

[3](宋)黄庭坚.黄庭坚全集[G]. 刘琳,李勇先,王蓉贵,校点.四川:四川大学出版社 ,2001.

[4]启功.论书绝句[M].赵仁珪,校注.北京:,三联书店,2013.

[5](宋)吴曾.能改斋漫录[M].上海:上海古籍出版社,1979.

[6]华东师大古籍研究所,整理.历代书法论文选[M].上海:上海书画出版社,1979.

[7](元)赵孟頫.赵孟頫文集[M].任道斌,编校.上海:上海书画出版社,2010.

[8](明)董其昌.容台集[M].邵海清,点校.浙江:西泠印社出版社,2012.

[9]黄君.黄庭坚书法全集[G].江西:江西美术出版社,2012.

[10]卢辅圣,主编.中国碑帖名品[G].上海:上海书画出版社,2012.

(责任编辑:梁 田)

[中图分类号]J203

[文献标识码]A

[文章编号]1008-9675(2016)02-0066-07

收稿日期:2015-12-20

作者简介:许永福(1983- ),男,江西赣州人,华东师范大学艺术研究所博士后,上饶师范学院讲师,研究方向:书画鉴定、书法史研究。