叶茂台辽墓中《深山会棋图》的风格、意义及功能探析

——以景中人为中心①

刘乐乐(武汉大学 哲学学院,湖北 武汉 430072)

叶茂台辽墓中《深山会棋图》的风格、意义及功能探析

——以景中人为中心①

刘乐乐(武汉大学 哲学学院,湖北 武汉 430072)

[ 摘 要 ]辽宁法库叶茂台出土的《深山会棋图》一直被冠以“山水画”之名,但它作为一幅独一无二的冥画,所表达的不是山林隐逸之趣,而是民间的洞仙信仰。从整个墓葬来看,画作上的洞门恰可与石棺前档内部的半启门相呼应,将整个墓葬连成一个整体,象征墓主人即将跟随画中的主角进入仙境。而包裹在石棺、绢画之外的木制小帐的装饰亦带有明显的神仙思想,似乎说明在木制小帐这一私人空间中,墓主已然完成了生命的转化,成为祖先神,正在接受子孙的祭祀。

[ 关键词 ]《深山会棋图》;风格;意义;功能

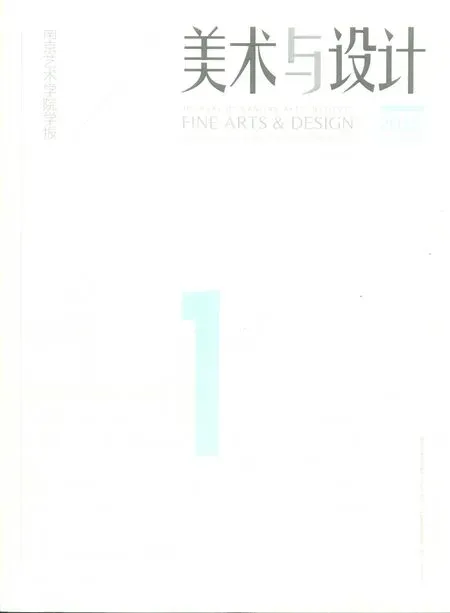

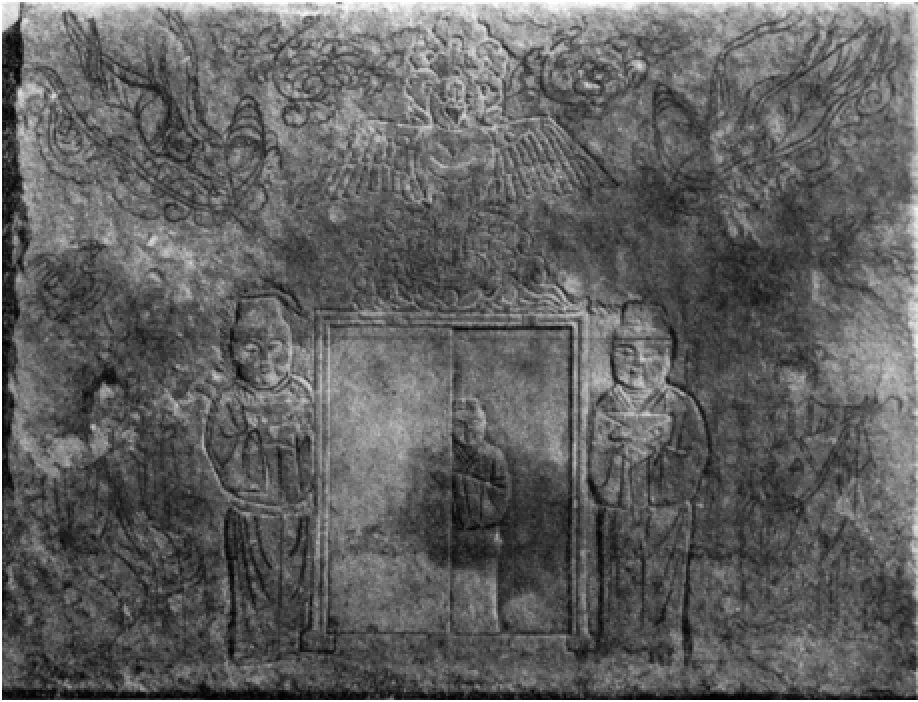

图1 叶茂台辽墓《深山会棋图》(辽宁省博物院藏)

1974年,位于辽宁法库叶茂台的一座辽代女性贵族墓葬中出土了两幅卷轴画。这两幅卷轴分别悬挂于木制棺床小帐内的东西两壁,其中挂于东壁的是一幅绢地青绿山水,出土时色彩鲜艳如新(图1)。[1]30画面远景处峭峰陡起;中景山崖间有松林楼阁,两位宽衣博带的“隐士”正于临崖的空地上对坐围棋,一名童仆在旁侍奉;近景处的山崖下方有一洞门,一位宽袍大袖、头戴高冠的“雅士”正策仗向其走去,两名童仆尾随其后,前者负酒葫,后者负琴囊。杨仁恺与李清泉都曾对这幅画进行解读,二人各有偏重且分歧甚大。杨仁恺意识到这幅卷轴画出土时位置的特殊性,但他更着力于山水卷轴画的年代与风格分析,并以崔泰之之诗“闻琴幽谷里,看弈古岩前”相比照,认为其表现的是汉族士大夫阶层的山林隐逸之趣,并将其命名为《深山会棋图》。[2]40-50李清泉则在墓葬的整体背景下对这幅画展开分析,研究的着力点亦由画作的主题——会棋——转入墓葬中的棋具,继而发现画中松树、群山、墓室环境及画中人物与墓主之间的潜藏关系。由此他认为,这幅画所表现的是一个不朽的神仙天界,寄托了墓主欲升仙不朽的愿望,而这幅画亦可被称为《仙山观棋图》。[3]378-379基于二人的研究成果,我们大体可以做出如下判断:首先,由于这幅画既无作者名款又无收藏印鉴,基本可以判定其既非死者友人所赠,也非死者生前的收藏品;而从其出土时的位置及悬挂方式来看,它极有可能是死者或其家属委托职业画家所作的冥画。其次,与汉唐墓葬及同时代辽墓出土的壁画不同,这幅冥画以山水卷轴为载体,可能暗示了新的丧葬礼俗的产生。因此可以说,这幅看似十分普通的山水卷轴由于它在墓葬中的特殊位置及悬挂方式而被赋予了非凡的象征意义。

高居翰在《中国绘画史三题》一文中将绘画问题分成三部分,第一部分是绘画本身,即它的物质存在,它的风格,以及简单意义上的题材。第二部分是广义的意义,这通常涉及绘画本身以外的东西。第三部分是绘画的功能——它是怎么创作的?在什么情况中制作的?它在当时的社会情境中起什么作用?[4]44就《深山会棋图》而言,峭崖、楼阁、松林、洞门及人物等题材是它的第一部分,即绘画本身;由构图所表现的

一、《深山会棋图》的风格

关于这幅画的风格和年代问题,杨仁恺认为,此作在建筑物画法上有李成仰画飞檐的特征,松林画法和董源、巨然的特点一致,崖石皴法与卫贤《高士图》相类似,因此,他判定此画的创作年代当在辽太宗会同三年至穆宗应历十八年(940—968年)。[5]32-33此时期正是山水画的成熟期。一般意义来说,山水画由山、水及人迹共同组成,其最初是作为地理的图解,有辨别城域、州县的功用。后来由于魏晋时期山林隐逸与山林赏会中的审美倾向,山水由比德转向畅神,山水画亦成为“澄怀观道”与“卧游”的资具。至郭熙的时代,山水画转述的是无法离世绝俗的文人士大夫的“林泉之志”,米芾等文人画家更是倾向于在创作者的内心寻找山水画的意义,认为牛马、人物皆可摹写,而山水必出于画家的内心学养,故“山水心匠自得处高”[6]11。因此,中国山水画所描写的不是眼前的自然景观,而是出于玄想的心会之境,其最终指向的不是视觉的真实,而是画家(尤其是文人画家)心境的暗示或赞助者的期许。所以中国山水画中的人迹并非可有可无,其位置安排与身份构思看似随意,却通常带有画家不寻常的考量,即意图引导观者进入山水(画家的心境)之中。至于中国人物画虽然讲究写貌传神,但与欧洲肖像画呈现出的细部刻画与心理暗示相比较,中国人物画并不注重脸部的深刻描绘,而是透过背景(通常为山水林木、器物等)赋予人物内在的生命。①中国人物画起源甚早,较早的文字记载如东周敬君画妻、西汉毛延寿画王嫱及西汉麒麟阁功臣像、唐代秦府十八学士及凌烟阁功臣像等。中国人物画大致有二种:其一为专门的人物肖像,作画者特重画中人物的神态、身段、衣饰等,如阎立本《历代帝王图》、宋太宗像及无准师范像等,此类多用于劝诫、缅怀;其二,自顾恺之将谢鲲之像布以石岩中以显其风骨之后,作画者常以山水林木为背景映衬人物的品性,此类多为寄情之用,盛于宋、元、明时期。但无论就哪一种中国人物画而言,都与西方肖像画中复杂精微的心理刻画大不相同。可以说,山水画中山水与人迹之间的张力转化成一种内心独白,宣示了画家寄寓在笔墨之中的独特思致。

早期存世的山水画,如《游春图》、《江帆楼阁图》、《明皇幸蜀图》中的山水已然占据了观者(品鉴者)的绝大部分视野,与题记相关的人物虽然描绘精谨,但似乎只是山水的组成部分。这与《洛神赋图》中“群峰之势,钿饰犀栉,或水不容泛,或人大于山。率皆附以树石,映带其他,列植之状,则若伸臂布指”[7]16的山水画风大不相同,并逐渐形成了一种山水画模式,即“丈山尺树,寸马豆人。远人无目,远树无枝,远山无石,远水无波。”[8]596这种新的山水画模式虽然简率,但其所强调的是“意在笔先”,即“胸中之竹”的养成。因此,画家虽然受制于时代风格、个人技法及赞助人的意愿,但他依旧可以通过其“意”呈现或暗示他的个人风格,这使得山水画通常带有明显的象征意义,为画家立言。

图2 王绂《山亭文会图》(台北故宫博物院藏)

图3 卫贤《高士图》(北京故宫博物院藏)

卫贤的《高士图》(图3)取材于梁鸿、孟光夫妇举案齐眉的故事,虽然带有早期劝诫人物画的儒家政治教化色彩,但画中雄逸的峰峦大大冲淡了这层色彩,以至于观者会对画家图绘这一画作的用心有所迟疑,即画家是着力于夫妻恩爱的寓意传达,还是刻意追求雄强的山水风格以暗示梁鸿的隐逸情怀?范宽《溪山行旅图》的布局安排更为巧妙且有趣。(图4)画中巨峰壁立,势伏雄强,山涧飞瀑直流而下,山脚巨石纵横,山水几乎占据了整个画面;山脚之下的不起眼处有一群驮队如丝如线,情态十分生动。很明显,范宽将这一场景与远处的崇山看得一样重要,并且将它们匹配得如此微妙。但范宽的安排似乎并未得到赞许,米芾评其为:“山顶好作密林,自此趋枯老;水际作突兀大石,自此趋劲硬。”[6]17郭若虚亦云:“峰峦浑厚,势壮雄强,抢笔俱均,人屋皆质者。”[9]12二人均赞范宽所画之山水,却无人提及山脚下那不起眼的驮队,难道范宽画出驮队的目的仅仅是为了与题记相符吗?从构图来看,《高士图》中的人物虽位于画面的中心,但四周的山水更引人侧目;《溪山行旅图》中的山水虽完全占据画面,但人物颇值玩味。这种将人物与山水同等精心经营的模式为后世普遍沿用,人物或被隐藏、或被凸显在山水之中,即使如倪云林与董其昌那些少有人迹的山水无一不带有人迹未远的暗示,这似乎预示着山水画中的人物并非仅仅是作为点景而存在,其或许比山水更能表达画家的精神欲求。①罗世平言:“人物缺席的山水画,人的主旨虽然变得隐晦和个人化,但丝毫没有减弱。无论是‘示空’的,还是‘排空’的,人物的缺席强化或改编了山水画的本体诉求,更接近山水画出轫时期时的原点。‘山水无人人在兹’是其注脚。”见雷子人:《人迹于山:明代山水画境中的人物、结构与旨趣》序,北京:北京大学出版社2010年版。

图4 范宽《溪山行旅图》(台北故宫博物院藏)

《深山会棋图》晚于《高士图》而早于《溪山行旅图》,风格处于二者之间,却又有独特之处。卫贤的《高士图》与范宽的《溪山行旅图》采用高远式构图,营造出“岸石犖确溪涧阔,知有人家入无路”[10]203的幽闭式空间结构,山体的立式虽给人一种高不可攀的感觉,但山脚蜿蜒至画外的小径与山径上的游人,将观者的视线由山下引向山顶,尽管其中并无登山之路可寻。《深山会棋图》虽然是幽闭式构图:山崖陡峭,难于登临,临近山顶处有庭院建筑群;但是断崖之下却有一洞门半掩,很明显,洞门是进入山中的唯一通道。有趣的是,洞门外又似无路,只有一汪水泽,仿佛有意阻隔好事者的探访,而洞门又确实是向那仿佛从天而降的策杖者与其童仆敞开。与明代文人画家王绂的一幅《山亭文会图》(图2)相比较,我们或许更能明白《深山会棋图》的作者,更确切地说是赞助者的用意。《山亭文会图》中有三组人物:草亭中三人围坐一处展卷纵论,其余二人俯身观泉;右下角的山路上有两位文人相迎并款款而行,童子抱琴随侍在侧;溪面上还有一雅士乘舟濯足赴会而来。这些人物或已在草亭之中,或正欲赶往草亭,这说明人物的活动中心是位于山涧处的草亭,而非深山中的庭院楼阁,人物到达聚会地点的交通方式也是多样的。《深山会棋图》远景处的楼阁明显是画中人物的目的地,但近景处的山洞是他到达目的地的唯一路径,因此,我们可以看出,《深山会棋图》的作者强调了洞天的隐喻以及景中人的目的指向,这也正是其作为冥画所显现的意义与功能。

图5 五代王处直墓前室北壁壁画(采自河北省文物研究所、保定文物管理处:《五代王处直墓》,文物出版社1998年版,彩版十三、十四)

二、《深山会棋图》的意义与功能

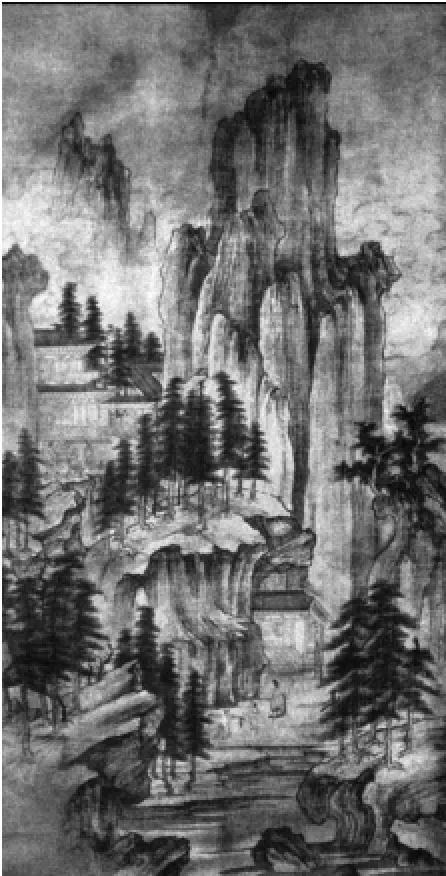

我们可以从一幅早期的存世山水画——五代义武军节度使王处直墓中的仿屏风画来继续本文的讨论。该墓为双室墓,前、后室由一面绘有山水的墙壁隔开(图5)。[11]10值得注意的是,该山水壁画上施有较宽的棕色边缘,暗示出这幅壁画是作为屏风画而存在的。画面虽不完整,但仍可见其一水两岸式的构图模式,两岸山石嶙峋、树木槎枒,中间的溪流将观者视线引向宽阔的湖面及远处的小州。这具屏风的位置十分特别,它作为屏障将前后室隔开,而人却无法绕过屏风直达内室。因此,如同陶渊明《桃花源记》中渔人通过山石裂缝间的狭窄通道进入田园诗画般的世界一样,此处的山水屏风上的山石通道似乎可以将墓主带到隐秘的永恒乐土。[12]366《深山会棋图》中远处的山峰、松林,中景处的楼阁与围棋的高人以及近景处的洞府与即将进入洞府的策杖者,所有这些题材都暗示了与王处直墓中屏风画相类似的寓意,即洞外天或洞天福地。①高居翰在《中国绘画史三题》中指出《深山会棋图》再现了某位道士的居处或道家仙境,是一个“洞外天”主题的例子。他又结合《程氏墨苑》中题为“仙居台阁”的绘画,进一步证明二者母题及构图的相似。李清泉在《墓葬中的会棋图——以辽墓中的〈三教会棋图〉和〈深山会棋图〉为例》一文中亦认为此画作所表达的是自魏晋南北朝以来的洞仙信仰,并对其为何出现在辽代墓葬艺术中提供依据。具体参见范景中、高昕丹编选:《风格与观念:高居翰中国绘画史文集》,第47—48页。中山大学艺术学研究中心:《艺术史研究》(第五辑),第372-379页。可见,王处直墓中的山水屏风与《深山会棋图》不是作为表达隐逸情怀的山水画而存在,二者无不因其所处的原初背景——作为死者永恒的理想家园的墓室——显得极为特殊。这两幅画,其一是封闭的山水屏风,其二是即将消失在洞门的人物。一个无人物在场,以墓志暗示死者的在场,一个则直接以画中人物来暗示死者的出场,但其所指向的是一个共同的场所,即如同桃花源的理想之地。如此,洞天与墓葬通过想象相互联系:墓门是生与死的分隔,墓内是死者永恒的理想家园;画中洞门是通向不朽世界的神奇入口,洞内的天地则是一个超越时空的仙境。二者虽然都位于此岸世界,却都在想象中从属于彼岸世界的特殊时空秩序。[13]61

洞外天或洞天福地的传说自魏晋以来开始在民间产生广泛的影响,并逐渐形成了洞府仙真说。洞仙游于名山的原始形态应该是秦汉时期的仙山说。中国的仙山传说有两大系统:一为由神、巫、昆仑(地下之都)及黄河之源组成的西方系;一为由仙人、方士、蓬莱(海上仙山)及归墟所组成的东方系。两汉之际,仙山说发生了转变:其一,仙境所在逐渐由昆仑山与蓬莱三神山扩展为各地名山大川,其二,求仙者的身份逐渐由帝王、方士转变为有志学道的平民及道士。[14]8汉晋之际又出现了三品仙说,即天仙、地仙与尸解仙。依葛洪所言,天仙居住于天上宫廷,地仙栖集昆仑或游于名山,尸解仙则居洞天福地。由于地仙与尸解仙的洞府仍在人间且少受天界管治,他们又常常被称为隐逸仙人。魏晋时期关于隐逸仙人的神话广泛流传,且有着极为相似的故事模式:出发(误入)—历程(奇遇)—回归(家园),其中又暗示了主角再次进入仙境或不得再入的结局。[15]451

虞喜(281年-356年)在《志林》中载:“信安山石室,王质入其室,见二童自方对棋,看之。局未终,视其所执伐薪柯,已烂朽。遽归,乡里已非矣。”

任昉(460年-508年)《述异记》载:“信安郡石室山,晋时王质伐木室,见童子数人,棋而歌,质因听之。童子以一物与质,如枣核,质含之,不觉饿。俄顷,童子谓曰:‘何不去!’质起视,斧柯尽烂。既归,无复时人。”

图6 四川汉代新津崖墓石函上的仙人六博图拓本 采自高文主编:《中国汉画像石全集:四川汉画像石》),第171页

图7 金代仙人对弈故事镜 采自陈卓然:《廊坊市出土的汉唐至辽金时期铜镜》,《文物世界》2002年第2期

虞喜与任昉叙述的是同一故事的不同版本,故事发生在山中,主题为观棋。观棋者为普通百姓,其中既凸显了仙境与人间时间迥异的荒谬感,也更增添了凡人对于仙的企慕。这两个版本的唯一不同是,第二个故事中增加了食枣的母题,这就为王质再次进入洞中成为洞仙提供了可能。这类观棋题材可以追溯到汉代画像石、铜镜中常见的仙人六博图(图6):两名带翼的仙人相对而坐,中置一案,旁有六箸,一人做投掷状,榜题为“仙人六传(博)”。魏晋以后,这类题材中的带翼仙人逐渐转变为童子或者老翁并且添加了观棋之人。出土于河北廊坊人民公园一座元代墓葬中的金代圆形铜镜就饰有观棋图(图7):正中有两名饮茶对饮的老翁,右侧修竹之下二童子侍立,左侧古松之下一人倚担观棋,这一场景外围的祥云、仙鹤饱含仙境的隐喻。[16]66-67很明显,这一题材来自王质观棋的神话传说。据李清泉所言,早在唐代铜镜之上已经出现此类母题,金代更是十分流行,甚至在明清时期此类题材依旧不衰。[3]377但相较于此类的观棋图,《深山会棋图》中的母题虽然极有可能取材于此类洞仙传说,但明显偏离了这一母题的惯有模式,其突出的并不是二人对弈、一人观弈的场景描绘,而是将重点放在山的形象与画中主角的行为之上,更确切地说是人物当下的动作与情态(进入仙境的过程)[3]378。但我们是否可以认为图中的主角就是墓主人或墓主人的象征?

如果对墓葬中墓主的肖像进行检视,我们就会发现这幅画的巧妙之处。对于长沙陈家大山战国楚墓与子弹库战国楚墓中出土的两幅帛画中的侧面人像,研究者已经达成共识,认为它们是墓主的肖像。长沙马王堆1号墓与3号墓中出土帛画中的墓主画像及西汉洛阳卜先秋墓中男女墓主御龙凤拜见西王母的形象都继承了战国以来的传统,采用的是非对称的叙事性构图,主要人物被描绘成全侧面或四分之三侧面,而且总是处于运动状态。换言之,图中的人物都是相关联的,他们的姿态具有动势,并且表现了彼此之间的呼应关系。这类图像是自足的和向内的,其内容的表现仅仅依赖于画面内的图像,观看这种情节型图像的人只是一个观者,而非参与者,这就断绝画与画外世界关系的建立,使画作本身充满内在的凝聚力。除此之外,另一种墓主像有如宗教中的神像,位于画面中心并且直视画外。这种构图产生了一种开放式的效果,即画像本身不是封闭的,画中人不仅仅存在于图画的内部世界,图像的意义也不但在于其自身,还依赖于画外观者的存在。所不同的是,宗教神像以一个假设的画外观者或膜拜者为前提,以神像与这个观者或膜拜者的直接交流为目的,而墓葬中正面的墓主画像只是一个威严的在场。①对于叙事性构图与偶像型构图的论述详见[美]巫鸿:《武梁祠:中国古代画像艺术的思想性》,北京:生活·读书·新知三联书店2006年版,第149-150页。此外,高居翰在审视晚明人物画与肖像画时提出,唐宋时期大多数的人物画家都审慎的避免使画中人物的眼神直接与观者相接,直到晚明,画中人物的目光投向画外观者,“好似受到某种需求所趋使,而必须重申他们个人的存在价值,并隐约表白其存在的困境”。其实这种正面人物像自汉代起多见于墓葬之中,或为神祇像,或为墓主像,具有宗教信仰意义。高居翰:《气势撼人:17世纪中国绘画中的自然与风格》,上海:上海书画出版社2003年版,第74-82页。关于人物画像的规矩,明人周履靖在《天形道貌》中言:

其画面像,更有分数,——九分、八分、七分、六分、五分、四分、三分、二分、一分之法。背像正像则七分六分四分乃为时常之用者。其背像用之亦少,惟画神佛,欲其威仪庄严尊重矜敬之理,故多用正像,盖取其端严之意故也。画山水人物,若浑然用其正像,则板刻而近俗态,恐未尽善。[17]496

可见,传世画作中的人物面像有背像到十分像(正像)十一种不同角度的描写,其中正面像多用于神佛画像,以显其端严;山水画中的人物多采取叙事性构图方式,而且画家有意避免画中人物的眼神直接与观者相接,多采用七分、六分及四分像。如王绂的《山亭文会图》中山涧的草亭中的五个文人、山路上有两位文人与对岸溪面乘舟的雅士或围坐一处展卷纵论、或俯身观泉、或款款而行、或乘舟濯足赴会。在这幅画中,人与景互融于一自足的空间,画中人全然陶醉在自己所关注的事情上,并未觉察画外投注的视线或邀请观者投入其所关注之事。而《深山会棋图》中人与景、人与人之间的自足空间关系被打破了,画中的主角几乎以背影面对观者,而其中一名顽童又似乎意识到来自画外的目光,扭头与观者的目光直接接触。

图8 棺床小帐复原图(采自辽宁省博物馆、辽宁铁岭地区文物组发掘小组:《法库叶茂台辽墓记略》,《文物》1975第12期

因此,《深山会棋图》可以看做是叙事性构图与神像式构图的结合,画中的主人公起到的是引导作用,他可能早已发现第三者的在场,只是未有动作,而小童的回视则直接暗示了第三者的存在。由于这幅画是悬挂于棺床小帐的内壁之上,这幅画的观者只能是墓主本人,因而画作所暗示的第三者即是墓主。如上所论,整个画作所象征的是洞天仙境,而画中人物的神态、动作使得画外(墓主)与画内(小童)的交流得以可能,暗示了墓主即将随画中人离去而进入永恒的仙境。

三、余论

叶茂台辽墓并不是唯一一座随葬卷轴画的墓葬,山东邹县明初鲁荒王朱檀墓中就出土了四幅宋元画卷。所不同的是,朱檀墓中的四幅画卷是墓主的随葬品,而叶茂台辽墓出土的山水画与花鸟画并不是将画卷原封随葬,而是展开悬挂于墓内,其所悬挂的位置与室内无异。这就意味着,我们必须从墓葬整体对这幅画作进一步检视。

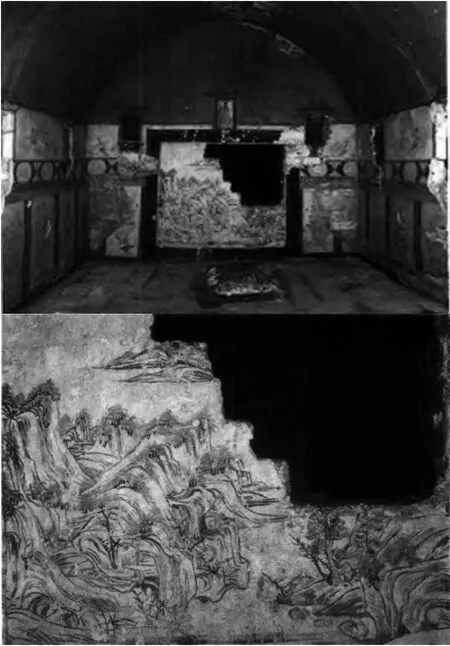

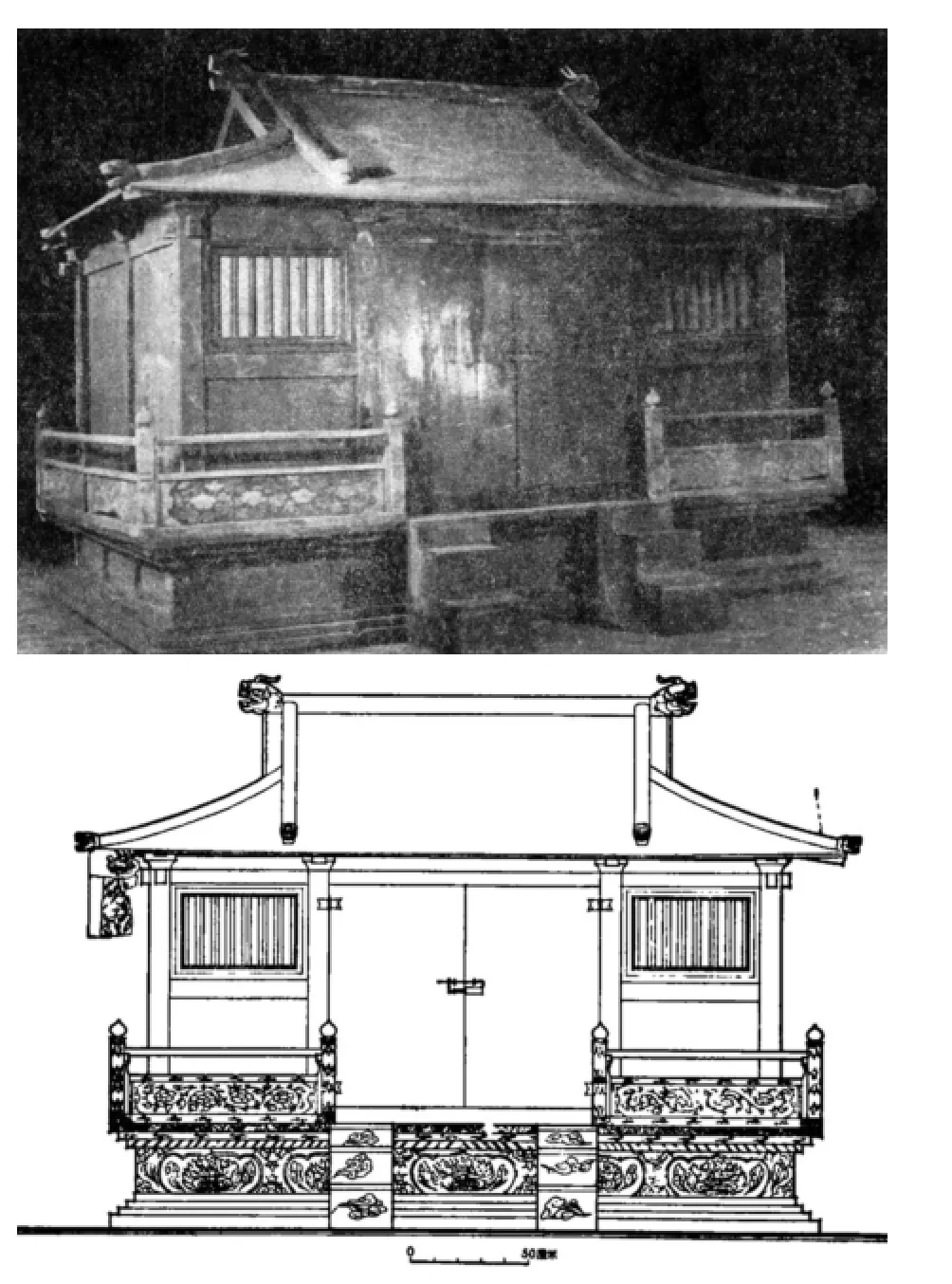

叶茂台辽墓由主室、前室及两个耳室构成,其中主室后部安置一木架结构“小帐”式的棺室,棺室内东西横置一具宽大的石棺(图8)。曹汛认为,“小帐”所仿造的是贵族祠堂、宅第等一般建筑,而非宫殿或佛寺,但是他承认帐座上的彩绘装饰与奉国寺、华严寺、佛宫寺木塔等现存辽代佛教建筑上的彩绘装饰一致。[18]49、52《宋史》载:“(宋宣祖安陵)进玄宫有铁帐覆梓宫。”[19]2848“玄宫”指的是皇帝的陵墓,“梓宫”是皇帝的棺,可见宋宣祖安陵中设帐的位置和方式与叶茂台辽墓中棺床小帐相仿佛。因此,我们似乎可以将此“小帐”视为以汉族祠堂为蓝本、吸收佛教建筑元素的木构覆尸仪物。对于小帐的功用,曹汛将其视为殡攒用帐,他举《宋会要辑稿》中关于殡攒的讨论:“依丧记,王后之殡,俱棺以龙輴,攒木题凑以象椁,上四注如屋以覆盖,尽涂之。所合埋重,若不欲入土,即至时焚之。”[18]57叶茂台辽墓中的“小帐”帐身前后刷色两次,帷幔甚为旧蔽,均可证明其曾经作为死者的暂时居室而存在,死者正式入土后一同葬入墓中。值得注意的是,木制小帐前有一张石供桌,桌上有十余件瓷碗罐与漆缽等,碗罐内盛有桃李余核及含有松子的松果等供品。主室的东南、西南两角置有木桌椅各一张,桌上有漆勺、碗、玻璃方盘及玛瑙杯等,桌下瓷壶中原封注有红色液体,椅上有双陆一副,其中两粒角质骰子已朽,博盘上有一件漆盆。[1]26-27就整个后室的布置来看,与朱熹《家礼》中所记载的丧礼虞祭中的布置类似:“凡丧礼皆放此。酒瓶并架一于灵座东南;置卓子于其东,设注子及盘盏于其上;火炉、汤瓶于灵座西南。”[20]923进一步言,如果将木制棺室、石棺以及绢画视为一体,那么这个后室所营造的是一个祭祀空间,小帐则作为灵位象征死者的在场。

“小帐”内石棺的四壁分别刻有青龙、白虎、朱雀、玄武四方神像,并缀以火焰状的云形纹。值得注意的是石棺前档里面雕有图案,中间系一妇人作启门状,两旁有立侍,旁又有执笛、拍板、排箫、琵琶的乐工四人及两个小孩。门上立有朱雀,旁有两名飞天(图9)。[1]28“半启门”是中国古代绘画和雕刻中常见的画面,常出现于汉代墓室、墓祠和石阙画像中,唐辽宋金元时期再度盛行,既见于墓葬,又见于石窟、石塔、铜镜、瓷枕、玉器及卷轴画等载体。①半启门图的由来虽然可以上溯至汉代,但并不能说明汉代的半启门图与唐代以后的启门图有必然的传承关系。但大多数学者都认同门后的“空间”是死者生前梦寐以求的永恒乐土。叶茂台辽墓中“半启门”的独特之处在于其被雕刻于石棺的内表,这与四川芦山东汉王晖墓石棺前档半启门图(图10)形成对比。它们的共同点是图像题材相似,都是由一个半开启的门和一位半掩于门后的妇人所组成;不同之处在于它们所处的位置,王晖墓中的半启门图位于石棺前档的外表,而叶茂台墓的半启门图则位于石棺前档的内表,而且这两幅图中的妇人形象有所不同,东汉墓中是带翼的仙人,而辽墓中的则类似于普通的妇人。由此,我们可以设想,王晖墓中的启门图假设了一位观者的存在,但这位观者并不必然是墓主本人;而叶茂台墓中的启门图却更加隐秘,它只对墓主本人敞开。

图9 叶茂台辽墓石棺前档半启门图 采自辽宁省博物馆、辽宁铁岭地区文物组发掘小组:《法库叶茂台辽墓记略》,《文物》1975第12期

图10 四川芦山东汉王晖墓石棺前档半启门图 采自采自高文主编:《中国汉画像石全集:四川汉画像石》,第11页

因此,叶茂台辽墓石棺前档内表中半启门的妇人(墓主)虽然处于藏与露之间,但我们可以大胆地将妇人(墓主)的动作理解为她将要关闭这扇门,跟随《深山会棋图》中的主人公一起进入那个永恒的乐土。②邓小南在《从考古发掘材料看唐宋时期女性在门户内外的活动——以唐代吐鲁番、宋代白沙墓葬的发掘资料为例》一文中说,“所谓‘妇人启门’形像,其‘启’与‘闭’,事实上无从绝对区分。从墓室格局来看,她们所开启的,显然不是通向外部世界之门,她们相对于内门‘走出’,实际上是相对于墓室的‘进入’。”见李小江等:《历史、史学与性别》,南京:江苏人民出版社2002年版,第124页,注释②。这一猜想可以通过墓主、半启门图与绢画的位置朝向得到进一步的证明。墓中石棺是东西方向,墓主的头部朝向东方,而启门图雕刻于石棺头挡(东向)的内侧,恰与墓主人的头部相连。与此同时,《深山会棋图》亦是悬于木制棺室内的东壁之上,如此画中半掩的洞门所对应的正是石棺内侧妇人启门的形象,这就形成了一种张力,将整个墓葬联结成一个整体,象征着墓主人即将进入仙境。在这座墓中,“门”似乎包含特殊意味,整座墓葬共有四道门,即墓门、木制棺床小帐的门、石棺前档内表的半启门与画作中的洞门,它们无一不暗示墓主生命的转化。墓门是生与死的分界,也意味着墓主由死到生的转变,石棺内表的半启门象征着墓主在其理想家园中的永生,而画作中的洞门则意味着墓主的灵魂由此通道转化而去往仙境。正是因为有画中洞门与石棺半启门的存在,墓主似乎可以在仙境与理想家园之间自由穿梭。

通过以上对叶茂台辽墓中《深山会棋图》的风格、意义与功能的分析,尤其是对画中人物存在意义的重新解读,可知这幅画作所表达的并不是画家本人的隐逸情怀,而是赞助者在其死后到达仙界的希冀。但是我们并不能下如此的断言,即画作中的主角——即将消失在洞口的策杖者是墓主本人的象征。通过对这幅画作中心人物的分析,可以发现,这幅画具有开放性特征,极欲与观者建立某种关系。这一观者必然是墓主本人,即石棺前档内表所雕刻的正欲启门(关门)的妇人,这正与画作本身洞外天的象征意义相符合,同时也寄寓了墓主尸解成仙的愿望。而包裹在石棺、绢画之外的木制小帐,其帐身全部、帐头除兽头外均刷茶褐色,帐座全部彩绘,红地上间有绿色为主的花纹,须弥座上的纹样为动植物、云气和火焰等,带有明显的神仙思想。这似乎说明在木制小帐这一私人空间中,墓主已然完成了生命的转化,成为祖先神且正在接受子孙的祭祀。

《深山会棋图》以山水画为载体的新型仙境意象产生的背景虽然是当时道教洞府仙真说,但这种新型仙境意象与山水画自身的品格并不脱节。宗炳以“质有而趣灵”、“以形媚道”[21]583论山水,认为山水之灵与道相通,而山水画作为山水的意象性表达,其所象并非是山水的形质,而是蕴藏在山水形质中的灵。因此山水画以山水之虚象突破山水之实象,穷极造化,成为道的意象式表达或体道之人心境的暗示。仙的古字有两个,分别为僊与仚,许慎的释义分别是“长生僊(迁)去”与“人在山上皃”[22]406-407。从此释义来看,仙表达的是长生之人(得道之人)迁入深山,与尘世相隔。由此可见,山(昆仑山、海上三神山)至少在秦汉时代就已经是仙境的意象之一,只不过那时的仙境侧重描绘仙山之上的神异之物(不死之物)和神异之人(不死之人)。山水画,尤其是隐逸山水画在其所象上(山水形质中的灵)与仙境有着天然的相通,而且隐逸遁世的意涵亦可包含在求仙之中,故而其自然地进入墓葬,成为仙境的象征。诚如高居翰所言:“绘画,正如人类的其它表达方式,在很大程度上是通过惯例和画面中主题及风格所带给人的联想来传达其中意义的。艺术家在选择某个主题或某种风格时,通常都是对他所处社会的某些要求的回应。”[4]41对于《深山会棋图》的作者而言,其目的是为赞助者绘制表达升仙意愿的冥画,但在选择作画的风格时并不是直接描绘仙境或直接取材历史上的升仙故事,而是将当时流行的洞外天的信仰与山水画风格结合以来,更为婉转地表达了赞助者对于死亡的理解及死后世界的期望。

参考文献:

[1]辽宁省博物馆、辽宁铁岭地区文物组发掘小组.法库叶茂台辽墓记略[J].文物,1975(12).

[2]杨仁恺.杨仁恺书画鉴定集[M].郑州:河南美术出版社,1998.

[3]李清泉.墓葬中的会棋图——以辽墓中的〈三教会棋图〉和〈深山会棋图〉为例[G]∥中山大学艺术学研究中心.艺术史研究(第五辑).广州:中山大学出版社,2003.

[4]高居翰.中国绘画史三题[G]∥范景中、高昕丹编选.风格与观念:高居翰中国绘画史文集.杭州:中国美术学院出版社,2011.

[5]杨仁恺.叶茂台辽墓出土古画的时代及其它[J].文物,1975(12). [6][宋]米芾.画史[G]∥黄宾虹、邓实.美术丛书(二集九辑).杭州:浙江人民美术出版社,2013.

[7][晋]顾恺之.历代名画记卷第一·论画山水树石[G]∥于安澜.画史丛书(第一册).上海:上海人民美术出版社,1982.

[8][唐]王维.山水论[G]∥俞剑华.中国画论类编,北京:人民美术出版社,1986.

[9][宋]郭若虚.图画见闻志卷第一·序论·轮三家山水[G]∥于安澜.画史丛书(第一册).上海:上海人民美术出版社,1982.

[10][元]鲜于枢.题董北苑山水[G]∥[清]顾嗣立.元诗选(二集).北京:中华书局,1987.

[11]河北省文物研究所、保定文物管理处.五代王处直墓[M].北京:文物出版社,1998.

[12][英]杰卡西·罗森.中国山水画的起源——来自考古资料的证明[G]∥杰卡西·罗森.祖先与永恒——杰卡西·罗森中国考古艺术文集.北京:生活·读书·新知三联书店,2011.

[13][美]巫鸿.黄泉下的美术:宏观中国古代墓葬[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2011.

[14]李丰楙.神仙三品说的原始及其演变[G]∥李丰楙.仙境与游历:神仙世界的想象.北京:中华书局,2010.

[15]李丰楙.六朝仙境传说与道教之关系[G]∥李丰楙.仙境与游历:神仙世界的想象.北京:中华书局,2010.

[16]陈卓然.廊坊市出土的汉唐至辽金时期铜镜[J].文物世界,2002(2).

[17][明]周履靖.天行道貌画人物论[G]∥俞剑华.中国画论类编,北京:人民美术出版社,1986.

[18]曹汛.叶茂台辽墓中的棺床小帐[J].文物,1975(12).

[19][元]脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1977.

[20]朱杰人等.朱子全书(第7册)[M].上海、合肥:上海古籍出版社、安徽教育出版社,2005.

[21][南朝]宗炳.画山水序[G]∥俞剑华.中国画论类编,北京:人民美术出版社,1986.

[22][清]段玉裁.说文解字段注[M].成都:成都古籍书店,1981.

(责任编辑:梁 田)

[ 中图分类号 ]J202

[文献标识码]A

[文章编号]1008-9675(2016)01-0040-07

收稿日期:2015-11-01

作者简介:刘乐乐(1988- ),女,河北秦皇岛人,武汉大学哲学学院博士研究生,研究方向:中国美学。

基金项目:①本文为中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(supported by“ the Fundamental Research Funds for the Central Universities”)(2014113010204)阶段性研究成果。山林隐逸之趣则属于它的第二部分,即绘画的意义;其特殊的位置——悬挂于所有者死后的永恒家园——暗示了这幅画作的第三部分,即画的功能。那么,就此而论,这幅独一无二的画作更多表达的是赞助者(墓主本人或墓主家属)而非画家本人的意愿,它并非只是一幅山水画,其寓意也并非只是由“深山会棋”所暗示出的山林隐逸之趣,而是如李清泉所言,其象征的是一不朽仙界。但这幅画中的主要人物(近景处的策仗者)是否如李清泉所说,是墓主的个人象征?本文试图通过画中山和画中人,画中人和画外人之间所建立的有机联系,对这幅画作的意义,尤其是对画中人物存在的意义进行重新解读。