宋代隶书若干问题考述

李泊潭(南京艺术学院 美术学院,江苏 南京 210013)

宋代隶书若干问题考述

李泊潭(南京艺术学院 美术学院,江苏 南京 210013)

[ 摘 要 ]宋代隶书成就不显,但宋代对于隶书在唐之后至清碑学兴盛之前的传承作用是不可替代的。宋隶在实践技法、书学理论、审美风尚等方面有着区别于其他时代的显著特点。本文着重讨论三个影响宋隶的关键因素:第一,师法问题,揭示宋隶风格较为单一的原因在很大程度上是由于取法《熹平石经》等程式化隶书造成的;第二,从书论中�绎出宋人对于隶书在书法创作中的地位和作用的看法,发现宋人普遍存在“篆隶修养论”的观点,并且此论影响深远;第三,考察宋代“隶”“八分”的名实观,及此观念影响下的宋隶风格特点。

[ 关键词 ]宋代隶书;修养;八分;风格

一、汉蔡邕《熹平石经》对宋隶的影响

宋代与清代是金石学、文字学兴盛的时期。宋人题跋中常见关于隶书的评论,专录汉碑或集隶字为字典的著作迭出。面对数量上并不算少且风格多样的隶书遗存,宋代是有隶书创作繁盛的物质基础的,又有唐隶作为参考,金石学研究风气也很浓厚,为何宋代未如清代一般出现隶书创作全面繁荣的局面?本文认为造成宋隶创作贫弱的主要原因之一就是取法的局限。宋人始终将汉蔡邕《熹平石经》等官方程式化隶书 视作取法的不二法门。

唐代对蔡邕的推崇达到了极致,谓笔法是:“蔡邕受于神人,而传之崔瑗及女文姬,文姬传之锺繇,锺繇传之卫夫人,卫夫人传之王羲之……”[1]16,书法的“统绪观”直接影响取法。在唐代隶书取法和评价的标准即是蔡邕,如窦臮评价韩择木:“八分中兴,伯喈如在,光和之美,古今迭代。”[1]203

宋代继承了对蔡邕的推崇,如朱长文:

后蔡伯喈入嵩山学书,于石室内得素书,八角垂芒,颇似篆焉。写李斯并史籀等用笔势,喈得之。不飡三日,唯大叫欢喜。若对十人,喈因读诵三年,便妙达其理,用笔颇异,当汉代善书者咸异焉。[2]216

《墨池编》载《古今传授笔法》谓:“蔡邕得之于神人”[2]229反映出蔡邕在宋人心目中的崇高地位。

黄伯思《东观余论》中多次称赞蔡邕:“此盖鸿都一字石经,然经各异,手书不必皆蔡邕也。三字者不见真刻,独此一字者乃当时所刻。字画高古精善,殊可宝重。”[3]858对于题为蔡邕所书碑刻,尤加宝爱:

《汉太尉刘文饶碑》二……盖以是碑为蔡中郎书故名焉。二碑阴各有题名,唐湖城公刘爽修碑记亦存焉。予官洛五年,每过上东,必徘徊碑下。想文饶之高风,玩中郎之妙楷。与欧阳信本之观索靖书碑坐卧不能去何以异云。因令工椎拓二碑及阴文,装为三帙而时观之。[3]876

《东观余论》还保留了当时人取法蔡邕的资料:

近世有信安何籀者以隶书知名,目是碑(按:《汉小黄门谯君碑》)为蔡中郎书,未知何据。自谓学此法清劲有古意,与梁孟皇行笔正相反。予谓汉世隶法至魏大变,不必梁蔡势自尔也。此碑意象古雅,在《樊常侍》《蔡稿长》二碑上,借非中郎自可师法。[3]871

黄氏对疑为蔡邕隶碑都有“意象古雅”之评,可见黄氏心目中蔡邕书法是高古的。

《宣和书谱》代表官方推崇蔡邕:

其后汉有蔡邕,魏有锺繇得其(按:指程邈)遗法,笔意飞动,点画间一一成形。断碑墨本几满天下,历千余年精神如在。学者仰之如景星凤凰,争先见之为快,是岂可多得欤?

隶学之妙,唯蔡邕一人而已。[4]12

官府修书,极有导向性且影响的程度和广度极甚。宋徽宗曾诏置书艺局:“宣和六年正月己未,诏置提举措置书艺,所以杜从谷、徐兢、米友仁并为措置管勾官,生徒五百人为额,篆正文法钟鼎,小篆法李斯,隶法锺繇、蔡邕……”[5]书艺局存在时间不长但说明两个问题:首先,隶书的地位在北宋末上升,此前所设的书学中未教习隶书;第二,确定取法范本,官方以锺繇、蔡邕为准的,权威性不容置疑。

南宋洪适对隶书有精深的研究,对蔡邕的推崇也是溢于言表:“观遗经字画之妙,非蔡中郎辈不能为,以黄初后来碑刻比之,相去不啻霄壤,岂魏人笔力可到?”[6]董逌将蔡邕隶书当做品评其他隶书的标准:“《晋宣威将军南乡太守司马整德颂》,泰始四年己巳建。书为隶古,气质浑厚,与鸿都石经可一二校也。”[7]

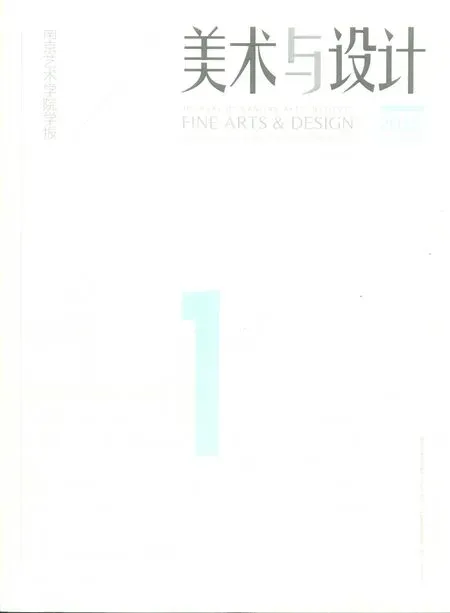

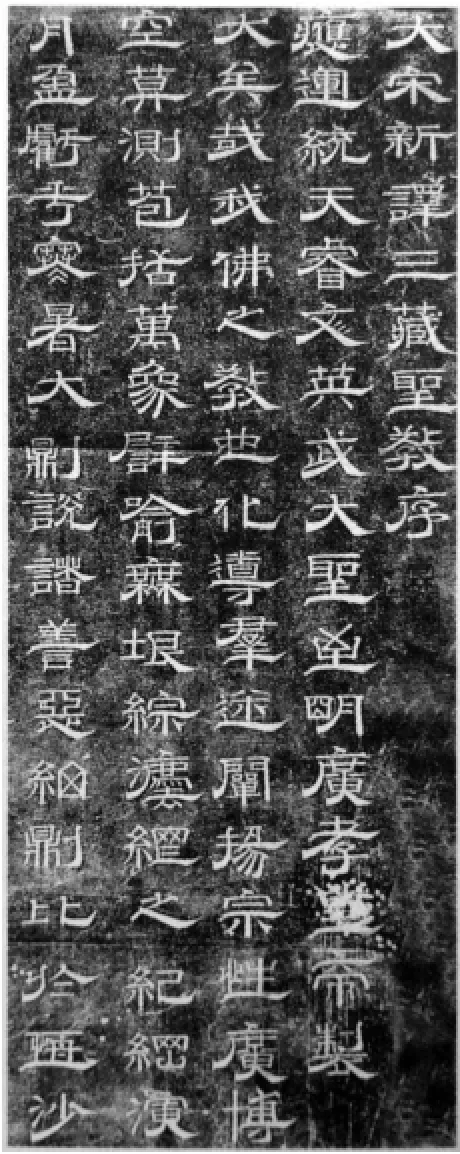

汉石经结体整饬,用笔精工,波磔不显。其特点在宋隶中留下了深刻的烙印,如《新译三藏圣教序》①图片来源:《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》,河南:中州古籍出版社,1989年5月,37册191页。(图1)、《范仲淹神道碑》②图片来源:“书法江湖网”www.9610.com。、《吴立礼跋范仲淹〈道服赞〉》③图片来源:故宫博物院编《徐邦达集2:古书画过眼要录·晋隋唐五代宋书法1》,北京:紫禁城出版社,2005年10月,第166页。(图2)、《有宋恭人陈氏墓志铭》④图片来源:《中国西南地区历代石刻汇编·四川重庆卷》,天津:天津古籍出版社,1998年12月,1册51页。等。

汉石经的规范化必然以牺牲部分艺术性为代价,其时也有取法非名家隶书的情况,如“杨畋尝为余言汉时隶书在者此(按:《蔡稿长》碑)为最佳,畋自言平生惟学此字。”[8]隶书在北宋积累了审美、创作以及理论经验,南宋隶书更加醇古,清人盛赞:“宋以后金石之学兴,学者多见古刻文字,所作分书,不随时尚,各抒心得,而字体遂不尽同,不复若唐隶之黄茅白苇。”[9]南宋隶书风格的区分度并不像汉隶那么明显。取法汉石经等程式化隶书,是当时隶书学习的主流。且蔡邕隶书书风与宋“隶”“八分”名实观紧密相连,本文第三部分详述。取法的局限,在很大程度上使得宋隶失去了与清隶分庭抗礼的机会。

二、宋代“篆隶修养论”

宋隶向不为学界重视,而与宋隶整体成就不高形成鲜明对比的是,宋代书论中却普遍存在重视隶书的言论。本文认为,隶书的身份、功用在宋代发生了转变,虽然隶书并不直接作为文人创作的主要对象,但隶书被视作书法训练、创作的重要基础,是书学修养的重要体现。宋代“篆隶修养论”是隶书在宋一灯不灭的重要原因,并且影响深远。

宋初奠定了“偃武修文”的治国方略,世俗地主阶级发挥着日益重要的作用,显示着深远的文化意义,使得“个体的主体价值意识和人格意识较以往自觉而明朗”[10]文人主体意识的觉醒是宋代文化高度发达的特征及重要保证。宋无唐四科取士政策,誊录制度也使书法好坏并不直接影响是否高中。没有政策的激励,书法变成了文人的雅好之一。在金石学、文字学发达的宋朝,通篆识隶被视作文人好古的表现,也被视作成就今体书的重要保证。

宋初有“陈氏三状元”,皆善书法。二弟陈尧佐,字希元,谥文惠,最有书名。《渑水燕谈录》:“陈文惠公善八分书,变古之法,自成一家,虽点画肥重而笔力劲健。能为方丈字,谓之堆墨,目为八分。凡天下名山胜处,碑刻题榜,多公亲迹。世或效之,皆莫能及。”[11]当宋初隶书普遍因袭唐隶时,陈氏“堆墨八分”因“变古之法,自成一家”,加入了文人化的理解和改造,饮誉当时。

书法之学难在气韵格调,故前人一再强调取法乎上。欧阳修撰《集古录》,原有千卷之钜,意在经世致用,然“欧阳修写这部书所得到的报答,是不期然而然地为自己创造了一个足以成为杰出书家的条件……他浸淫在美不胜收的碑帖海洋中,通过甄别、分析、比较,提高了认识水平,这就从根本上解决了起点问题。”[12]欧公神游三代,目接秦汉,眼光高古,每每能够在缺失纪年的情况下,凭借对点画、气韵、用字等方面的判断将残碑断碣归类,非对汉碑如数家珍地高手莫办。

图1 《新译三藏圣教序》

蔡襄遍学诸体,使他可以从亲身体会出发,阐述五体之间的联系:“予尝谓篆、隶、正书与草、行通是一法。吴道子善画,而张长史师其笔法,岂有异哉!”[13]蔡氏直陈五体兼善的必要,将笔法贯通论扩展到绘画领域。

苏轼在经学、文学、艺术等方面均有很高造诣,他不像黄庭坚将书法当做毕生追求的事业,更多的是文人怡情雅兴的“游息之物”。中国人的思维是整体式的,习惯将事物放在一个可以包容它的更大的系统中去考察,以运动的观点去研究其中的联系。宋代文人的学问不是专门的学问,他们往往既是儒学出身的官僚,又是哲学家、史学家、艺术家,是集多重身份于一身的综合人才,苏轼即是这样的一位。他的书论中充分体现了这种博通的特点:

物一理也,通其意则无适而不可。分科而医,医之衰也。占色而画,画之陋也。和缓之医不别老少。曹吴之画不择人物。谓彼长于是则可。曰能是不能是则不可。世之书篆不兼隶,行不及草,殆未能通其意者也。如君谟真行草隶无不如意,其遗力余意变为飞白,可爱而不可学。非通其意,能如是乎。[14]

苏轼的兼通理论显然承自唐孙过庭:“草不兼真,殆于专谨;真不通草,殊非翰札”“旁通二篆,俯贯八分,包括篇章,涵泳飞白”[15]126孙论主要强调的是技法层面上的旁通,苏轼上升为理论层面,认为事物的道理都是一样的,强调书体之间通“理”的重要性,通“理”是君谟“真行草隶无不如意”的原因。苏轼“篆隶兼通”论与他“吾虽不善书。晓书莫如我。苟能通其意,常谓不学可,”[16]是一脉相承的。苏轼并未留下隶书作品,但不能因此就断定苏轼不重视隶书,相反从书论中可看出,他是十分强调书体之间博通作用的。

图2 《吴立礼跋范仲淹道服赞》

朱长文认为颜真卿书得篆隶笔意:

自秦行篆籀,汉用分隶,字有义理,法贵谨严,魏、晋而下,始减损笔画以就字势,惟公合篆籀之义理,得分隶之谨严,放而不流,拘而不拙,善之至也。[17]324

尚“法”是唐代书法的特征,朱氏认为,颜楷的森严法度正来自于分隶,如若不重视篆隶,朱氏是不会有此种认识的。

黄庭坚尤其重视篆隶学习:“余尝观汉时石刻篆隶颇得楷法。”[18]697他现身说法,强调从篆隶中汲取营养,直陈当时书坛行草创作中存在的弊端:“近时士大夫罕得古法,但弄笔左右缠绕遂号为草书耳,不知与科斗篆隶同法同意。”[18]704可见他把篆隶书看做是行草的基本功,并且认为,逸少书大进是得益于篆隶:“右军自言见秦篆及汉石经正书书乃大进。故知局促辕下者,不知轮扁斫轮自有不传之妙。王氏以来惟颜鲁公、杨少师得兰亭用笔意。”[18]717言下之意知晓今体书从古体书出的道理,也有跻身前贤的可能。

黄伯思所著《东观余论》是研究宋隶的重要依据。他嗜古成癖,“得名公卿家所蓄商周秦汉钟鼎彝器款识,研究字画体制,悉能了达,辨正是非,道其本末。”[3]891不独理论渊博,且“公之书,正行章隶皆精绝”,[3]892正是得益于深厚的学术积累,超凡脱俗的眼光、理论与实践的相互发明,他说:

自秦易篆为佐隶,至汉世去古未远,当时正隶体尚有篆籀意象。厥后魏锺元常士季及晋王世将逸少子敬作小楷法,皆出于迁就。汉隶运笔结体既圆劲淡雅,字率扁而弗椭。今传世者若锺书《力命表》《尚书宣示》。世将上晋元帝二表,逸少《曹娥帖》,大令《洛神帖》,虽经摹拓而古隶典刑具存。[3]884

黄氏认为,魏晋诸贤因去古未远,楷书存有隶书遗意,所以“圆劲淡雅”,审美取尚不言自明。

“篆隶修养论”也自下而上影响到了统治者。南宋高宗赵构偏安江南,于翰墨丹青倒是颇有造诣,自谓:“凡五十年间,非大利害相妨,未始一日舍笔墨。”[19]1俨然一位文人皇帝。尝著《翰墨志》阐述书学观念:

士人作字,有真行草隶篆五体。往往篆隶各成一家,真行草自成一家者,以笔意本不同,每拘于点画,无放意自得之迹,故别为户牖。若通其变,则五者皆在笔端了无阂塞,惟在得其道而已。非风神颖悟力学不倦至有笔冢研山者,似未易语此。[19]2

高宗认为,五体“通其变”“得其道”乃不刊之论,唯如此才能“五者皆在笔端了无阂塞”,与苏轼的观点如出一辙。

篆隶书体被士大夫普遍重视的主要原因在于他们将篆隶当做书法精进的基础和手段,今体书可从中汲取高古的气息或坚实的笔力等方面的营养。“篆隶修养论”不仅是隶书在宋代赖以延续和发展的理论保证,并且在元明清时期的文人、书法家之间形成了普遍的共识。

元郝经强调篆隶之重要:“凡学书须学篆隶,识其笔意,然后为楷,则字画自高古不凡矣。”[20]作为明代书法理论重镇的王世贞,持论高古:“欧阳兰台《道因碑》,今隶中之有古隶笔者”“《瘗鹤铭》,行书中之有古隶者。”[21]王氏官高位显,又为文坛“后七子”领袖,书法崇古思想与文学主张一致,对于隶书的关注在那个时代有着举足轻重的作用。深受明末个性解放思潮影响的傅山,崇尚天机自然,多次阐发习隶之重要:

楷书不自篆隶八分来,即奴态不足观矣。此意老索既得,看急就大了然。所谓篆隶八分,不但形相,全在运笔转折活泼处论之。俗字全用人力摆列,而天机自然之妙,竟以安顿失之。按他古篆隶落笔,浑不知如何布置。[22]

傅青主独具只眼,认为从篆隶书体中可得自然而然,一派天机之境界。

宋隶不显,但不管是身处九重帝阍中的皇帝,还是生活优渥的士大夫并没有将隶书遗忘,相反,他们给隶书寻找到了一种符合时代发展规律的、永远不会被历史淘汰的坐标,那就是“篆隶修养论”。从某种意义上说,隶书已不再是实用书体之后,借以安身立命的依据。并且“篆隶修养论”在元明清的影响很大,先篆隶后行草,几乎成为一种约定俗成的学习方法,直到如今也是如此。

三、宋“隶”、“八分”名实观及对宋隶风格的影响

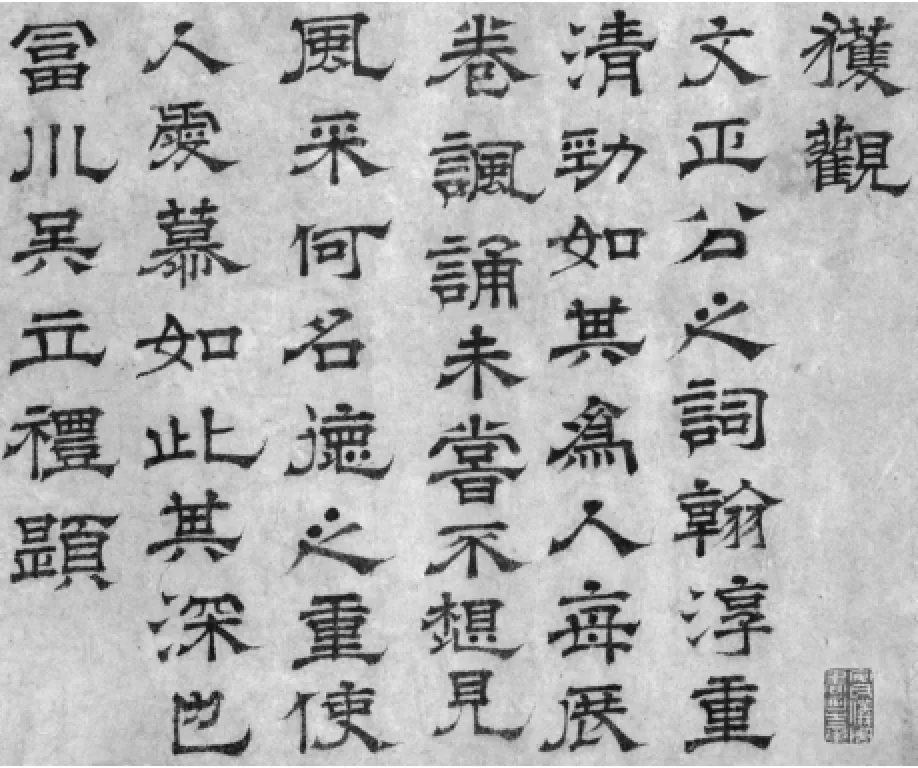

图3 《何君阁道碑》

在明清广泛讨论的“隶”、“八分”名实所指问题早在宋代即以开始。笔者发现,宋与明清时期对于“隶”、“八分”名实的判断依据不同。简言之,宋时“隶”、“八分”名实讨论的结果明清并未采纳,后者主要采用唐及唐之前的文史资料,而前者主要依靠书体的形态特征加以区分。对于“隶书”、“八分”所代表的书体特点的整体性认识,与宋隶创作观念和风格特点是紧密相关的。

唐代将楷书称为隶书、正书或真书,而将隶书称为八分。如孙过庭:“且元常专工于隶书,伯英尤精于草体;彼之二美,而逸少兼之。拟草则余真,比真则长草,虽专工小劣,而博涉多优。”[15]124又如张怀瓘评王羲之:“尤善书,草、隶、八分、飞白、章、行,备精诸体。”[23]

北宋部分书家已将“隶”和“八分”视作同一书体即隶书的不同风格的表现形式,把楷书称为真书和正书,如“用张怀瓘品例,缀所闻见,断自唐兴以来,以至于本朝熙宁之间,作《续书断》”[17]318的朱长文,虽言继承《书断》之体例,但书体名称并不沿用,如评颜真卿:“公正书及真行逾妙及神”“汉用分隶,字有义理,法贵谨严”[17]324;评唐高宗:“雅善真、草、隶、飞白”[17]337;评唐玄宗:“少能八分正书”[17]338可见朱氏将楷书称为正书或真书,将汉代隶书称为分隶,将唐代隶书称为八分。重要的是,朱氏在评价本朝王洙隶书时,明确了“隶”和“八分”名实所指及各自的风格特点:

王翰林洙,字原叔,南京宋城人……晚喜隶书,尤得古法,当时学者翕然宗尚,而隶法复兴。以侍读学士卒,特谥文。后有杨畋为天章阁待制,亦勤隶学。予内兄蔡君弼尝为余言,隶即今之真字,原叔之隶,乃八分,特原叔强名曰隶耳。予始惑之,然考刘向《列仙传》,谓王次仲所作,即今隶书;而卫恒作《隶势》,以王次仲、师宜官、梁鹄弟子毛弘教于秘书,今八分皆弘法也,恒去汉近,不宜误谬。又蔡邕三体石经书隶及今所存汉碑,皆与真字体异,乃知汉自有隶书,而今之八分,乃汉、魏之际增隶而作者也,今之真字,乃汉、魏之际省隶而作也。隶废已久,晋、唐诸公遂无复有知者,非原叔孰从而辨之。[17]350

此段重点有三:

第一,保留了当时隶书称谓混乱的情况,有人因袭唐时称谓,朱长文并未盲从耳鉴;

第二,朱氏认为汉代已有隶书,而现在的(宋代)八分书是在汉魏隶书的基础之上“增”而后得,这“增”的内容即是隶书与八分书的不同之处;

第三,朱氏已区分隶、八分的风格特点,并作为品评善隶书家的标准。谓王洙“晚喜隶书”,杨畋“亦勤隶学”,王洙与杨畋的共同点即是取法汉隶,所以评价用“隶”字而不是“八分”。评唐善隶书家:“在唐中叶,以八分名家者四人,惟则与韩择木、蔡有邻、李潮也。”[17]343此处朱氏用“八分”而不是“隶”。

王洙子王钦臣与朱长文年龄相仿,王钦臣《王氏谈录》记录了乃父善隶书的情况:

公素不习隶书,初但微作八分。皇祐中,受诏书《献穆公主碑》,李氏求以古隶写,于是始作隶书。既出,人兢爱。宋丞相曰:“近世人家柏楹之刻,所未及也。”君谟亦云:“君之隶字,乃得汉世旧法。仆之所作,但唐谓(一本作体)隶耳。”[24]32

此段重点有三:

第一,王钦臣将隶书与八分视作二体,故说其父开始只作八分,因平日不习隶书;

第二,王洙因“李氏求以古隶写”,所以才开始作平日不习的隶书。可见当时是有人将古隶和八分区别对待的;

第三,蔡襄认为自己的隶书是唐隶,王洙的隶书“得汉世旧法”。由此可知,八分是不得“汉世旧法”的。

王钦臣又录:“公言用笔须圆劲,结体须作方正,然后以奇古为工。”[24]33王洙兼善小篆,虽小篆用笔也须圆劲,奇古,但结体方正不符合宋篆的审美观,此论可作为隶书笔法的参考。王洙一发不可收的用隶书书碑:“公所书石:隶字,则《献穆大长公主碑》、《曹囊悼(按:应作襄悼,为曹利用谥号)碑》、《范文正碑》、《晏元献碑》、《伊先生隔山庵记》。”[24]35《范文正碑》即《范仲淹神道碑》,是“得汉世旧法”的隶书,“当时学者翕然宗尚”的程度从日后有大量体势方正且波磔不显的隶书作品中可以得到答案。

《宣和书谱》有“隶书叙论”、“八分书叙论”和“正书叙论”,“隶”与“八分”的区别有明确表述,并且“隶”与“正书”也绝不是一类。“隶书叙论”中谓隶起于秦末程邈,至汉蔡邕、锺繇大盛,唐玄宗“知隶字不传,无以矜式后学,乃诏作《字统》四十卷,专明隶书。于是间得人以应其求,如韩择木之徒是矣。”[4]12可见《宣和书谱》认为,唐代也有隶书,而且韩择木是:

工隶兼作八分字。隶学之妙,唯蔡邕一人而已。择木乃能追其遗法,风流闲媚,世谓蔡邕中兴焉。择木书法传于时者为多,如以隶书《天台桐柏观记》,后世谓得其笔意。信不虚矣。又观《杜甫赠李潮八分歌》云:‘尚书韩择木,骑曹蔡有邻,开元以来数八分。潮也奄有二子成三人。’甫固不妄许可,则知择木亦于八分学复为世之所称可知。[4]12

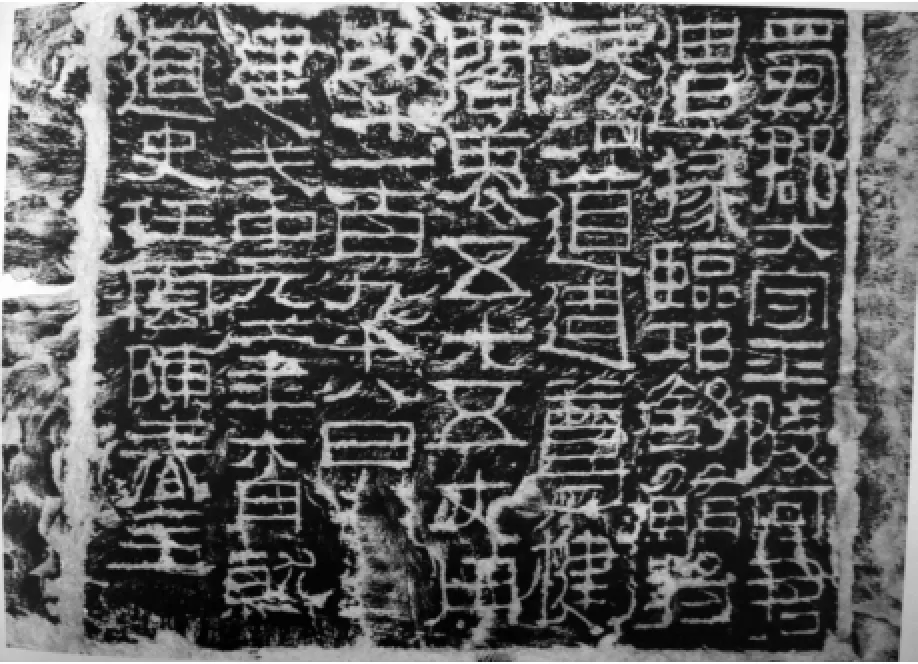

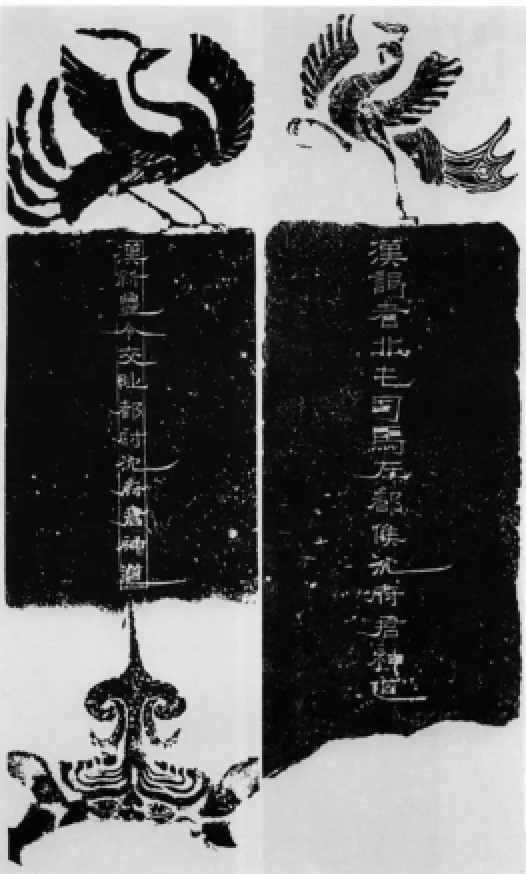

图4 《沈君神道》

一人兼善两体,后又分列“隶书”、“八分书”以表明内府收韩书作种类的不同。

《宣和书谱》“八分书叙论”:

至唐则八分书始盛,其典刑盖类隶而变方,广作波势,不古不严,岂在唐始有之耶。

盖古之名称与今或异,今所谓正书则古所谓隶书,今所谓隶书则古所谓八分。至唐则犹有隶书中别为八分以名之。然则唐之所谓八分者,非古之所谓八分也。今御府所藏八分者四人,曰张彦远、曰贝泠该、曰于僧翰、曰释灵该,是四子俱唐人,则知今之八分出于唐明矣。[4]56

《宣和书谱》认为,唐之前隶书称谓只有一种即八分,唐八分是“隶书中别为八分以名之”的,所以“今之八分出于唐”;八分书的特点是形似隶书,体势变方,波磔明显。验之于唐隶如《石台孝经》,此概括大致精当。所以在“八分书叙论”之后罗列历代善八分的书家时,从唐代才开始。介绍张彦远时“隶书外多喜作八分”[4]57可见《宣和书谱》是将“隶”与“八分”分开对待的。

北宋末人们对于汉隶有了更深入的认识,有学者倡导学习汉碑,黄伯思:

篆法之坏肇李监,草法之弊肇张长史,八分之俗肇韩择木。此诸人书非不工也,而阙古人之渊原,教俗士之升木,于书家为患最深。夫篆之方稳,草之颠放,八分之纤丽,学便可至而天势失矣。彼观钟彝文识汉世诸碑,王索遗迹宁不少损乎,此可为知者道。[3]862

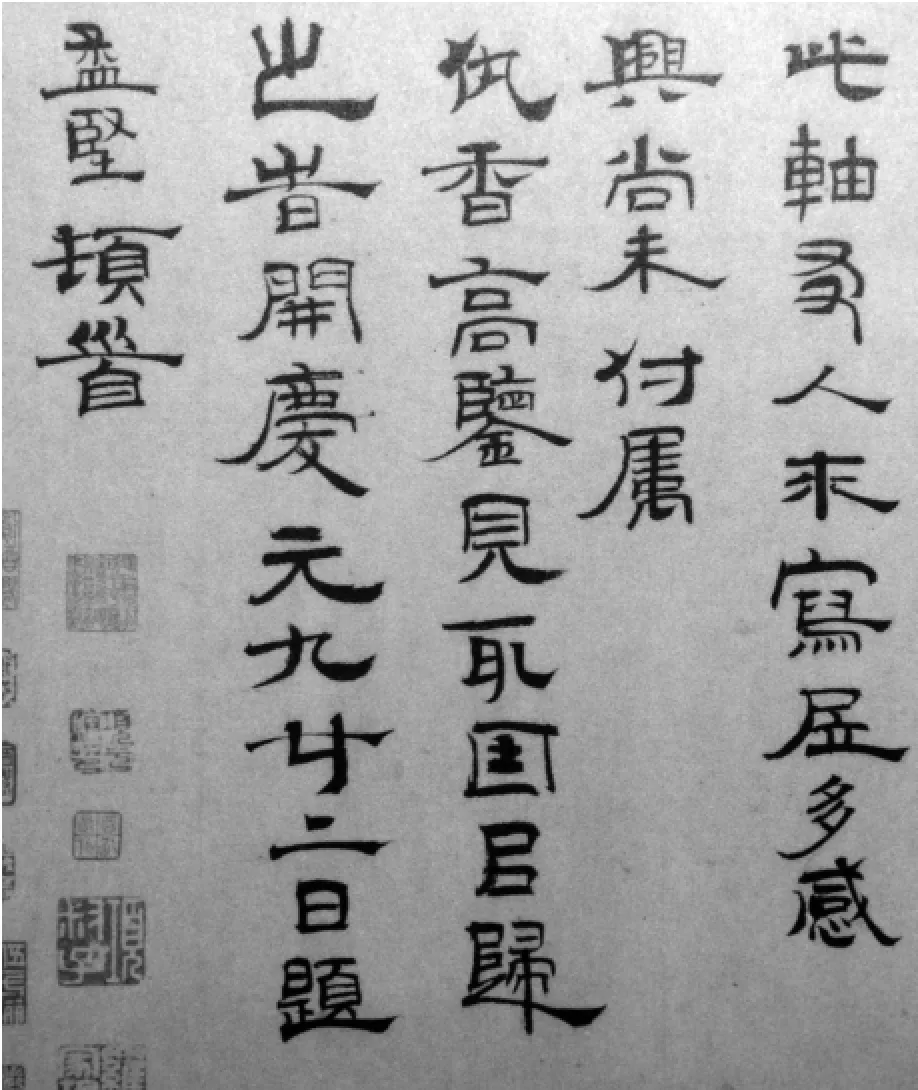

图6 《赵孟坚自书诗卷题跋》

黄长睿眼光高古,对于“类隶而变方,广作波势,不古不严”的八分书,直斥其“纤丽”“学便可至”,批评“今世人作一波画,尚未知厝笔处,徒规规强效古人,纵成但若印刻字耳。”[3]862可以看做黄氏对于生硬规模八分波磔用笔的态度。黄氏多次赞扬蔡邕和汉碑,但并未否定唐隶,只是对韩择木的八分颇有微词。

南宋洪适集毕生精力研究隶书,他对于“八分”产生时间的看法异于《宣和书谱》:“汉字有八分有隶,其学中绝,不可分别。”[6]他认为,汉代有隶也有八分,但二者区别已无从知晓。从其《隶释》、《隶续》中可以发现他对于“隶”、“八分”风格的理解大致同于《宣和书谱》。如跋《何君阁道碑》①图片来源:徐玉立主编《汉碑全集》,郑州:河南美术出版社,2006年8月,1册99页。(图3):“东汉隶书,斯为之首。字法方劲,古意有余。”[6]洪氏将此碑定为隶书而不是八分,此碑可视为洪适心中东汉隶书的典型。跋《沈君神道》②图片来源:刘正成主编《中国书法全集·秦汉刻石卷二》,北京:荣宝斋,1993年3月,第399页。(图4):“此字及《冯焕》《王稚子阙》皆是八分书。张怀瓘所谓:‘作威投戟,腾气扬波’者也。”[6]洪氏认为,此碑是八分而不是隶书,“扬波”一词可谓惟妙惟肖。《沈君神道》与《冯焕神道阙》有一共同点即波磔笔画极明显,长度几乎是主体宽度的两倍。可见洪适区别“隶”、“八分”的主要依据在于体势是否方劲,波磔是否明显。

陈槱将善隶名家按风格分类:

余尝评近世众体书法,小篆则有徐明叔……隶书则有吕胜己、黄铢、杜仲微、虞仲房。吕杜黄工古法,然则颇劲而其失太拙而短。虞间出新意,波磔皆长而首尾加大。[25]

陈氏认为,“古法”特点是“拙短”,“新意”特点是“波磔长首尾大”,划分的标准与前文所述“隶”、“八分”的特点如出一辙。对于“隶”、“八分”的理解在很大程度上左右了宋的隶书风格。宋隶取法的汉石经体势方正、波磔长度基本不超字宽,不如唐隶修长,宋人将此概括为“隶书”的特点。“八分”则是形似唐隶,以波磔妍美为主要特征。“八分”较“隶”波磔修长或可作为朱长文“汉魏之际增隶而作者”的注脚。宋人对二者并未强分轩轾,宋隶中即有形似“隶书”结体整饬,波磔不显风格的:《梁竦题诗》①、《龚开跋褚临兰亭序跋赞》②(图5)、《赵庆裔等题名》、《王景道妻贾氏墓志》等;也有类似“八分”波磔明显,表现笔意的:如《赵孟坚自书诗卷题跋》③(图6)、《张真人歌》、《英烈庙碑》等。

结语

宋隶所呈现的面貌、书论中所反映的书学观点与彼时的审美风尚、思维方式、技法特点是紧密联系的,限于篇幅,本文仅拣选宋代隶书发展过程中至关重要的三个问题加以详述。解决以上问题,不仅有助于我们还原、丰富书法史的发展脉络,而且为当下的隶书创作提供可以借鉴的素材及思维方式。

参考文献:

[1][唐]张彦远.法书要录[M].范祥雍,点校.北京:人民美术出版社,1984.

[2][宋]朱长文.墨池编[G]//中国书画全书:第一册.上海:上海书画出版社,2009.

[3][宋]黄伯思.东观余论[M].中国书画全书:第一册.上海:上海书画出版社,2009.

[4][宋]官修.宣和书谱[M].中国书画全书:第二册.上海:上海书画出版社,2009.

[5][宋]章如愚.群书考索[M].北京:书目文献出版社,1992,30:638-639.

[6][宋]洪适.隶释[M].乾隆汪日秀楼松书屋刻本,藏日本早稻田大学图书馆.

[7][宋]董逌.广川书跋[G]//中国书画全书:第一册.上海:上海书画出版社,2009:784.

[8][宋]欧阳修.六一题跋[G]//中国书画全书:第一册.上海:上海书画出版社,2009:522.

[9][清]叶昌炽.语石·语石异同评[M].柯昌泗,评.北京:中华书局,1994:505.

[10]冯天瑜,等.中华文化史:第三版[M].上海:上海人民出版社,2010:427.

[11][宋]王辟之.渑水燕谈录[G]//华人德、朱琴编.历代笔记书论汇编.南京:江苏教育出版社,1996,7:12.

[12]曹宝麟.中国书法史·宋辽金卷[G].南京:江苏教育出版社,2009:54.

[13][宋]蔡襄.论书[G]//历代书法论文选续编.上海:上海书画出版社,1993:50.

[14][宋]苏轼.东坡题跋[G]//中国书画全书:第一册.上海:上海书画出版社,2009:628.

[15][唐]孙过庭.书谱[G]//历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979.

[16][宋]苏轼.苏轼诗集合注[G].[清]冯应榴辑注,黄任轲、朱怀春校点.上海:上海古籍出版社,2001,1:133.

[17][宋]朱长文.续书断[G]//历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979.

[18][宋]黄庭坚.山谷题跋[G]//中国书画全书:第一册.上海:上海书画出版社,2009.

[19][宋]赵构.翰墨志[G]//中国书画全书:第二册.上海:上海书画出版社,2009.

[20][元]郝经.叙书[G]//历代书法论文选续编.上海:上海书画出版社,1993:171.

[21][明]王世贞.艺苑卮言[G]//崔尔平.明清书论集.上海辞书出版社,2011:152.

[22][明]傅山.霜红龛书论[G]//崔尔平.明清书论集.上海辞书出版社,2011:563.

[23][唐]张怀瓘.书断[G]//历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:179-180.

[24][宋]王钦臣.王氏谈录[G]//华人德、朱琴编.历代笔记书论续编.南京:江苏教育出版社,2012.

[25][宋]陈槱.负暄野录[G]//中国书画全书:第二册.上海:上海书画出版社,2009:648.

(责任编辑:梁 田)

①图片来源:广西省博物馆官方网站。

②图片来源:故宫博物院编《徐邦达集3:古书画过眼要录·晋隋唐五代宋书法2》,北京:紫禁城出版社,2005年10月,第563页。

③图片来源:故宫博物院编《徐邦达集1:古书画鉴定概论》,北京:紫禁城出版社,2005年10月,第126页。

[ 中图分类号 ]J202

[文献标识码]A

[文章编号]1008-9675(2016)01-0065-06

收稿日期:2015-11-01

作者简介:李泊潭(1988- ),男,江苏徐州人,南京艺术学院美术学院硕士研究生,研究方向:书法篆刻史。