苏北农村老年人精神赡养的社会支持网

陈 芳

(南京工程学院人文与社会科学学院,江苏 南京 211167)

苏北农村老年人精神赡养的社会支持网

陈芳

(南京工程学院人文与社会科学学院,江苏南京211167)

精神赡养;社会支持网;社会服务体系

精神赡养是指关注老年人的心理需求和精神需求,并尽量给予慰藉和满足〔1〕。精神赡养已经同经济支持和生活照料相并列,被称为现代社会完整的养老概念至少要涉及的3个方面之一。目前,已经有研究〔2〕关注老年人的精神赡养问题,但主要是从各个角度论述该问题的重要性。有研究〔3〕关注老年人的精神赡养的现状和存在的问题,但多采用定性研究方法,定量方法较少见,尤其是从“社会支持”角度来定量研究该问题的更为缺乏。本研究采用定量调查方法,探讨农村老人精神赡养的社会支持网状况、存在的问题及完善措施。

1 对象与方法

1.1对象采用问卷调查和深度访谈的方法,于2009年7月至2010年2月对江苏省北部某县60岁以上的农村老年人开展。问卷调查以多阶段抽样获取样本,共发放问卷430份,有效回收403份。男性占51.9%,女性占48.1%;60~69岁、70~79岁、80岁及以上的老人所占比例分别为46.9%、39.7%和13.4%;婚姻状况中,有老伴的占59.0%,离异或丧偶的占41.0%。访谈法共访谈了33人。

1.2方法通过对老年人睡眠质量、胃口、与别人交往关系好坏、记忆力好坏及老年人孤独感的调查了解老年人的精神健康状况。

2 结 果

2.1农村老年人的精神健康状况农村老年人睡眠情况不好,48.4%一般,8.9%不好,42.7%良好;老年人的胃口状况不乐观,47.4%胃口一般,7.4%不好,回答“好”的占45.2%;农村老年人的人际关系良好,60%自评良好,38.2%一般,不好1.8%;样本群体的记忆力调查中,50.6%自评“好忘事”,不好忘事49.4%;在“是否感到孤独”方面,59.6%没有,40.4%有孤独感。不同年龄的老年人在精神健康方面存在显著差异。不同年龄组精神健康状况的变化趋势明显,除人际关系外,其他各项测量指标均随年龄增大出现明显恶化趋势,即随着年龄增加,老年人的孤独感增加,胃口下降,睡眠质量明显变差,记忆力也明显减退。

2.2农村老年人精神赡养的社会支持网

2.2.1无支持状况在精神支持方面,老年人最主要的支持者是自己,29.1%的农村老年人心里有事的时候没有人可说,在对农村老人访谈过程中,部分老人在回答“平时有心事会向谁说”的时候,黯然神伤地回答:“没有人可以说,也没有人关心”,这部分老人如果自我调节不当,就容易产生心理问题,影响精神健康。

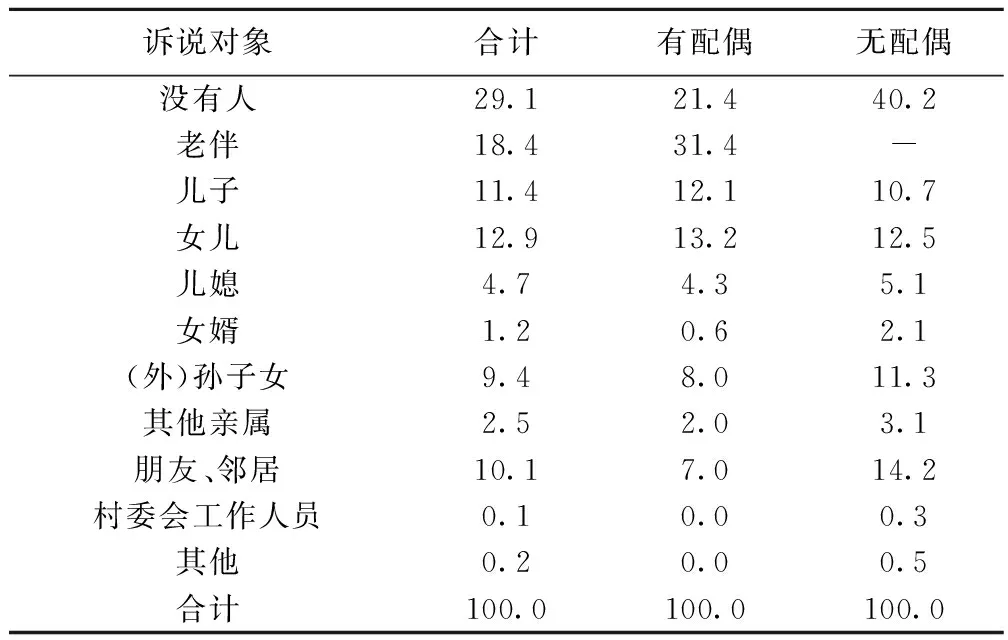

2.2.2非正式支持状况农村老年人在精神支持方面有18.4%是来自配偶。除配偶以外,老年人情感支持的其他来源的顺序是:女儿、儿子,分别为12.9%和11.4%。为具体了解子女对老年父母的精神赡养情况,从沟通、关心、孝敬、顺从、感情主观评价5个维度来考察:①沟通方面,只有4.1%的子女问候父母的频率是“很多”,17.8%较多,38.8%一般,32.7%的子女较少问候,另外还有6.5%“没有”问候过;②关心方面,有6.6%的子女“非常不愿意”倾听父母诉说心事,33.6%不怎么愿意,42.6%在这方面做得“一般”,“较愿意”的比例为12.5%,“很愿意”4.6%;③孝敬方面,“没有”孝敬和体贴父母的占5.2%,“较少”孝敬和体贴父母的占22.0%,有54.7%的子女在孝敬父母方面做得“一般”,14.5%的子女“较多”体贴父母,回答“很多”的仅占3.5%;④顺从方面,“没有”顺从父母的占4.1%,“较少”顺从的占27.3%,“一般”的占48.7%,“较多”顺从的为15.1%,“很顺从”的占4.7%;⑤代际关系主观评价方面,“很不好”的占2.2%,“不怎么好”的占15.2%,“一般”的占53.6%,“较好”的占24.5%,“非常好”的占4.4%。

此外,朋友和邻居在老年人的情感支持和照料中也发挥重要作用,这和农村社区的特点有关,农村社区生活世界的狭小使得社区邻里之间的亲密关系在频繁的日常互动中建立起来,从而变成布迪厄所说的“实践的亲属关系”〔4〕。比较而言,剩余的支持者如儿媳、其他亲属、女婿等则处于次要地位,发挥的作用有限。见表1。

婚姻状况的统计结果显示:在有配偶的老年人中,情感支持情况相对较好。

表1 农村老年人心事的诉说对象(%)

2.2.3正式支持状况正式社会支持是指借助正式途径来表现出对个体行为支持的动力系统,包括社会舆论支持、正式团体、组织的表彰等。在本研究的备选项中,“村委会工作人员”只占所有选项的0.1%。

3 讨 论

对于以家庭观念为重的大部分农村老人来说,从子女那寻求安慰、儿孙绕膝、子孙满堂等是满足自身情感需求的最好方式。但由于养老环境的变化,从这些渠道获得的精神支持正在呈弱化趋势,尤其是子女外出后,很多农村老人表示很长时间都会没有子女的消息,觉得子女的生活离自己很远。子女乃至家庭和外界情感支持不足使得部分农村老年人在有需要时,无法获得精神上支持,过去那种子女满堂、儿孙绕膝、其乐融融的情况对很多农村老年人来说都成了一种奢望,晚年生活的孤寂之感已成为农村老年人的精神困扰。在可以获得精神支持的老年人中,最主要的支持者是配偶,另外,家庭成员所给予的支持高于非家庭成员,女儿高于儿子,女儿、儿子高于女婿、儿媳,子女高于孙子女。而正式的社会支持发挥的作用还非常小。

为提高农村老年人的生活质量,有必要重新建构农村老年人精神赡养的社会支持网络。①创办社区老年组织。帮助建立农村社区老年人协会或组织,组织老人参与集体活动和各项娱乐活动,加强老人之间的交流与联系,充实老人的精神生活,冲淡孤独和寂寞。②挖掘社区资源,开展为老服务。完善老年人生活环境,建设农村老年人活动设施,扩大农村公共活动空间,如在一定的地域范围内成立一些社区性的健身、娱乐场所等。农村地方文化部门、宣传部门、老龄组织等部门应共同合作,组织一些文娱活动,丰富老年人的闲暇生活,增强老人对所在农村社区的归属感,缓解老人的孤独感。③以非营利组织为依托,发展志愿者服务。可以发动农村中的中青年人、健康的低龄老人、邻居、广大妇女、青少年等组成志愿者服务人员,组织老人志愿义务服务队,引导志愿者为老人提供各种义务服务。组织附近的少先队员、党团员、志愿者开展志愿服务活动,和老年人拉拉家常、聊聊天,为老年人表演各种文艺节目等。另外,社会工作者和义工可以为有需要的老人聊天解闷,充实老人精神生活,提升农村老年人生活信心等;④鼓励搭伴养老〔5〕。配偶对老年人生活照料、情感慰藉都是最主要的帮助和支持者,配偶发挥的作用是无法替代的,老年夫妻互养互助一直是国际公认的最佳养老模式。丧偶会严重影响老年人的生活质量,搭伴养老是一种较有效解决该问题的办法,可以帮助丧偶老年人重建婚姻角色,获得精神上的相互支持和生活上的相互照顾。就本研究的调查地区来说,很多老人尤其是低龄老人都认可这种方式,并且在丧偶后大部分希望通过这种方式追求晚年幸福,但很多子女坚决反对,或是认为这种做法伤风败俗、丢人,或是由于财产等经济上的纠纷。因此,有必要在舆论方面给予支持,改变农村的陈规陋俗和人们旧有的观念。对于法律方面有争议的,可以成立老年人专门的婚姻管理机构,对老年人再婚采取一些特殊的照顾,如签订协议、婚前财产公证、协调子女关系等。另外,可尝试设立老年婚姻介绍所,帮助鳏寡、孤独、离异的老人牵线搭桥,寻找晚年生活伴侣。⑤虽然老年人可以通过串门聊天、看电视等方式缓解精神上的孤独,但子女的孝顺仍然是他们最重要的精神支柱,一定意义上这种作用是其他人或组织无法取代的,尤其是对于农村老人,最后的心理依托仍然是子女。因此,要提高老年人的晚年生活质量,应该强调子女在精神上对老人的孝顺,呼唤孝道回归。

1穆光宗.老龄人口的精神赡养问题〔J〕.中国人民大学学报,2004;18(4):124-9.

2张静.我国老年人精神赡养的重要性及对策〔J〕.黑河学刊,2008;(1):143-4.

3方菲.劳动力迁移过程中农村留守老人的精神慰藉问题探讨〔J〕.农村经济,2009;(3):107-10.

4皮埃尔·布尔迪厄,著.包亚明,译.文化资本与社会炼金术:布尔迪厄访谈录〔M〕.上海:上海人民出版社,1997:3.

5姜向群.“搭伴养老”现象与老年人再婚难问题〔J〕.人口研究,2004;28(3):94-6.

〔2015-04-21修回〕

(编辑王一涵)

10.3969/j.issn.1005-9202.2016.14.110

江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目(2014SJD162)

陈芳(1978-),女,博士,副教授,主要从事人口安全与养老问题、社会政策研究。

C915

A

1005-9202(2016)14-3585-03;