衰老个体骨骼肌蛋白质代谢相关问题

夏 志 赵 艳 尚画雨 张 丹 苏全生 孙君志

(井冈山大学体育学院,江西 吉安 343009)

衰老个体骨骼肌蛋白质代谢相关问题

夏志赵艳1尚画雨2张丹3苏全生4孙君志4

(井冈山大学体育学院,江西吉安343009)

肌少症(Sarcopenia);衰老;骨骼肌;蛋白质代谢

衰老个体的骨骼肌蛋白质代谢调节是世界体育科学和老年学研究领域近年来兴起的热门话题〔1〕。然而,通过比较国内外相关研究成果也暴露出一系列令人疑惑且值得推敲的问题。本文拟就目前相关研究中的几个突出问题进行一个初步的梳理与分析。

1 肌少症(Sarcopenia)之溯本求源

衰老个体肌肉的衰减现象最早为著名英国神经学家MacDonald Critchley所发现〔1〕,而后由Rosenberg〔2〕将这一现象定义为Sarcopenia。关于Sarcopenia综合征的定义仍有争议。分歧点主要在于随衰老而发生的骨骼肌功能(力量和动作性能)降低是否应作为Sarcopenia综合征的一部分。Clark等〔3〕于2008年提出Sarcopenia仅能表示肌肉的减少,而至于骨骼肌的力量则应用希腊语中表示力、动力的Dyna结合表示损失、损耗的Penia组成Dynapenia一词以表示随年龄而发生的力量下降。不仅从词源角度来说,Sarcopenia仅能代表“肌肉的缺乏”,而且肌肉力量本身的强弱也不是单纯依靠肌肉质量,还与肌肉的收缩性能和神经功能等因素有关,肌肉力量与肌肉质量之间并不呈线性相关。虽然如此,美国国立卫生研究院、欧洲老年人Sarcopenia工作组等权威组织〔3,4〕仍将其定义为衰老所导致的肌肉质量减少和肌肉功能降低(力量或动作性能二者择一),理由有:①仅将Sarcopenia定义为肌肉质量的减少显得范围狭窄,且可能使其临床应用价值受限;②Sarcopenia一词已得到广泛认可,将其替换反而有可能造成进一步的混淆〔4〕。由此可见,Sarcopenia目前仍缺乏能够用于研究和临床实践且被广泛接受的定义,但可以明确的一点是:骨骼肌的减少是公认的综合征表现之一。

2 衰老性骨骼肌缺乏综合征的发生与发展机制〔5~7〕

衰老性骨骼肌缺乏综合征发生与发展的可能机制包括,①营养状态:机体组织对营养素的反应下降和(或)营养不良,造成蛋白质代谢紊乱;②缺乏体力活动和(或)运动:现代社会静坐少动的生活方式使得老年人群易于进入“缺乏体力活动-体质健康下降-难以进行运动”这样一个恶性循环;③自由基的攻击:线粒体脱氧核糖核酸缺失突变所致的氧化损伤;④内分泌功能的改变:激素、生长因子的分泌与释放发生变化,如雌激素、生长激素、睾酮、脱氢表雄酮减少和(或)机体组织对胰岛素、胰岛素样生长因子刺激的反应性改变;⑤慢性炎症:白细胞介素(IL)-1、肿瘤坏死因子(TNF)-α和IL-6等促炎性细胞因子的分解代谢效应;⑥神经-肌肉完整性的损害:不可逆的纤维损伤或永久性失神经支配使神经-肌肉之间失去正常联系;⑦卫星细胞募集的改变:衰老过程中Ⅱ型肌纤维中卫星细胞的数量和募集能力都大大下降;⑧细胞凋亡:肌细胞的凋亡及其所诱导的线粒体脱氧核糖核酸突变。

上述种种可能机制看似相互独立、没有联系,实际上却互有关联,构成了一个庞大而复杂的发生机制网络。但需要强调的是,任何导致衰老性肌肉丢失的病原学因素最终都是通过诱导肌肉蛋白质合成与降解之间出现不平衡而导致肌肉蛋白质及整体肌肉质量的丢失。因此,对于肌肉蛋白质代谢的研究是探讨衰老性骨骼肌缺乏综合征发生发展机制非常有效的途径。

3 衰老个体骨骼肌蛋白质代谢的干预手段

3.1激素当前激素治疗所采用的有睾酮、脱氢表雄酮、生长激素等,但其应用效果却略欠理想〔7,8〕:虽然给老年被试补充超生理剂量的睾酮,可以增强下肢力量,并增加瘦体重,但其副作用却更为显著,可导致被试出现攻击性行为、血栓性并发症、睡眠呼吸暂停、外周水肿等,甚至会导致男性乳房发育并增加罹患前列腺癌的风险。

3.2运动运动可以显著影响蛋白质周转,运动后1 h内蛋白质合成即开始增加,且此效应可维持24~48 h。运动过程中同时持续发生着蛋白质的合成与降解。空腹静息时,因为蛋白质分解超过合成而呈蛋白质负平衡。空腹运动后,蛋白质合成与分解均增加,但后者变化幅度相对较小,所以负平衡程度稍有减弱,但仍呈负平衡状态。多数耐力项目运动员想方设法增加肌肉质量,通过训练课结束前或结束后即刻摄取碳水化合物和(或)氨基酸混合物以对抗氨基酸转运和肌肉有效利用率的增加。在这种情况下,蛋白质合成增加而分解不会增加,则蛋白质平衡变为正态〔9〕。这提示肌肉生长的最佳刺激很可能取决于运动训练与营养的整合。研究表明高体力活动水平对衰老性骨骼肌缺乏综合征具有积极的影响,较低水平的体力活动则与肌肉质量和力量的加速下降有关〔10〕。尽管衰老性肌肉丢失这种现象通常发生于不从事锻炼的人群,但在终身坚持体育运动的人群中也有发生,提示仅仅依靠运动并不足以完全预防和延缓此现象的发生。因此很多学者均认为运动结合足够的蛋白质摄入才是预防和延缓衰老性骨骼肌缺乏综合征的关键手段〔11〕。

3.3营养氨基酸具有刺激肌肉蛋白质合成的效应〔12〕。相对于其他可能应用于蛋白质合成促进的营养补剂而言,其作为蛋白质的合成底物更具有独特优势。必需氨基酸的可利用性是骨骼肌合成过程的关键因素〔13〕,而支链氨基酸尤其是亮氨酸则是必需氨基酸中最具有促蛋白质合成潜力的一种〔14〕。支链氨基酸不仅是蛋白质合成的底物,同时也被认为是通过活化细胞信号转导而调节蛋白质周转的营养信号,与胰岛素一样通过哺乳动物雷帕霉素靶蛋白活化真核起始因子4E结合蛋白1和核糖体蛋白S6激酶1这两种具有调节翻译起始功能的关键调节蛋白。运动、训练合并易吸收的氨基酸膳食补充的方式可能才是调节衰老个体骨骼肌蛋白质合成的较好手段。

4 影响骨骼肌蛋白质合成和肌肉生长的运动类型

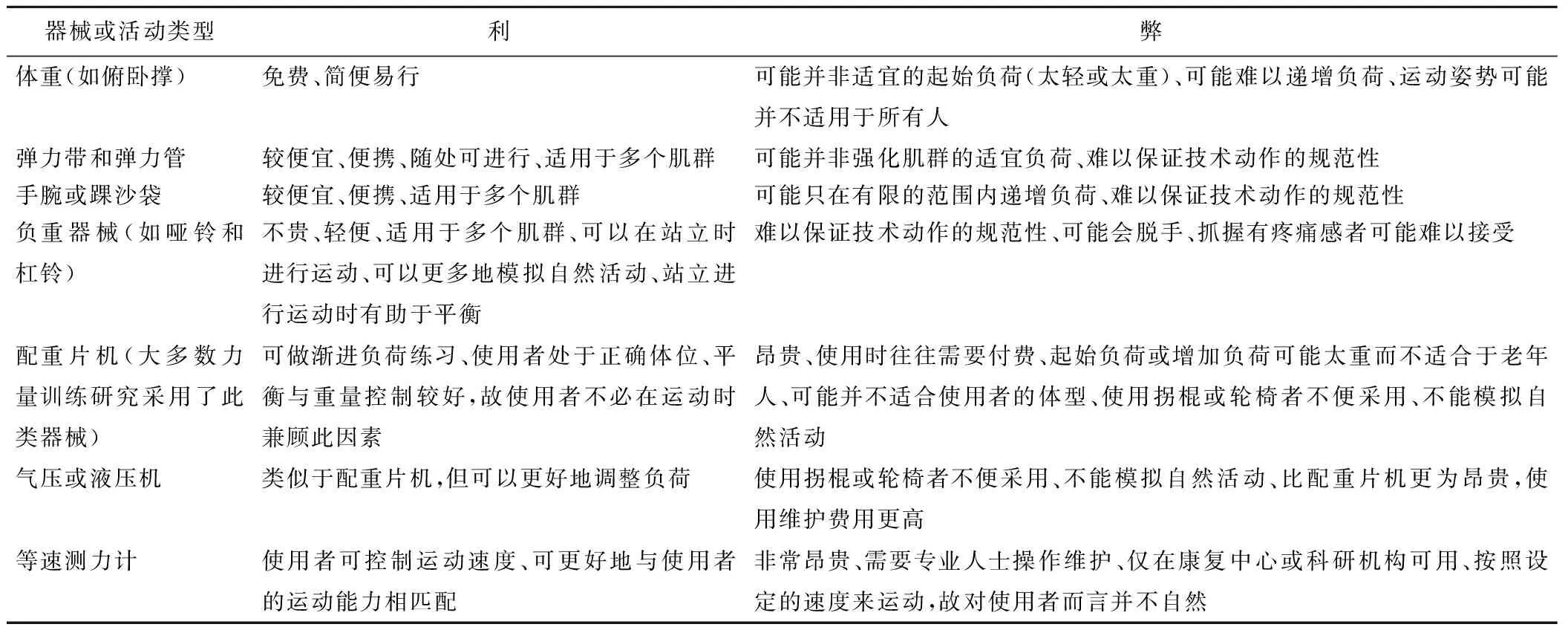

4.1抗阻运动抗阻运动是促进蛋白质合成和肌肉生长的良好刺激,在衰老性骨骼肌缺乏综合征的预防和治疗过程中具有重要作用〔15〕。无论是急性抗阻运动还是慢性抗阻训练对于骨骼肌蛋白质合成均有一定的促进,但同时必须注意3个问题:①目前认为大于70% 1RM的高强度抗阻运动才能较好地刺激肌肉蛋白质合成与肥大〔16〕,且多采用70%~85% 1RM强度进行干预。然而由于机体衰老,心血管功能下降,从事大强度力量训练时肌肉剧烈收缩并暂时性封闭局部血管可能增加心脏后负荷,使从事运动的老年个体发生危险,且过重的负荷易导致运动损伤的发生;②血流限制性抗阻运动是一种新颖的抗阻方式,通过限制工作肌血流和低强度抗阻运动两种刺激作用于骨骼肌的蛋白质合成。有趣的是,与多数人所认同的高强度相比,这种低强度抗阻运动(20%~50% 1RM)与工作肌血流限制也可产生类似的肌肉体积和力量增加〔17〕。这两种不同的运动强度产生了近似的结果,可能是因为它们都有工作肌局部的血流阻断。运动中静脉回流的封闭使代谢终产物在局部积聚,这种代谢环境的改变可能在运动单位募集(增强肌力)和信号转导的增强方面具有重要作用;③鉴于衰老性骨骼肌缺乏综合征未来的高流行性,所面向的人群庞大,需要一种安全、经济、方便的运动方式来进行干预。除了高强度抗阻运动可能导致损伤甚至发生意外之外,现有研究多是采用配重片机等专门器械进行运动训练而得出的实验结果。在实际应用中不仅没有专门针对老人使用所设计的抗阻器材,且相关器材(如配重片机、气压或液压机及等速测力计)价格昂贵并需要专人指导进行训练,不利于广泛使用。俯卧撑、杠铃、哑铃、弹力带等虽然经济方便但一方面难以达到所需负荷,另一方面也难以保证技术动作的规范性,均会影响运动效果,见表1。由此可见,抗阻运动方式可能并不是一种适于广泛使用的干预手段。

4.2有氧运动有氧运动在促肌肉生长方面的作用一直未受到应有的重视。研究〔18〕报道有氧训练不能改变老年人群的整体肌肉体积,但也有证据〔19〕表明有氧运动能增强肌肉功能。然而,由于在运动干预过程中往往伴有体重下降和(或)被试患有二型糖尿病或心脏疾病的情况,学者们也因此质疑这些混杂因素可能会影响骨骼肌蛋白质代谢响应运动刺激的真实变化,所以有氧运动对老年人肌肉体积和功能的影响迄今仍未明确〔20〕。

近年来研究发现急性有氧运动在空腹〔21〕和餐后〔22〕状态下均能刺激蛋白质合成,而慢性有氧训练也可诱导安静时蛋白质合成率的增加,提示有氧运动可能具有诱导肌肉适应性肥大的作用,可用于对衰老性骨骼肌缺乏综合征的干预。虽然目前普遍认为衰老性骨骼肌缺乏综合征主要表现为快肌的丢失,而有研究〔19〕却认为有氧运动对慢肌的影响比对快肌更为显著,但要明确的是:慢肌对于人体正常姿势的维持有着快肌不可替代的作用,在很大程度上慢肌可以说是后续快肌发展的平台条件,毕竟这些干预手段的唯一目的就是使人体能够具有独立生活的能力即相对正常的运动能力。此外,有氧运动相对于抗阻运动形式丰富,不易受到环境、条件等因素限制且经济易行,因此可能更适于推广至普通人群预防和延缓该综合征发生发展。

目前关于有氧运动导致肌肉蛋白质合成增加的细胞机制探讨极少,近年来有限的研究结果提示哺乳动物雷帕霉素靶蛋白复合物1在其中可能具有重要作用,因为哺乳动物雷帕霉素靶蛋白可响应急性有氧运动而上调〔23〕,但目前仍未达成共识,尚需进一步探讨。此外,必须要注意的是:持续性大强度耐力运动主要导致的是分解效应,因为运动中骨骼肌对氨基酸的代谢需求可能同时导致蛋白质合成和血浆氨基酸浓度的下降,从而影响骨骼肌蛋白质的合成。这也提示长期大负荷的有氧训练可能并不是促进骨骼肌蛋白质合成的良好手段。

表1 应用抗阻运动作为干预手段的利弊

5 衰老造模

在老年学研究领域,利用D-半乳糖制作快速衰老动物模型是常用的手段,使用这种模型基于两方面因素:①足够月龄的自然衰老动物难以购得。国内实验动物中心通常只能购买到8~9月龄的退役种鼠,即便能够购得少量自然衰老大鼠却也难以统一月龄、性别、级别和保证所需数量;②价格昂贵。目前一只自然衰老12月龄大鼠需约250元,每增加1个月龄价格要高50元,那么一只24月龄的大鼠保守估计也需要800元左右。如果研究者购入年轻或成年动物后自己饲养到足够月龄则饲养成本太高,周期太长,而且需承担大鼠突然死亡的风险。大鼠的生存周期可长达3年,检索SCI源刊可发现,通常使用的大鼠要达到24月龄(约相当于人60周岁),小鼠生存周期稍短,但至少也要达到12月龄。因此没有项目资助或一般项目资助的研究很难承担起实验动物这部分开支,从而也就导致了快速衰老动物模型的出现。

目前国内所采用的造模方法多是参考王少康等〔24〕和徐智等〔25〕,这两种建模方法在验证过程中虽然所选择的检验指标不尽相同,但却都没有将模型动物与自然衰老动物的肌肉组织进行比较,因此不能确定这种模型是否能较好地模拟衰老所造成的骨骼肌代谢与功能变化。通过检索Pubmed(2014-2-4),在“题名/摘要”范畴内,以“D-半乳糖”和“衰老”(aging和ageing两种表达方式)为检索词,分别检出了3 673、114和11篇论文,但是将“肌肉”与其联合检索,则检索结果均为“0”。这也说明采用此模型进行骨骼肌研究在国际上并未获得同行认可。因此拟采用此模型进行骨骼肌研究之前可能还需考虑所检测指标究竟是否适用于实验。若要进行衰老个体的骨骼肌蛋白质代谢研究,自然衰老的小鼠似乎是最为合适的动物,无论是ICR还是C57小鼠价格都较大鼠便宜且饲养成本也较低,即便是选择SPF级甚至无菌级,所需经费也低于大鼠。小鼠不仅生命周期更短,且衰老在早期就已经对肌肉产生了作用,如果选择较低月龄的小鼠从早期开始进行蛋白质代谢紊乱的预防似乎要比进行衰老小鼠的后期治疗更为有趣和有意义。

6 评价骨骼肌代谢的变化

国内体育科学领域主要集中探讨涉及蛋白质代谢调节关键信号转导通路在响应运动及其他等刺激时所产生的变化,以通路中关键蛋白的基因表达和(或)磷酸化表达变化来判断取样肌肉内蛋白质代谢情况,如用哺乳动物雷帕霉素靶蛋白、真核起始因子4E结合蛋白1和核糖体蛋白S6激酶1等作为反映蛋白质合成的指标〔26〕,而肌肉萎缩盒F基因和肌肉环状指基因1等作为反映蛋白质降解的指标〔27〕,然后补充检测取样肌肉内蛋白质总量。凡是涉及骨骼肌蛋白质代谢的变化,研究者均会采用稳定放射性核素示踪技术来检测骨骼肌内和(或)全身的蛋白质合成率和(或)降解率(蛋白质周转或更新)及干预后的蛋白质合成量〔28〕,毕竟肌肉生长过程中一个主要的环节就是蛋白质的沉积,也即蛋白质合成与降解之间谁占优势的问题。这种检测技术同时可应用于人体和动物,但是若采用动物进行研究,因为收集呼出气困难,其对全身蛋白质代谢率的测定难以实现,但仍可以检测出肌肉内合成分速率和绝对合成率。

此外,就专门针对衰老个体的研究尤其是以干预衰老性骨骼肌缺乏综合征为目的的研究而言,被试肌肉力量变化的测定是必要的。因为从美国国立卫生研究院〔3〕和欧洲老年人Sarcopenia工作组〔4〕的观点来看,肌肉力量的下降同样也是此综合征的判断依据之一,而且力量的增长也意味着收缩蛋白合成的增多。如果将机体蛋白质合成率、蛋白质含量、总蛋白质合成量等直接指标,调节通路中关键蛋白的蛋白水平变化、力量、肌肉横截面积等间接指标相结合,似乎能够更好地反映出骨骼肌蛋白质代谢在干预手段的影响下所发生的真正变化。

综上,氨基酸营养与运动、训练干预可能能较好地促进衰老个体的骨骼肌蛋白质合成并因此延缓或预防衰老性骨骼肌缺乏综合征的发生发展,但长期有氧运动结合营养干预对衰老个体骨骼肌蛋白质会有何种影响仍不清楚。目前所采用的运动手段中无论是抗阻还是有氧方式均难以为残障老年人群所使用,如何发展出一种能够为广泛的人群所适用的干预手段或研制出一种适用于广大老年人群(处于不同健康状态)的专用健身设备,又或者是开发出一种专用于干预此综合征的功能食品、饮料和(或)蛋白质与氨基酸的补充剂量将是研究方向。

1Morley JE.Sarcopenia in the elderly〔J〕.Fam Pract,2012;29(Suppl 1):i44-8.

2Rosenberg I.Summary comments:epidemiological and methodological problems in determining nutritional status of older persons〔J〕.Am J Clin Nutr,1989;50:1231-3.

3Clark BC,Manini TM.Sarcopenia ≠dynapenia〔J〕.J Gerontol A Biol Sci Med Sci,2008;63(8):829-34.

4Cruz-Jentoft AJ,Baeyens JP,Bauer JM,etal.Sarcopenia:european consensus on definition and diagnosis:report of the european working group on sarcopenia in older people〔J〕.Age Ageing,2010;39(4):412-23.

5Walrand S,Guillet C,Salles J,etal.Physiopathological mechanism of sarcopenia〔J〕.Clin Geriatr Med,2011;27(3):365-85.

6Grounds MD.Therapies for sarcopenia and regeneration of old skeletal muscles:more a case of old tissue architecture than old stem cells〔J〕.Bioarchitecture,2014;4(3):81-7.

7Ali S,Garcia JM.Sarcopenia,cachexia and aging:diagnosis,mechanisms and therapeutic options-a mini-review〔J〕.Gerontology,2014;60(4):294-305.

8Samaras N,Samaras D,Frangos E,etal.A review of age-related dehydroepiandrosterone decline and its association with well-known geriatric syndromes:is treatment beneficial〔J〕?Rejuvenation Res,2013;16(4):285-94.

9李焕玉.骨骼肌蛋白质合成调节通路研究进展〔J〕.中国运动医学杂志,2011;30(4):404-10.

10Christie J.Progressive resistance strength training for improving physical function in older adults〔J〕.Int J Older People Nurs,2011;6(3):244-6.

11Fry CS,Rasmussen BB.Skeletal muscle protein balance and metabolism in the elderly〔J〕.Curr Aging Sci,2011;4(3):260-8.

12Boirie Y,Morio B,Caumon E,etal.Nutrition and protein energy homeostasis in elderly〔J〕.Mech Ageing Dev,2014;136-7:76-84.

13Appuhamy JA,Bell AL,Nayananjalie WA,etal.Essential amino acids regulate both initiation and elongation of mRNA translation independent of insulin in MAC-T cells and bovine mammary tissue slices〔J〕.J Nutr,2011;141(6):1209-15.

14Balage M,Dardevet D.Long-term effects of leucine supplementation on body composition〔J〕.Curr Opin Clin Nutr Metab Care,2010;13(3):265-70.

15Onambele-Pearson GL,Breen L,Stewart CE.Influence of exercise intensity in older persons with unchanged habitual nutritional intake:skeletal muscle and endocrine adaptations〔J〕.AGE,2010;32(2):139-53.

16Camera DM,Edge J,Short MJ,etal.Early time course of Akt phosphorylation after endurance and resistance exercise〔J〕.Med Sci Sports Exerc,2010;42(10):1843-52.

17Manini TM,Vincent KR,Leeuwenburgh CL,etal.Myogenic and proteolytic mRNA expression following blood flow restricted exercise〔J〕.Acta Physiol(Oxf),2011;201(2):255-63.

18Lundberg TR,Fernandez-Gonzalo R,Gustafsson T,etal.Aerobic exercise does not compromise muscle hypertrophy response to short-term resistance training〔J〕.J Appl Physiol(1985),2013;114(1):81-9.

19Konopka AR,Harber MP.Skeletal muscle hypertrophy after aerobic exercise training〔J〕.Exerc Sport Sci Rev,2014;42(2):53-61.

20Pasiakos SM,McClung HL,McClung JP,etal.Molecular responses to moderate endurance exercise in skeletal muscle〔J〕.Int J Sport Nutr Exerc Metab,2010;20(4):282-90.

21Harber MP,Konopka AR,Jemiolo B,etal.Muscle proteinsynthesis and gene expression during recovery from aerobic exercise in the fasted and fed states〔J〕.Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol,2010;299(5):R1254-62.

22Holm L,Hall GV,Rose AJ,etal.Contraction intensity and feeding affect collagen and myofibrillar protein synthesis rates differently in human skeletal muscle〔J〕.Am J Physiol Endocrinol Metab,2010;298(2):E257-69.

23Camera DM,Edge J,Short MJ,etal.Early time course of Akt phosphorylation after endurance and resistance exercise〔J〕.Med Sci Sports Exerc,2010;42(10):1843-52.

24王少康,孙桂菊,张建新,等.亚急性衰老动物模型的建立及评价〔J〕.东南大学学报,2002;21(3):217-20.

25徐智,吴国明,钱桂生,等.大鼠衰老模型的初步建立〔J〕.第三军医大学学报,2003;25(4):312-5.

26叶鸣,贺道远,刘霞,等.低氧运动应激和适应对骨骼肌蛋白质合成的作用〔J〕.北京体育大学学报,2010;33(4):39-43.

27马延超,朱荣,许寿生,等.一次大强度耐力运动对大鼠骨骼肌蛋白质降解和AMPK活性变化的影响〔J〕.体育学刊,2011;18(2):139-44.

28Atherton PJ,Etheridge T,Watt PW,etal.Muscle full effect after oral protein:time-dependent concordance and discordance between human muscle protein synthesis and mTORC1 signaling〔J〕.Am J Clin Nutr,2010;92(5):1080-8.

〔2015-07-04修回〕

(编辑苑云杰/王一涵)

10.3969/j.issn.1005-9202.2016.14.119

江西省科技厅青年科学基金项目(20142BAB215048);江西省教育厅科技项目(GJJ13550);云南省教育厅科研项目(2012Y259);四川省教育厅科技项目(13ZB0073)

孙君志(1977-),男,高级实验师,博士,主要从事运动与骨骼肌功能研究。

夏志(1982-),男,副教授,博士,主要从事运动性疲劳与骨骼肌功能研究。

G804.2;R87

A

1005-9202(2016)14-3604-04;

1武汉体育学院研究生院2北京体育大学研究生院

3四川省体育科学研究所4成都体育学院运动医学系