我国环境公益诉讼主体问题的反思与启示

——以地方规范性文件为视角

吴应甲

我国环境公益诉讼主体问题的反思与启示

——以地方规范性文件为视角

吴应甲*

在我国实践土壤中孕育出来的环境民事公益诉讼制度,在不断发展的过程中遇到了瓶颈。诉讼原告主体范围不明、原告在诉讼中的身份地位未定、适格原告的起诉顺位以及分工协作情况未作安排等问题亟待解决。通过对地方规范性文件的梳理和反思,可以从中得到一些有益启示,以期为完善环境公益诉讼制度提供立法论证。

环境公益诉讼;公益诉讼主体;原告资格

近年来,我国陆续颁布了有关环境保护的法律和司法解释,对环境公益诉讼的原告资格进行规范,但实践中仍然面临着诸多问题亟待解决。①我国2013年1月1日起施行的新《民事诉讼法》将公益诉讼原告设置为“法律规定机关和有关组织”。2015年1月1日起施行的新《环境保护法》明确了可以提起公益诉讼“社会组织”的范围。2015年1月7日起施行的《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《公益诉讼解释》)进一步明确了“社会组织”的范围,但仍然未对“法律规定的机关”作出明确的规定和解释。知往而鉴今,对地方规范性文件的反刍和研究无疑是促进该制度完善的助推器。地方规范性文件对检察机关、社会组织、行政机关和公民个人等主体作为原告都进行了有益的探索,也积累了一定的经验,其中不乏建设性的举措。对这些规范性文件进行梳理分析,能够发现我国环境公益诉讼中关于原告主体设置的一些规律,以期对今后的立法完善提供参考。

一、地方规范性文件关于公益诉讼主体的设置

我国自20世纪90年代中期开始探索公益诉讼制度,并在实践中取得可喜的成绩,其中不乏环境公益诉讼案件,比如2003年山东省乐陵市人民检察院起诉范某环境污染侵权案、2003年四川省阆中市群发骨粉厂环境侵害案等,①齐树洁:《论我国环境纠纷解决机制之重构》,载《法律适用》2006年第9期。该制度在我国的发展实际上是一个自下而上的过程,即先由地方实践,总结出一定经验之后再由顶层设计予以认可并全面推行。在2012年我国修改《民事诉讼法》确认公益诉讼制度之前,各地经过长期的实践,也制定了一些规范性文件,对这些实践中总结出的经验进行反刍,或许可以得到一些有益的启示。

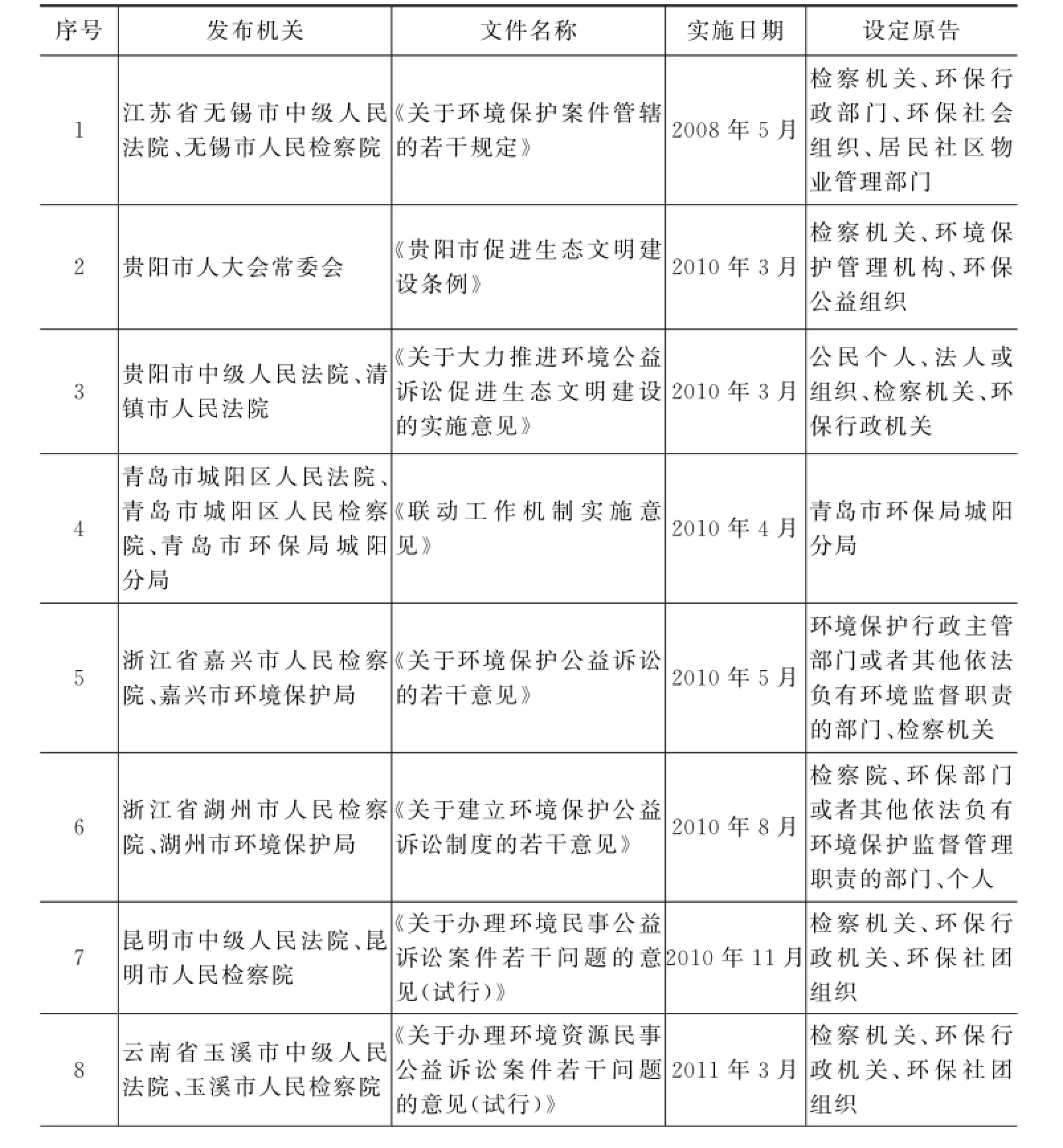

表1

续表

二、地方规范性文件的分析

从表1可以看出,为了适应环境司法的需要,我国贵州、云南、海南、江苏、浙江、山东等地通过制定地方规范性文件的形式对环境公益诉讼的原告主体资格作出了不同的规定。虽然各地规定效力层次不一、主体范围不同,但是都体现了在探索设定环境公益诉讼原告主体方面的亮点和特色。

(一)对环境公益诉讼的原告主体设定宽泛

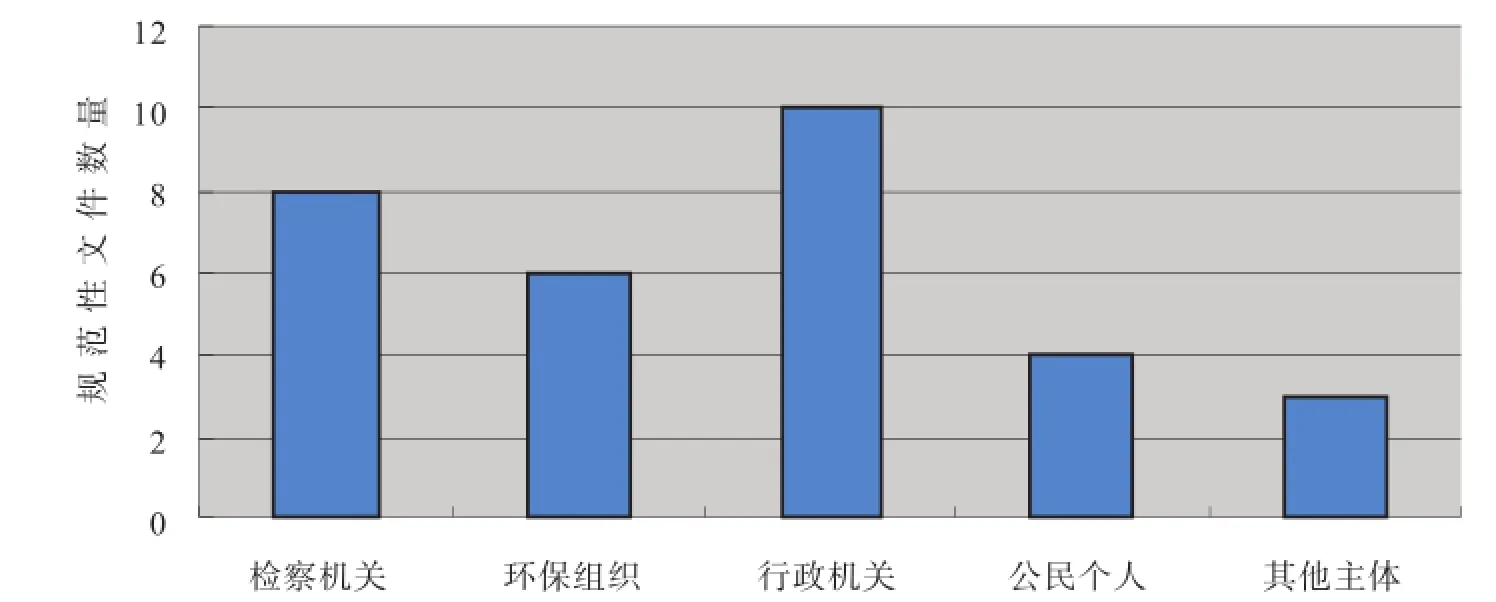

从图1可以看出,无论是公民个人,还是社会组织(特别是环境保护组织)或者公共利益的典型代表——国家机关(诸如检察机关、环境保护行政机关、地方政府等),都可以提起环境公益诉讼。也就是说,诉权的原告不限于直接利害关系人,非直接利害关系人也被逐渐地赋予了诉权,并且其范围还在扩展之中。例如,贵阳市中级人民法院和清镇市人民法院联合制定的《关于大力推进环境公益诉讼、促进生态文明建设的实施意见》首次赋予了公民个人提起环境公益诉讼的主体资格,使其与法人或组织、检察机关、环保行政机关一起成为原告主体,并有权对污染环境的违法行为进行监督、检举和控告,只要发现污染公共环境的行为或者环保部门有行政不作为的行为,均可提起环境公益诉讼。①张锋:《我国公民个人提起环境公益诉讼的法律制度构建》,载《法学论坛》2015年第6期。又如,修订后的《民事诉讼法》施行后,江苏省常熟市人民政府于2013年8月发布了《全市环境保护联动执法机制的实施意见》,该文件仍规定了公民个人可以提起环境公益诉讼。

图1 各原告在规范性文件中的分布情况

(二)对适格主体的起诉顺位作了相应的安排

设置宽泛的主体必然导致重复诉讼和管辖竞合等问题,因此建立一种合理的起诉秩序便成为当务之急。2011年7月,海南省高级人民法院发布了《关于开展环境资源民事公益诉讼试点的实施意见》,将起诉主体作了如下分类:第一类是检察机关;第二类是负有环境监管职责的行政机关,具体包含:环境保护行政机关、海事管理机关、海洋与渔业管理机关、水务行政管理机关、林业行政机关等;第三类是天然具有环保职责的自然保护区管理机构;第四类是从事环保和公益事业的法人组织;第五类是村民委员会和居民委员会等基层群众自治性组织;第六类是社会公民个人。①何熊:《环境公益诉讼中原告资格问题研究》,载《长江大学学报》2014年第6期。此外,该文件还设置了起诉前置程序并安排了起诉顺位。检察机关对于损害环境公共利益的民事违法行为,既可以督促负有相应环境保护职责的行政机关起诉,也可以自行提起公益诉讼。相关行政机关对于损害环境公共利益的民事违法行为,既可以支持自然保护区管理机构、从事环保和公益事业的法人组织、村民委员会、居民委员会等基层群众自治性组织和公民个人提起环境公益诉讼,也可以自行提起诉讼。检察机关、相关行政机关在60日不起诉的,公民个人可以自行提起环境公益诉讼。当然,也有学者提出:现阶段不宜对环境公益诉讼的原告诉权行使设置前后顺序,应当规定有诉权的原告均可以向人民法院起诉。但为了防止滥诉和重复诉讼,法院在受理环境公益诉讼后,应当及时通知其他适格主体参与诉讼,并在诉讼中将其列为公共原告。①肖建国:《民事公益诉讼制度的具体适用》,载《人民法院报》2012年10月10日第7版。

(三)规定了多主体联动协作机制和司法提前介入制度

环境一旦遭到破坏,其带来的损害将不可估量,恢复难度也非常之大。司法必然要与地方环境治理的总体目标任务相结合,才能最大限度地发挥司法的能量,而不能将视野局限于传统的事后救济和当事人具体诉求的司法习惯。司法机关要以社会公众环境需求标准为指向,与地方环保行政机关和环保组织建立更为紧密的协作关系,将环境司法由“单打独斗”推向“联合作战”的最优模式。检察机关作为法律监督机关,要充分发挥职能,以指导监督环境行政执法为重点,创新环境司法与行政执法的工作协调机制,依法支持、鼓励环保行政机关主动担当起追究行政相对人承担环境修复民事责任的职责,最大限度地发挥环保行政执法的实质效率。例如,2006年7月,无锡市创立了环境司法的提前介入制度,即环保行政机关在对环境违法行为进行查处时,可以根据行政相对人的具体违法情形,在作出行政处罚之前或者行政处罚生效前的任何阶段,申请人民法院对行政相对人的违法行为采取强制措施,制止行政相对人继续实施环境违法行为。②祝颖:《环保法庭地方性改革检视》,载《暨南学报》2015年第3期。2009年,无锡市又确立了司法支持环保行政部门对违法者采取强制措施的制度。这两项制度在全市范围内全面实施,使环境损害处于萌芽状态即被有效制止,使环境污染事件的处理实现了行政与司法的无缝对接,切实解决了环保行政执法过程中强制措施弱、调查取证难等现实问题。又如2010年11月,昆明市中级人民法院和昆明市人民检察院联合制定了《关于办理环境公益诉讼案件若干问题的意见(试行)》。该意见首创了环境公益诉讼的禁止令制度,并对禁止令的申请条件和操作程序作了原则规定,主要是针对出现环境紧急风险,可能对公共利益造成严重损害时,人民法院应当及时采取相应措施,以避免危害的发生。③张怡、徐石江:《我国环境公益诉讼的发展困境与对策分析》,载《河北法学》2010年第12期。

(四)对原告的诉讼费用和鉴定费用承担作了规定

随着环境公益诉讼原告资格的扩张,参与诉讼的主体也将增多,但囿于高额的诉讼费和鉴定费,许多主体对提起环境公益诉讼仍然“可望而不可即”。首先,环境公益案件一般是造成损害大、涉及范围广而且修复难度大的案件,根据我国《诉讼费用交纳办法》的规定,诉讼费用应当根据诉讼请求的金额或者价额,按照比例分段累计交纳,如此高额的诉讼费用,使原告负担沉重。其次,环境公益诉讼案件要查清污染或破坏行为与损害事实之间的因果关系,以及损害程度如何等内容,通常需要经过长期和反复的调查取证及鉴定工作。一个典型的环境公益诉讼案件需要费用20万元到30万元,主要是用于取证、调查,支付诉讼费、鉴定费,①郄建荣:《经费不足致公益诉讼叫好难叫座》,载《法制日报》2015年3月30日第6版。高额的鉴定费使得有些原告不得不放弃诉讼的意愿。针对上述窘境,海南省专门下拨了环境公益诉讼专项资金,以应对诉讼启动难题,并出台了细则对资金的管理、使用和监督进行规范,以确保环境公益诉讼顺利地进行;贵阳市也规定,对于公益性环保组织、公民个人等提起的环境公益诉讼,予以免交或者缓交诉讼费用。结案后,被告败诉的,诉讼费由被告承担。提起公益诉讼的原告败诉的,可免缴案件受理费。针对一些污染行为需要鉴定费用的情况,环保法庭应积极与民间环保组织联系,提出帮扶计划,以此减轻提出环境公益诉讼原告的经济负担,鼓励机关团体、个人等积极监督排污行为。对于水资源保护等环境公益诉讼案件,确需采取取证、检测、鉴定等方法而存在资金困难的,原告可向法院申请,由人民法院协调基金会提供一定的资金帮助。

三、地方规范性文件的启示

(一)借鉴了原告资格的“好事者”标准

我国正在建立的环境公益诉讼制度,旨在解决日益恶化的环境问题,而构建环境公益诉讼制度的核心就是原告资格问题。环境公益诉讼的适格原告并不是自身的人身、财产或私益性环境权益遭受侵犯的人,尽管自身利益受到直接侵害的人也可以提起环境公益诉讼,但是其前提必须是其诉讼请求不在于自身的损害赔偿,而在于要求停止某种对环境产生危险的行为。②吕忠梅、吴勇:《环境公益实现之诉讼制度构想》,载别涛主编:《环境公益诉讼》,法律出版社2007年版。如果以原告与案件之间的利益关联作为判断原告适格与否的唯一标准,那么会产生这样的矛盾:一方面,原告遭受个人损害是其能否要求法院就该案件实体问题进行裁判的必要前提;另一方面,在案件进入实体审理后,法院就完全撇开了原告遭受的个人损害。此外,与传统原告在私益诉讼中的支配性地位相比,公益诉讼中的公共利益则居于支配地位,这种支配性大大降低了传统原告在公益诉讼中的作用。③Kellis E.Parker&Robin Stone,Standing and Public Law Remedies,Columbia Law Review,转引自陈亮:《美国环境公益诉讼原告适格规则研究》,中国检察出版社2010年版,第222页。

按照传统的原告资格理论,原告必须与案件事实有直接的利害关系,因为原告资格的主要功能在于促使当事人能够尽力为案件进行辩护,维护受损的利益,除此之外的其他的功能都不是原告资格旨在实现的目标。无论是衡量司法机关的恰当作用,还是决定实体请求是否必要,都远远超出了以考察个人利益为己任的原告资格所能承受之重。①Gene R.Nichol,Abusing Standing:A Comment on Allen v.Wright,University of Pennsylvania Law Review,1985,Vol.133,No.3.明确了这一点后,我们发现,“直接利害关系人”标准只不过是用于确保原告为其利益进行辩护的一种手段,其理论基础在于经济学上的“经济人”假设,即只有那些自身利益遭受损害的人,才可能在利己心的驱使下为其案件进行辩护。但是“经济人”理论的假设也有本身的不足,现实生活中的利他主义者比比皆是,只要有证据证明原告不是刻意进行滥诉,能够为其案件进行热心辩护,就不应当将其拒于法院大门之外。传统原告适格规则的局限恰恰在于,将“尽力为受损利益而辩护”的充分条件当成了必要条件,以至于排除了那些与诉争案件无直接利害关系,但能为案件进行辩护的利他主义者。或许是基于这样的理由,澳大利亚法律改革委员会在《1985年原告资格法》中提出“好事者”标准(meddler test),作为判断原告资格的依据。②陈亮:《环境公益诉讼研究》,法律出版社2015年版,第165~166页。

所谓“好事者”标准,是指在环境公益诉讼中,任何人都享有原告资格,除非法院能够认定原告仅仅是为了“骚扰他人”(merely meddling)才提起诉讼。这一标准包括如下几层含义:(1)“好事者”标准废除的是现行原告适格规则的内容,并没有废除“起诉人必须具备原告资格”这一要件。也就是说,在公益诉讼中,起诉人欲让法院就其案件实体问题作出判决,仍然必须具备原告资格。(2)“好事者”标准是对原告资格的推定。即法院首先推定,凡是提起公益诉讼之人都具有原告资格,然后由被告证明原告是否是“好事者”。只要被告能够证明原告只是为了“管闲事”才提起诉讼,那么法院就可以原告缺乏原告资格为由驳回诉讼。(3)原告是否骚扰者,并非根据现行原告资格所要求的利益种类来判断。也就是说,缺乏现行原告适格规则以授予原告资格的利益,并不表明原告就是骚扰者。(4)这一标准淡化了原告与诉争利益之间的利害关联。③杨春学:《经济人与社会秩序分析》,上海三联书店、上海人民出版社1998年版,第47页。在这一标准之下,原告在诉讼标的或者结果中的“个人利益”(personal stake)只是其取得原告资格的充分条件而非必要条件。“好事者”标准在坚持原告适格规则的同时,为维护公共利益开启了正义之门,不失为构建环境公益诉讼制度的最佳选择。

(二)规定了公益诉讼人制度

早在2010年11月,昆明市中级人民法院和昆明市检察院联合制定的《关于办理环境公益诉讼案件若干问题的意见(试行)》就赋予了人民检察院、环保机构和环保社团组织在环境公益诉讼中的公益诉讼人资格。2015年7月1日,全国人大常委会作出了《关于授权最高人民检察院在部分地区开展公益诉讼试点工作的决定》;随后最高人民检察院印发了《检察机关提起公益诉讼试点方案》,正式赋予检察机关在环境公益诉讼中的公益诉讼人资格。上述规定将检察机关提起公益诉讼的身份确定为“公益诉讼人”,而非“原告”,确有一定的道理。

首先,原告与案件事实有直接利害关系,所以法律必须要求其以自己的名义起诉;而公益诉讼人与案件无直接利害关系,所以无须也不能以自己的名义起诉。其次,原告起诉的目的是为了维护自己的合法权益,而公益诉讼人则是为了维护不特定的多数人或者社会公共利益。最后,原告需要直接承担法院的裁判结果,而公益诉讼人因与案件事实无直接利害关系,因此可以不受裁判结果的拘束。①易萍:《论检察机关提起民事公益诉讼的法律地位》,载《中国民事诉讼法学研究会2015年年会论文集》。据中华环保联合会统计,我国2000年至2013年环境诉讼案件总计60起,其中近1/3是由检察机关作为原告提起诉讼的,这说明赋予检察机关提起环境公益诉权有现实需要。②王彬辉:《从生态环境入手探索提起公益诉讼》,载《检察日报》2015年4月26日第3版。维护公共利益是国家的基本价值追求和重要的职能设定。检察机关是我国宪法明确规定的法律监督机关,无论是检察机关以国家名义提起刑事公诉,还是代表国家利益或者公众利益提起或者参与民事行政诉讼,都属于法律监督权的内涵范畴。检察机关经由全国人民代表大会常务委员会的授权以“公益诉讼人”的身份依法提起环境公益诉讼,不仅表现为对环保行政机关依法行使职权的监督,而且还表现为对一般民事主体违法侵害国家和社会公共利益的行为进行依法监督。③程建玲:《检察机关提起公益诉讼若干问题探讨》,载《中国民事诉讼法学研究会2015年年会论文集》。

那么,检察机关以公益诉讼人的身份参加诉讼是否会享有特权,是否会打破诉讼平衡状态,如何实现检察机关诉权与监督权的并行不悖呢?实际上,检察机关作为公益诉讼人和法律监督者的目的都在于保护国家和社会公共利益,其本质是统一的,因此两种身份不会产生实质上的悖逆。在环境公益诉讼中,公益诉讼人和被告的诉讼地位是平等的,被告除了不享有反诉权之外,①《公益诉讼解释》第17条规定:“环境民事公益诉讼案件审理过程中,被告以反诉方式提出诉讼请求的,人民法院不予受理。”其他合法权利的行使均不受限制。

但是,检察机关对环境公益诉讼的监督宜设置为事后监督模式。若检察机关作为公益诉讼人参加诉讼,那么就出现了公益诉讼人和法律监督人竞合的情况,此时检察机关仍行使事中监督权的话,这种制度设计显然是非理性的,也是不合理的。在这种情况下应当遵循诉讼参与权和法律监督权相分离的原则,若两者竞合,就只能规定检察机关可以在裁判生效后,以抗诉的模式进行监督,而不能在事中就行使法律监督权,以防影响司法公正。在公益诉讼人非检察机关的情况之下,在实际诉讼过程之中往往存在原、被告之间相互妥协的情况,以至于可能损害社会利益和个人利益的问题。对于这种情况,建议建立环境公益诉讼的抗诉制度,即让检察机关也参与到环境公益诉讼之中,作为环境公益诉讼力量架构中的重要一极,发挥监督和制衡作用。这样既有利于充分发挥环境公益诉讼的监督作用,也有利于环境公益诉讼在法制的轨道上有效运行。②常纪文:《环境公益诉讼需解决八个问题》,载《经济参考报》2014年9月3日第A6版。

(三)明确了诉讼激励规则

环境公益诉讼原告免缴诉讼费是我国一些地方为了鼓励公益诉讼和缓解环保法庭“零受案率”的困境而开出的制度良方,旨在对环境公益诉讼的原告进行经济资助,以提高其提起环境公益诉讼的积极性。结合地方实践经验,我们发现有以下几种激励方式:(1)诉讼费用由败诉方承担规则。通常是指原告的诉讼费用由败诉的被告方承担,该规则旨在对污染环境者进行惩罚。③比如贵阳市中级人民法院和清镇市人民法院制定的《关于大力推进环境公益诉讼、促进生态文明建设的实施意见》第7条规定:“公民、法人或其他组织提起环境公益诉讼,我市两级法院应根据案件的具体情况,明确予以免交或缓交诉讼费用。案件审结后,被告败诉的,诉讼费用由被告负担;提起公益诉讼的原告败诉的,可以免缴案件受理费。”(2)公益诉讼救济基金规则。即无论提起诉讼的原告是否胜诉,政府或者有关组织均从设立的专项基金中对原告支付的费用进行补助。④比如《海南省省级环境公益诉讼资金管理暂行办法》规定,对国家机关、其他法人组织及公民提起环境公益诉讼涉及的诉讼费用进行补助的专项资金,包括案件受理费、申请费、调查取证费、鉴定费、勘验费、评估费,以及其他诉讼产生的费用。(3)胜诉提成规则。即原告的代理律师在胜诉后可以提取一定比例的酬劳,如果该代理律师是公益律师,还可以提取一定比例的酬劳给他所在的公益组织的一种规则。这也是对传统民事代理激励规则的发展。

通过比较,我们知道上述三种激励规则的资金来源是不同的。败诉方承担规则的资金主要来源于对污染环境者的惩罚;公益诉讼救济基金的主要来源是法人、社会组织募集设立的基金或者政府专项基金;胜诉提成规则的资金主要来源于原告获得的赔偿。那么何种规则是最佳激励规则呢?功能主义者认为,法律并非一种自治的学问实体,其包含的概念和术语只不过是达到某种结果的途径而已。①[加]欧内斯特·J.温里布:《私法的理念》,徐爱国译,北京大学出版社2007版,第7页。因此,选择哪种激励规则,关键在于其功能如何。

考察昆明市《关于办理环境公益诉讼案件若干问题的意见(试行)》的实施情况,相较之下,我们发现败诉方承担规则处于上风。该文件中规定原告胜诉的,环境公益诉讼人(原告)的律师代理、调查取证、鉴定等相关费用,均由被告承担,此规定有着如下优势:首先,败诉方承担规则的核心在于对环境公益诉讼中的原告提供经济激励,这也符合理性经济人对自利目标的追求。出于胜诉的需要,原告的首要目标就是发现违法行为而非当事人的存在。从总体上看,败诉方承当规则的存在,会激励原告投入大量的时间和精力,发现能够使其获得经济激励的环境违法行为,而非被动消极地等待受害者上门。由此,原告成了“为追捕逃犯而领取奖金的人”(bounty hunter),被激励着去追诉那些受害人尚未明确的违法行为。②John C.Coffee,Jr.Understanding the Plaintiff's Attorney:the Implication of Economic Theory for Private Enforcement of Law through Class and Derivative Actions,Columbia Law Review,1986,Vol.86,No.4.其次,与传统私益诉讼中以原告作为激励对象不同,该文件还确立了以原告律师为激励对象的制度。由于环境公益诉讼原告资格的扩张,原告与案件事实之间可能毫无关联,它们之间仅仅是“名义上的利益”。由于缺乏实际利益的驱动,原告对于诉讼进程,包括诉讼中律师的行为,都可能缺乏密切关注的积极性。而研究表明,在原告无法监控其律师行为的诉讼中,对原告律师的激励将指引着重大诉讼决定的进程。③陈亮、刘强:《纠缠于正诉激励与滥诉预防之间——美国环境公民诉讼中“败诉方负担”规则之考察》,载《法律适用》2007年第8期。目前,败诉方承担规则对原告及其律师的激励作用有多大尚无有效的衡量方法,但取得律师费的激励作用确实影响着公益团体提起诉讼的意愿。④Note,Awards of Attorney Fee to Unsuccessful Environmental Litigants,Harvard Law Review,1983,Vol.96,No.3.

败诉方承担规则将案件诉讼费用的承担与胜诉与否挂钩,同时激励费用也来源于对败诉方的惩罚。这种制度规定,既不会像公益诉讼救济基金规则那样增加政府或社团组织的额外支出,也不会像胜诉提成规则那样减少公益诉讼人(原告)应该获得的合理赔偿,因此应为环境公益诉讼激励规则的首选。《公益诉讼解释》也对诉讼费用的承担作了规定,支持胜诉原告要求被告承担环境服务功能损失和修复费用、合理的律师费、检验鉴定费和调查咨询费等请求。

*作者系四川省资阳市雁江区人民检察院检察官,厦门大学法学院诉讼法博士研究生。