“纵向”合议的中国式改造与路径

——以中、基层法院的合议现状为视角

刘连义

“纵向”合议的中国式改造与路径

——以中、基层法院的合议现状为视角

刘连义*

合议制在实施过程中出现了合而不议、形合实独的问题及陪而不审的问题,这其中既有中华传统文化和群体生存规律的原因,又有我国现实司法现状的原因,根本原因在于横向合议的制度设计并不符合我国的国情。现实中已经存在且发挥作用的纵向合议机制并非完全一无是处,应将其放在法治层面上加以完善,降低行政化的副作用,使之更好地发挥积极作用。

合议制;横向合议;纵向合议;签批制度

一、理想破灭:横向合议的虚化

(一)横向合议的理想

我国古代的合议制度可以追溯到西周时期,西周时期的周王命令三公合议定案是最初的雏形,并在以后得到发展,如秦汉时期的杂治、廷议,唐朝的内部会审、外部会审,宋朝的杂议、聚录,到明清时期,以多种制度存在,如三司会审、圆审(清朝称九卿会审)、朝审、大审、热审、秋审等等。我国现行合议制度不同于我国古代的合议制度,现行的合议制度是由西方传入我国。“在公元前149年罗马共和国为削弱王权,将审判组织改为多人。”①周枏:《罗马法原理》(下册),商务印书馆1994年版,第863页。由此可知,我国古代的合议主体由不同部门不同官职的人组成,而现在的合议主体是同部门的法官。

在合议制的理想状态下,案件由多人共同开庭、评议、裁判,少数服从多数,作出相对科学、体现大多数人意志的裁判结论。在我国的司法实践中,从1996年7月第一次全国审判方式改革工作会议开始,强化合议庭和法官职责是近20年来司法体制改革的重要内容,而且最高人民法院屡次专门为此发布司法解释和专项规定。①这方面的司法解释和专项规定有2002年《关于人民法院合议庭工作的若干规定》、2007年《关于完善院长、副院长、庭长、副庭长参加合议庭审理案件制度的若干意见》、2010年《关于进一步加强合议庭职责的若干规定》、2010年《关于改革和完善人民法院审判委员会的实施意见》等。

(二)形合实独的困惑

1.一人到庭的尴尬

通过调查,目前中级法院、基层法院(以下简称中、基层法院)适用普通程序的刑事案件开庭时,合议庭人员均到庭;而民事案件开庭时,合议庭人员到庭情况如下:(1)基层法院:一审普通程序案件无人民陪审员参与的,基本上为承办法官一人到庭;有人民陪审员参与且人民陪审员经常驻庭的,三人基本上均到庭;人民陪审员不经常驻庭工作的,也为承办法官一人到庭。(2)中级法院:一审案件基本上三人均到庭。二审案件除院、庭长关注的,或当事人有上访、再审倾向外,多数为承办法官一人到庭调查,少数为合议庭成员全体出庭。通过以上调查可以看出,在基层法院,除人民陪审员经常驻庭的情况外,承办法官一人到庭为常态。

2.承办法官的独角戏

在合议庭人员均到庭的情况下。开庭的程序大致如下:在准备阶段,由审判长主持,核对当事人,说明权利义务;在正式庭审阶段,则由承办法官主持。大部分案件在开庭审理的过程中,除承办法官外,其余合议庭成员基本上不实质参与案件的审理。有的合议庭成员在庭审时看手机、书籍或其他案件卷宗。

3.案件评议的旁观

从调研情况看,在基层法院,无论合议庭人员是否全部出庭,案件评议非常少见,中级法院的情况相对较好,基本上所有民事案件都有评议的环节。在案件评议的过程中,是否实质发表意见因人而异,也因案件而不同。整体来看,过程较为随意,庭长发表意见较多,审判长有时发表意见,其他的承办法官则较少发表意见。

从发表意见的过程和用语来看,多为商量和建议性质,如“……是不是好一点”“是不是应该……”。然后由承办法官进行解释,庭长最后决定,即使提出不同意见的人最后也会同意承办法官或庭长的意见,而不会坚持自己的意见,合议庭笔录中也不会提到评议时的不同意见,笔录多为后补。向审委会汇报的案件,名义上合议庭的多种意见,实际上不是合议庭不同成员的意见,而是承办法官本人提出的两种意见,或者签批者提出了不同的意见。从实际情况来看,整体上体现出“议而不争”①廖永安:《我国民事合议制度之运行现状——以一个欠发达地区基层法院的民事审判为考察对象》,载《社会科学》2008年第4期。的情况,按照多数意见作出裁判结果的,极为少见。

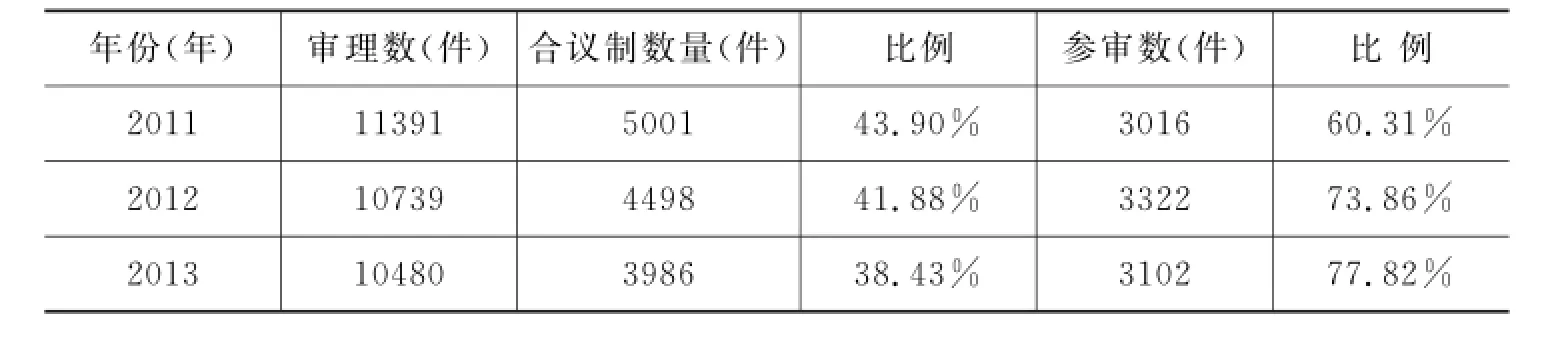

(三)陪而不审的现实

陪审制度在各国的存在率很高,因其成本高、效率低等原因,基本上限于极少部分特殊案件,实践中较好发挥作用的是以美国为代表的陪审团制度。陪审制度的理论基础是司法的民主性。从实际实施来看,人民陪审员某种程度上成了司法民主化的点缀和少数人的政治荣誉。在人民陪审员经常驻庭工作以后,人民陪审员实际参与庭审逐渐推开。但人民陪审员实际上只起到了“凑人数”的作用,庭下有的参与案件送达、整理案卷,起到了借调人员或聘用人员的作用,司法民主化的意义不大。从笔者所在的城市基层法院2011年至2013年的总体情况看,人民陪审员参审案件比率很高,但真实地参与程度却很低。(见表1)

表1 人民陪审员参审案件比例表

(四)简易疑难的难分

案件的疑难复杂并非立案时就能看出,整体而言,案件标的额越小,难度越小。但这仅仅对于案件整体有意义,具体到个体案件中,在不经过审理的情况下,无法辨别案件是疑难的还是简易的。同一类型的案件,标的额小的案件,影响较小或当事人不提起上诉的原因往往不是服判息诉,而是基于成本效益的对比。

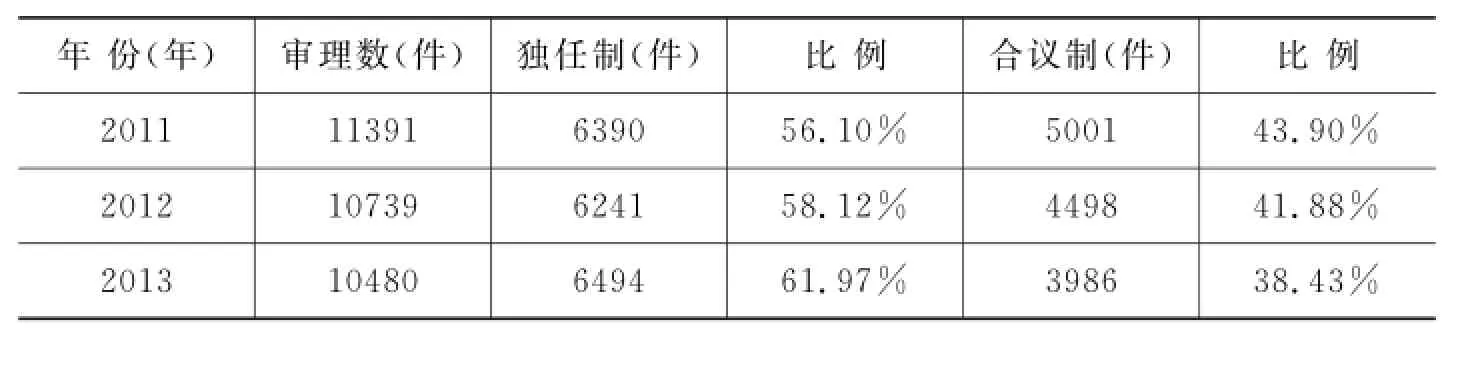

为了应对合议制带来的多人到庭的问题,司法实践中,简易程序成了规避多人到庭的方式。从表2可以看出,近三年来,简易程序适用率不断提高,本应适用于少数简单案件的简易程序占60%以上。简易程序与普通程序只在审限上存在区别,上诉案件很多,审委会研究的简易程序案件也并不鲜见。从案件的审理方式来看,“庭审方式、过程与普通程序几无分殊”②毛德龙、陈九波:《基层法院民事诉讼合议庭运作之实证研究》,载张卫平主编:《民事程序法研究》(第3辑),厦门大学出版社2007年版。,在可计量的标准(均以简易程序立案)剔除不可计量的标准(案件事实清楚、争议不大)的情况下,简易程序的作用比较小。

表2 独任、合议案件比例表

二、破灭原因:基于国情的分析

(一)文化基础的合理

中国人长期以来奉行“表面上谦虚”的做人原则,“多做事、少说话”成了每一个人的生存准则,对于评议案件这种典型的以“说”为主的工作方式,法官不适应。

合议庭成员之间围绕裁判结论的形成所产生的冲突关系,也是一种博弈。合议庭成员发表意见时总是在衡量着自己意见被人们接受的可能性,自己的意见会不会引起承办法官的反感,领导是否因此认为自己在政治上不成熟,自己在提出反对意见后,承办法官会不会对自己承办的案件也提出反对意见。有时承办法官可能并不欢迎其他合议庭成员过多地介入自己审理的案件,认为其他成员的介入在某种程度上是对自己权力、权威的挑战,看低了自己的业务能力。

(二)熟人群体的规律

无论是社会中的具体制度还是作为个体的个人,都离不开母体意义上的社会。我国是典型的关系社会里,作为传统社会的农村自不必说,即使在城市,人们建立了新型的同事关系、行政隶属关系,形成了一种“城市里的熟人社会”。在中国这样一个特殊的关系社会里,“道德和法律,都因之得看所施的对象和自己的关系而加以程度上的伸缩”①费孝通:《乡土中国·生育制度》,北京大学出版社1998年版,第36页。。合议庭是典型的熟人群体。现在我国的合议庭十分固定,往往在一起工作不少于两三年,有的更长,如何评议案件,形成了特有的规律和习惯,“成员之间容易产生互相依赖心理,有时还可能形成某种默契”②姜梅:《现行合议制的变革与完善》,载《人民司法·应用》2013年第11期。。

中国文化的思想是群体意识,合议庭成员之间往往秉承“和为贵”“整体一致”的原则,在一个关系本位的社会里,“不把重点固定放在任何一个方面,而从乎其关系,彼此交换,其重点放在关系上了”①中国文化书院学术委员会:《梁漱溟全集》(第3卷),山东人民出版社1990年版,第94页。。在长期的磨合中,最终形成了“个人尊重集体”“审判员尊重审判长”“合议庭成员尊重承办法官”的局面。

(三)民主意识的缺失

在我国的社会中,人与人之间讲究高低层级之分,很难在平等的条件下形成民主决策,同层级人之间合议庭的民主可能导致承办法官自己定案。案件质量一般针对承办法官而言,案件出现上访等责任事故时,追究责任的对象往往是承办法官和庭长,甚至主管领导,而一般不涉及审判长,更不涉及合议庭其他成员。

(四)案件数量的压力

1991年,全国法院共受理各类案件321.5万件。2014年,全国法院受理各类案件15650784件,是1991年受理案件数量的4.9倍。近年来,审判管理更加严格,行政事务不断增加,当事人的需求也越来越多,从实质上对合议庭的全部案件均进行深度的研究并提出意见很困难。有学者提出合议庭成员应当独立地拟写出案件处理意见书,但笔者认为这与实际不符,最后也会变为承办法官一人制作,就像现在中基层法院的合议庭笔录基本由承办法官制作一样,加重了办案人员的负担。也有的学者主张评议过程中“同步录音”“分管院长和庭长列席案件合议”。②李献民、苗合理:《合议案件不能“合而不议”》,载《人民法院报》2013年9月7日第2版;杨晓梅、陈晓红:《合议案件同步录音防止“合而不议”》,载《人民法院报》2012年5月27日第1版。甚至有人主张分管院长和庭长旁听庭审,庭长列席案件评议还存在可行性,但让分管院长也参加评议甚至旁听案件庭审则显然不可行,分管院长很难有如此多的时间。一项制度在整体不能发挥作用时,只对其不断进行细节的修补,用无数个制度去防止它,办案效率不断降低,就会掉入“钱穆制度陷阱”③“钱穆制度陷阱”是历史学家钱穆针对中国政治制度演绎的传统提出的,大意是指一个制度出了毛病,再制定一个制度来防止它,相沿日久,制度一天天地繁密化,变成了病上加病。。

(五)法官数量的掣肘

在案件数量压力不断增加的情况下,法官数量并没有相应增加,尤其是在基层法院法官流失严重的情况下,基层法院,尤其是人民法庭的法官数量极少。从调研情况看,B市26个人民法庭中,包括庭长在内,法官共计79人,平均每个法庭3人,其中,某县法院共有6个人民法庭,法官共计14人,其本身就不能组成合议庭审理案件。

通过以上基于我国国情的分析可以看出,横向合议的理想在我国的破灭,并不是中国法官的渎职,其根本原因还在于我国合议制度本身的设计不合理。制度的设计缺陷从根本上否定了其应有的作用。

三、运行现实:纵向合议的实践

(一)签批机制的复杂化

签批机制一直以来被看作是司法行政化的典型代表而颇受诟病。但现实是,签批机制得到了一定的发展,层级越来越多。

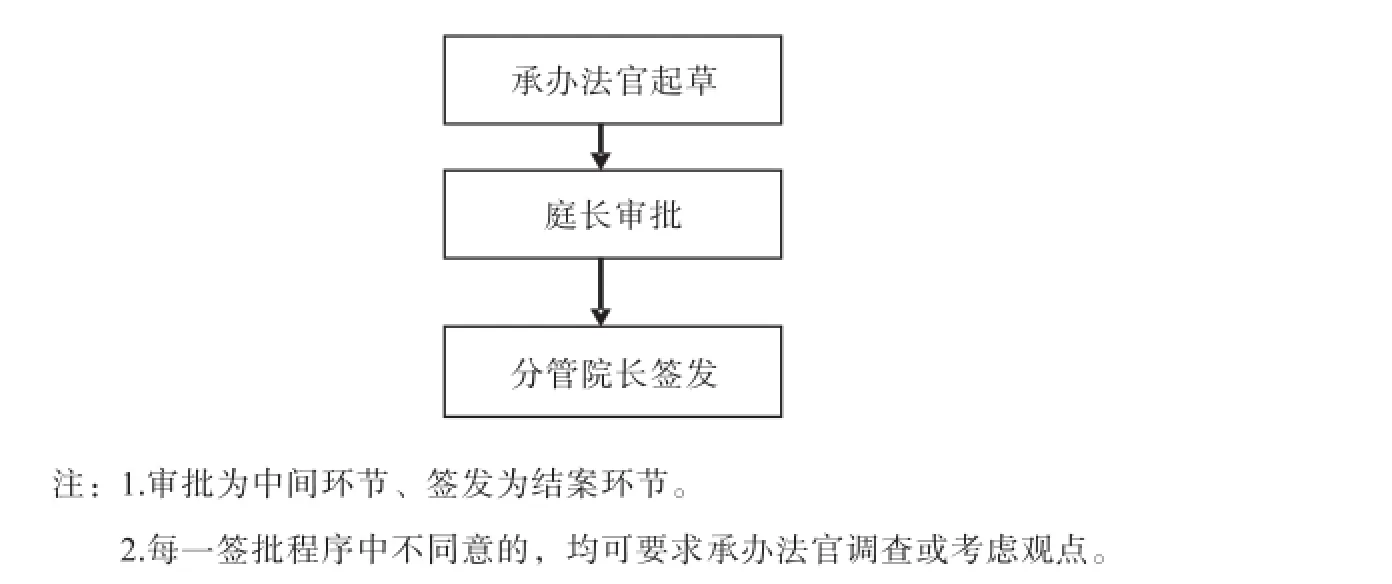

从调研情况看,笔者所在城市基层法院的管理层级较为统一,所以签批机制也十分类似,基本上是“承办法官起草—庭长签批—分管院长签批”的“1+2”三层结构。由于管理层级的差别,中级法院的签批机制各不相同,笔者所在的中级法院长期实行“承办法官起草—审判长签批—庭长签发(庭内认为疑难的报分管院长签发)”的机制,随着近些年专委职务的安排和案件质效的要求,签批机制更加复杂。因案件不同分为三种,一审案件实行“承办法官起草—审判长(一般为副庭长)签批—庭长签批—专委签批—分管院长签发”的“1+4”五层结构;二审维持案件实行“承办法官起草—审判长签批—庭长签批—专委签发(专委不同意的报分管院长签发)”的“1+3+0.5”四层半结构;二审发改案件实行“承办法官起草—审判长签批—庭长签批—分管院长签发”的“1+3”四层结构。

(二)纵向合议的形成

在案件裁判和签批的过程中,庭长一般参与案件的评议,所以一般不会发生驳回的问题。当“专委”不同意庭内意见时,一般会签署意见,发回合议庭复议。合议庭复议后同意“专委”新意见的,报“专委”签发;合议庭复议后仍坚持原意见的,报“专委”后,“专委”同意的签发,不同意的则报分管院长签发。分管院长同意合议庭意见的,签发,不同意合议庭意见的,一般会建议提交审委会讨论。详细的审批程序见图1、图2。

在长期的签批实践中,一种中国式的纵向合议制度形成了。在实践中,值得注意之处有两点:一是合议庭成员很少实质性地发表意见,但是签批领导却经常驳回庭内意见;二是复议时,合议庭坚持原意见的比例远超过更改意见的比例。

在签批制度颇受诟病的同时,签批机制却越来越严密,这应该引起我们的深思。纵向合议机制在批评声中不断发展,根本原因是纵向合议符合我国国情,满足了司法公正的需求,符合司法的客观规律。

(三)纵向合议的科学性

1.案件质量的要求

司法作为一种严肃的对当事人构成较大影响的国家强制性结论,只依靠一人作出,多数时候缺乏科学的可信赖性支撑,在合议庭虚化的情况下,会有一种新的制度填补空白,这是案件质量的客观需要,也是司法规律的要求。在现实情况下,完全由横向合议庭独立裁判不符合案件公正的需要。由于合议庭成员的不作为,如果完全由合议庭裁判容易导致承办法官个人裁判,当事人和律师针对承办法官的腐蚀会更加积极,加之个人知识的有限性和偏好,裁判的科学性难以控制。合议制正是避免了个人裁判的弱点,保护作出判决的法官免受“威胁、怨恨和报复之虞”①王聪:《审判组织:合议制还是独任制?——以德国民事独任法官制的演变史为视角》,载《福建法学》2012年第1期。。

图1 某中级法院裁判文书签发程序图

图2 某基层法院裁判文书签发程序图

与横向合议相比,纵向合议制度更能提高案件的质量。横向合议听承办人介绍案情而很少全部查看案件材料,纵向合议成员则在相对宽松的时间内充分查看案件材料并认真思考,不急于立刻拿出不成熟的意见。

2.审判责任的要求

现在在同层级人员组成的合议庭评议案件的理论下,如果出现错案,从理论上讲,合议庭人员均应负责,但在缺少基本评议或评议成为“建议”的情况下,让合议庭成员承担共同责任就成为集体为个人承担责任,合议庭其他成员会感到一种受牵连的“冤枉”。②康天军:《我国法院合议制度的现状与完善》,载齐树洁主编:《东南司法评论》(2010年卷),厦门大学出版社2010年版。

事实上,法官的责任仍然是一个内涵和外延都不清楚的词汇,党的十八届三中全会提出:“让审理者裁判,让裁判者负责。”在责任不明的情况下,存在两种极端,一种是不负责任,另一种是随意给裁判者课以责任。在实践中,这种责任往往是对上访案件的责任和发改案件的责任。发改案件的责任主要体现在通报批评上,责任仅针对承办法官本人。信访案件主要是针对承办法官本人,有一定影响的,庭长接待做工作,影响很大的,分管院长、甚至院长都要负责任,但是合议庭成员并不负任何责任。这种责任负责机制加深了纵向合议的合理性,降低了合议庭成员发表意见的可能性。

在法官保障机制较为欠缺和当事人上访压力较大的情况下,承办法官个人、甚至合议庭缺乏对信访案件负责的能力,这也是有的案件中承办法官不愿拿意见或者拿不出意见的重要原因。但当庭长、分管院长介入后,情况好转,在领导与承办法官的联合下,负责和处理信访事件的能力大大提高了。

3.发表意见的可能

在承办法官有裁判意见的情况下,其他合议庭成员发表意见意味着批评。如前文所述,在较为固定的三人组成的群体中,同层级的法官因为多种原因不愿对其他法官主审的案件说三道四、发表反对意见,当审判长为承办法官时,作为下属的法官更加失去了发表意见的勇气。在中国的熟人社会中,只有比承办法官更高层级的人发表反对意见的可能性大。较高层级领导作为高层级的管理者,对案件发表意见成为其必然的职责,而且这种意见是自己确定的、敢于坚持的意见。

4.知识经验的结合

现在各地法院普遍出现法官断层现象,笔者所在城市基层法院30~40周岁的法官十分稀少,其中某基层法院仅有3人。法官断层现象将法官分成了中老年和青年两个不同特点的群体。没有经过系统法学教育但拥有丰富办案经验的老法官现在多已成为法院的中、高层领导,而受过系统法学教育但经验十分匮乏的年轻法官成为实际办案的中坚力量。两个群体分离明显,但各有优缺点,纵向合议制度恰好将两者相结合,对于合理配置司法资源,充分发挥不同特点法官群体的作用有着积极意义。

通过以上分析可知,当合议庭无法发挥其作用、有效裁判案件时,通过制度性安排,其他人员介入决策并形成纵向合议的机制并无不妥。①晋松、吴美来:《合议庭决策功能的实现模式及其完善——兼论合议庭独立行使审判权的现实解读》,载《法律适用》2011年第1期。在签批这种纵向合议制度普遍存在的情况下,与其半遮半掩,不能使其作用最大化,不如公开承认,并予以改进,发挥其应有的作用。

四、制度完善:破除司法行政化的进路

(一)参与人员署名制

裁判文书署名,既是一种荣誉,更是一种责任,应该体现案件决策参与者的真实情况和全部过程。

在现有的“横向合议+签批”制度下,在裁判文书上署名的人员并不全是真正的裁判者,案件决策过程的重要参与者却并不在裁判文书上署名,形成了反逻辑的事实。在纵向合议制度不断完善的过程中,不论纵向合议人员有几个人、不论是单数还是双数,均应在裁判文书上署名。案件经过审委会研究的,亦应当签署所有审委会委员的名字。从署名上避免裁判者与署名者分离,同时从法律意义上确认纵向合议过程中每一位成员的地位和责任。

(二)审判长职务的取消

在我国《民事诉讼法》和《人民法院组织法》中,并无审判长这一固定的职务。在司法改革的过程中,为了加强合议庭的职能,2000年颁布的《人民法院审判长选任办法(试行)》中规定,审判长应当从德才兼备的法官中选任产生。后来,在内部人数较多的业务庭,在副庭长以下设立了审判长这一较为固定的职务,内部人数较少的,审判长由副庭长担任,也较为固定,但在不少法院把审判长当成了一种政治待遇和隐性职务,将其发展方向定位为“靠近副庭长”,②姜梅:《现行合议制的变革与完善》,载《人民司法·应用》2013年第11期。甚至成为提拔为副庭长的台阶。这在实际上,真正的作用是增加了一个新的科层。

在实践中,审判长并未起到应有的作用,其作用大多是作为一级行政化的领导,而且在庭长、副庭长存在的情况下,其管理作用更小。参加庭审时,审判长往往只负责庭前准备阶段;在评议案件时,无论是横向合议,还是纵向合议,其积极作用甚微。

(三)合议人数的确定

我国的合议制自西方引进,但在合议庭人数设计上,却较为单一,虽然法律规定了3人以上的单数,但是在实际运行中,除极特殊案件外,一般为3人合议庭,而西方各国通常根据案件的不同类型规定了不同的法官数量。以法国为例,初审法院通常采用3人合议庭的形式;上诉法院合议庭一般由3名至5名职业法官组成;最高法院合议庭都是由7名至15名法官组成,但大部分由9名职业法官组成。①关于各国不同级法院之间的合议庭人数组成,参见张溶开:《论我国刑事合议制的完善》,辽宁大学2013年硕士学位论文,第9~10页。

在我国纵向评议的机制内,首先,没有必要一定将合议庭人员规定为单数,也可以按照每一个法院管理层级的数量和具体情况视情况而定;其次,包括承办法官在内,所有的签批人员均作为合议庭成员,一般情况下,签批层级不少于两层。②本文主要针对中基层法院的实际情况展开论述,在更高级别的法院,案件数量相对较少,横向评议实施效果远好于中、基层法院,可以采取“横向+纵向”评议的机制。

(四)领导强势的弱化

客观地讲,在有领导参与的纵向合议机制中,影响法官发表意见的较大阻力是领导的强势地位,领导意见容易吸收承办人的意见,这种不平等地位也是多数学者批评签批制度的原因之一。其实,如前所述,在实践中,合议时形成的意见多数情况下仍然坚持了合议庭原有的基础意见。但是,这种担心并不是没有根据和道理的,应该通过制度的设计尽量予以避免。

1.基础意见的提出

纵向合议是一个对承办法官基础意见的批判过程和修正过程,为了避免评议过程中领导发表意见后承办法官失声,承办法官在案件审理完毕后应当根据自己对案件的认识制作判决书,直接交由领导签批,有效避免领导发表意见后承办法官失声。

2.领导不同意后的走向

在多层级的签批过程中,即使其中一个人不同意承办法官的观点,也应当继续向下一层级签批,当到达最后的签批人处时,最后的签批人同意承办法官观点且多数人同意的,直接签发。如果其不同意承办法官观点或者多数人不同意承办法官观点,不应返回承办法官处重新考虑裁判意见,应当直接提交审判委员会讨论决定。但是签批人认为应当继续调查的,则应返回承办法官,调查工作完毕后,另行进入签批程序,返回调查次数应以一次为限,避免领导以返回调查为由强化自己的话语地位。

3.签批材料的存档

无论签批材料更换过多少次,为了保存案件纵向评议的全过程,应当将所有的案件签批材料全部存档,以备后查。而且在承办法官主导的整理案卷过程中,承办法官为了避免自身在追究责任时承担不当责任,也有将全部材料存档的积极性,领导也不容易干涉材料存档,实施的可操作性很大。

结 语

一项制度本身并无优劣之分,实践是检验真理的唯一标准,制度实施效果是评价制度优劣的唯一标准。司法制度的优劣,看是否在司法公正的实现上做了加法。制度作用的发挥程度除了制度本身的科学设计外,更多地依赖于客观条件和具体实施。“法律人很容易陷入制度中心主义的陷阱,认为制度到位了,问题就解决了。”①郑戈:《美国财政宪法的诞生》,载《华东政法大学学报》2015年第3期。同一项制度在不同的历史条件下,在不同的地域,在不同的社会文化的综合作用下,作用可能完全不同。合议制度是司法裁判的基本制度,传统的横向合议制度在西方国家实施较好,但不意味着在中国同样能发挥出应有的作用。合议制度进入中国后,与中国土壤结合,形成了纵向合议的签批制度。现实中已经存在且发挥作用的纵向合议机制并非完全一无是处,将其放在法治的制度层面上,并加以总结完善,才能更好地发挥其作用。这正是本文的目的。

*作者系山东省滨州市中级人民法院法官。

——基于对C市部分法院院庭长办案情况的实证分析

——以基层法院民事案件审判为研究样本