行为能力、要素匹配与规模农户生成

——基于全国农户抽样调查的实证分析*

朱文珏 罗必良

行为能力、要素匹配与规模农户生成

——基于全国农户抽样调查的实证分析*

朱文珏 罗必良

基于“行为能力—要素匹配—规模农户”的理论分析线索,通过实证研究表明:(1)总体而言,农户的农地转入与种植规模扩大具有大体一致的行为发生学特征;(2)农户的规模扩大与农户规模经营,两者存在重大差异。生产经营能力是决定农户扩大经营规模的前置因素,而交易经营能力则是规模农户形成的决定因素;(3)随着经营规模的扩大及规模经营的形成,农户的要素投入将发生相应的结构性转换,呈现“以雇工缓解家庭劳动力约束—农机外包服务替代雇工—自购机械替代农机服务外包—以信贷投入契合规模经营”的匹配演化趋势;(4)农业规模经营与规模农户的生成,与相关要素市场的发育与匹配密切关联,并不由农地经营权流转市场单独决定。其中,农业信贷市场的发育尤为关键。

行为能力 要素匹配 农地转入 规模农户 市场发育

一、问题的提出

农地的流转集中及其规模化经营是国际农业发展的一个基本趋势。在美国,从1935年到2013年,其农场数从680万个减少到210万个,农场的农地经营规模在80年的时间里增长了3倍。[1]同样,无论是发达国家如德国、法国、澳大利亚以及日本等,还是发展中国家如印度、巴西、乌克兰等,其农地经营规模均呈不断集中的趋势。因此,农地经营的集中化与规模化已成为人类工业化与城镇化发展的必然结果。[2][3]在我国,由均田承包制度所决定的小规模分散化农业经营格局,已引发诸多问题。促进农地流转与集中,加快农业适度规模经营,成为现阶段我国农业基本的政策选择。

众多研究已经关注到农业规模经营的若干方面:(1)农户农地流转的决定因素。一是从宏观定性角度,分析现行的户籍制度、农村土地流转制度、农村社会保障制度、农业金融制度等制度因素对农地流转的影响;[4][5][6][7][8]二是从微观定量角度,分析农户家庭特征、制度环境、市场特征、区域环境等因素对农户农地流转及其规模经营意愿的影响;[9][10][11](2)适度规模经营的效率作用。主要是揭示农业规模经营对农业经营效率的影响,并由此提出规模经营的适宜标准;[12][13](3)农户最优农地经营规模区间的测算。既包括加总数据的处理,[14][15]也包括分区域、分农作物品种的规模效益分析。[16][17][18]

从农户层面来说,农地规模经营具有十分重要的行为发生学含义:第一,在农地家庭承包的制度约束下,农地规模经营必然地依赖于农地经营权的流转,或者更准确地说,依赖于部分农户对其经营权的退出;第二,部分农户的经营权退出与另外一部分农户经营规模的扩大,一定意味着农户在农地经营中的分化,只有那些具有农地经营比较优势的农户,才可能走向农地的规模经营;第三,更为重要的是,经营规模的扩大必然地要求农户投入要素的结构性转换及其调适性匹配。其典型情形是,家庭农业劳动力的总量约束通常难以满足较大规模土地的劳动用工需求。一方面,为了消除这类不平衡性,农户可能会通过劳动力市场来解决;另一方面,考虑到农业劳动质量的考核成本、农业用工旺季雇工的较高成本及其不确定性,规模农户可能寻求资本对劳动的替代。可见,农户的农地规模经营并非由农地要素及其流转所独立决定的,由此也就意味着,农户的农地流转行为与农户的规模经营行为隐含着重大差异。显然,现有文献对农地规模经营的讨论,并未对上述问题予以足够的关注。

本文侧重于考察种植农户的农地规模经营行为。为了阐明小农演化为规模农户的内在逻辑,本文构建“行为能力—要素匹配—规模农户”的分析框架。其分析步骤是:第一,由于农户规模的扩大一定源于农地的转入,所以必须首先识别农户转入农地并扩大规模的影响因素。按照前述逻辑,本文将这些影响因素表征为农户具有农业经营比较优势或者行为能力的决定因素;第二,基于因素识别,进一步考察规模农户的要素匹配机理,并阐明在推进农地规模经营的进程中,要素市场的发育及其优先次序。

二、理论线索与推论

假定农户是异质的。在农业经营中,这类异质不仅包括资源禀赋与偏好的差异,更包含行为能力的差异。由此可以假定存在能力优势与能力劣势的两类农户。在均田承包的初始情景下,对于农地经营,行为能力不足的农户可能会放弃部分有价值的产权权能,例如粗放经营、撂荒等,从而导致租金耗散与效率损失,[19]从逻辑上来说,这类农户有转出农地的意愿。具有行为能力优势的农户,相对其农地产权赋权而言,可能存在能力过剩与浪费,显然这类农户有转入农地的意愿。为了从机理层面分析农户农业经营的行为能力如何决定农地转入及农地规模经营行为,必须先构建农户农业经营能力的分析维度。

进一步地,本文将农户家庭经营或家庭农场视为一个“企业”。制度经济学的代表人物康芒斯从两个方面认识企业的本质,一是从“人—物”关系出发,认为企业是利用资源的协同效应,从而将分散资源集结并向市场提供产品和服务,着重体现为生产决策属性;二是从“人—人”关系出发,认为企业是利用“权威”代替市场价格机制,对企业内各要素的所有者进行协调,即具有交易选择属性。[20]为此,可以将农户的经营能力细分为生产经营能力与交易经营能力两个层面。

(一)生产经营能力:基于企业理论的梳理

以Knight为源头的企业家理论和以Chandler为源头的管理协调理论深化了对企业性质的认识。在Knight看来,企业不是别的东西,而仅仅是一种装置,通过它,企业家自愿承担风险,并保证厌恶风险者得到确定的收入,以换取对后者的支配权力。Knight(1921)指出,在不确定性下,“实施某种具体的经济活动成了生活的次要部分;首要的问题或功能是决定干什么以及如何去干。”[21]这“首要的功能”即指企业家功能。此外,Schurnpeter(1934)视企业家为创新者,能够改革和革新生产的方式;[22]Casson(1982)则认为“企业家是擅长于对稀缺资源的协调利用做出明智决断的人”。[23]Chandler(1977)则通过对美国企业发展史的考察,分析了企业内部管理协调取代市场协调的历史过程。[24]他以大量的企业史资料论证了在大量生产和大量分配的条件下,管理协调具有比市场机制更高的生产力和更低的单位产品成本。

如果我们将经营决策能力(marketing)定义为奈特所说的“决定做什么以及如何去做” 的能力,而将所有涉及贯彻这一决策的其他活动定义为“生产活动”(producing),那么我们就可接受张维迎(1995)的下述判断:尽管每一个人都可能掌握某些经营决策能力,但观察表明,各个人的经营决策能力是不同的。[25]这不仅仅是因为不同的人会面对不同的搜集与加工信息的费用,同时还由于经营决策能力很大程度上取决于各个人的“机灵”、“想象力”和“判断力”。所有这些个人特点,起码有部分是先天的、无法教育的。此外,尽管各个人在他们的生产活动能力上也有不同,但生产活动能力的分布并不需要与经营活动能力的分布相一致。为了简单起见,假设个人之间在生产活动能力上是完全相同的,但是在经营决策能力上有差别,这种差别为人们创造了一个合作的机遇,并导致“企业”的出现。在企业中,那些具有高经营决策能力的人负责经营决策,而那些并不擅长经营决策的人则负责生产活动,以此代替每个人都是既负责经营决策又负责生产活动的个体实业家。

基于上述,可以得到如下推论:

第一,农户生产经营能力的差异,必然导致其在农地经营中的分化,一个基本表现就集中体现为农地的流转。显然,没有农户的农地经营权的退出,就不可能有规模农户的形成。

推论1:那些具有农业经营决策能力优势的农户倾向于扩大农地经营规模,从而寻求能力与规模的匹配;相反,那些具有农业经营决策能力劣势的农户则倾向于转出农地,甚至退出家庭经营。

第二,农业生产经营可以包含生产决策及多种农事活动。随着经营规模的扩大,如果所有的农事活动均由一个家庭经营主体独自处理,那么现场处理的复杂性及其多样性,必定超出农户的劳动行为能力。由此,农地与劳动力的要素匹配及其结构性矛盾,必将伴随农地规模的扩大而加剧。从短期来看,农业生产的季节性决定着农业用工旺季与淡季的交替,势必引发时间上过剩与不足的结构性矛盾;从中长期来说,家庭人口与劳动力的变化,也必然导致农户经营过程中劳动力需求与供给总量上的结构性问题。因此,结构性矛盾能够内生出农业劳动力要素市场的发育。

推论2:随着农地经营规模的扩大,农户往往会选择雇工进行经营作业。

(二)交易经营能力:基于交易费用理论的考察

在Coase(1937)看来,市场和企业是资源配置的两种可以相互替代的手段。[26]它们的不同表现在:在市场上,资源的配置是非人格化的价格来调节,而在企业内,相同的工作则通过权威关系来完成。二者之间的选择依赖于市场定价的成本与企业内管理协调成本之间的平衡关系。企业的显著特征是“以权威替代价格机制”。企业之所以产生,根源在于它能够节省交易费用。

基于科斯的基本思想,杨小凯和黄有光(1995)建立了一个关于企业的一般均衡模型。[27]假定在一个经济系统中,每个人都可以生产两种产品:面包和生产面包过程中的管理知识。再假定专业化的经济性,人们会选择分工组织生产。组织分工的方式有三种:第一种方式是管理专家将管理知识卖给生产面包的专家以换取他所需要的面包。这种组织分工方式意味着两个产品市场,一个是管理知识市场,另一个是面包市场,分工的双方以产品交换产品,权威和剩余权是对称分配的,所以不存在企业。第二种组织分工的方式是,生产面包的专家开家工厂,雇佣管理专家的劳动。第三种组织分工的方式是,生产管理知识的专家开设工厂,雇佣生产面包的工人。这后两种组织分工的方式都是剩余权与权威的不对称分配,而且都是以劳力的买卖代替中间产品的买卖,都需要建立企业。由于第一种分工方式必须交易管理知识,第二种分工方式必须交易用来生产管理知识的劳动,两者的交易费用均很高。第三种组织分工方式只须交易面包和生产面包的劳动,面包的数量和质量以及生产面包的劳动均较容易测定,交易费用相对较低。所以,一般情况下,劳动分工将以第三种组织方式出现。因此,企业是一种巧妙的交易方式,它可以把一些交易费用极高的活动卷入分工,同时又可以避免对这类活动的直接定价和直接交易。在第三种分工方式中,管理专家拥有企业的剩余收益权与剩余控制权,剩余收益权就是管理知识的间接定价。

基于上述,我们可以得到另外的推论:

第一,对于农业而言,与农地规模经营相匹配的劳动要素流动隐含着高昂的交易成本。首先,我国已进入“刘易斯拐点”转折区间或到达“刘易斯拐点”,[28]与此同时,大量农业劳动力转移引发的农业雇工的搜寻成本与雇佣成本不断上升;其次,农业生产活动的季节性与周期性特性,往往会使得农忙季节无工可雇的现象时有发生,从而加剧了农业雇工的不确定性与风险成本;其三,农业的生命节律特性,决定了农事操作者必须根据生物需要的指令来做出有效的现场处置,[29]必然导致劳动质量的监督困难,内生高昂的考核成本。因此,随着农地规模的扩大,农户通过采用机械替代劳动力,成为了改善要素匹配效率最恰当的选择。

推论3:实施农地规模经营的农户,往往会选择机器替代劳动进行经营作业。

第二,作为专用性资产的投资,农机具不仅具有作业对象的针对性,而且会因农业的长周期性所决定的较低使用频率,导致投资锁定与沉淀成本。由此,当家庭农场尚未达到足够的规模水平时,农户会倾向于将资产专用性较高的生产活动卷入分工体系当中,即通过购买生产性服务替代直接购买农机,以降低生产费用并改善经营效率。[30]可见,对于规模农户而言,投资农机或者购买生产性社会服务,是两种可替代的经营策略。

推论4:如果农户的经营规模尚未达到一定水平,会倾向于选择购买生产性服务进行经营作业。

第三,农业机械对土地利用有着“集约性”与“规模性”要求,[31]具有投资额相对较大的特点。尽管存在机械小型化的技术可能性,但作为固定投资,农机购置依然存在投资门槛。此外,农地规模的扩大,不但需要以支付农地流转价格为代价,同时也要求农田水利设施与配套装备等附着于土地的资产与之相匹配。[32]可见,农地规模经营对农户有一定的资金要求。当农户自有资金不能满足农业生产的投入要求时,必然需要通过信贷市场获得资金借贷,以满足生产需要。

推论5:农户的信贷可获性越大,其实施农地规模经营的可能性越大。

第四,农地在农业用途上的生产力取决于以各种形式的互补性投资,如灌溉排水设施、大棚钢管设施等。与其他行业相比,农业专用性投资行为所形成的资产不但易于“沉淀”,即缺乏流动性,[33]而且具有明显的收益时滞性特征,前期承担的成本要经过较长一段时间后才会形成经济收益。由此,生产周期内的农地稳定性预期将会显著影响农户的农业生产投资行为,进而影响规模经营行为。

推论6:地权的稳定性预期决定农户的投资行为,地权稳定性越高,农户越会加大投资力度,实施农地规模经营的可能性越高。

三、计量分析1:行为能力、农地转入与经营规模扩大

一般来说,农户的农地经营规模的扩大,必然依赖于农地经营权的转入。因此,揭示规模农户的生成机理,有必要首先识别农地转入行为与农户的规模经营行为的差异,从而阐明农户行为能力所隐含的行为发生学意义。

(一)数据来源

本课题组于2015年春节期间在全国范围内进行农户抽样调查,通过聚类分析选取广东、贵州、河南、江苏、江西、辽宁、宁夏、山西、四川9省区共计54个县域,发出问卷2880份,收回问卷2704份,问卷有效率为93.89%。

(二)变量设置及其说明

1. 被解释变量。农地转入是农户规模经营的前提,因此首先设置“是否农地转入”为第一个被解释变量。同时,农户实际种植规模有助于直观表达农户经营的规模,因此将其设置为第二个被解释变量。

2. 解释变量。根据前文逻辑,将农户的经营能力细分为生产经营能力与交易经营能力两个层面,同时依照推论,设计出刻度农户在生产与交易两方面的经营能力指标。

(1)农户的生产经营能力包括两个维度。一是农业生产能力。农户农业生产经营能力的优劣,外在表现为与其他农户生产经营的效率与效益比较,可用题项“与别人相比,您家农业生产单产水平的高低”来测度。二是农户雇工水平。用“劳动用工来源”(分别包括“自家劳动力”、“互相帮工与换工”、“雇请零工”、“雇请专用服务队”)来测度农户的雇工可获性。

(2)农户的交易经营能力包括四个维度。一是机器替代劳动。用农户所拥有的农用机械物质资本表达,测度题项为“是否购买农机”以及“农机净资产价值”。二是购买生产性服务。指农户的农内生产性机械服务需求,用题项“是否有购买农业机械服务”表达。三是农业信贷投入。用题项“从银行贷款得到的用于农业投资的金额”测度。四是地权的稳定性。用“土地是否调整”、“土地是否确权”两个题项测度。

3. 控制变量。由于农户的承包耕地面积、家庭劳动力数量以及所处地域特征会影响农户农地流转决策以及农机投资决策,本文将其作为控制变量。

表1 变量说明及其描述性统计结果

(三)模型构建与计量结果

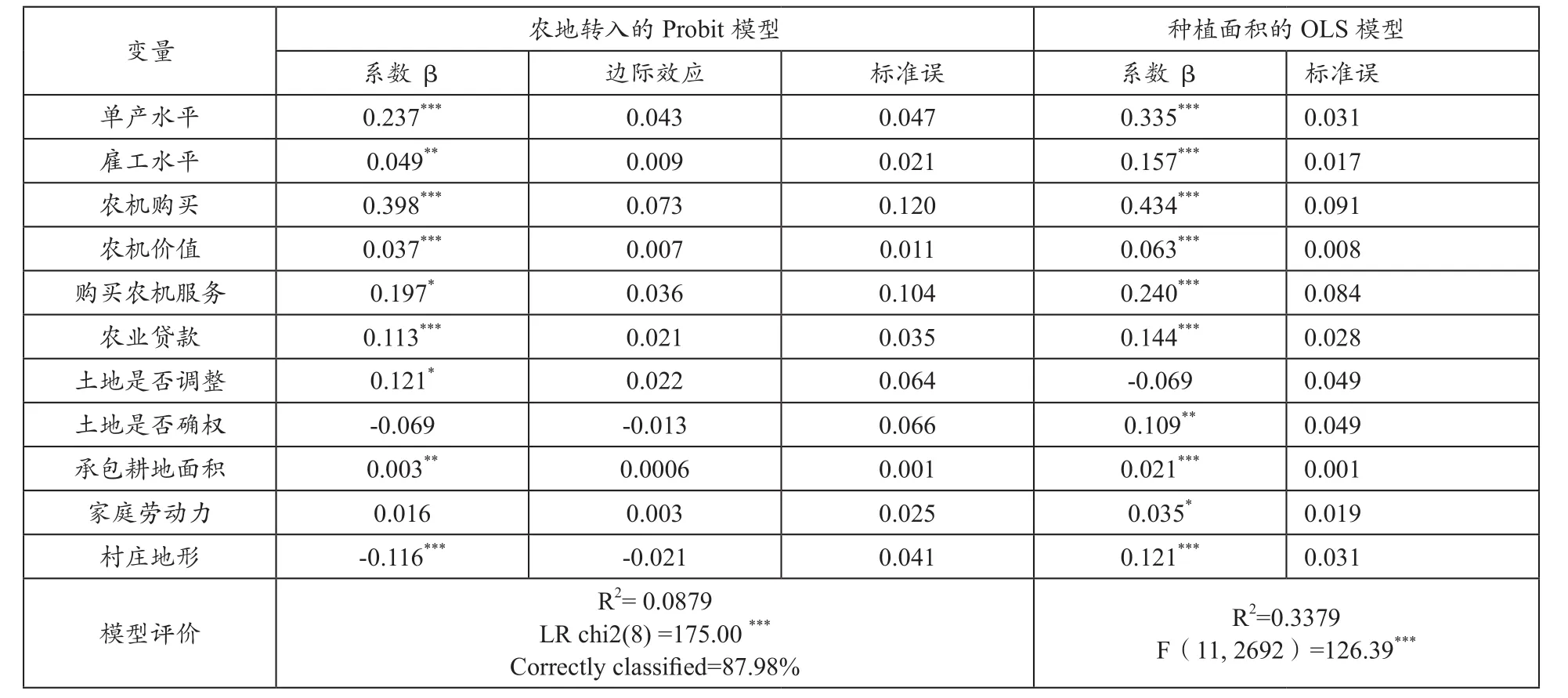

所构建模型的被解释变量为农户是否转入农地以及农户的实际种植面积。前者为0—1变量,选择Probit 模型进行计量分析,后者则选择OLS模型估计。回归结果表明,“农地转入”Probit模型预测准确度高达87.98%,“实际经营面积”模型的R2达到33.79%,两个模型的拟合程度均较好,重要的解释变量都通过显著性检验,有进一步讨论的价值(表2)。

(四)结果分析

表2 回归结果

观察表2,可以得到如下判断:

1.农户的行为能力对于农户的农地转入及其经营规模的扩大均具有显著影响。值得注意的是,农户的农地转入与农户种植规模的扩大具有大体一致的行为发生学特征。或者说,农户的行为能力既决定农户的农地转入行为,也决定着农户经营的规模化。

2.农户的农地转入,是农户走向规模经营的必要条件。其中,农户生产经营能力及其比较优势,是农户农地转入的重要前提;农户的投资能力、信贷可获性、农业生产性服务的外包,及其所内含的交易成本的降低,是农户倾向于扩大经营规模的决定因素。

3.农地调整有利于农户的农地转入,但农地确权所表达的稳定性预期,则有助于强化农户选择规模化经营的倾向。

4.农户所处的村庄地形越是平坦,越不利于农户的农地转入,但却越有助于规模化的农地流转。

四、计量分析2:规模农户的生成逻辑

前文已经证明,农户行为能力对农户的农地转入及其规模扩大具有决定性作用。但是,规模扩大并不必然转向为规模经营。为此本文将农户种植规模做进一步细分,以考察不同规模情景下的行为特征,并由此揭示规模农户的生成机理与内在逻辑。

(一)统计描述

依然采用2704个样本农户的数据,并按照农户的种植规模进行分类。其中,将经营规模在0—3亩的农户视为“超小规模农户”,将经营规模在3—8亩的农户视为“小规模农户”,8—15亩视为“一般规模农户”,15—20亩视为“初步规模农户”,并进一步将“规模农户”分为20亩以上与30亩以上两种类型(表3)。

表3 农户种植规模的样本分布

在全部样本农户中,尽管有22.71%的农户转出了农地,转出的农地面积为3570.05亩,占全部承包面积的18.49%,但从表3可以发现,农地流转并未根本改变小规模的经营格局。其中,“超小规模”样本农户占到52.18%,“小规模”及以下样本农户占比则高达81.07%,30亩以上的规模农户仅仅占3.11%。可见,农地流转并不必然导致规模化经营。

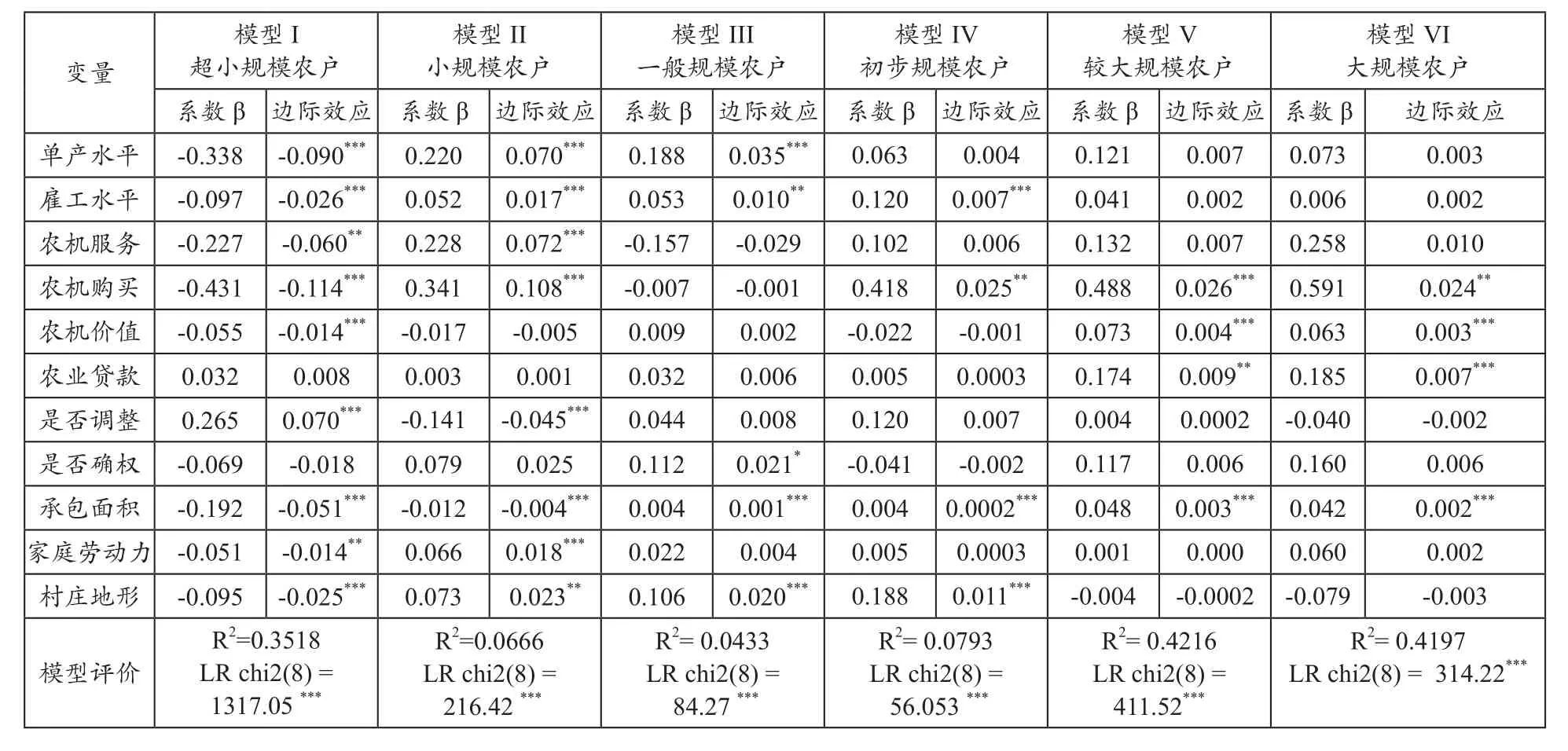

表4 农户规模类型及回归结果

(二)计量模型与结果

进一步考察农户规模扩大及规模经营的生成机理。基于前述的分类,可将农户经营规模选择视为一个二分类变量,对其分别赋值0—1变量,采用Probit模型进行计量,结果如表4。六个模型的拟合程度均较好。

1.无论是农户的生产经营能力、交易经营能力变量,还是农户拥有的资源禀赋变量,均表明具有比较优势的农户拒绝选择超小规模经营。在全部样本中,超过52%以上的农户进行超小规模经营,意味着“弱者种地”是农户家庭经营的普遍现象。并且,农地承包经营权频繁调整所内生的经营不稳定性预期,往往会加剧超小规模的经营倾向。

2.从禀赋资源来看,农户家庭所拥有的承包地越多以及劳动力越多,就越能够促使其超越超小规模的经营状态。其中,家庭劳动力的数量、农户所处的村庄地形,并不构成农户走向规模经营的重要约束;但农户家庭所拥有的承包地面积的大小,则对农户规模经营选择具有明显的路径依赖作用。由此再次验证了,农村土地的“均包制”是我国农户分散化、细小化经营格局的制度性基因。[34]

3.值得重视的是,农地调整与农地确权对于小规模经营农户的选择行为能够产生影响,但对农户走向规模化经营的影响甚微。从而表明,农地产权的界定与调整尽管对产权主体行为具有重要的机理性作用,但以经营权流转为基础的产权流转契约及其所形成的规模经营,能够规避产权不确定性引发的行为预期不足。或者说,“账面上”的产权安排,与实际实施的产权交易,是能够相对独立行使的。可见,在规模经营格局下,适当的流转契约安排能够使得“权动”不影响“地动”。应该说,以往的研究过于夸大了产权制度安排对农业规模经营的影响。

4.生产经营能力是农户扩大规模经营的关键因素,但并非规模农户形成的决定因素。在此再一次证明了前文的判断:农户的生产经营能力是决定农户初始选择扩大经营规模的前置因素,而农户的交易经营能力则是决定农户规模化经营的决定因素。

(三)进一步的分析:要素匹配与规模农户的生成路径

观察表4可以发现,农户在不同的经营规模,会呈现不同的要素匹配特征:

1.一旦超越超小规模经营,具有生产经营比较优势的农户就会选择雇工经营、购买必要的农机设备等固定资产或者购买与之相对应的农机社会化服务。其中,农业劳动力市场的发育与农业生产性服务市场的发育,是破解小规模经营格局、诱导农户通过农地经营权市场扩大种植规模的必要条件。

2.从小规模演变为一般规模与初步规模,农户会倾向于以劳动替代农业资本以及社会化服务。因此,农业劳动力市场的发育,是农户进行经营规模转型并过渡到大规模经营的前提条件。

3.当农户经营规模超过20亩以上,农户对土地的资本投入就变得重要,且农业信贷市场的发育与农户贷款的可获性越发具有决定性作用。其中,通过农业信贷市场所诱导的投资增加以及由此形成的资产专用性(农机净资产价值越高可视为专用性程度越高)的提升,有助于推进规模农户的生成。

基于上述逻辑,可以发现农户在不同的经营规模水平,农业劳动力、生产性服务与农业信贷三大市场的相互关联程度,具有明显的匹配演化路径(图1)。

图1 要素匹配与农户经营规模的演化路径

五、结论与讨论

本文基于“行为能力—要素匹配—规模农户”的分析线索,阐明了农户从农地转入走向农地规模经营的行为逻辑,揭示了从小农演化为规模农户的内在机理。研究表明:

第一,如果将农户家庭经营或者家庭农场视为一个“企业”,那么,农户所具有的行为能力比较优势将是决定农户农地转入、扩大经营规模进而走向规模经营的决定性因素。其中,农户的农地转入与农户种植规模的扩大具有大体一致的行为发生学特征。不同的是,农户经营规模扩大与农户的规模经营,则具有显著的行为发生学差异。农户的生产经营能力是决定农户扩大经营规模的主要因素,而农户的交易经营能力则是规模农户形成的决定因素。

第二,伴随着经营规模的扩大以及规模经营,农户要素投入的结构性转换及其调适性匹配呈现出明显的阶段性特征。其基本趋势是:以雇工缓解家庭劳动力总量约束、生产性外包服务替代雇工、自购机械替代农机服务外包、以信贷投入契合规模经营,从而表现出层级式的要素匹配演化逻辑。

第三,农业规模经营与规模农户的生成,并不仅仅由农地经营权流转市场所单独决定,更是与相关要素市场的发育与匹配密切关联。其基本的优先次序是:农户的农地转入与规模的初始扩大,依赖于以土地产权明晰化、稳定化为前提的农地经营权流转市场的发育;进一步扩大经营规模,有赖于农业劳动力市场与生产性服务外包市场的发育;实现规模经营,则进一步取决于农业信贷市场的发育与完善。

本文研究也隐含着重要的政策含义:

第一,农地产权安排及其稳定性有助于促进农地流转,但对规模农户的形成并不具有决定意义。从鼓励农业规模经营的角度来说,政府的政策重点应该在关注农地确权工作的同时,加大力度推进农业要素市场的发育。鉴于现已发生的农地流转并未形成明显的集中化趋势,并且中小规模的农户经营不仅是农业经营的基本格局,而且还会在未来存留相当长的时间,因此,培育新型农业服务主体,扩展农业生产性服务市场,尤具实践价值。

第二,农业劳动力市场的发育,对于农户超越小规模走向规模化经营,具有显著性影响作用。问题是,目前农户的农业雇工大多局限于农户间的帮工与换工及零工雇请 。因此,推进农业劳动力市场的转型升级,培育职业化、专业化、组织化的农业劳动力雇工队伍,推进农业生产经营的劳动分工,应该是造就新型职业农民群体的重要内容。

第三,农户经营规模20亩具有重要的行为发生学意义。计量模型的比较分析表明,20亩以上的农户不仅具有了初步的经营规模,更关键的是其农业固定资产的投入及其资产专用性的形成,能够强化其规模经营的稳定性。因此,经营规模20亩应该是实施差异化政策的分界点,加大对经营规模超过20亩农户的政策扶持力度,有助于加快规模农户的形成与农业经营方式的转型。

第四,我们的前期研究表明,我国农业劳动力市场的发育程度略高于农地要素市场的发育程度,而农地要素市场的发育程度又高于农业信贷市场的发育程度。[35]因此,农业信贷市场的发育迟缓,会成为制约农地流转和农业劳动力市场化的瓶颈。不仅如此,一旦农户走向规模化经营,农业信贷市场发育的重要性会进一步提升。推进家庭农场尤其是规模农户的发展,必须加快以农业信贷为主要内容的多元化金融支持体系建设。

最后要强调的是,由于我国的农业规模经营尚处于发展转型之中,能够观察到的30亩以上规模的农户样本十分有限,因此,本文未能刻画更为“长期”的规模扩展与要素匹配的演化关系。这无疑需要做进一步的长期努力。

[1] [16]倪国华、蔡昉:《农户究竟需要多大的农地经营规模?——农地经营规模决策图谱研究》,《经济研究》2015年第3期。

[2] Goetz, S. J.,Debertin, D. L.,“Why Farmers Quit:A County-Level Analysis”,American Journal of Agricultural Economics,vol. 83,no.4,2001,pp.1010-1023.

[3] Robert, E.,Lucas, Jr.,“Life Earnings and Rural-Urban Migration”,Journal of Political Economy,vol.112,no.1,2004,pp.s29-s59.

[4] Kung, J. K.,Bai, Y.,“Induced Institutional Change or Transaction Costs? The Economic Logic of Land Reallocations in Chinese Agriculture”,Journal of Development Studies,vol. 47,no.10,2011,pp.1510-1528.

[5] 罗必良、何应龙、汪沙、尤娜莉:《土地承包经营权:农户退出意愿及其影响因素分析——基于广东省的农户问卷》,《中国农村经济》2012年第6期。

[6] 田传浩、贾生华:《农地制度、地权稳定性与农地使用权市场发育:理论与来自苏浙鲁的经验》,《经济研究》2004年第1期。

[7] 游和远、吴次芳:《农地流转、禀赋依赖与农村劳动力转移》,《管理世界》2010年第3期。

[8] 包宗顺、徐志明、高珊、周春芳:《农村土地流转的区域差异与影响因素》,《中国农村经济》2009年第4期。

[9] 罗必良:《产权强度、土地流转与农民权益保护》,北京:经济科学出版社,2013年。

[10] 张兰、冯淑怡、陆华良、曲福田:《农地规模经营影响因素的实证研究——基于江苏省村庄调查数据》,《中国土地科学》2015年第11期。

[11] 许恒周、郭忠兴:《农村土地流转影响因素的理论与实证研究——基于农民阶层分化与产权偏好的视角》,《中国人口·资源与环境》2011年第3期。

[12] 郭庆海:《土地适度规模经营尺度:效率抑或收入》,《农业经济问题》2014年第7期。

[13] 刘凤芹:《农业土地规模经营的条件与效果研究:以东北农村为例》,《管理世界》2006年第9期。

[14] Fleisher, B. M.,Liu, Y. H.,“Economies of Scale, Plot size, Human Capital and Productivity in Chinese Agriculture”,Quarterly Review of Economics and Finance,vol.32,no.3,1992,pp.112-123.

[15] Lin,J. Y.,“Rural Reforms and Agricultural and Growth in China”,American Economic Review,vol.82,no.1,1992,pp.34-51.

[17] 蔡瑞林、陈万明:《粮食生产型家庭农场的规模经营:江苏例证》,《改革》2015年第6期。

[18] 李文明、罗丹、陈洁、谢颜:《农业适度规模经营:规模效益、产出水平与生产成本——基于1552个水稻种植户的调查数据》,《中国农村经济》2015年第3期。

[19] 罗必良、何一鸣:《产权管制放松的理论范式与政府行为:广东例证》,《改革》2008年第7期。

[20] 杜晶:《企业本质理论及其演进逻辑研究》,《经济学家》2006年第1期。

[21] Knight, F. H.,Risk, Uncertainty and Profits,Boston and New York: Houghton Mifflin Press,1921.

[22] Schurnpeter, J. A.,The Theory of Economic Development,Cambridge,Mass:Harvard University Press,1934.

[23] Casson, M. C.,The Entrepreneur:An Economic Theory,Oxford: Martin Robertson,1982.

[24] Chandler, A. D.,The Visible Hand:The Managerial Revolution in American Business,Cambridge,Mass:The Belknap Press of Harvard University Press,1977.

[25] 张维迎:《企业的企业家——契约理论》,上海:上海三联书店,1995年。

[26] Coase, R.,“The Nature of the Firm”,Economic,vol.4,no.4,1937,pp.386-405.

[27] Yang, Xiaokai,Ng. Yew-Kuang,“Theory of the firm and structure of residual rights”,Journal of Economic Behavior and Organization,vol.26,no.1,1995,pp.107-128.

[28] 蔡昉:《中国经济面临的转折及其对发展和改革的挑战》,《中国社会科学》2007年第3期。

[29] 中国农村发展问题研究组:《农村经济变革的系统考察》,北京:中国社会科学出版社,1984年。

[30] 胡新艳、朱文珏、刘恺:《交易特性、生产特性与农业生产环节可分工性——基于专家问卷的分析》,《农业技术经济》2015年第11期。

[31] 邓宏图、崔宝敏:《制度变迁中的中国农地产权的性质:一个历史分析视角》,《南开经济研究》2007年第6期。

[32] Cheung, S.,The Theory of Share Tenancy,University of Chicago Press,1969.

[33] 钟文晶、罗必良:《契约期限是怎样确定的?——基于资产专用性维度的实证分析》,《中国农村观察》2014年第4期。

[34] 李尚蒲、罗必良:《农地调整的内在机理及其影响因素分析》,《中国农村经济》2015年第3期。

[35] 陈思羽、罗必良:《农业要素市场发育程度的区际比较》,《新疆农垦经济》2016年第3期。

责任编辑:张 超

F325

A

1000-7326(2016)08-0083-10

*本文系国家自然科学基金重点项目“农村土地与相关要素市场培育与改革研究”(71333004)、教育部创新团队发展滚动计划项目“中国农村基本经营制度”(IRT-14R17)以及农业部办公厅委托项目“农业规模经营不同方式的比较研究”的阶段性成果。

朱文珏,华南农业大学经济管理学院博士研究生;罗必良(通讯作者),华南农业大学经济管理学院教授、博士生导师、长江学者(广东 广州,510642)。