公共财政视角下中国城乡差距实证研究——基于底线公平理论

邓大松,郭 婷

(武汉大学 社会保障研究中心,湖北 武汉 430072)

公共财政视角下中国城乡差距实证研究

——基于底线公平理论

邓大松,郭婷

(武汉大学 社会保障研究中心,湖北 武汉 430072)

论文基于底线公平理论,构建最低生活保障、公共卫生和基本医疗、义务教育3个子系统,选取了12个反映城乡差距的评价指标,利用时序主成分分析方法计算2007年—2013年我国城乡差距综合得分,结果表明:2007年—2013年我国城乡差距持续扩大,其根源是城乡二元结构,而财政投入不足、分配不公、体制不合理和转移支付不完善也加剧了城乡差距。因而建议:统筹城乡发展;健全城乡资源共享和双向流动机制;加大财政投入,理顺财政体制;完善财政转移支付制度。

公共财政;城乡差距;底线公平

城乡差距是中国经济社会可持续发展中存在的突出问题之一。2013年我国城乡人均可支配(纯)收入比为3.0∶1,而世界上大多数国家的城乡收入差距大约在1.5倍~2倍。若将实物收入和补贴考虑在内,中国的城乡收入差距是世界最高的。此外,城乡差距还表现在教育、医疗卫生等方面。城乡差距不仅影响农村发展活力,不利于城乡共同繁荣,而且妨碍公平正义、和谐社会目标的实现。公共财政对缩小城乡差距有着至关重要的作用。目前我国步入经济新常态,财政收入增长速度减缓,因而,在稀缺的财政资源约束条件下研究如何有效发挥公共财政在缩小城乡差距方面的作用意义重大。

一、文献综述

城乡二元经济结构理论最早由美国经济学家刘易斯(1954)提出,即发展中国家同时存着以传统生产方式为主的农业和以现代制造业为主的现代化部门,传统经济向现代经济转变使得城乡差距逐渐缩小,二元经济结构转变为一元经济结构。[1]刘易斯的研究针对经济领域,而中国城乡差距的特殊性在于它不仅仅局限于二元经济结构层面,而是渗透到政治、社会等方面。王克强等(2012)使用了1997年—2010年31个省份的面板数据,通过构建Durbin模型,对我国城乡居民收入差距的影响因素进行了深入分析。[2]温娇秀等(2007)通过实地调查,指出中小学生在生均教育经费、生均预算内教育经费和生均预算内公用经费等的配置方面存在明显的城乡偏差。[3]张永梅等(2010)则基于两次国家卫生服务调查数据,利用筹资均等化、可及性均等化、服务利用均等化和健康均等化构建了城乡基本医疗卫生均等化指数,结果显示我国当前城乡基本医疗卫生服务均等化水平不高。[4]刘成奎等(2011)通过构建义务教育指数、卫生服务指数、基础设施指数和社会保障指数反映城乡基本公共服务均等化程度,同时使用2004年—2008年我国28个省的实际数据计算了城乡基本公共服务均等化指数,得出结论:我国各省份内部城乡之间基本公共服均等化水平差异较大。[5]国内学者较为全面地概括了我国城乡差距的表现,为本文提供了有益的借鉴。面对日益显著的城乡差距,在我国政府财力有限的条件下,政府应该保障公民哪些最现实、最直接、最迫切的需要成为重要命题。底线公平理论则兼顾了政府责任、有限资源和公民权利等多方面因素,对现阶段缩小中国城乡差距具有重要的借鉴意义。

二、底线公平理论

(一)理论背景

2004年8月10日,《光明日报》刊登景天魁的《论底线公平》,这是国内已知的最早阐述“底线公平”定义的可查记录;在2009年出版的《底线公平:和谐社会的基础》一书中,景天魁系统阐述了底线公平理论。底线公平理论的提出,主要基于两个背景:第一,中国经济迅速发展,然而城乡收入差距不断拉大。2003 年,我国人均国内生产总值首次突破1 000美元,全国城镇居民家庭人均可支配收入达到8 472.2元,而农村居民家庭人均纯收入为2 622.2元,城乡收入比3.23∶1,成为改革开放来城乡收入差距最大年份。面对日益显著的城乡差距,政府应该承担起什么样的责任?承担多大的责任?底线公平理念划定了政府的责任边界,让政府履行好自己的职责,从而有效地促进社会公平。第二,福利国家道路在中国行不通,政府财政难以支撑。二战后,欧洲绝大多数国家建立起高水平、项目齐全的社会保障制度,然而进入20世纪70年代,很多国家陆续陷入支付危机,整个社会激励不足,发展趋缓。此时,降低和缩小福利的措施难以实行,如果硬要实行,则会引发社会不满和不稳。在中国,由于人口基数大,政府财政无力承担高水平的社会福利制度,但是又要保障公民最现实、最直接、最迫切的需要,同时,为了不重蹈西方国家覆辙,实现社会保障制度可持续发展,底线公平理论应运而生。

(二)底线公平的概念

底线公平是指全社会除去个人之间的差异处,共同认可的一条线,这条线以下的部分是每个公民的生活和发展中共同具有的部分——起码必备的部分,其基本权利必不可少的部分。一个公民如果缺少了这一部分,那就保证不了生存,保障不了温饱,保证不了谋生所必须的基本条件。[6]可见,底线把公民的权利分成两部分,底线以下的部分表现为权力一致性,是公民基础性需求,是政府必须保障、必须承担的责任。底线以上部分为权利差异性,是灵活的,锦上添花的,可以由市场、企业、社会组织或个人承担。

(三)底线公平的原则

第一是政府首责原则。“底线”是政府责任的“底线”,是在市场经济条件下,政府必须管的事情。即在公民最基础需求底线以下,政府是第一责任者,政府承担财政责任。

第二是弱者优先原则。政府财政实力有限,在调配资源尤其是在再分配调节中,优先考虑在市场竞争中处于劣势地位的群体,要用有限的资源满足最需要帮助人的基础性需求,解决他们最迫切的问题,弱者优先可以获得最大的社会效益。

第三是社会补偿原则。社会资源是稀缺的,由于各种原因,有的社会成员占有较多资源,有的占有较少资源,因此那些优先或者占有较多社会资源的人,应该给那些没占有或者较少占有资源的人以补偿,以实现社会正义。

第四是持久效应原则。底线公平的持久效应原则是指它的效应周期相对较长,可能最初作用不是很明显,但随着时间的推移,效果会逐渐显露出来。公共财政用于教育、公共卫生和基本医疗提高了国民的教育和健康水平,是一个国家持久发展的基础。

(四)底线公平的具体内容

为了深入理解底线公平,国内学者诠释了底线公平的具体内容。阎光才(2003)从教育研究者的角度出发,认为中国义务教育发展水平在区域以及城乡之间存在巨大差异,当前我国教育的目标应该是提供均等的受教育机会,而非效率,《均衡发展:义务教育的底线公平》是中国知网上可查到最早提到“底线公平”的文章。[7]而景天魁(2004)认为底线公平的制度内容是就公民的基本需求而言,是社会保障制度中起码的、不可缺少的项目,是政府必须承担的责任,因此不仅包括保障发展权利的义务教育制度,还应包括保障生存权利的最低生活保障制度及保障健康权利的公共卫生和基本医疗。[8]崔璨(2011)则认为底线公平是随着社会发展不断发展的,所以维护底线公平的基础性保障除了“低保”制度、全民医疗保险和幼儿托管与教育外,还应该包含基本住房保障,以实现贫有所助、病有所医、住有所居、学有所教。[9]

本文在综合考虑底线公平的理论背景、概念、原则和各学者观点的基础上,以最低生活保障、公共卫生和基本医疗、义务教育作为底线公平的具体内容。原因如下:最低生活保障作为社会保障体系最后一道“安全网”,它直接关系到贫困人口的生存问题,起着保障公民温饱的作用,体现社会最基本的制度关怀;同时它对弱者的补偿直接缩小了贫富差距、维护了社会公平和稳定。生命权对每个人来说具有绝对的优先性,对生命有直接保护作用的是卫生、保健和医疗,卫生和保健均花钱少、受益大,对保持身体的健康、预防各种疾病有着重要的作用;基本医疗是在目前经济条件下,守住医疗公平的底线,让公民能够看得起病。义务教育公平是一种无差别的公平,体现教育的普享性,均等性和一致性,关乎起点公平,是实现其他社会公平的前提,保障了作为首要人权之一的发展权。

三、城乡差距综合评价指标体系及实证分析

(一)城乡差距综合评价指标体系的设置

基于以上论述,文章构建了最低生活保障、公共卫生和基本医疗、义务教育3个二级指标和12个三级指标。具体指标体系和层级结构如表1所示。

表1城乡差距指标体系

一级指标二级指标三级指标单位城乡差距A.最低生活保障A1.国家财政低保支出亿元A2.城乡低保中央支持率之比—A3.城乡低保救助标准比—A4.城乡低保救助标准替代率①比—B.公共卫生和基本医疗B1.卫生总费用占GDP比重%B2.城乡人均卫生费用比—B3.城乡每千人口卫生技术员、执业(助理)医师、注册护士比—B4.城乡每千人口医疗卫生机构床位比—C.义务教育C1.公共财政预算义务教育经费亿元C2.城乡生均义务教育经费比—C3.城乡义务教育教师本科及以上学历人数比—C4.城乡义务教育生均占有教学计算机比—

国家财政低保支出衡量政府对最低生活保障制度的投入;城乡低保中央支持率表示中央政府对城乡最低生活保障制度的重视程度,比值越大说明中央政府对城市低保重视程度越高,城乡差距拉大,反之,中央政府重视农村低保,有助于缩小城乡差距;城乡低保救助标准直接反映救助差别,比值的大小同方向影响城乡差距;低保救助标准替代率是衡量低保救助力度的经济指标,一般情况下,数值大小与低保救助力度成正相关。在我国,由于农村人均纯收入低,因此农村低保救助标准替代率一般较高。

卫生总费用占GDP比重反映全社会对卫生领域的投入;城乡人均卫生费用表示国家对城乡卫生事业的投入力度,比值大小同方向影响城乡差距;城乡每千人口卫生技术员、执业(助理)医师、注册护士和城乡每千人口医疗卫生机构床位反映城乡医疗卫生资源分布情况,比值越大说明医疗卫生资源集中分布于城市,进而拉大城乡差距,反之,有助于缩小城乡差距。

公共财政预算义务教育经费衡量政府对义务教育的重视程度;城乡生均义务教育经费衡量全社会对城乡义务教育投入力度,比值越大表明社会对城市义务教育重视度越高,城乡差距越大,反之,有助于缩小城乡差距;城乡义务教育教师本科及以上学历人数和城乡义务教育生均占有教学计算机反映城乡义务教育资源分布情况,比值大小同方向影响城乡差距。

(二)2007年—2013年我国城乡差距现状

我国农村最低生活保障制度于2007年在全国范围内建立,因此根据指标体系设计的内容及数据的可获得性,拟将时间段定在2007年—2013年。表2反映了2007年—2013年我国城乡差距现状。

(三)2007年—2013年城乡差距实证分析

1.方法介绍——时序主成分分析法

时序主成分分析法是时间序列分析和主成分分析的结合,是在主成分分析法的基础上,以一个综合变量来取代原有的全局变量,再以此为基础描绘出系统总体水平随时间的变化轨迹。[10]这种方法可以简化统计数据,通过提取有代表性的主要成分比较准确地分析问题,具有很高的效率。此外可以客观地展现城乡差距的动态演进过程。因此,被学者广泛应用在评价地区经济发展、综合竞争力等的动态演进领域。主成分分析需要样本个数大于指标数量,在本文中样本数为7个,而指标为12个,因此采用两步时序主成分分析。同时,由于12个指标的量纲不同,在运用时序主成分分析之前,使用SPSS 17.0对其进行标准化处理,以消除量纲和数量级的影响。

2.分析步骤

(1)一步主成分——子系统综合得分

第一,对各子系统提取主成分。根据累计贡献率大于85%的原则,对最低生活保障制度、公共卫生和基本医疗、义务教育制度分别提取了一个主成分,如表3所示。

第二,根据主成分系数矩阵及主成分方差贡献率计算各子系统得分。

以最低生活保障子系统为例,用提取的主成分comp_1代替原来的四个指标,新指标值的线性组合为:comp_1=(-0.49671)×zA1+0.49009×zA2+0.50638×zA3+0.50638×zA4。其中zA1、zA2、zA3、zA4为A1、A2、A3、A4经SPSS标准化处理后的数据。最后,利用主成分方差贡献率计算生存权利子系统历年的得分:0.96537×comp_1。其他子系统历年得分计算方法相同,得到表5。

(2)二步主成分——城乡差距综合得分

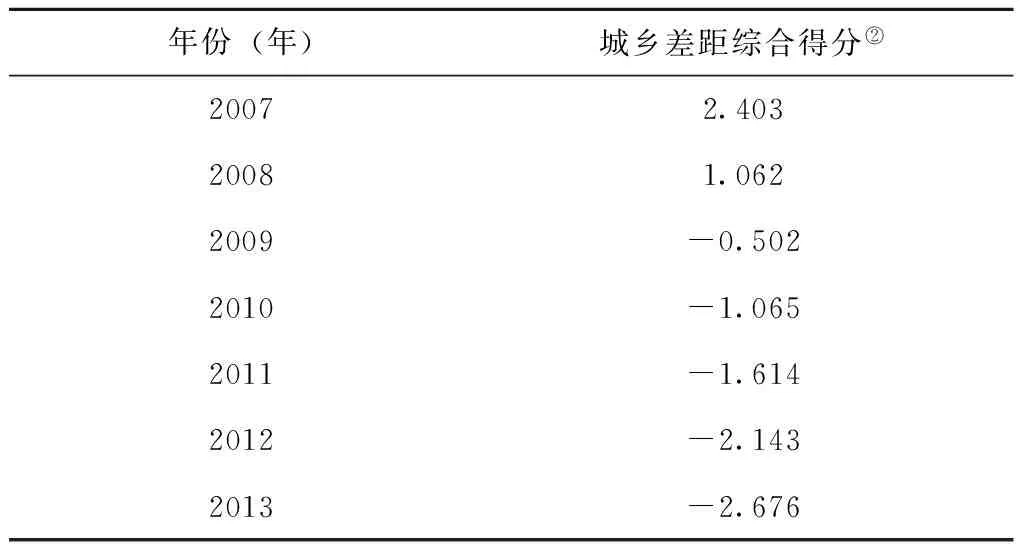

具体步骤同(1),得到城乡差距历年综合得分,如表6所示。

四、结论与原因分析

根据表6的城乡差距综合得分,绘制城乡差距动态发展时序图,如图1所示。

通过观察图1数据点相对位置变化和折线的倾斜方向得出结论:2007年—2013年城乡差距持续扩大。出现上述现象的原因如下:

(一)城乡二元经济社会结构是城乡差距根源

长期以来,我国实行“重工轻农”的经济发展战略,农村服务于城市工业发展的需要,逐步形成了城乡二元经济结构,此外国家制定了严格的户籍制度,人为地把国民分为农业户口和非农业户口(2014年7月取消),并使其与福利保障、义务教育等紧密地结合在一起。伴随着城乡二元经济结构的深化,户籍制度的固化,中国城乡二元社会结构也逐渐形成。最低生活保障制度的城乡二元对立主要表现在低保标准、保障内容等城乡有别的制度设计,这种二元格局的不断强化使得农村最低生活保障制度的发展远远滞后于城市,进而城乡最低生活保障制度的差距不断加大。在义务教育领域,实施义务教育的学校新建、改建、扩建,在城镇由政府列入基本建设投资计划;而在农村则由乡、村负责投资,县级财政只是酌情予以补助。乡政府财政薄弱,只能往下推卸责任,村级又没有财政能力,只能把建校的责任落实到农民的头上。城乡二元教育格局——城市的教育国家办,农村的教育农民办,成为城乡基础教育差距的根源。在医疗卫生领域,长期以来,基本医疗卫生服务的供给采取两种政策,城市医疗卫生服务的供给靠公共财政,在农村,医疗卫生服务本该由政府提供或政府与农民合作提供的全由农民一力承担,由此造成了卫生资源配置不平衡;[11]此外,我国现阶段的医疗保险制度——城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和农村合作医疗在制度设计上,带有明显的城乡二元化色彩,也使城乡差距越来越大。

表22007年—2013年我国城乡差距

年份(年)指标2007200820092010201120122013国家财政低保支出(亿元)386.500622.100845.100969.7001327.6001392.3001623.600城乡低保中央支持率比2.1111.7251.0601.1531.0111.0841.021城乡低保救助标准比2.6062.4952.2592.1472.0081.9161.837城乡低保救助标准替代率比0.7950.7490.6810.6440.6220.6130.606卫生总费用占GDP比重(%)4.3504.6305.1504.9805.1505.3605.570城乡人均卫生费用比4.2344.0903.8733.4753.0672.8122.538城乡每千人口卫生技术员、执业(助理)医师、注册护士比2.4832.4692.5302.6092.6212.6082.613城乡每千人口医疗卫生机构床位比2.4492.3502.2992.2852.2292.2112.200公共财政预算义务教育经费(亿元)4119.2005200.8006316.9007326.5008847.90011562.80013832.300城乡生均义务教育经费比1.1581.1161.0991.0981.0871.0711.069城乡义务教育教师本科及以上学历人数比2.2012.1522.0512.0342.0152.0012.014城乡义务教育生均占有教学计算机比1.6371.5571.5191.4771.4361.3921.365

资料来源:根据《中国统计年鉴(2008—2014)》、中国经济与社会发展统计数据库、《全国教育经费执行情况统计公告(2007—2013)》、《国民经济和社会发展统计公报(2007—2013)》等计算而得。

表3各子系统主成分对变量的解释

成分初始特征值提取平方和载入合计方差的%累积%合计方差的%累积%最低生活保障制度公共卫生和基本医疗义务教育制度13.86196.53796.5373.86196.53796.53720.1142.84099.37730.0220.54499.93140.0030.069100.0013.65691.39091.3903.65691.39091.39020.2696.73698.12630.0601.50599.63140.0150.369100.0013.82495.61295.6123.82095.61295.61220.1162.90198.51430.0561.39699.90940.0040.091100.00

资料来源:根据相关统计年鉴数据运用SPSS计算而得。

表4各子系统主成分系数矩阵

二级指标三级指标component1A.最低生活保障制度A1.国家财政低保支出-0.497A2.城乡低保中央支持率比0.491A3.城乡低保救助标准比0.506A4.城乡低保救助标准替代率比0.506B.公共卫生和基本医疗B1.卫生总费用占GDP比重-0.496B2.城乡人均卫生费用比0.519B3.城乡每千人口卫生技术员比-0.473B4.城乡每千人口医疗卫生机构床位比0.511C.义务教育制度C1.公共财政预算义务教育经费-0.498C2.城乡生均义务教育经费比0.493C3.城乡义务教育教师本科及以上学历人数比0.501C4.城乡义务教育生均占有教学计算机比0.509

资料来源:运用SPSS主成分分析方法而得。

表5各子系统得分

年份最低生活保障制度公共卫生和基本医疗义务教育制度20072.5352.4212.71920081.3111.1410.9362009-0.567-0.554-0.4812010-1.117-1.170-1.1072011-1.657-1.770-1.7272012-2.192-2.350-2.3172013-2.719-2.927-2.888

资料来源:运用SPSS主成分方差贡献率计算而得。

图1城乡差距动态发展时间序列图

表6城乡差距综合得分

年份(年)城乡差距综合得分②20072.40320081.0622009-0.5022010-1.0652011-1.6142012-2.1432013-2.676

资料来源:运用SPSS主成分方差贡献率计算而得。

(二)财政投入不足,分配不公,体制不合理拉大城乡差距

首先,国家财政投入不足。2007年国家财政用于最低社会保障支出、公共卫生和基本医疗支出、义务教育支出的总额占财政支出的15.2%,2013年增加到17.8%,年均增长速度为2.3%,远低于GDP和财政收入年均11.5%和14.1%的增速。其次,由于国家财政投入不足,在城乡二元经济社会结构下,必然形成先城镇后农村的结果。如表2所示,在义务教育领域,城镇生均经费始终高于农村;而在卫生领域,城镇人均卫生费用高达农村2.8倍以上;最后,分税制财政管理体制存在的内在缺陷阻碍了中国城乡底线公平的实现。1994年分税制改革使得财权层层上收,与此同时,则是事权的层层下放,其结果导致位于最底层的乡镇政府财政收入来源极其有限,而支出范围却越来越广,义务教育、基本医疗大都由基层财政负担,最后转嫁到农民身上,拉大了城乡差距。2007年—2013年期间,中央财权平均为50.7%,在医疗卫生支出中,中央财政每年负担不足2%,且呈逐年下降趋势;在义务教育支出中,中央财政年均负担仅为5.6%。在最低生活保障领域中,尽管中央政府已经成为支出主体,支出总额占城乡低保各级财政支出70%以上,然而,由于城市低保人数已稳定在2 000万人,而农村低保人数则由3 566万人增加到5 382万人,因此城乡低保差距依然很大。

(三)转移支付制度不完善加剧城乡差距

首先,一般性转移支付比重偏低。一般性转移支付不指定特殊用途,由地方统筹安排,不需地方财政资金配套,给予下级政府更大的财政支配权,有利于基层政府根据本地区的实际需要安排财政支出,进而促进地区之间、城乡之间、群体之间的公平发展。目前世界上大多数国家一般性转移支付占比在50%以上, 2007年—2013年我国一般性转移支付占全部转移支付的比例平均为44.3%,中国区域发展和城乡发展极不平衡,不同地区城乡差距表现不尽相同,而一般性转移支付比重偏低限制了基层政府提供服务的自主性,可能导致基层政府提供的服务不符合农村实际,进而固化了城乡差距。其次,逆均等化的税收返还比重过高。2007年—2013年我国税收返还占全部转移支付的比例平均为15.2%, 税收返还以维护地方既得利益的基数法进行分配,体现了对收入能力较强地区的倾斜原则,拉大了区域间、城乡间的差距。最后,专项转移支付规模偏大,拨款资金范围过宽,重点不突出。高达33.7%的专项转移支付中用于底线公平的所占比重为18.2%;往往还被层层截留、挤占、挪用,此外要求接受补助的地方政府必须提供相应的配套资金,而农村地方政府财政困难使得一些本应建设在农村地区的项目无法得到支持,进一步加剧了城乡差距。

五、对策建议

(一)统筹城乡发展,建立城乡一体化体制

二元户籍制度的取消为缩小城乡差距、建立城乡一体化体制创造了条件。在最低生活保障领域,首先,对全国城乡低保工作机构、申请程序、经费、编制、人员、设施等方面作出统一的规定;其次,逐步整合城乡最低生活保障制度的内容;最后,统一城乡最低生活保障制度的制定标准和动态调整机制,明确规定城乡低保标准的调整时间、调整幅度、调整频率等。在公共卫生和基本医疗方面,构建城乡一体化的卫生财政投入机制、卫生人力资源管理机制,加快推进城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗的整合;在义务教育领域,进行一体化、标准化的建设,主要包括经费投入标准、校舍建设标准、教学设施和设备标准、师资标准等,使得城乡同一层次的学校标准要一致,不能根据学校设立标准,而是设立标准让学校看齐。

(二)健全城乡资源共享和双向流动机制

建立健全城乡低保对象个人电子档案,通过信息化平台共享城乡低保对象资料,使农村低保对象居住城市时也可以享受到相同待遇;通过城乡各类医疗机构组建医疗服务体的方式缓解农村技术设备和医务人才匮乏,在集团内部实现病人分流,技术、设备和信息共享,鼓励人才合理流动,医生多点执业,积极探索市(区)、镇(乡)、村三级医疗资源一体化模式,实现设备、资源、信息的共享,减少低水平重复投入;建立和完善城乡义务教育阶段中小学师资互助和双向流动的机制,可通过校长互派、教师互聘和资源互享打破师资人员的城乡分割,实现教育理念、资源方法和成果的共享,打破农村中小学封闭化运作。

(三)加大财政投入,理顺财政体制

首先,根据政府首责和持久效应原则,增加最低生活保障、公共卫生和基本医疗、义务教育制度的财政支出,使得国家财政支出真正用于保障和改善民生,同时对用于底线公平的财政支出比例及增长速度做出明确规定。其次,根据弱者优先和社会补偿原则,中央和地方政府要真正将农村发展摆在国家财政分配的重要位置,加大对农村底线公平制度的财政支出。最后,理顺财政管理体制,重新界定中央政府、省级政府与县、乡基层政府的事权范围,强化中央和省级政府对最低生活保障、公共卫生和基本医疗、义务教育制度的责任和义务,建立以中央和省级政府为主的财政投入机制。

(四)完善财政转移支付制度

首先,提高一般性转移支付比例,保证一般性转移支付的公平性。给予地方政府更多的资金使用权,在一定程度上可以使地方政府提供更符合农村实际需要的服务;此外可以将最低生活保障、公共卫生和基本医疗、义务教育作为基本因素纳入转移支付体系中,保证农村底线公平制度的水平不断提高,从而缩小城乡差距。其次,降低税收返还比例,在规定时间内取消税收返还。最后,规范清理专项转移支付。明确界定专项转移支付范围和性质,以促进地区之间、城乡之间协调发展为目的;压缩专项转移支付规模,建立精确的专项转移支付瞄准机制;中央通过的用于底线公平的专项转移支付直接委托更低级次(比如县)政府负责提供,取消资金配套要求;同时加强对专项转移支付项目的监督检查和绩效评估,建立经费使用绩效评价制度和问责制度,防止专项资金被截留、挪用,提高其使用效果。

注释:

① 低保救助标准替代率=低保救助标准/人均可支配(纯)收入

② 城乡差距综合得分由正到负说明城乡差距持续扩大。

〔1〕 威廉·阿瑟·刘易斯.二元经济论[M].施炜,等译.北京:北京经济学院出版社,1989.

〔2〕 王克强,忠杰.城乡居民收入差距研究[J].农业技术经济,2012(12):112-121.

〔3〕 温娇秀.我国城乡教育不平等与收入差距扩大的动态研究[J].当代经济科学,2007(5):40-45.

〔4〕 张永梅,李放.城乡基本医疗卫生服务均等化的综合评价——基于两次国家卫生服务调查数据[J].贵州社会科学,2010(5):56-61.

〔5〕 刘成奎,王朝才.城乡基本公共服务均等化指标体系研究[J].财政研究,2011(8):25-29.

〔6〕 景天魁.底线公平:社会和谐的基础[M].北京:北京师范大学出版社,2009:131.

〔7〕 阎光才.均衡发展:义务教育制度的底线公平[J].教育科学研究,2003(1):14-16.

〔8〕 景天魁.论底线公平[N].光明日报,2004-08-10(B4).

〔9〕 崔璨.底线公平与基础性保障体系的完善[J].劳动保障世界(理论版),2011(11):6-8.

〔10〕 乔峰,姚俭.时序全局主成分分析在经济发展动态描绘中的应用[J].数理统计与管理,2003(2):1-2.

〔11〕 傅仲学.城乡医疗卫生事业失衡的原因及解决措施[J].决策导刊,2010(8):36-38.

(责任编辑周吉光)

A Research on the Gap Between Urban and Rural Areas of China from Perspective of Public Finance—Based on the Baseline Equality Theory

DENG Da-song, GUO Ting

(Wuhan University, Wuhan, Hubei 430072)

Public finance plays a significant role in narrowing the gap between urban and rural areas. Under the condition of limited financial resources in china, the government should guarantee citizens need which is the most direct and the most urgent reality. Giving the government responsibility, limited resources and the civil rights, the baseline equality theory is an important reference to narrowing the gap between urban and rural. Based on the baseline equality theory, the paper constructs three subsystems of the minimum living security system, public health and basic medical care and compulsory education system and selects the 12 evaluation index reflecting the gap between urban and rural areas. With sequential principal component analysis method, it calculates comprehensive score about the gap between urban and rural areas in China from 2007 to 2013, and concludes that the gap between urban and rural areas from 2007 to 2013 is widening. The dual structure is the main source resulting in the gap between urban and rural; insufficient financial input, unfair distribution, unreasonable financial system and the imperfect system of transfer payments increase the gap between urban and rural areas. It is suggested to develop urban and rural as a whole, improve the mechanism of resource sharing between urban and rural areas and two-way flow, increase financial input, modulate the financial system, perfect the system of transfer payment.

public finance; the gap between urban and rural areas; baseline equality

10.13937/j.cnki.sjzjjxyxb.2016.01.001

2015-11-14

邓大松(1950—),男,广西全州人,经济学博士,武汉大学社会保障研究中心教授,主要研究方向为公共经济和社会保障。

F812.2

A

1007-6875(2016)01-0001-07

网络出版地址:http://www.cnki.net/kcms/doi/10.13937/j.cnki.sjzjjxyxb.2016.01.001.html网络出版时间:2016-02-2015:30