稳中求变 在传承中创新

李林波 将铎

今年高考,国家考试中心在全国Ⅰ卷、Ⅱ卷之外,增编了一套适用于西部地区的全国Ⅲ卷。该卷文综历史试题在完成高考测量和选拔的基本功能的同时,也实现了导引西部地区部分省份(陕西、四川、重庆、广西)向全国卷平稳过渡的初衷。广西高考近年一直选用全国卷,之前是全国大纲卷,2015年首次选用全国新课标卷,今年则选用了第一次出现的新课标全国Ⅲ卷。今年的全国Ⅲ卷文综历史试题有其鲜明特色,本文将结合我区考生完成历史测试的相关数据,对今年的全国Ⅲ卷历史试题进行全面评析,同时对2017年高考备考提出我们的建议。

一、今年高考全国Ⅲ卷文综历史试题评析

今年全国Ⅲ卷的命制,消息颇为突然。高考前两个月即今年4月,全国普通高考命题工作会议明确了今年高考各省使用试卷的类别,提出将在2015年甲卷(全国Ⅰ卷)、乙卷(全国Ⅱ卷)的基础上新增丙卷(全国Ⅲ卷),丙卷与甲、乙卷在试卷结构上相同,难度相当。但参与全国Ⅲ卷考试的教师与学生仍然充满焦虑与揣测,直至全国Ⅲ卷露出其庐山真面目,一切不安才逐渐消弭。分析今年高考全国Ⅲ卷文综历史试题,可知其命题旨趣是稳中求变,在传承中创新。

(一)不变中的传承

1.卷面形式与卷面结构稳定

综观今年高考三套全国卷的历史试题,其卷面结构、题目类型和组卷顺序与往年相比并无大的变化。从专题史的角度来说,必修部分占85%(政治史、经济史、思想文化史三个专题的分值占比稍有区别,全国Ⅲ卷与我区去年使用的全国Ⅱ卷的分值分配相对均衡,但今年全国Ⅱ卷的分值分配稍稍偏重于经济史),选修部分占15%。从通史的角度来说,必考选择题的分布比较稳定地呈现出“4+4+4”的格局,即中国古代史、中国近现代史、世界史各4道题,共48分;必考非选择题当中,第40题材料分析题占25分,第41题开放式作答题占12分,选考非选择题第45至48题占15分。就考查的内容而言,三套全国卷的历史试题都呈现出“厚中薄西、厚古薄今”的特点——总体偏重中国史,中古史的分量尤重(见表一)。

2.以“新材料、新情境、新问题”命题

今年的考卷以“新材料、新情境、新问题”命题,可以有效考查考生阅读、理解、分析、概括、比较、评价、迁移、史证等能力。综观全国三套卷的试题,基本都是以文字、地图、图片、目录、公式、表格等不同材料方式来创设历史新情境,设计新问题,既隐性地考查了“知识与能力”,也体现了探究历史“过程与方法”的命题立意。

3.注重考查主干知识和阶段特征,弱化试题的覆盖率

据统计,纳入《2016年全国普通高等学校招生全国统一考试大纲(文科)》(以下简称考纲)的历史知识考点有500多个,而近年高考全国卷涉及的考点一直仅占其中的30%左右,其中一些考点被反复考查。全国Ⅲ卷秉承了全国卷这个一贯的特性,试题从多角度切入,但考查的落脚点依旧是主干知识。如选择题第24、26题“传统文化”,第25题“汉代中央集权”,第27题“明代江南经济”,第28、29题“晚清之变”,第30题“抗日战争”,第31题“50—80年代中国特色社会主义道路探索”,第32题“西方人文精神(古希腊)”,第35题“法国政体”等知识点,都属主干知识范畴;主观题第40题涉及的中外社会救济和福利制度等,还是历年的高频考点。

现行教材以专题体例编写,导致学生对历史认知时序性差、对历史阶段特征认识模糊且通史意识薄弱等学习困扰。高考命题者寄希望于通过高考指挥捧引导学生建构“通史体系”的知识架构,在试题结构及答题要求上便隐含了这样的“安排”:宏观上,“中古—中近—中现—世古—世近—世现”的组卷顺序多年未变;微观上,考生解答每一道题几乎都需要借助历史阶段特征的隐性知识进行思维。

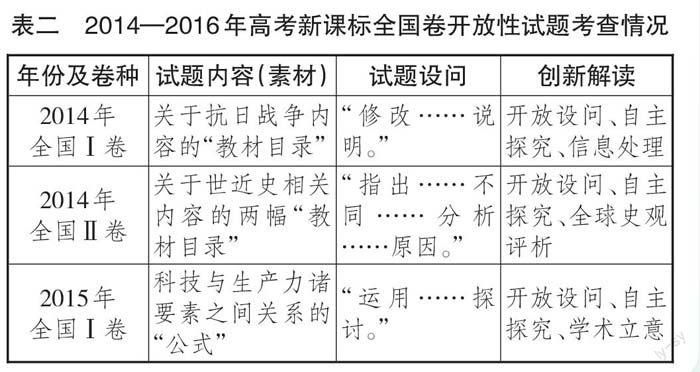

4.坚持开放性和创新性命题取向

开放性试题打开了高考联通史学研究的一扇窗口。历年全国卷第41题都充当着开放与创新“试验田”角色,近三年相关考题见表二。

今年全国Ⅲ卷文综历史试题第41题引用了文字材料和历史地图,考查晚清“自开商埠”问题,要求考生“从材料中提取一个有关(清政府)自开商埠的信息,并加以简要分析”。针对该题,考生需根据已有信息独立思考,自主发现问题,并寻找适合的角度,充分调动已有知识进行阐释与论证。由此可见,该题基本秉承了全国卷开放性设问、由学生探究材料并创造性作答的特点,鼓励考生在史论结合的基础上自成一说,以此倡导历史学习中的创造性、批判性思维。

5.呼应社会热点现象与问题,体现价值观引领

史学具有资政育人等社会功能和学科价值。今年的全国Ⅲ卷文综历史试题考查的内容反映时代主题,对接社会,贴近生活,引领考生关注社会生活,形成正确的价值观。如第40题的社会救济和福利制度,直接反映了解决社会贫困的世界性问题,同时可使考生联想并关注到习总书记的“精准扶贫”战略决策;第41题的“自开商埠”问题,可引导考生从历史上的晚清民国社会转型联想并关注到现实中的我国社会转型,同时扣紧了全球化这个时代主题。

(二)变化中的创新

1.材料朴素化,“界面”友好化

与全国Ⅰ卷不同,全国Ⅲ卷文综历史试题中的素材发生了较大变化。命题者所引用的史料及所设置的情景,均显得亲和、生动,接近学生生活;文字材料不仅字数简约,而且没有“艰涩难懂”的文言文或西化语言译文,“界面”十分友好,一改过去“非常严肃”的“老面孔”。比如第26题由“唐太宗对南朝后期竞相模仿萧子云书法的风气表示不屑”而引出书法艺术的评价,第27题明末江南农村雇工“骄惰成风,非酒食不能劝”的史实,均让学生感觉非常新鲜;第30题引火柴花入题显得非常亲切;第32题古希腊悲剧《被缚的普罗米修斯》的情景感很强;第33题透过美国铁路的“多种轨距”来反映重要历史现象……这套文综卷中的“历史素材”来自正史、政治史的数量相对减少,而来自社会生活史、经济史、文化史的素材却在大量增加,这就使得整套试题变得亲切了许多,尤其切合中学生的心理特征。

2.试题难度系数大幅下降

全国考试中心命制的这三套全国课标卷,历史试题往年的难度系数均较高,一般在0.40上下。而今年这三套卷,据夏辉辉、赵剑锋组织的广西部分学校和安徽淮北部分学校高二学生参加的高考实测数据(共有11所学校1 341名高二学生参加实测并提供数据)显示,历史试题的难度明显低于往年,全国Ⅲ卷又更低于全国Ⅰ卷、Ⅱ卷(见表三)。

华东师大聂幼犁教授认为,高考试题难度应控制在0.5至0.6之间,难度系数在这个区间的试题区分度最好,可以最大程度地将学生区分开来。由上表可见,今年的三套全国卷历史试题的选择题控制得都比较好,其中全国Ⅲ卷的选择题难度系数又较全国Ⅰ卷、Ⅱ卷为低,这其中的原因应是多方面的:一是命题者听到了近年来来自中学教学一线对高考历史题过难的抱怨,适当采纳了一线对降低难度的诉求;二是适应我国高等教育趋于大众化的实际;三是给首次参加新课标卷全国统考的部分省份一个在试题难度方面的平稳过渡(川、渝两省市之前一直是自主命题,试题难度相对较低)。

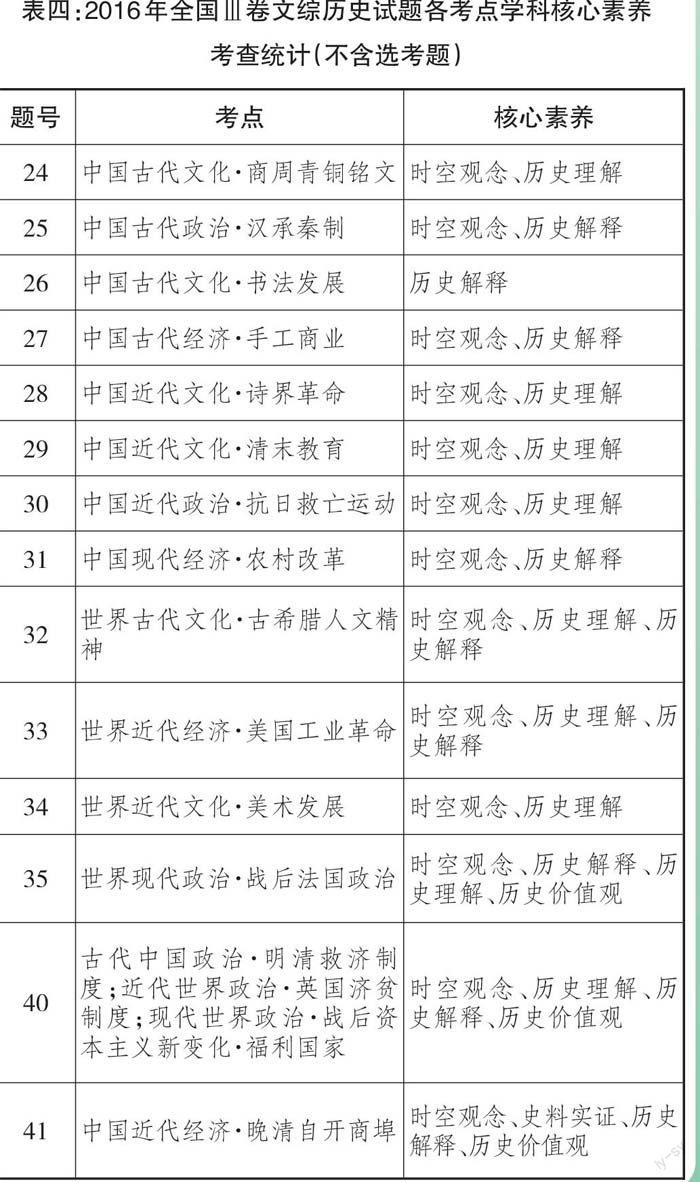

3.突出学科素养考查

随着第二轮课程改革即将开始,二期课改所主张的新课程目标“核心素养”在今年的高考试题中正大行其道,高考历史题正在从“知识立意”“能力立意”向“素养立意”迈进。今年三套全国卷中的历史试题,较全面地体现了对历史学科“时空观念、史论史证、历史理解、历史阐释、历史价值观”等五大核心素养的考查,通过下表对全国Ⅲ卷文综历史试题必考题部分的统计分析可见一斑(见表四)。

由上表可知,选择题主要考查考生的辨识、理解、解释等学科核心素养,非选择题全面考查考生论证与阐述、探究与评价等高层次思维能力。

4.注重历史概念考查

注重历史概念考查,这是今年三套全国卷比较突出的特征之一。比如全国Ⅲ卷文综历史试题的第25、27题,就考查了考生对东汉田庄、明朝地方三司和巡抚等历史概念的准确理解和掌握程度,考生作答之前,必须清楚田庄的生产经营方式及明朝三司的名称、职能等;第40题考查了“自开商埠”的历史概念,考生在作答之前必须清楚“自开商埠”与“约开商埠”的联系与区别。由此启发我们,历史概念教学应特别注意拓展历史概念的内涵和外延,确保学生全面掌握、准确理解。

二、2017年高考历史学科备考建议

(一)重视主干知识,深挖知识内涵

如前所述,近年高考历史学科的考查内容大多是大家所熟知的主干知识,如2016年全国Ⅲ卷的“汉代中央集权”“抗日救亡”“古希腊人文精神”“工业革命”等。所谓的主干知识,在历史学科来说,指的是影响历史长时期发展、演进的历史事件,尤其是那些对人类影响深远的重大事件和推动社会进步和社会转型的重大事件。而所谓重视主干知识,意味着对主干知识的理解和掌握不能点到即止,不能仅仅对历史知识进行简单的记忆和重复,而应对主干知识的相关历史概念、史实、发展、评价进行准确的界定、分析、拓展与深挖,将这些相关元素与各主干知识有机地融合起来,从不同角度深入剖析、融会贯通,可以形成对历史主干知识的整体认知。

(二)树立通史意识,掌握阶段特征

基于现行教材以专题体例编写导致学生通史意识成为短板,而高考题又以通史面目呈现并强调考查考生的历史阶段特征等情况,高三阶段的历史复习应尽快进入通史体例复习模式,帮助学生及早建立通史意识,厘清历史发展线索,梳理历史阶段特征,确保学生能够掌握历史发展的内在规律。

进行通史体例的复习,需要教师对教材进行大胆整合,如:以时序为线索对必修教材的主干知识进行串联;将必修与选修中的某些章节有机结合,有效弥补必修教材中通史内容的一些空白与断层;等等。学生应发挥学习的主观能动性,自觉自主地梳理中国和世界历史的大事年表,掌握历史发展的脉络和文明演进的规律,熟知各历史时期的阶段性特征,最终建构起中国史和世界史的知识体系;在此基础上,还应对历史现象背后的历史本质、发展趋势、演进逻辑等进行深入探究。比如第25题如果考生能够掌握“汉承秦制”的阶段特征,第31题如果考生能够掌握“1975至1980年,正处于中国由计划经济向改革开放的转型时期”,两道选择题就能轻而易举地得出正确答案。

(三)培养学科素养,提升教学高度

酝酿中的第二轮课程改革倡导“培养学生核心素养”,今年历史学科的高考紧跟潮流,全国卷历史试题在不同层次上考查了考生历史学科“时空观念、史料实证、历史理解、历史解释和历史价值观”五大核心素养。这就意味着,教师必须加强对历史学科核心素养的关注与研究,在日常教学和复习中,除了帮助学生掌握主干知识、构建知识框架外,还应以课堂为抓手,对学生贯穿历史学科能力和历史学科核心素养的培养,从知识和能力教学转向素养教学。

培养学生的“时空观念”,教师可以用强化通史体例复习模式和整理大事年表的方式来达成;培养学生的“史料实证、历史理解、历史解释”学科素养,教师可以用史料教学法帮学生习得史料分类、获取史料途径、各种史料可信度评估等历史研究学养,再指导学生通过搜集、整理、甄别史料,利用有价值的史料,提取有效的历史信息等,来完成对历史问题的解答、证明;培养学生的“历史价值观”学科素养,教师可以将一元多线史观推介给学生,指导学生用唯物史观、全球史观、文明史观、现代化史观、社会史观、生态史观等分析工具分析历史,进而形成正确的价值观。

(四)关注学术动态,拓宽历史视野

今年高考三套全国卷的历史试题继续体现学术性特点。全国Ⅲ卷的第41题,让学生根据所给文字和地图“从材料中提取一个有关(清政府)自开商埠的信息,并加以简要分析”(12分)。在现行教材的叙述和学生的认知中,清朝对外开放都是在列强的坚船利炮下被迫进行的,而题中却说清政府在1989—1910年间自动开放了30余个商埠,这个史实与学生已有的认知产生了强烈的冲突,使多数学生无从下笔,或者即使下笔亦言之无物、言不对题,考生在该题中的得分率仅为4分左右。前文提及的在广西和安徽淮北部分学校进行全国Ⅲ卷实测时,不少高二学生在解答该题时,直接将自开商埠等同于此前不平等条约下的约开商埠,在分析的时候也是按照不平等条约下被迫开埠的背景和意义去回答。以上问题的出现,就是学生对学术界“约开商埠”问题的研究自进入21世纪以来已有不少新的研究成果的无知所致。因为之前笔者在课堂教学中专门给学生讲授过“约开商埠”与“自开商埠”的问题,所以本班学生的得分稍高,普遍得分在7、8分之间。

以上题例告诉我们,教师在日常教学中应关注学术界在史学研究方面的最新动态,及时将史学研究的新成果和新观点以材料的形式呈现给学生,并通过带领学生多角度解读,让学生了解更为丰满和真实的历史。将学术研究新成果与课堂教学、高考复习紧密结合起来,不仅能让学生开阔历史学习的视野,同时也能培养学生一种史学研究的态度,使学生再遇到这种类型的试题时可以处变不惊、平稳作答。

(五)研究高考真题,提高训练实效

有人认为,备考的实效就在高考真题之中,这话不无道理。要赢得高考,就要对高考题进行充分的研究,对其命题旨趣有充分的了解。要提高训练的效度,演练高考真题是最直接、最有效的方法。譬如学生就近年全国卷的高考真题进行演练,一定会加深认识高考题“有强烈社会关怀”的特点,并在学习过程中自觉地以古鉴今,将现实生活中发生的重大事件和热门的生活话题置于历史的视野下进行考量和分析。教师研究今年全国Ⅲ卷的高考真题,会发现命题素材鲜活、生动的特点,会认识到高考题新的社会史出题(以社会史、生活史入题)的偏好和趋势,自觉采用类似度高的社会史素材编制训练题,以消除学生对同类题目的陌生感,进而提高训练的针对性和实效性。

另外,有经验的备考教师都已认识到,高考既是与高考试题的对话,也是与命题人的对话。适当关注命题者的研究生活,包括研究领域、研究成果、主要观点等,对高考的复习备考会大有裨益。

(责编 白聪敏)