磁共振成像评估脑梗死合并糖尿病患者颈动脉粥样硬化斑块稳定性及相关因素

刘海燕 刘 明 隋宪明 孔 芳 张兆凯

(泰山医院医学影像科,山东 泰安 271000)

磁共振成像评估脑梗死合并糖尿病患者颈动脉粥样硬化斑块稳定性及相关因素

刘海燕刘明隋宪明孔芳张兆凯

(泰山医院医学影像科,山东泰安271000)

目的应用磁共振成像(MRI)评估脑梗死合并糖尿病患者颈动脉粥样硬化斑块稳定性及其相关危险因素。方法84例急性脑梗死患者,采用MRI检查颈动脉血管及斑块稳定性,并对图像及影响斑块稳定性的因素进行分析。结果84例患者共168支颈动脉,有124支发现斑块。糖尿病组发现58支,非糖尿病组发现66支。糖尿病易损斑块占84.48%(49/58),非糖尿病组占37.88%(25/66),糖尿病组易损斑块比非糖尿病组增加了46.60%;糖尿病组斑块最大厚度明显高于非糖尿病组(P<0.05)。男性易损斑块的发生率为66.22%(49/74)。多因素Logistic回归分析发现,性别、糖尿病以及饮酒史成为影响斑块稳定性的独立危险因素(P<0.05)。结论MRI能够有效评估颈动脉粥样硬化斑块稳定性;脑梗死合并糖尿病的患者颈动脉粥样硬化斑块的稳定性较差;是否合并糖尿病、过量饮酒被认为是影响斑块稳定性的重要因素。

核磁共振成像;脑梗死;糖尿病;颈动脉粥样硬化斑块

颈动脉粥样硬化无论是颈动脉管腔出现狭窄,还是斑块的稳定性差均可对缺血性脑卒中造成一定的影响〔1,2〕。磁共振成像(MRI)通过血管壁成像与“黑血”、“亮血”技术及动态对比增强技术相结合,能够非常有效地呈现颈动脉血管壁的结构、斑块大小及组成成分等特征。MRI能对不同类型的颈动脉斑块进行评价,且对斑块稳定性的评估具有明显优势。脑梗死合并糖尿病患者动脉粥样硬化是非常危险的因素,会诱发大血管并发症等,导致患者伤残,甚至威胁生命,而MRI能有效诊断动脉粥样硬化斑块情况,对脑梗死合并糖尿病患者的治疗有一定的指导作用。本文通过MRI评估脑梗死合并糖尿病患者颈动脉粥样硬化斑块的稳定性,并分析其相关危险因素。

1 资料与方法

1.1临床资料选取2012年10月至2015年5月于我院住院治疗的84例急性脑梗死患者。纳入标准:按照牛津郡社区卒中项目分型的相关标准,评定为急性前循环脑梗死;超声检查显示颈动脉分叉上下<3 cm处出现斑块;知情同意。排除标准:合并严重内外科疾病;符合MRI禁忌证;图像质量较差。男 57例,女27例,年龄36~80〔平均(64.29±7.43)岁〕。根据有无合并糖尿病将其分为糖尿病组及非糖尿病组,糖尿病组35例,非糖尿病组49例。两组患者性别、年龄、体质量指数、是否合并高血压或冠心病、是否吸烟或饮酒、血脂水平等比较均无统计学差异(P>0.05),具有可比性。

1.2方法

1.2.1MRI检查方法采用德国的Siemens 1.5T 磁共振,检查范围为颈动脉分叉上、下<3 cm的层面,成像序列有“亮血”序列、“黑血”序列等。检查时将患者的下颌和颈部固定,并尽量避免吞咽动作。

1.2.2图像处理及分析指定2名具有丰富血管影像诊断经验的放射科医师,对形成的图像按照成像质量由差至好的次序将其分为1~5 级,分别评定为1~5分,对每幅图像的质量进行评定。同一患者相同的检查层面,即便序列不同,也会出现不同的评分。若其中2个序列评定的分数≥3分,则对其图像进行分析。评定受检颈动脉斑块的MRI分型,并进行影像诊断。对斑块易损性进行判定。

1.3评价测量指标

1.3.1图像质量评定1级:无法判断颈动脉管腔以及血管外界轮廓,运动伪影明显;2 级:可见颈动脉管壁,但其组成结构、管腔及血管外界轮廓仍无法清楚判断,运动伪影仍较明显;3级:可以辨别出颈动脉的管壁结构,但管腔及血管外界轮廓仍不甚清晰,运动伪影明显减少;4级:颈动脉的管壁结构、管腔以及血管外界轮廓均清晰呈现,管腔内的血流信号存在不完全抑制现象,运动伪影较少;5 级:颈动脉的管壁结构、管腔以及血管外界轮廓均清晰可辨,管腔内的血流信号呈现出完全抑制的状态,运动伪影极少或者消失。

1.3.2MRI斑块分型Ⅰ、Ⅱ型:内膜厚度接近正常水平,未发现钙化;Ⅲ型:内膜出现弥漫性增厚,或者出现较小的偏心性斑块,未发现无钙化;Ⅳ、Ⅴ型:斑块内有脂肪,在坏死核的周围包绕的纤维组织可能存在钙化;Ⅵ型:斑块复杂,可出现表面缺损、出血或者血栓形成;Ⅶ型:斑块已经钙化;Ⅷ型:出现没有脂核的纤维斑块,有少量的钙化。

1.3.3斑块的易损性评定主要标准:发现较大的脂核、薄的纤维帽、存在裂隙的斑块,且血管腔狭窄90%以上。次要标准:表面有钙化斑或者发现黄色斑块、 斑块内有出血、血管广泛重构。MRI斑块分型Ⅳ~Ⅵ型者均可判定为易损斑块。

1.3.4测量的指标由放射科医师对颈动脉最狭窄处血管外壁和其周围软组织界面内的总面积、血管管腔的面积进行测量,总面积除外管腔面积即为管壁面积,按照管壁面积/血管总面积计算管壁标准化指数,测量斑块最厚处厚度,每个指标测量3次,取其平均值。

1.4统计学方法应用SPSS15.0软件,计量资料进行t检验,计数资料进行χ2检验,影响因素进行多因素Logistic回归分析。

2 结 果

2.1颈动脉斑块分布情况84例患者共168支颈动脉,有124支发现斑块。糖尿病组发现58支,男38支,女20支;非糖尿病组发现66支,男41支,女25支。

2.2斑块稳定性比较糖尿病组易损斑块占84.48%(49/58),非糖尿病组占37.88%(25/66),糖尿病组易损斑块比非糖尿病组增加了46.60%(P<0.05)。两组患者易损斑块共74支,其中,男性易损斑块的发生率为66.22%(49/74)。

2.3MRI检测颈动脉及斑块情况糖尿病组斑块最大厚度明显高于非糖尿病组(P<0.05)。见表1。

表1 MRI检测颈动脉及斑块情况

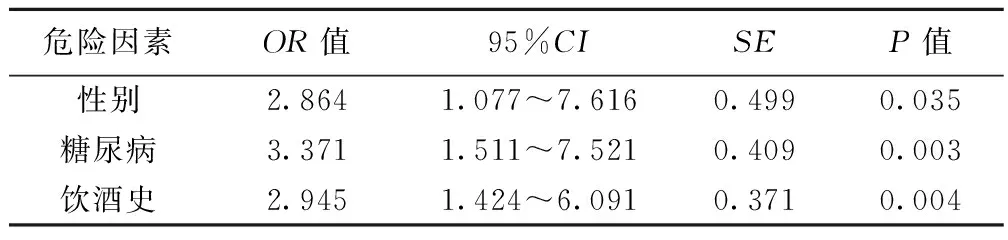

2.4影响斑块稳定性的Logistic回归分析以斑块是否稳定为因变量,以性别、年龄、体质量指数、是否合并有高血压或冠心病、是否吸烟或饮酒、血脂等因素为自变量进行多因素Logistic回归分析发现,性别、糖尿病以及饮酒史等3个变量进入方程,成为影响斑块稳定性的独立危险因素(P<0.05)。见表2。

表2 相关影响因素的Logistic回归分析

3 讨 论

血糖过高时,由于胰岛素抵抗和脂蛋白的代谢障碍,使得血管内皮出现损伤,血液表现出高凝状态,进而加剧动脉粥样硬化的进程。不少研究认为,糖尿病是动脉粥样硬化的重要危险因素,且斑块的稳定性较差,主要与血管存在不同程度的狭窄有关,维持颈动脉粥样硬化斑块的稳定性对于预防缺血性脑血管病而言具有举足轻重的作用〔3,4〕。本文研究显示,糖尿病不仅促进了脑梗死患者颈动脉粥样硬化斑块的发展,并且极大地影响了斑块的稳定性,易形成易损斑块。

颈动脉粥样硬化斑块稳定性的影响因素是预防缺血性脑血管病的重要组成部分。颈部彩色多普勒血流显像则是传统的监测斑块的重要方法,但其分辨率差、过多依赖医者经验的缺陷使其应用受到限制,除此之外,由于测量时不能对检查层面进行固定,对治疗前后的疗效对比带来诸多不便。MRI具有分辨率高、无创伤、能够重复检查的特点,与横轴面三维时间飞跃法成像、质子密度加权成像、T1加权成像、T2加权成像等序列相结合,能够明显地改善颈动脉斑块检查的准确度,清晰地反映血管壁及斑块的大小及结构〔5〕。

本研究充分说明,糖尿病组患者颈动脉斑块的稳定性低。这与以往的研究相吻合〔6〕。通过MRA检测发现,糖尿病组斑块最大厚度明显高于非糖尿病组,但两组间颈动脉血管的总面积及管壁、管腔的面积比较均无统计学意义,两组患者的血管面积减少缓慢。糖尿病组部分患者服用他汀类药物,可能会对抑制斑块进展较为有利〔7〕。提示MRI能有效地对颈动脉血管壁的结构、斑块的大小及组成成分等特征进行,进而评估颈动脉粥样硬化斑块。

在本研究中,多数男性具有饮酒史,过量饮酒是导致动脉内皮损伤的重要影响因素,加剧了动脉粥样硬化及易损斑块形成的进展。因此,男性易损斑块的发生率为明显高于女性。这提示,性别、合并糖尿病以及饮酒史是影响颈动脉粥样硬化斑块的稳定性的重要因素,在对脑梗死患者的治疗中,应该对这些因素加以重视,并采取相应的预防措施,加以预防,这样有利于患者的预后。

1龙璐,王钟明,陈贞,等.急性缺血性脑卒中患者血浆Lp-PLA2水平与颈动脉硬化斑块稳定性及神经功能缺损程度的关系〔J〕.检验医学,2013;28(10):885-9.

2陈竹碧,韩文彬,左稳,等.128层CT评价冠状动脉斑块成分构成比与斑块稳定性的相关性〔J〕.实用放射学杂志,2013;29(10):1582-4.

3于明月,牛慧敏,刘欣,等.斑块稳定性和血脂水平对脑梗死患者预后的临床价值〔J〕.医学综述,2015;21(1):192,封3.

4关春.64层螺旋CT评价冠状动脉斑块稳定性的临床价值〔J〕.医学信息,2015;28(29):131-2.

5张雪峰,李海娜.颈动脉粥样硬化斑块与脑梗死的MRI相关性分析〔J〕.中国误诊学杂志,2011;11(36):8829-31.

6雷云,丁里,任丽香,等.3.0TMRI对颈动脉粥样硬化斑块成分分析及分型的研究〔J〕.磁共振成像,2015;5(6):430-6.

7张洁,周聊生,史浩,等.他汀类药物治疗中应用磁共振参数Ktrans对老年人颈动脉斑块稳定性评价的研究〔J〕.中华老年医学杂志,2014;33(12):1302-6.

〔2015-12-19修回〕

(编辑袁左鸣)

刘海燕(1967-),女,副主任医师,主要从事神经系统核磁共振诊断方面的研究。

R445

A

1005-9202(2016)18-4478-03;doi:10.3969/j.issn.1005-9202.2016.18.036