赵孟頫草书《归去来辞》探析*

刘宏伟 , 林 鹰

(湖州市含弘阁中国古代书画研究所, 浙江 湖州 313000)

LIU Hong-wei , LIN Ying

(Huzhou “Hanghong Pavilion” Calligraphy and Painting Research Institute, Huzhou 313000, China)

赵孟頫草书《归去来辞》探析*

刘宏伟 , 林 鹰

(湖州市含弘阁中国古代书画研究所, 浙江 湖州 313000)

湖州本赵孟頫草书《归去来辞》的收藏印记,基本反映了元代赵孟頫草书《归去来辞》法书真迹的流传经过。通过考证,该法书真迹一直被明、清两朝宫廷内府收藏,在清乾隆以前,似乎从未真正流落民间。乾隆之后,虽曾一度流落民间,但也都在名重一时的大藏家手里。由此,该法书真迹得于留存下来,使世人有机会目睹大书画家赵孟頫的法书真迹。这幅《归去来辞》草书,在书法传承上深得晋唐主流书体正传,在艺术表现上字体清丽、秀美、灵动,疏密得当,给人以极为舒心的美感。

赵孟頫; 《归去来辞》; 草书; 湖州本; 辽博本

LIU Hong-wei , LIN Ying

(Huzhou “Hanghong Pavilion” Calligraphy and Painting Research Institute, Huzhou 313000, China)

《归去来兮辞》是陶渊明于晋安帝义熙元年(公元405年)创作。这一年陶渊明辞去彭泽令,暂居于家乡。《归去来兮辞》分“序”和“辞”两节:“辞”是一种与“赋”相近的文体名称。在“序”中,陶渊明说明了自己出仕和去职的原因。“辞”则抒写了陶渊明归田的决心,归田时的愉快心情和归田后的乐趣。通过对田园生活的赞美和劳动生活的歌颂,表明了他对现实政治,尤其是仕宦生活的不满和否定,反映了他蔑视功名利禄的高尚情操,也流露出委运任化、乐天安命的思想。全文语言流畅,感情真实,音节和谐,富有抒情意味。“归去来兮”就是“归去”的意思,“来”“兮”都是语助词。

公元405年,陶渊明41岁,最后一次出仕,只做了85天的彭泽令。据《宋书·陶潜传》和南朝梁代萧统《陶渊明传》记载,陶渊明归隐是出于对腐朽现实的不满。当时,郡里有一位督邮官来彭泽巡视,一些官员要他备礼迎接,他气愤地说:“我不愿为五斗米折腰向乡里小儿。”并于当日挂冠去职,赋《归去来兮辞》以明心志。归隐田园实际上是那个时代的一种时尚,而且归隐田园的也并非他一人。所谓的“竹林七贤”就出于那个时代。然而,他的归隐却造就了一个伟大的文学家,形成了一种文学风格,在中国文学史上熠熠生辉。宋代大文学家欧阳修如是说:“晋无文章,惟陶渊明《归去来兮辞》一篇而已。”足见此文对后世的影响之大,在文学史上地位之高。因此,赵孟頫选中此文作为法书也或多或少表露了自己的内心世界。

赵孟頫(1254-1322年),字子昂,号松雪道人、水精宫道人,吴兴(今浙江湖州)人,系宋王室赵匡胤后裔。宋末元初著名的书画家,诗、书、画、印样样皆精。其书法主张师法晋唐,作品多为表现“二王”书风的行书,偶尔也书草书。我们考察民间古代书画收藏状况时发现,民间确还传存着一些中国古代书画真迹,甚至是美术史上非常重要的珍稀孤品。其中,有一位湖州藏家,斥巨资购回一件正将“出国”的元赵孟頫草书《归去来辞》书法残卷真迹。此卷深得王羲之真悟,笔意娴熟,清丽遒劲,雍容不迫,一气呵成。虽无年款,但确系赵氏草书代表作品。据我们考证,此残卷法书是赵孟頫唯一以纯草书形式传世的孤品,它对于我们全面研究赵孟頫书法艺术具有极为重要的价值。

2007年,辽宁博物馆曾将所藏的伪赵孟頫行书《归去来辞》卷书法作为真迹,以“归去来兮--赵孟頫书画珍品回家展”为主题,来湖州市博物馆展览,搅得湖州市民真假难辨,一头雾水。

辽宁省博物馆所藏名赵孟頫行书《归去来辞》卷(以下简称“辽博本”)是一幅伪作(参见图1),这在杨仁恺所著的《国宝沉浮录》里已作了婉转的评价。杨氏在该书第五章《长春伪宫散佚书画的新转机》一文中说:“赵氏又一卷行书陶渊明《归去来兮辞》,字较《秋声赋》略小,有追求王氏的迹象,却有个别字在转折处流露生硬之笔,似不及上两卷得心应手。卷前附有陶渊明立像,浅设色;前隔水赵子俊一题,时为至治元年十二月二十六日。我们推测,此像为赵子俊所绘,也有可能从别处移来。制作时间可晚到明初,书此备考。子昂曾有另一卷《归去来辞》,以余纸画陶渊明像,见前人著录,今不知所在。”*杨仁凯《国宝沉浮录》,上海古籍出版社,2007年版,第195页。杨氏在此已吿诉读者,辽博本这幅书法“有个别字在转折处流露生硬之笔”。这说明,杨仁恺先生已看出了该书法的伪迹了。遗憾的是,他不直接道白它的真伪,这很令人费解。因此,为了说明辽博本是一件仿赵氏书法的伪作,我们凭湖州藏家的赵氏草书《归去来辞》残卷,从以下几个方面谈谈对赵氏法书的一些看法。

图1 辽博本

1.辽博本书法艺术水平达不到赵孟頫的境界 赵孟頫是被后人赞誉为“上下五百年,纵横一万里,举无其匹”的一代大家,其书法必有常人所不能涉及之处。客观地讲,(1)辽博本《归去来辞》卷书写得不错,但谋篇布局、文字书写都显得呆板。虽参杂了正书、草书等,但排列整齐,几成印刷体,毫无书法艺术含蕴。赵孟頫书写《归去来辞》又不是抄写公文,抄写时是包含着情感的。何况,陶渊明的辞,本身就抒发了受不了拘束,宁可辞官归田的情怀。(2)辽博本的书写匠气十足。整篇的字体大小一样无变化。明清两代曾有不少书评,对赵孟頫书法的整齐划一现象提出批评。现在看来,很可能是针对这类伪作的。(3)笔画太流畅,有违书艺贵“涩”的艺术标准,而且用笔并不讲究,侧锋居多。(4)通篇无连贯气息,字字分开,字字独立,因此谈不上是一件艺术作品。

2.辽博本有明显的抄临迹象 我们认为,辽博本有两个方面抄临湖州本:(1)书体。参照湖州本,就可以明了辽博本为什么有正书、草书、行书等多种书体。可以说,辽博本在本质上是一件正书作品,作伪者有较好的正书功底,能脱稿仿赵体正书。但是,要仿赵体草书却有相当难度。于是,作伪者就采用部分临仿的方法,以正书为基本,间杂一些临摹草书,制作出了辽博本这件不正不草的伪作。如辽博本《归去来辞》卷的草书写法,基本都是对着湖州本临写,否则就不可能与所有的草书两卷基本一样。在此处,我们列举序文中的“植”字、“惠”字、“苦”字等(参见图2、图3、图4)。(2)在辽博本的临摹中,个别字是错误的,影响了人们对陶渊明这篇流传千古的辞赋的正确解读,出现了词意曲解。如湖州本序文中有“矫励沿得”句,而辽博本抄成了“矫励所得”(参见图5)。按湖州本解,“矫励”作为一个词,意为“克制情欲”,解读畅顺。辽博本因错写成“所”字,解读就十分牵强,“矫励”一词就得分成两字解读。又如,湖州本序文有“尝从人事,皆心腹自役”句,与辞文中“既自以心为形役,奚惆怅而独悲”相呼应,而辽博本把句中的“心”误成“口”字(参见图6),这必然会扭曲辞意。再如,湖州本序文中有“当敛裳逝”句,用现代文理解就作“形同行尸走肉”解,而辽博本在这句话中多写了一个“宵”字,为“当敛裳宵逝”(参见图7),只能解释为“收拾衣裳连夜逃走”。这样,陶渊明的优美文辞就被篡改了。

再说辽博本《归去来辞》卷上的清宫玺印,印色鲜红,这无疑是近仿品的标志。我们曾对清宫印泥实物作过详细比对,发现到清嘉庆为止的书画印,颜色均已变深,而且年代越久远印色越深。说宫廷印色由于制作考究,用什么蜜蜡、蓖麻油之类,历久不褪色云云,纯系瞎话。更可笑的是,在有的书画上,印色边沿渗出的油斑还没有挥发掉,竟被说成是元或明,甚至“宋印”。比如,北京故宫收藏的名唐杜牧《张好好诗》草书卷,有鲜红的唐代“弘文之印”,居然被作为唐印资料佐证。可见,书画鉴定界也有只讲故事,不讲科学的。

二、湖州藏家的赵氏草书《归去来辞》卷流传脉络清晰

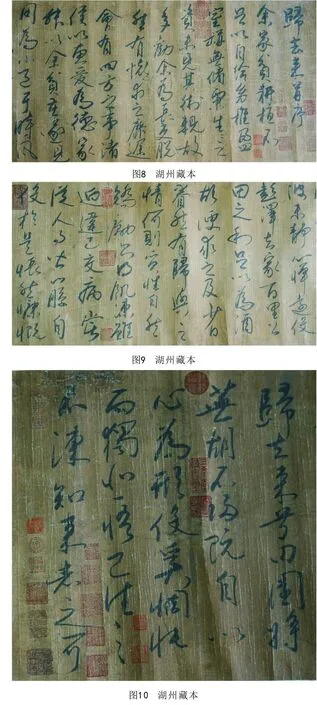

湖州本元朝赵孟頫的草书《归去来辞》残卷真迹,书心上钤有明、清时期及民国期间官私收藏的玺印。书心右下钤有明初解缙“解廌春雨缙绅之印”,明项子京“墨林”“得密”葫芦印,清高士奇“高氏村草堂鉴赏藏书画”印,清安仪周“安仪周家珍藏”印,清潘士成“曾藏潘氏海山仙馆”印,清沈树镛“韵初审定”印,清方梦园“曾在方梦园家”印,清缪荃孙“缪荃孙藏”印,现代杨仁恺“杨仁恺鉴定真迹之印”,清内府“乾隆御览之宝”“嘉庆御览之宝”玺印(参见图8);书心中间右钤有清内府“御书房鉴藏宝”“石渠宝笈所藏”“宣统鉴赏”玺印,明宫廷“广运之宝”玺印(参见图9);书心左尾钤有明黔宁王“黔宁王子子孙孙永保之印”,明项子京“天籁阁”“项子京家珍藏”印,清高士奇“高氏清吟堂鉴赏藏书画”印,清安仪周“安”圆印,“仪周鉴赏”印,清毕沅“秋帆书画图章”印,清王养度“曾藏荆门王氏处”印,清李思庆“李氏爱吾庐藏书画记”印,清邵松年“海虞邵氏珍藏金石书画之印”,民国庞莱臣“莱臣心赏”印,圆形“乾隆鉴赏”“三希堂精鉴玺”“宜子孙”等官私收藏玺印(参见图10)。湖州藏家的这幅元朝赵孟頫的草书《归去来辞》残卷真迹,除了明、清曾入宫廷收藏外,私家收藏者们也都是名重一时的大收藏家或鉴赏家。

已故书画鉴定专家杨仁恺先生曾经鉴定过赵孟頫的草书《归去来辞》残卷法书,并钤有“杨仁恺鉴定真迹之印”(参见图7)。但是,杨先生在其所著的《国宝沉浮录》一书里只字不提,这就让我们很困惑。据说,当年湖州本曾请杨仁恺先生鉴定。杨氏看后确认真迹无疑,认为赵孟頫这幅草书才是真正手迹,并钤下其鉴定印。按理,此事应属于重大发现。但是,不知何故,杨氏对曾鉴定赵孟頫草书《归去来辞》残卷的事三缄其口,对馆藏的赵孟頫法书的鉴定态度也较为晦涩。其中缘故,我们就不妄加猜测了。另外,还有史树青、徐邦达等现代书画鉴赏家也鉴定过该残卷,并钤有他们的鉴印(参见图10)。

三、赵孟頫书法及湖州本草书《归去来辞》卷艺术成就鉴赏

赵孟頫书法名头太大,字写得太好,他活着时就有大量仿品。并且,赵孟頫书法仿品有个特点,就是仿作者皆为高手,都能写就一手好字。所以,现在存世的作品,鉴别难度极大,尤其是一些作为赵书标准的核心作品,其本身的鉴定结果起着示范作用。如果这些作品是仿品,以讹传讹,那么赵孟頫书法的真实面貌给世人的印象将会发生很大的偏离。赵孟頫是中国古代美术史上承前启后的大家,是整部中国美术史绕不过去的历史人物。事实上,我们已经看到,今天的大量赵孟頫研究,很多都以仿品作为鉴定和甄别依据。有的自己也以仿作真,还指责别人的论述依据是仿品,相当混乱。虽然,讨论是必要的,但我们希望能实事求是地理出赵孟頫书法真迹的核心作品,使美术史研究具有可靠的史实性。

据我们的多年研究发现,赵孟頫的传世书画真迹其实极少,大量现存的是与赵孟頫同时代人或稍后时期人的仿作。赵孟頫是历史上少有的全才,在绘画方面,人物、山水、花鸟、鞍马都精;在书法上更是真、草、篆、隶皆登峰造极,无人能与之相匹。但有人认为,赵孟頫书画样样都好不假,但不可能样样都在顶峰上。我们认为这是以常理推测,是没有真正看到过赵氏真迹之故。在这里,我们仅就赵孟頫书法说事,先归纳赵孟頫书法真迹的三个特点:

1.赵孟頫书法通篇均以一种书体书写 不管是书札小笺,还是宏篇巨著,赵孟頫正书就是纯正书,草书就是纯草书,只以一种书体写成,绝不会像郑板桥那样真、草、篆、隶参差写来,以求结体的变化。虽然赵孟頫精研各书体,但不会以多种书体融于一纸,这是他的严谨。一些传为赵孟頫的书法作品,草书中参杂章草甚至正书,或行书里参杂草书或正书,都是伪作。

2.赵孟頫书法从头写到尾,一气呵成 赵孟頫真迹,写到后面也没有半点懈怠,哪怕是超大规格的巨作,也是自始自终,洋洋洒洒,这是赵孟頫书写的功力。如果一篇作品中间尤其是后面,出现结体变形、潦草,笔力不正,修补涂改,那它就不可能是赵孟頫的真迹。史载赵孟頫能“日书万字”,但许多人从赵孟頫书法起落收笔、点划转折笔笔交代清楚的书写特点分析,认为他不可能“日书万字”。我们在考察赵孟頫真迹整体后发现,赵孟頫的书法功力高深,无人能比,应该能做到“日书万字”。700年来,赵孟頫的书法在国人心目中有如神迹,盛名之下,决无虚士。我们考察了一些民间传说,但这些传说与专家结论并不相符。究其原因,无非是研究者缺乏资料,或立足于伪作或仿品,不可能有真实评价,还不如民间说法更贴近美术史的实际状况。

3.对赵孟頫书法影响最大的前代书法家是锺繇、王羲之、颜真卿、虞世南 因赵孟頫离现代相去不算太久远(与晋唐相比),他官大名气大,他的生平历史记载清楚,流传作品又多,所以后人得以深入研究之。现在,有关资料已把赵孟頫从青少年到老年各时期的书法特点、书法渊源等都梳理得清清楚楚,这有助于我们全面看待一代书法大家。但是,关于赵孟頫书法的渊源却众说纷纭,莫衷一是。赵孟頫是全才,不仅表现在他诗书画全能,仅就书法一类,他就学遍了当时所有的书体,而且都学得精通。问题是,在形成自己书风时,赵孟頫必须有所取舍,有所偏好。赵孟頫的小楷选择了锺繇、羲献小楷的俊秀;大字行书则多有颜真卿的沉稳大气;草书又是二王一路的流畅隽永,而贯穿其所有书体的却是虞世南外秀内强的笔法。

湖州本赵孟頫《归去来辞》书法残卷,虽然后面部分已残,但仍不失是迄今为止赵书真迹纯草书的唯一传世孤品,是我们了解和研究赵孟頫真正草书风格的极珍贵资料。是卷序文,只到《归去来辞》辞文的“悟已往之不谏,知来者之可追”句的“可”字,后面部分佚失。虽存留遗憾,但仍可胜于无,毕竟,由于它的存在,我们可以看到真实的赵孟頫草书真迹。

关于赵孟頫书法,历来的评说谬误多矣。(1)评书与评人参杂在一起,把赵孟頫的仕元气节拿到他的书法中来评论,如明代项穆《书法雅言》云:“若夫赵孟頫之书,温润闲雅,似接右军正脉之传,妍媚纤柔,殊乏大节不夺之气。”明代张丑更甚,把赵孟頫书法与抗虏英雄文天祥的抗外族壮举来对比。这样,赵孟頫的书法成就必然大打折扣,得不到公允评价。(2)赵孟頫书法“妍媚纤柔”的说法与实际不符。这本是中国书法美学两大倾向的分歧所致,主张碑学者认为帖学媚俗,延引到具体书评,以碑学观点予以针砭,如清代康有为《广艺舟双楫》说:“吴兴(赵孟頫)、香光(董其昌),并伤怯弱,如璇闺静女,拈花斗草,妍妙可观,若举石臼,面不失容,则非其任矣。自元明来,精榜书者殊鲜,以碑学之不兴也。”推崇碑学者上溯到王羲之书法,把书法都贬为媚俗无力,何况赵孟頫。碑依帖刻凿,帖经石匠刻凿即是碑,碑帖有其不同视觉效果,也有其一致性。对这个观点,我们以后开专题具体论述。就赵孟頫书法是否“妍媚纤柔”,我们在此予以否定。以下,我们仅就湖州本赵孟頫草书《归去来辞》残卷真迹,作一简要评述。

1.湖州本赵孟頫草书《归去来辞》卷深得晋唐主流书体正传 是卷给人的整体感觉是古朴娴熟,法度森严,流畅清逸,与传为赵书的其他草书作品在风格上完全不同。是卷能明显看出传承右军书风,并融入唐代草书名家大度流畅的韵致,与历代有关赵孟頫得二王正传的公认评价是相符的。问题是,赵孟頫“得右军正传”一般是指赵书小楷,而他的草书则被一致指为“妍媚纤柔”,如清代朱和羹《临池心解》云:“子昂得《黄庭》《乐毅》法居多,邢子愿谓右军以后惟赵吴兴得正衣钵,唐、宋人皆不及也。”意下是说,赵孟頫仅小楷得右军衣钵。明代王世贞《艺苑卮言》说得更具体:“自欧、虞、颜、柳、旭、素,以至苏、黄、米、蔡,各用古法损益,自成一家。若赵承旨(赵孟頫),则各体具有师承,不必自撰,评者有‘书奴’之诮,则太过;然谓直接右军,吾未之敢信也。小楷法(黄庭)(洛神),于精工之内,时有俗笔;碑刻出李北海,北海虽佻而劲,承旨稍厚而软;惟于行书,极得二王笔意,然中间逗漏处,不少不堪。并观承旨,可出宋人上,比之唐人,尚隔一舍。”王世贞这段话被认为说得比较客观,但还是把赵书行书说得差唐人一截,不认为其直接右军。我们注意到,在历代对赵孟頫书法的评论中,尚无人具体评论过赵孟頫的草书作品。但我们观湖州本赵孟頫的草书《归去来辞》残卷,发现赵孟頫的草书写得非常成熟,这与史载赵氏真、草、篆、隶具精符合。此残卷以实物为证,推翻了历代对赵孟頫书风“妍媚纤柔”的评价。从此残卷看,赵孟頫的草书毫无半点纤柔。相反,是卷用笔笔笔中锋,沉着扎实,又不失灵动,是晋唐书风的最佳演绎。

由此可见,历代对赵孟頫书法的评价大都不实。赵孟頫生活在外族统治的环境下,能以一介书生之力,倡导书画师古,并身体力行,间接保存民族的根基,显示了其大智慧的一面。从这篇草书《归去来辞》残卷就能清楚看出,赵孟頫的草书确实深得右军笔意。元代虞集《道园学古录》的一段话,对此作了较好的总结:“大抵宋人书,自蔡君谟以上,犹有前代意。其后坡、谷出,遂风靡而从之,而魏晋之法尽矣!米元章、薛绍彭、黄长睿诸公,方知古法。而长睿所书不逮所言;绍彭最佳而世遂不传;米氏父子,书最盛行,举世学其奇怪,不惟江南为然。全朝有用其法者,亦以善书得名;而流弊南方特盛,遂有千湖之险。至于即之,恶谬极矣!至元初,士大夫多学颜书,虽刻鹄不成,尚可类鹜。而宋未知张(即之)之谬者,乃多尚欧阳率更,书纤弱,仅如编席,亦气运使然耶。自吴兴赵子昂出,学书者始知晋名书然。”以上是同时代人对赵孟頫的评价,应当是比较客观的。

2.湖州本赵孟頫草书《归去来辞》卷疏密得当,字迹灵动,能给人以极为舒心的美感 是卷谋篇布局初看似乎极不起眼,倘若细细品赏,就自然而然生发出浑身舒坦、不急不躁、气脉贯通的感觉。再加上其跳跃、灵动的书体,更让人愉悦。书法写到这水平,绝对达到了书艺的最高境界。此卷能在不着痕迹中传递一种平和、乐观的美学思想,或者是人生态度,证明书写者的思想和技艺,均已达到化境。

清代包世臣曾这样评赵孟頫书法:“吴兴书,笔专用平顺,一点一划,一字一行,排次顶接而成。古帖字体,大小颇有相径庭者,如老翁携幼孙行,长短参差,而情意真挚,痛痒相关,吴兴书,则如市人入隘巷,鱼贯徐行,而争先竞后之色,人人见面,安能使上下左右空白有字哉?其所以盛行数百年者,徒以便经生胥吏故耳。”以前读包世臣这段评语,觉得包氏点评形象、生动、贴切。今,观此湖州本赵书《归去来辞》草书残卷后,对包氏评语却有一番感叹。我们认为,凭包氏对书艺的理解,他真不该勉力而为,以至力所不逮,显得浅薄。君不知,人到悟境,立地成佛;艺到绝处,叱石为羊,以最朴实的书风表达出书写者高深的思想蕴涵,那才是顶尖的水平。

3.湖州本赵孟頫草书《归去来辞》卷字体清丽秀美,但不纤弱 赵孟頫书法在书坛上雄立元、明、清几百年,被后人尊为与唐代的欧阳询、颜真卿、柳公权等大家并列的一代宗师,关键在他创立了一种雅俗共赏的书体--赵体。赵孟頫的书法作品,严遵法度,笔笔中锋,令书法家或鉴赏家无可挑剔。同时,外行人观他的书法作品,也只觉清逸、漂亮、美观。他的书法俗可用于抄经写牍,雅可融入情感,表达哲理。草书《归去来辞》残卷属于后者,是赵孟頫书法作品辉煌成就的展示。

四、结 语

通过上述论证,我们可以断定,辽博本乃至上博本元赵孟頫《归去来辞》卷书法均是伪作。伪作卷缺少平平淡淡中蕴涵跌宕起伏变化的韵致,不类赵书艺术风格。作伪者要想仿赵书体达到乱真程度,难度是极大的。(1)作伪者要具备赵孟頫自幼起就练就的功力。我们发现,有元一代所有的书画大家的书法功底,没有一位在赵氏之上的,包括鲜于枢、康里氏、黄子久、王蒙、倪赞、吴镇等人,均无可与之相匹。(2)真、草、篆、隶各书体赵孟頫样样皆精,在绘画方面也是如此。他的山水画大致可分为两个体系:如《云山揽胜图》和《水村图》,学的是董源、巨然一派笔意;《重江叠障图》《双松平远图》却学的是李成一派,与郭熙、王诜的风貌相近似,但又不照抄他俩的皴染特征,完全属于赵孟頫自创,为元初四大家画派的形成奠定了基础,而这也是作伪者难以做到的。因此,任何作伪者的伪品都不可与其真品比对。湖州本元代赵孟頫草书《归去来辞》残卷,虽然后面部分已残缺,但它仍不失是迄今为止赵书真迹纯草书的唯一传世孤品,是我们了解和研究赵孟頫真正草书风格的极其珍贵的资料。

The Analysis of Zhao Mengfu’s Cursive Script Returning Home

The seals on the Huzhou Cursive Script Returning Home have reflected how it was handed down from the Yuan dynasty. According to them, the Ming and Qing royal courts have collected the scroll. It was not until the time of Qianlong Emperor of the Qing dynasty that the scroll was taken out of the court. Later, great collectors obtained the scroll, and for that reason, it survived from damage. Thanks for their protection, people nowadays could have chance to appreciate Zhao Magnus’s authentic cursive script. In the aspect of style, its characters derive from the popular one of the Jin and Tang dynasties. In the aspect of artistic expression, the artist wrote characters elegantly, and placed characters properly, hence providing viewers with a sense of beauty.

Zhao Mengfu; Returning Home; Cursive Script; the edition of Huzhou; the edition of Liaoning Museum

2016-04-29

刘宏伟 (1959-),男,浙江湖州人,湖州市含弘阁中国古代书画研究所研究员,上海交通大学客座教授,主要从事中国古代书画研究;林 鹰(1955-),男,浙江湖州人,湖州市含弘阁中国古代书画研究所学术部主任,研究员,主要从事中国古代书画研究。

J292.25

A

1672-2388(2016)02-0060-06