地下空间虚拟仿真实验室建设问题研究★

马宏伟 丁曼曼

(安徽理工大学土木建筑学院,安徽 淮南 232001)

地下空间虚拟仿真实验室建设问题研究★

马宏伟 丁曼曼

(安徽理工大学土木建筑学院,安徽 淮南 232001)

论述了城市地下空间虚拟仿真实验的优点,从模拟演示功能局限性、地下空间规划模块开发、模型通用性等方面,分析了地下空间虚拟仿真实验室建设中存在的主要问题,并提出了解决问题的措施,为类似实验室建设积累了经验。

虚拟仿真系统,实验室,地下空间,城市模型

20世纪末期,王梦恕院士[1]、钱七虎院士[2]前瞻性地提出:“21世纪是隧道及地下空间的世纪”。进入21世纪以来,我国城市地下空间开发利用工作已如火如荼地展开,然而,城市地下空间工程专业人才匮乏的现状制约了该领域的发展。为此,中南大学于2002年率先开设了城市地下空间工程专业,此后,山东大学、山东科技大学、安徽理工大学等高校也逐步开设了该专业,到2016年为止,全国开设城市地下空间工程及相似专业的高校已达50余所。

当前,城市地下空间工程专业已被教育部列为本科特设专业,同时,教育部已着手制定《城市地下空间工程本科专业教学质量国家标准》。由此表明,教育主管部门对城市地下空间工程专业的开设与建设极为重视,但该专业的建设仍存在一些亟待解决的问题。

本文针对城市地下空间工程专业建设现状,结合安徽理工大学城市地下空间工程虚拟仿真实验室筹建实践,提出了该专业虚拟仿真实验室建设中存在的若干问题,并对提出的问题进行了深入的分析,提出解决相关问题的措施。

1 虚拟仿真实验室建设现状分析

虚拟仿真(Virtual Reality)系统即用一个系统模仿另一个真实系统,实际上是在计算机系统中构建工程的虚拟模型,并提供可视界面供用户体验该虚拟工程的综合系统。伴随着计算机技术的快速发展,虚拟仿真技术迅速在高等高校的科研领域占据了一席之地,近年来,虚拟仿真技术在教学领域的应用价值逐渐被人们所认识。

与传统实验相比,虚拟仿真实验的优点主要体现在以下五个方面[3]:1)能充分利用现有软硬件资源,节约开支;2)容易实现技术更新,智能化程度高;3)功能齐全,使用方便;4)实验精度高,可以避免传统实验中因仪器设备引起的误差;5)实验时间灵活且不受地点限制。

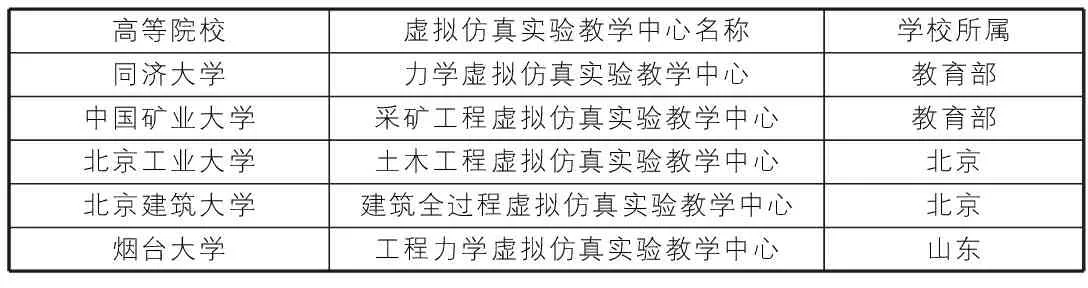

国内的许多高校都根据自身科研和教学的需求建立了一些虚拟仿真实验室。据统计,现已建立虚拟仿真实验室的高校已达上百家。就土木建筑领域来说,同济大学、中国矿业大学等高校已先后成立了国家级虚拟仿真实验教学中心。部分国家级虚拟仿真实验教学中心建设情况如表1所示。

根据表1可知,各层次高等院校对虚拟仿真实验室的建设热情极高,然而,当前建立的城市地下空间工程虚拟仿真实验室并不多见。出现这一现象的原因在于:一方面,城市地下空间工程专业为新专业,各类实验室的建设模式尚未定型;另一方面,地下工程虚拟实验室有其不同于地面工程实验室的独特需求,使得实验室建设存在若干亟待解决的问题。

表1 部分虚拟仿真实验教学中心表

2 城市地下空间工程虚拟仿真实验室建设存在的问题

城市地下空间工程专业作为新建专业,其特色极为鲜明。然而,由于地下结构具备隐蔽性、复杂性、多样性等特点,使得城市地下空间工程虚拟仿真实验室的建设存在以下三个重要问题亟需解决。

2.1 模拟演示功能存在局限性

目前的虚拟仿真实验教学系统多以演示实验为主要内容,演示多以实际工程实例为背景,建立静态模型供学生了解地下工程的结构形式、内部构造、施工流程等知识。然而,实际的地下工程施工是一个极其复杂的动态过程,其中涉及的爆破施工、隧道分部开挖施工、地下工程支护施工等作业过程中相关施工参数的变化,均会引起围岩位移场与应力场产生时间效应。以钻爆法施工为例,钻孔爆破过程用时极短,危险性极大,围岩在爆破过程中的应力、变形几乎在瞬间发生,现场见习几乎无法进行,最好的教学方式只有虚拟仿真演示。然而,进行不同爆破参数下的瞬时动力学过程模拟对仿真系统的运算速度和演示能力都提出了极高的要求,当前的虚拟仿真系统尚不能实现。因此,开发适用于地下工程特殊施工需要的虚拟仿真系统是实验室建设必须解决的问题。

2.2 城市地下空间规划功能待开发

城市地下空间工程专业培养目标已明确,城市地下空间工程专业应培养具备从事城市地下空间工程的规划、设计、研究、开发利用、施工和管理能力的专门人才。然而,现有的虚拟仿真实验系统更多地关注工程结构的设计、施工问题,对城市地下空间规划方面尚未涉及。因此,开发城市地下空间规划功能对丰富虚拟仿真实验系统功能、提高学生培养质量均有重要的作用。

2.3 模型的通用性存在障碍

由于虚拟仿真系统的硬件和软件供应商众多,各供应商提供的软件接口不具备通用性,使得实验室建设过程中大量的时间用于独特的虚拟仿真模型开发工作,严重影响到实验室模型数量与规模的多样化和模型质量的优质化。提高各类软硬件系统的兼容性,对提高虚拟仿真实验系统利用率、节约实验室运行成本均是有利的。

3 问题的解决

3.1 开发实时演示功能

当前的虚拟仿真实验系统对地下工程施工的模拟不够真实,根本原因在于系统不能与CAE(Computer Aided Engineering,即计算机辅助工程)软件完成数据转换,同时,当前部分CAE软件的计算速度也不能满足虚拟仿真实验的要求。为此,在实验室建设过程中,宜对系统供应商提出该特殊要求,要求软件系统预留CAE软件接口,并在系统软件中加入模型自动生成功能;同时,在采用CAE软件进行模拟分析中,模型的网格划分及计算步序均不宜过细,只要能够满足虚拟仿真演示精度要求即可,且可以采取计算机硬件升级、软件算法优化等措施进一步缩短计算时间,达到实时演示的要求。

3.2 城市地下空间规划功能的开发模式

城市地下空间的规划是一个复杂的系统工程。为满足专业虚拟仿真教学需要,仿真系统可开发模块化的规划功能,系统内置商业区、住宅区、交通枢纽区等城市模块,摒弃传统的以城市建设现状为基础进行地下空间规划的模式,采取模块组合“拼装”城市的方式,以便虚拟演示中根据需要建立不同的城市模型。既可提高模型制作速度,又能满足模型多样化需求。

3.3 创建模型交流平台

既有虚拟仿真实验室模型的通用性问题极为突出,由于地下工程虚拟仿真实验室建设尚未广泛开展,因此在后续建设过程中,可以借鉴MOOC(Massive Open Online Courses,即大型开放式网络课程)的模式,创建模型交流平台,开放虚拟仿真系统的模型接口,使得不同单位的仿真模型数据可以相互交流使用,从而提高实验室利用效率、增强模拟实验教学效果。

4 结语

城市地下空间工程虚拟仿真实验室建设有着不同于地面工程实验室建设的独特之处,当前在该类实验室建设中面临大量新的问题需要解决。

本文结合安徽理工大学地下空间工程虚拟仿真实验室筹建实际,提出了城市地下空间工程虚拟仿真实验室的建设存在的模拟演示功能局限性、地下空间规划功能待开发、模型的通用性存在障碍等三个主要问题,并通过问题的分析,提出了解决三大问题的思路,为类似实验室的建设提供参考。

[1] 王梦恕.21世纪是隧道及地下空间大发展的年代[J].岩土工程界,2000(1):13-15.

[2] 钱七虎,陈志龙.21世纪地下空间开发利用展望[A].中国土木工程学会第八届年会论文集[C].1998.

[3] 蔡卫国.虚拟仿真技术在机械工程实验教学中的应用[J].实验技术与管理,2011,28(8):76-78,82.

On construction problems of lab construction by virtual simulation of underground space★

Ma Hongwei Ding Manman

(CollegeofCivilArchitecture,AnhuiUniversityofTechnology,Huainan232001,China)

The paper indicates the advantages of the virtual simulation labs of urban underground space, analyzes main problems in the lab construction of the virtual simulation at the underground space from the limitation of the simulation demonstration functions, model development for the underground space planning, and model universality, and points out some measures for solutions, so as to accumulate experience for the similar lab construction.

virtual simulation system, lab, underground space, urban model

1009-6825(2016)28-0235-02

2016-07-25 ★ :安徽理工大学本科专业核心课程建设项目

马宏伟(1984- ),男,博士,讲师; 丁曼曼(1983- ),女,实验员

TU929

A