储蓄、经济增长与消费关系的实证研究

李春青

(北京师范大学 教育经济研究所,北京 100875)

储蓄、经济增长与消费关系的实证研究

李春青

(北京师范大学 教育经济研究所,北京 100875)

投资、消费、净出口是拉动经济增长的“三驾马车”,其中消费的作用举足轻重,投资和净出口的最终目的也是为了促进消费水平的提高,从而拉动经济的增长。储蓄的增加能够转化为投资,在短期内带动经济增长;另外,储蓄也为金融机构带来了一定的流动性,为企业提供了部分资金来源。分析了储蓄、经济增长与消费的关系,在前人研究的基础上,先对相关理论进行全面系统回顾,进而以我国为例,对消费和经济增长的关系、对储蓄和经济增长的关系进行实证分析,在实证分析的基础上得出相关的结论,并对部分结论进行了原因分析,最终根据研究分析结果提出相关的政策建议。

经济增长;消费;储蓄

经济增长一直是各国高度关注和重视的议题。消费、投资和净出口是经济增长的“三驾马车”。自改革开放以来,我国经济取得的成就举世瞩目,连续多年保持高速增长。在经济快速增长期间,我国的固定资产投资规模不断扩大。显然,投资和进出口对经济发展的拉动功不可没。但是,在经济增长方式转变、经济转型的关键时期,消费和储蓄在国民经济良性循环中的作用日益突出,消费和储蓄已成为保持经济稳定和经济增长的关键因素。因此,基于我国的现实情况来研究分析储蓄、经济增长与消费的关系,有利于今后经济政策的制定,对我国经济的发展也有一定的理论指导意义。本文重点对储蓄、经济增长与消费的关系进行实证分析,剖析在我国经济增长方式转变的过程中,消费需求及居民储蓄对于促进经济可持续增长所起的作用,并据此提出促进经济增长的对策和建议。

1 研究背景

1.1 国内外文献综述

1.1.1 国外文献综述

亚当·斯密认为,由资本积累、劳动分工和两者所决定的生产性劳动和生产率的提高三个因素共同决定着财富的增加,劳动分工的基础是资本积累,资本积累决定了国民收入的增长,是经济增长的源泉。[1]大卫李嘉图以收入的分配为出发点,研究资本积累对经济增长的影响,他认为资本积累是经济增长的最重要力量,资本积累增长会带来正的经济增长,资本积累下降会引起经济增长的下降。[2]

凯恩斯认为:投资拉动了经济增长,储蓄和投资是不同的经济主体在不同动机下的选择行为,两者并不相等;利息率决定储蓄形式,收入决定储蓄量,而投资则取决于利率和资本的边际效率,不受储蓄的影响。[3]

新古典的索洛模型表明,经济的长期均衡是稳定的,并总是朝着平衡增长路径收敛。短期内,储蓄率的上升会带来产出增长率的增加,但长期看,产出增长率与储蓄率无关,而是取决于人口增长率及技术进步率之和,并且过度储蓄可能会阻碍经济增长。在某些情况下,投资对产出增长率甚至会产生负的影响。

1.1.2 国内文献综述

第一,储蓄与经济增长关系的实证分析。国内有学者认为:居民储蓄额对我国经济增长无显著的Granger影响,甚至会阻碍经济的增长[4-5]。相反,也有学者认为,如果储蓄能很好地转化为投资则会对经济增长起到促进作用[6]。周才云选取中国1978—2006年面板数据,运用VAR模型对居民储蓄与经济增长关系进行分析,得出结论:中国居民储蓄与GDP二者之间存在协整关系,并且GDP对居民储蓄的影响随着经济的增长而不断减弱。[7]宋娟通过把中国31个省市分为东、中、西三个地区研究储蓄对经济增长的作用,结果证明居民储蓄对经济增长具有促进作用[8]。刘金全和郭整风把居民银行储蓄存款增量占GDP的比率作为储蓄率,运用Granger因果关系检验得出结论:我国现阶段不存在储蓄率对于经济增长的显著正向影响,但存在实际GDP水平值对储蓄增量的显著反向影响[9]。王帮俊和周勇则认为,储蓄对经济增长影响作用明显,而经济增长对储蓄的作用不明显[10]。

第二,消费与经济增长关系的分析。毕玉江通过消费波动对经济增长影响的实证研究发现:在其他条件不变的情况下,消费每增加1%当期经济增长提高0.7%;前一期消费与本期经济增长负相关,而消费增长率和经济增长率存在正相关关系;城镇居民消费是经济增长的Granger原因,但农村居民消费并非如此[11]。段景辉和陈建宝认为:居民消费对经济增长有着积极的促进作用,而政府消费对经济增长的影响具有政策倾向性,并且两者在不同的经济发展阶段的经济促进作用不同[12]。文娟和牛旻昱通过对1980—2007年间中国消费率、投资率与全要素生产率的发展情况进行比较研究,分析了我国消费率、投资率对经济增长效率的影响,最后得出结论:我国当前消费率过低而投资率过高,对今后国民经济的可持续发展产生了负面的影响[13]。

第三,储蓄与消费关系的分析。武振认为,凯恩斯主义的有效需求理论应得到继承并对之修正,在资源环境的约束条件下,应该继承古典主义节俭理论并强调适度消费[14]。高玉泉认为,消费和储蓄最终都是为了消费,消费是为现在,储蓄是为未来;因此既要让当代人通过消费达到效用最大化,又要让当代人通过增加储蓄为人类社会的未来创造条件[15]。胡承波认为,节俭悖论是在特定条件下存在的,只有在大量资源闲置、有效需求不足、存在严重失业时,才可能出现节俭悖论。高储蓄既不利于经济的发展,也不利于解决总需求不足问题。因此要鼓励民众增加消费,也要提倡理性消费和适度消费,并反对浪费。[16]

1.2 研究的内容及方法

研究内容。①储蓄与经济增长的关系。②消费与经济增长的关系。

研究方法。①定性分析法。当前学术界对于经济增长的研究方法有很多,本文根据所要研究的对象和目的,对储蓄和经济增长、消费的关系进行定性分析,涉及经济增长理论回顾、储蓄率变化和经济增长的关系及消费和储蓄的关系。②数据分析法。通过数据分析可以较清晰地发现储蓄、经济增长和消费之间的关系。数据统计及分析也使论述更严谨、更直观、更具说服力。通过数据分析法全文观点有据可循,有理可依,结构严密。③关系图表法。本文在对储蓄与经济增长的关系的阐述中运用了关系图表法进行分析,使论证表达更富有逻辑性,也使分析脉络更加清晰,更加直观。④实证分析。本文在考察我国储蓄与经济增长的关系、消费与经济增长的关系时采用实证分析方法,从而使论证更加清晰明了,更具说服力。

1.3 经济增长理论回顾

经济增长指的是产量的增加,即可指经济总量的增加(GDP总量),亦可指人均产量(人均GDP)的增加。经济增长的程度一般用经济增长率来衡量。经济增长率的不同使各国人民的生活水平有着显著的差异,一国的生活水平主要由生产率决定。生产率是指单位工人每小时生产的物品与劳务的数量。

1.3.1 决定生产率的因素

第一,物质资本。物质资本指用于生产物品和劳务的建筑物和设备存量。例如,做家具时用的电钻、锯、车床等都是物质资本。用于做家具的工具越多越先进,工匠的生产效率就越高,能生产的家具也越多。特别说明的是:资本是生产出来的生产要素,即资本既是现在生产过程的投入,也是过去生产过程的产出。

第二,人力资本。人力资本是指工人通过受教育、培训和工作经验而获得的知识与技能。包括儿童早期教育、小学、中学、大学和成人劳动力在职业培训中获得的技能。人力资本和物质资本一样,提高了一国生产商品和劳务的能力,但它却不像物质资本那样具体。

第三,自然资源。自然界提供的用于生产商品和劳务的各种投入即为自然资源,如土地、矿藏和河流等。自然资源分为不可再生资源(如石油)和可再生资源(如森林)两类。尽管自然资源对于生产率的提高很重要,但它并不是提高生产率的必要条件。

第四,技术知识。技术知识是社会对生产物品和劳务的最好方法的了解。技术知识有多种形式:一种是公共知识,一旦该种知识被发现,人们都可以学习和了解,如诸多学科中的公式定理模型等;另一种是私人所拥有的知识技术,如可口可乐公司的独家饮料配方;还有一种技术知识是专利,它在一定时期内由私人拥有,这种排他性可以给发明创造提供一定的正向激励。

1.3.2 亚当·斯密和大卫李嘉图对经济增长成因分析

亚当·斯密认为:劳动分工是以资本积累为基础的,资本积累决定了国民收入的增长,是经济增长的源泉[1]。大卫李嘉图也认为资本积累是经济增长的重要力量,资本积累增加会带来经济增长的增加;资本积累的下降引起经济增长的下降。然而他研究经济增长问题则是以收入的分配为出发点,强调收入分配比例如何影响资本积累,进而决定经济增长[2]。

1.3.3 凯恩斯的经济增长理论

凯恩斯认为投资对经济增长具有正向影响,并提出加速原理及乘数原理。他认为,储蓄和投资是不同的经济主体在各自不同动机下的选择行为,两者并不相等。储蓄者的储蓄形式由利息率决定,储蓄量是由个人收入决定,而投资则取决于利率和资本的边际效率,并不受储蓄的影响[3]。

1.3.4 新古典经济增长模型

第一,该模型的基本假定:①经济是由一个生产一种即可用于投资也可用于消费的商品的部门组成;②该经济是封闭经济(不存在国际贸易),且不考虑政府部门;③生产的规模报酬不变;④该经济的技术进步、人口增长及资本折旧速度都由外生因素决定,其中技术进步率g、人口增长率n、折旧率δ;⑤社会储蓄函数为S=sY,s为储蓄率。

设生产函数(在没有技术进步的条件下)为:

Y=F(K,N)

其中Y表示总产出、K表示总资本、N表示总的劳动量。

根据规模报酬不变有:λY=F(λK,λN)

资本积累受两种因素的影响,分别为折旧和投资。假定折旧为δk(0<δ<1),根据储蓄能有效地转化为投资,则有:

△K=I-δK=S-δK=sY-δK。

(1)

经变形整理后得到: △k=sf(k)-(n+δ)k

该公式即为新古典增长模型的基本方程。

这一关系表明:人均资本变化和人均储蓄减去(n+δ)k相等。表达式(n+δ)k可解释为临界投资或者必要投资,称为资本广化,它是保持人均资本k不变的必要的投资。

根据上述解释,新古典增长模型的方程(1)可做如下表述:

资本深化=人均储蓄(投资)— 资本广化

由新古典增长模型得出,储蓄的增加可以促进资本深化。

第二,增长稳态。稳态是指包括资本存量和产出在内的有关内生变量不会随时间推移而改变的一种状态,稳态满足的条件为:sf(k)=(n+δ)k。

由此式得出的k*为稳态人均资本存量。

稳态人均消费为:

c=(1-s)f(k)=f(k)-sf(k)=f(k)-(n+δ)k

稳态人均消费达到最大时满足条件:

f′(k)=n+δ

由此得出的储蓄率Sgold为黄金储蓄率,Kgold为人均资本的黄金率水平。

由图1可看出:储蓄率的增加可以提高稳态的人均产量和人均资本。储蓄率的增加对稳态增长率没有影响,只能提高收入的稳态水平,即储蓄率的增加没有增长效应,只有水平效应。短期内,储蓄率的提高可能带来产出的增长率的上升,但长期内,产出增长率与储蓄率无关,而是取决于劳动增长率,并且过度储蓄对经济会产生负面的影响,在一些情况下,投资对产出增长率甚至会产生不利的影响。

1.3.5 内生增长理论

内生经济增长模型是人们早期尝试把经济增长率内生化的主要模型,该模型不存在资本边际生产率递减,这也是该模型与新古典经济增长模型的关键区别。

假设内生经济增长理论的生产函数为:

Y=AK

其中,Y表示总产出,K表示总的资本存量,A是一个常数,它衡量的是单位资本生产的产出量。假设收入中用于储蓄和投资的比例为s,则资本积累为:

△K=sY-δK

图1 储蓄率变动与经济增长的 关系、储蓄黄金率

其中δ是折旧率,上式经过一些运算得到:

上式说明:即使没有技术进歩的假设,只要满足sA>δ,经济也会一直增长。

同时,经济增长率将随着储蓄率s的升高而增加。在该模型中,储蓄和投资会引起长期的经济增长[17-18]。

1.4 消费与储蓄理论回顾

1.4.1 凯恩斯的绝对收入消费理论

影响消费的因素有很多,如收入水平、利率水平、商品价格水平、收入分配状况、家庭财产状况、消费者偏好、消费信贷状况、消费者年龄构成、风俗习惯、社会保障制度等。凯恩斯认为,决定消费的主要因素是家庭收入。经济增长引起收入的增加,随着收入的增加,消费也会增加,但消费的增加却不及收入增加的多,即存在边际消费倾向递减规律[3]。

1.4.2 杜森贝利的相对收入假说

杜森贝利提出相对收入假说,他认为消费者的消费通常是会受周围消费水平及自己过去消费习惯的影响,即消费是相对决定的。依照人们的消费习惯,增加消费比较容易,减少消费则较难,即由俭入奢易、由奢入俭难。因此,在短期内,收入增加时低收入者的消费会赶上高收入者的消费,但收入减少时,消费水平的降低却相当有限,大部分人更愿意选择花掉储蓄来维持已达到的消费水平,也不愿减少消费改变消费习惯,这种情况下储蓄就会降低,这种现象称为“棘轮效应”。杜森贝利的短期消费函数为C=C0+cY,有正的截距项C0,而长期消费函数C=βY则没有截距项。另外,他还认为消费者的消费行为会受周边人的消费水平的影响,即存在一定的“示范效应”。如果一个人的收入增加了,周围的人或自己同一阶层的人收入也增加了,则他的消费在收入中的比例不会变化,而如果别人的收入和消费增加了,他的收入并没有增加,但他顾及自己在社会上的地位,也会打肿脸充胖子提高自己的消费水平。这种心理引起短期消费函数随社会收入水平的增加而向上移动。同时,他也认为家庭消费支出的变化较其收入的变化要落后,因此当收入增长时,往往会出现储蓄增长的现象。

1.4.3 弗里德曼的持久收入假说

弗里德曼把人们的收入和消费分为:暂时收入和永久收入、暂时消费和永久消费。他认为,消费者的消费支出主要是由他的永久收入决定的,而不是由他的现期收入决定的。永久收入是指消费者可以预期到的长期收入。永久收入具有较高的边际消费倾向,因为当收入增加时,人们不能确定收入是否会持续增加,因而不会马上对消费水平进行调整,所以这种收入的增加都被储蓄起来。因此,短期经济增长所带来的暂时性的收入增加的部分大都用于储蓄,从而储蓄提高。然而,经济的长期增长带来的收入持久性的增长,会使储蓄和消费水平也相应增长,但储蓄率和消费率保持不变。

1.4.4 莫迪利安尼的生命周期消费理论

莫迪利安尼认为,人们计划各自的生活消费开支会在较长的时间内来进行,以使消费在整个生命周期内达到最优配置。莫利安尼根据生命周期的规律,把人的一生划分为两个时期:年轻时期和年老时期。人在年轻时期挣钱并进行储蓄为未来做准备,在年老时期因为没有收入来源,所以全凭以前的储蓄进行消费。他还认为,当经济稳定时,储蓄保持稳定不会发生变化。然而,如果经济增长,储蓄也将随之增长,储蓄率提高,该理论认为经济增长是储蓄增长的原因。

因为存在收入水平的临界线,不同的储蓄理论在不同的收入水平发挥作用。小于该临界收入值时,人们的储蓄行为主要服从绝对收入理论,但是大于该临界收入水平时,生命周期理论和持久收入理论解释力增强[18]。

1.4.5 节俭悖论

伯纳德·曼德维尔提出蜜蜂的预言:一群蜜蜂为了追求奢华舒适的生活,大肆挥霍浪费,结果这个蜂群繁荣兴盛。后来这群蜜蜂改变了自己的理念,放弃了奢靡的生活,追求勤俭节约,结果却导致整个蜜蜂群体的萧条衰败。[19]凯恩斯据此提出节俭悖论:人们的收入一般有两种用途:消费和储蓄,而消费与储蓄的变动方向刚好相反,两者呈此消彼长的关系,一个增加导致另一个减少。国民收入与储蓄变动方向相反,储蓄增加时国民收入就要减少,过多的储蓄不利于经济增长。他认为,对于一个国家来说,当经济存在闲置资源,处于非充分就业状态时,节约反而造成国家的贫困[3]。

2 中国消费、储蓄与经济增长关系的实证分析

2.1 中国消费和经济增长的关系

2.1.1 指标选取与数据来源

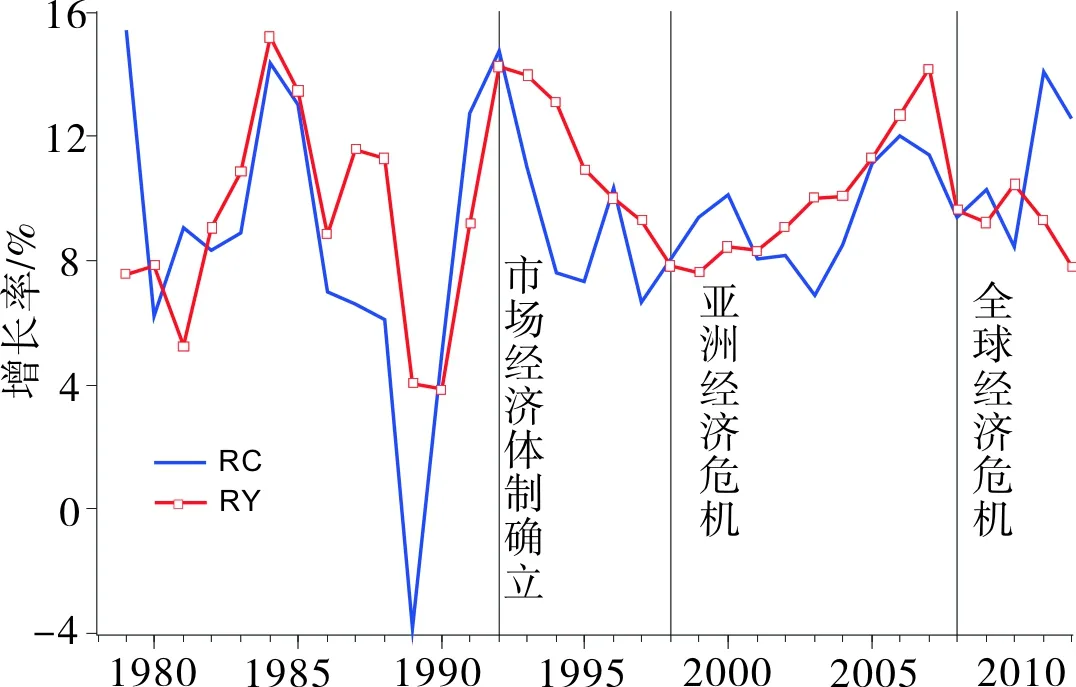

数据选取1978—2012年我国GDP指标(环比)、最终消费以及消费价格指数(CPI),以1978年为基期,将GDP指标化为定基指标,将消费化为实际消费。然后分别计算实际GDP增长率(用RY表示)和实际消费增长率(用RC表示)。用EVIEWS7.0软件分别做出:1978—1991年、1992—2012年产出增长的分阶段指标(见表1),1978—1991年GDP增长率、1992—2012年GDP增长率(见图2),1978—2012年RC与RY的关系(图3)。数据来源:《中国统计年鉴2013》、中经网。

其中:消费增长率=

GDP增长率

数据来源::《中国统计年鉴2013》

图2 分阶段GDP增长率

2.1.2 图形分析与结论

第一,1992年我国之前的计划经济体制转变为市场经济体制,据此分析经济体制改革对于我国经济增长的影响。结合表1及图2得出:1992年前后我国实际GDP平均增长率分别为9.07%和10.35%,由此看出经济体制改革后我国经济增长率明显提高。1992年前后实际GDP增长率的标准差分别为3.44%和2.13%,前后相比经济波动变小。GDP增长最快的是1984年的15.18%,最慢的为1990年的3.84%。这些数据说明,我国进行市场体制改革极大地促进了经济的增长和经济稳定,在市场经济机制这只“看不见的手”和我国政府这只“看得见的手”的联合指引下,我国经济发展取得了举世瞩目的成绩。

图3 1978-2012年RC和RY关系

第二,由图3可看出:消费增长率和GDP增长率保持同步增长,大体趋势一致。初步可以得出消费随着收入的增加而增加的结论,这与社会认知和传统经济理论相符。1992年之后,经济增长和消费增长的波动都有所减小;1992年之前,消费增长和GDP增长保持同步变化,但1992年之后二者的变化在个别年份有所不同。如在1998年前后,受到亚洲金融危机的影响,我国经济增速下滑,但消费势头良好,说明消费在此期间对于经济的低迷起到一定的提升作用。2003—2004年我国经济增长平稳提升,然而消费却一路下滑,与经济增长背道而驰。2008年美国发生次贷危机,由此引发全球经济危机,我国也未能幸免,之后一年经济下滑。然而我国政府挽狂澜于既倒、扶大厦于将倾,针对此次危机,相应的财政政策和货币政策也应运而生。由图3也清楚地看出,政府政策在短期内取得了良好的效果,经济得到了一定的提升,但消费却出现了下行,出现这种现象的原因是多方面的。笔者认为,人民受到经济危机的影响,对于经济增长的信心下降,相应地降低了各自对收入增长的预期,由此带来消费增长的下降。

2.2 中国总体消费函数

2.2.1 模型与数据选取

根据上述图形及分析,选取如下消费函数:

log(cons)=β0+β1log(gdp) +u

数据上,选取1978—2012年我国GDP指标(环比)、最终消费以及消费价格指数(CPI),以1978年为基期,将GDP指标化为定基指标,将消费化为实际消费。

2.2.2 相关结论

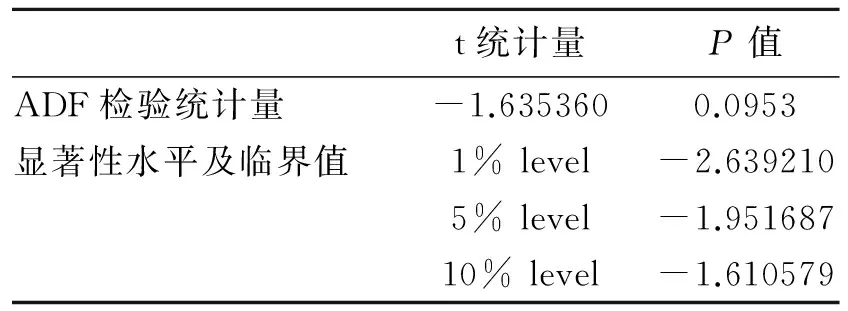

第一,平稳性检验。利用EVIEWS7.0软件对该时间序列的平稳性进行检验,结果见表2。

表2 时间序列ADF检验结果

数据来源::《中国统计年鉴2013》

由表2看出:根据P值,在5%的显著性水平下,原序列不平稳存在单位根。而一阶差分序列则平稳,因此log(cons)和log(gdp)在有截距项、无趋势项的情况下均为I(1)过程。

第二,协整检验。利用EVIEWS7.0软件对该模型进行协整进行检验,结果见表3。

表3 回归残差的ADF检验

数据来源::《中国统计年鉴2013》

由表3看出,在10%的显著性水平上,回归残差不存在单位根。因此log(cons)和log(gdp)之间存在协整关系,回归结果如下:

log(cons)= -0.867033+ 0.878606 log(gdp)+e

(0.054153) (0.008604)

n=34R2=0.996941

其中,gdp为全国的实际国内生产总值指数,cons为全国的实际最终消费。

log(gdp)的t值为16.22,log(gdp)在5%的显著性水平上统计显著。R2较大,该估计方程有一定的意义。

log(gdp)的系数表示:在保持其他因素不变时,实际收入每增加1%,消费大约增加0.88%,即改革开放以来中国居民的消费弹性为0.88。由此看出,消费随着收入的增加而增加,这与相应的经济理论相符,并且随着收入的增加消费有所增加,但没有收入增加的多,即存在边际消费倾向(MPC)递减。

2.3 分地区消费函数估计

2.3.1 数据选取

根据不同地区地理位置的差异,选取我国的16个省份分为东、中、西三个地区,估计不同地区的消费函数。

东部:天津、辽宁、上海、江苏、山东、广东

中部:河南、湖北、湖南、安徽、山西、吉林

西部:陕西、贵州、云南、甘肃

数据上,选取以上16个省份1978—2012年GDP指标(环比)、最终消费以及消费价格指数(CPI),以1978年为基期,最终将GDP指标化为定基指标,将消费化为实际消费。数据来源:中华人民共和国国家统计局官网、中经网。

2.3.2 建立模型

消费函数模型一:

log(cons)=β0+β1log(gdp) +d1+d2+u

消费函数模型二:

log(cons)=β0+β1log(gdp) +d1+d2+d1*log(gdp) +d2*log(gdp)+u

其中,gdp为实际国内生产总值指数,cons为实际最终消费。

d1表示东部的虚拟变量,d2表示中部的虚拟变量,基期变量为西部。

d1*log(gdp)和d2*log(gdp)为虚拟变量和log(gdp)的交互项。

2.3.3 回归结果分析

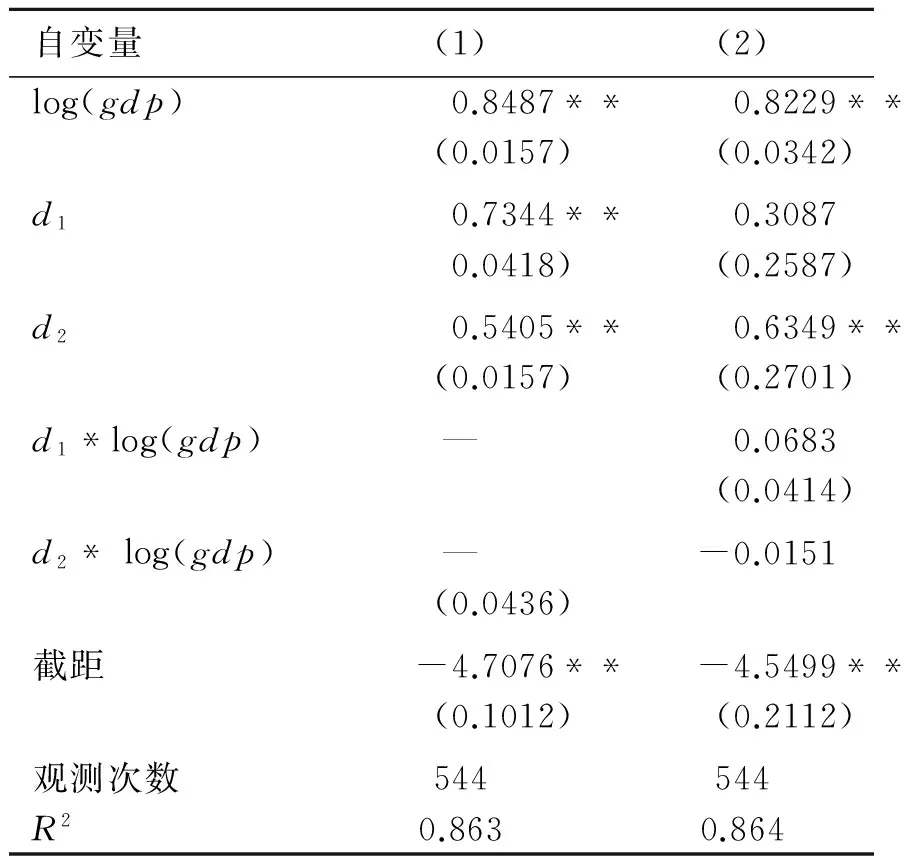

表4 分地区消费函数因变量:log(cons)

数据来源::《中国统计年鉴2013》

**P<0.05括号中为标准误

由表4拟合结果得出如下结论。

第一,列(2)中增加了两个交叉项,此时在5%的显著性水平下只有log(gdp)和d2是统计显著的,两个交叉项都不显著,log(cons)对log(gdp)回归的斜率对中东西部而言是相同的,即地区差异对于斜率没有影响。

第二,比较列(1)和列(2),列(2)的交互项和d1都不显著,列(2)的标准误大于列(1),两者的R2基本相同,综合比较模型一优于带交互项的模型二,因此本文选择消费函数一进行分析。

第三,在列(1)中,由t统计量可知,log(gdp)和d1、d2在5%的显著性水平下都是统计显著的。其中d1的系数表示在保持其他因素不变时,东部地区比西部地区对消费的影响多73.44%;d2的系数表示在保持其他因素不变时,中部地区比西部地区对消费的影响多54.05%。据此可知,东部地区比中部地区的消费的影响多19.39%。log(gdp)的系数表示:在保持其他因素不变时,实际收入每增加1%,消费大约增加0.88%,即消费弹性为0.88。该结果表明我国消费水平存在严重的地区差异,三个地区消费水平由高到低依次为东部、中部、西部。这种现象是由多种因素造成的。笔者认为:东部地区大部分城市临海,交通运输便利,天然的地域优势对这些地区的经济发展产生了一定的促进作用,从而使东部地区的经济增长水平高于中部和西部。另外,国家的相关政策也对地区消费和经济增长有相当的影响,1980年我国建立深圳、厦门、汕头、珠海4个经济特区,1990年开放上海浦东新区,1992年邓小平南行讲话,出台的一系列政策促成长江三角洲、珠江三角洲这两个东部的经济区在我国经济发展中独占鳌头。因此东部地区的经济增长在自然和人为的双重作用下一枝独秀。中部地区地处内陆,加上我国之前实施的“部分先富起来,先富带后富”的政策,相对来说发展适中、稳中求进。西部地区则发展最慢,尽管我国已实施西部大开发的战略性政策,但西部根基薄弱、自然条件恶劣等一系列因素使该地区经济发展不尽如人意。上面的回归方程中log(gdp)前的系数为正,说明经济收入水平和消费水平正相关。由于三个地区的经济增长呈现东部、中部、西部由高到低的发展态势,因此消费水平的排序也与之一致。消费水平受多方面因素的影响,收入水平对它的影响举足轻重,筑高楼需地基稳,收入之于消费正如住房之于地基,一荣俱荣,一损俱损。

2.4 中国居民储蓄和经济增长的关系

2.4.1 数据与指标选取

数据选取:由于1978—1989年部分年份的储蓄数据缺失,所以笔者选择1990—2012年我国GDP指标(环比)和城乡居民人民币储蓄存款以及消费价格指数(CPI),以1978年为基期,最终将GDP指标化为定基指标,将储蓄化为实际储蓄。用EVIEWS7.0软件做出:1990—2012年实际GDP和实际储蓄的关系(图4)。数据来源:《中国统计年鉴2012》《中国统计年鉴2013》和中经网。其中用到计算公式如下:

图4 中国居民储蓄和产出的关系

2.4.2 结果分析

由图4可以看出:储蓄和GDP变化趋势基本一致,储蓄随着经济增长而增加,二者保持正相关,这与社会实际情况及经济理论相符。1997年之前储蓄增长基本持平,经济增长逐年提高。1998年发生亚洲金融危机,我国经济受到冲击,随后经济增速放缓,储蓄呈现先下降后上升的趋势。2005—2007年我国经济增速迅猛,随之而来的是2008年的美国次贷危机以及由此引发的全球经济危机,受此影响我国经济增速有所减慢,但储蓄仍保持稳步增长。

2.5 中国储蓄函数估计

2.5.1 模型与数据选取

根据上述图形及分析,选择如下储蓄函数:

log(sav)=β0+β1log(gdp)+u

其中log(sav)和log(gdp)分别为储蓄的对数和收入的对数。

数据选取:由于1978—1989年部分年份储蓄数据缺失,所以选择1990—2012年我国GDP指标(环比)和城乡居民人民币储蓄存款以及消费价格指数(CPI),以1978年为基期,最终将GDP指标化为定基指标,将储蓄化为实际储蓄。

2.5.2 回归结果分析

第一,平稳性检验。利用EVIEWS7.0软件对该时间序列的平稳性进行检验,结果见表5。

表5 时间序列ADF检验结果

数据来源::《中国统计年鉴2012》、《中国统计年鉴2013》

由表5看出:根据P值在5%的显著性水平下,原序列不平稳,存在单位根。原序列的一阶差分序列平稳。因此log(sav)和 log(gdp)在有截距项、无趋势项的情况下为I(1)过程。

第二,协整检验。利用EVIEWS7.0软件对该模型进行协整进行检验,结果见表6。

由表3-表6可看出,在5%的显著性水平上,回归残差不存在单位根。因此log(sav)和log(gdp)之间存在协整关系,回归结果如下:

表6 回归残差的ADF检验

数据来源::《中国统计年鉴2012》《中国统计年鉴2013》

log(sav)= -4.235057+ 1.388444 log(gdp)+e

(0.172298) (0.025257)

n=22R2=0.993426

其中log(sav)和log(gdp)分别为储蓄的对数和收入的对数。

根据t值可知:log(gdp)在5%的显著性水平上显著。R2较大,拟合程度较好,该估计方程有意义。

log(gdp)的系数表明:在其他条件不变的情况下,实际收入每增加1%,储蓄大约增加1.39%,由拟合方程可以看出,储蓄随收入的增加而增加,并且储蓄增长速度大于收入增长速度。

经济增长和储蓄呈正相关关系,二者相互促进,互为因果。经济增长带来储蓄水平的提高,储蓄水平提升形成投资,从而又促进了经济的增长,循环往复,形成良性循环(如图5)。

图5 中国居民储蓄和产出的关系

3 结论与政策建议

3.1 结论

本文研究了储蓄、经济增长与消费的关系,通过对相关理论回顾并以我国为例进行了实证分析,得到如下结论。

消费增长率和GDP增长率保持同步增长,大体趋势一致。根据拟合出的总体消费函数得知:在保持其他因素不变时,实际收入每增加1%,消费大约增加0.88%,即改革开放以来中国居民的消费收入弹性为0.88。由此可看出消费随着收入的增加而增加,这与相应的经济理论相符,并且随着收入的增加消费有所增加,但却没有收入增加的多,即存在边际消费倾向(MPC)递减。另外,消费和经济增长呈现出区域差异,由分地区消费函数的回归方程发现:东部地区比西部地区对消费的影响多73.44%,中部地区比西部地区对消费的影响多54.05%,东部地区比中部地区对消费的影响多19.39%。东、中、西三个地区的消费和经济增长都呈现依次递减的态势。储蓄和GDP变化趋势基本一致,二者呈现正相关。根据拟合出的储蓄函数得出:在保持其他条件不变的情况下,实际收入每增加1%,储蓄大约增加1.39%,储蓄随收入的增加而增加,并且储蓄增长速度大于收入增长速度。储蓄和经济增长二者相互促进,互为因果。经济增长带来储蓄水平的提高,储蓄水平提升形成投资,从而又促进了经济的增长,循环往复,形成良性循环。

3.2 政策建议

第一,进一步缩小收入差距,合理调整收入分配格局。改革开放初,我国根据当时的历史情况和客观事实,实施允许一部分人、一些城市、一部分地区先富起来,然后先富起来的带动后富的,从而实现共同富裕的政策;再加上自然环境差异,发展根基不同等一系列原因,造成我国收入分配不平衡现象。具体表现为城乡、行业、地区收入差距大等。收入差距的拉大不仅不利于区域间经济的发展,还会对总体的经济发展起到一定的抑制作用,而且还会导致社会的不安定,成为国家发展的一大隐患。我国在先富上部分做得很好,但在带后富、共致富上做的欠佳。因此,缩小收入差距已经成为我国亟待解决的问题之一。笔者认为:①我国政府应该对经济发展落后的地区给予有效的政策扶持。尽管我国已经采取了一些政策,政府也对此问题高度重视,如推进城乡一体化、统筹城乡发展等政策,但笔者认为这些政策愿景美好,却不易实施。②深化收入分配制度改革,提高中低收入阶层的收入水平。中低收入阶层是消费的主力军,这部分人占我国人口的大多数,他们有较高的消费倾向,但因为收入水平低下致使这部分人消费不足,从而使我国整个经济消费疲软。因此,国家要重点考虑中低收入阶层的收入增加问题。③建立公开、透明的收入分配体制,规范收入分配秩序,避免寻租、地下经济等行为造成经济效率的低下。

第二,完善新型消费制度。在拉动经济增长的“三驾马车”中,消费的拉动作用最为重要。投资、进出口究其根源仍是为拉动消费而带来经济的增长。笔者认为,当今人们生活节奏快、时间紧,再加上人口增长对交通条件带来的限制,人们正在逐步转变消费方式,比如网购已成为人们津津乐道的消费方式之一。网购可以做到足不出户买进所需,没有时间和空间的限制,方便快捷。但网购也存在很大的风险和隐患,不同于传统一手交钱一手交货的购物方式,网购大部分是先交钱后提货,这就对产品的质量和商家的信誉有很大的考验,如:退换货问题如何解决,运费如何分担等问题都需要考量。要解决这些问题,就要完善网购制度和监管措施,同时还要明确相关的法律法规,从而使网络交易有法可依,有据可循。正确的政策引导和制度的激励作用是提升消费,促进经济增长的根本办法。

第三,完善民生保障机制。防患于未然是我国人民的普遍心理,老有所养、病有所医是绝大部分民众的希冀。进行储蓄就是为了防患养老,如果社会有很好的民生保障机制,人民就不用为将来的消费忧心忡忡,消费信心也可由此得到提升,从而可以将原本要用于未来消费的那部分货币用于当期消费。如此,消费增加,经济增长,带动消费进一步的增加,形成良性的循环。因此我国应该进一步完善民生保障机制。笔者认为我国目前发放的一些补贴金额仍然较低,这些补贴、保险等应该指数化,并且与物价水平挂钩,从而抵消通货膨胀带来的影响,使广大民众感受到实实在在的优惠。

[1] 亚当·斯密. 国富论[M].北京:中国华侨出版社,2011.

[2] 大卫·李嘉图. 大卫·李嘉图全集[M].北京:商务印书馆,2013.

[3] 凯恩斯.就业、利息和货币通论[M].北京:商务印书馆,1999.

[4] 杨勇华,吴有根.关于我国居民储蓄高低问题的研究[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版).2007,146(05):20-23.

[5] 肖建杰.我国居民储蓄对收入的敏感性分析[J].数理统计与管理.2006(01):56-60.

[6] 方先明,孙镟,熊鹏.中国居民储蓄、投资与经济增长关系的实证研究[J].统计与决策.2005(15):100-102.

[7] 周才云.中国居民储蓄与经济增长的动态关系——基于1978-2006年的面板数据分析[J].河南金融管理干部学院学报.2008,142(04):6-11.

[8] 宋娟.居民储蓄与经济增长的相关性研究[D].沈阳:东北财经大学,2006.

[9] 刘金全,郭整风.我国居民储蓄率与经济增长之间的关系研究[J].中国软科学.2002(02):25-28.

[10]王帮俊,周勇.居民储蓄与经济增长的关系实证[J].统计与决策.2004(03):65-67.

[11]毕玉江.消费波动对经济增长影响的实证研究[J].经济经纬.2010,No.134(01):21-24.

[12]段景辉,陈建宝.政府消费、居民消费与经济增长关系的非参数模型分析[J].商业时代.2013,612(29):43-45.

[13]文娟,牛旻昱.投资率与消费率对我国经济增长效率影响实证分析[J].市场经济与价格.2012,139(03):44-47.

[14]武振.从节俭悖论到适度节俭——一个循环经济的视角[J].当代经济研究.2007,138(02):21-24.

[15]高玉泉.消费与储蓄的矛盾及其解决途径[J].江西社会科学.2003(07):100-102.

[16]胡承波.节俭悖论评议[J].商场现代化.2006(30):305.

[17]曼昆.经济学原理[M].北京:北京大学出版社,2009.

[18]高鸿业.西方经济学:宏观部分[M].北京:中国人民大学出版社,2011.

[19]伯纳德·曼德维尔.蜜蜂的寓言-私人的恶德、公众的利益[M].北京:中国社会科学出版社,2002.

AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMPTION, SAVINGS AND ECONOMIC GROWTH

LI Chunqing

(ChinaInstituteofEducationEconomics,BeijingNormalUniversity,Beijing100875,China;

Investment,consumption and net exports are “the troika”that drive economic growth in which consumption plays a pivotal role.The ultimate goal of investment and net exports is to improve consumption level and then boost economic growth.The increase in savings can be transformed into investment,spurring economic growth in the short term.In addition,savings can bring some liquidity to financial institutions,providing some funding sources for enterprises.The paper analyzes the relationship between savings,economic growth and consumption.It first conducts comprehensive review of the relevant theories on the basis of previous studies,and then takes China as an example to conduct an empirical analysis of the relationship between consumption and economic growth and the relationship between savings and economic growth.On the basis of the empirical analyses,the paper draws some relevant conclusions and analyzes the reasons.Finally,it puts forwards relevant policy recommendations according to the analysis results.

economic growth;consumption;savings

2016-04-16

李春青(1991-),女,河南郑州人,硕士研究生,研究方向:教育经济学。

1673-1751(2016)02-0057-11

F061.2

A