关于举重运动三个问题的思考:归属、技术、战术

张 婕,刘建和

关于举重运动三个问题的思考:归属、技术、战术

张 婕1,2,刘建和1

为强化举重运动的基础理论,本文采用文献资料、调查法、数理统计法和逻辑法对举重运动的归属、技术和战术进行了分析与思考。结果表明,举重运动主要存在以下三个问题:(1)举重运动的归属不清,应寻求上位“属”并依附于其发展;(2)技术研究呈现局限性,应脱离生物力学的应用生物力学;(3)战术理论薄弱,运用呈现经验化,对此,本文初步探索了不同竞争环境下的战术应用。

举重;归属;技术;战术

举重运动不是一个新兴体育项目,其起源与发展历史悠久,同时也是现代奥运会的常规竞赛项目。对于这样一项本该具有成熟理论体系的运动项目,实质上却存在许多需要深入探索的问题。本文就针对三个问题:举重运动的归属,技术研究的局限,以及战术理论的薄弱进行了思考,希望抛砖引玉,引起后续学者对于举重理论研究的重视。

1 举重与竞技举重:关于“属”与“种”的思考

1.1“属”的消失,“种”的独立

翻开举重运动的历史,公元前550年至500年,古代中国出现举关(举重)练习力量的形式,古希腊出现举重活动记载[1],举重运动作为一项人类基本活动能力在各个时期有其不同的表现形式,历史源远流长。至1891年,第1届世界举重锦标赛在伦敦举行,现代竞技举重开始出现,也由此开始,根据其竞赛形式,举重运动逐渐划分为竞技举重、健美运动和力量举重三个不同形式的竞赛项目。1905年国际举重联合会成立(IWF),1946年国际健美联合会成立(IFBB,后更名为国际健美健身联合会),1971年国际力量举联合会成立(IPF)。相对于后两者的完全独立,现代竞技举重则延续了举重运动这一称谓,当前所提及的举重实质上指的就是竞技举重。然而至此,举重运动这个“属”划分出了三个“种”,但“属”却消失了?

关于这一现象,从当前国内学者关于举重运动定义的界定上更能得到直接的体现。新中国成立初期,林仲英(1954)提出“用全身的力量举起一个重量来锻炼身体,就叫做举重运动”[2];而后体育院校通用教材将举重界定为:“举重,是通过任何一种方式举起重物,并不断增加所举重量以增强体质的运动项目”[3];1978年、1985年和1991年重新编著的体育院校通用教材均采用“举重是通过各种方式和方法举起重物,以增强体质,特别是以发展力量为目的的运动项目”[4-6]这一描述。从这些概念中,不难看出,其涵义均大同小异,举重既是“举起重物”的运动,只是从1985年版起,增加了举重运动形式的划分,即竞技举重、力量举重和健美运动。至2014年再次重新编著的体育院校通用教材中,将举重定义为:“举重是按体重分级,以抓举、挺举为竞赛手段,以举起的最大重量为成绩评定标准,以增强体质、发展身体力量为最终目的的一项竞技体育运动。”[7]举重已然被定义为了竞技举重,而力量举重、健美运动则被划分了出去。

诚然,不可否认,从当前国际上关于这三个概念的用法来看(竞技举重 weightlifting,力量举重powerlifting,健美运动 bodybuilding),当前国内学者关于举重概念的界定并不存在误解。然而,回归到“属”与“种”的问题上,既然举重已然被定义为了竞技举重,那么它的上位概念应是什么?

1.2找回“属”的现实需求

从竞技体育项目细分进程来看,如体操划分为竞技体操、艺术体操和基本体操,摔跤划分为古典式摔跤和自由式摔跤,拳击划分为职业拳击和业余拳击等,项目的细分与独立是普遍存在的,但与举重所不同的是,这些项目的上位概念并没有消失。而举重起源上的概念——“举起重物的运动”,现如今却实实在在的消失了。

失去归属的举重成为了完全独立的竞技体育项目,从当前我国举重运动开展的困境来看,其社会参与程度低,后备人才的培养主要依靠国家的训练体制[8]。其原因还是在于当一提及举重练习时,人们往往联想到的就是练习抓举、挺举,参加高水平竞赛,进而避而远之。然而现实中,举重却存在于许多领域中,被划分出独立的力量举、健美运动仍采用了许多举重的辅助练习手段(如深蹲、硬拉等)。除此之外,当前开展火热的健身领域,体能训练领域,各竞技项目专项力量训练领域,运用较多的恰恰正是举重的专项练习或辅助动作练习,“不用惊讶,对许多体能练习者来说,举重动作练习及其辅助动作练习是相当受欢迎的”。[9]

因此,笔者认为,举重运动在自我造血能力相对较差的情况下,应脱离开单独发展的模式,寻求上位“属”并依附于其发展,实现与其他“种”之间的资源互通。

1.3重找“属”之路

实质上,关于举重运动上位“属”的探寻已经开始了。2016年3月,由亚洲举重联合会和中国举重协会共同举办的“亚洲·中国教练员裁判员培训班暨力量健身系列赛”期间,举办了首届亚洲超力举公开赛、混合力量公开赛,其竞赛内容已不是抓举、挺举[10]。而同时举办的男女举重对抗赛和举重大师赛,虽然仍是采用两项竞赛动作,但其与前两者一同归纳到了力量健身系列赛中,亚举联副主席、国家体育总局举重部部长钱光鉴先生也谈到了,开展这次力量健身系列赛,是为了“让力量的意识、力量的价值包括训练方法得到提炼,从举重出发,从力量入手,回归到我们每个人,去增强我们的体质。”[11]

同时,在会议期间,还进行了由亚洲举重联合会编写的《亚洲举重教学大纲》讨论,在最新的《大纲》中,重新采用了“举重运动是通过各种方式和方法举起重物,以增强体质,特别是以发展力量为目的的运动项目”这一定义,并提出了“从广义的举重运动范畴来说,它应该包括竞技举重(举重)、健美运动、力量举重三个运动竞赛项目和其它运动项目的力量训练方法等四部分内容。”[12]

这次会议的召开,一定意义上开启了重找“属”之路。然而,一次会议的举办并不能意味着举重运动的整体改革,后续的推广与普及仍是检验这种发展模式的标尺。同时,举重作为一项竞技体育项目,其最终落脚点仍要回归到运动成绩上,力量健身赛事与举重赛事之间如何协调,抑或竞技举重与其他三个部分内容之间如何有效互通资源等,仍有待深入探索,但值得欣慰的一点是,举重在长期专项化发展的历程中,开启了寻求更广泛发展空间的思想。而关于举重运动的后续发展,应乘着这股思想,打破独立竞技体育项目的意识,深入探索其上位“属”及其与其他“种”之间的关系,形成全新的发展模式。

2 技术:生物力学主导下的思考

2.1生物力学主导下的举重技术研究现状

关于举重技术研究的发展,一直围绕着“生物力学”这一条主线。通过查阅文献,国内研究方面,从1959年至今,共有关于举重技术研究的核心期刊文献114篇,其中涉及生物力学的有99篇。而在国外研究方面,这种趋势更为明显,通过使用EBSCO SPORTDISCUS with Full Text进行文献检索,所有查阅到的举重技术研究文献均是关于生物力学的。

纵观这些研究文献,其研究相对集中:

(1)在研究、调查对象上,集中在抓举和挺举上挺阶段,国内核心期刊中此类文章就占据总技术研究文献的71.05%,同时性别主要为女子,多以单个运动员或某一特定群体的几名运动员为观察对象。

(2)在研究方法上,集中在运动学分析,动力学分析较少。对于这一现象,或者可以说是现代运动竞赛研究的一道难题,即不能对运动员大部分现场信息进行同步采集和分析[13],相对于运动学分析而言,动力学分析必须采集运动员切身数据,因而在文献中可见的动力学分析均是在训练期间进行。然而训练期间的测试指标能否反应竞赛时的真实情况?关于这一点,有论者提出了“在低强度试举时杠铃的运动轨迹是明显区别于高强度时”[14],由于技术手段及运动员的配合等主、客观原因,在训练中测试的强度至少在目前可见的文献中是没有达到比赛强度的。加之竞赛场景所固有的不可重复的特性,动力学研究很难行之有效地进行。因而“研究多集中于运动学技术参数的分析与评价”[15]。

(3)在研究结果上,集中在诊断性研究,主要表现为对运动员在竞赛现场的某次试举提取数据进行分析,提出诊断性结果(如某个阶段指标达到世界优秀运动员水平,某个阶段技术还不够完善等)。形成性及总结性研究结果相对较少,其中,有学者针对运动成绩与技术指标的相关性进行分析,从而提出两者之间的关系[16-17];另有部分学者针对某种特定技术动作(如下蹲挺、预蹲等)进行分析,提出该技术动作的特点等[18-19]。从两种举式的发展来看,技术的精细化发展可以视为量变,而由箭步抓、箭步翻发展为下蹲抓、下蹲翻则实现了举重技术发展的质变(下蹲挺技术只使用于个别运动员,与箭步挺技术相比并无成绩上的显著差异),这种质变的再次发生虽并非完全无可能,但相对而言,目前在抓举、挺举两项上再创造出更有效的新技术动作较为困难,因而技术的精细化成为了举重技术发展的趋势,各种诊断性研究的目的就是为此,也由此成为了举重技术研究的主流趋势。

在这些研究的背后,体现出的是生物力学在举重技术发展中的重要性。诚然,“奥林匹克举重是一项需要高度神经肌肉协调、肌肉运动知觉、敏捷性、加速表现能力和爆发力的项目。”[20]因此,正如布达佩斯考文纽斯大学教授,国际举联科研专家Andras(2012)所言:“举重中分析技术是不可能不考虑到生物力学原则。”[21]可见举重技术研究与生物力学是密不可分的。但是否密不可分就代表可以完全将举重技术生物力学化,忽略举重运动本身的特点。

此问题主要体现在两点:一是两种举式阶段划分的分歧。例如抓举,有分为7时相6阶段[22]、有6时相5阶段[23]、还有5时相4阶段[24];二是运动员技术表现的稳定性。在举重竞赛中,每位运动员在两种举式上各有三次试举机会,但多数研究仅以一次试举的数据进行分析,能否体现运动员的真实水平或总体水平值得商榷。此外,举重竞赛中试举还存在失败的情况,当运动员的竞技实力已达到某个重量时却在正式比赛中试举失败的情况也常见,除去试举重量增加幅度、心理状况等因素外,怎样避免因技术原因而导致试举失败应是举重技术研究的另一重要领域,然而目前国内可见的此类研究文献仅有4篇。

2.2脱离生物力学的应用生物力学

翻开举重技术研究的历史,在生物力学技术手段还未到如今发达程度时,我国学者也从各领域展开了举重技术的研究,如朱子樵(1991)“就挺举上挺预蹲生理机制和时血液循环系统的影响及有意识加速预蹲,或适度地控制杠铃的下落平稳预蹲,进行分析,提出改进挺举技术意见。”[25],又如,顾鸿泉(1994)在经验观察的基础上,结合生物力学原理,对第七届全运会19场比赛的267名男女运动员的抓举和挺举提铃至胸进行统计分析,提出了后仰式和挺髋式发力是导致我国提铃优势消退的主要原因,并做出了相应的改进建议[26]。

然而随着生物力学学科发展,技术的不断更新,让当代学者更依赖于科技手段,导致研究结果只能以数据呈现现象,而不能真正提出问题并解决问题,如同医生诊断出了病因,却没有开出治疗的处方,也没有相应的预防方案。

“举重中运用生物力学知识进行测量、调查、评估和分析是一个巨大的领域”[27],技术诊断仅仅是其研究范畴中的一部分。如,根据现代体能训练理论,在各专项技术日趋完善的背景下,以往“体能是基础,技术是关键”的观念逐渐转化为“技术是基础,体能是关键”的理性观点[28],特别是对于举重而言,依靠技术的更新发展来提高成绩显得较为困难,技术应是为专项体能服务的,生物力学在举重技术研究中的应用能否进一步扩展到专项体能训练中,从训练中形成正确的技术动作或改进技术动作。又如前述提到的关于试举失败技术原因的探索,能否在现有的少数研究成果上进一步探索,形成具体的量化标准,以预防和改进错误动作等。

因此,笔者认为,生物力学是举重技术研究的重要手段,但其只是工具,“使用的目的是什么”“怎样使用”“使用之后应达到什么样的效果”,应是举重技术研究需要引起重视之处。所谓脱离开生物力学的应用生物力学,其实质就在于不能为了使用“工具”而进行研究,应形成“前期预防——中期诊断——后期治疗”的举重技术理论体系,防止生物力学成为举重界的“勾勒姆”[29]是当前技术研究需要重视的问题。

3 战术:化经验为理论的思考

3.1理论与经验

举重竞赛中,运动员在比赛过程中的参赛行为是次第性的,即与对手的参赛行为是交替轮流进行的[30],从这一项目特点上来看,似乎战术在竞技举重中并不具有重要性。纵观当前国内关于举重战术的研究文献,仅20篇相关文章,其中在核心期刊上发表的仅6篇,而最近十年更是只有1篇;在国外文献方面,这一数据更是直接体现为“零”,由此可见战术在举重理论研究中尴尬的地位。

举重的战术可以概括为:体重战术、开把重量战术、试举重量战术和心理战术[7],《亚洲举重教学大纲》里则将举重的战术表现归纳为“体重的控制、试举重量的安排和战术心理”[12]三个方面。此外,杨峻峰(2011)从项群的角度提出了“难度战术”,根据其表现形式——“难度申报”“难度改变”[30],可归纳到试举重量的安排上。

(1)体重的控制(体重战术):关于体重战术,主要有两种表现形式,一是调节体重参加不同级别的赛事,二是在级别规定范围内减体重以争取在竞赛中处于有利地位,这种形式的体重战术也是当前最为常见的。在相关文献中,杨世勇(2003)提出了减体重对竞赛成绩影响相关指标[31],为正确使用这一战术提供了理论依据,但在后续的研究中,笔者没有发现具体使用方案。

(2)试举重量的安排(开把重量战术和试举重量战术):指在不同情况下,开把重量的申报和第2、3次试举重量的填报及更改。关于开把重量战术,笔者并未发现针对性的研究,甘运标(2008)分析了“举重比赛中报名成绩与第一次试举重量之和的比较”,提出了“随着第一次试举重量强度的增大,对于运动员大强度试举的成功率要求也会提高”[32]的观点,但并未涉及如何使用这一战术;关于试举重量战术,相较而言研究成果较多,帕维尔·多勃雷失(1985)比较全面的提出了第2次、第3次试举时杠铃增重的三十种方案[33],但值得注意的一点是,“1kg”规则实施后,这些方案的适用性大大降低。

(3)心理战术:关于这一战术,笔者始终对其能否列入到战术中存在疑惑,而相关文献也未见有针对性的研究,王焕兵(2007)试图从试举成功率上探索心理素质与制胜战术的相关性[34],但全文重点在于对“全运会”和“世锦赛”两次比赛试举成功率的分析与主观的心理素质重要性探讨上。心理素质在举重中具有重要作用可以肯定,那么心理战术是否就是调整自己心理状态、影响对手心理状态的行为,如大幅度加重迷惑对手,更改试举重量避免连续试举以调整心理状态,或逼迫对方连续试举产生心理压力等,但其表现形式仍然可以归纳到对试举重量的安排上。

综上所述,从当前关于举重战术的相关研究文献上来看,一是尚未形成系统的理论体系,二是为数不多的研究同样显得乏力,简言之“只知道有这种战术,但不知道具体怎么用”。这一现象也体现出当前国内外学术界对举重战术的忽视。

然而在实际比赛中,各种战术却实实在在地被广泛运用。2015年国际举联大奖赛暨里约奥运会资格赛中国福州站,为取得奥运参赛资格,同时避免减体重以影响备战状态,多数中国运动员采用体重战术,选择了升级别比赛,如陆浩杰、钟国顺升级参加男子85公斤级,而在该场比赛中,8名正式参赛运动员23次更改试举重量(不包括自动递增后更改),试举重量战术大量使用。教练员之间战术的比拼往往左右着竞赛的结果[35],在缺乏战术理论指导下,“经验”成为了多数教练员使用各种战术的主要依据,而“以我为主、兼顾对手、保成功率”思想则是这种“经验”的直接体现。

笔者并不反对这种经验主义,赛场瞬息万变,教练员的经验有时比理论知识更加有效。然而从当前世界举重的发展来看,特别是“1kg”规则实施后,高水平运动员之间的竞争愈发激烈,原有的“以我为主”思想不自觉地转向了“跟着对手走”,而此时“保成功率”是否仍是决定竞赛成绩的重要因素,在此思想下的“一把保成功,二把要成绩,三把上水平”[36]试举重量安排方式是否仍然适用等均值得深入思考。因此,作为科研工作者,更希望的是将这种经验转化成科学合理的理论体系,这也是科研工作存在的意义。

3.2不同竞争环境下战术应用探索

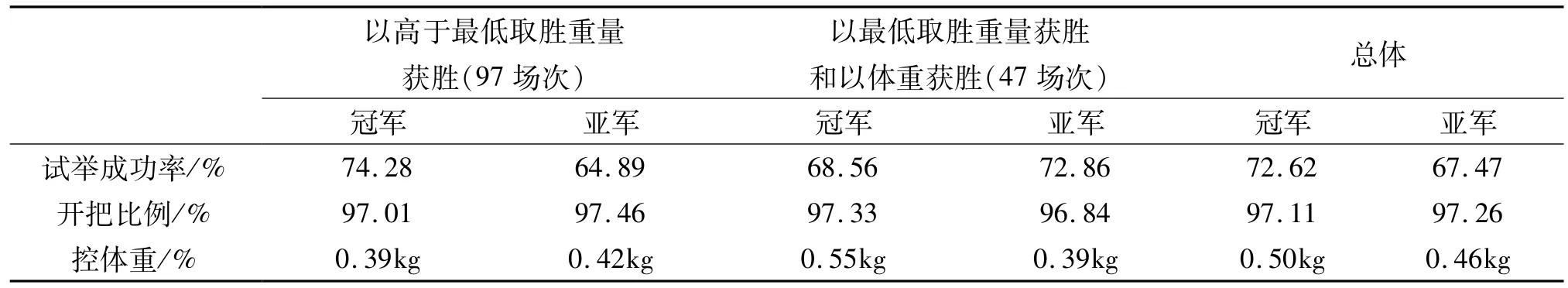

针对上述所提到的战术理论与经验问题,笔者针对1998年至2015年(现行竞赛级别期间)的世锦赛、奥运会男子八个级别竞赛的临场数据做了统计[37-38](见表1)。在冠亚军的试举成功率、开把比例和控体重对比上,发现其总体情况虽然仍呈现出与前述战术理论与经验相符的现象——“选择较低的开把重量,保成功率,减体重以获取有利地位”,但值得注意的是,在两种不同的竞赛环境下,三项指标的对比却出现了相反的情况。

(1)关于试举成功率:从上述数据来看,试举成功率仍然是比赛制胜的重要因素,但“保成功率”却并不一定,特别是在竞争激烈的环境下。笔者进一步对比了“以最低取胜重量获胜和以体重获胜的场次”中6把试举分别成功率(见表2),仅有最后1次试举(挺举第3次)的成功率呈现出冠军高于亚军的情况。

在竞争激烈的情况下,试举重量的选择往往不能“以我为主、兼顾对手”,而更多的是“紧跟对手、兼顾自我”,若为“保成功率”而选择一个有把握的试举重量则可能失去取胜先机。当然,这种竞争激烈情况的发生,可能由于双方竞技实力相当,也可能由于竞技实力较强的一方发挥不稳所导致,不管由于何种原因,拼至最后一把的现象极有可能发生,因此,最后一次试举的成功方是在激烈竞争中获胜的重要因素,不是“保成功率”,而是“保最后一举成功”。

表1 1998-2015世锦赛、奥运会男子举重八个级别总成绩冠亚军临场数据对比(144场次)Table1 Comparison of competition data between total score champions and runners-up in the 8 levels of men’s weightlifting in world championships and Olympics Games from 1998 to 2015(144 games)

表2 1998-2015世锦赛、奥运会男子举重八个级别总成绩冠亚军试举成功率对比(以最低取胜重量获胜和以体重获胜)(%)Table 2 Comparison of success rate of attempts between champions and runners-up in the 8 levels of men’s weightlifting in world championships and Olympics Games from 1998 to 2015(won by minimum lifted weight or bodyweight)

(2)关于开把比例:在竞技实力相对较强的情况下,选择相对较低的开把重量以保成功是开把重量战术常用的方案,但在竞技实力相当的情况下,选择相对较高的开把重量就能在对手之后出场试举,从而占据主动权。

(3)关于控体重:减体重会对运动员的竞赛成绩产生一定的影响,因此,在有较强的竞技实力情况下,不宜过多的减体重,以保证实力的发挥。而在激烈竞争的环境下,体重往往是压制对手的主要手段,是否能在体重上获取有利地位显现出重要性。

综上所述,笔者在此大胆的假设,在竞技实力相对较强的情况下,关于三项指标的战术指导思想为:控体重不宜过多,选择相对较低的开把重量并保证成功率;而在竞技实力相当的情况下,指导思想应为:严格控制体重,以获取竞赛有利地位,同时选择相对较高的开把重量,并保证最后一次试举成功。在两种不同的战术思想下,竞技实力较强与竞技实力相当的界限何在,体重战术应如何把握好以不影响竞技实力的发挥而占得先机,开把重量战术和试举重量战术在不同竞争环境下应如何制定,或者说“以我为主”和“跟着对手走”的量化性指标何在等,均是值得深入探索的地方。诚然,笔者所做的初步探索,仅仅是战术应用的一部分,关于举重战术的研究,化经验为理论尚有很长的路要走。

[1] Gottfried Schodl.The Lost Past-A Story of the International Weightlifting Federation[M].IWF.Hungary,1992.

[2] 林仲英.举重练习法[M].北京:人民体育出版社,1954.

[3] 体育院校教材编审委员会举重编选小组编.举重[M].北京:人民体育出版社,1961.

[4] 体育院、系教材编审委员会举重编写组.体育院系通用教材——举重[M].北京:人民体育出版社,1978.

[5] 体育院、系教材编审委员会举重编写组.体育院系通用教材——举重[M].北京:人民体育出版社,1985.

[6] 全国体育学院教材委员会.体育院校通用教材——举重[M].北京:人民体育出版社,1991.

[7] 杨世勇.举重运动教程[M].北京:人民体育出版社,2014.

[8] 张婕,杨世勇.我国举重运动发展对举国体制依赖性研究[J].四川体育科学,2010(03).

[9] Dawes,Jay,DeWeese,Brad H,Suchomel,Timothy J,ect.Pull From the Knee:Proper Technique and Application[J].Strength&Conditioning Journal,2016,38(1).

[10] 亚洲·中国教练员裁判员培训班暨力量健身系列赛秩序册[Z].山东淄博,2016,3.

[11] 亚洲·中国举重教练裁判培训班暨力量系列赛在淄举办[N].鲁中网,2016-03-03.

[12] Asian Weightlifting Syllabus Editorial Board.Asian Weightlifting Syllabus[Z].Asian Weightlifting Association,2016,3.

[13] 刘建和.运动竞赛学:现状与重点关注问题[J].北京体育大学学报,2004(9).

[14] Andras S.Szabo.Some Questions of Biomechanical Character in weightlifting.Sport Scientific&Practical Aspects[J].2012(9):1.

[15] 王向东,刘梦飞,任景萍.优秀女子举重运动员抓举动作技术的肌电测试研究[J].北京体育大学学报,2013(10).

[16] 熊维志.优秀女子举重运动员抓举成绩与运动学参数的相关回归分析[J].山东体育学院学报,2015(3).

[17] Szyszka,Paulina.The Relationship Between Biomechanical Indicators of the Snatch Technique and Female Weightlifters’Levels[J].Polish Journal of Sport&Tourism,2014.

[18] 王雷.举重半蹲挺技术的运动学特征研究[J].山东体育科技,2015(3).

[19] 顾鸿泉、高殿玉.两种预蹲动作结果的生物力学对比——再析我国上挺落后技术上的原因[J].中国体育科技,1993(2).

[20] Cioroslan,D.Head coach.Ask the coach[J].USA Weightlifting,May,1996.

[21] Andras S.Szabo.Some Questions of Biomechanical Character in weightlifting.Sport Scientific&Practical Aspects[J].2012(9):1.

[22] Storey,Adam,Unique Aspects of Competitive Weightlifting:Performance,Training and Physiology[J].Sports Medicine,2012.

[23] 董晋.我国优秀女子举重运动员抓举技术的运动学评价和诊断体系的研究与建立[D],山西:山西大学,2010.

[24] 李建英、季跃龙.第11届全运会女子举重冠军抓举技术的运动学参数特征研究[J].成都体育学院学报,2010(3).

[25] 朱子樵.浅谈挺举上挺生理机制和技术[J].中国体育科技,1991(4).

[26] 顾鸿泉,郭伟茹,张小明.关于我国提铃优势消退的技术原因探讨——兼第七届全运会抓举膝上发力技术分析[J].中国体育科技,1994(12).

[27] Andras S.Szabo.SOME QUESTIONS OF BIOMECHANICAL CHARACTER IN WEIGHTLIFTING[J].Sport Scientific&Practical Aspects,2012.

[28] 王卫星.高水平运动员体能训练的新方法[M].北京:北京体育大学出版社,2013,9.

[29] 哈里·柯林斯.科学勾勒姆[M].上海:上海科教出版社出版,2009.

[30] 杨峻峰,周功,田麦久.举重比赛中的“难度战术”及其应用[J].成都体育学院学报,2011(9).

[31] 杨世勇.优秀举重运动员减体重战术的研究[J].成都体育学院学报,2003(4).

[32] 甘运标,张小军.试论1kg倍数新规则对女子举重竞赛的影响[J].首都体育学院学报,2008(3).

[33] 帕维尔·多勃雷失著,郭金荣,张树芳译.举重运动员参加重大比赛的战术方案和对举重运动员战术和意志训练程度进行客观评价的标准[J].中国体育科技,1985(22).

[34] 王焕兵.高水平举重比赛制胜战术与良好心理素质的研究[J].辽宁体育科技,2007(3).

[35] 中俄教练上演战术斗法,俄罗斯教练冒险失败[N].凤凰网体育,2012-08-06.

[36] 钱光鉴.论成功率在举重比赛中的决定性作用[J].中国体育教练员,2003(3).

[37] Result Book of World weightlifting Championships[Z].1998 -2015.

[38] Result book of Olympic Games[Z].2000-2012.

To strengthen the fundamental theory of weightlifting,this present paper analyzes the belongings,techniques and tactics of weightlifting by way of literature review,investigation,statistics and logical analysis.The results show that:(1)Weightlifting does not have clear belongs.It should identify its superordinate category and develop itself through proper categorization;(2)Technical research is faced with certain limitations.It should break the limitation of current biomechanic research,namely,the instrumental orientation of biomechanic research.(3)The theory of tactics is weak and has the tendency of relying heavily on experiences.Therefore,the present paper explores the tactics applicable under different competing conditions.

(编辑 任丹)

Three Problems in Weightlifting:Belongings,Techniques and Tactics

Zhang Jie1,2,Liu Jianhe1

Weightlifting;Belongings;Techniques;Tactics

G884 Document code:A Article ID:1001-9154(2016)06-0084-06

G884

A

1001-9154(2016)06-0084-06

10.15942/j.jcsu.2016.06.00

张婕,成都体育学院在读博士,讲师,研究方向:运动训练与竞赛,E-mail:240764860@qq.com

1.成都体育学院,四川 成都610041;2.遵义医学院,贵州遵义563000 1.Chengdu Sport University,Chengdu Sichuan 610041;2. Zunyi Medical University;Zunyi Guizhou 563000

2016-03-27

2016-09-23