“是什么”与“不是什么”

——黔域口语音乐自然生态“‘一’、‘多’场”(上)

宋运超

(贵州大学 艺术学院,贵州 贵阳 550003)

“是什么”与“不是什么”

——黔域口语音乐自然生态“‘一’、‘多’场”(上)

宋运超

(贵州大学 艺术学院,贵州 贵阳 550003)

对于黔域单一民族聚居区的一些耳熟能详的口语音乐,如苗族飞歌、侗族大歌、汉族灯调……行家一听必知其“是什么”(“‘一’之‘多’”)。但是,当其面对黔域多民族杂居区的一些极难定性的非此非彼的口语乐时,却不知其“是什么”(“‘多’之‘一’”)。类似的“不是什么”的口语乐,几乎遍及黔域巫调、傩腔、野曲、家歌、说唱及戏曲、器乐曲之中。

黔域;口语音乐;自然生态;“是什么”;“‘一’之‘多’”;“不是什么”;“‘多’之‘一’”; “‘一’、‘多’场”

文化色彩板块的形成,是漫长的历时态自然积淀,相对于此,行政区划多属官方的人为速成。当下集中孑遗黔域的各式口语乐,虽传承、流播于以贵州为中心,旁及周边滇、桂、湘、川、渝、鄂多民族杂居的行政区划里,但其实属同一黔域文化色块,正如“荆楚文化”、“巴蜀文化”、“齐鲁文化”、“吴越文化”、“岭南文化”、“黑土文化”一样,也是 “‘地态、心态、语态、乐态、情态、美态’递为反映”之精彩的“‘一’多‘场’”。特别是在黔域物质生活相对贫困而精神生活中的口语乐却相对丰富,这一反差巨大的人文景观中,其后发优势又确有其诸多“猛回首……处”。怎样盘活这批无比最珍贵的非物质文化遗产,让其能在积极参与中华新时期精神文明建设中发挥正能量,给今人,特别是其中的“心亡(忙)者”,提供些许异样的心灵滋养。下拟两题刍议之。

一、黔域口语音乐中“是什么”的“‘一’之‘多’”

(一)方音与声腔的“‘一’之‘多’”

明代王骥德《曲律·论腔调·第十》曰:“乐之筐格在曲,而色泽在唱。古四方之音不同,而为声亦异,于是有秦声,有赵曲,有燕歌,有吴歈,有越唱,有楚调,有蜀音,有蔡讴……”下以鞭辟入里的方音不同、为声亦异之王师精论,对照考察黔域方音与声腔“是什么”的“‘一’之‘多’”。请先看【灯调·蝴蝶双双飞】:

一)方音中的两声腔童谣

打铁难扯炉,我要学屠户;屠户难杀猪,我要学卖布;卖布难数钱,我要下桃源……

二)方音与三声腔的吆喝与民歌

1.吆喝

黔域诸如此类的各式吆喝,要说其同源,则只能说其所同者仅为方音本身。要说其不同源,是因为越原始(但不一定古老)的事物,多是共性多于个性的,如婴儿们随口喊出的 “mā”、,这是出于人的本能,无需也不会是谁学谁或谁影响谁,但却也证明黔域方音所生纯四度声腔的核心地位。民间口语乐的发端,虽也多赖劳动、实用、感情等的需要,但方音仍是口语乐产生、繁衍、变化无穷的最为直接的物质性本源。以上所列吆喝,百姓们的本意多并非为了创造什么音乐美,但却可借以说明所谓“自然化人”中的某种必然。当然,绝不能排除方音不同、为声亦异时的实用性与审美性,凡此种种,携手共同构建着与时偕行的口语音乐文化螺旋衍展的系统工程。

2.民歌

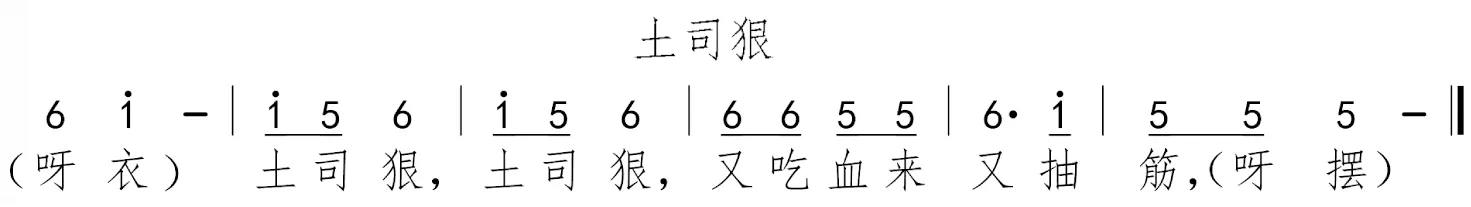

黔西南安龙,与其册亨、贞丰、兴仁、兴义接壤,与南盘江和桂西北隆林县毗邻。安龙是历史文化名城,明末永历帝朱由榔在此流亡四年。汉族占其人口的46.2%,余为布依族、苗族、彝族、回族、壮族等15个民族,罕见的【土司狠】,即当地的“5 6 ⅰ”式三声腔民歌:

上例【土司狠】中的三声腔乐态,与其唱词方音的语态间血肉相连。其方音特征:“呀”为低降(21)调,“衣”为高平(55)调,故其起腔为小三度上行的“6ⅰ-”;“土”为低降(31)调,“司”为低降(21)调,“狠”为高降(51调),故其声腔为曲折的 “ⅰ5 6”;“又”为低阳平(12)调,“吃血来”均为低降二声(21)调,故其声腔为:“66 55”“又”为低阳平(12)调,“抽筋”均为阴平(55)调,故其声腔为“6·ⅰ|5”,其“筋”的倒字,是因为曲调要终结为“ⅰ(6)5”, “6”是派生音,“ⅰ5”虽互为犄角,但须终结于因低平二声而习以为常的“5”音上,方能终结乐曲,此其一。更为关键的是所谓方音异声生乐,并非仅指声腔,也应该是文以载道、曲以传情的形式服从内容。据此分析【土司狠】,如其首尾的感叹性衬词、衬腔: “6ⅰ-” 、“5 5”,也是十分给力的;次如以“XX X|XX X”;反复唱“土司狠”三字,其节奏极具冲击力;随后的“XX XX|X·X|XX X-”咋看不怎样,实为【土司狠】的高潮。【土司狠】,受压迫者在血泪控诉时的怒不可遏、怨气冲天,并不靠外在的咋呼造势,而是咬呀切齿、使暗劲儿地含恨在心、没齿不忘——塑造出屈于压迫者的强权,被压迫者只能忍气吞声不敢溢于言表的乐态,口语乐家巧妙地以一首含而不露、言简意赅的【土司狠】,将其复杂心态体现得淋漓尽致、入木三分,对于此类口语乐杰作,文语乐家们始终都是虔诚地顶礼膜拜着的——不畏精致小巧,只畏大而不当……

三)四声腔【哭嫁歌】、【仙腔】、【儿歌】。

(1)【哭嫁歌】

(2)【仙腔】

(3)【儿歌】

四)五声腔【山歌】

五)六声腔“二环调”

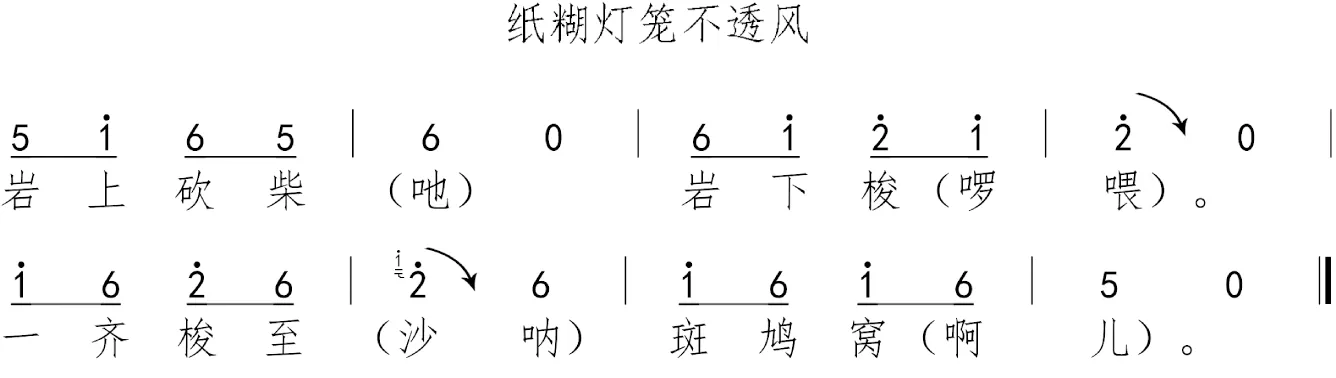

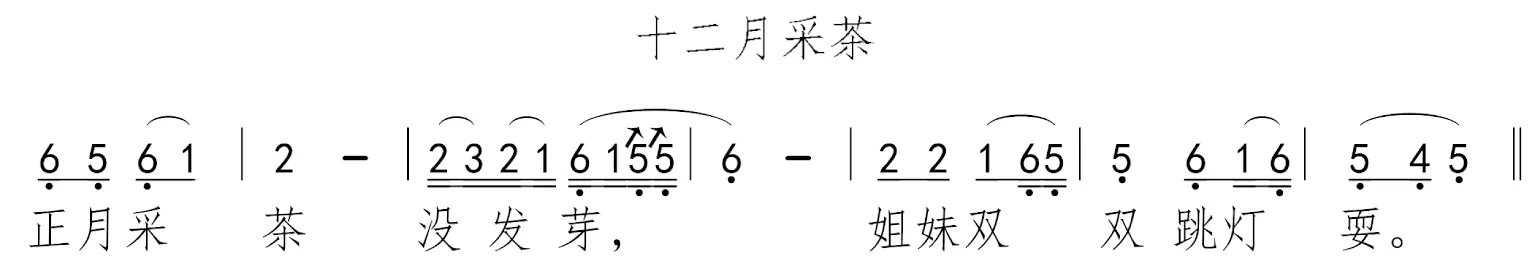

在黔域口语乐中,常见的一些不同宫(位)、调(式)的腔句,交替出现在一曲之中相得益彰,恰似泾渭分明却能在同一河床中色彩鲜明地流淌着,煞是有趣。黔域艺人美称其为“二环调”:

1.带清角六声腔徵商综合调式【灯调】曲牌

二月采茶茶发芽,姐妹双双去采茶。姐采多来妹采少,采多采少转回家。三月采茶茶叶青(以下曲文略)……

2.带变宫六声腔徵宫综合调式说唱曲牌

黔西北盘县,地处滇、黔、桂三省结合部,乃黔入滇的交通要道,商贾云集,古风犹存,其大洞古人类原始穴居遗址,堪与北京周口店同类遗址媲美;它有彝族、回族、白族等11个民族乡。下为该地流行的乐态特异的【说唱】曲牌:

(二)徵腔句与曲体的“‘一’之‘多’”

一)【野曲】

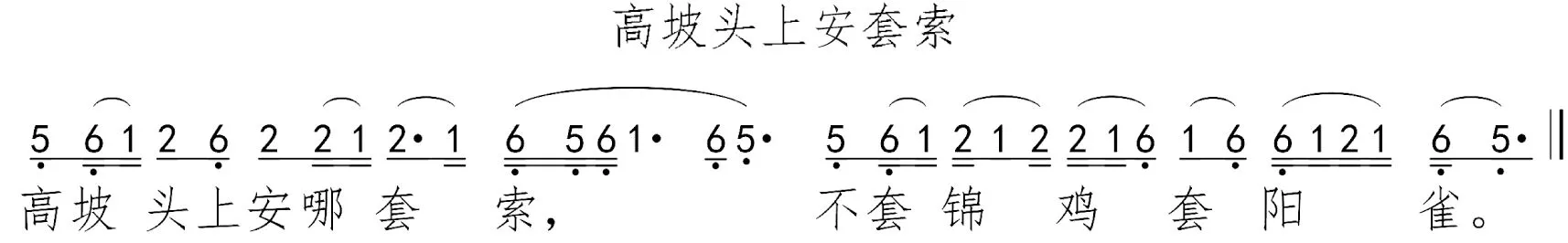

1.【高坡头上安套索】

黔域贵阳地处云贵高原东,春秋时属牂牁国辖地。明永乐十一年建贵州省时定其为省会,汉族人口占大多数,次为布依族、苗族,再次为回族、侗族、彝族、壮族等。贵阳应是黔域汉族徵腔句与汉语野曲“‘一’之‘多’”的始发大本营。下为该市流行的【高坡头上安套索】:

2.【正月笔管二月萧】

3.【昨夜下雪又吹风】

4.【大河涨水小河翻】

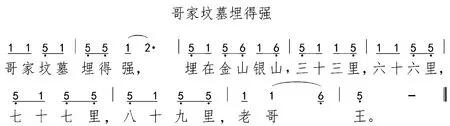

5.【结巴歌·哥家坟墓埋得强】

二)【小调】

黔域农村长期的“只靠山歌不靠媒”的习俗,促使其仅在情侣间对歌,具有相对私密性的【野曲】无比繁荣。后由于破产农民进入市镇务工,民间歌手为谋生进入茶楼酒肆卖唱,以【长歌】演唱故事,故而【小调】兴起,后也逐渐发展成口语乐的另一主要维面。其后的灯调、说唱、戏曲等的唱腔曲牌(含早期的器乐曲)又在【小调】中逐渐派生开去,终成另一血缘性徵调式口语乐家族。

1.【拉兵】

【拉兵】,流行在黔域道真仡佬族、苗族自治县。此地处云贵高原向四川盆地过渡的斜坡地带,位于贵州省最北部,其西北、东北与重庆市之南川、武隆、彭水县毗邻;西南、东南分别与遵义市的正安县、务川县接壤。汉族人口占26.26%,另有少数土家族。下例【拉兵】,流行于此。

2.【月儿落西下】

3.【推豆腐】

黔域金沙,西周属原土著濮人世居之地。蜀汉建兴三(228)年,彝族首领火济受封蜀汉罗甸王,全县曾为其辖地。明清以还,因其地处川黔边的川盐交通要道,来往客商云集,成为黔北农村四大重要集镇之一。【小调·推豆腐】在当地流行,便十分地顺理成章了。

(三)徵腔句与曲牌的“‘一’之‘多’”

一)跳神戏曲牌

黔域安顺屯堡人跳神,以带帮腔的散板【七字句】,为其唱腔曲牌:

属徵腔句单腔独进型的【七字句】,是由独唱【野曲】变来,“一唱众和(hùo)”式的“打(击乐)、(独)唱、(合唱)帮(腔)、打”体制。黔域汉人多为“江西老俵”,此种戏曲高腔戏种中常见的“打、唱、帮、打”,属【野曲】与戏腔间的过渡乐态之孑遗,弥足珍贵,它也许可证弋阳之调未绝矣!

二)灯戏曲牌

1.齐言曲牌

2.长短句曲牌

对称的齐言【灯调】,在被用来唱戏时常感呆板。为了增添强烈的戏剧性而化生出长短句曲牌,使唱腔生动而有富于戏味。

(1)五、五、七体

下例共三腔,其“(……)”括号中的省略号,原为“哪哎嗨哟”等衬词。很明显是小调变戏腔时,被逐渐推陈出新而淘汰之故,致使【灯调】中原为娱人的衬腔,流变成供戏曲人物抒情的拖腔,其音乐形情力更得以集中,从而加强了戏曲唱腔所特需的戏剧性及行当性。

(2)五、五、七、三、五体

(3)七、七、七、四、二、五体

七、七、七、四、二、五体,使歌舞型的【灯调】更趋戏曲化,并扩宽音域以加强“润腔”,藉以美化曲牌而增浓戏味,如【贤良劝夫】:

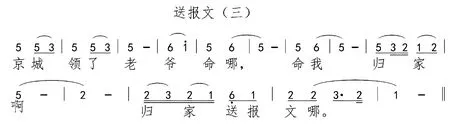

3.三支【送报文】

从以下三支灯戏曲牌【送报文】的流变中,也明现展示出歌舞型灯调向戏腔的流变历程。这些谱例很珍贵,乃我的黔域同乡——抗美援朝时在部队文工团的老友吴吉兴同志,在传统口语音乐文化堆积十分丰厚的泸溪,向该县狗爬岩地方的名老艺人吴乔保搜集后提供给笔者的。

(1)【送报文】(一)

(2)【送报文】(二)

下例【送报文】 (二)与其(一)比较,二者差别主要有:改上腔落商音为落徵音;删掉“(一)”的落徵音【合句】;向上方纯四度移位,变为落宫(调式主)音【合句】终结,使曲情爽朗,突出了生行戏腔的阳刚之竣。“(二)”的落宫(调式主)音【合句】,比较“(一)”原落徵(调式主)音【合】句,所展示的旦行的阴柔之媚,二者属于明显的生、旦行当纯四度分腔的珍贵例证。但“(二)”的衬词、衬腔,以及终结时反复下腔的方式,仍明显孑遗着【灯调】的痕迹:

(3)【送报文】(三)

下例【送报文]】(三)又名【武送报】,其删衬词、变衬腔为拖腔,并明显地形成较规范的,便于戏曲角色边走边唱的上、下腔曲体,也符合比划划地做动作的戏曲程式化需求,而不似原【灯调】曲牌,仅便于角色耍扇弄帕,以及“联套(身段组合)” 、“走圈(舞台调度)”,故它已是一支初具规模的戏曲唱腔曲牌:

(四)徵腔句与腔体的“‘一’之‘多’”

花灯戏,按其传统主要为单牌复沓、复牌连缀体。20世纪50年代末期以还,随着剧团增多、剧目丰富,作曲队伍扩大,使其声腔体制因戏、因人而异,出现了曲牌体之外的曲牌板式变化体、集曲板式变化体,下略述。

一)一腔体

下例【海棠花儿红】,原即名【一腔体】。乃笔者20世纪80年代,为中国《戏曲音乐集成》、《戏曲音乐志》撰稿时,在花灯之乡黔域桑植调查所得,为该县文化馆黎连城同志提供。它原本应是连续唱完四句以表意的,后随着娱乐性的需要,方逐渐衍变成这样一支注重花灯“圈、套”,轻以唱表意的曲牌。实际演出中,唱罢一句词,便要以走圈联套和耍扇弄帕等技艺,以着意刻画“满江红”、“过山东”、“金装锏”、“访宾朋”等瓦岗英雄秦琼的音乐感情形象。

二)两腔体

两腔体是灯戏曲牌中最常见的上、下腔对应式分节歌。如:

由于一曲多(并非照)用,通过多少代人的多少张口的长久传承、广泛流播,致使【灯调】王国里,出现了“‘一’之‘多’”——“是什么”的徵调式花灯曲牌大家族。如著名的徵调式【盂姜女】家族即是。它们可以用来演唱诸多的“十二月”,如【十二月采茶】等。下为【十二月节令】唱词:

正月元宵灯花放,二月农家备耕忙,三月清明人戴柳,四月农户插早秧,五月龙船要下水,六月姜女晒衣裳,七月有个盂兰会,八月十五桂花香,九月重阳造美酒,十月霜打草头黄,十一月里寒风吼,十二月上断炊粮。

三)三腔体

四)四腔体

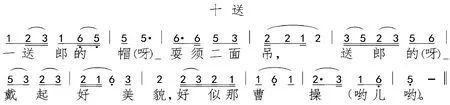

下例【十送】,即“起、承、转、合” 四腔(方块)体,属徵调式灯调家族,此乃华夏口语乐王国中,庞大且占绝对优势的最兴旺发达之一脉。但一大批似下例而并非纯方块体的曲牌,也均为一种“守、破、创格”的上品,亦达到了口语乐中较难达到,但又必须达到的——熟悉中新鲜的华夏口语艺术的审美要求,这一十分宝贵的传统,21世纪被好些优秀的文语音乐家们所继承、发扬,其传世佳作亦层出不穷。华夏素称:人乃“天地之心”,其音乐能量之吐纳、转化,“乐而不淫,哀而不伤”——“中性”的汉族五声徵调式音乐(执二端而居其中与西方的非此即彼恰相左),对于华夏农业文明的构建,确功不可没。要不,回过头来看看,对国人进行高台教化的徵调式傩腔、高腔、梆子、皮簧、黄梅调、的笃(越剧)腔、瓮琴腔……均概莫能外。据学者考证,华夏古代乐论里,有“徵”音属“牛”一说……妙哉!

五)六腔体

六)长短腔体

长短腔体曲牌,为对称的上、下腔曲牌的变体,如【打下个石子儿来】:

七)【垛板】

程式性的【垛板】均为上、下两腔体制,其滥觞期也主要是随词意之变的,不同程度的突破了起、承、转、合的块状体制。下为【垛板·盤花】,属曲牌板式变化体制中的【垛板】雏型:

此例中可明显看出,【盤花调】各句腔尾皆无拖腔,此乃【垛板】的标志性特征。前四腔句末的“塌、瓜、栗、花”四字,分别中结在短时值的“1、20、3、2”上而形成为秃腔;每腔两小节,四腔共八小节,整齐地似方砖一样便于堆砌以直抒胸臆。其 “栀子花”,“金大姐”,“ 银大姐”,“你去猜”……又形成同中节音“2”的【垛板】。它本是曲牌板式变化体制中,最便于长篇叙事的戏曲唱腔板式。【盘花】是一齣花灯小戏。【盘花调】,是一丑一旦舞蹈后的【垛板】:一、二腔的“塌”、“瓜”,分别落“1”、“2”,形成一对上、下腔;三、四腔的“栗”、“花”,分别落“3”、“2”,形成另一对上、下腔。而“金大姐”,“银大姐”,“你去猜”……又形成同中节音“2”的【滚唱】。寥寥十四板唱腔,既【垛】又【滚】……艺人才华,令人折服!

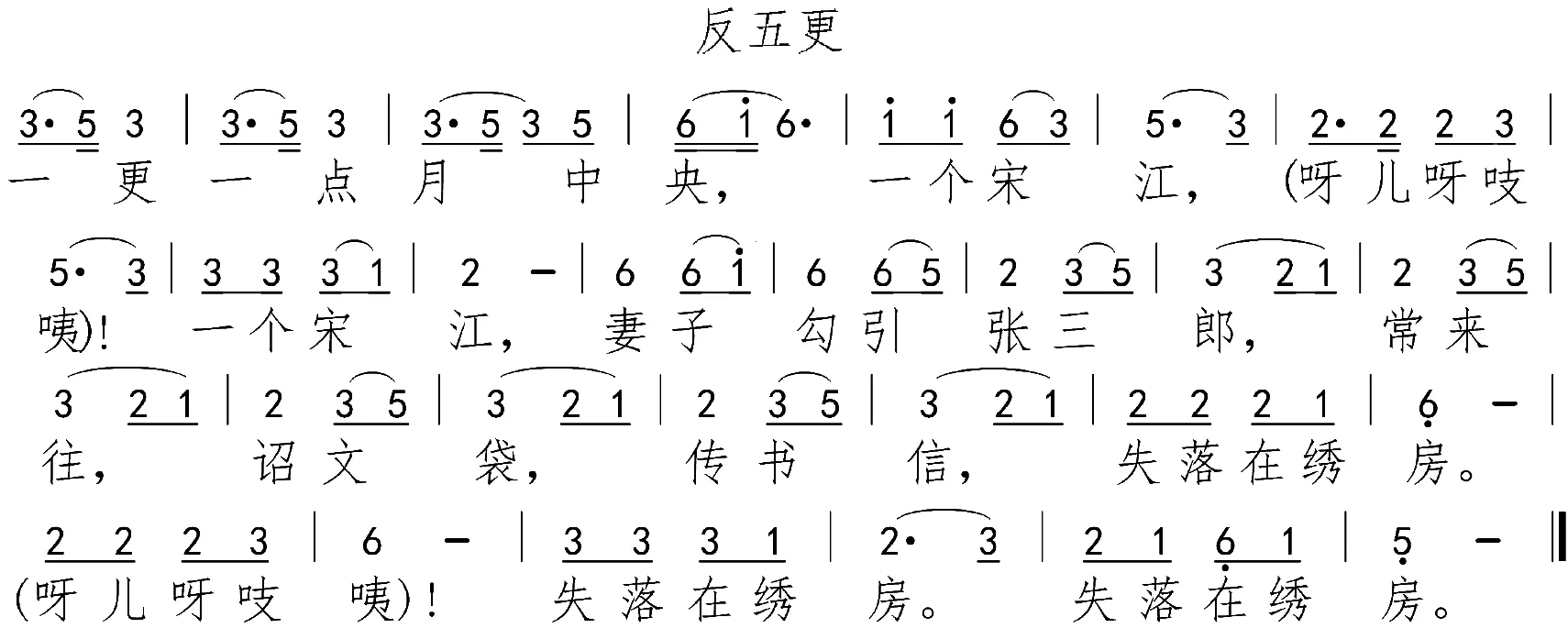

八)【滚板】

【滚板】是曲牌板式变化体中最具戏剧性的戏曲唱腔程式。多用在曲文非常需要特别强调什么的当儿,是一种十分管用的滚动型板式。下例【滚板·反五更】,反复四次的“2 35|3 21”,先后填上“张三郎,常来往,诏文袋,传书信,”四个三字句,因曲调的不变,使这些重要曲文的滚唱,听来十分打耳,能紧抓听众。但演员却要随着“张三郎,常来往,诏文袋,传书信”,边歌唱边表演身段、眼神……,充满动感。同一分句“2 35|3 21”四次反复的静态,与四个三字句载歌载舞的动态,动、静二者相反相成,妙趣横生——很难排除口语艺术家们也是要袖手于前的……不得不使我等叹服的俯首帖耳。

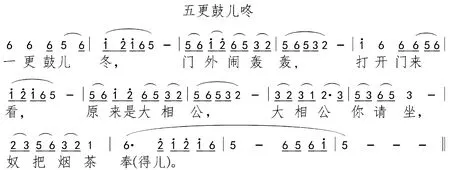

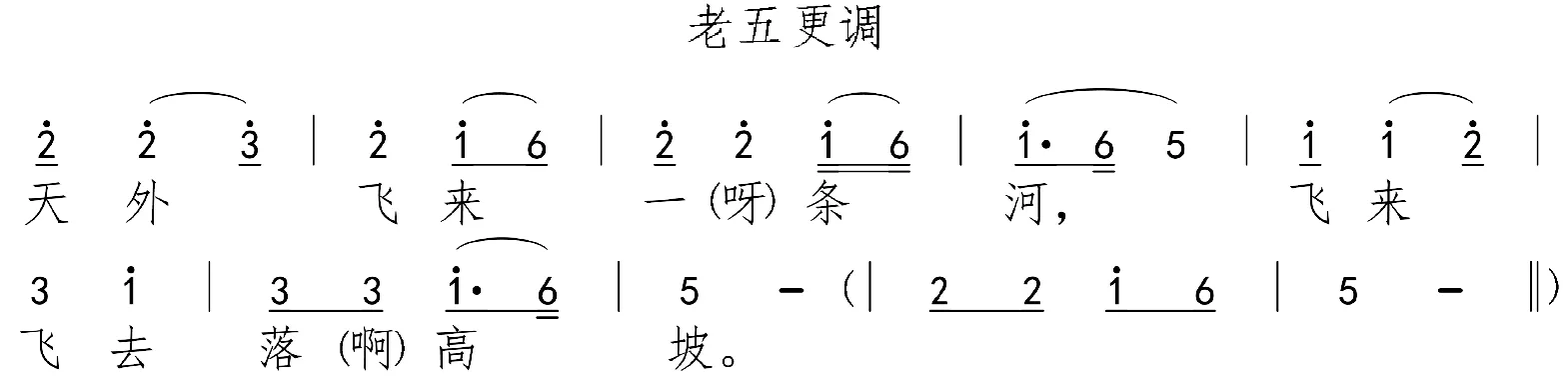

(五)【老五更调】与阳戏曲牌的“‘一’之‘多’

一)【老五更调】

以烧火、燃灯、扭阳(秧)歌、演灯戏等以祭年,一直是华夏农业文明传统。【老五更调】,即其南方百姓春节所唱【灯调】曲牌:

二)【四字调】

以下阳戏曲牌【四字调】,源于【老五更调】的血缘关系清晰:

“出得门来四下看”,前四字、后三字被断开,分唱上、下两腔。上腔所唱“出得门来”恰为四个字,这便是【四字调】牌名之缘起!

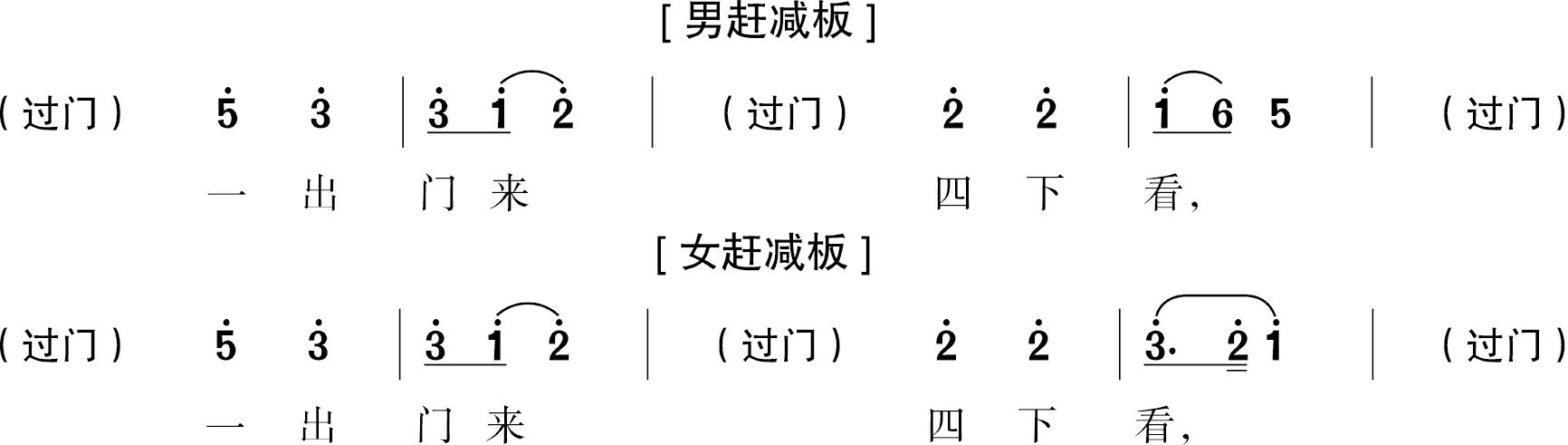

三)【赶(减)板】

由【四字调】简化出对称的上、下两腔夹【过门】的【赶(减)板】(黔域方言“赶、减”同音不同义),促成阳戏唱腔曲牌须臾不可离的程式化的最终到位。民间艺人所演为无唱词、道白的“条纲”戏,必须临场抓哏“唱热歌”。在演出现场,某角(júe)色在上场门某点站定后,开口唱现编的【上腔】四个字——“出得门来”,后在【上腔过门】中,边调度边想词至下场门某点站定后,再接唱临时编就【下腔】后三个字——“四下看”……继而在【下腔过门】中编唱“清的是水”……如法炮制在【上腔过门】中编出 “绿是山”……如:

【赶(减)板】的“a、b、g、h”,每一唱段只用一次;“c、d、e、f”,作为分节歌,反复唱完现编、无定数的唱词,久而久之,形成默契,此即戏曲程式化的特殊意义和特别妙处。后由男女同腔【赶(减)板】,派生出男女分腔、行当分腔、行内分腔、行当专用腔等系列性曲牌群,形成中国地方口语戏曲罕见的的黔域阳戏分腔体制,出现【赶板】与分腔的“‘一’‘之‘多’”

1、【赶板】与分腔的 “‘一’之‘多’”

几乎所有的口语戏乐的分腔、分调,皆始自男女同腔、同调,二者互有长短。只要不带偏见,客观地寻思一下梆子、二簧、黄梅戏、吉剧等等男女不分腔、分调的唱腔,均能明显感到其挺拔、亮脆、激情四射的男角高腔,确具独特魅力和明显的美学特质,蕴涵着令人陶醉、叫绝的审美价值。譬如同一支唱腔曲牌,女角(如严凤英、新凤霞等等)用混合音色的半本嗓,在中低音区演唱,非常自如、十分自然、甜美多情……此种音色,很便于演员与角色,以及其与听众进行极亲切的情感交流。特别是用来演唱近、现代戏时,其优势便是纯唱假嗓者所绝对望尘莫及的了。同一曲牌,男角在中、高音区演唱,翻高之前的半句腔在中音区,后半句腔翻上高音区,唱来,很显几分男性的阳刚之峻。同腔同调的男女对唱,音域、音色较分腔者宽广而丰富,转换自然,女腔低回、婉转,男腔高亢、铿锵,特别是女腔,显得大方洒脱,是故,同腔、同调与分腔、分调是寸有所长、尺有所短,甚至是异类不比(黔域阳戏的【苦一字】等曲唱腔牌,也一直男女不分腔)……

(1)【赶板】的男女分腔、分调

男女分腔、分调,即同一曲牌的名同实异,男女分用、绝不混淆。如:

【男赶板】、【女赶板】分别落徵、宫音,一音之差,开始分道扬镳。

(2)【赶板】的行当分腔、分调

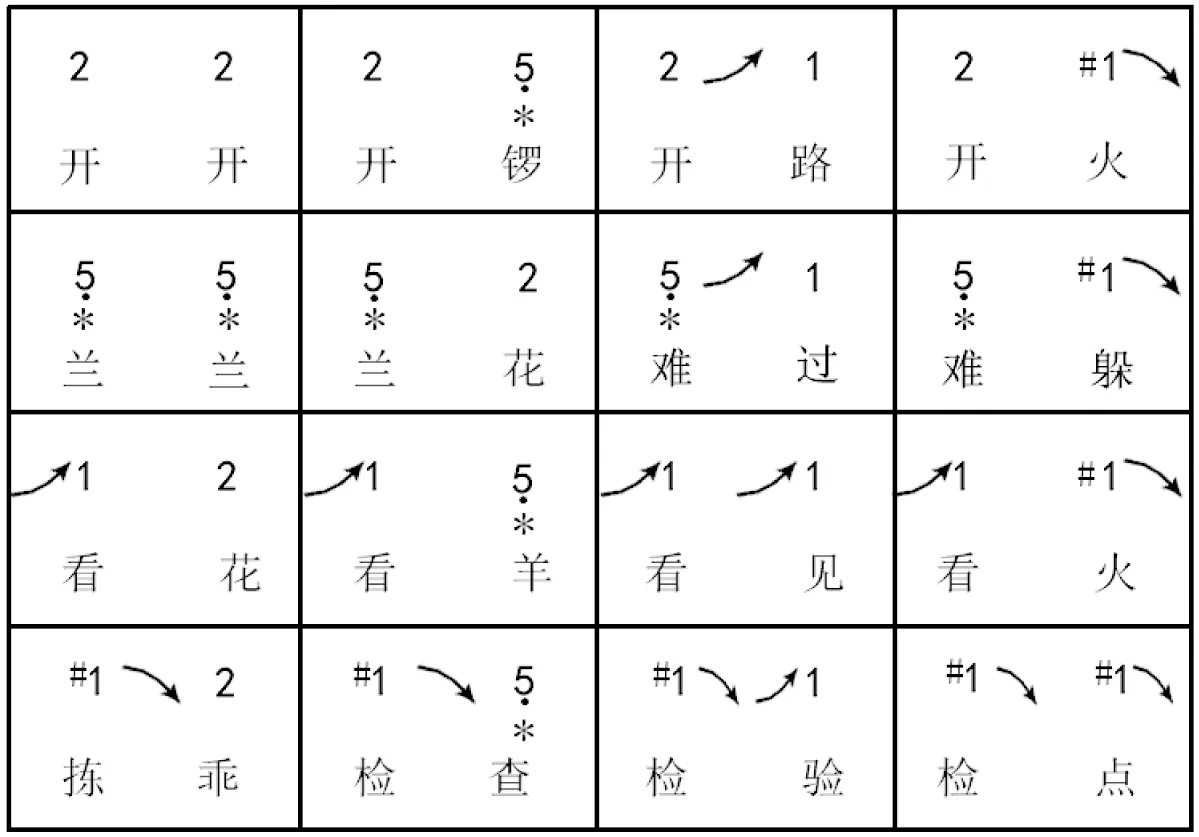

【赶(减)板】向下移位派生【丑赶板】;【丑赶板】向上移位派生【正生赶板】;【正生赶板】腔幅扩展派生【男正宫】;【男正官】向下移位派生【女正宫】……下为【赶(减)板】繁衍“‘一’之‘多’”图例:

(3)行当专用腔

始于【老五更调】“是什么”的“ ‘一’之‘多’”,亦似可暗合:道(混沌的主客体)生一(以低降二声为中心的方音),一生二(方音异声生腔)二生三(五声腔徵调式),三生万(四声徵商综合调式、五声腔徵调式、六声徵商综合调式口语乐家族……)。此后,黔域口语乐中“不是什么”的“‘多’ 之‘一’”,又是绝对孕育于“是什么”的“ ‘一’之‘多’”之中的。

说明:中华方音异声生乐且随心所欲的口语乐,是再典型不过的“一次过”艺术,其实际歌唱绝对为“随心令”,故多属活音、活律且不拘泥于小节线、强弱拍,因此,也多不宜于套用西方教会文语乐的死音、死律及强弱铁定的节拍记号。其次,笔者自幼在黔域生活至今,长期广泛聆听、学习、收集、研究其口语乐,是故,拙文所用谱例除注明出处者,版权均为本人所有。

(未完待续)

“What Is It” and “What Is Not”: on the Natural Ecology of “ ‘Uniqueness’ and ‘Diversity” of Guizhou Folk Music(Part I)

SONG Yun-chao

(CollegeofArts,GuizhouUniversity,Guiyang,Guizhou550003)

As to the well-known folk music in the single-ethnic community around Guizhou area, such as, Fei-ge (HXak Yeet) of Miao nationality, Da-ge ( Kam Grand Choirs) of Dong nationality and Deng-diao of Han nationality, professions can tell “what it is ” easily once they listen to them (that is, to name ‘diversity’ from the ‘uniqueness’). But when it comes to some folk music without distinctive features in multinational areas of Guizhou, it is hard to tell “what it is” (that is, to name the ‘uniqueness’ from the ‘diversity’). Such folk music of “what-is-not” almost can be found in all forms of Guizhou music, such as, Wu tune, Nuo tune, folk songs, operas, and instrumental music

Guizhou area; folk music; natural ecology; “What Is It”; “‘diversity’ in ‘uniqueness’”; “What Is Not”; “‘uniqueness’ in ‘diversity’”; “‘unique’ and ‘diverse’ registers”

2016-03-17

宋运超(1938-),男,湖南花坦人,贵州大学艺术学院教授,研究方向:中国传统音乐。

J642.2

A

1671-444X(2016)05-0091-19

10.15958/j.cnki.gdxbysb.2016.05.017