新型安慰针产生“安慰针感”的随机对照试验*

闫 鏐,孙 娇,徐 敏,管素梅,马丽虹

(山东中医药大学,山东 济南 250355)

新型安慰针产生“安慰针感”的随机对照试验*

闫 鏐,孙 娇,徐 敏,管素梅,马丽虹△

(山东中医药大学,山东 济南 250355)

目的:初步探索由新型针刺安慰针引发“安慰针感”的现象及对针感的再思考。方法:利用笔者设计的针刺双盲安慰针装置对64位健康志愿者进行真/假针刺随机对照试验,针刺穴位为右侧合谷、右侧天枢和右侧三阴交,并让受试者于试验过程中报告是否产生针感。结果:新型安慰针可使受试者产生“安慰针感”,有针刺史者产生率与无针刺史者产生率相比,有显著差异(RR2.6095%CI [1.21,5.58],P=0.004)。结论:新型安慰针也可产生针感,且有针刺史者更易产生“安慰针感”。

安慰针;针感;得气;随机对照

传统意义上的针感,指毫针刺入皮肤后,施术者体会到“沉、紧、涩”的手下感觉与被刺者体会到的“酸、麻、胀、痛、触电”等感觉[1]。许多研究把被刺者“酸、麻、胀”感作为“得气”的征象,且国外许多大规模多中心随机对照试验也将上述感觉称为“De qi”,并以此作为针刺过程中的结束标志[2-3]。由此,笔者心生疑问:针感是否仅由针刺产生?若其他方式也能产生针感,其特征与由针刺产生的针感是否相同?若针感并非只由针刺引发,而将针感,也就是普遍认为的“得气”,作为结束针灸操作的标志是否严谨可靠? “得气”“气至”与针感到底有何区别?

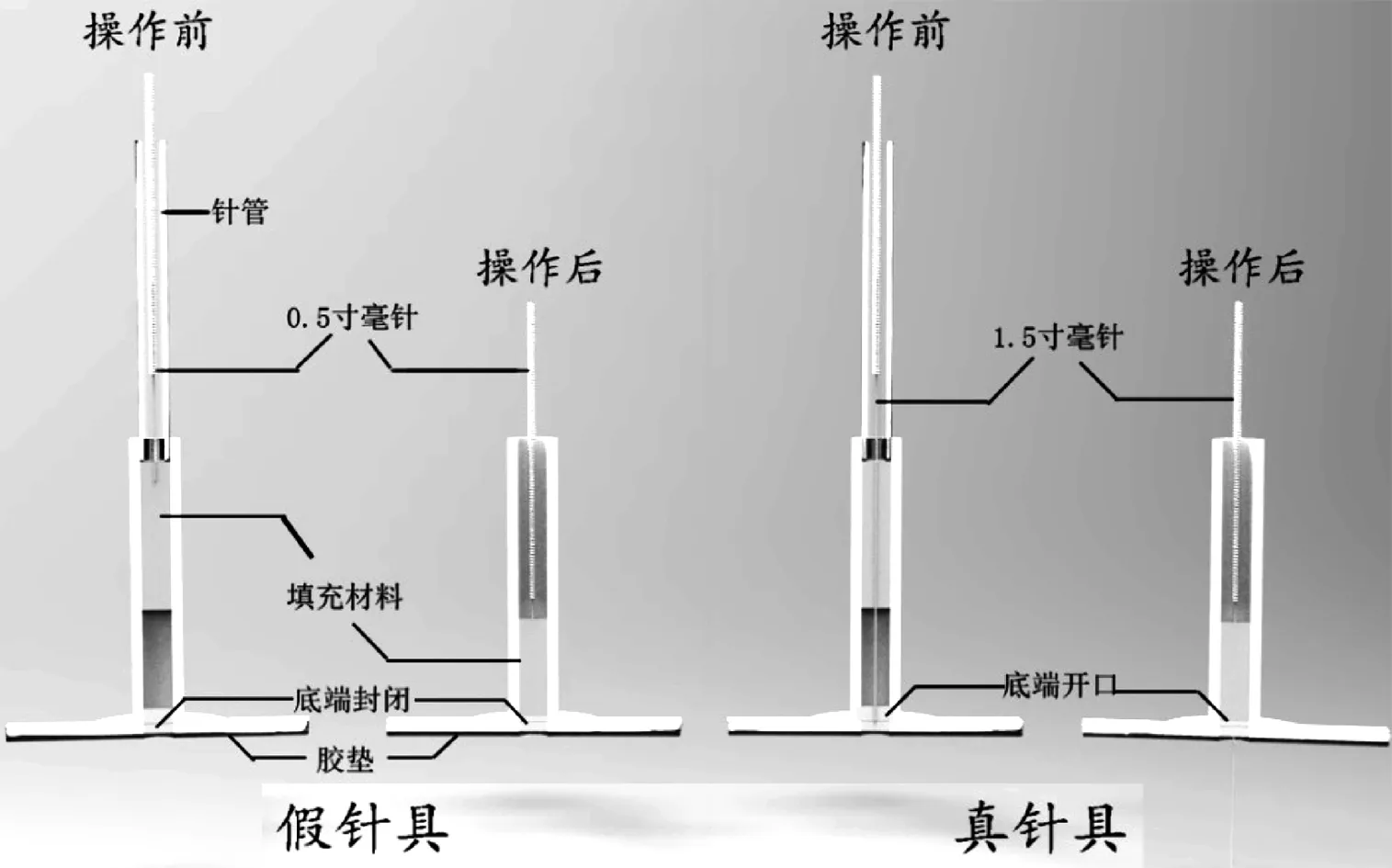

“山幕针”,是一种笔者设计制作的双盲安慰针刺装置[4],其特征是底座下端开口完全封闭,使毫针无法与皮肤接触,从而不产生任何轻微刺激,然而外形又与真针刺装置完全一致。另外,装置底座内有填充物以模拟腧穴内肌肉组织,基于此可用来实施针刺双盲临床对照试验。见图1。

图1 “山幕针”操作示意图

本研究使用“山幕针”进行健康受试者针感测试,观察“山幕针”组与真针刺组不同穴位针感产生情况,进而探讨形成“安慰针感”的可能因素,现报告如下。

1 试验资料

1.1 一般资料

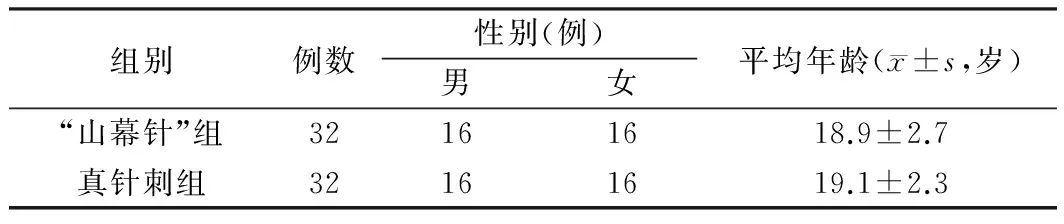

64例受试者为山东中医药大学及济南电子机械工程学校在校学生,有/无针刺史者数量各半,并随机分入真/假针刺组中,两组年龄经独立样本t检验,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组受试者一般资料比较

1.2 纳入标准

①年龄16~25岁在校学生;②无针刺过度敏感者;③试验前各受试者知晓此试验为“针感测试试验”,并均签署知情同意书。

1.3 排除标准

①受试穴位(合谷、天枢、三阴交)处有皮肤病及皮肤破损者;②患有严重传染性疾病及其他不适于接受针灸刺激的如血小板减少、血友病、凝血功能障碍等疾病者;③有晕针史者;④试验前知晓此试验为“真/假针刺针感随机对照试验”者。

2 试验方案

2.1 随机方法

第二作者使用计算机程序(Excel)产生随机数,并进行分层随机。其具体步骤:①先确定招募人数为64;②为避免一连串偶数(奇数)出现,本试验将64人分为4个亚组:无针刺史男性、无针刺史女性、有针刺史男性、有针刺史女性,每组各16人,在Excel中输入相关函数指令,产生随机数1~16,17~32,33~48,49~64;③按照Excel自身序列号与上一步骤得到的随机数对应排列,并以Excel自身序列号为招募顺序。

2.2 盲法设计

第一作者进行一级设盲,设定随机数偶数为真针刺组(A组),随机数奇数为安慰针组(B组)。第二作者进行二级设盲,将A/B组序列与招募序号进行匹配。

2.3 分配隐藏

第一作者将真针具和“山幕针”放入外形相同的64组无菌纱布中,按一级设盲规则在无菌纱布外粘贴A/B字母贴纸,将64组无菌纱布给予第二作者。第二作者将由Excel产生的1~64随机号翻译成一列只含A/B的序列,并将第一作者给予的A/B无菌纱布按Excel自身序列顺序(非随机号)放入封皮编号为1~64的信封中,撕除A/B贴纸,将信封交予第三作者,第三作者按信封序号进行受试者招募。

2.4 试验前准备

招募受试者时,以“无痛/微痛进针装置针感测试试验”作为招募语。

2.5 试验过程

取穴:合谷(右)、天枢(右)、三阴交(右)。穴位定位及操作均参照普通高等教育“十二五”国家级规划教材《经络腧穴学》。操作:患者仰卧位,暴露合谷(右)、天枢(右)、三阴交(右),3名山东中医药大学研究生(排除试验设计者)采用“山幕针”进行操作。针刺顺序为三阴交(右)→天枢(右)→合谷(右)。进针至无法继续下降后进行行针操作,以1次/s的速度捻转针柄180°,持续5s,留针5min,只进行1次操作。试验过程中施术者与受试者除询问针感外无其他语言交流。

3 结局观察

3.1 观察指标

参照美国麻省总院针刺试验针感记录表(MASS)[5],记录酸感、麻木、胀满、麻刺、热感和冷感,于留针过程中询问并记录。

3.2 统计学处理

采用SPSS 20软件进行资料统计分析。由于本试验资料均为计数资料,故采用频数(构成比)表示,计数资料组内、组间比较采用χ2检验。

3.3 试验结果

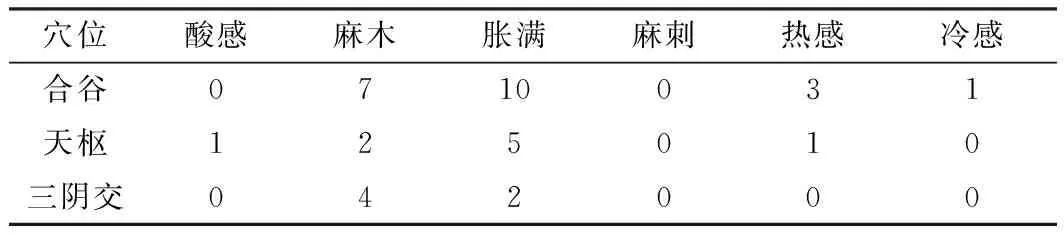

3.3.1 山幕针组受试者针感类型统计 见表2。

表2示,在“山幕针”组,受试者在合谷穴产生“安慰针感”次数最多,且多为胀满、麻木感。天枢、三阴交穴产生“安慰针感”次数较少,各组穴位中无出现“麻刺”感者。

表2 “山幕针”组受试者“安慰针感”类型统计 次

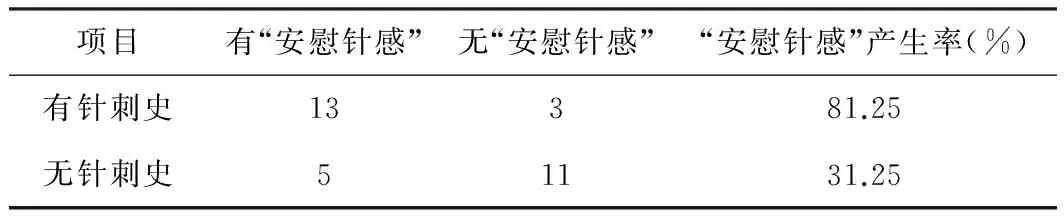

3.3.2 “山幕针”组有/无针刺史受试者“安慰针感”产生率比较 见表3。

表3示,与无针刺史受试者比较,有针刺史受试者更易产生“安慰针感”,其结果有显著差异(RR2.6095%CI[1.21,5.58],P=0.004)。

表3 “山幕针”组有/无针刺史受试者针感产生率比较 例

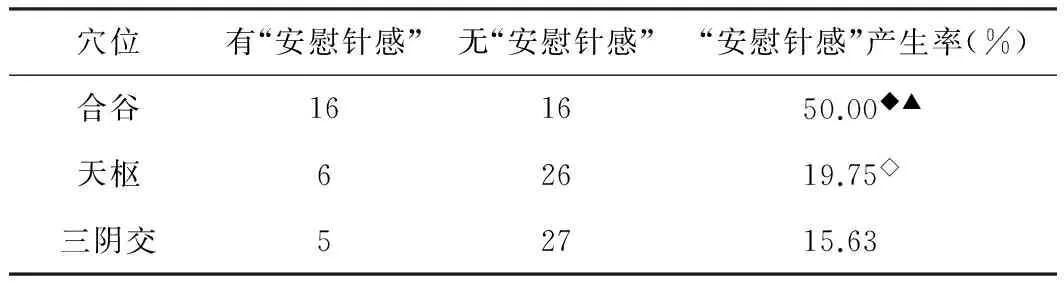

3.3.3 “山幕针”组不同穴位“安慰针感”产生率比较 见表4。

表4示, 在“山幕针”组,与天枢、三阴交穴相比,合谷穴的“安慰针感”产生率最高,差异显著(P<0.01);天枢穴与三阴交穴“安慰针感”产生率相似,且无显著差异(P>0.05)。

表4 安慰针组不同穴位“安慰针感”产生率比较 例

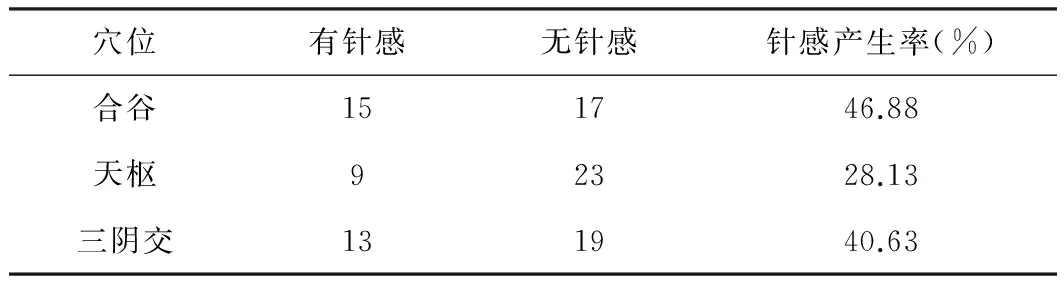

3.3.4 真针刺组不同穴位针感产生率比较 见表5。

表5示,真针刺组与“山幕针”组相应穴位合谷、天枢、三阴交穴针感比较,皆无显著差异(P>0.05)。

表5 真针刺组不同穴位针感产生率比较 例

4 讨论

“得气”与“气至”在《内经》中有部分相似的含义:“吸则转针,以得气为故,……,呼尽内针,静以久留,以气至为故”(《素问·离合真邪论》)。其具体含义为进针候气后,经气传至针下,是针刺补泻的前提[6]。但由于体质及针刺部位不同,病者未必会有主观反应,且仅停留此步的治疗效果在内经中也未提及。而“气至”却多了一些含义:“所谓气至而有效者,泻则益虚,……,病必衰去。”“凡刺之属,三刺至谷气……故曰:补则实,泻则虚,痛虽不随针,病必衰去矣”(《灵枢·终始》)。病者针后感觉为“刺虚则实之者, 针下热也,气实乃热也。”“满而泻之者,针下寒也,气虚乃寒也。”(《灵枢·针解》)。治疗效果有如下描述,“刺之气不至,无问其数,……,刺之而气至,乃去之勿复针,为刺之要,气至而有效,效之信,若风之吹云,明乎若见苍天”(《灵枢·九针十二原》)。此处“气至”,其客观指标为“人迎寸口脉调和(谷气至)”,病者主观感觉为“觉寒热”,且具有显著的治疗效果。因此,在内经时代“得气”是一种状态而“气至”是一种治疗过程及结局。元代《标幽赋》中所提,“气之至也,如鱼吞钩饵之浮沉;气未至也,如闲处幽堂之深邃”,其为“气至”理论增添了医者“鱼吞饵”的主观感觉。再至明代,《针灸大成》云:“有病道远者,必先使气直到病所”,提出了气至病所的理论雏形。而如今所推崇描述病者针后“酸、麻、胀”针感,在早期中医文献中并无相关记载,直到清末《针灸内篇》中才有针后酸、麻、痛的雏形,“针灸之道,治有三法,风病则痛,寒病则酸,湿病则肿,如酸麻相兼,风寒两有之疾。凡针入穴,宜渐次从容而进,攻病者,知酸知麻知痛,或似酸似麻似痛之不可忍者即止。[7]”

本研究结果显示:在未进行针刺的状态下,有针刺史受试者易产生“麻、胀针感”,无针刺史受试者几乎没有产生“安慰针感”,两组比较,有显著性差异(P=0.004)。本试验选取“合谷穴、天枢穴、三阴交穴”为试验用穴的原因是,此三穴分别位于颈、胸、腰脊神经节段性支配的不同感受区,且穴位解剖结构各不相同。结果显示,“合谷穴”针感产生率与“天枢穴”及“三阴交穴”相比有显著差异(P=0.003,P=0.001)。在试验过程中,部分真针刺组受试者感受到针刺破皮疼痛,“山幕针”组受试者由于在“无痛/微痛进针”的诱导下,虽然未出现针刺破皮疼痛,但无破盲现象。3位操作者只进行“进针”及进针后轻度捻转等简单操作,试验结束时未出现施术者破盲现象。故此装置可实现针刺对照试验中双盲设置。

笔者认为“安慰针感”现象的出现与患者以往建立起的经典条件反射及施术者心理暗示有关。在既往针刺过程中,患者会将针感(无条件反应)与针尖触及不同解剖组织(无条件刺激)以及针灸师进针操作及语言暗示等(条件刺激)进行关联,在重复共同刺激的过程中,被刺者形成条件反射。故在安慰针进针过程中,受试者在暗示及假针“刺激”时,便产生了“安慰针感”。国内志愿者招募大多在针灸科室,故受试者有针灸既往史的可能性会增大,故产生“安慰针感”的可能性也会相应提高。故对于有针刺史的患者,在研究针感与疗效的关系时,建议考虑以上问题。然而,“安慰针感”与“真实针感”在性质及治疗作用方面是否存在区别,有待进一步研究。

5 结语

本试验初步探索了针刺“酸、麻、胀”感不只由针刺产生,在“安慰针刺”状态下,有针刺史的被刺者也可产生“安慰针感”。

[1] 田道正.“隐性得气”还是“隐性针感”[J].中国针灸,1997(10):602-603

[2] Foroughipour M,Golchian AR, Kalhor M, et al. A sham-controlled trial of acupuncture as an adjunct in migraine prophylaxis[J].Acupunct Med,2014,32(1):12-6.doi:10.1136/acupmed-2013-010362.Epub 2013Nov 1

[3] Haake M,Müller HH,Schade-Brittinger C,et al.German Acupuncture Trials (GERAC) for chronic low back pain: randomized, multicenter,blinded,parallel-group trial with 3groups[J].Arch Intern Med,2007,167(17):1892-1898

[4] 闫鏐,马丽虹.“山幕针”:一种双盲安慰针装置的设计与实践[J].针刺研究,2016(1):85-86

[5] Kong J,Gollub R,Huang T,et al.Acupuncture de qi, from qualitative history to quantitative measurement[J].J Altern Complement Med,2007,13:1059-1070

[6] 戴汉源,陈孝银,鞠文平.得气、气至与针感说异[J].江苏中医药,2009(10):64-65

[7] 江上外史.针灸内篇[M].银川:宁夏人民出版社,1997:35

[8] Hui KK,Nixon EE,Vangel MG,et al.Characterization of the deqi response in acupuncture[J].BMC Complement Altern Med,2007,31(7):33

[9] 叶建红.肌梭在腧穴针感形成中的作用[J].新疆中医药,2002(1):30-31

[10] 王大江,金维哲,王泓博,等.以手法控制酸胀麻针感的模式识别分析[J].中国针灸,1997(6):342-345

Placebo Deqi Sensation Evoked by a New Sham Needle: A Randomized Controlled Trial

YAN Liu,SUN Jiao,XU Min,GUAN Su-mei,MA Li-hong△

(ShandongUniversityofTraditionalChineseMedicine,Jinan250355,China)

Objective:To explore the placebo Deqi sensation evoked by sham needle and to rethink the mechanism of needle sensation.Methods:In a randomized controlled trial, 64volunteers were randomized into two groups to receive either true or sham needle,using the assemble design by the author. Hegu(right),Tianshu(right) and Sanyinjiao were chosen as the acupoints. Volunteers were required to report whether the needle sensation was generated during the trial.Results:Participants in sham needle group could feel placebo Deqi sensation even though there was no real penetrating that was conducted. Compared with the volunteers who were acupuncture-naive, the participants who had experienced acupuncture had more placebo Deqi sensations(RR2.6095%CI [1.21,5.58],P=0.004). Conclusion:Sham needle can also make people to evoke needle sensation and people who have ever experienced acupuncture are prone to feel more placebo Deqi sensations.

Placebo needle;Needle sensation;Deqi;Randomized control

山东中医药大学大学生研究训练计划(SRT)项目,编号:2014425。

闫鏐(1991-),男,2010级中医学专业(针灸推拿方向)七年制硕士研究生。

△通讯作者:马丽虹(1975-),女,副教授,研究方向:神经系统疾患的康复诊疗。

R245-33

A

1005-0779(2016)10-0022-03

2016-05-01