遗忘的高等教育研究史:民国《高等教育季刊》述评

吕春辉

·专论·

遗忘的高等教育研究史:民国《高等教育季刊》述评

吕春辉1,2

(1.上海师范大学教育学院,上海200234;2.华东政法大学研究生教育院,上海200042)

民国《高等教育季刊》是我国第一本也是民国时期唯一的高等教育专门期刊,其围绕高等教育的理论和实践问题,刊载了高等教育理论、政策措施、课程教学、动态消息等文章,是了解当时高等教育发展的重要史料。新中国成立前的高等教育研究史一直处于被遗忘的状态。《高等教育季刊》及其刊载的文章表明,民国时期高等教育研究已形成特定研究领域,拥有相对稳定的研究队伍,达到了相当高的研究水平,积极服务于高等教育发展,这对重新认识高等教育研究史及高等教育学科具有重要意义。

高等教育研究;高等教育季刊;教育期刊;学科史

中国高等教育学学科初创于20世纪80年代。此后,构建和完善高等教育学基本理论体系成为学科发展的重要任务。遗憾的是,因为理论水平低、缺乏系统性等原因,高等教育学成为学科之前的高等教育研究发展历史始终未能得到充分的梳理和挖掘,处于被遗忘和低估的状态。其实,伴随着我国近代高等教育的产生、发展和繁荣,针对高等教育的介绍、总结、评论、分析、研究也不断发展,高等教育研究与高等教育实践两者相伴相生、相互影响。从清末《万国公报》、《教育世界》始,期刊上就时常登载高等教育文章,对高等教育问题进行关注和探讨。问世于抗日战争艰难时期的《高等教育季刊》,作为一本专门刊登高等教育领域文章的教育期刊,则集中反映了民国高等教育研究的水平、特点,对高等教育制度史、高等教育研究史的研究具有重要价值,对审视高等教育学学科的发展也具有积极意义。

一、第一本“高等教育研究”专门期刊

《高等教育季刊》由国民政府教育部主办,登记的发行人为教育部高等教育司司长吴俊升,编辑为陈东原、沈灌群、沈子善,均为教育部职员[1]。国民党元老吴稚晖题写刊名,1941年3月首次刊印。现今所见最后一期为1943年第4期,共发行12期,先后由中华书局、高等教育季刊社、独立出版社发行。根据《抗战时期期刊介绍》、《20世纪中国教育期刊史论》、“全国报刊索引数据库”、“国家数字图书馆”等资料和检索系统,该期刊很可能是我国第一本也是民国时期唯一的高等教育研究专门期刊。

(一)办刊的背景、缘由

五四新文化运动后,科学和民主思想的广泛传播以及学制改革的高潮推动了教育期刊的快速发展。1933-1934年教育期刊在刊量达到95份,达到顶峰[2]。当时专门的初等教育、中等教育或教育研究期刊不少,而高等教育期刊一直没有。抗战爆发后,文教事业受到严重破坏,教育期刊也进入衰退期,最知名的教育期刊《中华教育界》、《教育杂志》也先后休刊。高校则辗转办学、问题重重。在特殊的时代背景下,高等教育界对高等教育专门期刊的需求进一步凸显。

一方面是现实问题研讨的需要:“专科以上院校科系之设施,如何始能与建国需要相配合?所定课程,所采教材,如何始能达到各类型专科以上学校之特殊目标?教学训导诸事,如何始能获致最有效之成果?如何始能尽纳青年学子于轨物,蔚为国家民族迫切期待之长才?在在均有待于缜密商讨,尤贵乎有定期专刊之编辑,以为切磋琢磨之核心。”[3]另一方面是消息交流参考的需要:“对于国内学术研究消息,最须随时露布,以相砥砺。至如欧美各国之高等教育设施,其可供国人借鉴者,既有待于详为介绍,世界学者之伟大成就,尤应随时迻译,以为国人报告,用尽愤悱启发之功,是又皆非编印定期专刊,无以尽攻错他山之能事。”[3]由此,《高等教育季刊》应运而生。“针对时需,爰有高等教育季刊之编印,以商榷高等教育之原理与方法,增进高等教育之效率,发扬国家既定之学术文化方针,并提倡学术研究之风气”,其发展目标是“成为策进我国高等教育之权威刊物”[3]。

(二)期刊的宗旨、内容、栏目

《高等教育季刊》的征稿说明集中反映了其宗旨和内容,包括:高等教育理论之阐发;高等教育改革之探讨;各国高等教育状况之介绍;专科以上学校设施之研究;专科以上学校课程、教材、教法及训导问题之讨论;国内外高等教育动态、学术研究消息及国际文化消息之记叙;大学用书之批评与介绍;高等教育法令之辑要等。

教育期刊的长期发展和繁荣,为《高等教育季刊》办刊奠定了良好基础。《高等教育季刊》的栏目和结构主要包括论文、高等教育动态、学术研究消息、高等教育法令选辑、补白、附录、编后附记、启事说明、广告等。

不同的期次,或有计划地进行组稿,或根据内容设立专题,如课程与教学、高等教育论坛、中国之命运与教育、大学训导问题、高级师范教育研究、史地教育商榷、大一国文、工程教育、报告等,使得文章主题相对集中,便于阅读和交流。除去1943年第3期刊登的学术奖励获奖作品内容提要外,总收录的论文和报告达200余篇。

“高等教育动态”栏目共收录150多条高等教育消息,涉及机构、院校、教师、学生、活动等,如《奖励专科以上学校久任教员》、《我决选派赴英实习生》。“学术研究消息”栏目共收录90多条学术研究消息,涉及研究机构的设置、研究活动开展、学术团体消息等,如《国立中央大学等十校增设研究学部》、《中国教育学会设置中国教育调查所》。“高等教育法令选辑”栏目共收录40多条规章制度,涉及委员会章程、人事、学生管理、文化团体等,如《教育部学术审议委员会章程》、《大学及独立学院教员资格审查暂行规程》。“补白”主要为统计图表、教育名言、文摘等,其中特别重要的是20多篇全国高等教育方面的统计图表。“附录”主要为一些重要的文献材料,如10篇左右的教育部学术审议委员会会议记录、4期高等教育论文索引,以及其他报告、图表等。

二、刊载论文的主题及其价值

(一)主题分布与特点

除各期次的主题栏目对刊载论文进行分类外,年度总目录也对刊载论文进行了分类,使用的主题有通论、高等教育行政、统一招生与学业竞试、教学与训导、大学课程问题、科学教育、师范教育、学术研究、比较教育、报告和史料等。针对个别重要问题,季刊社还编辑了如下4期特辑:1941年第3期为大学课程问题特辑;1942年第3期为大学国文教学问题特辑;1943年第1期为法律教育特辑;1943年第3期为三十、三十一年度教育部举办学术奖励获奖作品内容提要专号。

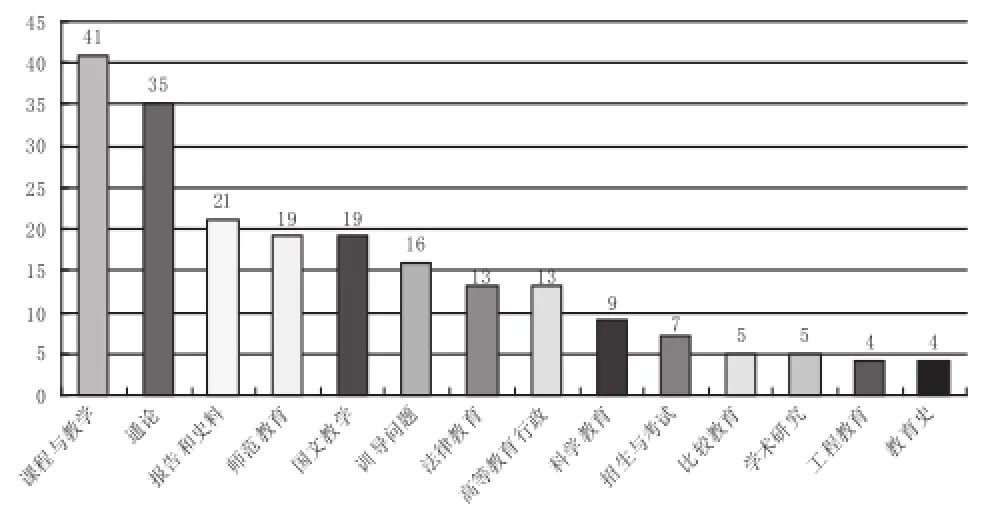

笔者在对《高等教育季刊》刊载的论文和报告进行整理的基础上,参考年度总目录和各期栏目的划分标准,对刊载文章的主题进行分类统计,如表1所示。

表1 刊载文章按主题分类统计

各期栏目的分类标准不尽统一。例如,“通论”涉及的对象较为宽泛,有相当一部分可纳入“高等教育行政”范围;“国文教学”相当一部分、“师范教育”个别论文也可纳入“课程与教学”范围;“工程教育”可纳入“科学教育”范围。尽管如此,主题分布情况仍在一定程度上反映了季刊社高等教育研究的兴趣偏好和问题认识,也反映了当时高等教育的发展情况。

(二)主题的价值与文化教育思想的折射

主题多是围绕当时高等教育的热点和重点问题。例如:在工程教育问题上,浙江大学工学院院长杨耀德提到“工业建设与工程教育为国家之基本政策”[4];在史地教育问题上,季刊社认为,“史地教育之重要性,已为学人所公认,其于民族意识的培养,国家观念的灌输,在各级学校科目中,最有重要贡献”[5];在法律教育问题上,季刊社认为,“在建国教育的宏图中,法律教育之质的改进与量的扩充,确为一件刻不容缓的工作……专刊之约请专家辑为法律教育专号,就是想博采时贤伟论以供当局采择”[6]。

需要注意的是,期刊自清末诞生以来,作为一种媒介工具,因其时效性和广泛性,在启蒙思想、传播知识、推进变革等方面发挥着重要作用。随着我国教育近代化的发展,思潮和政策都激烈变革,这些都在期刊上得以深刻反映。《高等教育季刊》刊载的文章也折射和继承了当时的教育思想。这里以刊载的有关大学国文教学的论文为例予以说明。现代国文教育在五四新文化运动时期产生了“文白之争”,在三十年代产生了“读经之争”两次风潮,《高等教育季刊》有关国文教学论文则直接参与和呈现了第三次风潮[7]。

民国以来,国文教育地位全面弱化,影响到了传统文化的传承。“现在的大学生,根本国文程度太低,几已成一般的现象。”[8]为宣扬固有文化和民族精神、解决教科书编制等问题,教育部大学用书编辑委员会推选魏建功等六位资深专家负责编选教材。《高等教育季刊》围绕该项工作编辑了大学国文教学问题特辑,刊载了魏建功、朱光潜、朱自清、阮真、陈东原、陈廷杰、王焕镳等人的10多篇文章进行探讨。大学国文是“语文训练”还是“文化训练”,多选近代文还是多读经,有关观点引起了激烈的争鸣。“战争毁灭旧文化,而亦创造新文化,去其糟粕,撮其精华,融汇古今,沟通中外,今日之大学国文教学,当具此种眼光。”[9]这些论文都在不同程度上谈到了国文教育和国文教师在唤起民族自觉、养成民族自信方面的责任和作用,反映了时代的脉动和学人的情怀。

三、刊载论文的研究方法和撰写风格

20世纪初,美国测验运动、学务调查运动和课程研究运动的开展推动了教育研究的发展。留美学生群体的回国以及杜威、孟禄、克伯屈、麦柯尔等西方教育家的访华,使我国形成了教育研究的热潮。民国教育学者罗廷光认为,“根据最可靠材料以解答教育上问题而出以批评的态度的,都不妨称他为教育研究……所谓教育科学研究,固不外运用科学方法阐发教育精义和解决教育问题而已。”[10]至20世纪30年代,教育研究的方法开始走向系统,并形成了一定的规范,但总体而言,“‘教育’学术的本身,因为还远幼稚,所以不但本身的技术,尚不能做到万分的精确,就是整个科学的体系,也还辗转于哲学的卵翼之下”[11]。

《高等教育季刊》所刊载文章的研究方法与当时教育学科的情况基本一致。在撰写风格上,也如今人所言,主要是针对实践问题,以思辨研究为主,理论性、系统性不足。然而,笼统的概括并不能代表全部,一些文章和特点值得我们深入关注。其一,注重统计数字和定量分析的运用。如张德琇的《语数位形测验之编造与试用——研究大学考试问题的一个尝试》,对实验过程、统计结果、信度与效度等进行了分析。其二,使用调查法、历史法、比较法等研究方法,充实了论证基础,提高了说服力。如陈东原的《论我国大学教员之资格标准与聘任制度》在古今中外的基础上归纳出结论。其三,关注西方高等教育,借鉴西方教育思想。如左敬如的《导师制在哈佛大学三百年间的演化》直接以西方高等教育为研究对象,姜琦的《大学教育之特质》引用了杜威等10多位国外哲学家、教育家的观点。其四,有20多篇文章在文末附上了注释或引文,不仅体现了撰写的规范性、严谨性,也反映了文章

的研究基础、学术互动情况。如孙晓楼的《改进我国法律教育之商榷》列出了23条注释或引文,其中多篇为外文文献。

四、作者群体及其特点

《高等教育季刊》的文章和报告,除单位完成外,由130多位作者完成。发表2篇文章的作者有19人,发表3篇以上的作者有13人,基本情况如表2所示。

表2 主要作者文章发表数量与任职情况

对作者群体进行分析,可得出如下判断:其一,作者来源广泛、层次较高,形成了具有一定稳定性的队伍。作者队伍中既有不同学科领域的学者,也有实践经验丰富的教育部官员、知名高校行政人员、行业部门专家。发表2篇及以上论文作者的发文量接近全部文章的一半。高等教育的早期研究者们借助《高等教育季刊》这个平台得以进一步交流和凝聚。其二,教育学者重视对高等教育的研究。高等教育作为教育的最高层次,是教育学者不能忽视的领域。教育学科部聘教授常导直、艾伟,知名教育学者陈东原、余家菊、姜琦等都关注到了高等教育问题。其中一些作者后来为新中国教育学科发展做出了重要贡献。其三,教育部倡导学术、关注高等教育研究。教育部有20多人发表了文章,包括部长和高等教育司以及其他多个委员会和机构的职员。这既与教育部积极倡导学术、重视研究的背景有关,也体现了《高等教育季刊》的官方色彩。作者群体的这些特征,说明《高等教育季刊》业已成为广为人知的交流平台,也反映了高等教育问题所得到的广泛关注以及高等教育研究领域所具有的开放性。

五、对民国高等教育实践与研究的推进

从零散见诸杂志的高等教育文章,到1934年《教育研究》发表“各国大学教育专号”、1941年《教育杂志》发表“抗战以来高等教育专号”,再到专门期刊《高等教育季刊》的问世,民国高等教育研究活动逐渐组织化、制度化。考虑到当时的时代背景,近现代意义的研究机构、专门研究队伍、学术评价机制刚刚起步,而专业期刊则客观上部分承担了这些职能,率先发挥了类似作用。可以说《高等教育季刊》相当于早期的高等教育研究机构,其编辑和作者形成了高等教育研究的队伍,共同推进了高等教育研究的开展,总体上促进了高等教育研究领域的深化。

《高等教育季刊》对民国高等教育实践与研究的推进作用,除上文所述之外,这里选择三点予以补充说明。

(一)对高等教育政策的推动

教育部部长陈立夫在《高等教育季刊》上发表了四篇文章,分别论述文化建设、教育宗旨、法律教育和工程教育,目的就在于对有关文教政策“一一加以解释,希望学术界人士之注意”[12]。政策推动不是一蹴而就的。吴俊升晚年谈道:“新创的高等教育政策措施,在物质方面的阻力较易克服,惟有心理方面的阻力克服不宜。一是过去高教一向是自由散漫,校自为政,人自为政,稍加一致的规定,有些人未免认为干涉学术自由和不尊重教员清高地位;二是新文化运动遗留的崇西轻中的心态,大学成为文化租界。”[13]为推进政策的完善和实施,《高等教育季刊》向各院系知名教授“来函索稿”。朱自清在日记里也提到“接俊升来信,催促向《高等教育季刊》投稿”[14],经过数日,完成了教育部批准之大学一般必修课的文章。正是通过《高等教育季刊》这一平台,高等教育政策找到了新的平衡点并得到了贯彻实施。

教育部职员边理庭在《高等教育季刊》上发表了《抗战以来高等教育行政的新设施》一文,对抗战以来教育部最重要的十项高等教育工作进行了总结,这些工作绝大部分都在《高等教育季刊》刊载的论文中有所体现。现以大学课程整理政策为例具体说明。季刊社指出,“大学课程问题的研讨,实为改进高等教育素质的一种基本工作……就是想集中各方的名言伟论,以为研讨批判之计,并供行政当局,今后修改大学科目时参考。”[15]所刊载的文章包含了课程整理的原则、形式、内容等宏观问题,也包含了各院系课程的具体问题。“各学院课程检讨”栏目的不同文章分别论述了文、法、商、理、工、农、医、师范等学院的课程;“各系科课程检讨”栏目的不同文章分别论述了历史系、数学

系、外语系、国文系、化学系等系科的课程。

这些文章集中展示了教育部、各院系教师等不同角色的思想意见和研究成果,从多角度对课程整理政策进行了说明和总结。在百家争鸣、各抒己见的过程中,课程整理政策得到了进一步认同和完善。例如,教育部职员黄龙先的《我国大学课程之演进》全面梳理了清末以来大学课程情况,以期明了各时期之学术进步状况和时代环境之需要,增进对课程整理政策的理解。又如,教育部职员左敬如的《英美大学文理二科课程述略》介绍了国外课程情况,为课程整理政策提供借鉴和支持。再如,教育部职员边理庭的《各机关学校对於部颁科目表意见的选辑》包含了教育部对各方的答复,是一种公开、集中、高效的交流方式。如针对交通大学、西南联合大学关于课程原则的疑问,教育部答复如下:“以最基本的科目列为必修,目的在提示各大学以最低限度之标准,以提高大学教育的程度。如各大学已超越此标准者,教育部且辅助其继续发展。各大学教授如有改进课程更好的意见,教育部可随时斟酌采纳。”[16]

各院系教授结合实践,现身说法,或批评肯定,或提出改进,营造了氛围,形成了声势,推进了课程政策的实施和完善。有些作者谈到了课程整理的必要性。例如,朱自清分析了清华大学之前共同必修课的探索和阻力,指出大学教育应该注重通才,不应该一味注重专业。马洗繁指出,“近年各大学所开的课程,实在太专门化了,因而使大学生犯了对一般文化修养太浅,学术基础过于狭隘的毛病。”[17]有些作者高度肯定了课程整理的价值和成就。例如,李炳焕谈道,“部订大学科目表颁布以后,各学院繁复凌乱的课程,有了统一标准,确是中国教育史上划时代的创举。”[18]卢于道谈道,“经过二年之努力,已粗具大学课程标准的规模,这是我国高等教育进入标准化之一个重要阶段。”[19]

(二)对高等教育基本概念、原理和原则的探讨

学术研究的概念、原理和原则是学科理论体系的基础,实践经验转化为思想或理论才便于延续和推广。《高等教育季刊》刊载的论文对大学的理想、大学的功能、大学的任务、大学的组织、教授和学生等都有较多论述,其发刊词、征稿简中都出现了“高等教育原理”、“高等教育理论”的提法。这既反映了当时的理论认识和研究水平,也体现了对高等教育作为一个领域的独特思考,构成了高等教育研究的概念体系。

以大学的性质和任务为例,刊载的代表性观点如:季刊社认为“高等教育之职能,在于研讨专门学术,发扬民族文化”[3];姜琦认为“大学以研究高深学术,养成专门人才为目的”[20];朱锦江认为“大学教育的目标,一面在养成专才,一面在训练通才”[21];程逎颐认为“大学教育应当是一种自由教育”[22];孟莹认为“大学之生命实基于学术之创造”[23];邵鹤亭认为“大学为民族的灵魂,反映着一个民族的学术水准与精神生活,支配着一个民族未来的命运”[24];等等。

刊载的其他各类代表性文章也探讨了不少关于高等教育的理论性问题。例如,赵凤喈的《大学教育的根本问题》涉及了智育与德育等问题,认为我国的大学教育太偏重知识的传授,而忽视人格的感化。邱椿的《大学教育的一个新动向》阐述了大学教育学术独立的传统,分析了政教合流、政教分离的利弊。余家菊的《大学制度商酌》阐释了大学教育中学与用、专与通、教与育、精与多、久与暂、大与小、国与省等基本关系。李建勋的《专科以上学校训导方法》提出了注重以身作则、自动精神、由作而学、训教合一、积极指导、集体训练等原则。沈灌群的《论战后全国师范学院之分区设置》涉及高校设置与区域的关系,认为师范学院的设置除应参酌现行行政单位制度外,还应考虑土地面积、人口数量、教育文化、经济、交通以及国防情况。钟灵秀的《专科以上学校兼办社会教育的理论和设施》论述了大学的社会教育服务功能和原则等。

(三)编制高等教育论文索引,深化“高等教育研究”意识

民国时期较著名的教育论文索引有邰爽秋主编的“教育论文索引”以及《中华教育界》1930-1937年刊出的“教育论文索引”栏目,其中也包含了一些高等教育方面的内容。邰爽秋对编制教育资料索引的方法步骤进行了探讨,其主持的“教育参考资料索引”研究专题也被教育部收录登记。他谈道,“欲作教育专题研究者,一方可由本索引获得丰富之资料,一方可免除与前人所作研究发生冲突。”[25]编撰论文索引是查找、收集、整理、研究的过程,为后续研究提供了基础,对学术史、研究史具有特别的价值。

《高等教育季刊》专门针对高等教育论文进行了整理,分类更为细致,进一步巩固和发展了高等教育作为特定研究领域和研究对象的认识,也在一定程度上反映了当时高等教育研究的成果数量和活跃程度。《高等教育季刊》有4期设有“高等教育论文(文字)索引”。索引开始时未做分类,后根据内容进行了分类,使用的类别名称包括通论、学年及假期、课程、训导、

招生、高等师范教育、比较高等教育、学校报到、学生生活、纪念文字及其他、教学、教授、学生、推广教育等。索引收录了1941年4月至8月以及1942年全年来自70多份报刊的370多篇文章的题目、作者和来源刊物。

六、余论

长期以来,教育期刊史的研究并未引起学界的足够重视。教育期刊更多地被当作研究教育发展史的文献资源,它在中国教育发展过程中所扮演的重要角色和发挥的重要影响往往被忽略。近年来一些学者对个别教育期刊进行了深入挖掘,如喻永庆通过对《中华教育界》的研究,探讨了近代教育期刊在教育思想、教育内容、教育方法与教育技术方面的历史功绩[26]。在众多教育期刊中,《高等教育季刊》持续时间较短,宛如流星。但从高等教育研究史、高等教育学科史的角度来看,《高等教育季刊》则仿如“横空出世”,是唯一的高等教育专门期刊,具有特殊的意义。可惜作为曾经的“权威高等教育期刊”,如今这本刊物却少有人知。

研读《高等教育季刊》及其刊载的文章,可以体会到高等教育研究的前辈们如何心系高等教育、为高等教育谋发展苦苦思索,也有必要重新审视民国时期高等教育研究史,改变以往模糊笼统的认识。自清末民初学术分科开始,我国近现代学科迅速发展。以中国教育学者编写的第一本著作或教材、讲义为学科形成的标志,到了30年代,“教育学的主要学科都已在中国形成,并初步建立了学科体系”[27],这其中包括了高等(大学)教育学科。1933年,孟宪承撰写了专著《大学教育》;而“高等(大学)教育”作为一门课程,也进入了河南大学、辅仁大学课堂。[28]

《高等教育季刊》作为一份专门以高等教育为内容的期刊,进一步推动了高等教育研究的制度化。它明确地将高等教育与中等教育、初等教育进行了区分,意识到了高等教育的特殊性,探讨了“高等教育之原理与方法”,推动了高等教育理论的发展,体现了高等教育研究作为特定的研究领域不断独立化、专门化、学术化的特点。《高等教育季刊》作为国民政府抗战时期举办的几份全国性教育期刊之一,紧紧围绕高等教育发展的重点、难点、热点问题,为政策的酝酿、优化、宣传、推行铺垫了研究和思想基础,体现了高等教育研究的实践和应用价值。民国时期的高等教育研究以实践问题为中心,客观上推动了高等教育的发展,对丰富和扩展现代高等教育学也具有重要参考意义。

[1]国民党重庆市党部扫荡报、高等教育季刊、南华月刊的新闻报纸杂志登记表[Z].重庆:重庆市档案馆,全宗号0051,卷宗号00636.

[2]商丽浩.中国近代教育期刊五十年[J].教育史研究,1998(1):178-182.

[3]季刊社.发刊缘起[J].高等教育季刊,1941(1):1-2.

[4]杨耀德.工程学与工程教育[J].高等教育季刊,1942(1):23-28.

[5]季刊社.编后附记[J].高等教育季刊,1943(2):140.

[6]季刊社.编后附记[J].高等教育季刊,1943(1):95.

[7]陈振,邹铁夫.“时”“复”之间——民国语文教材选篇问题的论争及启示[J].语文学刊,2015(3):99-100,103.

[8]陶秋英.大学国文教读的杂感[J].高等教育季刊,1942(3):91-94.

[9]钱用和.大学国文教学刍议[J].高等教育季刊,1942(3):81-83.

[10]罗廷光.教育科学研究大纲[M].上海:中华书局,1932:12.

[11]朱智贤.教育研究法[M].南京:正中书局,1934:30.

[12]陈立夫.大建设时期中之文化建设[J].高等教育季刊,1941(1):3-12.

[13]吴俊升.教育生涯一周甲[M].台北:传记文学出版社,1976:80-82.

[14]朱乔森,编.朱自清全集(第十卷·日记编)[M].南京:江苏教育出版社,1998:101.

[15]季刊社.编后附记[J].高等教育季刊,1941(3):178-179.

[16]边理庭.各机关学校对於部颁科目表意见的选辑[J].高等教育季刊,1941(3):135-141.

[17]马洗繁.论改进部颁大学学科目表之原则并试拟中大法学院各系科目表[J].高等教育季刊,1941(3):13-20.

[18]李炳焕.商学院课程之检讨[J].高等教育季刊,1941(3):36-38.

[19]卢于道.理学院课程之检讨[J].高等教育季刊,1941(3):38-44.

[20]姜琦.我国大学课程之基本原则[J].高等教育季刊,1941(3):29-48.

[21]朱锦江.大学各学院通修国文教学之商榷[J].高等教育季刊,1941(1):137-140.

[22]程逎颐.师范学院教育学系课程之商榷[J].高等教育季刊,1942(1):105-110.

[23]孟莹.大学导师制之根本问题[J].高等教育季刊,1942(2):25-29.

[24]邵鹤亭.对於大学文法学院课程组织进一步调整之商榷[J].高等教育季刊,1942(2):1-6.

[25]教育部.全国专科以上学校教员研究专题概览[M].上海:商务印书馆,1937:426.

[26]喻永庆.《中华教育界》与民国时期教育改革[D].武汉:华中师范大学,2011.

[27]侯怀银.20世纪上半叶中国教育学发展问题思考[D].上海:华东师范大学,2011:133.

[28]许椿生.大学教育系之课程[J].师大月刊,1935(2):46-71.

An Analysis of Higher Education Quarterly from the Perspective of Higher Education Research History

LV Chun-hui1,2

(1.Schoolof Education,Shanghai Normal University,Shanghai200234,China;2.Graduate School,East China University of Political Science and Law,Shanghai200042,China)

Higher Education Quarterly was the first and the only specialized journal of higher education in the period ofthe Republic of China.Itrecorded the developmentofhigher education,and presented the research and thoughts by Chinese people on higher education,providing rich first-hand resources for academic research.A Review of Higher Education Quarterly may provide many new clues on the history of Chinese higher education research.

Higher Education Research;Higher Education Quarterly;Educational Journal;Disciplinary History

2016-03-28

吕春辉,1982年生,男,广西柳州人,上海师范大学教育学院博士研究生,华东政法大学学位办主任,主要研究领域为高等教育管理、高等教育史。