高校创新生态系统构建及运行机制

赵广凤,马志强,朱永跃

(江苏大学管理学院,江苏 镇江 212013)

高校创新生态系统构建及运行机制

赵广凤,马志强,朱永跃

(江苏大学管理学院,江苏 镇江 212013)

基于高校科技创新系统困境,分析其创新系统生态化的必要性。在深刻理解高校创新生态系统内涵的基础上,明确系统核心层与影响力层的具体构成,详细分析系统基于开放式平台的知识创新、基于生态位决策和利益“共赢”协调的运行机制。结合高校科技创新实际情况,从生态视角得出高校创新生态系统管理启示。

高校;创新生态系统;运行机制

从21世纪初开始,“创新生态”(Innovation Ecosystem)的概念就开始频繁出现在跨国公司的管理报告、政府促进经济增长的白皮书以及各种有关全球创新和竞争力的学术研究中。2003 年美国总统科技顾问委员会(PCAST)开展的一项以探索美国的创新领导力以及国家创新生态面临挑战的研究指出,国家的技术和创新领导地位取决于有活力的、动态的“创新生态系统”。2011年,中国科技部以“创新生态系统”为主题举办“创新圆桌会议”;2012年“浦江创新论坛”以“产业变革与创新生态”为主题展开讨论。创新生态系统的新时代已然到来,组织之间的竞争已经演变为其赖以生存的创新生态系统之争。在新的创新生态环境下,高校的创新行为和科技创新服务不再仅取决于自身,还取决于对其所在创新生态环境的认识和把握。因此,高校作为创新生态环境中创新“种群”的聚集地,仅仅管理自己的创新是不够的,还必须要构建和管理好其所在的创新生态系统,才能更好提升自身的创新能力,为企业、社会提供更好的服务。

1 高校科技创新系统困境及生态化必要性

1.1 高校科技创新系统困境

科学创新是高校的使命与优势,纵观科学发展史,许多重大科学理论的提出,科学技术的重大突破,都源于高校。迄今为止,对人类生活方式造成巨大影响的重大科技成果中有70%诞生于研究型大学。中国高校经过多年发展,科技创新成果呈现“稳中有进,量增质升”态势,大批科技成果以不同的形式走入市场,强有力地推动了国民经济的发展,在创新型国家建设中的主体分工趋向也愈加合理。但是中国高校科研水平和成果转化率不高,“短板”问题依然严重。科研成果转化率不高和中国高校科技创新系统供给与需求脱节、“创新生态”评价机制缺乏、创新立项过于强调政府的主导作用等问题存在密切关联。

高校在“创新链”上存在创新供给与需求脱节现象。据清华、复旦等高校联合完成的课题研究报告显示,每年中国高校取得的科技成果数量众多,但真正实现成果转化与产业化的却不到十分之一。这与日本、美国等发达国家70%的科技成果转化率相距甚远。科研成果数量众多,转化率低下的事实充分说明了,中国高校在“创新链”上创新供给与需求之间存在脱节现象[1]。在创新生态环境下,高校的科技创新不再是传统意义上的线性过程[2]。生态环境(市场)对创新系统的自然选择和创新系统对生态环境(市场)的能动适应过程决定着系统演化的方向。在“创新生态链”上供给与需求的脱节,必将严重影响到高校科技创新的可持续发展演化。

高校的创新研发重技术优势,缺乏“创新生态”评价机制。中国高校的科技成果数目虽然众多,但大部分不具备跟踪产业技术和市场前沿的能力,无法在市场上成功商业化。这与中国高校科技成果重研发,不重创新生态的科技创新评价机制密切关系。如,以基础研究和高技术研究项目为主的纵向课题,注重的是方案的理论分析与评价,只求出成果和论文、并不求出技术产品。至于成果是否与市场衔接,能否为企业所开发应用,并不重要。而最具市场应用前景的横向课题虽与生产结合紧密,但只在单个技术上寻求突破,应用面过窄,针对性太强,也很难加以推广和再次转化。因此,长期以来,高校的研究开发项目违背“创新生态”导向原则,过于渲染技术优势,致使大量科技成果在研究、开发、产生之前就没有形成技术、产品、产业生态化的条件[3]。

高校科技创新立项过于强调政府的主导作用。政府在高校创新体系中具有重要的地位,是主导高校科技创新方向的重要力量。高校多数重大科技项目都是基于国家安全和提升国家战略地位的考虑,是在政府的主导下完成的。但在创新生态环境下,过于强调政府对高校的科技创新项目的主导作用,忽视了创新生态以及市场的导向作用,往往造成技术的发展不符合企业、市场和创新生态环境的实际需求。

1.2 高校创新系统生态化的必要性

美国科学院2012年发布的《崛起的挑战:美国应对全球经济的创新政策》报告中指出,企业与大学之间密切的合作,是美国创新生态体系的主要特征之一[4]。合作研发、高校——企业研究中心、合同研究和学术咨询等校企关系早已被广泛实践[5]。高校处于创新生态环境中,为实现自身可持续发展,以更好的创新资源服务国家、社会的需要,应构建自身的创新生态系统。

首先,科研成果转化率低下促使高校重视自身创新生态的发展。突破性创新中因为包含了新技术和满足了客户的新需求,需要新的知识[6],而这些新的知识通常来源于高校承担的基础研究[7]。高校在尖端科学研究领域,尤其是基础科学的研究能力被赋予盛名。事实证明,大学是知识创新体系的核心组成部分,全世界三分之二的《Nature》和《Science》论文,四分之三的诺贝尔科学奖是大学发表和获得的[1]。此外,高校是各学科知识簇群领域的关键所在,在科技创新、成果转化和产业化方面承担了国家、地方和企业大量的研究和开发任务。自“十一五”以来,中国高校承担了三分之一以上的国家科技攻关项目、 “863”项目、国际合作项目和各类国防科研项目,以及三分之二以上的“973”项目。高等学校俨然成为中国组织实施各类科研任务的主阵地之一。而高校作为创新生态环境中的一个物种,其科学研究只有深刻认识所处的创新生态环境,才能更好地适应“适者生存”的自然规律。

其次,高校创新“种群”和“物种”融入创新生态环境才能实现创新价值。诞生于硅谷的《斯坦福社会创新评论》2013年发表了“下一代经济与创新生态系统”的文章,认为社会网络、团队、信任等六大要素是营造良好创新生态系统和创新型经济发展的关键要素[3],其中人力资本是创新生态系统顺利运转的关键物质流。高校以其研究潜力和研究团队的多样性成为了创新源的典范[8]。据统计,2012年高校教学与科研人员为86.11万人,比2003年增长了33%,折合R&D全时为31.4万人年,占全国的9%。高校创新团队的活跃思想、创新精神和创造能力,有利于形成和谐的创新精神环境。在创新生态环境下,高校是创新人才资源的“供给方”,而企业作为创新人才的“需求方”,其最想得到立即为企业创造价值的优质人才。因而,高校的创新“物种”和“种群”要想实现其创新价值,就应据“生态环境”中不同的行业(种群)、不同的企业(物种)对创新人才需求的差异性提供相应的创新生态服务。

由此,可以看出,高校是创新生态环境中的一个重要物种,不断往创新生态环境中输入创新资源与能量。新创新时代的来临,创新成果的形成将日益依赖科学研究和知识。高校是创新技术的开拓者、创新服务的提供者,具有创新创业精神,在技术和市场环境迅速变化的背景下,构建高校创新生态系统,能够培养更深层的创新能力,实现低价高效的经济增长模式的变迁。

2 高校创新生态系统的内涵及构建

2.1 高校创新生态系统的内涵

James Moore是第一个系统、科学地论述企业生态系统的学者,他将企业生态系统定义为一种“基于组织互动的经济联合体”[9]。而Adner更关注于创新生态系统本身,认为创新需要生态系统的成员参与,并依赖外部环境的变化。创新生态系统是一种协同整合机制,能将系统中各个企业的创新成果整合成一套协调一致、面向客户的解决方案,输出价值[10]。Russel等人则认为,创新生态系统是指由跨组织、政治、经济、环境和技术等各子系统组成的系统,通过各子系统的互动,形成一个有利的创新氛围,以催化和促进业务持续增长[11]。由此可以看出,创新生态系统是一种试图从生物学视角来揭示创新的系统范式,把企业、大学、科研院所、政府等创新主体比作物种、种群乃至群落,把各种创新活动看作是创新主体对环境变迁、扰动形成的应答过程[12]。企业、高校、科研院所、政府、金融机构等是组成创新生态系统的基本物种。物种与物种又联结形成各种群落,物种和群落在共生竞合的相互作用中动态演化,并形成系统整体演化[13]。

在对现有研究进行归纳整理的基础上,本文认为,高校创新生态系统是高校的科技创新单元与其他创新物种、群落及创新环境之间,在一定时间和空间内以协同创新为目的,以共生竞合为基础,实现优势互补、风险共担的相互依赖、相互作用的共存共生、共同进化系统,具有类似于自然系统一般的生态关系特征。它涵盖高校、科研机构、科技中介机构、政府、金融机构以及高校进行科技创新活动所需的各种资源、维持系统运转的规则等。高校创新生态系统以可持续发展为理念,在创新过程中通过将创新投入、创新需求、创新基础设施与创新管理的有机结合,促进创新持续涌现,实现高质量的可持续创新发展。

2.2 高校创新生态系统的构建

如同自然生态系统中,存在生产者、消费者、分解者等不同组成元素一样,对于创新生态系统的组成要素,国内外一些学者作了开创性的探索,大体有以下几种不同的观点:一是“两部分”论。如Bloom和Dees就认为,创新生态系统主要包含由个体和组织等构成的参与者要素和由规范、法规和市场等形成的环境条件要素两个部分。无独有偶,Judy Estrin也认为,一个可持续发展的创新生态系统主要包括核心层和影响力层两个层面。其中,核心层面包括创新的研究、开发和应用等内容,影响力层面则包括文化、教育、政策、融资和领导等要素。中国学者吴金希则认为,创新生态体系的结构往往由创新平台和互补性模块组成[14]。二是“三部分”论。不少学者认为创新生态系统主要包括三个组成部分。如Smith认为,创新生态系统包括流程、文化和能力。Ghemawat认为,资源、能力和连通性是创新生态系统的三个关键部分。而Birol Mercan等人则认为创新生态系统的三个组成部分是集群、大学与产业的合作和创新文化。中国学者杨荣将创新生态系统的总体结构划分为创新主体组成的核心层、支持机构形成的中间层和创新基础设施、创新文化和创新激励机制等要素构成的外围层三个层次[15]。与此同时,很多社会学家也从多种视角解读创新生态系统。美国总统科技顾问委员会(PCAST)认为创新生态系统主要由科技人才、富有成效的研发中心、风险资本产业、政治经济社会环境、基础研究项目等构成。柳卸林等认为,完整的创新生态系统包括:上下游的合作伙伴和竞争对手、政府、高校和科研机构、中介、风投等创新主体及其之间的紧密联系和有效互动;包括参与创新的自然资源、劳动、知识、资本、技术等各种创新要素在各主体之间的流动和溢出[16]。由此可以看出,创新生态系统的内涵和外延并没有统一的界定,研究的层次也涉及宏观、中观和微观等多个方面,构建的模型也是多种多样。

在上述创新生态系统的内涵与构成理论的基础上,本文借鉴JudyEstrin等人的观点,以高校“物种”为核心,构建高校创新生态系统模型。依据Judy Estrin,一个可持续发展的创新生态系统主要包括核心层和影响力层。相应地,高校创新生态系统的可持续发展也应当包含这两个层面。高校创新生态系统中的创新研究与开发的主体自然是高校本身,而其他研发机构、合作企业以及合作企业的供应商、客户、竞争对手等是组成高校创新生态系统中知识的开发与应用的其他核心要素。高校创新生态系统的影响力层由创新支持机构和创新支持环境两部分构成。其中,创新支持机构包括政府、金融机构、创业投资机构、科技中介等创新支持“物种”。他们在整个创新生态系统中担任着组织、监督或协调的角色。而创新支持环境则涉及创新基础设施、创新文化、创新激励机制等因素。上述创新主体或机构类似于自然生态系统中的物种,物种与物种之间又联结成创新群落、创新网和创新链。高校创新生态系统构成的基本框架如图1所示。

图1 高校创新生态系统基本框架

高校创新生态系统所形成的创新群落、创新网、创新链与自然生态系统中的生物群落、食物网、食物链具有相似性,存在共存共生、共同进化的生态特性。就如同自然生态系统中任何一种生物如果遭到过度捕杀,则其他生物将无法生存一样,在高校创新生态系统的创新链、创新网、创新群落中,任何一个创新环节若无法实现同步或升级,则整个创新链上的其他技术创新也无法得到同步应用或升级。因而,高校创新生态系统对于高校自身可持续发展,以及维系整个国家创新生态环境的稳定,促使物种竞争、群落演替,甚至环境系统的整体涨落起到重要作用。

3 高校创新生态系统的运行机制

3.1 基于开放式平台的知识创新机制

高校创新生态系统是由创新主体及其创新环境相互作用形成的开放有机统一整体。系统中的创新主体基于共同的意愿与目标,通过开放、协同和整合生态中的创新资源,搭建促进创新成果与社会经济有效结合的通道和平台。对于高校来说,无论研发的技术是核心性的还是兼容性的,都只是产业链布局的开端。技术的产业化需要深处产业第一线并对产业有深刻了解的企业深度参与,才能够顺利地进入产业化阶段。高校不仅是人才的宝库,知识、技术创新的重要基地,更是企业获取“动态创新能力”的一种有效途径。实践显示,与大学等科研机构的合作对企业创新程度具有显著的积极影响(Su,2009)。因此,在促进创新实现的愿景下,高校将自己的创新研发、服务平台与合作企业的服务、技术、价值网络平台对接形成核心创新平台,而其他创新主体(其他科研机构、合作企业的供应商、客户等)则围绕这个核心平台或开发或利用其核心和兼容配套技术,致力于向客户提供一整套技术解决方案[17]。通过核心平台搭建,并在创新支持机构的政策、资金、信息服务和创新支持环境提供的共生基础环境的相互作用、共生演化下,形成一流资源的开放式创新知识生态圈。该生态圈使得高校的知识创新体系与企业的技术创新体系之间构建科技成果商用和产业化的通道和体制机制,实现创新技术、产品及其产业化以及服务在系统、功能和时间层面上的全方位融合,实现技术创新、产品创新及产业创新的生态化。

3.2 基于生态位的决策机制

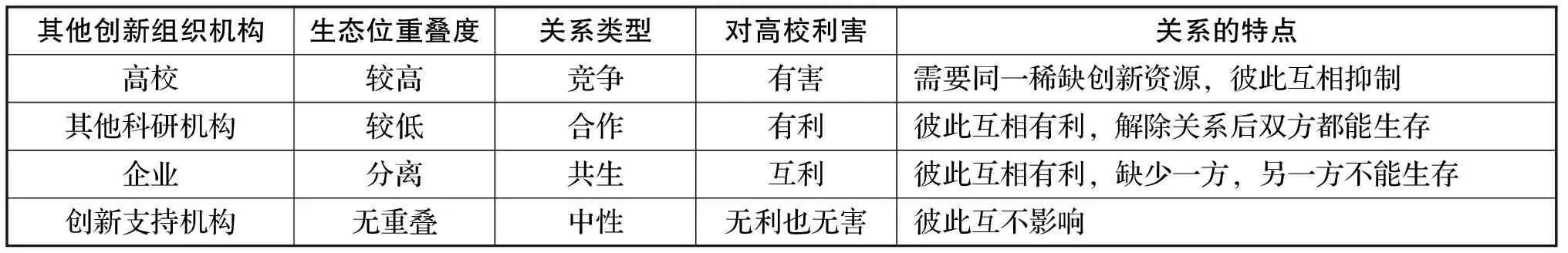

在生态学中,“生态位”是指物种在生物群落中的地位和角色,以及生物种群在生态系统中的空间位置、功能和作用。各种物种组成生态系统中的不同角色,其定位是有所不同的。根据Gause原理,两个物种越相似,共同的生态要求越多,生态位重叠程度越大,物种间竞争强度越高。反之,生态位重叠度小,甚至分离。在高校创新生态系统中,根据生态位的重叠程度,可以把高校与其他创新组织机构之间的生态关系划分为以下几种类型,如表1所示。

表1 高校与其他创新组织机构之间的主要生态关系

当两个生活于同一空间的物种分享或竞争共同资源时就会发生生态位重叠。在高校创新生态系统中,生态位的重叠主要发生在高校之间。当不同高校需要同一资源或共同占有其他环境变量时,从生态学角度来看,就是生态位的重叠。高校创新生态系统的合作关系发生在生态位重叠度较低的高校和其他科研机构之间。其他创新科研机构多以提供创新技术及成果等方式服务于创新生态系统,而与之不同的是,高校不但提供丰富的科研成果,还产生大量的具有丰富创新知识的科技人才,而且这些人才可以与其他科研机构灵活流转,资源共享。高校与企业的生态位是分离的,即两者需要的资源或共同占有其他环境变量的不同,容易产生共生关系。企业创新离不开高校创新知识、创新技术和创新人才的支持,而高校研发的新技术还需要深处产业第一线的企业参与,才能顺利实现商业化,进入产业化阶段。在创新生态系统中,高校和企业彼此之间的命运息息相关,相互依赖,共生共赢。中性关系是指高校与创新支持机构之间的生态位无重叠部分,彼此互不影响、毫不相干。这种关系在现实中不可能存在,从表面上看,政府、科技中介、金融机构等机构与高校是彼此相互独立的物种,但实际上所有的高校与这些创新支持机构之间都存在着直接或间接的相互关系。当然,在高校创新生态系统内的物种角色并非一成不变,那些因需求共同创新资源导致生态位重叠的物种,通过创新生态位分化来规避恶性竞争带来的风险。总之,每一个物种根据自身核心优势及环境状态选择与创新生态系统相匹配的角色。

3.3 基于利益“共赢”的协调机制

高校创新生态系统是以构建“共赢”为目的的创新网络,利用创新主体的各自所长互惠互利、共同成长,最终实现共创、共赢与共享。高校靠自己是无法获得科技创新的最终成功,必须善于均衡利用创新生态系统中关联主体的能量和价值。通过创新获得价值增值是整个高校创新生态系统的共同诉求和赖以生存的前提。而生态位上的重叠会导致高校培养出的人才具有的知识背景、能力倾向、思维模式,甚至连知识与能力的缺陷都存在相似性,其创新服务的内容及服务机制也都会大同小异。在创新资源有限的情况下,这种大同小异会导致在创新服务领域激烈的竞争甚至恶性竞争,其结果可能是强者打败弱者,也可能是两败俱伤。而价值增值的需求会促使高校、企业等其他创新组织生态位的分化,在需求的作用下,按照共同受益原则,让有限的资源得到有效合理的利用,均衡享有创新生态系统带来的增值效益,使创新组织机构和谐共存。

4 管理启示

4.1 高校创新生态位的分离与优化

各种生态主体组成生态系统中的不同角色,其定位是有所不同的。中国高校内部管理和创新战略无可厚非,其科技成果的数量和创新知识的质量也一直非常强大。但是,面对创新生态系统这种颠覆性的创新范式,高校的科技成果转化率低就不难理解了。由此,随着当今创新生态环境的变化,高校如同企业一样参与到了市场竞争中,在竞争中求发展。根据生态位决策机制,高校要想在竞争中生存,寻求更好的发展,就必须建立自己的优势特色,在创新生态系统中寻找生态位的差异化。不同类型的高校,首先应找准在高校创新生态系统中的角色定位,确立创新重点,强化创新优势,扬长避短,依靠优势和特色不断拓展发展空间,发挥比较优势、形成后发优势。特色就是一所高校与其他竞争对手实现生态位分离的标志,是一所高校的核心竞争能力。通过特色的形成,高校才能形成在创新生态系统中持续发展的实力。其次,不同类型高校应通过开放式创新,积极开拓对外合作渠道、创新合作方式,充分利用全球科技和人才资源,从创新生态的视角出发,以市场为导向立项并研发,成为创新生态系统中独特、高效的研发服务种群,实现创新生态位的进一步优化。

4.2 高校与其他创新主体的协同生态进化

高校不仅要关注自身内部的创新行为,还需要考虑与其他创新主体之间的有效协同和整合,更需要关注整个“创新生态系统”的构建和持续运行。高校创新生态系统的发展演化需要高校与各创新物种、创新群落之间协调的自组织过程,带动不同的创新群落协同作用。在高校与企业、中介机构、金融机构、政府部门等密切配合和互相推动下,高校创新生态系统在不断演化中形成为一个复杂的价值网络。该价值网络以营造良好的创新生态环境为目的,为系统创新生态提供多渠道、多功能、全方位的社会化服务。创新生态环境下,立足高校创新生态系统发展需求,高校应积极整合创新资源,建立紧密型产学研战略生态联盟,创新产学研合作的组织形式。利用自身所拥有的信息、设备、场地、技术手段、专业知识技能等,以项目对项目、课题对课题、基地对基地、联合开展科技攻关、人才培养等形式,主动广泛地与其他创新主体、支持机构开展人才培养、决策咨询、科技合作、科技对接、技术培训等全方位合作。通过物质流、能量流、信息流,在遗传—变异—选择演化规律下,高校在竞争性合作共生中与其他创新主体协同生态演化,共同促进系统的良性变异、创新的优化选择、知识的学习扩散。

4.3 政府对高校创新生态系统的支持

在创新生态环境下,除了要激发高校作为核心创新力量的服务主动性和积极性之外,也应重视政府这个特殊主体在创新生态系统中的作用。政府对高校创新生态系统的演化至关重要,甚至在相当程度上决定着系统的进化或退化。在高校创新生态系统中,政府的主要作用是围绕技术构建更加开放、促进合作的生态环境。通过从生态的角度评价科研立项,强调以生态思维合理配置国家科技资源,充分考虑上下游产业链的技术,为创新生态系统的健康发展提供有利的外部生态环境;通过制定相关的法律、法规、政策,加大对高校等创新主体的引导,创造有利于高校创新生态系统发展的政策环境;鼓励金融机构积极支持高校科技创新服务,加大对科技创新成果转化的政策支持,改善金融服务;培育多样化的中介组织机构,加强对创新生态系统的建设等。因而,充分发挥政府在创新生态系统中的作用,对于推动制度创新、保持技术创新活力,推动高校创新生态系统的建设工作具有关键性作用。

[1]刘念才,赵文.提升高校科技创新能力服务创新型国家建设(上)[J].中国高校科技与产业化,2007(6):12-15.

[2]柳卸林,孙海鹰,马雪梅,基于创新生态观的科技管理模式[J].科学学与科学技术管理,2015,36(01):18-27.

[3]HWANG V,MABOGUNJE A.The new economics of innovation ecosystems[J].Stanford social innovation review,2013,8(6):123-125.

[4]美国科学院.崛起的挑战:美国应对全球经济的创新政策.[R].2012.

[5]PERKMANNL M,WALSH K.University-industry relationships and open innovation:towards a research agenda[J].International journal of management reviews.2007,9(4):259-280.

[6]CHANDY R K,TELLIS G J.Organizing for radical product innovation:the overlooked role of willingness to cannibalize[J].Journal of marketing research,1998(35):474-487.

[7]SKARZYNSKI P,GIBSON R.Innovation to the core:a blueprint for transforming the way your company innovates[M].Boston:Harvard Business Press,2008.

[8]SANTORO M,CHAKRABARTI A.Firm size and technology centrality in industry-university interactions[J].Research policy,2002(31):1163-1180.

[9]MOORE J F.The death of competition:leadership and strategy in the age of business ecosystems[M].New York:Harper Business,1996.

[10]ADNER R,KAPOOR R.Value creation in innovation ecosystems:How the structure of technological interdependence affects firm performance in new technology generations[J].Strategic management journal,2010,31(3):306-333.

[11]RUSSELL M G,STILL K,HUHTAMAKI J,RUBENS N.Transforming innovation ecosystems through shared vision and network orchestration[R].Triple Helix IX International Conference,2011.

[12]赵放,曾国屏.多重视角下的创新生态系统[J].科学学研究,2014,32(12):1781-1788.

[13]李万,常静,王敏杰,朱学彦,金爱民.创新3.0与创新生态系统[J].科学学研究,2014,(32)12:1761-1770.

[14]吴金希.创新生态体系的内涵、特征及其政策含义[J].科学学研究,2014,32(1):44-51.

[15]杨荣.创新生态系统的界定、特征及其构建[J].科学技术与创新,2014(3):12-17.

[16]柳卸林,孙海鹰,马雪梅,基于创新生态观的科技管理模式[J].科学学与科学技术管理,2015,36(01):18-27.

[17]张利飞.高科技企业创新生态系统运行机制研究[J].中国科技论坛,2009(4):57-61.

(责任编辑 刘传忠)

The Construction and Operational Mechanism of University Innovation Ecosystem

Zhao Guangfeng,Ma Zhiqiang,Zhu Yongyue

(School of Management,Jiangsu University,Zhenjiang 212013,China)

Based on the predicament of technology innovation system,it is necessary to analyze the ecology of innovation system.The paper understands deeply the connotation of university innovation ecosystem and finds out the constitution and operational mechanism of the core layer and the influencing layer.University innovation ecosystem is based on the operational mechanism of open platform of knowledge innovation,niche decision-making and benefits of“win-win”coordination.According to the actual situation of university technology innovation,it proposes the enlightenment of management from the angle of ecology.

Universities;Innovation ecosystem;Operational mechanism

国家软科学研究计划立项项目“科技型小微企业成长过程中的创新研发战略及绩效评价研究”(2014GXS4D105),江苏高校哲学社会科学研究基金资助项目“开放式创新模式下高校科技创新服务研究”(2014SJB798),江苏省普通高校研究生科研创新计划项目“开放式创新系统演化及其对企业创新能力影响研究”(CXLX13_694)。

2016-03-24

赵广凤(1979-),女,广西北流人,江苏大学管理学院讲师、博士生;研究方向:技术创新管理。

G644

A