新能源汽车社会技术系统发展分析

王燕妮

(清华大学公共管理学院,北京 100084)

新能源汽车社会技术系统发展分析

王燕妮

(清华大学公共管理学院,北京 100084)

本文首先引入社会技术系统理论,并依此界定新能源汽车产业的社会技术系统;其次引入多层次视角模型,并对此模型进行一定修正,在此基础上利用该模型和相关创新理论分析传统汽车社会技术系统和新能源汽车社会技术系统所面临的宏观环境以及自身系统的发展现状;最后得出研究结论并进行探讨。旨在进一步延伸多层次视角理论,为政策制定者、整车企业及投资者提供借鉴参考。

新能源汽车;传统汽车;社会技术系统;多层次视角模型

1 引言

为了应对能源依赖、环境污染以及经济可持续发展等问题,多数国家把目光聚焦到以“低碳经济”为主要考量标准的技术和产品上来,通过鼓励开发新能源和发展节能环保产业,推动相关能源产业技术系统改革,替代传统高耗能能源系统,推动经济的可持续发展[1]。作为现代工业标志的汽车工业也融入到了这场技术变革的历史潮流中,即传统汽车技术系统到新能源汽车技术系统的变革和转型。

这一技术系统变革过程已成为诸多学者探讨的热点:胡登峰相对全面地阐述了新能源汽车产业创新体系的结构、功能[2],并分析了新能源汽车技术创新网络的内涵、演化及取向[3];陈芳等探讨了新能源汽车的协同创新演化过程[4];侯沁江等利用创新系统功能研究方法分析了新能源汽车产业创新系统主体、网络和制度[5]。这些研究较好地从技术供给方面探讨了其创新网络、系统和主体的作用及演化,但是对技术创新系统的界定主要限于技术供给端,对于技术使用端各主体在系统中的作用重视度不够;同时,对于传统汽车创新系统的稳定性、新能源汽车社会创新系统的发展现状以及新能源汽车产业能在短期内替代传统汽车产业的可能性等问题,较少有文献关注和涉及,也难以有适合模型进行解释说明。

鉴于此,本文引入社会技术系统[6]概念,从更广泛的社会系统视角分析新能源汽车技术创新系统,全面阐述新能源汽车社会技术系统组成。并在此基础上引入多层次视角模型[7],在修正模型基础上分析新能源汽车社会技术系统发展面临的宏观环境、传统行业社会技术系统稳定性以及新能源汽车社会技术系统演变过程及发展现状,旨在从理论视角分析新能源汽车社会技术系统发展程度及替代传统汽车的过程复杂性和时间漫长性。

2 新能源汽车社会技术系统分析

2.1 社会技术系统概念

描述行业创新系统的社会技术系统概念由Geels于2004年提出。作者认为在对产品/技术创新系统的描述方法中,都较为注重技术供给端的创新网络分析,对技术需求端参与主体关注度不够,但是技术创新的最终目的是为了满足需求、实现社会的某种功能,继而作者提出了更为完整的创新系统——社会技术系统。该创新系统不仅包括产品生产端的参与主体,也包含产品使用端的各参与主体。一个成熟的社会技术系统包含完整的社会参与主体、完善的制度系统(不仅包含各群体内部的规则制度,还包括各类群体之间的交往规则制度),是实现社会某一功能的主导技术系统(例如轮船是实现海上运输职能的主导社会技术系统)。该系统以及所映射的思想被多位学者借鉴和采用[8-9]。

产品供给端各主体在创新系统中的作用及角色已有较多文献关注和分析,但鲜有文献具体分析产品使用端各主体在创新系统中的作用及角色。在产品的使用端,使用者是核心主体,是产品的具体应用者和实践者,其对产品的期望、认知和偏好对产品技术的创新以及整个社会技术系统的演化起到关键的影响作用。媒介是信息的中介,通过传播文化信息、产品信息以及政府政策等,影响产品使用者的价值观念和认知,进而影响产品使用者的价值判断和选择,在媒介充分发达的今天,其对社会技术系统演化起到越来越大的影响作用。社会群体组织会影响产品使用者的偏好、认知和选择,也会影响政府的政策出台。例如一些绿色和平非政府组织对现有技术产生的负外部性进行施压,呼吁政府出台政策抑制现有技术,支持新技术,并通过宣传和倡导节能技术来改变环境和健康,进而影响消费者的选择偏好。产品的补充,主要指产品的使用配套(例如产品的回收部门、产品的维修部门、基础设施配套等),这些配套也会影响产品需求者对产品的选择,为消费者提供了使用产品的应用环境。假如产品技术先进,但是相应的配套跟进不及时,那么也可能导致产品的失败。所以产品的补充和配套在整个创新系统中也发挥着不可忽视的作用。

2.2 新能源汽车社会技术系统分析

基于上述社会技术系统的概念,构建了新能源汽车社会技术系统,见图1。当新能源汽车取代传统汽车成为实现陆上交通运输职能的主要交通工具时,该系统就会演变为成熟的系统。从图中可看出,这里打开了产品使用端的黑箱,在新能源汽车使用端的网络构成中,不仅仅包含之前文献提出的产品使用者和公共政府部门[3],还包括产品的维护者、产品的回收者、产品相关的基础配套实施者和媒介。这些主体间已形成较为稳定交往和运行规则,同时这些规则也是动态的,他们之间的相互作用对新能源汽车技术的成长和实施具有重要的促进或抑制作用。

目前新能源汽车技术还处于导入期,其社会技术系统还处于完善阶段。在产品生产端,电池等核心零部件技术尚不成熟,新能源汽车的生产者和零部件供给者并未形成良好的配套关系;在产品使用端,虽然公共政府部门出台大量优惠政策,媒介一方面大量宣传政府政策,引导消费者的偏好和选择,另一方面反应消费者对新能源汽车的产品期待和政策期待,促使政府不断优化政策。但是,目前使用端并未给消费者提供良好的选择环境,充电桩基础配套较为滞后,没有明确的电池回收部门及电池回收政策,进而造成使用不便和长期使用的不确定性,影响了消费者对新能源汽车的偏好和选择。同时,社会群体组织在产品使用端的作用也没有很好地发挥。

图1 新能源汽车社会技术系统

3 新能源汽车社会技术系统发展的多层次视角模型分析

3.1 多层次视角模型说明

多级视角模型由Geels于2002年提出[7]。作者将社会学和制度理论纳入创新系统的研究,提出创新网络中各社会群体内部及之间的相互关系是在一系列游戏规则的指导下进行的,这些规则形成了行业的制度系统,通过剖析制度系统的运行和变化,解释行业创新系统演变为另一个创新系统的过程和机制。该模型具体分为三个结构化层次说明行业创新系统的变迁:①顶层远景层,主要指该行业突破性创新技术所面临的外部大环境,包括政治、经济、文化等;②中观行业社会制度系统,主要指该行业现在技术创新系统的制度体系运行状况;③底层利基层,主要指该行业里出现的突破性创新技术系统的学习和成长过程。系统的演变路径为:首先,行业中利基市场的突破性创新技术对现有制度系统产生压力,迫使其进行调整;其次,来自宏观层面的外部环境也可能对现有制度系统产生压力,迫使其变革;进而,在双重压力下,行业现有制度体系可能出现不稳定,进而为新兴技术系统的替代提供了窗口;最终,形成了适应新技术发展的制度系统,实现了社会、技术、市场和制度的协同发展[6,10]。

从以上论述中容易发现,MLP比较适合分析新兴产业技术、市场、文化等多要素的相互作用及制度变迁,因而被广泛用于分析能源范式的转型[8-9,11-12]。这也正是本文采用该模型的原因。但本文认为该模型较为抽象,难以使学者理解为什么该模型能够解释新兴产业社会技术系统替代传统产业社会技术系统的过程和机制变化。所以,为了更易理解该模型,本文对该模型进行了一定修正,将中间层修正为传统产业社会技术系统,这个系统中包含了参与主体以及它们的交往规则。将底层修正为新兴产业社会技术系统,系统中包含了参与主体及它们的交往规则。

3.2 新能源汽车多层次视角模型分析

新能源汽车社会技术系统已明确,那么该系统目前发展处于什么样的社会环境中,发展状况如何,是否能够最终替代传统汽车技术系统成为实现社会交通运输的主要技术系统,本文利用以上修正的多层次视角模型对这些问题进行解析。新能源汽车社会技术系统演变的多层次视角模型如图2所示,以下进行具体解释和分析。

图2 动态多层次视角的汽车产业社会技术系统转型

(1)新能源汽车社会技术系统演变的外部环境分析。新能源汽车社会技术系统的发展离不开社会、经济、政治这个大环境,是在经济持续发展、环境污染加剧、能源依赖增加、产业转型在即的大环境下进行的。

第一,改革开放三十多年来,中国经济总体保持高速增长,人民生活水平大幅提高,社会基础设施不断完善,购买汽车的家庭越来越多,特别是这些年的农村家庭对汽车的需求快速增长,这对传统汽车产业的发展和其社会技术系统的稳定性具有一定的积极促进作用,对新能源汽车产业的发展也具有一定的推动力。

第二,温室气体排放、环境污染已成为世界关注的热点问题。近些年中国雾霾天数处于历史高位,PM2.5检测数值一直处于较高水平,严重影响人们的工作、生活,环境治理迫在眉睫,中国已将环境治理放在了国家战略层面。在十八届五中全会中提出了“绿色发展”发展理念,并在此前的《联合国气候变化框架公约》秘书处提交的应对气候变化自主贡献文件中指出,中国二氧化碳排放2030年左右达到峰值并争取尽早达峰,计划到2030年,非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右[13]。然而由于在这些污染源中,汽车尾气占据了较大比重,“大气灰霾追因与控制”专项研究的结果表明,在北京地区,机动车为PM2.5的主要来源,约为1/4[14]。因而一些国家政府人员和学者一致认为发展新能源汽车是降低碳排放的重要举措之一。

第三,解决能源依赖问题也是各国家能源战略导向。中国经济发展面临越来越大的能源依赖,特别是石油依赖。《世界能源中国展望(2013—2014)》报告指出,到2035年,中国能源需求将占世界能源需求的24%,其中,石油依赖问题更为凸显:由2011年的55%左右上升到2035年的68%[15]。为应对这一挑战,国家制定了清晰的能源战略和政策。其中,鉴于燃油汽车是石油资源消耗的重要渠道之一,并且中国是汽车消费量最大的国家,所以国家认为通过大力发展新能源汽车一定程度上可以减轻中国对石油的过度依赖,并制定了一系列扶持政策。

第四,经过近半个多世纪的发展,中国汽车产业虽然取得了一定的成绩,自主品牌汽车不断涌现,但是其自主创新能力发展缓慢,仍然是一个大而不强的汽车之国。然而,金融危机之后,各国为了拉动经济复苏,大力支持新能源汽车的发展,各企业也为了获得新市场,在激烈竞争中获得发展先机,纷纷投入新能源汽车的研发和生产中。这为中国“弯道超车”提供了机会和窗口,因为都处在新能源汽车产业萌芽和发展的统一起跑线上。此时,加快汽车工业转型,大力发展新能源汽车产业成为抢占国际竞争制高点的紧迫任务。新能源汽车产业不仅是七大战略性新兴产业之一,也是“中国制造2025”十大领域中的重要领域之一。

综上分析,宏观经济的发展推动了传统汽车产业的发展和稳定,但是环境污染、能源依赖及产业转型给传统汽车产业社会技术系统产生较大的压力和抑制作用,对新能源汽车社会技术系统发展提供了很好的机会。

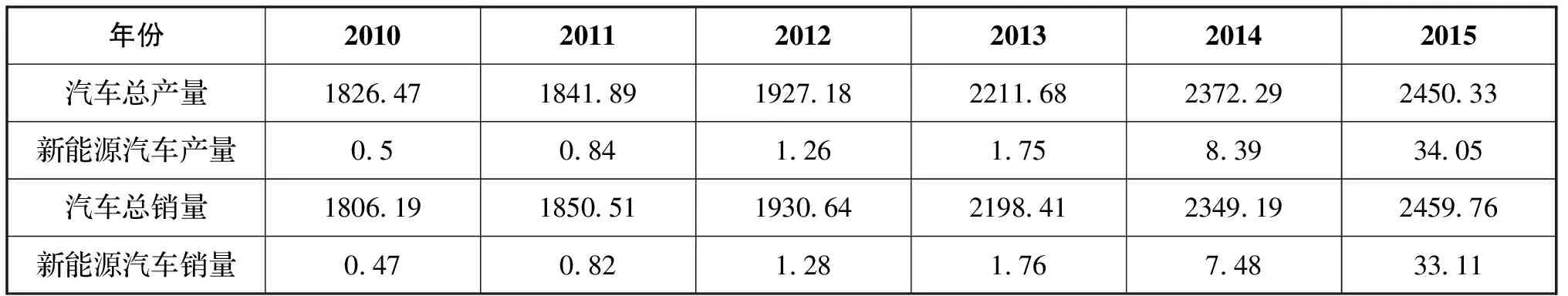

(2)传统汽车社会技术系统稳定性分析。学者通常用“路径依赖”和“锁定”分析系统的稳定性[16],这里也借鉴该思路分析传统汽车产业社会技术系统的稳定性。首先,由于基础设施系统及企业技术、人力、创新系统等大量沉没成本的投资,例如政府为了配套机动车发展,加油站系统的建设和完善;企业为了在竞争中获胜,大力发展内燃机技术、培养技术人才、构建自身的创新体系并进行未来技术布局和储备,进而导致政府在社会技术系统变革中比较谨慎,传统汽车企业在面对技术系统的变革比较排斥和反对。其次,由于消费者的消费习惯、生活方式以及偏好,使传统汽车已嵌入到社会生活中。传统汽车文化及价值长期嵌入在人们的社会生活中,消费者更习惯购买和使用传统汽车进行活动;同时相对于新能源汽车,传统汽车要更为便捷,短期成本可能更低,不确定性较低,进而消费者更趋向于购买传统汽车。最后,由于核心企业的利润源主要还是传统汽车企业(见表1),同时技术变革带来的投资风险,导致企业主体是较为排斥和反对向新能源技术系统变革。所以,从路径依赖和锁定视角分析,发现传统汽车社会技术系统中的政府在导向新能源汽车技术是较为谨慎的,中国政府在大力引导新能源汽车发展的同时,也在鼓励传统汽车技术的改进;发现企业主体和消费者在选择新能源汽车技术时是较为排斥的。

表1 2010—2013年中国整体与新能源汽车销量 (单位:万辆)

数据来源:2010—2014年数据来自中国汽车统计年鉴,2015年数据来自中国汽车工业协会。

此外,演化经济学理论认为市场是企业获取竞争优势的最主要的选择环境,企业通过适应市场进行技术创新是产业内部竞争的核心要素。汽车产业也是如此,从表1中可看出传统汽车的销量占据绝对的市场份额,所以,汽车核心企业依然会保持现有的技术体系,不断进行渐进式创新适应市场的需求。虽然在国家政策的大力引导和激励下,汽车核心企业纷纷涉足新能源汽车产品,发展新能源汽车技术,但是目前这些技术可能是企业降低投资风险、提高知名度、享受国家补贴政策的一个战略,有学者将企业的这种行为描述为“对冲”或名誉效应[17]。所以,可以说鉴于市场环境,核心企业依然会保持传统汽车的技术体系,不会积极主动向新能源汽车社会技术系统变革,其态度是消极的。

然而,这并非意味着传统汽车社会技术系统非常稳固,在外部环境、产业竞争和新能源汽车产业发展的压力之下,传统汽车社会技术系统内部也出现一定的波动和不稳定性。首先是汽车行业相关支持政策出现波动,更偏向于支持新能源汽车的发展。为了破解环保和能源问题,多数国家已将新能源汽车上升为国家战略,以新能源汽车为主攻方向进行全面发展,中国目前已有相关国家支持政策五十多项,对传统汽车施加限排压力,倒逼市场环境选择新能源汽车。其次是整车企业产品创新方向出现波动。整车企业在不断创新传统汽车产品的同时,将电动汽车也纳入到企业的产品规划中,投入不断增加,比亚迪、江淮等已推出比亚迪e6、江淮iev4等典型产品。第三,在政策补贴、倒逼作用下,市场环境具有一定的波动,新能源汽车销量增长速度较快,2015年总销量为33.11万辆,同比增长343%。

可见,鉴于路径依赖和锁定,以及整车企业对社会技术系统变革态度的消极性和市场的主导性,传统汽车社会技术系统目前在本质上还是稳定的。但是在整体稳定的同时,系统内部已经出现一些因素的波动,例如政策支持方向偏向新能源汽车、整车产品涉足新能源汽车、消费市场的不断扩大等。

(3)新能源汽车社会技术系统的发展分析。新能源汽车社会技术系统在十多年的发展过程中,不断充实和完善。鉴于政府政策在该过程中一直发挥着主导作用,推动技术,培育市场,拉动新能源汽车产业的发展,所以这里主要依据新能源汽车产业相关政策措施的演变脉络,分析其社会技术系统的发展和完善过程。

中国新能源汽车的发展可以追溯到“八五”时期的电动汽车研发工作,截至2015年12月,国家中央政府共出台相关政策五十多项,通过对这些政策脉络的梳理,发现:

宏观层面,新能源汽车社会技术系统从技术供给端逐渐扩展到需求端。2009年之前,基本是关于对新能源汽车技术能力培育政策,通过“863”计划重大专项及相关政策,确定了中国新能源汽车发展的技术路线、引导了投资方向、鼓励了研发热情,各主要整车企业和研究院相继投入到新能源汽车领域,并进行战略布局和技术开发。2009年之后,国家政策开始培育市场,进行示范推广,鼓励政府采购,并将私人购买新能源汽车纳入到财政补贴范围,出台系列政策鼓励消费者购买新能源汽车。

微观层面,社会技术系统中技术供给端和需求端不同类创新主体逐渐增加,系统运行制度体系逐步完善,社会网络系统形成过程中。首先,技术供给端内部,涉足新能源汽车的整车企业越来越多(目前,所有整车企业都投入于新能源汽车领域),配套的零部件企业逐渐增多,投资于新能源汽车领域的风险投资越来越多(百度、腾讯、阿里等都涉足新能源汽车),相关研究机构也在增多。其次,技术需求端内部,新能源汽车用户从公共服务部门扩展到了私人消费者,充电桩投资者出现并增多(向民间资本开放)。最后,系统整体运行的制度体系也在完善。例如,政府的政策体系在不断学习、修正和完善,政策支持重点从整车企业延伸到了电池等核心零部件,补贴政策具有了持续性和预期性等;整车企业和零部件企业之间配套的运行规则逐步建立,整车企业在探索和寻找跟自身技术配套的零部件企业,建立长期合作关系;整车企业跟研究机构的合作规则逐步建立,建立长期合作关系;等等。

虽然新能源汽车社会技术系统在不断充实和完善,但是该系统发展仍然处在初级阶段。首先,新能源汽车社会技术系统中,最核心的是技术,而目前新能源汽车的关键技术(电池、电控、电机),特别是电池技术发展缓慢,电动车的续航里程并不能很好地满足消费者需求。其次,中国新能源汽车发展的技术路径虽已最终确定,但存在争议,还处于探索中。其中,普通混合动力技术是否应该划入新能源汽车范围之内,享受国家补贴和支持政策,一直备受争议。欧盟、日本和韩国都将普通混合动力技术作为发展新能源汽车的主要技术和过渡技术,进行政策支持,而中国将该技术排除在新能源汽车范围之外,不享受支持政策。但是,很可能有一种情境:由于纯电动汽车和燃料汽车技术成长缓慢,迟迟不能满足消费者需求,不能很好地冲击稳定的传统汽车社会技术系统,最终因投入过大但不能达到预期效果而失败。而混合动力汽车目前能够较容易顺应消费者需求,很可能在社会技术系统中成为主力打破传统汽车产业社会技术系统的稳定性,代替现有社会技术系统。继而,纯电动汽车技术在混合动力汽车技术基础上逐渐替代混合动力车技术系统。最后,虽然新能源汽车社会技术系统运行的制度系统仍处于初级阶段。例如,零部件产品、充电设施等产品标准并未完全建立和统一,致使整车厂商难以选择合适的国内供应商进行配套,电动车充电并不便捷;政策对于核心零部件及零部件的关键部件并未形成持续的支持体系;消费者跟电池回收者之间的交往规则也不明确;等等。

所以,新能源汽车社会技术系统在近十多年的发展中,从技术供给端逐渐延伸到技术需求端,系统内部创新主体类别在不断出现和增加,制度系统在不断完善。但是由于核心技术还处于初级阶段、技术路线还处于探索中、制度系统还处于初步建立阶段,整个新能源汽车的社会技术系统并不成熟,并不能对传统汽车社会技术系统产生较大的冲击和压力,替代其社会功能。

4 结论

第一,新能源汽车产业是在经济快速发展刺激购车需求大增、环境高度污染、能源依赖加剧以及产业转型在即的大环境下发展的,这些大环境因素都对新能源汽车产业的发展十分有利,特别是后三者大环境因素,通过对传统汽车产业发展造成压力和抑制,进而进一步促进新能源汽车的快速发展。第二,传统汽车产业社会技术系统目前还相当稳定,仍然主要承担着交通运输这一社会职能。但是,在整体稳定的同时,系统内部已经出现一些因素的波动,例如政策支持方向偏向新能源汽车、整车产品涉足新能源汽车、消费市场的不断扩大等。第三,新能源汽车社会技术系统在十多年发展中不断充实和完善,社会网络在壮大,但是其发展还处于初级阶段,社会技术系统远不成熟,技术的供给远不能满足消费者需求。所以,新能源汽车社会技术系统替代传统汽车还需一个复杂漫长的时间过程。

[1]VERBON Geert,GEELS Frank.The ongoing energy transition:Lessons from a socio-technical,multi-level analysis of the Dutch electricity system(1960—2004)[J].Energy policy,2007,35:1025-1037.

[2]胡登峰,王丽萍.论我国新能源汽车产业创新体系建设[J].软科学,2010,24(2):14-18.

[3]胡登峰,刘洁,程楠.新能源汽车产业创新网络的内涵、演化及其取向[J].重庆社会科学,2012(2):95-99.

[4]陈芳,眭纪刚.新兴产业协同创新与演化研究:新能源汽车为例[J].科研管理,2015,36(1):26-33.

[5]侯沁江,蔺洁,陈凯华.中国新能源汽车产业的创新系统功能[J].经济管理,2015(9):19-28.

[6]GEELS F W.From sectoral systems of innovation to socio-technical systems Insights about dynamics and change from sociology and institutional theory[J].Research policy,2004,33:897-920.

[7]GEELS F W.Technological transitions as evolutionary recon-figuration processes:A multi-level perspective and a case-study[J].Research policy,2002,31(8 /9):1257-1274.

[8]ANSAN Shahzad,GARUD Raghu.Inter-generational transitions in socio-technical systems:The case of mobile communications[J].Research policy,2009,38(2):382-392.

[9]MAH D N Y,VAN DER VLEUTEN J M,etc.Governing the transition of socio-technical systems:A case study of the development of smart grids in Korea[J].Energy policy,2012,45:133-141.

[10]GEELS F W,SCHOT J W.Typology of sociotechnical transition pathways[J].Research policy,2007,36(3):399-417.

[11]GEELS F W.Analyzing the breakthrough of rock ’n ’ roll(1930—1970):multi-regime interaction and reconfiguration in the multi-level perspective[J].Technological fore-casting and social change,2007,74(8):1411-1431.

[12]李小芬,冯海红,王胜光.基于多级视角模型的风能产业对比研究[J].科研管理,2013,34(7):17-23

[13]李克强宣布中国政府将提交应对气候变化国家自主贡献文件[N].人民日报,2015-07-01(2).

[14]北京雾霾检出危险有机化合物[N].北京青年报,2013-02-17(3).

[15]世界能源中国展望课题组.世界能源中国展望(2013—2014)[M].北京:社会科学文献出版社,2013,11.

[16]ARAUJO L,HARRISON D.Path dependence,agency and technological evolution[J].Technology analysis & strategic management,2002,14(1),5-19.

[17]SPERLING D,GORDON D.Two billion cars:driving towards sustainability[M].Oxford University Press,2009.

(责任编辑 刘传忠)

Socio-technical System Development About New Energy Vehicle:Based on Multi-level Perspective Model

Wang Yanni

(School of Public Policy and Management,Tsinghua University,Beijing 100084,China)

This paper introduced the socio-technical system theory,and according to this theory,defined the new energy vehicle industry.Secondly,this paper introduced multi-level perspective model,and conducted certain amendments to this model.Then based on this model and related innovation theory,it analyzed the macro environment and own system development of traditional vehicle socio-technical system and new energy vehicle technology system.Finally,The paper drew conclusions and discussed.The paper aimed to further extend the theory of multi-level perspective,and to provide reference for policy makers,vehicle companies and investors.

New energy vehicle;Traditional vehicle;Socio-technical system;Multi-level perspective model

国家自然科学基金项目“政府项目式驱动创新行为的企业响应机制研究:复杂适应系统视角”(71503011),教育部人文社科青年项目“核型结构产业集群多网络建模及应用研究”(14YJC630035)。

2016-04-19

王燕妮(1984-),女,山西运城人,清华大学公共管理学院博士后;研究方向:科技政策,产业创新。

F403.6

A