权力感对个体的影响:调节定向的视角*

(1南开大学周恩来政府管理学院, 天津 300350) (2北京师范大学心理学院, 北京 100875)

(3东莞理工学院城市学院财经系, 广东 东莞 523419)

1 引言

权力在社会交往中普遍存在, 是影响社会关系的重要因素(Fiske, 1993)。近年来, 研究者开始认识到权力的心理属性, 将权力看作一种主观的心理体验, 即权力感(Anderson & Berdahl, 2002)。因此, 权力感可以通过权力线索或回忆权力体验等方式被激活, 并且可以激活与权力相关的认知、情绪和行为(Galinsky, Rucker, & Magee, 2015)。前人已经对权力感的心理效应进行了大量研究, 如何对权力感效应进行解释已经成为权力感研究领域的中心议题。本研究的目的在于从调节定向的角度来解释权力感效应, 建构权力感的调节定向理论。

权力感是个体在社会关系中通过感知到的不对称有价值资源而产生的一种主观相对能力(Keltner,Gruenfeld, & Anderson, 2003; Magee & Smith, 2013;杨文琪, 2015)。在解释权力感对个体影响的理论中,最具影响力的是权力感的趋近-回避理论(Approach-Inhibition Theory; Keltner et al., 2003)。该理论认为,权力感会影响两个基本行为系统的激活, 即行为趋近系统(Behavior Approach System, BAS)和行为回避系统(Behavior Inhibition System, BIS)1, 这两种系统都与个体的情绪、认知和行为有关。具体来讲,高权力感激活行为趋近系统, 增强个体对收获、奖励(比如, 食物、成就、性)的追求和敏感性, 导致个体更倾向于寻找环境中的奖励, 出现更多趋近行为(Carver & White, 1994; Higgins, 1997); 相反, 低权力感激活行为回避系统, 增加个体对损失或潜在惩罚的规避和敏感性, 导致个体更倾向于警惕环境中的威胁, 出现更多回避行为(Carver & White, 1994;Gray, 1987)。

这一理论一经提出就得到了研究者的关注和较为广泛的印证(Keltner et al., 2003)。但近年来, 越来越多的理论和实证研究都发现该理论存在局限。理论上, “趋利避害”是人类和动物最原始的动机,但不足以解释人类的全部行为, 尤其是高级行为。此外, 该理论本身也存在自相矛盾的地方。比如,该理论认为, 高权力感可以促进个体实现自身目标,而实现目标包括两种方式——接近自己想要的事物和回避自己不想要的事物(Elliot, 2006), 前者属于趋近行为, 后者属于回避行为。因此, 高权力感个体在追求目标时, 可能同时激活BAS和BIS, 这就与该理论中高权力感个体激活BAS、低权力感个体激活BIS的假设相矛盾。其次, 实证研究也发现,高权力感个体的BAS得分显著高于低权力感个体,但是二者在 BIS上的得分无显著差异(Smith &Bargh, 2008), 说明权力感水平并不影响 BIS的激活水平。不仅如此, 与趋近-回避理论相矛盾的实证研究结果也已经不断出现。例如, 研究发现, 与低权力感个体相比, 高权力感个体不仅可以更好地激活对目标相关信息的加工(Côté et al., 2011;Whitson et al., 2013), 也可以更有效地压抑对目标无关信息的加工(Guinote, 2007a), 即高权力感个体也可以激活BIS。

1.1 调节定向理论

长久以来, 心理学家普遍认为享乐主义(hedonic principle)是个体自我调节遵循的最基本原则, 即个体总是试图趋近快乐和回避痛苦(Carver & Scheier,2012)。但在这种趋利避害的基本原则之下, 不同个体所追求(或回避)的快乐(或痛苦)可能是截然不同的, 而这些不同的目标可能会比简单的趋利避害对个体的情绪、认知和行为产生更为重要的影响(Higgins, 2012a)。对此, Higgins (1997, 2012a, b)认为存在另外两类动机——促进定向和预防定向, 并据此提出了全新的理论:调节定向理论(Regulatory Focus Theory)。

该理论认为, 促进定向和预防定向个体对不同结果的敏感性(与如何定义快乐和痛苦有关)存在差异。个体所面对的结果共有四种类型, 即有收益、无收益、无损失、有损失(Gray, 1987; Higgins,1997)。促进定向个体对有/无收益信息更加敏感,更关注从无收益(0)到有收益(+1)的变化过程; 而预防定向个体对有/无损失信息更加敏感, 更关注从无损失(0)到有损失(−1)的变化过程。因此, 对促进定向个体来说, 有收益是快乐的, 无收益是痛苦的;而对于预防定向个体来讲, 无损失是快乐的, 有损失是痛苦的(Zou, Scholer, & Higgins, 2014)。Higgins(1997)也强调, 促进定向和预防定向个体都可以趋近积极结果(促进定向个体更趋近有收益结果; 预防定向个体更趋近无损失结果)和避免消极结果(促进定向个体更回避无收益结果; 预防定向个体更回避有损失结果)。事实上, 趋避动机和调节定向属于不同且相互独立的两种动机系统(Higgins, 2012a)。可见, 相比于趋避动机, 调节定向动机超越了趋避动机理论的“趋近快乐—回避痛苦”的单一原则, 进一步解释了趋近和回避行为的目标(Malaviya &Brendl, 2014)。

根据调节定向理论, 促进定向和预防定向在目标表征和行为策略方面存在不同(Higgins, 1997,2012a, b)。促进定向个体更关注提升、成长和滋养需要, 因此更倾向于将目标表征为理想和愿望, 更多选择热切策略(eager strategy), 通过冒险来解决问题和达成目标, 力图实现“有收益”结果, 是一种提升性策略; 而预防定向个体则更关注安全、履行职责和保障需要(Park, Hinsz, & Nickell, 2015), 因此更倾向于将目标表征为义务和责任, 更多选择警戒策略(vigilant strategy), 通过小心谨慎避免出现问题来达成目标, 力图实现“无损失”结果, 是一种维持性策略(Crowe & Higgins, 1997)。

1.2 权力感与调节定向

研究发现, 高权力感个体具有使用资源获得奖励的能力(Keltner et al., 2003), 这使得他们试图去获得更多, 因此更倾向于促进定向; 而低权力感个体由于处在资源匮乏的环境(Fiske, 1993), 更多使用警戒策略(Weick, Guinote, & Wilkinson, 2011),因此更倾向于预防定向。此外, 高权力感个体更有能力按照自己的个人意愿做事(Fast, Sivanathan,Mayer, & Galinsky, 2012; Overbeck & Droutman,2013), 有更多的认知空间来思考自己“想要做什么”而不关注他人(Hogeveen, Inzlicht, & Obhi, 2014;Tost, Gino, & Larrick, 2012), 更多将目标表征为理想和愿望, 因此更倾向于促进定向; 而低权力感个体需要听从和配合他人和环境的要求, 需要更精确、细致地理解他人和环境(Zaal, van Laar, Ståhl,Ellemers, & Derks, 2011), 更多将目标表征为“应该做什么”, 因此更倾向于预防定向。

不仅如此, 权力感和调节定向有很多相似的效应。在认知方面, 高权力感(Keltner et al., 2003)和促进定向(Gino & Margolis, 2011)个体都更善于发现并利用获得奖赏的机会; 高权力感(Scholl &Sassenberg, 2014)和促进定向(Guo & Spina, 2015)个体都更倾向于高估自己对环境的控制感(虚幻控制); 此外, 高权力感(Smith & Trope, 2006)和促进定向(Semin, Higgins, de Montes, Estourget, &Valencia, 2005)个体也都更倾向于采用抽象的加工方式; 高权力感(Gervais, Guinote, Allen, & Slabu,2013)和促进定向(Yen, Chao, & Lin, 2011)个体都有更好的创造力。高权力感(Guinote, Weick, & Cai,2012)和促进定向(Galinsky, Leonardelli, Okhuysen,& Mussweiler, 2005)个体具有更好的认知灵活性;而低权力感个体更加服从命令(Keltner et al., 2003),这与预防定向个体更加关注他人(Gu, Bohns, &Leonardelli, 2013)的表现相似。在行为方面, 研究发现, 高权力感(Lammers, Gordijn, & Otten, 2008)和促进定向(Gino & Margolis, 2011; Zou et al., 2014)个体都会表现出更多的冒险行为; 高权力感(段锦云, 黄彩云, 2013)和促进定向(Galinsky et al., 2014)个体都会更加积极地参与协商并主动提出建议, 更多采用热切策略。而低权力感(Fiske, 2010)和预防定向(Weick et al., 2011)个体会对外界信息进行更加精细的加工, 更多使用警戒策略。

以上研究结果为本研究假设提供了间接的实证支持。但权力感和调节定向之间的关系仍然缺乏直接的实验证据, 本研究采用实证研究来证明二者的联系, 以期从调节定向的角度来解释权力感效应。

本研究采用4个研究检验权力感和调节定向之间的关系。核心假设是:高权力感个体更倾向于促进定向, 低权力感个体更倾向于预防定向。研究 1对特质性权力感和长期调节定向之间的关系进行了检验。接着, 分别采用不同的调节定向测量指标,包括目标表征(研究 2)和目标努力方式(研究 3), 检验了社会权力感(研究2)和个人权力感(研究3)对调节定向的影响。研究4采用身体姿势法来启动权力感, 进一步探究在内隐层面权力感水平对调节定向的影响。

2 研究1 特质性权力感与长期调节定向的关系

2.1 研究目的

研究1初步探索特质性权力感与长期调节定向之间的关系。采用量表来测量被试的一般权力感水平和长期调节定向。

2.2 研究方法

2.2.1 被试

在北京师范大学夜大班发放问卷330份, 收回有效问卷303份, 问卷有效回收率91.82%。其中女性179名, 平均年龄为29.5 ± 8.1岁。被试得到额外的学分。

2.2.2 研究程序

研究1在班级内完成, 要求被试回答一系列问题, 首先是年龄、性别等人口学信息, 随后是一般权力感量表和长期调节定向问卷。整个过程持续约15 min。最后告知被试本研究目的并致谢。

2.2.3 测量工具

一般权力感量表使用Anderson, John和Keltner(2012)编制的一般权力感量表(Sense of Power Scale,SPS)。该量表包含8个题项, 如“我可以让别人听从我的意见”。被试在 7点量表上评估每个题项的陈述与自身情况的符合程度(从“非常不符合”到“非常符合”, 从“1”到“7”计分)。SPS 的内部一致性信度为0.78。

调节定向问卷采用 Semin等人(2005)修订的调节定向问卷(Regulatory Focus Questionnaire,RFQ), 本研究将疑问句改成陈述句。该问卷包含12个题项, 6项测量促进定向, 如“我觉得我的人生是在一步一步向成功迈进的”; 6项测量预防定向, 如“在我的成长经历中, 父母不能容忍我不听他们的话”。被试在 7点量表上评估每个题项陈述与自身情况的符合程度(从“非常不符合”到“非常符合”,从“1”到“7”计分)。促进定向和预防定向分量表的内部一致性信度分别为0.61和0.66。

2.3 结果与分析

相关分析对权力感量表得分与长期调节定向量表得分进行相关分析, 结果发现, 被试的权力感量表得分与促进定向分量表得分呈显著正相关,r=0.50,p< 0.01。说明在权力感量表上得分越高的被试, 越倾向于促进定向。权力感量表得分与预防定向分量表得分相关不显著,r=0.03,p> 0.05。

研究1通过测量被试一般权力感和长期调节定向倾向考察特质性权力感与调节定向的关系。研究结果表明, 高权力感被试的促进定向量表得分高于低权力感被试, 这为本研究对权力感和调节定向之间关系的假设提供了初步证据。然而, 低权力感个体更倾向于预防定向的假设没有得到验证, 可能有以下几点原因:首先, 本研究所采用的调节定向量表的题项都是要求被试回忆自己儿时与父母的相处模式, 并不是被试当下的状态; 其次, Keltner等人(2003)认为, 高权力感个体体验更多积极情绪,低权力感个体体验更多消极情绪, 而情绪可能会影响到个体的调节定向(Isen & Daubman, 1984)。因此,由权力感引起的情绪变化可能是影响调节定向的真正变量。研究2将进一步解决这些问题。

3 研究2 (角色)权力感对调节定向(目标可及性)的影响

3.1 研究目的

研究2不仅要验证研究1的结果, 还要进一步探究权力感与调节定向两者之间的因果关系。在研究2中, 采用角色扮演法更真实地启动被试的权力感, 增加研究结果的生态效度; 采用个体对目标的表征方式来间接测量调节定向。根据调节定向理论(Higgins, 1997, 2012a, b), 促进定向个体更多将目标表征为理想和愿望; 而预防定向个体更多将目标表征为责任和义务。因此, 可以通过高低权力感个体对不同目标表征的可及性来推测权力感对调节定向的影响。另外, 为了检验情绪是否是影响权力感与调节定向关系的额外变量, 研究2对被试的情绪也进行了测量。

3.2 研究方法

3.2.1 被试与实验设计

被试是 88名北京师范大学和北京邮电大学学生, 排除其中的8名被试(2对被试彼此认识, 2名被试猜到研究目的, 2名被试没有完成任务)。剩下80名有效被试(48名女性; 21~32岁,M=26.13,SD=2.83)。随机分配40名被试为高权力感组, 40名被试为低权力感组。被试得到额外的学分。

本实验采用 2(权力感水平:高, 低)×2(调节定向目标类型:促进定向, 预防定向)两因素混合实验设计。其中, 权力感水平为被试间变量, 调节定向目标类型为被试内变量。

3.2.2 实验程序

被试(同性别)成对进入实验室, 接着告知他们将会参加两个独立的研究, 一个关于人格, 另一个关于生活目标。两个研究只是为了方便和提高效率才一起进行。

权力感根据Galinsky, Gruenfeld和Magee (2003)与Anderson和Berdahl (2002)在研究中所使用的角色扮演法启动权力感:首先请被试填写基本人口学信息, 并完成大五人格测验(Gosling, Rentfrow, &Swann, 2003); 之后, 告知被试需要完成一个两人合作任务——搭积木, 其中一人扮演领导, 另一人扮演下属, 角色分配根据被试在人格测验上的得分来决定。主试假装离开房间去计算测验得分(事实上角色是随机分配的), 约5 min后, 主试返回公布测验结果, 并对两个角色进行描述。告知扮演领导的被试——他/她可以完全控制工作进程, 做任何想做的事情, 并指导下属(另一位被试)应该做什么;此外, 还需要独自填写一份问卷来评估扮演下属被试的表现, 而自己则不需要被任何人评价。相反,告知扮演下属的被试——他/她对工作进程没有任何控制力, 无法评价任务进程, 不论是否愿意, 都要听从领导(另一位被试)的指挥; 并且, 主试会根据领导对下属的评价给予下属奖励, 而下属则不能对领导进行评价。

调节定向完成权力感启动任务后, 被试完成调节定向清单(Higgins et al., 2001)。告知被试接下来要完成一项涉及“大学生生活目标”的任务。之后,给出一张“预防定向”目标清单(目标清单 A)和一张“促进定向”目标清单(目标清单 B)。要求被试在两张清单上各自写出他们应该和希望完成的目标。被试在哪个清单中写出的目标数量越多, 说明被试越倾向于相应类别的调节定向。两个问卷的施测顺序是经过平衡的。

操纵检验接下来对被试的权力感进行操纵检验, 根据 Anderson和 Berdahl (2002)的研究范式,两个题项分别是“在完成任务的互动中, 你认为谁更有掌控力?”和“在完成任务的互动中, 你认为谁的支配力更大?”。被试在两个题项上完成 7点评分(1代表“对方”, 7代表“我”)。被试在两个题项上得分的相关较高(α=0.87)。

情绪完成操纵检验后, 要求被试在 7点量表上对自己的情绪进行评分(1代表“非常消极”, 7代表“非常积极”)。

完成所有任务之后, 主试询问被试对整个实验是否有疑惑, 并向被试解释实验流程和目的。大多数(除 2名)被试都相信了伪造的实验目的, 且所有被试都报告没有意识到启动任务对其行为有任何影响。最后, 主试向被试致谢。

3.3 结果与分析

操纵检验通过独立样本t检验发现, 高权力感被试得分(M=5.13,SD=0.99)显著高于低权力感被试(M=3.07,SD=0.76),t(78)=10.35,p<0.001。说明权力感启动成功。

情绪通过独立样本t检验发现, 不同权力感水平被试的情绪效价(积极/消极)不存在显著差异,t(78)=1.90,p> 0.05, 情绪数据不纳入接下来的统计分析。

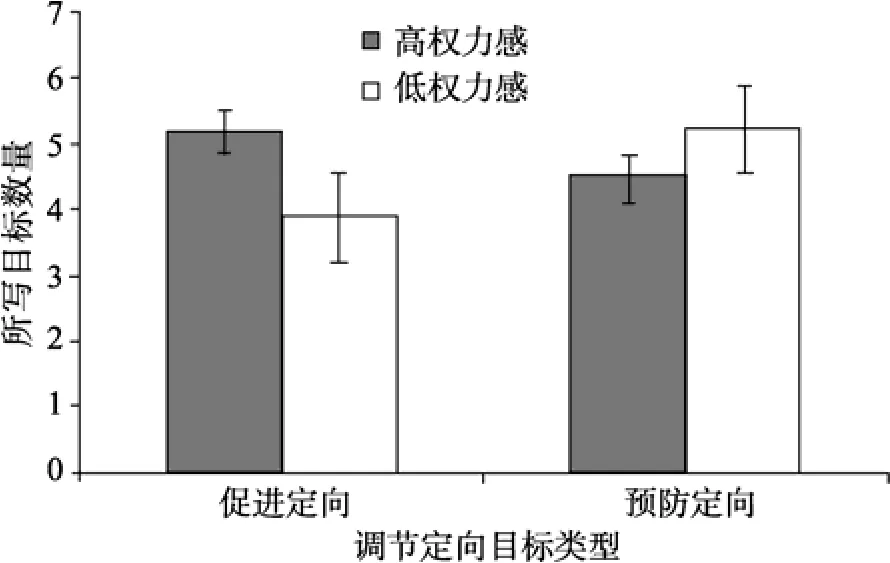

调节定向以每个被试所写调节定向目标的数量作为因变量, 进行2×2混合方差分析。结果发现,权力感水平主效应不显著,F(1, 78)=1.33,p> 0.05;调节定向目标类型主效应不显著,F(1, 78)=1.86,p>0.05; 权力感水平与调节定向目标类型交互作用显著,F(1, 78)=15.21,p< 0.001, η2=0.16, 见图 1。

简单效应检验发现, 高权力感被试所写促进定向目标的数量(M=5.15,SD=1.78)显著多于低权力感被试(M=3.88,SD=1.45),F(1, 78)=12.34,p=0.001, η2=0.14; 低权力感被试所写预防定向目标的数量(M=5.23,SD=1.63)显著多于高权力感被试(M=4.50,SD=1.38),F(1, 78)=4.63,p< 0.05,η2=0.06。

图1 权力感水平与调节定向目标类型的交互作用

研究2不仅重复了研究1中高权力感个体更倾向于促进定向的假设, 同时也发现了权力感与调节定向之间的因果关系, 并且进一步证明了情绪并不是引起二者因果关系的变量。然而, 研究2中所采用的角色扮演法虽然可以有效启动被试的权力感,但在这种意识层面上的操作过程中很难避免其他因素的影响, 比如, 与被试个人经验有关的对领导和下属的刻板印象。因此, 启动效果可能是由刻板印象而不是权力感本身所引起。其次, 研究2对被试情绪的测量仅仅使用了测量情绪效价(积极/消极)的单题项量表, 这可能会将情绪因素过于简单化。

4 研究3 (个人)权力感对调节定向(策略)的影响

4.1 研究目的

研究2证明了高权力感个体更倾向于促进定向,而低权力感个体更倾向于预防定向。研究表明, 研究2采用角色扮演法所启动的权力感更多反映了社会权力感的特性(Lammers, Stoker, & Stapel, 2009;Smith, Wigboldus, & Dijksterhuis, 2008)。然而, 权力感还涉及个人权力感, 即个体不受他人影响的能力(e.g., Heider, 1958; Overbeck & Park, 2001;Thibaut & Kelley, 1959)。因此, 研究3将采用故事回忆法来启动个人权力感, 证明个人权力感与调节定向的关系。对于调节定向, 我们也通过另一种方法进行测量, 即个体所选用的调节定向策略。研究表明, 促进定向个体更多地使用热切策略来达到目标; 而预防定向个体更多地使用警戒策略来达到目标(Crowe & Higgins, 1997)。因此, 可以通过不同权力感个体所采用的调节策略来推测权力感对调节定向的影响。此外, 采用更加标准的积极/消极情绪量表(PANAS, Watson, Clark, & Tellegen, 1988)测量被试的情绪。

4.2 研究方法

4.2.1 被试与实验设计

被试是128名北京师范大学学生, 其中18名被试的数据被剔除(因为没有有效完成权力感启动任务), 剩余110名有效被试(81名女性; 18~33岁,M=25.72,SD=2.70)。随机分配54名被试为高权力感组, 56名被试为低权力感组。被试得到额外的学分。

本实验采用 2(权力感水平:高, 低)×2(调节定向量表类型:促进定向, 预防定向)的两因素混合实验设计。其中, 权力感水平为被试间变量, 调节定向量表类型为被试内变量。

4.2.2 实验程序

被试进入实验室后, 主试告知他们将会参加两个独立的研究, 一个关于对过去事件的记忆, 另一个关于决策。两个研究只是为了方便和提高效率才一起进行。

权力感采用权力感的经典启动范式——故事回忆法(Galinsky et al., 2003; Sassenberg, Ellemers,& Scheepers, 2012)。要求被试在20 min内写下一篇相关主题的短文:

高个人权力感组指导语:“请回忆一次你拥有权力感的经历。在这段经历中你能不受其他人影响而保持独立。这意味着你能完全决定自己将要做什么或能得到什么。请详细描述这个情境中发生了什么, 你有什么感受。”

低个人权力感组指导语:“请回忆一次你缺少权力感的经历。在这段经历中你必须受到他人的影响和控制, 这意味着你不能决定自己将要做什么或能得到什么。请详细描述这个情境中发生了什么,你有什么感受。”

所有被试用15~20 min的时间在一张有20行的A4纸上写下这段经历, 至少写满3/4页, 对情境的描述尽可能地生动具体。

调节定向完成权力感启动任务后, 要求被试继续填写调节定向策略问卷。

操纵检验接下来, 根据Kraus, Chen和Keltner(2011)的研究范式对被试的权力感进行操纵检验。两个操纵检验题目分别是“现在我感觉到我有很大的权力感”和“现在我感觉到我的愿望并不重要”(反向计分)。被试在7点量表上评估两个题项的描述与自身情况的符合程度(从“非常不符合”到“非常符合”, 从“1”到“7”计分), 得分越高, 说明被试的权力感水平越高, 反之则越低。两个题项得分的相关较高(α=0.89)。

情绪完成操纵检验后, 被试完成PANAS量表。

完成所有任务后, 询问被试对整个实验过程是否有疑惑, 并向被试解释实验流程和目的。所有被试都相信了伪造的实验目的, 且都报告没有意识到启动任务对其行为有任何影响。最后主试向被试致谢。

4.2.3 测量工具

调节定向策略量表采用 Ouschan, Boldero,Kashima, Wakimoto和Kashima (2007)编制的调节定向策略量表(Regulatory Focus Strategies Scale,RFSS)。该量表包含14个题项, 8个题项测量促进定向, 如“冒险对于成功来说是必要的”; 6个题项测量预防定向, 如“小心谨慎是避免失败的最佳方法”。被试在 7点量表上评估每个题项陈述与自身情况的符合程度(从“非常不符合”到“非常符合”,从“1”到“7”计分)。促进定向和预防定向策略分量表内部一致性信度分别为0.79和0.72。

情绪量表使用 Watson等人(1988)编制的积极消极情绪量表(Positive and Negative Affect Scale,PANAS)。由于本研究测量的是被试当下的状态, 因此, 量表的指导语中加入了“此时”一词。该量表包含 20个题项, 其中, 10个题项测量积极情绪, 如“骄傲的”、“兴奋的”; 10个题项测量消极情绪, 如“内疚的”、“难过的”。被试在7点量表上评估每种情绪陈述与当下自身情况的符合程度(从“非常不符合”到“非常符合”, 从“1”到“7”计分)。积极情绪和消极情绪子量表的内部一致性信度分别为0.86和0.84。

4.3 结果与分析

操纵检验通过独立样本t检验发现, 高权力感被试得分(M=5.28,SD=0.85)显著高于低权力感被试(M=3.17,SD=0.79),t(108)=11.47,p<0.001。说明权力感启动成功。

情绪通过独立样本t检验发现, 在积极情绪量上, 高权力感被试得分(M=3.76,SD=1.11)与低权力感被试(M=3.55,SD=1.14)不存在显著差异,t(108)=0.96,p> 0.05; 在消极情绪量表上, 高权力感被试得分(M=3.33,SD=1.16)与低权力感被试(M=3.46,SD=1.22)不存在显著差异,t(108)=0.59,p> 0.05。情绪数据不纳入接下来的统计分析。

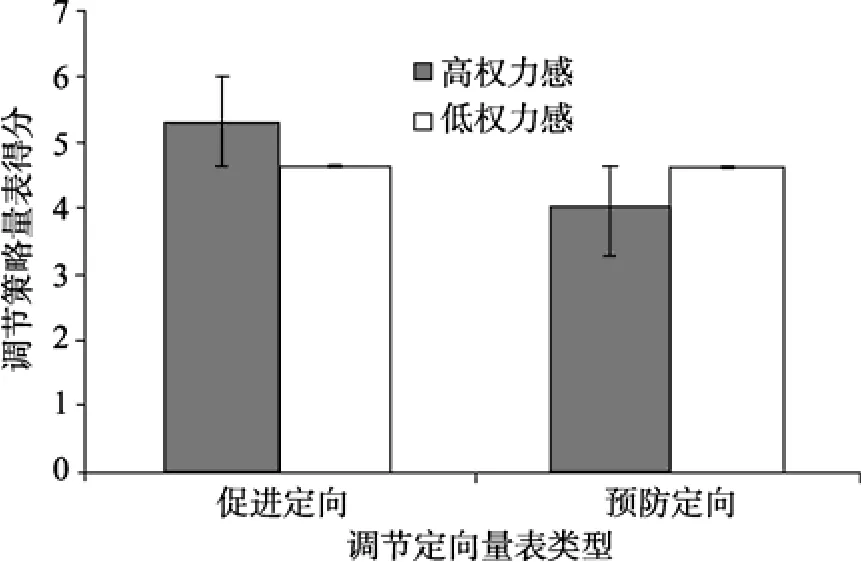

调节定向以每个被试在调节定向量表上所得的平均分作为因变量, 进行2×2混合方差分析。结果发现, 权力感水平主效应不显著,F(1, 108) < 1,p>0.05; 调节定向策略量表类型主效应显著,F(1, 108)=383.66,p< 0.001, η2=0.78, 进行事后比较发现, 被试的促进定向策略得分(M=5.63,SD=0.75)显著高于预防定向策略得分(M=4.32,SD=0.87); 权力感水平和调节定向量表类型交互作用显著,F(1, 108)=44.80,p< 0.001, η2=0.29, 见图 2。

图2 权力感水平与调节定向量表类型的交互作用

简单效应检验发现, 与本研究假设一致, 在促进定向策略量表上, 高权力感被试的得分(M=5.34,SD=0.74)显著高于低权力感被试(M=4.66,SD=0.72),F(1, 108)=23.92,p< 0.001, η2=0.18; 在预防定向策略量表上, 低权力感被试的得分(M=4.67,SD=0.95)显著高于高权力感被试(M=3.97,SD=0.90),F(1, 108)=15.76,p< 0.001, η2=0.18。

研究3再次变换了操纵权力感和测量调节定向的方式, 进一步验证了本研究的核心假设, 即个人权力感水平也影响调节定向:高个人权力感个体更倾向于促进定向; 低个人权力感个体更倾向于预防定向。此外, 研究 3发现, 即使采用更加规范的PANAS量表进行测量, 情绪仍然不能解释权力感与调节定向的因果关系, 进一步排除了权力感通过情绪影响调节定向的可能性。

5 研究4 (内隐)权力感对调节定向(策略)的影响

5.1 研究目的

研究4的目的在于探究在内隐层面权力感对调节定向的影响。研究4采用身体姿势法这种内隐的方式来启动被试的权力感, 权力感的这种具身隐喻效应已经被以往的实验研究所证实(唐佩佩, 叶浩生, 杜建政, 2015; 武向慈, 王恩国, 2014)。此外,通过高、低权力感个体所采用的调节策略来推测权力感对调节定向的影响。

5.2 研究方法

5.2.1 被试与实验设计

被试是 150名成年人, 剔除10名被试(6名被试没有认真完成问卷, 2名被试猜到实验目的; 之后, 为保证每一对被试性别相同, 同时剔除另外 2名被试的实验数据)。最后剩下140名有效被试(80名女性; 27~53岁,M=34.93,SD=3.19)。随机分配70名被试到高权力感组, 70名被试到低权力感组。被试得到额外的学分或者10元被试费。

本实验采用 2(权力感水平:高, 低)×2(调节定向量表类型:促进定向, 预防定向)两因素混合实验设计。其中, 权力感水平为被试间变量, 调节定向量表类型为被试内变量。

5.2.2 实验程序

权力感采用权力感经典启动范式——身体姿势(Carney, Cuddy, & Yap, 2010)。被试(同性别)成对参加实验, 主试将两人带到一间办公室模样的房间,并向被试说明该实验与决策有关。要求高权力感组被试坐在老板桌后面的老板椅上并做出放松舒展的姿势; 要求低权力感组被试坐在老板桌对面的学生椅上并做出团缩收紧的姿势。

调节定向完成权力感启动任务后, 要求被试继续填写调节定向策略问卷。

操纵检验操纵检验同研究2 (α=0.89)。

情绪完成操纵检验后, 要求被试在 7点量表上对自己的情绪进行评分(1代表“非常消极”, 7代表“非常积极”)。

完成所有任务后, 询问被试对整个实验过程是否有疑惑, 并向被试解释实验流程和目的。 大多数(除 2名)被试都相信了伪造的实验目的, 且所有被试都报告没有意识到启动任务对其行为有任何影响。最后主试向被试致谢。

5.2.3 测量工具

调节定向策略量表同研究3。促进定向和预防定向策略分量表内部一致性信度分别为0.80和0.75。

5.3 结果与分析

操纵检验通过独立样本t检验发现, 高权力感被试得分(M=4.73,SD=1.27)显著高于低权力感被试(M=3.61,SD=1.32),t(138)=5.08,p<0.001。说明权力感启动成功。

情绪通过独立样本t检验发现, 不同权力感水平被试的情绪效价(积极/消极)不存在显著差异,t(138)=1.68,p> 0.05, 情绪数据不纳入接下来的统计分析。

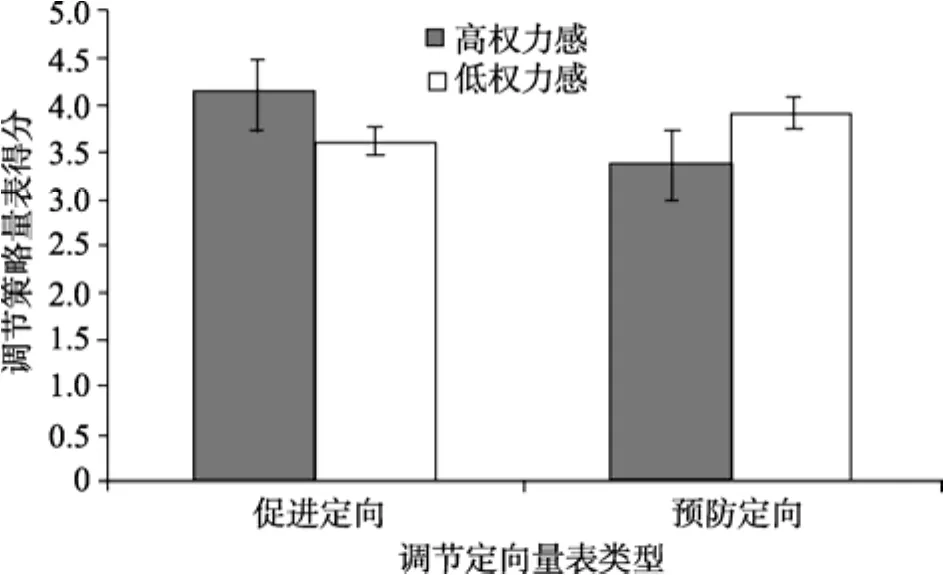

调节定向以每个被试在调节定向量表上所得的平均分作为因变量, 进行2×2混合方差分析。结果发现, 权力感水平主效应不显著,F(1, 138) < 1,p>0.05; 调节定向量表类型主效应不显著,F(1, 138)=1.94,p> 0.05; 权力感水平和调节定向量表类型交互作用显著,F(1, 138)=11.14,p< 0.001, η2=0.08,见图3。

图3 权力感水平与调节定向量表类型的交互作用

简单效应检验发现, 在促进定向量表上, 高权力感被试的得分(M=4.10,SD=1.26)显著高于低权力感被试(M=3.61,SD=1.29),F(1, 138)=5.07,p< 0.05, η2=0.04; 在预防定向量表上, 低权力感被试的得分(M=3.91,SD=1.16)显著高于高权力感被试(M=3.37,SD=1.31),F(1, 138)=6.72,p<0.05, η2=0.05。

研究4再次变换了权力感的操纵方式进一步验证了本研究的核心假设。研究4重复了研究2和研究 3的研究结果, 并且进一步发现, 在内隐的权力感操纵方式之下, 权力感对调节定向的影响依然存在, 这就更有力地证明了权力感与调节定向之间存在较强的因果关系。此外, 情绪仍然不能解释权力感与调节定向的因果关系。

6 总讨论

6.1 结果讨论

本研究通过4个研究, 采用多样的研究方法探讨了权力感对调节定向的影响, 结果发现, 高权力感个体更倾向于促进定向; 而低权力感个体更倾向于预防定向。权力感既可以是稳定的个人特质也可以是临时启动的状态性特质; 类似地, 调节定向既可以是稳定的个人特质也可以是临时启动的状态性特质。因此, 研究1首先采用相关法探索了特质性权力感和特质性调节定向之间的关系。研究 2~研究4分别采用不同的方式探讨状态性权力感对个体调节定向的影响。具体来说, 研究2采用角色扮演法启动社会权力感, 采用目标表征的方式(理想可及性, 责任可及性)测量调节定向。研究3采用故事回忆法启动个人权力感, 探究其对调节定向策略(热切, 警戒)的影响。研究 4采用内隐的身体姿势法启动权力感, 探究其对调节定向策略的影响, 进一步在内隐层面上验证了本研究对权力感与调节定向关系的假设。另外, 本研究控制了情绪因素来进一步说明权力感对调节定向的作用不是由情绪带来的附加效应, 权力感是直接影响调节定向的重要变量。

6.2 理论贡献

6.2.1 对前人相关理论的发展

本研究结果对权力感领域研究具有重要意义。本研究提出的权力感的调节定向理论并不与前人有关于权力感的经典理论相矛盾, 相反能很好地整合前人的理论。

根据权力感的趋近−回避理论, 高权力感个体更倾向于趋近动机; 而低权力感个体更倾向于回避动机(Keltner et al., 2003)。Willis (2009)在权力感的趋近−回避理论基础上探究了权力感对不同类型趋近动机(即, 促进定向的趋近动机和预防定向的趋近动机)的影响, 发现高权力感个体更倾向于促进定向的趋近动机。但这一理论仍不能解释已经发现的高权力感个体的高回避动机。本研究提出的权力感的调节定向理论可以对此做出比较合理的解释。本研究认为, 高、低权力感个体都具有趋近和回避动机, 而区别在于采用了不同的方式。高权力感个体为了个人的理想和愿望来选择趋近或者回避; 而低权力感个体为了完成责任和义务来选择趋近或者回避。也就是说, 高权力感个体更倾向于促进定向(包括趋近动机和回避动机); 而低权力感个体更倾向于预防定向(包括趋近动机和回避动机)。因此,本文提出的理论并没有否定经典的权力感趋避理论, 而是在其基础上丰富了权力感的理论和研究结果。

不仅如此, 将权力感与调节定向两个理论的结合可以从理论上说明高权力感与低权力感个体有着同样丰富的心理效应。前人研究通常更专注于高权力感对个体产生的影响而只将低权力感个体当做实验的控制组或者比较组。本研究结果不仅可以进一步说明低权力感的内涵, 也可以进一步创新性地预测低权力感个体所具有的与高权力感个体一样广泛的心理效应, 为后续研究继续探讨低权力感效应提供重要的理论基础。

此外, 心理学研究的一个十分重要的目的就是找到影响个体认知和行为的基本动机。大量的研究表明, 不同的调节定向可以广泛地影响个体的认知、情绪和行为方式(Higgins, 2012b), 但是, 对于什么因素会影响调节定向的研究还相对较少。本研究表明, 权力感会影响调节定向动机, 这也在一定程度上拓展了调节定向研究结果的范围。

6.2.2 对权力感效应的解释

大量研究发现, 相比于低权力感个体, 高权力感个体可以更快地选择目标(Guinote, 2007b; Whitson et al., 2013), 更有效地追求目标(Côté et al., 2011);而低权力感个体则不能及时刷新任务目标, 进而降低执行功能(Guinote, 2007c; Smith, Jostmann, Galinsky,& van Dijk, 2008)。这些研究结果似乎给低权力感个体赋予了消极的情感色彩, 认为低权力感个体存在一种“认知缺陷” (Guinote, 2008)。但也有研究发现, 高权力感个体并非在所有任务中的表现都优于低权力感个体(Tost et al., 2012)。

本文所提出的权力感的调节定向动机理论认为, 其原因在于不同权力感个体的调节定向不同。研究表明, 个体在与自己本身的调节定向类型相匹配的任务中表现更好(Higgins, 2005)。本研究发现,不同权力感个体对“目标”的表征方式不同, 高权力感个体倾向于促进定向, 更多将目标表征为自己的理想和愿望, 从而更加个人目标导向; 而低权力感个体倾向于预防定向, 更多将目标表征为自己的责任和义务, 没有明确的个人期望。很多研究也表明,低权力感个体并没有形成普遍的“目标追求”概念,尤其在他们认为自己的低权力感是合理的时候(Lammers et al., 2008)。与此一致, Guinote (2010)也发现, 在与高度警戒策略相关联的精细观察任务中,低权力感个体比高权力感个体有更好的任务绩效。

关于权力感对情绪的影响, 本研究发现, 高、低权力感个体在情绪上不存在显著差异, 这与以往的许多研究结果相一致(e.g., Galinsky et al., 2003);而另一些研究者却认为权力感对个体情绪产生影响(Keltner et al., 2003; Magee & Smith, 2013), 本研究为这一问题提供了新的解释视角。根据权力感的调节定向理论, 高权力感个体更倾向于促进定向,更多体验到与理想相关的情绪, 这种情感体验应有利于个体获得“收益”结果, 有利于个体控制和影响他人, 比如, 热情、自信, 这与权力感的趋避理论的假设一致(Keltner et al., 2003); 同时要注意避免“无收益”结果, 防止被他人影响和控制, 比如, 愤怒、蔑视, 这与权力感的社会距离理论的假设相一致(Magee & Smith, 2013)。而低权力感个体更倾向于预防定向, 更多体验到与责任相关的情绪, 这种情感体验应有利于个体被他人控制和影响, 比如,敬畏、感激; 同时要注意不要影响和控制他人, 比如, 尴尬、害怕, 这与权力感的趋避理论的假设一致(Keltner et al., 2003)。本研究提出的权力感的调节定向理论对权力感与情绪关系的预测,也从另一个角度证明了权力感的趋避动机理论与调节定向理论的关系。

6.3 研究未来发展方向

本研究探究了不同类型权力感对调节定向的影响, 即经常被研究者所忽视的个人权力感对调节定向的影响。本研究发现, 无论是社会权力感还是个人权力感都对调节定向产生影响, 即高权力感个体更倾向于促进定向; 而低权力感个体更倾向于预防定向, 这与前人对社会权力感和个人权力感效应异同的预测是一致的(Lammers et al,.2009), 为未来个人权力感的进一步研究提供重要的理论基础。本研究也首先证明了身体姿势启动的内隐权力感对调节定向的影响, 进一步在内隐−外显层面证明了权力感调节定向理论, 为未来研究进一步探究权力感内隐层面心理效应提供理论支持。

此外, 本研究直接采用抽象的调节定向作为因变量, 可能会有研究者因此质疑本实验的生态效度。然而, 这也是本研究方法中的一个优势, 即因变量越抽象, 所得研究结论越有可能与探讨的具体因变量本身无关, 而可以很容易地包含多样的认知、情绪和行为变量, 从而扩大了研究结论的适用范围。此外, 前人研究已经表明, 抽象的测量跟很多具有一定表面效度的测量方法有着同样的效果(Burke, Kraut, & Dworkin, 1984)。未来研究可以从不同的认知、情绪和行为方面来具体验证调节定向理论的有效性, 这样既可以进一步扩展理论的生态效度, 又可以发现权力感的新效应。

本研究也还存在一些不足, 主要体现在以下几个方面:首先, 本研究主要致力于外显层面的探究,实际上, 越来越多的研究都证明了动机的基本特征发生在意识之外, 并在内隐层面对行为产生影响(Johnson, Tolentino, Rodopman, & Cho, 2010)。因此,未来研究可以采用内隐的动机测量方法进一步对理论进行验证。其次, 权力感的调节定向理论可以预测更多尚未发现的权力感效应。更重要的是, 目前专门探讨低权力感效应的研究还非常少, 但根据本研究结果, 低权力感效应还有很大的研究空间。一方面, 低权力感的消极效应有待研究。比如, 低个人权力感的个体更加依赖他人、关注环境, 进而较少关注到自己, 而非人化就是指个体对他人或自己感情和思维的感知缺失(Haslam & Loughnan,2014; 杨文琪, 金盛华, 何苏日那, 张潇雪, 范谦,2015)。与此一致, 新近的研究发现, 低权力感使个体对自己有更强的非人化感知倾向(Yang, Jin, He,Fan, & Zhu, 2015)。另一方面, 当前对低权力感积极效应的探讨还很少, 可能会成为未来研究的新方向。根据本研究提出的权力感的调节定向理论, 低权力感个体在某些任务上比高权力感个体表现得更好, 尤其是那些需要采用警戒策略的任务, 未来可以在这方面进行深入研究。此外, 按照本研究提出的权力感的调节定向理论, 权力感影响的不是情绪的效价, 而是情绪的类型, 但目前广为采用的情绪量表还没有对情绪类型进行明确的划分, 未来研究可以采用更适合的测量方法进一步探究权力感对个体情绪的影响。

Anderson, C., & Berdahl, J.L.(2002).The experience of power: Examining the effects of power on approach and inhibition tendencies.Journal of Personality and Social Psychology, 83(6), 1362–1377.

Anderson, C., John, O.P., & Keltner, D.(2012).The personal sense of power.Journal of Personality, 80(2), 313–344.

Burke, P.A., Kraut, R.E., & Dworkin, R.H.(1984).Traits,consistency, and self-schemata: What do our methods measure.Journal of Personality and Social Psychology,47(3), 568–579.

Carney, D.R., Cuddy, A.J.C., & Yap, A.J.(2010).Power posing: Brief nonverbal displays affect neuroendocrine levels and risk tolerance.Psychological Science, 21(10),1363–1368.

Carver, C.S., & Scheier, M.F.(2012).Cybernetic control processes and the self-regulation of behavior.In R.M.Ryan (Ed.),The Oxford handbook of human motivation(pp.28–42).New York, US: Oxford University Press.

Carver, C.S., & White, T.L.(1994).Behavioral inhibition,behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: The BIS/BAS scales.Journal of Personality and Social Psychology, 67(2), 319–333.

Côté, S., Kraus, M.W., Cheng, B.H., Oveis, C., van der Löwe,I., Lian, H., & Keltner, D.(2011).Social power facilitates the effect of prosocial orientation on empathic accuracy.Journal of Personality and Social Psychology, 101(2),217–232.

Crowe, E., & Higgins, E.T.(1997).Regulatory focus and strategic inclinations: Promotion and prevention in decision-making.Organizational Behavior and Human Decision Processes, 69(2), 117–132.

Duan, J.Y., & Huang, C.Y.(2013).The mechanism of employee’s sense of power on speaking-up: A power cognition perspective.Acta Psychologica Sinica, 45(2),217–230.

[段锦云, 黄彩云.(2013).个人权力感对进谏行为的影响机制: 权力认知的视角.心理学报,45(2), 217–230.]

Elliot, A.J.(2006).The hierarchical model of approachavoidance motivation.Motivation and Emotion, 30(2),111–116.

Fast, N.J., Sivanathan, N., Mayer, N.D., & Galinsky, A.D.(2012).Power and overconfident decision-making.Organizational Behavior and Human Decision Processes,117(2), 249–260.

Fiske, S.T.(1993).Controlling other people: The impact of power on stereotyping.American Psychologist, 48(6),621–628.

Fiske, S.T.(2010).Interpersonal stratification: Status, power,and subordination.In S.T.Fiske, D.T.Gilbert, & G.Lindzey (Eds.),Handbook of social psychology(5th ed.,vol.2, pp.941–982).Hoboken, NJ, US: John Wiley & Sons Inc.

Gable, S.L.(2006).Approach and avoidance social motives and goals.Journal of Personality, 74(1), 175–222.

Galinsky, A.D., Gruenfeld, D.H., & Magee, J.C.(2003).From power to action.Journal of Personality and Social Psychology, 85(3), 453–466.

Galinsky, A.D., Leonardelli, G.J., Okhuysen, G.A., &Mussweiler, T.(2005).Regulatory focus at the bargaining table: Promoting distributive and integrative success.Personality and Social Psychology Bulletin, 31(8),1087–1098.

Galinsky, A.D., Rucker, D.D., & Magee, J.C.(2015).Power:Past findings, present considerations, and future directions.In M.Mikulincer, P.R.Shaver, J.A.Simpson, & J.F.Dovidio (Eds.),APA handbook of personality and social psychology(vol.3, pp.421–460).Washington, DC:American Psychological Association.

Galinsky, A.D., Todd, A.R., Homan, A.C., Phillips, K.W.,Apfelbaum, E.P., Sasaki, S.J., Richeson, J.A., Olayon, J.B., Maddux, W.W.(2015).Maximizing the gains and minimizing the pains of diversity: A policy perspective.Perspectives on Psychological Science, 10(6), 742–748.

Gervais, S.J., Guinote, A., Allen, J., & Slabu, L.(2013).Power increases situated creativity.Social Influence, 8(4),294–311.

Gino, F., & Margolis, J.D.(2011).Bringing ethics into focus:How regulatory focus and risk preferences influence(un)ethical behavior.Organizational Behavior and Human Decision Processes, 115(2), 145–156.

Gosling, S.D., Rentfrow, P.J., & Swann, W.B., Jr.(2003).A very brief measure of the big-five personality domains.Journal of Research in Personality, 37(6), 504–528.

Gray, J.A.(Ed.).(1987).The psychology of fear and stress(2nd ed.).Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Gu, J., Bohns, V.K., & Leonardelli, G.J.(2013).Regulatory focus and interdependent economic decision-making.Journal of Experimental Social Psychology, 49(4), 692–698.

Guinote, A.(2007a).Power affects basic cognition: Increased attentional inhibition and flexibility.Journal of Experimental Social Psychology, 43(5), 685–697.

Guinote, A.(2007b).Power and goal pursuit.Personality and Social Psychology Bulletin, 33(8), 1076–1087.

Guinote, A.(2007c).Behaviour variability and the situated focus theory of power.European Review of Social Psychology, 18(1), 256–295.

Guinote, A.(2008).Power and affordances: When the situation has more power over powerful than powerless individuals.Journal of Personality and Social Psychology,95(2), 237–252.

Guinote, A.(2010).The situated focus theory of power.In A.Guinote & T.Vescio (Eds.),The social psychology of power(pp.141–175).New York, US: Guilford Press.

Guinote, A., Weick, M., & Cai, A.(2012).Does power magnify the expression of dispositions?Psychological Science, 23(5), 475–482.

Guo, T., & Spina, R.(2015).Regulatory focus affects predictions of the future.Personality and Social Psychology Bulletin, 41(2), 214–223.

Haslam, N., & Loughnan, S.(2014).Dehumanization and infrahumanization.Annual Review of Psychology, 65,399–423.

Heider, F.(Ed.).(1958).The psychology of interpersonal relations.Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Higgins, E.T.(1997).Beyond pleasure and pain.American Psychologist, 52(12), 1280–1300.

Higgins, E.T.(2005).Value from regulatory fit.Current Directions in Psychological Science, 14(4), 209–213.

Higgins, E.T.(2012a).Beyond pleasure and pain: How motivation works.Oxford: Oxford University Press.

Higgins, E.T.(2012b).Regulatory focus theory.In P.A.van Lange, A.W.Kruglanski, & E.T.Higgins (Eds.),Handbook of theories of social psychology(Vol.1, pp.483–504).London: Sage Publications.

Higgins, E.T., Friedman, R.S., Harlow, R.E., Idson, L.C.,Ayduk, O.N., & Taylor, A.(2001).Achievement orientations from subjective histories of success: Promotion pride versus prevention pride.European Journal of Social Psychology, 31(1), 3–23.

Hogeveen, J., Inzlicht, M., & Obhi, S.S.(2014).Power changes how the brain responds to others.Journal of Experimental Psychology General, 143(2), 755–762.

Isen, A.M., & Daubman, K.A.(1984).The influence of affect on categorization.Journal of Personality and Social Psychology, 47(6), 1206–1217.

Johnson, R.E., Tolentino, A.L., Rodopman, O.B., & Cho, E.(2010).We (sometimes) know not how we feel: Predicting job performance with an implicit measure of trait affectivity.Personnel Psychology, 63(1), 197–219.

Keltner, D., Gruenfeld, D.H., & Anderson, C.(2003).Power,approach, and inhibition.Psychological Review, 110(2),265–284.

Kraus, M.W., Chen, S., & Keltner, D.(2011).The power to be me: Power elevates self-concept consistency and authenticity.Journal of Experimental Social Psychology,47(5), 974–980.

Lammers, J., Gordijn, E.H., & Otten, S.(2008).Looking through the eyes of the powerful.Journal of Experimental Social Psychology, 44(5), 1229–1238.

Lammers, J., Stoker, J.I., & Stapel, D.A.(2009).Differentiating social and personal power: Opposite effects on stereotyping, but parallel effects on behavioral approach tendencies.Psychological Science, 20(12), 1543–1549.

Magee, J.C, & Smith, P.K.(2013).The social distance theory of power.Personality and Social Psychology Review, 17(2),158–186.

Malaviya, P., & Brendl, C.M.(2014).Do hedonic motives moderate regulatory focus motives? Evidence from the framing of persuasive messages.Journal of Personality and Social Psychology, 106(1), 1–19.

Ouschan, L., Boldero, J.M., Kashima, Y., Wakimoto, R., &Kashima, E.S.(2007).Regulatory focus strategies scale: A measure of individual differences in the endorsement of regulatory strategies.Asian Journal of Social Psychology,10(4), 243–257.

Overbeck, J.R., & Droutman, V.(2013).One for all: Social power increases self-anchoring of traits, attitudes, and emotions.Psychological Science, 24(8), 1466–1476.

Overbeck, J.R., & Park, B.(2001).When power does not corrupt: Superior individuation processes among powerful perceivers.Journal of Personality and Social Psychology,81(4), 549–565.

Park, E.S., Hinsz, V.B., & Nickell, G.S.(2015).Regulatory fit theory at work: Prevention focus' primacy in safe food production.Journal of Applied Social Psychology, 45(7),363–373.

Sassenberg, K., Ellemers, N., & Scheepers, D.(2012).The attraction of social power: The influence of construing power as opportunity versus responsibility.Journal of Experimental Social Psychology, 48(2), 550–555.

Scholl, A., & Sassenberg, K.(2014)."While you still think, I already type": Experienced social power reduces deliberation during e-mail communication.Cyberpsychology,Behavior, and Social Networking, 17(11), 692–696.

Semin, G.R., Higgins, T., De Montes, L.G., Estourget, Y., &Valencia, J.F.(2005).Linguistic signatures of regulatory focus: How abstraction fits promotion more than prevention.Journal of Personality and Social Psychology,89(1), 36–45.

Smith, P.K., & Bargh, J.A.(2008).Nonconscious effects of power on basic approach and avoidance tendencies.Social Cognition, 26(1), 1–24.

Smith, P.K., Jostmann, N.B., Galinsky, A.D., & van Dijk, W.W.(2008).Lacking power impairs executive functions.Psychological Science, 19(5), 441–447.

Smith, P.K., & Trope, Y.(2006).You focus on the forest when you're in charge of the trees: Power priming and abstract information processing.Journal of Personality and Social Psychology, 90(4), 578–596.

Smith, P.K., Wigboldus, D.H.J., & Dijksterhuis, A.(2008).Abstract thinking increases one’s sense of power.Journal of Experimental Social Psychology, 44(2), 378–385.

Tang, P.P., Ye, H.S., & Du, J.Z.(2015).The spatial size metaphor of power concepts: A perspective from embodied cognition.Acta Psychologica Sinica, 47(4), 514–521.

[唐佩佩, 叶浩生, 杜建政.(2015).权力概念与空间大小:具身隐喻的视角.心理学报, 47(4), 514–521.]

Thibaut, J.W., & Kelley, H.H.(1959).The social psychology of groups.Oxford, UK: John Wiley.

Thrash, T.M., & Elliot, A.J.(2003).Inspiration as a psychological construct.Journal of Personality and Social Psychology, 84(4), 871–889.

Tost, L.P., Gino, F., & Larrick, R.P.(2012).Power,competitiveness, and advice taking: Why the powerful don’t listen.Organizational Behavior and Human Decision Processes, 117(1), 53–65.

Watson, D., Clark, L.A., & Tellegen, A.(1988).Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales.Journal of Personality and Social Psychology, 54(6), 1063–1070.

Weick, M., Guinote, A., & Wilkinson, D.(2011).Lack of power enhances visual perceptual discrimination.Canadian Journal of Experimental Psychology, 65(3), 208–213.

Whitson, J.A., Liljenquist, K.A., Galinsky, A.D., Magee, J.C., Gruenfeld, D.H., & Cadena, B.(2013).The blind leading: Power reduces awareness of constraints.Journal of Experimental Social Psychology, 49(3), 579–582.

Willis, G.B.(2009).The effects of social power on regulatory focus(Unpublished doctorial dissertation).Universidad de Granada.

Wu, X.C., & Wang, E.G.(2014).Power shifts attention on a vertical dimension: An ERP study.Acta Psychologica Sinica, 46(12), 1871–1879.

[武向慈, 王恩国.(2014).权力概念加工对视觉空间注意定向的影响: 一个 ERP证据.心理学报,46(12), 1871–1879.]

Yang, W.Q.(2015).The impact of power on motivation: The perspective of regulatory focus & approach-avoidance motivation(Unpublished doctorial dissertation).Beijing Normal University.

[杨文琪.(2015).权力感对动机的影响—调节定向与趋避动机的视角(博士学位论文).北京师范大学.]

Yang, W.Q., Jin, S.H., He, S., Fan, Q., & Zhu, Y.J.(2015).The impact of power on humanity: Self-dehumanization in powerlessness.PLoS One, 10(5), e0125721.

Yang, W.Q., Jin, S.H., He, S., Zhang, X.X., & Fan, Q.(2015).Dehumanization: Theoretical comparison and application.Advances in Psychological Science, 23(7), 1267–1279.

[杨文琪, 金盛华, 何苏日那, 张潇雪, 范谦.(2015).非人化研究: 理论比较及其应用.心理科学进展, 23(7), 1267–1279.]

Yen, C.L., Chao, S.H., & Lin, C.Y.(2011).Field testing of regulatory focus theory.Journal of Applied Social Psychology, 41(6), 1565–1581.

Zaal, M.P., van Laar, C., Ståhl, T., Ellemers, N., & Derks, B.(2011).By any means necessary: The effects of regulatory focus and moral conviction on hostile and benevolent forms of collective action.British Journal of Social Psychology,50(4), 670–689.

Zou, X., Scholer, A.A., & Higgins, E.T.(2014).In pursuit of progress: Promotion motivation and risk preference in the domain of gains.Journal of Personality and Social Psychology, 106(2), 183–201.