河南省:加大扶持力度 提高支农政策精准性

河南省:加大扶持力度 提高支农政策精准性

近年来,在河南省委、省政府的正确领导下,各级党委政府及农业部门,坚持将发展农民合作社作为提高农民组织化程度的重要载体和推进农业体制机制创新的主要方向,加大宣传、因势利导、重点扶持、规范发展,农民合作社呈现快速健康发展态势。

一、合作社发展势头迅猛

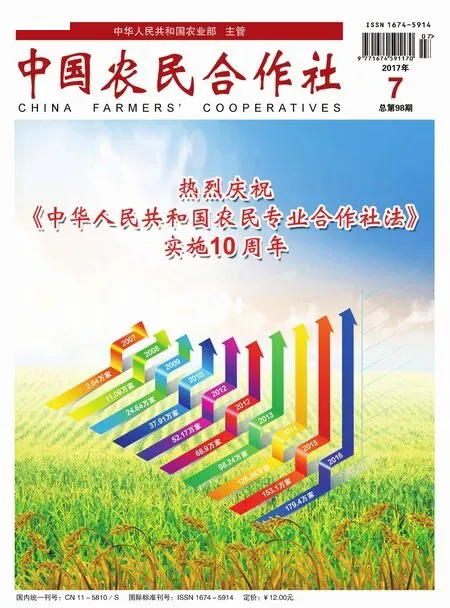

一是农民合作社快速发展。截至2016年底,全省依法登记的农民合作社达139461家,数量居全国第二位,是2007年《农民专业合作社法》实施当年的近82倍,平均每个行政村将近3家合作社。农民合作社的发展给成员带来了实实在在的收益,农户入社积极性日益高涨,合作社现有成员690万户,入社成员覆盖全省1/3以上农户。

二是社会化服务能力显著增强。农民合作社由初始的生产、技术、信息服务为主,逐步向销售、运输、贮藏、加工等各个环节延伸。随着经营规模的扩大,合作社服务区域也在不断拓展,部分合作社开始向跨乡镇、跨县域发展。目前,全省超过50%的合作社为成员提供产加销一体化服务,开展统一生产资料供应、农机作业、统防统治、技术信息、加工储藏、产品销售等服务。

三是市场竞争能力大幅提升。目前,全省有4000多家合作社拥有注册商标,4051家合作社实施了标准化生产,2200多家合作社通过了农产品质量认证。通过“农社对接”“农超对接”“农校对接”,与社区、超市、批发市场、学校等建立稳定产销关系的合作社有2086家,年销售农产品金额23.02亿元。

四是合作社发展新业态不断涌现。近年来,农民合作社突破传统的种养生产销售领域,涌现出了土地股份合作、信用互助合作、休闲旅游农业和传统民间工艺文化产品开发等多种类型的合作社。郑州市约有26%的农民合作社自发开展了农产品精深加工、“互联网+农业”、全程社会化托管、休闲观光农业、籽种农业、乡村旅游和农村电商等农业产业新业态。

五是合作层次不断提高。各地在实践中不断创新发展模式,积极引导合作社与合作社、合作社与龙头企业、合作社与科研推广机构等联合和合作,通过组建联合社、农业产业化联合体等,实现优势互补、资源共享。

二、政策措施完善给力

一是政策促进。省政府办公厅出台了《关于进一步促进农民专业合作社健康发展的意见》,省直各有关部门依据法律赋予的职责和省政府要求,制定出台了财政、税收、工商和项目支持等一系列针对农民合作社发展的扶持和优惠政策。省财政部门制定了《河南省支持新型农业经营主体发展的若干财政政策措施》《支持农业供给侧结构性改革若干财政政策》。调整财政支持方向,省财政、农业、农开、扶贫、畜牧、农机等部门,依法把农民合作社等新型农业经营主体,作为项目主要实施主体。2014年,经省政府同意,建立河南省农民合作社发展部门联席会议制度,形成了农业、财政、国土、工商、税务等部门协调配合、共同支持合作社发展的新机制。

二是示范带动。各级政府和有关部门注重发挥典型引路、示范带动的作用,坚持“民办、民管、民受益”原则,把典型示范作为促进农民合作社发展的重要手段。2014年,省农民合作社发展部门联席会议成员单位联合下发了《河南省农民专业合作社省级示范社评定及监测暂行办法》,实行部门联合评定示范社机制,加强动态管理,建立名录,分级管理,重点扶持。目前,全省有国家级示范社507家,省级示范社520家,县级及以上示范社1.8万家,形成了较为完备的国家、省、市、县四级示范体系。

三是金融支持。省财政部门制定印发了《支持农业供给侧结构性改革若干财政政策》,构建政府、银行、担保、保险、投资“五位一体”联动支农机制,帮助新型经营主体提高市场融资能力。健全和完善农业信贷担保体系,增强融资担保能力,力争到2018年资本金规模不低于50亿元,担保贷款余额达到200亿元以上,为从事农业尤其是粮食适度规模经营的新型农业经营主体提供信贷担保服务。

四是人才跟进。制定系统培训规划,采取教育培训、认定管理和政策扶持“三位一体”措施,突出生产经营型、专业技能型和社会服务型人才培训,加速“两新”(新型农业经营主体、新型职业农民)融合、一体发展,每年培训新型职业农民等6万人次。建立农民合作社辅导员制度,在全省形成了一支政策水平高、业务能力强、热心合作事业的市、县、乡三级辅导员队伍。

五是优化服务。优化流转服务,加快构建村有信息员、乡镇有中心、县(市)有网络的土地流转服务体系,建立农村土地经营权流转交易市场,为新型农业经营主体流转土地提供服务。加强调解仲裁组织基础设施建设,加快建立农村土地承包经营纠纷调解体系。优化科技服务。完善农产品现代农业产业技术体系,发挥1031个乡镇(区域)农业技术推广站作用,努力实现与新型农业经营主体的有效对接。鼓励和支持涉农科研机构、高等院校和各类科技人员,面向新型农业经营主体,开展技术研发和推广服务,建立长期的科技服务协作关系。优化信息服务。树立农业电商理念,坚持科学规划和典型带动,培育和树立一批具有引领示范作用的农业电商企业、农业生产经营主体和电商网店,充分利用淘宝等大型电商平台技术、资金、人才优势,开展“千县万村”村淘示范工程。开展国家农村信息化示范省建设,实施“快递下乡”“宽带中原”等工程,抓好电子商务进农村综合示范县建设。深入推进信息进村入户试点县工作,扩大村级信息服务站覆盖面。重点支持新型农业经营主体与大型电商平台对接,推进名特优、“三品一标”、知名品牌等农产品入驻电商平台,启动实施生鲜农产品与农资电商试点;加快推进设施园艺、畜禽水产养殖、质量安全追溯等领域物联网示范应用;大力开展新型农业经营主体电子商务技术培训,提升信息化应用水平。优化生产性服务。研究制定政府购买农业公益性服务的指导性目录,建立健全购买服务的标准合同、规范程序和监督机制,鼓励向经营性服务组织购买易监管、可量化的公益性服务。在兰考县、商丘市夏邑县等,依托新型经营主体开展土地深耕深松、小麦“一喷三防”等政府购买农业公益性服务试点,支持农业社会化服务组织建立农业综合服务超市,为新型经营主体提供合作式、托管式、订单式服务。

三、精准施策解决问题

一是融资瓶颈难以打破。金融机构的担保、授信标准高,新型农业经营主体普遍面临贷款困难、手续繁杂、隐性费用高等问题,政策性金融机构支农责任有待加强。武陟县涵香农民专业合作社反映,当前,商业银行利率、担保费等各项贷款成本高达12%,农发行虽然不需要担保,但要缴纳30%的保证金。建议国家出台指向更为明确的支持新型经营主体的金融政策,探索建立专门为新型农业经营主体服务的融资平台。

二是农业保险叫好不叫座。农民合作社等新型农业经营主体普遍反映,现有农业保险业务险种单一、覆盖范围窄、投保数额偏小,加之理赔标准不一、程序繁琐、赔付标准低,难以发挥保障农业生产、减少农民经济损失的作用。如平安保险达到减产50%,才开始赔付,而且每亩只有499元。建议国家建立农业保险激励机制,鼓励创新保险产品,开展特色经济作物、优质林果等保险业务,加快从单一基本风险保障向产量保险、收入保险、价格保险和指数保险等转变。积极探索“互联网+农业保险”融合发展。简化保险理赔程序,确保新型经营主体及时受益。

三是合作社在争取政策支持方面还处于弱势。目前,众多支农项目相继将合作社纳入支持范围,部分资金和项目甚至明确提出优先让合作社作为承担主体。但由于农民合作社实力较弱,在项目设计、项目申报等方面能力偏弱,导致合作社在获取财政涉农项目上仍处于不利地位。建议尽快推动合作社优先承担小型财政项目政策落实,明确界定小型财政项目的范围和边界,增强财政支农政策的精准性和指向性。

四是农业基础设施依然薄弱。漯河市召陵区农展种植合作社反映,租赁的土地排灌、道路、水电等配套基础设施差;农业辅助设施用地政策不落实,无法自建晒场、库房等。建议国家制定专门政策,在统一规划下,加大对新型经营主体农田基本建设的支持,提升农业生产水平。

(河南省农业厅供稿,有删节)