可雇佣性导向的培训与开发课程教学改革研究

张军成 邹艳春

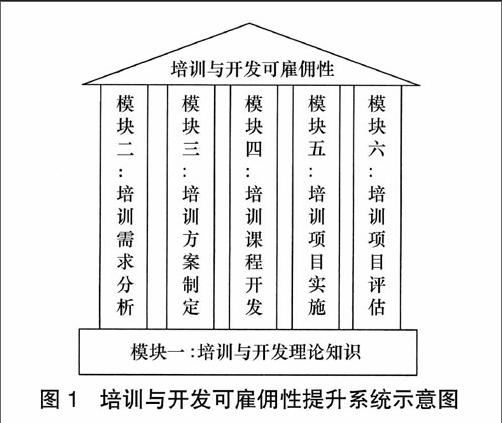

摘 要:按照可雇佣性导向的要求,以人力资源管理专业培训与开发本科课程为例,构建了一个以理论知识模块为基础,以培训需求分析、培训方案制定、培训课程开发、培训项目实施和培训项目评估等五个应用技能模块为关键支柱的课程体系,并据此实施相应教学改革探索,结果发现:学生普遍对课程的满意度及有用性评价较高,而且较好地完成了各个教学模块的学习任务并取得了较为理想的学习效果。

关键词:可雇佣性;培训与开发;教学改革

中图分类号:G642.0 文献标志码:A 文章编号:10017836(2017)03004203

一、引言

自1999年我国高校扩招拉开序幕以来,大学作为高素质人才培养的主要机构,由于长期沿袭单一的“填鸭式”授课方式,理论与实践脱节明显,教学创新不足,其培养的大学毕业生普遍存在难以适应工作岗位要求的情况。为此,深入开展高等教育改革,大量培养具有创新意识的应用型人才,已然成为我国政府、教育机构和社会各界密切关注的话题。有学者指出,可雇佣性(employability)是我国高等教育迈入大众化时代摆脱困境、与时俱进、实现跨越式发展而理应遵循的人才培养逻辑[1]。

所谓可雇佣性,一般认为是获得最初就业、维持就业和必要时重新就业所需要的能力[2]。这是一个动态的概念,它不仅涵盖了大学毕业生谋得第一份工作,并胜任该工作岗位的要求,而且还涵盖了大学生毕业后的整个职业生涯中主动或被动离职重新谋得另一份工作等方面所要求的知识、技能和态度等资本的存量,运用和部署这些资本的方法,并对潜在雇主展示这些资本的能力,以及劳动市场、个人环境等个人运作空间等等[2—3]。换言之,可雇佣性导向的人才培养逻辑,能从根本上实现大学人才培养与市场化职业要求之间的相关性,从而有利于培养一批不仅能够获得理想职业,而且还能实现职业成功的具有“真本事”的高素质人才。

由于与就业和职业成功密切相关,可雇佣性在新的市场和经济背景下已经引起了国内外学者的热烈讨论,针对在校学生可雇佣性的培养及相关问题所展开的探讨也已取得了比较丰富的成果。其中,在相对宏观层面探讨可雇佣性导向的教学改革政策措施、课程设置思路和理念等方面研究较多[4—5],也有部分研究着眼于根据可雇佣性导向改革和创新某一具体专业或学科的人才培养方案[6],虽然也有研究按照可雇佣性导向的要求围绕某一门具体课程教学开展改革[7],但这样的成果还非常少见。为此,笔者利用所在学校开展本科教学改革试点的机会,围绕所任教的培训与开发课程进行了若干改革探索,希望能够为有效培养人力资源管理专业学生的培训与开发方面可雇佣性提供相应的参考。

二、教学改革的基本思路

培训与开发属于人力资源管理专业的核心课程之一,按照可雇佣性导向的要求,该门课程的教学应该能达到帮助学生毕业时获得一份培训助理或培训专员的工作,并能为其今后往更高的职位或专业培训顾问、培训讲师等方向发展奠定一定的理论和技能基础。按照这样的思路,该门课程的教学理应能够引导学生准确地分析和把握培训与开发的需求,并能够针对这些需求设计或选择合适的方式、方法和环境、条件等,动态地执行和监控培训与开发项目,确保通过恰当的培训与开发项目实现公司战略的顺利落地。为此,笔者按照可雇佣性导向的体验学习模式[8],在课程设计和课程教学过程中尤其强调学生是可雇佣性提升的主体,并充分发挥他们在学习过程中的主动性,希望借助教师的引导和促动,学生能够较好地掌握该门课程的基本理论、基本方法和基本技术。

具体而言,在系统讲授该门课程相关理论知识的基础上,还以三级企业人力资源管理师对培训与开发模块所要求的职业能力为依据,并参考有关该门课程的其他改革经验[9],把课程内容设计成以贯穿于始终的一个理论知识模块为基础,五个应用技能模块为关键支柱的“1+5”培训与开发可雇佣性提升系统(如图1所示)。其中,理论知识模块主要采取讲授法开展教学,而五个应用技能模块则通过设计相应情境和任务以引导学生相互合作地完成体验式学习来开展教学。而为了帮助学生更加完整地体验五个应用技能模块的具体任务,在教学过程中以广州某财务咨询公司的培训计划项目为案例,引导学生按照“培训需求分析→培训方案制定→培训课程开发→培训项目实施→培训项目评估”的流程完成各项教学活动。

在培训需求分析模块,学生以小组合作的方式,根据案例材料采取合适的培训需求信息调查方法,从企业、任务和人员等不同层面分析案例企业的培训需求,并为案例企业编制具有针对性的培训需求报告。其中,培训需求报告要求充分体现对案例企业培训需求进行分析的方法、过程和成果,是该教学模块考核的依据。

在培训方案制定模块,要求学生在前一模块明确案例企业培训需求的基础上,结合案例材料并按照培训计划的基本要素,逐一明确培训目的、内容、对象、讲师、时间、地点、方法及预算等内容,并据此为案例企业编制具有针对性的培训计划书。其中,培训计划书要求完整体现案例企业培训项目的相应目的、内容、对象、讲师、时间、地点、方法及预算各项要素内容,是该教学模块考核的依据。

在培训课程开发模块,要求学生针对案例企业的具体培训需求,从培训课程开发的ISD、ADDIE等模型中选择合适的指导框架,逐步完成培训课程的整体设计、单元设计和辅助设计等具体学习任务,最终为案例企业开发出具有针对性的培训课程。其中,该教学模块的成果最终通过教学用的多媒体课件和培训讲义(或推荐培训教材)等材料来体现,这些材料将作为该教学模块考核的依据。

在培训项目实施模块,要求学生模拟案例企业人力资源部负责员工培训的团队进行运作,按照培训前、培训中和培训后三个阶段的具体工作要求,計划、组织、协调和跟踪管理整个培训项目的实施过程。其中,该教学模块的重点在于培训项目前、中、后三个阶段各项工作的有序开展,考核依据将是学生模拟执行的活动效果。

在培训项目评估模块,重点要求学生根据案例企业及培训项目的具体特点,从柯式四级评估模型、考夫曼五层次评估模型和菲利普斯五级投资回报率模型等常用培训效果评估模型中选择合适的参考框架,设计相应的评估方法、评估工具、评估方案,并据此对培训项目的效果进行科学的评估,最后根据评估结果撰写培训项目评估报告。其中,评估报告要求充分体现对案例企业培训项目的效果进行评估的方法、工具、方案和结果,是该教学模块考核的依据。

三、教学改革的主要效果

在历时一学期共54学时的课程教学过程中,该门课程基本圆满地完成了所有教学模块的各项活动。

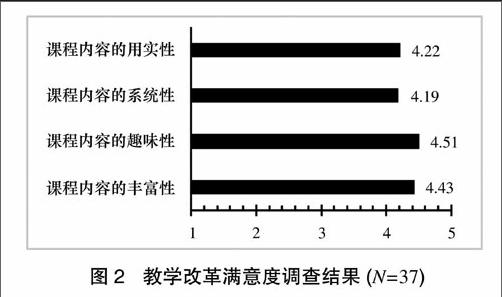

1教学改革满意度

根据课程结束后对学生进行的问卷调查结果发现(见图2),学生按照从1(非常不满意)到5(非常满意)的李克特量表对课程内容的丰富性、趣味性、系统性和实用性的评价依次为4.22、4.19、4.51和4.43分,都显著高于表示中立值的3分(P<0.001)。另外,根据本次调查设计的开放题目反馈情况来看,学生对课程的认可和参与程度也较高。例如,有的学生提到“新的课程形式比较有新鲜感,比较激发学生兴趣”,或者“不一样的教学方式带来的课程兴趣”,或者“管理游戏那part记得最清楚”,又或者“老师上课形式比较灵活,尽量让学生在实践中加深对课本知识的理解”。由此可见,笔者按照图1所示的课程体系实施的教学改革赢得学生很高的满意度,这为提升学生的上课积极性和学习参与程度具有重要的作用,从而有望为提升学生在培训与开发方面的可雇佣性奠定良好的基础。

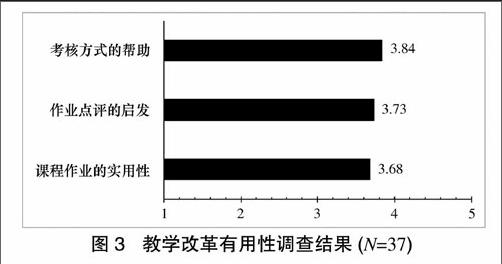

2教学改革有用性

更进一步的问卷调查结果发现(见图3),学生按照从1(非常小)到5(非常大)的李克特量表在考核方式的帮助,作业点评的启发,以及课程作业的实用性等三个方面的评价依次为3.84、3.73和3.68分,都显著大于表示中立值的3分(P<0.001)。另外,根据开放题目的反馈情况来看,部分学生反映“学会写培训计划书”,或者“课堂形式比较丰富、有趣,最大的收获是独立思考和团队合作相结合”,或者“平时作业所说得内容都能很好地掌握”,又或者“可以学到很多培训的知识,可以亲身参与一些培训,可以对各种培训形式有更深的了解”。由此可见,该门课程教学改革在提升学生培训与开发可雇佣性方面的帮助赢得了学生较高程度的评价和认可。

3学习成果概要

在整个教学过程中,学生积极投入到如图1所示的各个模块的学习中,也取得了较为理想的学习成果。在培训需求分析、培训方案制定两个模块的学习过程中,各学习小组基本能够准确地把握案例企业新聘应届毕业生营销人员在营销技能方面的不足,为此,部分学習小组在制定相应培训方案时提出,应从外部专业机构聘请从事营销技巧、客户开发和客户关系维护方面培训的讲师,在入职培训阶段对这部分营销人员进行专门培训,并且在入职头两年定期组织公司内部资深营销人员与这部分营销人员开展经验分享,基本能够按照内容和格式规范的要求编制相应培训需求报告和培训计划书。在培训课程开发模块的学习过程中,各小组基本能够针对案例企业新聘应届毕业生营销人员的培训需求开发出营销基本技巧、客户开发要点和客户关系维护一二三等培训课程,尽管囿于所任教的人力资源管理专业在校本科生营销知识和经验不足,学生所开发的这些培训课程内容离实际培训应用还存在较大差距,但相关多媒体课件和讲义都制作得格式规范、形式精美,并且他们通过该模块的学习基本掌握了培训课程开发的基本流程和要点,为日后从事相关工作奠定了一定的基础。而在要求学生模拟案例企业人力资源部负责员工培训的团队开展的培训项目实施和培训项目评估两个教学模块中,学生基本能够有序组织和开展参训人员确定、培训通知、相关人员邀请、场地设施准备、培训纪律管理等各项工作,并且根据培训项目特点对参训人员反应层、学习层、行为层和结果层等方面成果设计相应评估方法、工具和方案,对培训项目做出相对准确、合理的评估结果。另外,在整个教学过程中,学生基本能够按照内容完整、格式规范的要求完成书面作业,并且在课堂讨论、作业报告、课程试讲、培训项目组织实施等环节积极发表建设性意见,这些也都能够为他们日后从事相关工作打下一定的基础。

四、经验总结与展望

探索经验发现,学生通过学习小组内部、学习小组之间的深度协作、相互配合,先后模拟企业培训与开发职能团队或部门,以及从事培训与开发的专业机构两类不同角色,对这两类角色可能遇到的培训与开发问题及其应对措施逐渐有了比较清晰的了解。并且学生通过完成各个应用技能模块的学习任务,也能在模拟的学习任务中,深刻体会到把所学理论知识应用到培训与开发相关工作实践中的快乐和成就感,并获得培训与开发相关工作的关键技能、自我意识和自我效能感。

但探索经验也发现,虽然学生基本能够按照要求完成各个教学模块的学习任务,不过提交的作业普遍停留在内容完整、格式规范的层面,对培训与开发具体问题的思考还有待改进。例如,在分析案例企业的培训需求时,一个较明显的倾向是学生容易局限在具体的任务或人员层面,缺乏从组织层面分析案例企业的培训需求,从而可能导致后续制定的培训方案及开发的培训课程不能很好地支撑案例企业战略目标的实现。类似的问题,很大程度上是由于学生的商务管理综合素养有所欠缺而导致的,更深一层的原因或许跟他们的课程设置注重专业能力而忽视综合素养的培养倾向有关,也可能跟以往重理论传授轻实践体验的传统教学方式有关,当然还可能与学生自身对学习任务的投入程度不够有关。

因此,综合上述改革探索得到的经验和不足,今后除了继续坚持并优化可雇佣性导向的培训与开发课程体系(见图1)及教学安排外,还可以尝试围绕以下三个方面系统地予以改进。第一,积极争取相关资源支持,加强与用人单位之间的交流与合作,明确用人单位对培训与开发相关从业人员的知识、能力、技能及其他相关特质方面要求,进一步确定可雇佣性导向的培训与开发课程重点及优化思路。第二,按照可雇佣性导向的要求对人力资源管理专业现有本科课程设置,以及各门课程的具体教学内容、教学安排等进行重新设计或优化,通过各门课程的系统支撑,全面改善学生培训与开发领域的理论知识、关键技能、自我意识和自我效能感。第三,在学校层面而言,高校应注重营造教学创新的校园氛围,并建立支持教学创新的激励、监督和评价机制,鼓励、引导和帮助教师全面提升理论和实务水平,积极探索更加新颖、有效的多样化教学方法。

参考文献:

[1]赵颖,郝德永.可雇佣性:大众化时代高等教育的人才培养逻辑[J].现代教育科学,2005(1):96—97.

[2]谢晋宇,宋国学.论离校学生的可雇佣性和可雇佣性技能[J].南开学报:哲学社会科学版,2005(2):85—92.

[3]王培君.大学生就业能力结构模型研究[J].黑龙江教育学院学报,2009,28(11):35—39.

[4]汪霞,崔映芬.应对全球化的挑战,将学生可雇佣性的培养融入课程[J].比较教育研究,2009(6):31—35.

[5]郑东辉.可雇佣性导向的大学课程设计方式探讨[J].全球教育展望,2012,41(5):55—60.

[6]Guo, Z., & Beatrice I.J.M. van der, H.. Employability Enhancement of Business Graduates in China: Reacting upon Challenges of Globalization and Labour Market Demands[J].Education+Training, 2008,50(4):289—304.

[7]李凡,高霖宇.基于可雇佣性的《管理学原理》教学改革实践[J].学理论,2011(30):187—188.

[8]宋国学,谢晋宇.可雇佣性教育模式:理论述评与实践应用[J].比较教育研究,2006(2):62—66,81.

[9]吴小立.项目导向型的人力资源实践教学指标体系设计及优化研究——以培训与开发课程为例[J].广东技术师范学院学报(职业教育),2011(2):43—45,115,118.

(责任编辑:侯秀梅)