生物学核心素养导向的课堂教学

邓过房

摘 要 借助300多年的光合作用科学史研究文化,以生物学核心素养为支点,搭载光合作用的“过去-现在-未来”为主线,设计“资料提炼-科学家扮演-小组合作-模型构建-展望未来”的生物学核心素养载体主轴,利用40分钟的时间,培养学生不同层次的核心素养。

关键词 生物学核心素养 光合作用 科学史 生物学教学

中图分类号 G633.91 文献标志码 B

生物学核心素养是公民参加社会生活、经济活动、生产实践和个人决策所需的生物科学知识。那么,教师在具体的生物课教学过程中如何来提高学生生物学核心素养呢?教材文本、探究实验、现实生活、自然环境都是培养学生核心素养的对话视角。教材上有很多重要结论、原理的科学探究过程,教师应用好教材上的这些经典实验是培养学生生物学核心素养的重要途径。

以人教版高中生物必修1第五章第四节第二课时“光合作用研究的‘过去、现在、未来”为例,让学生感悟科学家严谨的科学态度、坚忍不拔的意志品质、细致的理性逻辑。本节课的学习,学生需要联系物理、化学的相关知识,在细胞层次和细胞器的水平上来认识光合作用,形成分子与细胞水平认识生物体的结构与功能是相适应的生命观念,关注光合作用研究的未来,能大胆发挥想象,树立生命科学的创新意识和创新精神。

教学中教师以光合作用研究的“过去、现在和未来”为线索,以科学史中的若干个实验为载体,在教学过程中多角度提出问题,引导学生在实验探究中进行分析、逻辑推理,进而得出结论。

1 光合作用研究的“过去”

1.1 设疑导入

教师播放有关幼苗逐渐长大成苍天大树的微视频,然后提出:幼苗是怎么长大的呢?这与光合作用有什么关系呢?光合作用又是怎样被人们发现的呢?今天,我们就一起回到300多年前,踏着科学家的足迹,领略科学家们展现出来的核心素养。

1.2 回眸科学史,共同体验光合作用研究过程中的思维魅力

教师继续提出问题:幼苗是怎么长大的呢?所需营养物质来自哪里?亚里士多德的观点是否正确?又怎样证实?

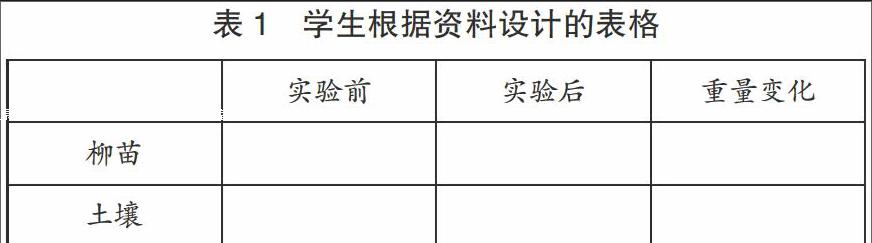

(课前已发给学生相关中英文资料阅读,并要求学生将资料整理设计成表格形式)

教师投影学生设计的表格。

教师追问:亚里士多德的实验能得出什么结论呢?是否合理严谨?同学们谈谈自己的看法。

然后,教师展示1648年比利时科学家——范·海尔蒙特通过柳树实验,推翻了亚里士多德的错误观点。教师要求学生分析海尔蒙特的实验结论是否完全正确,并提出问题:从植物生活环境的角度分析,还应考虑什么因素?空气对植物的生长有影响吗?

教师展示1771年,英国科学家——普里斯特利的实验过程动画,引导学生思考:

① 几组实验的现象是什么?② 有无植物的两组实验装置起什么作用?③ 该实验装置中玻璃罩有什么作用?

后来很多科学家重复普利斯特利的实验,但是很多不能成功,这是为什么呢?。

(教师引导学生学会从简单的实验中找到矛盾的地方,正确的进行推理判断,培养学生能够在新的问题情境中,基于事实和证据,采用适当的科学思维方法去质疑,并选用恰当的方式进行语言表达,提升学生的理性思维素养;逐步培养提出生物学问题、在给出的现有资料中形成恰当的方案并实施的科学探究核心素养。)

教师下面有请1779年的荷兰科学家“英格豪斯”隆重出场,请他针对上述问题给大家作报告。

“英格豪斯”扮演者用课件演示并指出普利斯特利的实验只有在阳光照射下才能成功,植物体只有绿叶才能更新空气。并提出问题:由于当时化学发展水平的限制,英格豪斯并不清楚植物吸收、释放气体的成分,你们根据现有的知识,知道是什么吗?

其他学生回答:吸收CO2,放出O2。

教师:直到1785年,由于发现了空气的组成,人们才明确这一结果。可见生物科学的发展需要建立在不同知识领域的基础上。在这一过程中,光能哪去了?植物光合作用需要重要的外界条件是什么?今天我们有幸“请到了”1845年的德国科学家梅耶,下面我们一起来欣赏他的风采。

“梅耶”扮演者用课件显示能量转换和守恒定律,指出植物在进行光合作用时,把光能转换成化学能储存起来。

(采用角色扮演的替代方式,一方面可以提高扮演者的語言组织、表达能力,并且身临其境的当了一回“科学家”,逐步培养自己的科学思维方式;另一方面可以激发其他学生的好奇心,感觉科学家离我们并不远,就在身边,严谨的科学思想更加容易被接受。)

教师:光能转换成化学能,贮存于什么物质中呢?植物光合作用除了释放氧气,还产生什么物质呢?

课外“科学家”小组代表结合录像介绍1864年的德国科学家——萨克斯实验过程及现象,并提出问题:① 暗处理这一步是否可以省略?为什么?② 本实验是否存在对照组?若有,请指出单一变量。③ 这个实验可得出什么结论?

教师引导学生归纳每个实验结论。

(此过程的设计,一方面是为了使学生学会综合排除无关变量,抓住变量分析实验并得出实验结论,且强化科学探究实验设计的基本方法、原则;另一方面是促进学生在小组学习中主动合作,推进探究方案或工程实践的实施,并运用科学术语报告实验结果。)

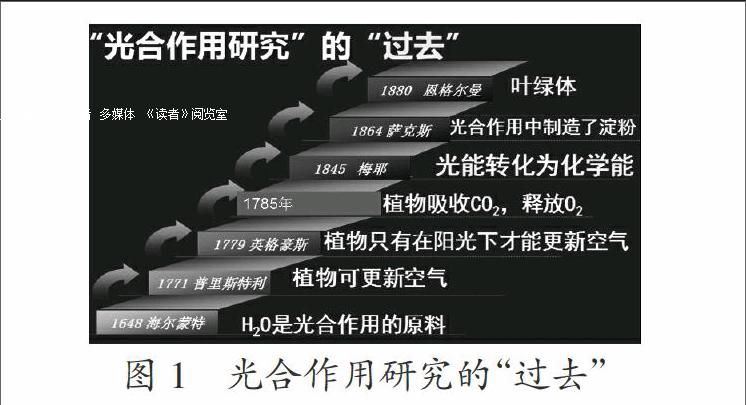

“科学家”代表回顾:光合作用研究的“过去”(图1)。

设计意图:回顾科学史中光合作用的研究历程,得出光合作用的场所、动力、原料、产物。更重要的是体会在这些经典实验中映射出来的科学家的科学精神和科学态度,以及体悟到科学的思想和方法。学生可以自己大胆的讲诉自己的体会和想法。)

2 光合作用研究的“现在”

教师再次结合光合作用的“过去”,引导提出问题:光合作用释放的氧气,到底来自于H2O还是CO2?从而启发学生深层次思考光合作用研究的“现在”。

① 采用“头脑风暴”让学生各抒己见提出光合作用中需要解决的问题。如:氧气中的氧是来自H2O还是CO2中的氧?CO2是怎样固定并转化为(CH2O)的?光能是怎样被转换成化学能而被储存的?叶绿素在光合作用过程中起什么作用?……

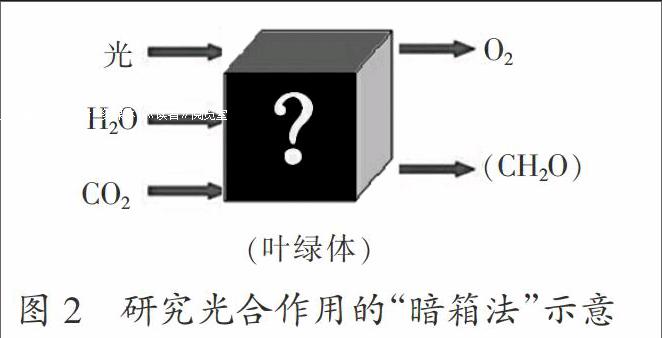

② 运用“暗箱法”引入“鲁宾、卡门实验”和“卡尔文实验”。

教师让学生以“暗箱法”(图2)尝试从科学家的角度,发现问题、提出问题,然后讨论得出结论。这样不仅构建了光合作用的深层次知识,更培养了学生较为全面的探究能力。

③ 思维探究,模型建构。教师引导学生将光反应和暗反应结合起来,结合刚才的实验推理,构建出一个光合作用的反应过程图。学生小组合作讨论,并展示汇报,学生之间加以纠错。

(本教学片段通过“头脑风暴”、“暗箱法”、“模型构建”等系列有难度深层次的活动,旨在培养学生能够恰当选用并熟练运用工具展开观察,基于对相关资料的查阅,设计并实施恰当可行的方案,运用多种方法如实记录,并创造性地运用不同学科方法解决问题,同时能够在团队中起组织和引领作用,运用科学术语精确阐明实验结果,并展开交流,提升学生各层次的生物学核心素养。)

3 光合作用研究的“未来”

部分兴趣小组的学生将对收集的近代科学家对光合作用的研究、因光合作用的研究获得诺贝尔奖的科学家的材料进行简单介绍。例如:1954年阿尔农的循环光合磷酸化的研究;英国的希尔光反应系统的研究;1982年西德生化学家米舍尔生物膜上的色素复合体的成功分离;德国科学家戴森霍弗、胡贝尔、米歇尔3位科学家测定出了光合作用反应中心膜蛋白—色素的三维空间结构,揭示出电子和能量的传递作用,这一成就在光合作用的研究中迈出了关键一步,他们因此共同获得了1988年度诺贝尔奖。2016年5月18日的《自然》杂志,发布来自中科院生物物理研究所的研究成果,他们获得了菠菜光系统II——捕光色素复合物(LHC-Ⅱ)超级复合体的结构,分辨率为3.2 ■。

(设计意图:① 目前在光合作用方面,经过了几百年的研究,即使取得了不少成果,但仍然许多问题尚不清楚,光合作用的研究还有非常多的难题要去攻克,让学生知道社会热点中的生物学议题;② 结合本世纪以来,当今人类面临的一些重大问题,如粮食、能源、资源、环境污染等,使學生能够负责任地参与社会生活和决策,通过科学实践,尝试解决现实生活中的生物学问题,增强社会责任感;③ 引导学生大胆展望光合作用研究的未来促进沉重的课后继续学习,并学会用生物知识指导、解决生产和实践中的具体问题。)

本节课借助300多年的光合作用科学史研究文化,以生物学核心素养为支点,搭载光合作用的“过去-现在-未来”为主线,设计“资料提炼-科学家扮演-小组合作-模型构建-展望未来”的生物学核心素养载体主轴,利用40 min的时间,培养学生不同层次的核心素养。

当然,仅仅40 min的课堂教学与300多年的科学史文化进行对话,时间上会显得单薄和粗糙。生物学教材上有不少这方面的科学史素材,教师如何利用开发好它们,进行新一轮的生物学核心素养教学,正是所要研究的重点。

——博弈论