团队冲突视角下的团队规模与管理绩效:来自数值仿真与问卷调查的两项证据

● 宋靖 张勇

一、引言

组织管理工作中,如何设计一个合理的组织结构以降低管理负担,提高管理绩效一直是困扰管理人员的一个难题。为了有效提升管理绩效、增强企业的应变能力和竞争性,越来越多的组织开始采用基于团队的结构形式来应对动荡变化的外部环境和日新月异的技术变革(Mathieu et al., 2014,李露, 陈春花, 2016)。但随之而来的问题是,团队型结构一定有助于组织绩效吗?哪些因素决定了团队的管理绩效?什么样的团队设计更有助于提升团队效率?

文献回顾发现,现有大量有关团队绩效的研究探讨了团队规模与团队绩效的关系。研究主要考察了团队规模与工作绩效(Mao et al.,2016)、财务绩效(Pendharkar & Rodger,2009)、 角 色 外 绩 效(Pearce & Herbik,2004),以及创新绩效(Peltokorpi & Hasu,2014)的关系。这些研究表明,团队规模与团队绩效的关系是一个值得深入研究的课题。然而以往也有研究指出,大多数团队失败的主要原因在于管理不善,而管理不力最终导致了团队的低绩效(Hackman, 2012)。但截至目前,对于团队规模是否以及如何影响团队的管理绩效尚缺乏系统的理论与实证研究。针对以往研究不足,本研究拟探讨团队规模与管理绩效的关系。

此外,Alnuaimi等(2010)指出,团队规模究竟是促进还是抑制绩效可能取决于特定的权变因素,例如任务类型和内部氛围等,但过往研究对这一问题还缺乏足够的关注。Steiner(1972)的团队过程理论也指出,团队绩效是团队投入与团队过程交互作用的结果。Liang等(2008)认为,过大的管理幅度增加沟通成本的原因不仅源于规模本身,还与团队内部的冲突水平有关。他们认为,如果团队内部的冲突水平较低,团队规模可以适度增加。因此,在考察团队规模与团队绩效的关系时,团队内部的冲突是一个需要考虑的边界条件。

基于上述分析,本研究致力于从权变理论视角考察团队规模与管理绩效的关系,以及团队冲突的调节效应。我们采用两个研究来验证假设。研究一通过构建一个数学模型,采用数值仿真来初步揭示团队规模,团队冲突与管理绩效三者之间关系的基本特征。研究二通过对来自94个企业工作团队的399名成员的问卷调查进一步证明团队规模与管理绩效之间的关系取决于团队内的冲突水平。

二、理论与假设

(一) 团队规模与管理绩效

团队规模是指构成团队的团队成员的数量(Espedalen, 2016; Wheelan, 2009)。团队研究领域中,团队规模与团队绩效的关系一致是学术研究关注的热点,但研究结论并不一致。一些研究认为小团队比大团队更有效率和活力(Espedalen, 2016; Gist, Locke, & Taylor,1987; Laughlin, Hatch, Silver, & Boh, 2006; Wheelan &McKeage, 1993),另外一些研究则发现团队生产率和绩效会随着规模的增加而增加(Fink & Thomas, 1963;Wanous & Youtz, 1986)。此外,也有研究表明,团队规模与团队绩效没有显著的相关关系(Cummins & King,1973; Dickinson & Stoneman, 1989)。针对以往不一致的结论,Hackman(2012)指出需要从更宽广的视角定义团队结果,如团队学习行为、成员满意度和团队沟通水平等,而不仅仅是从团队产出这一单一视角。基于这一理念,一些研究开始尝试从成员满意度、创新能力视角定义团队绩效(郑强国, 秦爽, 2012)。从团队构建的初衷来看,团队结构有别于传统组织结构形式的一个主要优点在于:高效的沟通能力、超强的学习能力、扁平的结构形式以及由此产生的执行力。因此,与传统的工作绩效或财务绩效等结果导向的绩效相比,过程导向的团队管理绩效的高低直接决定了团队是否能够最终成功,因而更适合作为衡量团队有效性的指标。基于此,考察团队规模与管理绩效之间的关系能够为团队绩效研究提供新见解。

基于Hackman(2012)的团队绩效多元化理念,我们将团队的管理绩效定义为团队领导的工作负担或者工作量。由于团队领导同时担负着团队的领导与指挥职能,过度的陷入沟通与协调将使其无暇专心于团队的领导工作(Wageman & Hackman, 2010)。由于管理者主要通过他人来完成任务,因此沟通量常常作为管理负担的主要衡量依据。对于团队规模究竟维持在多大才能真正保持足够的活力,达到降低管理负担的初衷?团队规模的确定是一个孤立的问题,还是需要综合考虑其他因素?以往研究没有给出明确的回答。传统的组织设计理论从管理幅度与管理绩效的关系视角,认为管理幅度的设计不宜过大,但也不宜过小,二者之间呈倒U形关系。原因在于过大的管理幅度增加了沟通的成本,而过小的管理幅度又无法发挥群体的协同效应。管理幅度是指一个主管直接指挥和管理的下属的数量(周三多等,2009)。从本质上看,团队型组织结构中的团队规模类似于管理幅度。Steiner(1972)认为,随着群体规模的增加,群体内需要协调的关系将呈指数增加,从而大大增加了管理者的管理负担,导致管理者不堪重负。此外,随着规模的增加,团队成员产出和贡献的可识别性降低,容易导致社会懒惰效应,为了提高团队效率,管理者也不得不付出更多的精力用于团队成员之间的沟通与协调,管理负荷也随之增加。因此,根据Steiner(1972)的团队过程与效率理论,团队的管理绩效会随着规模的增加而降低。

但另一方面,Williams和O'Reilly(1998)的信息/决策视角则认为,较大的团队能够提供更多的认知资源,增加了团队的知识和技能,提高了团队处理信息的能力。不仅如此,具有不同知识和技能的成员还可以获取团队外部的信息,从而进一步增加团队的信息和知识储备。因此,根据Williams和O'Reilly的理论,较大的团队由于拥有更多的技能和问题解决能力,因而可以间接降低管理者的投入和负担。

以上冲突的推理表明,团队规模和管理绩效的关系可能并非简单的正向或者负向关系。过低的规模虽然无需投入更多的精力用于协调成员间的关系,但较少的认知资源却需要团队领导更多地投入到指挥、引导和激励,同样增加了管理负担。相反,过大的规模虽然有助于增加团队的能力,但也同时增加了沟通量。相比之下,中等规模的团队更有助于降低管理负担,增加管理绩效。由此我们提出以下假设:

假设1:团队规模与管理绩效之间为倒U形的曲线关系。

(二)团队冲突的调节效应

团队冲突是指团队成员间由于工作安排、任务分配或知识背景的差异等导致的意见不一致,并最终发展为行为上的对立和对抗等现象(Wall & Callister, 1995)。早期研究认为团队冲突与团队规模本身有关,一般的观点是团队规模越大,团队内冲突水平越高(Rahim & Bonoma,1979)。但后来的研究显示团队冲突与团队规模本身并没有必然的相关关系,团队冲突主要源于成员知识背景的差异、团队内的任务分配和激励机制等(Jehn, 1999; Jehn et al., 2008)。因此,即便是较大规模的团队,团队内的冲突水平也可以通过团队成员的选拔,合理的任务安排和互依性的奖励机制予以有效的控制。

基于团队过程与效率理论和信息/决策视角,我们推测当团队内冲突水平过高时,由于协作链增加导致的协调成本会进一步放大,而由于规模带来的认知资源也无法有效利用,从而强化了规模对管理绩效的消极效应,弱化了规模的积极效应。具体而言,当团队冲突水平过高时,由于规模增加导致的指数式增加的协作链需要团队领导投入更多的精力进行沟通和协调,而且由于成员之间存在矛盾和冲突,各种偏见和成见降低了团队成员之间的知识分享,团队的认知资源无法得到高效利用。极端情况下,当所有成员之间均存在冲突和矛盾时,团队领导的主要精力都将用于协调冲突和矛盾,此时团队结构并不必然优于非团队结构,团队便失去了存在的意义。

反之,当团队冲突水平较低时,如果规模过小,虽然团队内的协作链较少,但团队的认知资源也少,为了获得高绩效,此时需要团队领导投入更多的精力用于激励、沟通和说服,因而管理绩效不会很高。随着规模的增加,尽管有更多的沟通要求,但由于成员相互之间相互理解,相互合作,团队领导并不需要投入过多的精力进行沟通和协调。而另一方面,大规模团队蕴含的认知资源也可以得到更好的分享和利用,也间接降低了团队领导的工作负荷和投入。极端情况下,当团队内没有任何冲突,成员之间彼此尊重,相互欣赏时,即便规模增加到很大,也不会显著增加管理者的工作负担,也就是说理论上团队规模可以无限增大。因此,当团队内冲突水平较低时,管理绩效随着规模的增加而呈曲线方式增加,而且随着规模的增加和冲突的减小,最终会维持在一个稳定水平。由此,本文提出如下假设:

假设2:团队冲突调节团队规模与管理绩效的关系:当团队内冲突水平较高时,管理绩效随团队规模的增加而呈非线性降低趋势;反之,当团队内冲突水平较低时,管理绩效随着团队规模的增加而呈非线性增加,并且随着冲突的进一步减少逐渐稳定在一个恒定水平。

三、研究一:仿真研究

(一)模型构建

假设某企业共有员工N人。采用两种不同的组织结构形式:(1)非团队工作方式;(2)团队工作方式。以沟通次数即工作量作为衡量管理负担——管理绩效的指标。

第一种管理方式下,若需保持组织不发生冲突,则主管需做每位员工的工作,即至少需与每位员工沟通一次,故管理负担为N。

第二种管理方式下,假设团队规模为 (k≥2),若团队内未发生冲突,则领导只需与团队主管沟通一次。若团队内发生冲突,则须与每个成员再沟通一次,则管理负担为k+1。

假设每个人与他人发生冲突的概率为p,每个人与他人发生冲突是随机的,且相互独立。则每个人不与他人发生冲突的概率为q=1-p,由k人组成的团队不发生冲突的概率为q k,发生冲突的概率为1-q k。

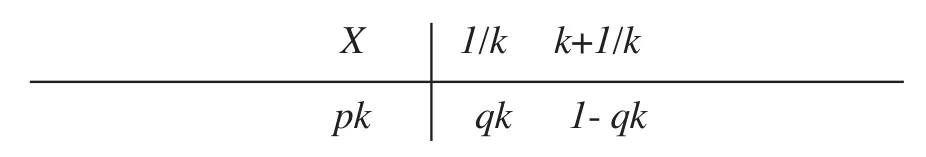

假设团队规模为k,领导与每位成员沟通的次数为X,则X是一个随机变量,其分布律可以表示为:

假设与团队内每人沟通的次数为X,E(X)为X的期望值,则组织管理成本为:

1. 团队规模与管理绩效

对(1)式中k求偏导数可得:

当q= 1,即团队内发生冲突的几率为0时,(2)式小于0。因此,E(X) 为k的减函数,且E(X)<1。此时,管理绩效将随着规模的增加而增加,且团队型结构优于非团队型结构。因此,理论上,团队规模可以无限增加。

表1 数值仿真结果

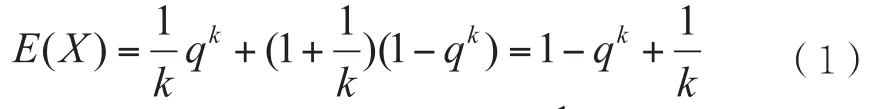

图1 团队冲突的调节效应

当q= 0,即每个团队成员都会与他人发生冲突时,E(X)=1+1/k>1。此时虽然管理绩效随着规模的增加而降低,但无论规模多大,团队型结构的管理绩效都劣于非团队型结构。因此,此时采用团队型组织结构便没有必要。

当0<q<1时,采用数值仿真方法探讨团队规模、团队冲突与管理绩效三者之间的关系(见表1)。表1的数值仿真结果显示:

(1) 取较大值时(例如0.7≤q≤1),管理负担有先减少后增加的趋势,且E(X) <1。当q=0.999时,k=34,即团队规模为34人时,管理负担最小 ;当q=0.99时,k=11,即团队规模为11人时,管理负担最小;当q=0.95时,k=5,即团队规模为5人时,管理负担最小 ;当q=0.9时,k=4,即团队规模为4人时,管理负担最小;当q=0.8或0.7时,k=3,即团队规模为3人时,管理负担最小。

(2)表1还显示,当q取较小值时(0<q<0.7),尽管管理负担随着 的增加而减小,但无论k为多大,E(X)>1。这表明,当团队内的冲突水平较高时,与非团队型结构相比,尽管管理负担会随着规模的增加而降低,但总体的管理绩效却低于非团队型结构。

以上结果表明团队内冲突在不同水平时,团队规模对团队管理绩效的影响并不相同,团队冲突对团队规模和管理绩效的关系具有调节效应(见图1)。假设2得到初步验证。

2.团队冲突与管理绩效

尽管本研究并没有假设团队冲突对管理绩效的主效应,我们依然检验了二者之间的关系。(1)式对q求偏导数得:这表明管理绩效随团队冲突水平的增加而降低,表1的仿真结果也表明,无论团队规模是多少,沟通次数都会随着冲突的增加而增加。因此,团队冲突对管理绩效有负向影响。

四、研究二:实证研究

为进一步验证上述结论,我们采用实证研究方法考察团队规模、团队冲突和团队绩效三者之间的关系。

(一)样本

我们对来自河南省一家大型制造业企业的450名员工发放了问卷。这些员工是从98个不同的工作团队中随机抽取。我们采用现场发放、现场收回的方式完成问卷。我们从员工和团队领导两个来源获取数据。员工问卷包括团队冲突及人口学变量,团队领导则对管理绩效进行打分。最后收到有效员工问卷399份,有效回收率88.67%。这399个员工来自94个不同的团队。399个有效员工被试中,女性193名,占48.4%,82%以上的接收过大专以上教育。平均年龄31.28岁。平均工龄6.44年。94名参与调查的团队主管中,男性占84%,平均年龄43.13岁,接受过大专以上教育的占98.8%。

(二)测量工具

本文采用的量表全部来自国外主流期刊已发表的文献,为确保中英文版本的一致性,我们采用了标准的双向翻译程序。我们首先将这些量表翻译成中文,再由在国外有多年留学经历的本领域专家译成英文,对比翻译后的英文与原英文的差异,对中文问卷进行修改。

团队绩效:采用Bolino和Turnley(2005)的量表。共3个题目:“我的工作量太大了”;“我从来都没有足够的时间把所有的工作做好”;“我的工作量经常超过了一个人的能力范围”。问卷采用李克特7点计分,1表示完全不同意,7表示完全同意,从1到7表述同意程度增加。本研究中,该量表的α系数为0.87。

团队规模:本文以团队的实际人数作为团队规模的度量。

团队冲突:采用由Rahim(1983)修订的8个条目的团队内冲突问卷。样题如:“我们团队中成员间不够和谐”。问卷采用李克特5点计分,1表示完全不同意,5表示完全同意。在本研究中,该量表的α系数为0.93。由于团队冲突要被聚合成为一个团队层面的变量,我们检验了多层次研究中常用的三个指标:组内一致度(rwg),组内相关(1),即ICC(1),以及组内相关(2),即ICC(2)(陈晓萍等,2008)。分析结果显示,rwg为0.88,ICC(1)为0.44,ICC(2)为0.77。这表明,将个体层面的数据聚合到团队层面是合适的。

控制变量:为了避免其他的一些无关变量的影响混淆本研究中变量间的因果关系,本研究控制了团队任期。团队任期以团队成立的实际年限作为度量。

(三) 结果

1. 描述统计与相关分析

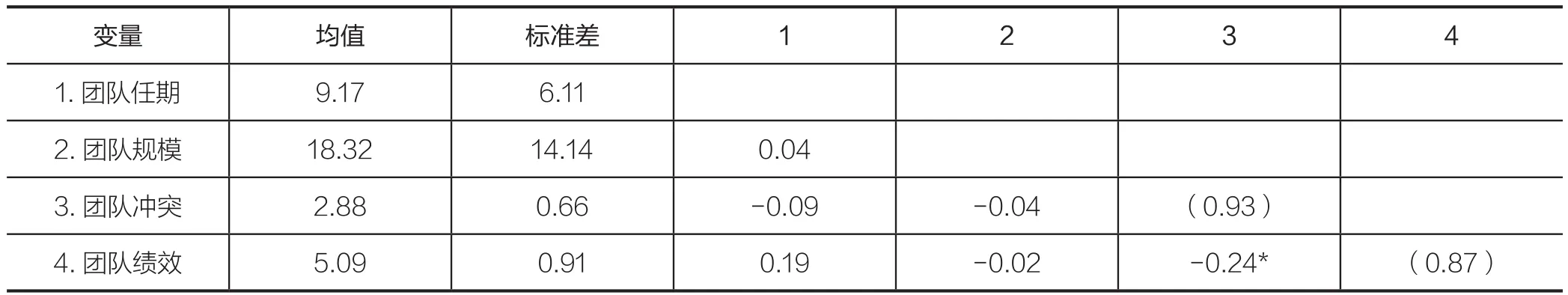

表2给出了变量的均值、标准差和相关系数。分析结果显示,团队规模与团队绩效没有显著的相关关系(r=-0.06,n.s)。团队冲突与团队绩效有显著的负相关关系(r= -0.24,p< 0.05)。

2. 回归分析

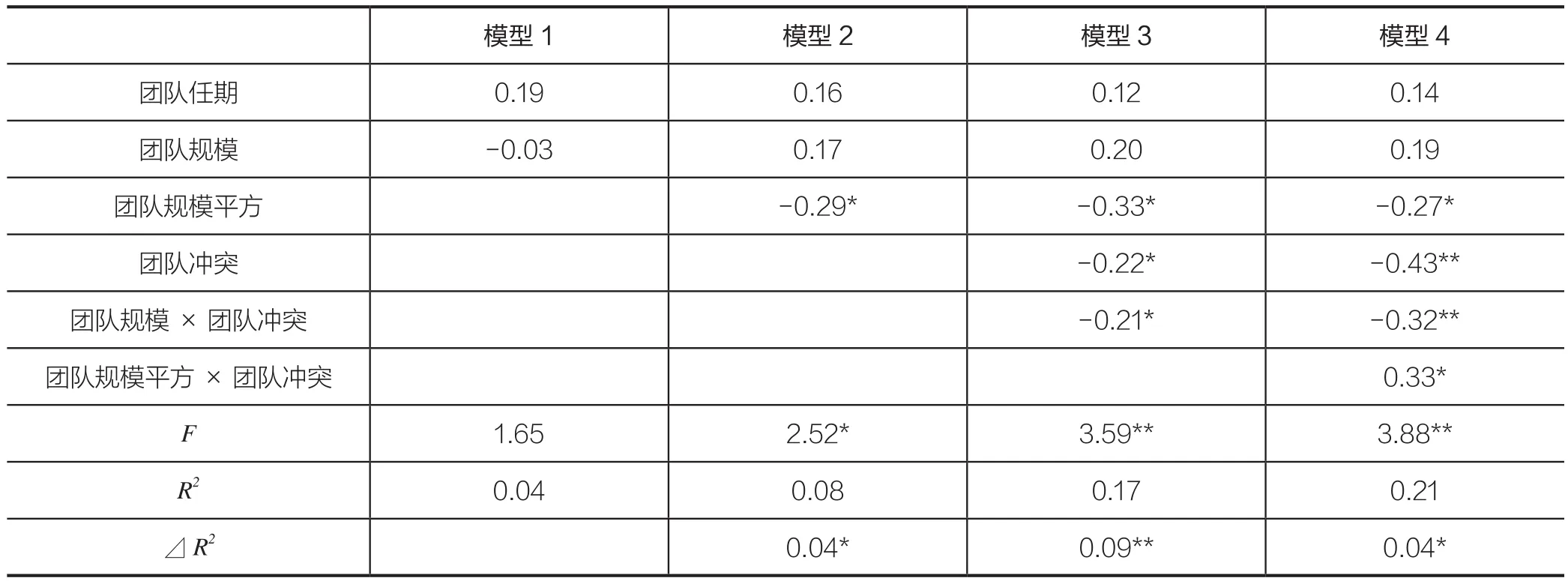

先对自变量、调节变量进行中心化处理,然后进行回归分析。具体分析结果见表3。

表2 变量的描述统计结果(n=94)

表3 回归结果

模型1显示,在控制了团队任期后,团队规模对团队绩效没有显著的影响(β= -0.03,n.s)。模型2显示,团队规模的平方对管理绩效有显著的负向影响(β= -0.29,p<0.05),这表明团队规模与管理绩效之间为倒U形关系,假设1得到验证。模型3显示,在团队冲突以及团队冲突与团队规模的乘积项进入回归方程后,团队冲突对管理绩效有显著的负向影响(β= -0.22,p<0.05),团队冲突与团队规模的交互项对管理绩效有显著的负向影响(β= -0.21,p< 0.05)。模型4显示,团队冲突与团队规模的平方的交互项对管理绩效的影响同样显著 (β= 0.32,p<0.05),假设2得到初步验证。

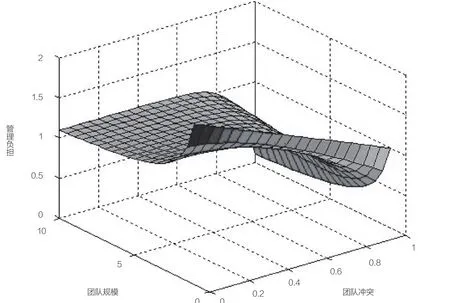

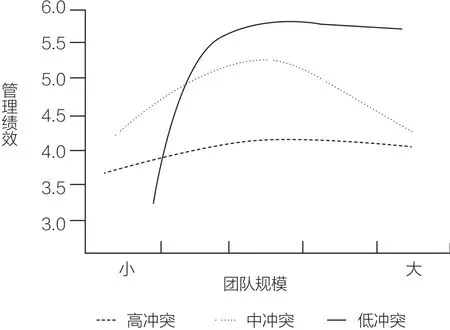

图2 团队冲突的调节效应

根据Aiken和West(1991)的研究,曲线模型的一次方调节只改变曲线的倾斜度而不影响其形状,曲线模型的二次方调节只改变曲线的弯曲度而不影响其倾斜度。本研究结果显示,团队冲突与团队规模及其平方的乘积项的系数均显著,这表明在高和低两种团队冲突情境下,回归曲线的形状及倾斜度均有差异。为进一步检验调节效应结果,采用Aiken和West的方法,我们估计了在高冲突(高于均值一个标准差)、中冲突(均值左右一个标准差之间)和低冲突水平(低于均值一个标准差)三种情况下回归线斜率的显著性。结果显示,在低冲突情境下,在团队规模的低点简单斜率为显著的正值(β= 0.86,t= 3.53,p<0.001),中间点简单斜率为显著的正值(β= 0.37,t= 2.25,p< 0.05),高点为不显著的负值(β= -0.12,t= -0.75,n.s)。这表明,当团队内冲突水平较低时,团队绩效随着团队规模的增加而非线性增加。中冲突情境下,在团队规模的低点简单斜率为显著的正值(β= 0.65,t= 3.32,p< 0.01),中间点简单斜率为不显著的正值(β= 0.34,t= 1.40,n.s),高点为显著的负值(β= -0.34,t= -2.22,p<0.05)。这表明,在一般情况下(即团队冲突在中等水平情况下),团队规模与管理绩效之间为倒U形关系。高冲突情境下,简单斜率在团队规模的低(β= 0.44,t =1.65,n.s),中(b= 0.06,t =0.35,n.s)和高(β= -0.17,t =-0.54,n.s)三个点与零均无显著差异。这表明,当团队内冲突水平较高时,管理绩效虽然会随着团队规模的增加而略有增加,但总体上却处于较低水平。具体的调节效应见图2。假设2得到进一步验证。

五、讨论

本研究采用数值仿真与实证研究相结合的方法探讨了团队规模、团队冲突和管理绩效三者之间的关系,数值仿真和实证研究两种研究方法均证实了团队规模与管理绩效的关系取决于团队内的冲突水平:(1)总体而言,团队规模与管理绩效之间的关系为倒U形关系。(2)理想状态下,即团队内不存在任何冲突时,管理绩效随团队规模的增加而增加,且团队型结构的管理绩效优于非团队型结构,此时,团队规模理论上可以无限扩大。(3)当团队内冲突水平较高时,尽管管理绩效随着团队规模的增加而增加,但无论规模为多大,管理绩效都低于非团队型组织结构,因此,采用团队型结构的管理优势不复存在。以上研究结果对团队规模和团队绩效之间关系研究的相关文献进行了丰富和拓展,对企业人力资源管理和团队管理也具有重要的实践启示。

(一)理论意义

本研究发现对于揭示团队规模影响团队绩效的作用效果与边界条件具有重要的理论意义。首先,针对以往团队规模与团队绩效关系不一致的研究结果,我们检验了团队规模对团队管理绩效的影响。研究结果显示过高或过低的团队规模都不利于增加团队的管理绩效,中等规模的团队有更高的管理绩效。这些研究结果表明为了确定究竟多大的团队规模更有利于团队绩效,研究者们不仅要考虑实际的团队规模大小,还要考虑具体的团队绩效类型,忽略团队绩效类型差异可能是造成过往不一致研究结论的一个重要原因。

其次,本研究还清晰地显示,为了最终确定团队规模与管理绩效的关系,研究者们还需要考虑团队冲突这一因素。以往研究分别基于团队过程与效率理论和信息/决策理论得出了不一致的研究结论。本研究通过考察团队规模与管理绩效的关系,证明了团队冲突在团队规模和管理绩效之间扮演了至关重要的角色。具体而言,当团队内冲突水平较高时,管理绩效随团队规模的增加而呈非线性降低趋势;反之,当团队内冲突水平较低时,管理绩效随着团队规模的增加而呈非线性增加,并且随着冲突的进一步减少逐渐稳定在一个恒定水平。这些研究结果印证了Alnuaimi等(2010)和Liang(2008)等的观点,即团队规模与管理绩效的关系与团队内的氛围密切相关,丰富了我们对团队规模与团队绩效之间关系的认识。

最后,数值仿真和实证研究结果还表明,管理绩效随着团队内冲突水平的增加而降低,而且这种负相关关系与团队规模的大小无关。以往有研究认为团队冲突与团队绩效之间为负向关系(De Dreu,2003),也有研究发现团队冲突与团队绩效之间为倒U形关系(Farh et al., 2010),另外还有研究认为团队冲突究竟是促进还是抑制了团队绩效取决于特定的情景条件(Choi & Cho,2011)。我们认为,造成以上不一致结论的一个原因可能是没有区分绩效类型。本研究聚焦于团队的管理绩效,证实了团队冲突对管理绩效具有负向效应,从而对以往研究进行了丰富和拓展。

(二)实践意义

本研究结果为企业如何通过管理团队冲突降低管理成本,提升团队绩效提供了几点重要启示。首先,本研究发现团队规模对管理绩效有倒U形的影响,这提示我们从团队管理视角来看,设计过大或过小的团队都无助于发挥团队结构的组织优势,考虑到现实中的团队无法完全避免各种人际矛盾和冲突,设计中等规模的团队更有助于最大限度地激发团队的潜能。其次,本研究证实了团队冲突对团队规模——管理绩效关系具有显著的正向调节效应。这表明,团队型结构并非在任何情况下都具有协作优势。这种组织结构形式究竟是否有助于提升管理绩效取决于团队内冲突水平的大小。对企业而言,通过形式多样的管理措施,如团队文化建设、合理的任务设计和分配机制等来降低团队内的冲突水平,才可以有效地发挥团队型组织结构的管理优势,并且可以在不增加管理负担的情况下,适度增加团队规模,充分发挥大规模团队的资源优势。

六、不足与展望

尽管本研究取得了一些有价值的研究结果,但仍存在一些不足之处需要后续的研究继续深入探讨,一些潜在的调节变量和中介机制也需要继续深入挖掘和检验。首先,研究二采用横截面的研究设计造成无法严格地检验变量间的因果关系。未来的研究可以考虑采用纵向研究方法考察团队规模与管理绩效的关系。其次, 基于团队过程与绩效理论和信息/决策视角,本研究聚焦于团队冲突这一调节变量,而实际上,团队规模和管理绩效的关系还有可能受其他变量的影响。例如,团队学习可能通过影响团队成员对团队认知资源的利用,进而影响团队规模与绩效的关系。因此,今后的研究可以考察其他变量对团队规模-管理绩效之间关系的调节效应。第三,本研究仅仅考察了影响团队规模与管理绩效之间关系的调节变量,而对团队规模究竟通过何种中介机制影响管理绩效,本文并未深入考察。未来的研究需要在这方面进行一些有益的尝试,这有助于更加完整地揭示团队规模与管理绩效的关系。最后,本研究中的管理绩效评价采用的是团队领导自评的方法。尽管从现实层面来看,只有团队领导本人最清楚自己的工作负担,但这种评价方法必然带有主观的成分,无法消除潜在的社会称许性。未来的研究可以考虑采用自评和他评相结合的评价方法,以进一步提升研究的严谨性和可信度。

七、结论

过小或过大的团队规模都不利于提升管理绩效,中等规模的团队管理绩效更好。但这种情况在不同的团队冲突水平下会有所不同:当团队内冲突水平较高时,不仅协调和沟通的数量呈指数方式增长,团队的认知资源也无法得到有效利用,此时,管理绩效随团队规模的增加而呈非线性迅速降低趋势;反之,当团队内冲突水平较低时,不仅协调成本大大降低,团队的认知资源也可以充分利用,管理绩效随着团队规模的增加而呈非线性增加趋势,随着冲突的进一步减少,会逐渐稳定在一个恒定水平。并且在理想状态下,如团队内没有任何冲突时,理论上团队规模可以无限增加。

1. 陈晓萍、徐淑英、樊景立:《组织与管理研究的实证方法》, 北京大学出版社, 2008年版。

2. 李露、陈春花:《服务型领导对团队绩效的影响:一个调节—中介模型的构建》,载《中国人力资源开发》,2016年第11期, 第40-47页。

3. 郑强国、秦爽:《文化创意企业团队异质性对团队绩效影响机理研究——基于团队知识共享的视角》, 载《中国人力资源开发》,2016年第17期, 第23-32页。

4. 周三多、陈传明、鲁明泓:《管理学》, 复旦大学出版社,2009年版。

5. Aiken L S, West S G. Multiple regression: Testing and interpreting interactions.Newbury Park, CA: Sage, 1991.

6. Alnuaimi O A, Robert Jr L P, Maruping L M. Team size, dispersion, and social loaf i ng in technology-supported teams: A perspective on the theory of moral disengagement. Journal of Management Information Systems, 2010, 27(1): 203-230.

7. Bolino M C., Turnley W H. The personal costs of citizenship behavior: The relationship between individual initiative and role overload, job stress, and workfamily conf l ict. Journal of Applied Psychology, 2005, 90(4): 740-748.

8. Choi K, Cho B. Competing hypotheses analyses of the associations between group task conf l ict and group relationship conf l ict. Journal of Organizational Behavior,2011, 32(8):1106-1126.

9. Cummins R, King D. The interaction of group size and task structure in an industrial organization. Personnel Psychology, 1973, 26(1): 87-94.

10. De Dreu C K W. Task versus relationship conf l ict, team performance, and team member satisfaction: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 2003, 88(4): 741-749.

11. Dickinson A, Stoneman K. Individual performance as a function of group contingencies and group size. Journal of Organizational Behavior Management, 1989,10(1):131-150.

12. Espedalen L E. The effect of team size on management team performance:The mediating role of relationship conf l ict and team cohesion (Unpublished Master thesis). University of Oslo, 2016.

13. Farh J L, Lee C, Farh C I C. Task conf l ict and team creativity: A question of how much and when. Journal of Applied Psychology, 2010, 95(6): 1173-1180.

14. Fink C, Thomas E. Effects of group size. Psychological Bulletin, 1963, 60(4): 371-384.

15. Gist M, Locke E, Taylor M. Organizational behavior: Group structure,process, and effectiveness. Journal of Management, 1987, 13(2): 237-257.

16. Hackman J R. Leading teams: Setting the stage for great performances.Boston, Mass: Harvard Business School Press, 2002.

17. Hackman J R. From causes to conditions in group research. Journal of Organizational Behavior, 2012, 33(3):428-444.

18. Jehn K A. Diversity, Conf l ict, and team performances summary of program of research. Performance Improvement Quarterly, 1999, 12(1): 6-19.

19. Jehn K A, Greer L, Levine S, Szulanski G. The effects of conflict types,dimensions, and emergent states on group outcomes. Group Decision and Negotiation,2008, 17(6):465-495.

20. Laughlin P, Hatch E, Silver J, Boh L. Groups perform better than the best individuals on letters-to-numbers problems: Effect of group size. Journal of Personality and Social Psychology, 2006, 90(4): 644-651.

21. Liang J H, Rajan M V, Ray K. Optimal team size and monitoring in organizations. The Accounting Review, 2008, 83(3): 789-822.

22. Mathieu J E, Tannenbaum S I, Donsbach J S, Alliger G M. A review and integration of team composition models moving toward a dynamic and temporal framework. Journal of Management, 2014, 40(1):126-156.

23. Mao A, Mason W, Suri S, Watts D J. An experimental study of team size and performance on a complex task. Plos One, 2016, 11(4): e0153048.

24. Pendharkar P, Rodger J A. The relationship between software development team size and software development cost. Communications of the Association for Computing Machinery, 2009, 52(1):141-144.

25. Pearce C L, Herbik P A. Citizenship behavior at the team level of analysis:The effects of team leadership, team commitment, perceived team support, and team size. Journal of Social Psychology, 2004, 144(3): 293-310

26. Peltokorpi V, Hasu M. How participative safety matters more in team innovation as team size increases. Journal of Business Psychology, 2014, 29(1): 37-45.

27. Rahim M A. Measurement of organizational conflict. Journal of General Psychology, 1983, 109(2): 189-199.

28. Rahim M A, Bonoma T V. Management organization conf l ict: A model for diagnosis and intervention. Psychological Reports, 1979, 44(3):1323-1344

29. Steiner I D. Group process and productivity. New York: Academic Press,1972.

30. Turner J C, Hogg M A, Oakes P J, Reicher S D, Wetherell M S. Rediscovering the social group: A self-categorization theory. Basil Blackwell, 1987.

31. Wageman R, Hackman J R. What makes teams of leaders leadable? In N.Nohria & R. E. Khurana (Eds.), Advancing leadership. Boston: Harvard Business School Press, 2010.

32. Wall J A, Callister R R. Conf l ict and its management. Journal of Management,1995, 21(3): 515-558.

33. Wanous J, Youtz M. Solution diversity and the quality of group decisions.Academy of Management Journal, 1986, 29(1):149-159.

34. Wheelan S, Abraham M. The concept of intergroup mirroring: Reality or illusion? Human Relations, 1993, 46(7):803-825.

35. Wheelan S A. Group size, group development, and group productivity. Small Group Research, 2009, 40(2): 247-262.

36. Williams K Y, O’Reilly C A. Demography and diversity in organizations: A review of 40 years of research. Research in Organizational Behavior, 1998, 20, 77-140.