正义的审判

——专访沈阳特别军事法庭审判二战日本战犯亲历者权德源

(本刊采写:凌秋千 李英霞)

正义的审判

——专访沈阳特别军事法庭审判二战日本战犯亲历者权德源

(本刊采写:凌秋千 李英霞)

【特别策划】

编者按:

2017年1月3日,教育部发函要求在中小学地方课程教材中全面落实“十四年抗战”概念,意味着将“十四年抗战”概念上升到国家层面。在这样一个历史节点,本刊专访了原辽宁公安司法管理干部学院民法经济法教研室主任、沈阳特别军事法庭审判二战日本战犯亲历者权德源①权德源,1932年12月出生,男,朝鲜族,朝鲜庆北人,中共党员。毕业于中国政法大学(原北京政法学院),辽宁公安司法管理干部学院(原中央政法干校东北分校)副教授(现已退休)。曾任申扬律师事务所律师,沈阳仲裁委员会仲裁员,兼任沈阳市法学会常务理事,沈阳市朝鲜族联谊会常务理事,沈阳市经济行政法律顾问中心高级法律顾问等职务。。鉴古知今,通过权老对社会主义新中国第一次成功的针对国际战犯改造与庭审历史案例的回顾、分析与借鉴,推动我们进一步审视当下中国法治与德治相结合的国家治理理念。引发学者们深入思考在人类命运共同体中,中国应当如何书写大国担当。

沈阳的1月正处于隆冬腊月时节,冰封千里,寒风袭人。习近平总书记2017年元旦的新春贺词如春风一缕,给全国人民,特别是寒冬中的东北人民内心注入了融融暖意。带着对2017年的美好祝愿,对那段战犯改造与庭审历史的敬畏,对国家未来发展的热切期望,权老动情动容,向我们追述战犯改造过程,回顾庭审现场情景。

一、正视历史:中国应在人类命运共同体中展现大国担当

本刊:提到审判二战日本战犯,必然要追述那段不忍提及的日军侵华史,同时是中华民族的抗日战争史。权老您是1932年生人,即是抗日战争的亲历者,也是二战日本战犯审判的亲历者。这两个身份的叠加,想必使您对于现在教育部制定的将抗日战争由历时8年重新界定为14年,并纳入中小学教材编写,对广大师生进行爱国主义历史教育,一定有更为切身的感受和看法。

权德源:原来我们一直提的“八年抗战”的说法是指从1937年“七七事变”开始,中日战争全面爆发算起,至1945年9月3日日本在中国投降,历时共8年时间。而如果从1931年“九一八事变”算起至1945年日本投降,则为14年时间。这个算法也是我一直主张的,希望国人、日本及国际社会都能正视这段历史。

我是朝鲜族人,小学时就读于朝鲜学校。当时由于受日本统治,校长是日本人,他们不允许我们说鲜族语,必须学说日语,说一句鲜族语要被罚一分钱。可以说,年幼的我就体验了日本军国主义在思想上、文化上对中国民众的侵蚀和禁锢。庭审现场,受审战犯亲口供述的他们在中国东北灭绝人性的累累罪行,更让那段历史深深烙印于我内心。

1937年的“七七事变”是“全面抗战”的开始,而1931年的“九一八事变”不仅标志着日本侵华战争的开始,也标志着中国人民反抗侵略的开始,是“全程抗战”的起点。在那六年当中,东北军、东北抗联、东北人民对日军入侵做了顽强的抵抗,他们的牺牲需要历史的铭记和国内、国际公正的界定。这次教育部要求在中小学地方课程教材中全面落实“十四年抗战”提法,意味着将“十四年抗战”概念上升到国家层面,是对历史的重新审视和公正界定。作为亲身经历过那段历史的人,我倍感欣慰。

其实,除了“十四年抗战”概念,就我个人一直的理解,中国的抗日战争其实是分了两个14年:第一个14年是1931年“九一八事变”算起至1945年日本投降,这个是“枪对枪”,“炮对炮”的战争,在党的统一战线政策下,全国人民团结起来,万众一心、众志成城、流血牺牲、艰苦奋斗,取得了弱国战胜强国的奇迹;接下来,1950年7月19日中国从俄罗斯政府引渡日本战犯到1964年6月3日最后一批日军战犯释放回国,这是第二个14年,是抗战的继续。在这14年时间里,在党中央的领导下,中国人民取得了成功关押、侦讯、教育、审判、改造日本战犯的又一个奇迹。这是新中国第一次成功改造国际战犯的案例。这是思想灵魂领域的战争,本质上是国家间价值观的较量,体现了国家的治理能力。在这个没有硝烟的战场上,我们国家也取得了举世瞩目的胜利。我认为这两个奇迹合起来构成完整的中国抗日战争史。

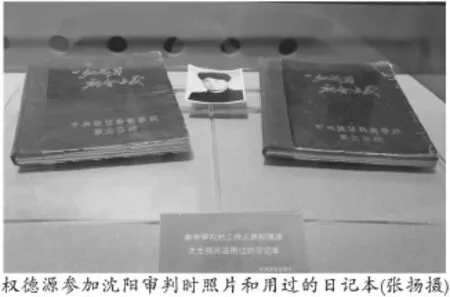

这辉煌的历史本应正确的记录下来编入课本,教育后代。我作为学院(辽宁公安司法管理干部学院)的一名退休教师,很荣幸60年前亲历了这段历史。当时学院(名为“中央政法干校东北分校”)王敏求校长任法庭律师团团长,刑法教研室李长泰老师任辩护人(法庭律师),我是法官助理。作为一代学院人,在这样的重大历史事件中,为国家提供法律服务,我一直深感荣幸。今天,在和平年代,在新中国,虽然我86岁了,但我还致力于宣讲我们中国人民创造的这两个奇迹,希望能教育年青一代和更多的国际友人,反对战争,维护世界永久的和平。我想这也是作为一名学院人的职责和担当。

本刊:您亲历了那次庭审。作为社会主义新中国进行的二战日本战犯审判,收到了庭审36名战犯全部当庭认罪忏悔的庭审结果;得到了国际民众、法律人士的认可;同时也收获日本战犯家属及相当部分日本民众的认可。相对于东京审判战犯的拒不认罪,和一些国家出现过的对战俘的虐待问题,可以说是为国际社会提供了成功改造战犯的中国方案。对此,请您谈谈您的认识。

权德源:东京审判没有一个战犯认罪,伏法的十余名二战甲级战犯的灵位被日本军国主义者供奉在靖国神社参拜,那里成为日本军国主义教育的基地。新中国对于战犯的改造是一个灵魂教化的过程。不单是法律裁定,同时是思想的改造。在社会主义监狱里对他们进行思想教育、道德感化,使他们获得灵魂的重生,重新认识中国和中国人民。他们由战争罪人转变为反对战争、推动中日友好的国际友人。我认为,这段战犯改造和审判的历史,展示了新中国国家领导人的高瞻远瞩和国家的大国气魄。

本刊述评:这次新中国成功的战犯改造与审判历史,是很典型的以道德感化、依法律执行的国家和国际事务治理案例。通过对日本战犯的成功改造、审判,为新中国未来发展营造良好的国际友邻环境和国际社交形象写下浓墨重彩的一笔。体现了毛泽东主席、周恩来总理的政治远见和治国理政的宏图伟略。从新中国的第一代领导人到今天的以习近平总书记为核心的当代领导集体,他们的治国理政理念都展现了大国风范和担当。法治和德治的融合在中国的治国理念中有着血脉传承。在2017年新春贺词中,习总书记再次强调人类命运共同体理念,在人类命运共同体中,中国如何展现大国担当?依法治国和以德治国相结合,推进国家治理体系和治理能力现代化,既是历史的传承,也成为人类命运共同体时代的必然选择。

二、正义的审判:国家治理中思想之于利剑的胜利

本刊:日本战犯深受军国主义思想操纵,在二战参战国军队中素以残暴、顽固著称。从被俘、接受改造到庭审,他们的认罪态度发生了怎样的转变?

权德源:1950年中央人民政府从苏联引渡回1000余名日本战犯,他们被看管在抚顺战犯管理所。起初日本战犯敌对意识很强烈,虽然军事上、政治上战败了,但思想上、灵魂上他们没有投降。他们联名抗议,认为他们是战俘①战俘(prisoner of war,常简称POW)是指在战争各方中,敌对方被另外一方活捉,但并未处死的;用以作为战争交换条件的人。同时根据1949年日内瓦第3公约规定,各国不得虐待战俘;通常只有战场上才会出现战俘一词,在后方抓到的应被称为间谍或特务,要依先行的法律进行处罚。,不是战犯②参与策划、准备、发动或进行侵略战争,或犯有违反战争法规和惯例、违反人道原则等严重罪行,被认为是战争犯罪。,关押他们的地方不应叫“战犯管理所”,认罪态度强硬,极其不配合。特别是朝鲜战争美军登陆朝鲜,他们觉着中国又受到战争威胁了,他们又有希望了。他们闹得更凶了,甚至有的战犯以绝食方式抗议。总之,关押之初战犯们军国主义思想都很顽固,不认为自己有罪。经过六年的教育改造,到1956年庭审时,受审的战犯都当庭忏悔,多名战犯下跪落泪。

本刊:庭审是1956年进行的。从1951年到1956年二战日本战犯经历了6年的改造,您前面提到这是一次思想的改造,灵魂的重生,请您谈谈对于战犯改造过程的了解。

权德源:这是一个由“鬼”变“人”的过程。虽然没有一个日本战犯被判处死刑,但是这次对战犯从引渡、改造、审判到送他们回国,让他们获得了灵魂的新生。对于战犯问题的处理,当时新中国的党中央领导毛主席、周总理等人高度重视,亲自过问。抚顺战犯管理所原是1936年日军所建,日军用于关押战犯和政治犯,关押条件恶劣。建国后,政府本着社会主义人道主义的精神,投入大量资金对战犯管理所进行了重新修建和改造,犯人的生活、关押条件得到极大改善。日本战犯就关押在这个新修建的社会主义特殊学校。

这些日本战犯长期受日本军国主义思想侵蚀、操纵,虽然战争战败了,武器被缴械,但是他们脑子根植的军国主义思想仍牢牢的操控他们。中央政府对他们从日常生活感化、思想理论教育、参观社会主义新中国建设成果几方面进行改造教育。对他们的教育、教学计划,周总理亲自过问。针对战犯的教育,主要讲授了马克思列宁主义、毛泽东思想、法律、真理观、战争观、人生观等课程。我印象深的是还讲授了列宁的《帝国主义论》。通过系统的课程,对日本战犯进行思想改造。在生活上,日本战犯也被慢慢感化。当时战犯每日的伙食标准是由上级确定的,50年代末60年代初的三年自然灾害时也没有降低,当时看管人员吃窝头,日本战犯们的伙食是白馒头。同时,虽然是处于关押阶段,但是允许战犯们开展业余文体生活。战犯们各种人才都有,他们制定活动计划,报管理所所长审批,就可以开展多样的活动。1954年开始组织日本战犯参观新中国的建设成果。他们参观了抚顺大伙房水库、鞍山钢铁公司,还有沈阳、长春、哈尔滨、北京、上海、杭州等城市的建设发展。看到社会主义新中国的建设成果,日本战犯都受到了思想上的震撼,对中国和中国人民有了重新的认识。他们相信了中国领导人和中国人民有能力建设好自己的国家。

本刊:您是庭审现场的亲历者,当时作为法官助理,参与了庭审。当时二战已经结束,这次庭审是战胜国对于战败国的审判。网络上一些舆论中就出现对于东京审判的评价,认为其是“胜利者的正义”,“胜者王侯败者贼”的逻辑。那么,这次沈阳审判36名战犯全部当庭认罪,全部战犯当庭落泪忏悔。您毕业于北京政法学院(中国政法大学前身),长期从事法律实务工作,并担任民法和经济法的教师,请您从法律工作者角度介绍一下审判如何体现了依法执行和程序的正义。

权德源:1956年6月9日—6月20日,7月1日—7月20日,中华人民共和国最高人民法院特别军事法庭分两次对二战中直接参与侵华战争并犯下严重罪行的日本政府系统和军队系统战犯进行了审判。我亲历了7月份的庭审,当时在法庭上做材料整理等工作。中央高度重视法庭的所有文书,特别是判决书。周总理指示,特别军事法庭出具的所有文件,不是普通的法律文书,而是一种特殊的外交文书,必须百分之百的准确。中央领导周恩来、董必武(时任最高人民法院院长)、彭真、廖承志等亲自参与起草、修改、指导所有法律文书工作,确保庭审的文书经得起历史的考验。审判程序是:公诉人起诉、法庭调查、证人出证、法庭辩论、被告提问、辩护人辩护、被告陈述、最后宣读判决书。审判长告知全体证人、翻译人员、证人如果说假话,翻译人员故意错误翻译,都负法律责任,并要求每人在保证书上签字。审判庭为每名战犯指派了一名律师,以确保被告人在法庭的权利受到保护。这次国际战犯审判也充分保证了庭审过程的公众知情权,法庭区域外,后面是旁听观众席100多座位。庭审期间,来自全国各地各界人士1500多人参与旁听。整个庭审的过程体现了程序的正义。

本刊述评:社会主义新中国对于二战日本战犯的改造、审判是一次成功的思想领域战争的胜利。通过改造、审判,使日本战犯实现了一个从认知到认同的过程。他们由拒不认罪到当庭忏悔落泪;他们由大东亚共荣的军国主义侵略思想转变为对新中国、对中国人民的重新认识、钦佩;他们由发动侵略战争的罪人转化为推动中日友好的国际友人。拿破仑曾经说过世上有两种力量:利剑和思想;从长而论,利剑总是败在思想手下。在教科文组织总部大楼前的石碑上,就用多种语言镌刻着这样一句话:“战争起源于人之思想,故务需于人之思想中筑起保卫和平之屏障。”社会主义新中国这次成功的国际战犯改造案例,就是思想之于利剑的胜利,对当下中国的国内、国际事务处理都有借鉴意义。思想的力量发挥如何,对于国家的治理来说应该是在于意识形态领域,是道德和法律两个途径。

三、大国治理:法治和德治的结合彰显中国气派

本刊:正如国际公认的,日本在侵华战争中犯下了灭绝人性的罪行,但此次审判没有对任何一名战犯处以死刑和无期徒刑,还有大部分战犯免于起诉、立即释放回国。当时的民众和现代的国人可能会有质疑,这是否是对日本军国主义罪行的过于仁慈的包容,对中国人民和抗日将士付出的鲜血和生命代价难以交代。那么做出这样判决的依据是什么,国家出于怎样的考虑,您怎么看待这个问题?

权德源:这次审判对日本战犯从宽处理,是根据当时党中央的精神。在1954年全国人大常委会的决定中明确了“不判一个死刑和无期徒刑”的精神。45名被告(其中36名在沈阳军事法庭审判,9名在太原军事法庭审判)分别被判了8年到20年不等的刑期。刑期从1945年战败关押之日起计算,到审判日其刑期已过去11年,其中改造表现好的提前释放。这是我们国家领导人的高瞻远瞩;是社会主义人道精神体现;也是当时国际、国内形势需要;是考虑到战犯们在六年学习改造中的态度和认罪表现;是为发展今后的中日关系而做的决定。

本刊:沈阳审判对于战争的策划者和执行者给予相应的判决,给历史、时代和人民以交代。回顾反思战争是为了更好的展望和维护和平,请您谈谈这次战犯改造与审判对于中国国家建设的深意。

权德源:日本战犯获释回国之前,他们给看管所全体人员写了一封感谢信。信中写到“回顾一下过去的六年生活,是从死亡的绝路走向光明的再生的过程,在我们的冥顽的头脑和身体里赋予新生的力量而使我们苏生过来的过程。”1957年,释放回国的战犯代表在东京成立了“中国归还者联络会”(简称“中归联”)。他们创办刊物,有组织地联合起来开展活动,反对战争,揭露日本军国主义侵华战争的罪行,为中日友好作出了贡献。会长藤田茂访问中国时,周恩来总理亲自进行了接见。2016年,战犯后代50多人来到中国访问,他们是中日友好的使者和践行者。

本刊述评:周总理曾指出:“中央决定对日本战犯给予宽大处理,这是一个具有远见卓识的战略决策,对促进中日友好和维护世界和平,将起到极其重要的积极作用。20年以后,你们会看到中央的决定是正确的!”①王和利,张家安,赵兴文.特别军事法庭在沈阳审判日本战犯始末[J].文史春秋,1999(12).在今天,我们回顾新中国成立以来国家的发展和国家国际关系的发展,由衷地钦佩新中国领导人的胸怀和远见。同时,我们也意识到在日本战犯改造、审判这一历史事件上,新中国领导人站在国家治理高度上很好地运用了思想的力量,将法律和道德结合起来。正如今天习总书记指出的:“法治和德治不可分离、不可偏废,国家治理需要法律和道德协同发力。”“中国特色社会主义法治道路的鲜明特点就是坚持依法治国和以德治国相结合,强调法治和德治两手抓、两手都要硬。这既是历史经验的总结,也是治国理政规律的深刻把握。要坚持依法治国和以德治国相结合,推进国家治理体系和治理能力现代化。”未来,中国将在国际命运共同体中进一步展现大国风范、担当和胸怀。

【责任编辑:张戈】

The just trial——Interview with Quan Deyuan,the witness of the trial for Japanese war criminals

(Written by:Ling Qiuqian,Li Yingxia)

(Liaoning Administrators College of Police and Justice,Shenyang Liaoning 110161,China)

D929

A

1009-1416(2017)01-001-05