“探究CO2浓度对光合作用强度的影响”的实验教学案例*

赵广宇 汪绍鑫

(成都市石室中学 四川成都 610041)

1 设计思想

本节课是在学生学习了光合作用的基础知识以后,通过 “探究CO2浓度对光合作用强度的影响”的探究性实验,力图以CO2浓度作为自变量、以O2生成量作为因变量,引导学生探究CO2浓度变化对光合作用影响的本质原因,以构建光合作用过程的模型,进而探索光反应与暗反应之间的关系,促进学生理解光合作用的内涵。

本节课设计了2个学生自主探究实验:一是探究CO2浓度变化对光合作用强度的影响;二是探究CO2浓度达到饱和点后,改变光照强度对光合作用强度的影响。教学过程采取教师引导下的学生自主探究学习,即 “假设—实验—分析—结论—模型构建”的方式,沿2条主线完成学习任务:一是知识主线,通过实验探究的过程,引导学生深刻理解光合作用过程的知识;通过自变量→CO2浓度与因变量→O2生成量之间关系的讨论,构建光反应与暗反应之间的关系,最终实现丰富和完善光合作用的知识网络,构建光合作用的概念体系。二是能力主线,教师引导学生学会设计和控制自变量与因变量、收集和处理实验数据、分析实验数据得出结论,从而提升学生的实验与探究能力。

最终,通过探究性实验活动促进光合作用等相关知识的内化理解,实现光合作用过程模型的自主构建;同时,通过探究性实验活动的开展,使学生领悟探究性实验研究中,有关变量的控制、实验数据的处理等实验研究的方法。

2 教学重、难点

1)教学重点:探究CO2浓度变化对光合作用强度的影响;

2)教学难点:控制实验变量;构建CO2浓度对光合作用强度影响的数学模型。

3 教学目标

1)知识目标:阐述CO2浓度等外界因素对光合作用强度的影响;说明光反应与暗反应之间的关系;总结得出CO2浓度对光合作用强度影响的变化规律。

2)能力目标:在“探究CO2浓度对光合作用强度的影响”活动中,尝试做出预期和假设;学会控制实验变量;学会处理实验数据,构建光合作用过程的模型。

3)情感态度与价值观目标:在实验过程中,体验科学实验的严谨性、科学性。

4 教学准备

材料及主要器材:黑藻、CO2发生器、简易pH计、组装注射器、不同功率LED灯、锥形瓶、橡皮塞、1 mL移液管、刻度尺、烧杯等。

5 教学过程

5.1 回顾已有知识,提出探究课题 教师提出问题引导学生回顾光合作用的过程:根据光合作用过程,指出影响光反应和暗反应的外界因素分别是什么?学生回答:光照强度和CO2浓度。教师追问:能否说明光照强度和CO2浓度对光合速率影响的变化规律?学生一时难以回答这些问题,教师由此提出探究课题:以CO2浓度为例,通过实验探究外界因素对光合作用强度的影响。

5.2 应用已学知识,预测实验结果 教师提出:依据光合作用过程,预测CO2浓度对光合强度影响的规律性变化,并绘制曲线坐标图。学生结合自己对光合作用知识的理解,预测有3种情况(如图1):①随CO2浓度增加,光合强度先增加后减小;②随CO2浓度增加,光合强度先增加,到一定值后会趋于平稳;③随CO2浓度增加,光合强度一直增加。

图1 预测CO2浓度对光合作用强度的影响

教师要求学生说明预测的理由,学生共同的观点是:CO2是光合作用的原料,CO2浓度增大,光合作用的强度应该增大。不同意见在于:观点①认为CO2过多会影响细胞呼吸,从而限制光合作用;观点②认为光合作用强度达到一定数值后,植物不需要更多的有机物,因此CO2浓度再增加,光合强度不再增大;观点③认为CO2作为光合作用的原料,其数量增加会不断使光合作用加强。显然,学生都无法做出正确的解释,说明还没有真正理解光合作用的实质,由此也激发了学生探索知识的欲望。

5.3 创新实验装置,探索变量控制 学生根据已有的知识和实验技能,大都能自主完成实验程序的设计,主要差别在于:①自变量控制方法不同;②选择的因变量不同。这样就导致设计的实验装置不同,使学生对实验的科学性、可操作性产生分歧。

5.3.1 控制自变量,创新实验装置 根据设置不同浓度梯度CO2的需要,学生提出控制自变量的方法有2种:①用嘴吹气的方式,向水体中通入不同体积的CO2气体;②在水生植物的环境中,加入等量不同浓度的NaHCO3,以释放不同浓度的CO2。

针对方法①,反对者认为:由于个体差异、速率、强度、时间都难以控制,设置的自变量不够准确。学生受到习题的影响,普遍认为方法②可行,而教师提示:当环境溶液浓度增大时,水生植物细胞会受到什么影响?学生由此得出结论:环境溶液浓度增大导致细胞失水,气孔关闭,使光合作用强度下降,影响实验结果。学生意识到方法②存在问题,但受到已有知识和能力的制约,对如何控制自变量感到迷茫。

此时,教师展示制气装置——CO2发生器,并利用简图(图2)讲解其原理:2瓶中分别装有柠檬酸溶液和NaHCO3溶液。多次挤压A瓶,使柠檬酸溶液流入B瓶与NaHCO3溶液接触,反应生成CO2气体;当B瓶CO2过多时,压强增大可阻止A瓶溶液流入B瓶,减少气体生成;当B瓶CO2过少时,压强减小则A瓶溶液顺利流入B瓶,增加气体生成。因此可产生连续、稳定、纯净的CO2气流。

图2 CO2发生器及简图

定量控制自变量的方法:控制通气时间可定性设置自变量;也可以结合pH计,利用化学电离平衡常数(Ka)准确计算溶液中的CO2浓度。本实验设置的CO2浓度梯度为:3.0μmol/L、6.0 μmol/L、9.0 μmol/L、12.0 μmol/L、15.0 μmol/L, 从而实现对自变量的定量控制。

学生学习CO2发生器的原理后,在教师指导下,尝试完成装置的装配并练习使用(图3),以便实现定量控制自变量的准确性。

图3 学生练习使用实验装置

5.3.2 选择因变量,构建知识体系 学生选择的因变量为CO2消耗量或有机物生成量,但在设计实验装置时发现,因变量的检测很难完成。此时,教师提示学生:可否以O2生成量作为因变量?并组织学生展开讨论,在讨论过程中,教师引导学生运用光合作用过程的知识,重点思考光反应与暗反应的关系。学生通过分析、讨论得出:CO2浓度增大使暗反应加快,导致ATP和[H]消耗增多,因此促进光反应加速,使O2释放速率加快。同时,教师引导学生构建概念模型(图4)。这样,学生在确定以O2释放量作为实验因变量的同时,也促进了对光合作用光反应和暗反应联系的理解。

图4 学生构建光合作用过程概念模型

5.3.3 安装实验装置,完成实验操作 教师讲解实验装置(如图 5):250 mL锥形瓶中装满 CO2溶液和5 g黑藻,橡皮塞上安装带刻度的1 mL移液管,采用水集气法[1],在 LED灯下(光照强度为1.0×103lx)光照 15 min,测定 O2释放量。 改装注射器便于调节液柱高度。该装置可定量测定O2释放量:移液管上升高度通过测量,可定量转化为O2体积。

图5 光合作用实验装置

教师强调实验注意事项后,学生按照以下步骤完成实验操作:1)安装实验装置(图 6);2)完成实验操作;3)观察实验现象(图 7);4)测定、记录、处理数据(图8)。

图6 学生安装实验装置

图7 学生观察实验现象

图8 学生测定、记录、处理数据

5.4 处理实验数据,构建数学模型

5.4.1 处理数据,总结规律 学生将实验数据记录在坐标图中,并绘制成曲线图。教师要求每个小组将本组实验数据标注在黑板坐标图上(图9),引导学生对数据进行分析,比较各小组实验结果的异同。

图9 各小组展示实验结果数据

学生的结论是:有8个小组绘制的曲线趋势大致相同,能够证明CO2浓度对光合作用强度影响的规律;另外2个小组结果不同,可能是操作出现错误等。

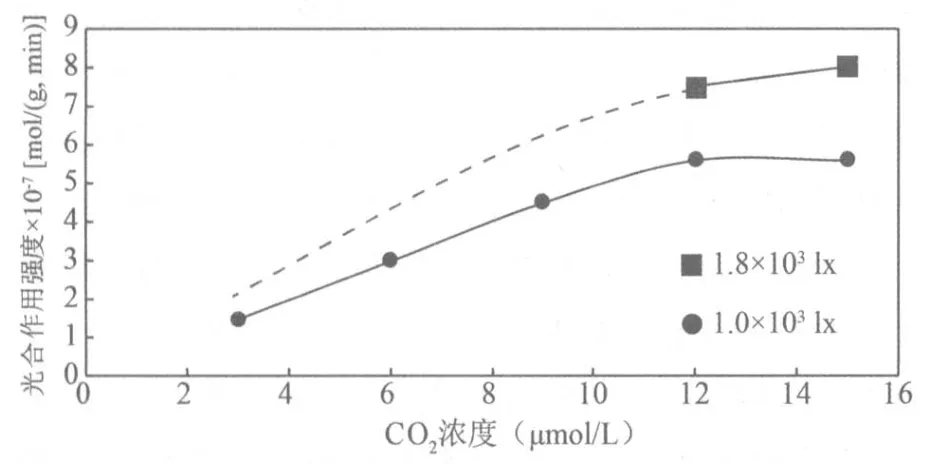

教师顺势教学生学习处理有明显偏离的数据的方法——舍弃后求平均值:舍弃偏差过大的2个小组数据,将8个小组的数据汇总求平均值。进而得出:本次实验测得的O2释放速率约为0~6×10-7mol/(g,min)。 以此得出规律:在3.0~12.0 μmol/L 的范围内,随 CO2浓度增加,光合速率增强;当 CO2浓度超过12.0 μmol/L,即在12.0~15.0 μmol/L 时,光合速率不再增强。

5.4.2 构建模型,内化概念 教师要求学生根据处理后的实验数据,绘制平滑曲线,构建数学模型(图10);并要求学生阐述CO2浓度影响光合作用强度的规律及其原因:ab段,光照充足,光反应产生足量的ATP和[H],为暗反应提供能量和还原剂;当CO2浓度增加,光合速率随之增强。bc段,随CO2浓度的持续增加,光反应提供的ATP和[H]不能满足暗反应的需求,限制了暗反应的进行,光合速率不再增大而保持相对稳定。

图10 CO2浓度对光合作用强度影响的数学模型

5.5 补充探究实验,完善知识体系 教师提出问题:如何验证大家对bc段的分析?学生得出:在b点以后增大光照强度,测定光合速率,并设计实验方案:设置 CO2浓度分别为 12.0 μmol/L、15.0 μmol/L的2个实验组,给予比前面实验组增大的光照强度,即在使用LED灯(光照强度为 1.8×103lx),其余条件都相同的条件下,测定O2的释放量(装置如图 11)。

图11 增大光照强度探究实验装置

学生通过实验,用测定的结果绘制坐标图(图12)。在此基础上,教师引导学生总结光合作用的过程、光反应与暗反应之间的关系等知识,构建概念图(图13)。

图12 增大光照强度后的实验结果

图13 进一步完善光合作用过程模型

在教师引导下,学生加深了对光合作用过程的理解,领悟了光反应与暗反应的关系,真正内化了光合作用的相关概念,完善了知识体系。

6 教学反思

1)改进实验方法,提升探究能力。本节课最大的亮点是改进了实验方法,使学生能够从定量分析的角度开展实验探究。要求学生必须掌握控制变量的方法,学会处理实验数据,进而构建数学模型,以揭示实验的本质。这样,学生在探究过程中,尽管实验操作的难度增大,但可以不断地学习和应用实验探究的基本原则与方法,其实验与探究能力逐步得到发展和提升,且有利于学生对知识的理解和概念的构建。

2)探索实验本质,促进概念构建。本节课以探究实验活动为载体,聚焦知识板块中的核心概念,引导学生以实验数据为基础,通过分析、归纳、模型构建等思维活动,对事物进行抽象和概括,最终实现让学生通过探究性学习形成重要概念。教师将探究实验活动与概念学习有机结合,以光合作用过程为中心统领基础知识,引导学生形成具有内在逻辑关系的知识结构。

这样,使学生的实验探究与概念构建紧密相连,引导学生应用概念指导实验,通过实验强化对概念的理解,实现光合作用知识体系的构建。

主要参考文献

[1]吴丰.新型光合作用探究仪的开发与应用.生物学通报,2014,49(8):51.

——与非适应性回归分析的比较