智能制造背景下机械工程应用型人才培养模式探索

何高法+周雄+丁又青+李长江

(重庆科技学院机械与动力工程学院,重庆 401331)

摘要:在智能制造和产教融合等应用技术大学教学新常态下,针对机械工程专业学生的工程应用能力培养问题,从智能制造的技术特征和技术体系分析出发,研究了智能制造背景下企业对机械工程专业人才的新要求。依据机械工程人才对新技术的要求,构建了符合专业要求和当前背景的实验教学体系,搭建了实验教学平台。以产教深度融合为指导方针,研究了合作企业的特点和选择原则,制定了学生在企业阶段的学习方案和教学执行计划,为培养高素质的、符合企业要求的机械工程应用型人才提供了参考方法和管理运行方式。

关键词:智能制造;产教融合;机械工程;高职教育

中图分类号:G642.0 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2017)21-0162-03

在经济新常态下,高等教育也处于新常态的运行模式下。对于应用型本科院校的机械工程专业而言,目前的新常态主要表现为智能制造和产教融合[1]。智能制造是发展方向,产教融合是指导方针。周济院士[2]指出“智能制造是新一轮工业革命的核心技术,是中国制造2025的主攻方向”。为了贯彻落实《中国制造2025》中提出的五项基本指导方针,结合地方本科院校转型发展的需要,探索智能制造背景下应用型人才的培养模式是重中之重。本文从智能制造的技术体系入手分析智能制造对人才的新要求,结合产教融合方法提出了符合要求的机械工程专业的实验教学体系和实验室建设思路,研究了校企合作培养符合智能制造要求的应用型人才的新实施方案。

一、智能制造对学生能力的需求分析

智能制造是在常规制造技术基础上,随着科技发展而升级换代的新制造技术。所以对从业人员能力的需求也是在常规能力基础上提出了新的要求,需要从业者具备一些新的能力和技能。为此,我们从技术的需求出发分析了智能制造企业对一线人才的能力需求。

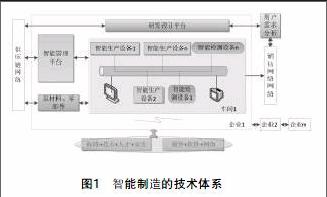

1.智能制造的技术体系。智能制造技术的核心是“智慧工厂”,是将新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套设备形成一个智能网络[3]。通过这个智能网络,使人与人、人与机器、机器与机器、服务与服务之间,能够形成互联,从而实现横向、纵向和端到端的高度集成,其技术体系如图1所示。根据智能制造的技术体系,其核心技术主要有:数字化建模技术、计算机网络技术、移动互联网技术、工业机器人技术、智能传感器和物联网技术、数控编程技术、数字化制造技术、虚拟现实与模拟仿真技术等[4,5]。

2.智能制造背景下对人才技能的新需求。智能制造具有高度自动化、信息化和网络化三大基本特征。自动化将导致工业形态发生改变,特别是企业工作者的角色和地位将发生较大的改变,这要求新型工人拥有新的知识和技能,并能够与机器人进行协作。信息化使工业机器人能协同工作,由于互联网技术(特别是移动互联网技术)在生产制造领域的广泛应用,将更容易提高生产效率,形成学习型生产系统。因此,智能制造对专业人才具有如下的新要求[6-8]:(1)技术人员需要更多的机电一体化实践经验,能迅速解决设备运行中遇到的问题。(2)技术人员需要掌握更多的信息技术和网络技术,能运用网络技术解决生产中遇到的问题。(3)技术人员需要与软件工程师紧密合作,解决智能机器中的软件问题和软件的用户体验。(4)技术人员需要掌握特定的编程技能,以及复杂系统的控制、操纵和设置技术。根据上述要求可以看出,智能制造导致了对优秀员工标准的转变,人机交互以及机器之间的对话将会越来越普遍,技术人员从服务者、操作者转变为一个规划者、协调者、评估者和决策者。

二、实验教学体系及实验室建设

针对智能制造对技术人员的新要求,实验教学是能力培养的根本保证。这就需要构建先进的、符合能力培养要求的实验教学体系,并在该体系的指导下进行实验室建设。为此我们坚持“以学生为本,依托环境教学,突出应用能力,培养创新精神和系统观”的实验教学理念,构建了“四级能力层次、七个教学模块、三类驱动项目、三种结合方法”的“4733”实验教学体系,搭建了准工厂化环境的实践教学平台。创新实验教学方法,培养学生的工程应用能力和创新能力,增强学生团队意识和社会责任感。该教学体系从能力上着眼于循序渐进,从内容上覆盖装备设计、检测、制造和生产组织全过程,从方法上着重于项目驱动,从培养模式上依靠产教融合。实验教学体系的能力层次分为基础能力、专业能力、综合应用能力和创新应用能力四级。由机械基础模块支撑基础能力的培养,机械设计模块、机械制造模块、机电液控制模块和石油冶金装备模块支撑专业能力的培养,综合实践模块专注于综合应用能力的培养,机械创新模块服务于创新应用能力的培养。使用三类产品贯穿上述7个教学模块,将各个教学模块串联成一个整体,培育学生的系统观和整体观。在教学项目开发和教学方法上采用“产学结合、虚实结合和赛课结合”的方式。

三、校企合作培养模式探索

产教融合是本次教学改革和高校转型发展的根本指导原则。产教融合的实施效益可以从学生、教师、学校和企业等四个主体来分析。(1)学生方面:基于产教融合的教学方法、教学内容和教学案例可以激发学生的学习兴趣,明确学习目标,改善学习效果,提高动手能力和实践能力,使之更适合企业需求。(2)教师方面:产教融合要求教师深入企业、加强与企业的联系,从而更进一步地了解企业和社会的需求,避免“盲教”。同时在与企业导师合作指导学生的过程中将有助于提高教师的工程实践能力。(3)学校方面:产教融合为进行应用技术大学试点探索新的教学方法和人才培养模式,为学校成功转型积累经验,提供参考。同时,与地方中小企业的合作也为学生就业难题提供新的解决途径和解决办法。(4)企业方面:首先,企业与学校深度合作,所合作企業亦可借助学校的科研平台和人才优势,解决中小企业技术力量薄弱的问题。其次,企业与学校合作培养学生的工程能力也是响应国家政策,为政府排忧解难,对提高企业社会效益和社会美誉度具有一定的作用。另外,改革方案也为企业选拔优秀人才提供了一个更为可靠的解决方法。

1.产教融合中联合培养企业的选择。(1)签署联合培养协议的企业数量要多。在不影响企业生产的前提下,考虑企业可接纳人数的限制,参考国外高校人才培养的实习生制度,将学生分散到各个企业中去,每个企业安排2-10名学生,故签署合作的企业数量要求众多。例如重庆科技学院机械与动力工程学院为了完成机械设计制造及其自动化或机械电子工程两个专业学生的联合培养工作已经与40多家重庆本地的从事各种设备(或机电一体化装备)设计制造的中小企业签署了产学研合作协议。他们计划将签署合作协议的企业数量扩展到100-150家。(2)合作企业突出地方性。在企业的一年学习期间,需要将理论知识与实际工程项目结合,注重实践动手能力和解决问题能力的培养,学生需要与专业教师之间频繁联系交流,同时为了对学生监管的方便,离学校空间距离不远的地方性企业无疑是最佳的选择。同时要了解地方经济的发展、地方企业对人才的需求,使得培养的学生更能快速融入地方经济,服务于地方经济,体现学校的地方性特色。(3)合作企业以单件小批量生产模式从事设备(装备)的设计制造为主。所选择的企业大部分均为单件生产模式的集设计与制造一体的装备或机电一体化产品生产企业。因为该类型的企业从概念设计、详细设计到生产制造以及生产管理等所有生产内容均有所涉及,使得学生可以得到更为全面的锻炼;同时,这类企业对技术人员的需求更为旺盛;另外,大批量生产模式企业生产的产品较为单一,技术也较为成熟,而单件模式的企业产品开发项目众多,更适合于基于项目教学的培养方式。(4)合作企业的生产规模以中小型为主。一方面因为这类企业技术力量薄弱,对专业人才更为渴求;同时这类企业灵活多变,对市场反应灵敏,产品开发速度快,适合学生培养。另外,学校导师组对企业也可以起到技术支持作用,企业有与高校合作的意愿和动力。

2.企业学习阶段的实施和运行。在企业学习培养阶段,学校与企业之间应该建立全方位的合作关系,形成一套系统的有机的运行机制。共同商定学生的培养计划、学生的监管、学习效果的评价以及学校对企业的技术支持等。学校需将所签订联合培养的企业按照产品类型进行分类,然后成立一批“导师组”,“导师组”由学院不同知识结构的老师及企业一线工程师组成。由导师组负责学生在企业学习阶段的指导、联系、管理和学习质量监控。全过程参与学生专业课程学习、毕业论文(毕业设计)的指导等。教学方式:采用“教师提出问题-学生自主学习-实践-教师辅导”的教学模式。重点是深度参与项目关键技术、设备的开发与改造,并通过专业知识、相关资料、计算分析等方法解决其中的部分问题,以实际项目为驱动,完成专业课程的学习及完成设计、制造、生产管理等技能训练。考核方式:主要考察基本理论在实际工作中的应用及动手操作能力。导师组对课程学习报告、以案例为内容的大作业、以项目为对象的课程论文、学习小组(或)专题的汇报和答辩以及其他要求进行综合评定,确定学生学习成绩。

在“中国制造2025”和“工业4.0”背景下,中国要想实现从制造大国到制造强国的转变,适宜智能制造的应用型人才的培养将是实施“中国制造2025”的关键。智能制造专业人才培养要建立以市场为导向、制造企业深度参与、校企融合、多学科联合共建的智能工场结合以非正式学习形式的人才培养模式。

参考文献:

[1]《中国制造2025》与工程技术人才培养研究课题组.《中国制造2025》与工程技术人才培养[J].高等工程教育研究,2015,(06):6-10+82.

[2]周济.智能制造——“中国制造2025”的主攻方向[J].中国机械工程,2015,(17):2273-2284.

[3]朱剑英.智能制造的意义、技术与实现[J].机械制造与自动化,2013,(03):1-6,10.

[4]张益,冯毅萍,荣冈.智慧工厂的参考模型与关键技术[J].计算机集成制造系統,2016,(01):1-12.

[5]傅建中.智能制造装备的发展现状与趋势[J].机电工程,2014,(08):959-962.

[6]中国教育科学研究院课题组,田慧生,曾天山,等.完善先进制造业重点领域人才培养体系研究[J].教育研究,2016,(01):4-16.

[7]李良军,金鑫,周佳,等.新工业革命对分布式制造领域人才培养的影响研究[J].高等工程教育研究,2015,(04):70-75.

[8]杨善江.产教融合:产业深度转型下现代职业教育发展的必由之路[J].教育与职业,2014,(33):8-10.

收稿日期:2017-01-01

基金项目:重庆科技学院教学改革研究项目:2015025

作者简介:何高法(1972-),男,安徽舒城人,重庆科技学院机械与动力工程学院教授,博士,主要从事先进制造技术、精密测量技术等领域的科研和教学工作,已发表论文20余篇。