教好学生是教师的天职

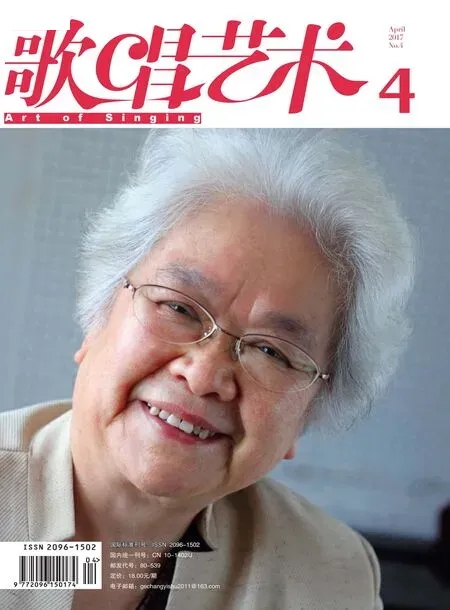

——声乐教育家刘若娥教授访谈录

刘若娥,女高音歌唱家、声乐教育家,上海音乐学院声歌系教授,硕士研究生导师。1953年考入上海音乐学院附中学习声乐;1956年直升声乐系本科,先后师从葛朝祉、王品素、周小燕及保加利亚声乐专家基洛娃;1961年以优异成绩毕业留校任教,至2001年退休。

刘若娥的声音通透明亮、宽广悠扬,花腔轻巧华丽、婉转流畅,演唱吐字清晰、行腔自如、感情充沛,先后担任《十三陵水库大合唱》(1958)、《金湖大合唱》(1962)领唱,为大型话剧《曙光》(1977)配唱插曲;代表作品有《毛主席比太阳还光亮》《怨别离》《夜莺与玫瑰》等。先后荣获“上海市育才奖”(1997)、“上海市先进教育工作者”(1998)、“上海市三八红旗手”(1999)和“上海市优秀教师”(2000)等荣誉。刘若娥教授热爱教育事业,在声乐教学方面取得突出成就,学生王维平、黄玮、郭森、刘恋等先后获得多个国内外高规格专业赛事奖项,学生许蕾系从学校直接考取美国朱利亚歌剧中心和大都会歌剧院青年艺术家中心的第一位中国女高音。

2016年4月8日,在男中音歌唱家、浙江音乐学院声乐系主任王维平教授的引领下,笔者登门拜访了女高音歌唱家、声乐教育家、上海音乐学院教授刘若娥,以下系对刘教授精彩艺术人生访谈的内容,与大家分享(下文中笔者简称“郭”,刘教授简称“刘”)。

郭:刘老师,您好!因为我和您的高足维平教授是同乡好友,并且是曾经的同事,一直很仰慕您的声乐教学成就,很早就想拜访您,今天终于成行,非常感谢。应《歌唱艺术》杂志的委托对您进行访谈,主要是对您的声乐教育理念、方法原则、理论体系、师德垂范等进行学术性挖掘和梳理,以为声乐后辈学习和同行借鉴。

刘:好的,谢谢!当年我是唯一从附中升上来且毕业后留校任教的。在“上音”声乐系我从来都是小字辈,我们声乐系名家如云,蔡绍序、高芝兰、周小燕、谢绍曾、葛朝祉、王品素、温可铮等都是大名鼎鼎的前辈知名教授。1953年“上音”开办附属中学,这是贺绿汀院长根据音乐教育的特点,提出要“一条龙”办音乐学校。我是附中的第一届学生,因为没有附小,所以我们年龄也是最小的。

与声乐系老教师出游合影

郭:对的,1953年7月,文化部决定将原“少年班”更名为“中央音乐学院华东分院①附属中等音乐学校”;1954年附中学制增加一年为六年,初中、高中各三年。初中只设民乐、钢琴、管弦三个表演学科,高中增设作曲和声乐两科。

刘:对的,你对“上音”的历史了解得挺清楚。

郭:没有,因为我最近在写《新中国声乐史》,所以查资料比较仔细而已。您的声乐艺术启蒙是如何开启的,家庭对您的声乐学习产生过什么影响?

刘:我1936年出生于河北沧州,奶奶和爸爸都是戏迷,常带我去听戏,或许是自幼耳濡目染,我对音乐产生了浓厚兴趣。1947年我们举家从天津搬到南京,那年我上小学三年级,插班就读南京明德女中。这所学校音乐师资力量很强,使我的歌唱才能得以发挥,荣幸入选南京电台青年广播歌咏队。歌咏队是由金陵女大毕业的鲍蕙荪(鲍蕙荞的姐姐)主持,声乐教师刘春安是一位很出色的男高音,曾和黄友葵先生一起担任《飞虎山大合唱》的领唱。刘先生对我很关爱,经常给我加上声乐小课。由于家庭条件一般,我各方面都力争做到最好,每周六早早地把作业完成,为的就是能够去唱歌。刘先生早年毕业于“上海音专”,当他得知母校成立附中并招生时,就推荐我去报考。

郭:参加“上音”附中声乐专业入学考试顺利吗?

刘:顺利的。附中声乐入学考试评分的教师有十多位,其中还有一位外教,入学后才知道那是苏石林先生。考试结束后他在门口摸摸我的头,大概觉得这个小姑娘还不错,不久,我就接到了录取通知书。

郭:能够成为“上音”附中第一届新生,在国内最优秀的音乐学府开启专业的声乐学习历程,您真的很幸福。当然,这也与您优异的音乐天赋和歌唱能力是分不开的。请问您到附中后声乐主科教师是谁?

“刘若娥独唱音乐会”后合影(1984)

刘:附中就像是一个大家庭,教师们都像父母一样慈爱,他们关爱着每一位同学,一心想为祖国培养优秀的音乐人才。我入校后的第一位声乐教师是葛朝祉先生。葛先生当时刚从法国留学归国,年轻、英俊,穿个皮夹克,头倍儿亮倍儿亮的,他的班上有三个声乐学生。

郭:请问葛先生在声乐教学上最突出的特点是什么?对您最初的声乐学习产生了哪些影响?

刘:对我而言,这是比较重要的一个阶段,葛先生为我打下了很好的基础。葛先生是一个非常真挚、诚恳的绅士,在教学和学术上都相当严谨、认真、投入,经常激励我们要好好学习。我附中入学时尚不认识五线谱,他给我一本《孔空声乐练习曲50首》,教我逐条练唱,很多表情符号我都不认识,葛先生就为我仔细地讲解。比如我一唱到间隔线时,就以为主题结束停下来不唱了,他总是平和地说:“这不行啊,后面还有呢!”当然,我是外地考来的,很珍惜学习的机会,练唱也十分勤奋用功。

郭:葛先生还是一位合唱指挥家,1955年在波兰华沙举办的“世界青年联欢节”上,曾担任过中国艺术团的合唱指挥。

刘:是的。就是那个时候,他去北京参加联欢节合唱节目集训,我就转到王品素老师的班上学习了。

郭:哦,是这样。1956年中央新闻纪录电影制片厂摄制的纪录电影《春节大联欢》中,压轴节目大合唱《向社会主义前进》就是葛朝祉指挥、周小燕领唱的。非常遗憾的是,当今学界对葛先生的声乐与合唱艺术成就的研究成果太少了。

刘:没错,对葛先生声乐教学艺术的研究几乎是空白,寄希望于你们这些年轻的声乐理论家能够填补空白。

郭:的确,对中国当代声乐家的研究整体上还很薄弱,声乐的事只有声乐人共同努力。下面请您接着谈一谈王品素先生对您的教导。

刘:王品素老师就像妈妈一样关心着我,我在她面前可以敞开心扉、畅所欲言。王老师对我人生观、艺术观的形成产生了重大影响,她对我的帮助最大,我一直对她心存感激。

郭:王老师是以民族声乐教学,特别是少数民族歌手的声乐教学名扬海内外的。从教40周年、45周年、50周年民族声乐学生音乐会分别在北京、上海举行,同时举办了“王品素民族声乐教学研讨会”,应该说王品素先生在少数民族歌手声乐教学中所取得的丰硕成果和巨大成就,至今无人能够企及。

刘:王品素老师是1938年加入革命组织的老党员,自1940年开始一直在邓颖超直接领导下从事革命工作。1941年组织安排她到重庆国立音乐院分院接受专业音乐教育,师从著名男低音歌唱家斯义桂先生主修声乐,所以她是地地道道的学“美声”出身。我清楚地记得,声乐系教师在大礼堂举办音乐会,王老师唱的是“美声”作品,我还上台给她献花哩!当然,后来她在民族声乐教学上的成果最为丰厚。

郭:也就是说,您在王老师班上学的仍然是“美声”。

刘:对的。

郭:王老师在声乐教学上的主要特点是什么?

刘:从高二第二学期转到王老师班上,直到大学三年级。我跟王老师学习的时间最长,她是一位勤奋敬业、平易谦逊、乐于奉献的好教师。她的教学规范、严谨,循序渐进,特别是对中国声乐作品有深入研究,见解独特,强调吐字清晰、字正腔圆。应该说,我在王品素老师的班上进步最大。她给我布置了许多外国作品,记得当时我在音乐会上唱了《夜莺与玫瑰》后,温可铮先生对我说:“刘若娥,你是王品素的一个杰作!”温先生是不轻易夸奖别人的,能够得到他的表扬,对我的学习是莫大的鼓励,从一个侧面也可以看出王老师对我的教学是很有成效的。

郭:上海音乐学院1956年就受文化部委托开办了“民族班”,第一届三位声乐学生分别来自维吾尔族、黎族和彝族。少数民族声乐教学是一个全新的课题,没有经验可资借鉴,教师仍以“美歌”学派声乐模式教学,两年下来唱外国歌像模像样,但各自民族的歌曲却不愿唱、更不会唱了,显然这种教学的结果是不成功的。能否在保留民族民间唱法特点的基础上,提高学生的歌唱能力,是摆在学院面前的一个严峻问题。为此,“上音”领导会同专家一起总结前两年教学经验,汲取教训,并对少数民族声乐教学提出两点新要求:一是绝不能改变学生歌唱的民族风格,二是教师要努力摸索一条培养少数民族歌手的成功道路。1958年招收的分别来自藏族、维吾尔族、苗族、彝族、蒙古族、朝鲜族、白族、黎族等8个民族的13位学生,便是新的教学模式的成果。

刘:对,才旦卓玛就是1958年秋季招来的。王品素老师在少数民族声乐教学上所付出的艰辛是一般人所难以想象的,甚至比对自己的孩子还要关心,所以她所取得的成绩是独一无二的。王老师是一名老党员,政治觉悟高,对少数民族学生有感情,专业上往往是知难而进。后来,为了集中精力进行“民族班”声乐教学攻关,王老师就把我交给了周小燕老师。

郭:周小燕先生是留法的花腔女高音歌唱家,蜚声海内外,被誉为“中国夜莺”。周先生的声乐教学一定有许多独特的理念和方法?

刘:周先生是著名的歌唱家,国内外演出交流和社会活动比较多,我跟周先生学习的时间并不长。虽然我不是她教学的“代表作”,但周先生学贯中西、平易和善,十分关心我的学习和成长。周先生天资聪慧、知识渊博、视野开阔,艺术见解独特,永远走在时代的最前列,为中国声乐艺术的发展做出了杰出贡献。

1959年“上音”又聘来了一位保加利亚声乐专家基洛娃,我被选入外国专家班学习,直到大学毕业。基洛娃给我上课时,周先生也常常在旁边听课。所以我非常幸运,虽未出国门,却能在外国专家指导下学习声乐。

郭:当前,关于外教基洛娃在我国开展声乐教学活动的资料很少。

刘:很少提及,几乎是空白。

郭:大学阶段师从多位名师,便于融会贯通、不断完善。

刘:我经常在想,为什么我的声乐学习过程比较顺利?毫无疑问,那肯定是三位优秀的声乐教师辛勤培养和教导的结果。葛先生为我打下良好的基础;王先生教会我唱歌、教我做人;周先生“点石成金”,为我的歌声插上飞翔的翅膀。当然,还有保加利亚声乐专家基洛娃教授,我们六人的毕业音乐会,都是她帮助我们张罗的。从附中到大学,八年时间不算短,但快乐、紧张的学习生涯中又觉得时间过得很快,学到的知识和技能滋养我们成长并受益终生。所以,“上音”就像一个家,我永远也舍不得离开。

郭:我查阅一些音乐资料,发现您演唱了很多贺老(指贺绿汀)的声乐作品,比如担任《十三陵水库大合唱》(1959)领唱、为大型话剧《曙光》(1977)插曲配唱等,且都是您首唱。您在演唱贺老的声乐新作时有哪些收获?

刘:收获太大了。《十三陵水库大合唱》创作完成时我刚升入大学四年级,正跟随保加利亚专家基洛娃学习声乐。我领唱《工地之夜》中的花腔女高音,贺院长不厌其烦、一字一句地教我,要我一定严格按照他的创作意图演唱。作曲家有自己不同于声乐教师的独特视角,我也在贺院长极为严苛的要求下,学到了很多关于把握歌曲内涵和处理声乐新作的方法。

郭:《十三陵水库大合唱》是为中华人民共和国成立十周年献礼而作,第四曲《工地之夜》描写的是十三陵水库工地上挑灯夜战、热火朝天的劳动场景,看到由大坝上升、洪水得治使久旱的土地变成良田时内心无比敞亮和自豪,进而赞颂飞跃前进的美丽中国。旋律热情激昂、欢快跳跃,用今天的话说就是充满正能量。您在学生时代就从声乐人才济济的“上音”脱颖而出、被大作曲家贺绿汀院长看中,说明您的歌声中肯定有独特的超凡之处。

刘:演唱贺院长的大型声乐作品,给我提供了极为难得的舞台实践机会。其中肯定有贺院长对我的嗓音天赋、音色气质和作品把握等的偏爱,所以对我给予重视栽培。当然也有可能是当时系里声乐新秀较少,相对来说我更合适。

郭:贺绿汀院长非常重视对民族民间音乐的学习和借鉴,他的音乐艺术主张、教育观念、教学方法对您有哪些引导的作用?

刘:能被贺院长选中演唱他的声乐新作,那是我的福分,我总在冥冥之中感到自己跟贺院长有某种天然的缘分。作为学生,我特别崇敬贺院长超凡的人格魅力;从艺术上说,我非常喜欢他写的旋律。贺院长创作《卜算子·咏梅》时,把我叫到家里去试唱,后来这首歌也成为我的音乐会必唱曲目之一。他的许多作品仿佛为我量身定制般,音乐风格特别适合我的声音特点——轻巧明亮、宽广绵长、悠扬婉转。比如《快乐的百灵鸟》最早是周先生唱的,后来布置给我唱,我也让学生唱,一代一代传唱下去。

在教书育人、为人师表方面,贺院长对学校呕心沥血的付出也为我们晚辈学生树立了优秀的榜样。他平等对待每一位学生,优秀教师以教好差生为准;身为院长却没有架子,亲自为盲人学生王素培买盲乐谱,那是个从小在我们学院长大的盲人钢琴教师。那时候教师都是早上来晚上走的。他还常常告诫我们“要学习民间音乐,要养猪种菜”,这是他的口头禅。贺院长甚至用湖南话一句一句地教我唱歌。只有这样,才能真正培养出音乐人才,我们的艺术才能屹立于世界民族之林。

郭:包括《20世纪中华歌坛名人百集珍藏版之“六七十年代歌坛名人”》CD中收录的《怨别离》(田汉词)在内,在“上音”,甚至在中国,您好像是演唱贺老声乐作品最多的歌唱家。

1981年出访日本

刘:没错,我唱得比较多。贺院长改编、黄虹演唱的两首云南民歌,也是我给他试唱的。我觉得无论从思想感情上,还是从声音运用、风格特色上,都能够和贺院长的作品产生共鸣。所以有贺院长作品的音乐会,我总归要上的。

郭:中华人民共和国成立初期,由于对美声唱法本质规律的认识还不是十分精准到位,用汉语演唱是一个大难题,所以才有“土洋之争”,在中国声乐界也掀起了不小的波澜。作为学习“Bel canto”学派的青年学生,之前也没有成型的模板(标准)供效仿,您在学习过程中是否出现过关于声音与语言统一方面的困惑?又是如何解决的?

刘:客观地说,理论界“土洋之争”对青年学生的影响是不大的,可能给我们的师长会带来一些触动。当然,学习过程中的困惑是人人都会碰到的。当我学习遇到困难的时候,应该说王品素老师给我的帮助是最大的。因为我和王老师特殊的师生关系,见到她我就感到特别亲切,她对我有天然的亲和力。虽然我没有跟着王老师的“民族班”继续学习,但我的声乐审美观念、演唱习惯的养成深深地受到王老师的影响,所以我不喜欢假模假式、矫揉造作的那种歌唱,当然这也与音乐学院的教育和引导有关。记得我上大三时,学院为了贯彻党的文艺和教育方针,院党委领导亲自挂帅,带领演出小分队奔赴各地深入调查和了解基层生活。

郭:那是1958年,当时被称作“四边”(即“边劳动、边创作、边演出、边采风”)活动,1960年又增加“边辅导、边学习”并改称“六边”活动。《幸福河大合唱》(肖白作词,肖白、王久芳、王强、张英民等作曲)就是1958年“上音”师生到苏北进行“四边”活动后创作完成的,该作品于1959年荣获在维也纳举行的“第七届世界青年联欢节”音乐作品比赛一等奖。

刘:对的,《幸福河大合唱》影响非常大,演出的机会多,是由郑倜首唱的,我也唱过。1960年6月,我们学院师生又组成五个演出队,分赴云南、贵州、江西、河南、浙江和上海郊区等开展历时一个半月的“六边”活动。我被分到云南队,人数很多,民族声乐专业的才旦卓玛、鞠秀芳等都在这个队。我们平时都会有一些交流和研讨,张敦智创作的《金湖大合唱》我参加了首唱。

应该说,“大跃进”之后提倡教育和劳动生产相结合,我参加了学校组织的“六边”活动,从思想感情上和人民群众拉近了距离,潜移默化地影响了我的声乐审美理想和歌唱美学追求。我是借鉴西洋唱法优点但不洋腔洋调,继承传统声乐精华而不拘泥于乡土,所以我一直坚持我自己认为的正确的路。

民族声乐同样要把喉咙打开,我就给学生说不能都千篇一律的。所以我听少数民族歌手演唱的时候,我有一种感觉,不知道对不对——他们唱自己民族的山歌,喉咙是自然打开的;因此,民族声乐应该在遵循各民族文化艺术特点的基础上,进行声乐教学和发展演唱艺术,只有传承才能创新。

与贺绿汀院长(中)、王品素教师合影(1992)

郭:应该说中华人民共和国成立后,各行各业都有“民族化”问题,声乐艺术领域尤为突出。在上海音乐学院,包括周小燕教授在内的老一代留洋国外的声乐教育家,都不约而同地发出中国人首先要唱好中国歌的呼吁,并在课堂教学实践中努力践行。您应该是中华人民共和国成立后“上音”声乐系美声唱法教学“解放思想、改革创新”最成功的范例,请问您在演唱中国作品方面是怎样解决声音与语言关系问题?或者说意大利发声方法和汉语应该怎样结合?

刘:我认为很多民族的歌曲,“美声”同样可以唱并且也可以唱好,我就做过很多这样的尝试。比如说最早到云南去采风得到的彝族民歌,贺晓秋编配好钢琴伴奏,我就唱了。张敦智创作的《金湖大合唱》,其中有海菜腔等彝族民歌,我觉得旋律美就唱了。我演唱时,首先要用学来的方法唱,但坚决杜绝那些夸张的演唱方式。我很热爱民歌,走到哪里就学到哪里,到西藏就学藏族民歌,到云南就学云南民歌,我对这些民族的东西一点儿都不排斥,特别是那种经过整理、加工又带有一定乡土气息的原生态唱法,他们的声音自然、朴实、高亢、嘹亮、有穿透力,我就更是喜欢了。

郭:您大学毕业的时候,在上海歌坛已很有名气,在全国而言算得上是一颗冉冉升起的新星,为什么没有选择专业文艺团体的歌唱舞台,而是走上了声乐教学的三尺讲台,这是您的真实意愿吗?

刘:是我个人自觉自愿的选择。在我心里一直有一个理想,就是做一个像王品素、周小燕、葛朝祉三位老师一样的好老师。我一来到“上音”,就觉得像到了天堂一样,这里的教师不仅学问高而且师德好,都像父母一样待我们这些孩子,这是培养音乐人才的地方,更是一个大家庭。那时候很多事情都是学校、教师负责的,我上台没有演出服装,王品素老师就带我去买了一件衬衫。所以我总觉得我应该像他们那样,做一名教师。大学毕业后,我如愿地留校,成为了周先生的助教。

郭:听说当年在上海音乐学院声乐系,每一位资深教授都有一个教研小组?

刘:是的。每一个教研组有组长,成员老、中、青都有。我留校后给周先生当助教,自然就是她教研组的成员。不断听课、感悟、反思,继续跟先生学习和积累教学经验。的重要演出是一定要参加的,还有出国演出任务。

郭:“上音”对留校的年轻教师,有哪些提高教学能力的特殊方法和要求?

刘:留校后,我的主要工作是听周先生的声乐课,周先生有公务外出就帮着给学生上课。学院为了培养青年教师还让我们去听外语课、上形体课等,还要写个人发展规划,每年要开半场音乐会等。那时演出任务也比较多,市里和学院

郭:1978年,十一届三中全会以后,伴随着党中央解放思想、改革开放方针颁布以后,迎来了教育的春天。听说“上音”声乐系的教研活动搞得特别规范、严谨,成效大,请您谈一谈。

刘:声乐系的教研活动开展得一直很好。比如有一次就研究我和钱慧娜两个女高音,大家发表一些意见。学生考试结束的点评分析则更为常见,有时候也会争论,但都是学术性的、善意的,目的都是为了更好地培养声乐人才。我们还集体编过声乐教材,编辑出版《声乐译丛》,编写练声曲,成立“少数民族声乐教学攻关组”“男高音攻关组”“民族男中音教学攻关组”等,重点研究怎么教、为谁教、教什么?我们的前辈老教师都很谦虚,有位很有成就的老教授常说:“老实告诉你,我到现在还没弄清‘换声’这个问题。”只有具备这种虚怀若谷、永不满足的精神品格,才能真正把学生教好!

郭:听很多同行说您声乐教学的成才率很高,请问您的选材标准是什么?

刘:在选择学生时,不能只听嗓音,每一位教师在传授知识的时候都是在教书育人,应以“育人”为本。首先看学生的综合素质,文化素质、品行教养、言谈举止、行为装扮等,这些都很重要。其次看事业心,为声乐献身的事业心,我的学生中改行、跳槽的比较少,基本上都能坚守自己热爱的声乐事业,这也是我最大的安慰。要培养德、智、体全面发展,有事业心、有文化的文艺青年,我在努力践行。我真心热爱并从事了一辈子最喜欢的声乐教育事业,于我而言,它不仅仅是谋生的职业。我希望在人生观、艺术观等方面和学生达成共识。

郭:除了综合素质、做人这些方面的要求之外,您在教学手段、教学计划等方面还有什么独到的地方?您说从葛先生教您要把“孔空”从头唱,这也是打基础的一个方面,那您在教学中又是怎么在前辈的基础上发扬光大的?

刘:在演唱和教学中,我追求自然、纯净的声音,“Belcanto”就是一种“美妙的歌声”,是悦耳灵活、流畅动人的歌唱,不应该是人为地“推、拧、挤、压迫”的歌唱。每一个人的声音都是独一无二的,发声不是做出来的,应该是自然地流露,才能表现歌者的心声。我本身是女高音,对女高音声部更为熟悉,曲目积累更多,所以在教学过程中更能够有的放矢。学生属于什么声种、类型,声音技巧和曲目循序渐进的安排,都要有统一的设计。只有教师准确判断,才能够因材施教,绝不能一成不变、一种模式教所有学生。我特别强调学生要认真读谱,哪怕不唱也要仔细琢磨。还有就是我比较重视新作品的积累,虽然我没有留过学,但只要是我能够听到的、看到的东西就仔细研究,不能老守着教学大纲。像法国现代作曲家梅西安的作品、巴西作曲家维拉·罗伯斯的作品,我一听说马上去找乐谱进行研究。我跟作曲系教师关系比较好,他们写新作品,我就让学生帮助他们唱。我喜欢唱作曲家的新作品,也鼓励学生去唱新作品,可以从中学到很多新的东西。总而言之,我对女高音声部的研究和了解比其他声部还是透彻得多。

另外,我喜欢引导学生阅读,不限于音乐,各种人文类书籍要全面阅读,提高修养,对学生理解作品有好处。教师要对学生有全面的了解,加强沟通交流,只有建立在充分了解的基础上,师生在合作过程中才能达到默契。

郭:许多考生报考大学时,可能会拔高程度唱一些大曲目以便应试,您是如何看待这种现象?对待这类考生是如何处理的?

刘:在作品选择上,我坚持循序渐进,不“贪大求洋”,教育学生用心唱好中国歌。我不给大歌,基本上是按照我所熟悉的从初级、中级到高级这样一个顺序,注重基础练习。在气息上歌唱,这个非常重要,还有就是美好的声音。我不喜欢也不允许那种声嘶力竭、撑大嗓门的“吼”。发声必须要在正确的呼吸基础上,没有呼吸支持的声音不是乐音。再者就是语言,我觉得不管是外文还是中文,只要生理器官协调,字都应该能够吐清晰的。外国人也很讲究吐字清晰,如果你的发声本身有问题,就绝对不会清晰。吐字不清不应该是“美声”的通病,恰恰相反,高水平的“美声”一定是以清晰的吐字为前提和基础。

郭:改革开放以后,中国声乐教学取得了突飞猛进的大发展,特别是21世纪以来,唱“美声”吐字清晰逐渐成为一种较为普遍的现象,但20世纪50年代却还不是很好,或者说很不好。我觉得您在这方面是走在时代前列的,您演唱中咬字与吐字就特别清晰,字声结合得非常好,请您把演唱的经验与大家分享!

刘:这个东西我觉得应该是根据作品表现需要出发,我总感到,一种作品应该有一套发声的基本要求,你的基本功应该是不一样的。一套基本功应该是为一套曲目所服务的,但是我们对“美声”基本发声的要求还是应该清楚的,现在哪个外国人来了,他都要求我们的语音要正。我上学的时候,周小燕先生、王品素先生就是这样教育我的。周先生的声乐教育思想在廖昌永的演唱中得到了更好的传承和彰显,他的中国歌曲唱得格外好,很用情、很走心。另外,现在有些人什么作品都唱,但我觉得每个人还是要有一类作品的侧重点为好。当然,作为一种研究尝试则例外。

郭:“美声”教学一定是要选择外国经典声乐作品,这是毫无疑问的。但如何选择,却是要仔细斟酌、考究的,请问您是怎么处理的?

刘:首先是意大利古典作品,大学二年级开始加入德奥艺术歌曲,到四五年级后再唱法语作品。因为法语发音比较难,所以在风格韵味的把控、共鸣腔体的塑造上都不容易。这些语言呢,老实说我们都是经过了仔细的学习和研究的,向专家学、向老教师学、向录音学、向朋友学,进而不断吸收、消化、融会。

郭:我觉得您在声乐教学中特别注重基本功的训练,始终贯穿循序渐进、因材施教的教学原则,特别注重用优良的师表垂范进行言传身教,进而开发学生的声乐潜能,实现声乐教学效能的最大化。

刘:对的!“上音”培养了我,给我开启了西方音乐、开启了“美声”的大门,让我学会快乐的歌唱;“上音”成就了我的事业,让我能够为国家培养一些优秀的声乐人才,我也将我对声乐的理解毫无保留地教授给学生。不忘初心,不辱使命!感谢母校辛勤培养!感恩老师谆谆教导!我更希望我的学生们能够和我一起,将老一辈声乐教育家的精湛学术、高尚师德、无私奉献精神代代相传!

郭:正是因为有无数像您这样尽心尽责、默默奉献、创新教学、德艺双馨的孺子牛般的一流教师群体,“上音”才会薪火相传、人才辈出。

感谢您百忙中接受采访,祝您健康长寿!

注 释

①于1956年11月更名为“上海音乐学院”。