经外周中心静脉置管术在极低出生体重儿中的临床应用探究

赵晓燕,陈华燕

(厦门市妇幼保健院新生儿科,福建厦门361003)

经外周中心静脉置管术在极低出生体重儿中的临床应用探究

赵晓燕,陈华燕

(厦门市妇幼保健院新生儿科,福建厦门361003)

目的探究对极低出生体重儿予以经外周静脉置管技术(PICC)的临床研究以及护理方法。方法择取极低出生体重儿225例,治疗期间患儿接受PICC置管技术的为113例为实验组,未接受PICC置管技术的患儿为112例为对照组。比较两组患儿并发症的发生率。结果实验组患儿接受PICC技术的穿刺次数(1.3±0.2)次短于对照组(9.5±2.2)次,置管时间(12.4±5.8)d均高于对照组(2.5±1.3)d,且实验组并发症的发生率25例(22.12%)均低于对照组52例(46.52%),差异均有统计学意义(P<0.05)。结论PICC是较为安全的一种可靠性静脉置管技术。与此同时,在置管期间对于患儿予以一定的护理干预能够减少并发症的发生率,可广泛应用于极低出生体重儿的临床治疗护理过程中。

经外周中心静脉置管;极低出生体重儿;临床应用研究

极低出生体重儿指出生后体质量<1 500 g的早产儿[1]。极低出生体重儿在生理解剖方面具有一定的特殊性,皮肤菲薄、血管细小,因病情需要经常输注营养液等实现追赶性生长,因此,构建良好的静脉血管管路对于极低出生体重儿的治疗工作具有重要的现实作用。PICC首选贵要静脉,若上身肢体条件较差的患儿可以采取下肢静脉置管的方式。下肢静脉是人类身体中最为巨大的静脉血管,血管直径较为粗大,血液的流通速度较快,能够急速降低药物的渗透压力并能够确保药物用量以及静脉营养的充分供给[2]。本文通过对极低出生体重儿予以PICC置管后将会引发的并发症进行研究,以及预防和护理措施等。具体分析如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料择取本院新生儿科2011年11月~2015年3月收治的极低出生体重儿225例,其中男129例,女96例,体质量600~1 500 g,胎龄24~36周。根据治疗方法分为实验组和对照组,两组患儿临床资料比较差异无统计学意义。科室建立PICC穿刺以及维护团队,所有人员均持有PICC穿刺资格证书。PICC穿刺的专用房间操作前后需进行紫外线消毒1小时。使用B-D公司生产的1.9FrPICC导管,戴口罩、帽子、穿隔离衣,始终保持穿刺以及护理过程的无菌最大化理念。由PICC小组成员每天PICC的置管、维护、上药、冲封管、静脉炎、堵管等并发症的处理,评估并决定管道的留置时间。

1.2 治疗方法对照组接受外周静脉置管技术。实验组接受PICC置管技术。具体详情见讨论。

1.3 临床观察指标对比两组患儿并发症的发生率,其中包括:静脉炎、血管堵塞、全身感染三项因子。

1.4 统计学方法采用SPSS15.0统计学软件进行处理分析,计量资料采用“x±s”表示,组间比较采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

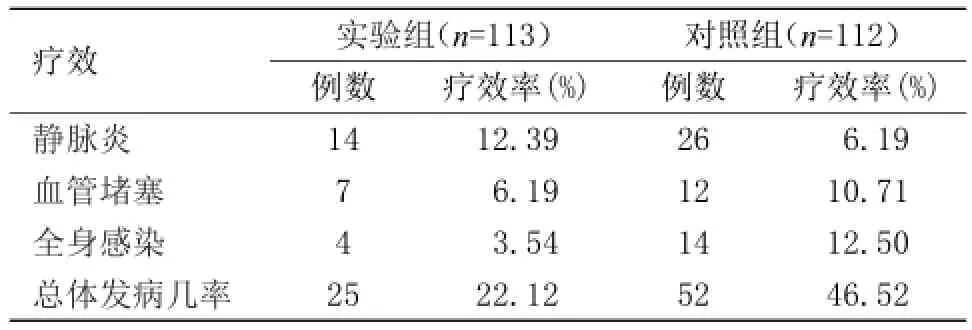

对比两组患儿的并发症的发生率。实验组患儿接受PICC技术的穿刺次数短于对照组,置管时间高于对照组,且实验组并发症的发生率低于对照组,差异有统计学意义(χ2= 14.761,P<0.05)。见表1。

表1 两组患儿病发症发生率比较

3 讨论

PICC穿刺技术使用硅胶材料的导管予以穿刺,其材质非常柔软、没有导丝,在置管过程中对患儿血管的刺激性较小,将不会对患儿的内部血管表层组织造成影响,同时采取外周置管的穿刺方式,因血管清晰可辨,比较表浅,穿刺成功率高。极低出生体重儿在出生后不能够接受肠道性的营养输送方式,达到全胃肠道营养的时间较长,因此,需要借助静脉导管的方式为患儿提供充足的营养能源[3]。虽然PICC技术的并发症较少,但是仍然存在一定的问题,因此,需要加强在实际置管过程中的无菌性操作方式,在导管留置期间,需要仔细观察是否出现临床感染等其他并发症状,在发现问题时采取有效的解决措施[4]。由于PICC的操作是护理人员全程独自完成的,因此,还需要加强护理人员的穿刺及维护的培训力度等。

极低出生体重儿在接受PICC技术的同时予以一定的护理干预,能够有效减少并发症的发生率,具体护理举措如下:(1)置管前准备。置管前医护人员需要向患儿家属详细讲解关于置管方法的重要性,以及在具体操作过程中可能存在的一些并发症状等,并取得患儿家属的支持和理解,并与其家属签订穿刺同意书[5]。与此同时,仔细了解患儿的凝血功能以及血小板的各项指数,准确测量患儿接受置管的实际长度,经上肢静脉行PICC置管,上肢和躯干成900,对穿刺点沿着静脉至右锁骨关节长度进行测量;经下肢静脉置管,患儿穿刺侧肢体水平放置,对穿刺点沿着静脉至肚脐上方1 cm位置的长度进行测量,测量长度的准确直接影响PICC导管留置时间的长短。(2)置管中护理。将患儿仰卧位置于辐射台上,注意患儿的保暖工作,避免因患儿体温过低造成的血管收缩,穿刺困难。穿刺过程中注意无菌最大化,消毒整个上肢,包括穿刺侧的颈部和腋下,及其胸壁。因早产儿体温调节中枢不完善,PICC置管皮肤消毒范围较大,时间长,极易引起穿刺局部皮肤温度迅速下降,刺激交感神经导致血管收缩,影响穿刺的成功率,故本科室将整瓶碘伏用水浴箱加热至37°~38°,碘含量不会下降且杀菌效果稳定[6],加热后的碘伏消毒减少了皮肤热量的散失,保证了皮肤温度,提高了穿刺成功率。穿刺过程中尽量使用无粉手套,避免因滑石粉进入血管造成静脉炎发生率提高,也可采用生理盐水冲洗无菌手套并用纱布拭干的方法,避免上述情况。当导管进入到患儿肩膀部位时,需要让患儿的头部转向接受穿刺一侧,下颌靠近肩膀以免导管进入颈部血管,从而导致送管困难,因此,可以适当调整置管的位置之后再进行送管,或者可以推进含量为0.9%的氯化钠溶液与置管操作同时进行,遇到阻力不可强行推入,需要适当调整体位,使得上肢与躯体呈现垂直状态,或者稍后再尝试置管操作[7]。如果还是不能够顺利予以送管,需要X线予以定位,确定在锁骨下静脉,若患儿不易穿刺,也可留置,作为中短期静脉治疗的一个通路选择。(3)置管后护理。需要在患儿接受置管部位放置大小为1cm2的纱布,并加之3MHP高通透6×7 cm贴膜覆盖在其表面,这样可以在一定程度上减少渗血情况的发生;另一方面,及时观察患儿针刺部位的出血情况。通常情况下,需要在24小时内更换贴膜,并且在未来每周更换一次,如出现渗血、潮湿等情况应该及时进行更换。在更换过程中需要采用自下而上的方式揭下薄膜,不要用手去直接接触患儿的针刺部位,严格遵循无菌操作的处理原则[8]。密切观察患儿接受穿刺的部位有无渗血以及水肿等,触摸患儿接受穿刺部位有无硬块和疼痛感,如伴有硬块以及不同程度的疼痛感将可以采用喜辽妥药物涂抹或水胶体敷料应用,能够取得显著效果。如发生少量渗血,可以直接更换薄膜即可渗出血量较大时,需要在薄膜外使用弹力绷带或者是在穿刺部位放置明胶海绵等方式。(4)为防止堵管的发生,输液速度不低于3 mL/ hr,停止输液期间,应每班用生理盐水脉冲式冲管和正压封管,以保证血管通畅。每日由PICC维护小组成员仔细观察导管的实际刻度并进行记录,查看导管是否出现打折和弯曲等现象,并评估是否需要继续留置。如导管部分脱落出,切不可将脱落导管再次置入患儿血管当中,以防出现感染等并发症。

综上所述,在置管期间对患儿予以一定的护理干预能够减少并发症的发生率,可广泛应用于NICU极低出生体重儿的临床治疗护理过程中。

[1]邵肖梅,叶鸿瑁,丘小汕.实用新生儿学[M].4版.北京:人民卫生出版社,2010:59.

[2]周景,王三南,马月兰,等.B超定位在新生儿脐静脉置管术中的应用[J].中国新生儿科杂志,2015,30(1):54-55.

[3]谢巧庆,何美群,司徒妙琼,等.经外周中心静脉置管术在危重症新生儿中的临床应用[J].临床护理杂志,2013,12(1):69-70.

[4]陈均龙,卢庆晖,阳红华,等.脐静脉置管在极低或低出生体重儿的应用[J].中国小儿急救医学,2013,20(3):283-286.

[5]程晓英,盛美君,黄国兰,等.新生儿PICC置管后真菌性败血症20例的早期临床症状观察及预防护理[J].护理与康复, 2014,13(12):1162-1164.

[6]陈志美,曾俊,王家玲.恒温水浴锅在乳腺手术皮肤消毒中的应用[J].中国实用护理杂志,2007,23(5):15.

[7]雷素华,赵秀芳,马晶晶,等.婴幼儿及学龄前儿童经外周静脉穿刺置入中心静脉导管置管的体表测量方法探讨[J].中华妇幼临床医学杂志,2013,9(5):660-662.

[8]刘宁.PICC置管术在NICU中的应用及并发症的探讨[J].中国保健营养,2014,24(2):916-917.

10.3969/j.issn.1009-4393.2017.05.019