基于RMP分析的漓江流域生态旅游可持续发展研究

李军辉 陈炜

[摘 要]文章运用RMP分析模式,从旅游资源(Resources)、市场需求(Market)、产品开发(Product)三个层面,对漓江流域生态旅游资源的开发利用进行系统剖析,并据此提出保护与开发并重、强化生态环境教育、完善旅游配套设施、创新旅游产品等对策。

[关键词]生态旅游;漓江流域;RMP分析;可持续发展

[中图分类号]F590 [文献标识码]A [文章编号]1008-7656(2017)02-0072-06

一、引言

在经济快速发展的工业社会,人口、资源、环境问题日渐凸显,这不仅威胁着人类的现代化进程,更影响着人类社会的生存和发展。近年来,随着人们环保意识的觉醒,人类开始对自身生存方式、发展模式进行深入思考,传统的旅游发展模式已经不适应现代旅游者的消费需求,生态旅游应运而生。漓江流域具有世界上发育最完美的湿润热带亚热带峰林地貌景观,是全球分布面积最大、景观美学价值最高、最具典型性和不可替代性的喀斯特地貌景观,是极其珍贵的世界自然遗产地和发展生态旅游的最佳场所[1]。随着漓江流域生态旅游的不断发展,较大的游客量使漓江流域生态旅游资源面临着严峻的挑战,同时,由于缺乏科学合理的旅游规划,漓江流域也出现了水量下降、环境污染、生态破坏等一系列问题,威胁着漓江流域生态旅游的可持续发展。鉴于此,文章运用RMP分析理论对漓江流域生态旅游开发进行剖析,并据此提出进一步促进漓江流域生态旅游可持续发展的对策建议,以期为国内外同类地域生态旅游持续、健康发展提供若干参考与借鉴。

二、漓江流域生态旅游RMP分析

为解决我国旅游业中发展出现的部分产品过剩、有效需求匮乏等问题,1999年,我国著名学者吴必虎首次提出昂普(RMP)分析,即以旅游产品为中心,在资源分析(Resources Analysis)和市场分析(Market Analysis)的基礎上进行产品分析(Product Analysis)的三方面程式性分析模式。

(一)漓江流域生态旅游资源分析

漓江发源于华南最高峰猫儿山主峰,隶属珠江水系,是广西东北部的重要河流之一。漓江流经桂林市区以及兴安、灵川、临桂、资源、阳朔、龙胜、恭城、永福、平乐和荔浦等11个县,流域面积达17959平方公里。漓江流域内自然生态旅游资源和人文生态旅游资源交相辉映,共同营造出一种“诗情画意”的意境,为其生态旅游发展奠定了坚实的资源基础。

目前,学术界将生态旅游资源划分为三种类型:模糊性生态旅游资源、自然型生态旅游资源以及自然+人文型生态旅游资源。根据《旅游资源分类、调查与评价》(GBT18972-2003),在参考和借鉴国内外生态旅游资源划分标准的基础上,本文将漓江流域生态旅游资源划分为自然生态旅游资源和人文生态旅游资源两个大类八个亚类。

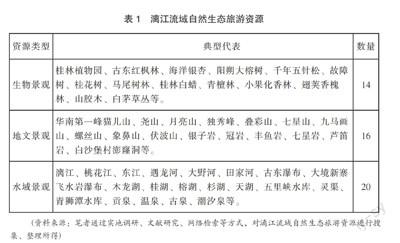

1.漓江流域自然生态旅游资源

漓江流域自然生态旅游资源可分为生物景观、地文景观、水域景观三种类型。三类生态旅游资源包括421项,其中地文景观达到231项,占生态旅游资源总量的54.87%;生物景观有112项,占比26.6%;水域景观为78项,占18.53%。虽然漓江流域生态旅游资源丰富、种类繁多,但受时间、人员、资金等条件的制约,漓江流域生态旅游资源的调查工作难以全面开展,因此,本文选取最能凸显漓江流域生态旅游资源地域特色的50项(见表1)为典型代表,以了解漓江流域自然生态旅游资源特点。

漓江流域地处亚热带季风气候区,常年温暖湿润,生物景观资源种类繁多,拥有大量的奇花异草、古树名木等珍贵植物。其中阳朔大榕树的树围有7米,树高17米,是一棵千年古树,目前已开发为旅游景区。漓江流域属于典型的喀斯特地貌,按其结构类型可分为峰丛洼地、峰林平原和岩溶湿地等多种类型,且山体中岩溶洞穴数量众多。其中芦笛岩、七星岩、独秀峰、伏坡山、叠彩山是桂林山体景观的代表,与漓江一体构成桂林山水的精华。此外,漓江流域的自然生态旅游资源还包括漂流河段、观景河段、湖泊、水库、瀑布、泉水等水域景观。桂林到阳朔精华段“黄金水道”是漓江水域风光的杰出代表,也是漓江生态旅游的精华段,受到国内外旅游者的青睐。

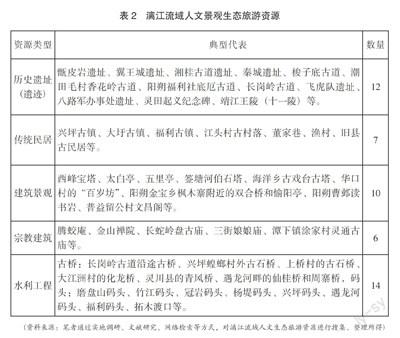

2.漓江流域人文生态旅游资源

人文生态旅游资源是人类在长期的历史发展过程中,在保护自然的前提下,对自然资源进行科学、合理地改造,在此基础上产生的文化反映着人与自然的动态和谐,体现了一种“天人合一”的思想,这种文化对旅游者具有一定的吸引力,是重要的文化旅游资源,通过旅游活动的开展,可以产生良好的社会、经济、环境效益[2]。本文对漓江流域人文生态旅游景观进行了调查、分析(见表2)。

由表2可知,漓江流域人文生态旅游资源包括历史遗址(遗迹)、传统民居、建筑景观、宗教建筑、水利工程等五类,典型代表49项。其中历史遗址(遗迹)包括甄皮岩遗址、秦城遗址、梭子底古道等;传统民居是漓江流域居民日常生活的场所,包括兴坪古镇、大圩古镇、福利古镇等;建筑景观主要指除房屋以外供旅游者观赏、游憩的各种建筑物,主要涉及亭、台、楼、阁等,漓江流域的建筑景观包括西峰宝塔、太白亭、普益留公村文昌阁等;宗教建筑是反映某地区人们宗教信仰的重要载体,漓江流域的宗教建筑主要涉及金山禅院、三街娘娘庙、潭下镇涂家村灵通古庙等;水利工程主要包括古桥和码头两种类型,漓江流域古桥主要有长岗岭古道沿途古桥、兴坪蝗螂村外古石桥、上桥村的古石桥,码头包括磨盘山码头、竹江码头、冠岩码头、杨堤码头等。这些类型多样、各具特色的人文生态旅游资源是漓江流域悠久历史和灿烂文化的见证,它们与自然生态旅游资源交相辉映,共同构成了漓江流域丰富多彩的生态旅游资源,为当地旅游业的发展奠定了坚实的资源基础。

(二)漓江流域生态旅游市场分析

1.调查说明

随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,生态旅游逐渐受到国内外旅游者的青睐,漓江流域也已开发了一些生态旅游产品。为全面了解漓江流域生态旅游的市场特征,笔者于2016年8月至10月多次前往猫儿山、象鼻山、芦笛岩、七星岩、杨堤、大圩古镇等地,对来访的旅游者进行问卷调查,问卷当场发放、填写并回收,以保证问卷的回收率。同时,笔者还就问卷的相关问题对部分游客进行了“一对一”式的深入访谈。此次调查共发放问卷300份,每个地点发放问卷50份,共回收有效问卷271份,有效回收率为90.33%。

2.调查结果分析

(1)被调查者人口统计学特征分析

根据游客个人信息的统计结果可知,男性参与者为152人,占56.09%,女性参与者为119人,占比43.91%,男性略多于女性。在年龄上,26~45岁的中年群体和18~25岁的青年群体所占比例较高,分别占38.38%和28.78%。在学历方面,拥有大专/本科学历的旅游者数量最多,占45.39%。就职业构成而言,以企事业管理人员(30.26%)、公司职员(23.25%)、学生(17.34%)为主,其他职业人员差别不大,可见漓江流域生态旅游受到不同职业者的关注。在月收入方面,大部分旅游者的月收入较高,3000~3999元和4000元及以上的中高收入群体共占总数的64.94%。在客源地上,广西区游客占52.77%,外省被调查者占37.64%,境外被调查者仅为9.59%。可见,漓江流域生态旅游者多来自广西区,其客源市场仍有待进一步拓展。

(2)被调查者对漓江流域生态旅游的偏好分析

根据调查结果显示:在出游目的上,以观光为主要目的的旅游者数量最多,占比为45.02%,其次是休闲娱乐,占28.41%,而商务会议、研学考察、度假疗养为出游目的的旅游者数量较少,均不足10%,表明目前旅游者参与漓江流域生态旅游所追求的是身心的放松愉悦。在出游方式上,选择与亲朋好友一起出游的旅游者最多,占46.49%,选择跟团出游的旅游者占21.03%,选择自驾游、单位组织组织出游的旅游者也有一定的比例。可见,与亲友结伴出游仍是漓江流域生态旅游者的主要方式。在消费水平上,消费100~399元的旅游者所占比例高达41.33%,消费在400~699元之间的旅游者占比为29.89%,而消费700元及以上的旅游者数量最少,仅占10.70%。表明漓江流域生态旅游者的消费水平较低。在停留时间上,选择停留1~2天的旅游者数量较多,占58.30%,而停留时间在3~4天的游客比例为32.47%,而停留时间在5天及以上的旅游者仅为9.23%,说明漓江流域生态旅游者的停留时间较短。

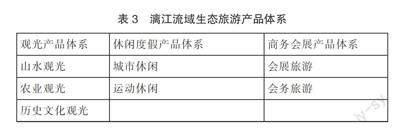

(三)漓江流域生态旅游产品分析

生态旅游产品是借助一定的生态资源、设施和服务项旅游者提供包括原生态、舒适、康宜的游览环境,丰富多彩的旅游项目等产品或服务的总和[3]。随着桂林市旅游业的发展和国际旅游胜地的建设,漓江流域生态旅游迎来了新的发展机遇,旅游产品类型日渐丰富。

按照旅游目的,可将漓江流域生态旅游产品体系划分为观光产品体系、休闲度假产品体系和商务会展产品体系三种类型(见表3)。其中观光产品体系包括山水观光、农业观光和历史文化观光三种。桂林市拥有“山水甲天下”的美誉,漓江流域是世界上规模最大、风景最美的山水旅游区,其中三山(象鼻山、伏坡山、叠彩山)、两洞(七星岩、芦笛岩)、一条江(漓江)是经典的自然山水景观,也是桂林山水精华的代表所在。此外,漓江流域还开发了诸如百里漓江、桃花江休闲游、九天瀑布等新景区[4]。目前,以桂林市为中心,辐射整个漓江流域的山水生态旅游产品体系已经基本形成。

休闲度假产品体系包括城市休闲和运动休闲两种类型,其中城市休闲主要涉及兴安县和桂林市。在漓江的源头——猫儿山脚下,已建成保持原始风貌的超然派度假山庄,山庄内气候独特、风景优美,可以让旅游者享受到与自然对话的恬静,同时,山庄内还有诸如攀岩、漂流等休闲旅游项目,成为旅游者休闲放松的重要选择;在桂林市区,神龙水世界、乐满地、玉圭园等景点是人们休闲、娱乐的重要场所。运动休闲则主要包括桂林山水高尔夫俱乐部、七星户外攀岩拓展场、桂林漓江高尔夫俱乐部、阳光马术假日庄园和大地部落户外攀岩基地等体育运动休闲旅游景点。

商务会展产品体系主要涉及会展旅游与会务旅游两类。随着桂林市国际旅游胜地和国家会展名城建设进程的加快,会展旅游呈现出蓬勃发展的势头。位于漓江之滨的桂林国际会展中心先后成功举办了第三届中国桂林国际旅游博览会、首届桂林国际山水文化旅游节暨首届国际美食文化节、2016中国—东盟博览会旅游展、第四届中国(桂林)国际健康养生服务产业创新发展高端论坛等,为世界各国的会展方提供了重要的交流平台。与此同时,桂林市还先后举办了我国首届桂林山水文化旅游节、中国桂林旅游博览会、中国—东盟博览会旅游展等活动,促进了桂林市旅游业和服务业的融合发展,更为漓江流域生态旅游产品体系添姿添彩。

目前,桂林市已经形成了一定的生态旅游产品体系,但总体而言,其旅游产品结构仍以传统的山水观光型生态旅游产品为主,休闲度假类、商务会展类旅游产品明显不足。同时,漓江流域自然生态旅游产品已经较为成熟,但人文生态旅游产品数量较少,且文化内涵挖掘不足,与自然生态旅游产品的融合仍有待加强。

三、漓江流域生态旅游可持续发展对策

(一)保护与开发并重,传承与利用共生

漓江流域生态旅游资源主要以水域、地貌、森林等为主,这些均属于不可再生资源,一旦遭到破坏,将会威胁整个生态系统的平衡,阻碍生态旅游的可持续发展,因此,应重视对生态旅游资源的保护,在保护的基础上对资源进行科学合理地开发。如在水域资源的开发过程中,应在不破坏水域结构、水体质量的前提下进行,注重资源的组合、搭配,可开设以水域为载体的水上娱乐项目、水上体育项目、水上休闲疗养等;地貌旅游资源开发则以保证山体、岩洞的完整性为前提,借助现代技术进行包装,开发攀岩、登山、探险、赛事、观赏等旅游项目;生物旅游资源在进行旅游开发时应采取构建性开发,构建人与自然和谐相处的互动生态系统;文化景观资源的开发应在传承深层次文化内涵的基础上,加快资源的开发力度,并注重自然景观与人文景观的综合开发,实现自然与和人文的融合发展。

(二)加大宣传力度,扩展客源市场

由上文的统计调查结果可知,当前漓江流域生态旅游市场辐射范围较小,知名度和影响力仍有待提升。因此,应进一步加大对漓江流域生态旅游的宣传促销力度,扩展客源市场。如在电视、广播、杂志报纸等传统媒体上投放广告,还可以将漓江流域生态旅游图片印制成旅游指南、海报、明信片,将其投放到桂林、南宁、柳州以及邻近省份各市的高星级酒店、机场、车站等地。随着網络时代的到来,漓江流域生态旅游开发者可以尝试建立官方网站,为不同年龄、不同层次的旅游者提供差异化的餐饮、住宿、交通、娱乐、购物等旅游信息;与携程、途牛、驴妈妈等知名网站合作,采用联合营销模式,加强漓江流域生态旅游形象宣传;开通官方微博、公众微信号,开发手机APP,吸引中青年群体的关注,为旅游者提供便捷、高效的旅游服务。

(三)创新产品组合,克服产品类型单一

创新是产品在市场上立于不败之地的重要法宝。目前,漓江流域生态旅游产品类型单一、缺乏创意、形式单调,难以满足现代旅游者的需求,因此,在漓江流域生态旅游产品开发过程中,应坚持创新理念,对其产品进行创新组合,以增强产品的吸引力。漓江流域生态旅游产品的组合以地域、生态、环境、文化为主线,形成特色各异的生态旅游产品体系。首先,自然景观与人文景观的组合。在科学开发传统观光型旅游产品的同时,可考虑开发休闲度假类、民俗节庆类、商务会展类等人文类型的旅游产品,并充分挖掘人文景观的文化内涵,推出综合程度高、文化底蕴深厚等系列旅游产品。其次,动态与静态旅游产品的组合。随着社会经济的发展,人们的生活水平不断提高,个性化、差异化旅游消费渐成主流。因此,应该根据旅游者的需求,以自然生态环境为核心内容,在静态的观赏中融入动态的体验元素,在动态的体验中融入静态的精神感悟[5]。如在风光迤逦的山水间,体验文物古迹的文化内涵;在独具特色的少数民族风情表演中,可以适当考虑安排一些诸如篝火晚会、漓江渔火等互动型娱乐活动,让旅游者充分体验到少数民族风情的独特风味。最后,线上与线下的组合。随着“互联网+”时代的到来,漓江流域生态旅游产品应尝试与互联网有效结合,利用互联网技术改善旅游产品的软件服务,使整个旅游活动信息化、数据化,把旅游活动过程的每一个环节展现在游客面前。

(四)借鉴国内生态旅游发展较好的地区

我国生态旅游资源丰富,各地区以生态资源为核心旅游资源来发展旅游业的景区非常多,比如湖南的张家界景区、四川的九塞沟景区、杭州西湖景区等。漓江流域发展生态旅游的过程中,在深度了解和分析地区资源特征的基础上,应该借鉴和学习国内生态旅游发展较好的地区和景区。首先,地方政府部门组织相关人员进入张家界、九寨沟等生态旅游发达地区进行实地考察和交流,了解和学习地方对当地生态旅游发展的相关制度和规定。其次,漓江流域旅游管理人员及旅游经营人员应该借鉴、学习生态旅游发达地区的管理、经营理念和思路,并结合当地社会背景、经济、旅游市场等因素,树立适合漓江流域生态旅游发展的理念和思路。最后,要特别强调,地区生态旅游发展的内容和形式应该适合该地区的资源特征、经济状况和旅游市场背景,突出地方特色,不能照搬生态旅游发达地区的旅游发展模式,避免雷同现象的出现。

[参考文献]

[1]张俊霞,段文军,赵立禄,朱磊.漓江流域森林生态旅游承载力三重矢量评价模式的构建[J].西北林学院学报,2013(3).

[2]文斌,吴建冰.桂林人文生态旅游资源分类及评价[J].广西右江民族师专学报,2006(2).

[3]张广宇.南宁大明山生态旅游产业发展的RMP分析及对策研究[J].沿海企业与科技,2008(11).

[4]薛姗姗.广西生态旅游产品体系优化研究[D]. 桂林:广西师范大学,2012.

[5]陈炜,文冬妮.桂滇黔少数民族传统体育文化资源开发——基于RMP分析[J].社会科学家,2012(7).

[作者简介]李軍辉,桂林理工大学旅游学院教师,硕士,研究方向:生态旅游经济;陈炜,桂林理工大学旅游学院教授,博士,研究方向:生态旅游。

[责任编辑 熈 镌]