太极拳文化的跨文化传播

孙怀玉,刘丽芳,张 渊,卢 佳

(西安外国语大学体育部,陕西西安 710128)

■文化传媒研究

太极拳文化的跨文化传播

孙怀玉,刘丽芳,张 渊,卢 佳

(西安外国语大学体育部,陕西西安 710128)

针对太极拳跨文化传播的现状研究发现,在太极拳的传播过程中太极文化的传播很少,而太极文化和西方文化体系具有互补性,通过太极这种体育文化的传播,可以起到以点带面的作用。通过对相关文献的查阅和解读,分析太极拳所蕴含的文化内涵,对太极拳的文化内涵进行解析,找到可以实现太极拳跨文化传播的途径和方法,指出通过简化太极拳动作是实现太极拳文化传播的前提;挖掘太极拳文化中的人文教育价值是太极文化输出的关键;应通过对动作名称和太极服饰的改革来体现太极文化。

太极拳; 道家; 儒家; 哲学思想;文化传播

一、太极拳文化进行跨文化传播研究价值

(一)现实意义

长期以来面对全球化的现实推进,世界各国的有识之土都从不同角度呼吁,要警惕全球化对于文化个性的消饵。在偌大的文化体系中,想打包把中国文化给西方人是不可能的,需要以点带面地传播,当人们提及各国的体育项目时会直接联想到该国的文化特征,例如印度的瑜伽、韩国的跆拳道、泰国的泰拳是这样,中国的太极拳亦是如此。太极拳作为一种中国传统的体育文化,蕴含了丰富的思想文化内涵,在一定程度上可以表达中华文化内涵,对实现中国文化的国际化传播,促进世界文化的和谐发展也具有重要意义。

(二)研究现状

从相关文献资料来看,太极拳的跨文化传播还主要集中在理论研究方面,主要是关于太极拳健身和技击性方面。太极拳文化传播的研究很少,最早关于太极拳跨文化传播的研究论文是北京体育大学吕韶钧教授。他在1997年发表“太极拳运动在美国”一文,文中阐述了太极拳可以在美国广泛传播的主要原因是因为现代化生活方式给美国带来了一些社会问题,太极拳柔和的运动方式和注重内外配合的训练理念也契合了美国人的现实需要。太极拳的跨文化传播存在着重外而轻内涵,重技术轻文化的现象。比利时的马克.特伯姆是这样评价武术传播的,“武术在西方的传播中侧重于技术传播,而其所蕴含的精神的、文化的、艺术的内容则被忽视。[1]”太极拳如果缺失了太极理论及相关的文化背景,它就和篮球、体操一样属于一种体育项目,是一种“术”,而失去了“武”的文化内涵,就不是完整意义上的太极拳,更达不到太极拳传播的目的。所以说文化传播与太极拳传播两者关系是很明显的,太极拳传播是文化传播的具体手段,文化传播是太极拳传播的根本目的,文化是内涵,太极拳是载体。

(三)理论依据

西方文化的特点是客观、直接,更注重理性思维,西方人认为,只有在征服自然的艰苦斗争中才能求得生存。中国传统文化具有多元性,倡导人与自然的和谐相处,是中华文化的灵魂所在。全球化已经成为一种不可逆转的趋势,中西文化的融合与互补,这也成为两者有可能进行跨文化交流的前提[2]。中西方文化除了差异以外,还存在着某种感官上的相同,那就是身体感知,这种原始的感知方式是生物所特有的,并具有普遍一致性,如果通过某种肢体的运动表象来传播文化内涵,无论是理论角度还是实践角度都是可行的,这种传播既可以传播项目本身,也可以通过运动项目传递文化信息,使身体运动的跨文化的交流具有了体验的前提与可能。虽然太极拳不能代表全部的中国文化,但是通过习练太极拳,可以为西方人提供一种和谐思想的身体体验,无论是对其身体健康,还是对心理健康方面都具有重要意义。

二、太极拳文化研究

(一)太极拳文化的核心思想是“和谐”

个人生命的自我和谐:太极拳在个人身上表现出来的和谐是心、意与形体动作协调一致的内外相合;上下相顺,是人的上体与下肢的协调配合。在太极拳盘架子中要求“一身必令上下相随”;左右相照,在进行太极拳练习时还要“有左即有右”,“以及上左必进右,上右必进左”真正做到“一合而无不合,周身一齐合到一块,五脏百骸悉在其中[2]。

人与人之间的社会和谐:由于太极拳是出生在中国传统文化的胚胎之中,必然会携带中国传统文化基因,中国文化倡导和谐,强调人与人之间的“礼”、“义”、“仁”、“智”、“信”等伦理规范,表现出了较强的社会性,武德与身体技能融为一体,如武术传习时讲究“未曾学艺先学礼,未曾习武先习德”由此,在民间习武与修德是同时进行的,功到成名的习武者一般都是德艺双馨的武术家。一个人的德行不好是不可能学到高超精湛的技艺,更不可能成为人人敬仰的武术人师。在武术比赛中要求有比武之德,民间武术练者在比武时处处体现出以礼作为形式,以和作为宗旨的特点[3],从而使民间比武形成一种君子之争。所以说,太极拳中技击是在伦理支配和武德礼仪规范下而运用的,虽武而不犯禁,这对构建和谐社会,以及解决一些社会问题都具有重要的作用。

人与自然的和谐——天人合一:道家在对自然认识的基础上,把人的身体和自然万物纳为一体,在太极拳中则上升到美学、哲学“道”的层面。太极拳以形喻势,用隐喻、形象的方法,把阴阳五行纳入了自己方法论体系,除了推手等两两相搏的技击形式外,更多的是体现出了太极自然美的境界,通过动作演练过程中的动静、刚柔、虚缓得以表现,超出了单纯的搏斗,成为“技艺”。中国“天人合一”的人与自然和谐的思想在太极拳中表达的淋璃尽致,主要有太极发生观、圆道运动观、生命整体观等[4]。

(二)中国传统哲学思想对太极拳的影响

1.道家哲学思想对传统太极拳的影响

道家哲学思想以老子和庄子为代表,对世界形成,对社会发展,对人与社会,人与自然的关系等的认识,形成了清静无为的精神修炼核心。传统太极拳文化博大精深,无论是拳法拳理、技巧技法,还是精神内涵,价值取向,均以道家文化为主要根基。太极拳可以说是道家文化与中华武术的完美融合。太极拳蕴含了丰富多彩的道家哲学思想,从道家哲学思想中引申出拳术技击运动中的动与静、刚与柔、进与退、虚与实、防与攻等矛盾对立统一思维。

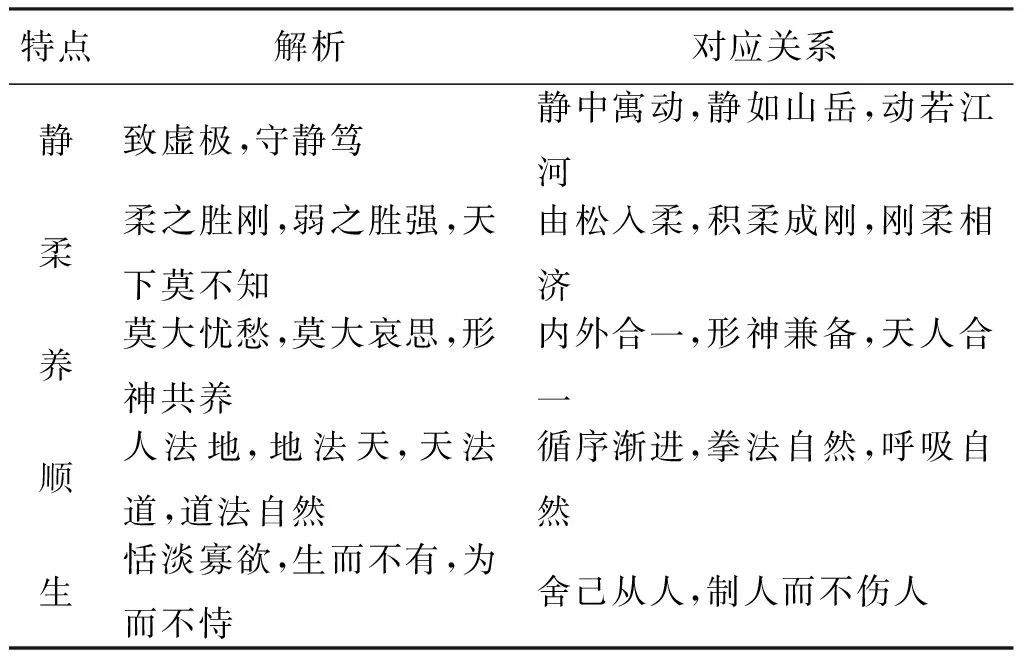

老子曰:不欲以静,天地将自正。真正懂得清静的人,无论在何种场合都可以专心练拳。心不静则精神不能专一。太极拳中的静与老子所谓的静都是动中的静,都是静在动中,动在静中,动静互根,静动合一[5]。平时练习太极拳,没有人在要当有人在,有人在要当没有人在,泰若自然,动静相生,是以静化动,动静适宜。在《老子》一书中就“专气致柔,能婴儿乎”之句,是太极拳追求呼吸自然的重要思想。太极拳论有云“太极者,无极而生,动静之机,阴阳之母也”[6]。这与老子提出的“致虚极,守静笃”,庄子主张的“抱神以静,必静必清”思想,无论从思维方式还是养生思想上都注重以静养德、养身、养心,具有一定的一致性。太极拳将道家主张虚静的理念应用于拳理之中,练理不练力,要求做到心静体松,精神意念灌注于动作招式中,以求达到虚静休养身心的境界。表1展示了道家哲学思想特点与传统太极拳的对应关系。

表1 道家哲学思想与传统太极拳

2. 儒家哲学思想对传统太极拳的影响

儒家哲学思想对传统武术的影响主要是按照儒家的礼仪铸造了习武者的价值理念与行为规范,形成了传统武术的武德体系对太极拳起着引导和影响的作用。儒家哲学思想最高的价值追求是以道德为核心的,力主“修心立德”[7]。“贵和持中”、“克己复礼”是传统太极拳的价值理念和核心人我精神,这正是儒家哲学思想“尚武崇德,以仁为贵”、“克己正身,谦恭礼让”等思想在太极拳中的渗透[8]。儒家哲学思想以“仁”为核心,注重道德礼仪,与太极拳以柔克刚,后发制人有着异曲同工之妙[9]。表2对儒家哲学思想特点与传统太极拳的对应关系做了概括分析。

表2 儒家哲学思想与传统太极拳

3.太极拳中的道儒家哲学思想的互补

道家含蓄脱俗,清静无为,超然寡欲。儒家刚健中正,浩然之气。道家哲学思想与儒家哲学思想互补,对应太极内涵,一阴一阳,刚柔相济,和谐统一,互相转化,形成真正的太极内涵,孕育了博大精深的太极拳理论[10]。太极拳是一种至刚至柔的运动,是中和的状态,是儒家互补思想的体现[11]。传统太极拳中,每个派别的风格、拳架、要求虽然各有不同,但是都遵循了“立身中正”这一基本要求[12]。“立身中正”是太极拳技术要求,更是一个载体,彰显出太极拳精神风貌。

表3 传统太极拳中的道家与儒家哲学思想融合点

三、太极拳文化进行跨文化传播建议

实现太极拳文化的传播,必须建立起能突出太极拳核心价值的文化模式。目前太极拳在跨文化传播过程中,文化内涵没有得到充分彰显,单纯的肢体运动并不代表中国文化,各种运动项目都有身体运动的表象,所以太极拳的传播重点不在于肢体运动的多少,而在于每个动作背后的文化内涵。

(一)简化太极拳动作——突出其本质功能是实现太极拳文化传播的前提

1.简化太极拳动作

太极拳不仅流派众多,而且体系庞杂,门派之争由来已久,特别是太极拳繁杂的套路内容更是影响其传播的主要原因。太极拳的学习需要多年的修炼才能表现出高超的技艺,素有“太极十年不出门,三年一小成、九年一大成,过九年之后可观矣”之说。这对国人来说尚且闻而生畏,更不要说有巨大文化差异的外国人,那就更难上加难。因此,在确保太极拳动作的基本元素棚、捋、挤、按、采、列、肘、靠;进、退、顾、盼、定等手法、腿法和步法组成的前提下,在不破坏太极拳技击动作的完整性,突出太极拳特点和技击功能的基础上,对太极拳动作进行规范,对动作套路进行“简化”是保证太极拳跨文化传播的重要条件,但特别值得一提的是应坚持“简化”而非“异化”。

2.突显太极拳的本质——技击性

太极拳属于“武术”,其本质在于技击性,这是太极拳区别与其他健身项目的标志,太极拳的健身性、娱乐性等均属于衍生功能范畴,只有技击才属衍生于本质,功能是在本质基础上衍生出来的。

武术是一种技击文化。技击是指对武术原始的认知,它反映了武术的“原质”,即在格斗中一拳一脚的如何运用,同时也反映了人们追求武术的原始动因,即力求在技击中达到取胜的目的。

现今人们追求的是延年益寿,健身的目的,而忽略了太极拳的技击性,所以有人对太极拳的技击功能提出了质疑。实际上太极拳在诞生之初,并非是以健身为主要价值功能取向的身体活动。拳谱上说,掤捋挤按需认真,上下相随人难进。任他巨力来打我,四两化劲拨千斤等,说的都是技击方面的理论与功效。王宗岳《太极拳论》中说:练太极拳是为了掌握“四两拨千斤”、“耄耋能御众”的攻防技巧,以及“英雄所向无敌,盖皆由此而及也!”的说法,都说明它在当时,在冷兵器时代,主要是作为一种技击术而存在。

(二)突显太极拳的文化内涵

1. 突显太极拳文化中的人文教育价值

商品中的这种文化价值直接影响到消费者的身份认同和文化认同,致使消费者在选择商品时越来越注重商品中所体现出的文化价值。所以太极拳作为一种商品,文化的核心价值是太极拳保持本土化、常态化发展的重要保证,它以自己独特的价值表现形式阐释、引导太极拳的内涵,这是太极拳实现跨文化传播的关键。张杰在他的博士论文《太极拳在美国的传播及文化影响》中将太极拳的核心价值体系概括为三个方面,分别为:“修身以礼”的社会行为尺度。“修身以己”的自我教育价值和“天人合一”的整体思维,分别体现了人与社会、人自身、人与自然的不同维度。

首先强调“修身以礼”的社会行为尺度。太极拳通过记忆的感性形象对习练者的情感和意志实施影响。其目的是导向内心的自审。它不仅仅是强身健体,强身只是手段,强心才是目的。太极拳始终把内在的自我修养与美善统一的审美要求紧密的联系在一起。在现代社会,高科技可以给人带来经济地位的提升和生活的便利,但是无法填补道德的危机,单纯的法治并不能完全控制高犯罪率的出现,如何从内在道德层面对人进行教化是当今需要思考的问题,而太极拳却蕴含着这方面的含义。此外,从太极拳外在表象来看,和谐的运动方式是一种对击打、强悍和勇猛的收敛,是人类对暴力的一种文明转化,这对维持社会稳定和体现社会和谐具有重要的价值和意义[13]。

其次树立“修身以己”自我教育价值。太极拳是一种良好的修身手段,在习练太极拳时,身体达到一种无障碍、自觉的运动状态,在流畅的动作中感受本质的自我,所有的社会压力均被抛在脑后,从而达到了真正的自由状态。同时,太极拳技能的获得是一个长期的过程,在这个过程中,练习者要经过身体和心理的各种考验,培养奋发进取、自强不息的意志品质。

最后注重“天人合一”的整体思维。“天人合一”是中国文化思想的代表内容,也是太极拳的基本拳理太极拳运动遵循阴阳、五行和八卦的原理,与自然万物的基本运动规律一致。在太极拳练当中,强调形神兼备,不仅仅注重身体的基本素质,还强调内在因素,同时强调拳法自然,这是一种境界,人们通过练拳,不仅仅学习到了具体的肢体动作,而且,随着对动作理解的深入,“天人合一”的整体思维会自然地渗透到人们的思想当中,在现实生活中,人们会不自觉地从整体的、联系的视角看待问题、解决问题,对于人们的综合、归纳能力的培养和提高,有一定的积极意义。

2. 通过服饰文化来突显太极拳的文化内涵

太极拳是中国特色的传统体育项目,除了技术上呈现出与其他项目的区别外,一方面,服饰包装更能给人以直观的视觉刺激,如在大街上看见白色的道服就会知道是练跆拳道的,看见带有数字的篮球服,就知道这个人喜欢篮球运动。同样,如果我们具有规范的太极拳服饰,也会产生这样的效果。另一方面,制服具有统一和凝聚的功能,通过一定衣着图案表达中国文化内涵。再则,注重对中国传统工艺在太极服装上的体现,如华丽细腻的丝绸为衣料,配以中国特色的立领、盘丝扣、对襟的袍衫,垂直、飘逸、宽松舒适的服装,将以它独特的魅力引起了世界人民的极大兴趣[14]。

3. 通过动作名称来突显太极拳的文化内涵

太极拳传统动作名称受中国传统文化中象形思维的影响,能采用最精炼的语言展现新颖的形象来描绘整个动作,使每个动作名称都可以呈现出一幅美丽的画面[15]。若用英语翻译出来,太极拳的动作则只能给人留下外在的、机械的动作运动的感觉,而其中的文化含义并不能体现出来。如果用汉语拼音来表示,传播者在介绍动作的时候,就自然地联系到了文化内容,如太极拳动作“白鹤亮翅”,太极拳习练者用双臂左右格挡来击敌人的双手,则敌方的力即被分散而不整,随之习练者右手随沉随起,提护至右头角上展开,同时左手从左侧下展开至左胯旁,犹如白鹤展翅,让人赏心悦目。太极拳命名者为此动作命名没有用“展”字而用“亮”字,因为展示太极拳复杂、精细的动作,“亮”字能更传神地表达出动作的舒展,更能体现出习练者的展现自我、欣赏自我、悠然自得的君子风范[16]。理解了这些,太极拳的传播就不仅是动作层面,更可以触及应有的文化深度。

[1] 马克·特伯姆.亚洲传统武术与西方文化[J].体育文史,1998(2):58.

[2] 姜娟.太极拳和谐文化的研究[J].沈阳体育学院学报,2008,27(3)3:126-128.

[3] 郝志勇.明清武术文化形态及其价值研究[D].北京:北京体育大学,2012.

[4] 张杰.太极拳在美国的传播及文化影响[D].北京:北京体育大学,2012.

[5] 买向东.略论儒家文化对太极拳的影响[J]. 青海师范大学学报(哲学社会科学版),2012,34(3):37-39.

[6] 温力. 中国哲学的太极观念与太极拳[J]. 武汉体育学院学报, 1995(4):1-4.

[7] 张锦. 论儒家思想对太极拳的影响[D]. 济南:山东体育学院,2014.

[8] 吉灿忠, 金燕明. 论太极拳与儒家文化[J]. 河南师范大学学报(自然科学版),2006,34(3):152-153.

[9] 买向东. .略论儒家文化对太极拳的影响[J]. 青海师范大学学报(哲学社会科学版),2012,34(3):37-39.

[10] 温力. 中国哲学的太极观念与太极拳[J]. 武汉体育学院学报, 1995(4):1-4.

[11] 李圣, 杨建营, 杨建英. 太极拳心法探骊[J]. 体育文化导刊, 2015(2):79-82.

[12] 刘海忠. 阴阳学说在太极拳中的应用[J]. 搏击·武术科学, 2015, 12(1):30-32.

[13] 李世宏.武术市场营销策略研究[D].上海:上海体育学院,2012.

[14] 苗丛丛,李姗,张丽萍.武术服饰对武术运动传播的影响研究[J].搏击·武术科学,2015,12(2):49-51.

[15] 赵艳敏.传统太极拳动作名称的意象研究[J].搏击·武术科学,2010(11):29.

[16] 张静丽,程馨.太极拳典型动作名称文化解义[J].搏击·武术科学,2014(1):39-42.

[责任编辑 熊 伟]

Research on the Cross-cultural Transmission of Tai-chi-chuan Culture

SunHuai-yu,LiuLi-fang,ZhangYuan,LuJia

(DepartmentofP.E,Xi’anInternationalStudiesUniversity,Xi’an,Shaanxi710128,China)

Research on the present situation of cross-cultural communication of Tai-chi-chuan finds that although Chinese Tai-chi-chuan Culture makes up the shortcomings of western culture, the transmission of Tai-chi-chuan culture is rare in the publicizing process of Tai-chi-chuan. Communicating physical culture Tai-chi-chuan to the West can promote the transmission of Chinese culture to the world. The paper applies the method of documentary, reviews and analyzes related literature, summarizes the cultural connotation of Tai-chi-chuan, and concludes the method of the cross-cultural communication of Tai-chi-chuan culture. The paper holds that in the process of cross-cultural transmission of Tai-ji-chuan, simplification of the movement and posture is the premise, exploration of the education value is the key. Efforts should also be made in the reform of the name of the movement and posture of Tai-chi-chuan and the costume.

Tai-chi-chuan; Taoism; Confucianism; philosophical thought; cultural transmission

2017-01-05;

2017-03-14

西安外国语大学科研基金资助(14XWB17)

孙怀玉,男,陕西乾县人,西安外国语大学体育部教授,主要研究方向:体育与健康教育。

G852.11

A

2095-770X(2017)06-0001-05

http://sxxqsfxy.ijournal.cn/ch/index.aspx

10.11995/j.issn.2095-770X.2017.06.001