西方现代主义设计中“数”的逻辑演绎观念

何 宇

西方现代主义设计中“数”的逻辑演绎观念

何 宇

学界对于西方现代主义设计观念的讨论,大多立足于形式、功能、生产技术和艺术运动的分析,而对它与西方哲学观念的渊源则相对忽视。从西方设计思想发展史的角度来看,理性主义哲学中“数”的逻辑演绎观念一直深刻影响着设计实践,西方现代主义设计正是沿着这一理论路向建构了它的形而上学。通过回溯从古典时期以来西方理性主义哲学与美学的历史发展,我们可以观察到“数”的逻辑演绎观念在古典时期的哲学和建筑理论中确立了其形而上基础,文艺复兴时期得以继承并锤炼出实践方法。17世纪笛卡尔和莱布尼茨完善了逻辑演绎原则,将它作为启蒙的理性主义和科学精神的核心思想,进而被现代主义设计吸收。但这种观念在二战后逐步发展到极端,暴露出其缺陷,走向悖论。

现代主义设计;逻辑演绎观念;“数”

图1 1972慕尼黑奥运会标志

西方现代主义设计理念与理性主义哲学观念的发展密不可分。从哲学的角度来看,西方现代主义设计中所体现出来的与古典主义装饰和手工艺传统有明显断裂的乌托邦形式,都是围绕着“数”(àριθμós)的逻辑演绎的理性主义哲学观念而展开。但是,目前学界对于西方现代主义设计观念的讨论,大多立足于形式、功能、生产技术和艺术运动的分析,而对其与西方哲学观念的渊源则相对忽视。实际上,现代设计的形式和功能等表面特征,只是观念和技术发展的结果和表征。尽管20世纪以来的设计新风格与新技术、新材料以及新的生产方式的扩张密切相关,但与技术、材料和生产等因素相呼应的现代主义设计中“数”的逻辑演绎观念,才是西方现代主义设计发展变化的深层质素。笔者认为,正是因为有了这样的哲学观念,才会出现1972年慕尼黑奥运会标志①该会标由德国乌尔姆设计学院设计师奥托·艾歇(Otl Aicher)设计。它是在一个正圆中进行螺旋形作图分割空间,并利用宽度和长度数值的递增和递减形成放射状抽象造型。这一设计明显带有数理推演和模数计算观念,其几何空间具有形而上的非物质性。显然,该标志图形脱离了体育活动的物质属性,奥运概念被扩张到无限。参见张莉莉:《标志设计完全手册》,上海:上海书店出版社,2006年,第66-67页。那样体现出高度理性化的、脱离地域与运动会属性的、令人惊讶的造型(图1)。 因此,本文重点关注西方“数”的逻辑演绎观念问题,尝试通过回溯历史,讨论这一理性主义的观念如何从西方哲学和美学的传统中逐步发展成为现代主义设计的核心思想,并进而走向悖论的过程。

需要说明的是,本文所讨论的“数”的逻辑演绎观念是指将“数”作为万物的实在和宇宙的真理,并通过逻辑演绎认识世界的理性主义观念。“数”在这里指代数学、几何与模数所构成的非物质的形而上实在,它是脱离了物质表象的、主宰世界的非物质的真理。只有通过人的理性才能掌握“数”的规律和推理,才能认识世界。“演绎”是指理性主义哲学中从“数”的规律和真理出发进行逻辑推论的科学主义观念与方法。

一、古典时期“数”的逻辑演绎观念

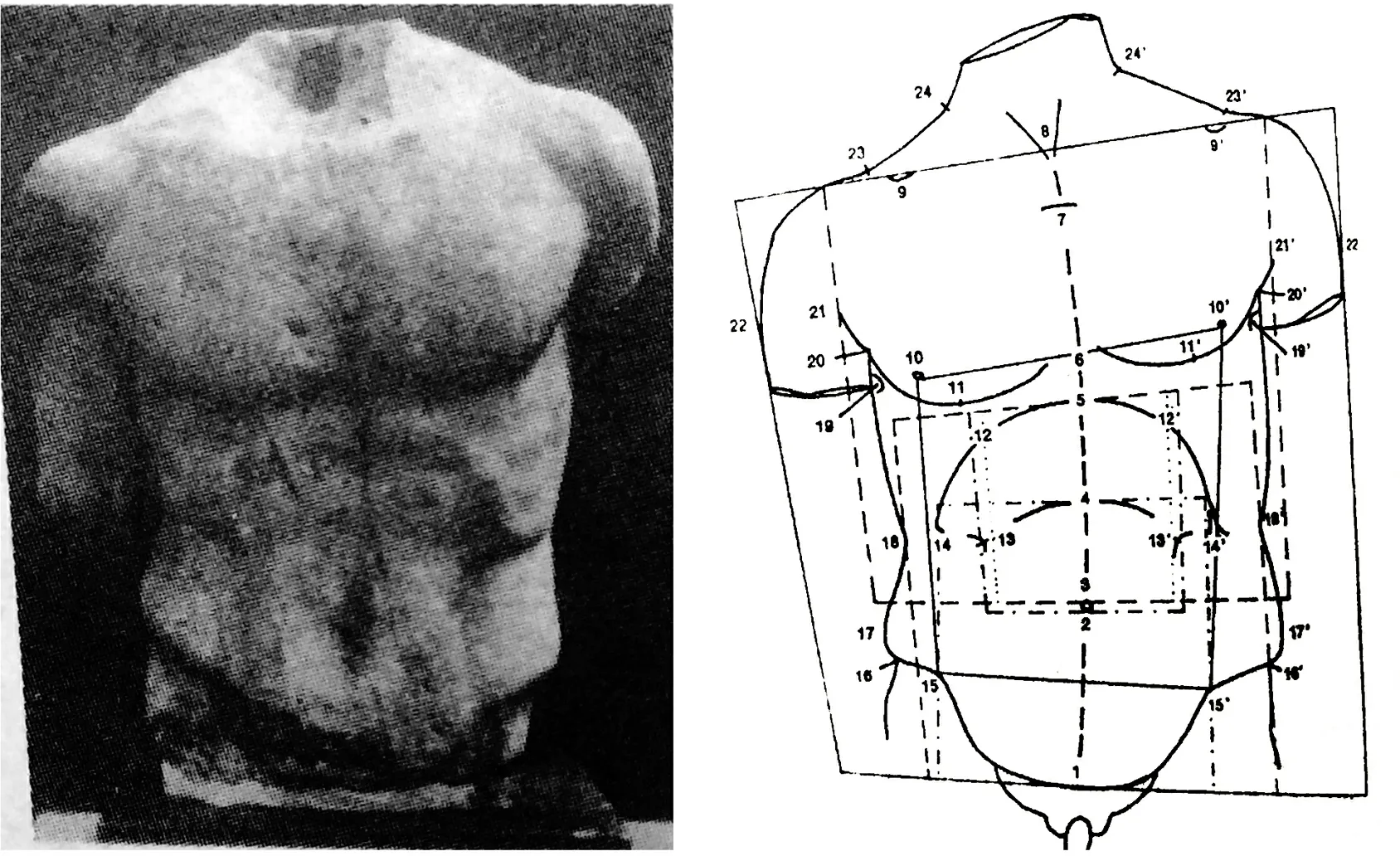

图2 波利克里托斯完美比例

西方现代主义设计中“数”的逻辑演绎观念,最早可以追溯到活跃于公元前6-4世纪的古希腊毕达哥拉斯学派(Pythagorean School)关于“数”是万物和世界本原的观点。作为一种探究事物本质的一元论哲学,毕达哥拉斯学派将“数”看作脱离物质并先于物质的形而上独立精神客体。“于是一种与感性、与旧观念完全不同的东西被提升和说成本体和真实的存在”。*李醒尘:《西方美学史教程》,北京:北京大学出版社,1994年,第16页。也就是说,“数”作为非感性的实在规范着现实,并支配着伦理。宇宙组织、音程原理、天体音乐、美的标准、完美比例和对灵魂的净化均来源于“数”的规律的支配和对“数”的计算与演绎。从这样一个角度来看,波利克里托斯(Polyclitus)的人体理想比例(图2)同艾歇的奥运会标志具有共同的观念基础,即造型的本质在于在数和量的比例、关系和推演。两个作品的区别仅仅在于表象上的差异:前者保持了自然主义感官经验,而几何规律隐含其中起支配作用;后者则抛弃了任何感官表象,试图直接呈现思维的推理形式。*古希腊理想比例观念和现代主义理性观念具备共同的形而上基础,但在表象上二者却明显不同。约翰·基西克认为希腊人在接受理想比例的时候并未抛弃主观经验和自我意识,完美的比例似乎来自于这样一种关系的调和;而奥托·艾歇的作品更强调笛卡尔式的几何结构性,在表象上排斥自然和感官。参见约翰·基西克:《理解艺术》,水平、朱军译,海口:海南出版社,2003年,第79-80页。

柏拉图(Plato)发展了毕达哥拉斯学派的理念。在《斐利布斯篇》中,他将真正的快感归结为对形式美的快感,即“直线和圆以及用尺、规和矩来用直线和圆所形成的平面形和立体形”。*李醒尘:《西方美学史教程》,第33页。形式美的本质在于秩序、比例与和谐。事实上,柏拉图所说的形式美,并非近代学者所说的与审美情感和艺术风格相关的东西,而是美的理念本身,按照柏拉图的阐述,形式美就是脱离了感官和物质的形而上实在。由此,柏拉图在《蒂迈篇》中演绎出了建立在2(1-2-4-8)或3(1-3-9-27)的几何级数上的协和音的和谐比例。*热斯塔兹:《文艺复兴时期的建筑艺术》,王海洲译,上海:汉语大词典出版社,2003年,第36页。

相比毕达哥拉斯学派和柏拉图,欧几里得(Euclid)进一步发展了“数”的逻辑演绎观念。他的《几何原本》建立在通过公理推演出数学定理的基础上。依赖理性,以抽象的、一般的几何概念揭示物质空间表象,是欧几里得的核心思想。它影响了17世纪大陆理性主义哲学和启蒙科学精神的形成。正如爱因斯坦(Albert Einstein)所言,西方科学的进步得力于两种方法,一是欧几里得几何学的逻辑演绎方法,另一是寻求事物因果联系的归纳法。*陈嘉明:《现代性与后现代性十五讲》,北京:北京大学出版社,2006年,第12页。

哲学和几何学抽象的普遍规律与概念被应用在维特鲁威(Marcus Vitruvius Pollio)的《建筑十书》之中,此书的数理逻辑观念对建筑设计产生了巨大影响。从布鲁内莱斯基(Fillippo Brunelleschi)的建筑实践到柯布西耶(Le Corbusier)的建筑理论(如对黄金分割定律与“人体模度”的推崇和运用)都能看到维特鲁威的理论。维特鲁威认为,美的性质在于对称和比例,“数”构成了这种比例的关系;而人体具有最完美数理结构和比例,应该成为建筑的客观标准。不同于欧几里得的是,维特鲁威强调了“数”的物质性,而非将其作为独立的精神实体。同时,他并不否认主观经验对客观比例的校正(如古典柱式的分层使用对视错觉的缓解)。但是,唯理论仍然是维特鲁威的主导思想。

古典时期关于“数”的观念建立了现代主义设计理性主义思想体系的形而上基础。这一时期将“数”看作事物的客观本质,毕达哥拉斯、柏拉图和欧几里得强调这一本质的非物质性,维特鲁威和希腊雕塑的实践则倾向于物质和非物质、精神和物质的结合。这一基本观念和两种倾向进一步在文艺复兴的哲学和建筑理念中得以发展,并直接影响了17世纪启蒙理性主义和科学精神的形成。

二、文艺复兴时期“数”的逻辑演绎观念

卢浮宫前馆长热斯塔兹(Bert Rand Jestaz)在《文艺复兴的建筑》一书中概括了从布鲁内莱斯基到帕拉迪奥(Andrea Palladio)的文艺复兴建筑观念。在对建筑诸原则进行分析时,热斯塔兹阐述了文艺复兴建筑的一个重要原则——“比例,计算出来的和谐”原则。*热斯塔兹:《文艺复兴时期的建筑艺术》,第36页。他认为,中世纪并没有有体系的“数”的观念(仅存在教堂设计中将高宽之比确定为正方形或三角形这样的简单应用)。文艺复兴时期则开始具有了系统的几何和模数推演观念,并形成希望通过计算来达到和谐的设计原则。如布鲁内莱斯基在圣洛伦佐教堂设计中拱廊和正厅采用7:11以及圣灵教堂采用6:12的比例计算。

帕拉迪奥是一位精于“数”的逻辑演绎和计算的威尼斯建筑师和学者,他确定了“算术级数(如:6-9-12),要么是几何级数(4-6-9,4比6等于6比9),要么是调和级数(如:6-8-12,6加上其三分之一就得8,而12减去其三分之一就是8)”。*热斯塔兹:《文艺复兴时期的建筑艺术》,第37页。帕拉迪奥精细而繁琐的研究是否有效也受到了热斯塔兹的怀疑。实际上,这是一种方法论上的分歧。帕拉迪奥所继承的是欧几里得的演绎方法,即在公认有效的几个前提下推论出其他。这一方法在17世纪为笛卡尔和莱布尼茨所继承,与英国经验主义学派提出的归纳法共同构成启蒙科学精神的核心概念。帕拉迪奥继承了欧几里得几何学观念,试图恢复希腊艺术的“可公度性”原则。在他看来,建筑的和谐必定是模数的推演结果,这个观念被他运用在了维琴察长方形大教堂的设计中。

其实,文艺复兴时期的许多人文学者都热衷于几何学和模数推演理论。帕西奥利(Fra Luca Pacioli)就深受欧几里得理论影响,他于1494年出版了数学专著《算术概论》;加菲里奥(Fran Chino Gafurio)在1518年出版了《音乐理论》,阐述了音乐与建筑遵循着同样的比例原则。人文主义学者阿尔贝蒂(Leone Battista Alberti)也认为美的本质在于和谐。他赞同绘画的镜子说,但认为镜子模仿的应该是具有大小适中的尺度和数学标准的理想的美,并且提出绘画要具备数学基础、建筑与音乐具有相同的和谐比例等观点。

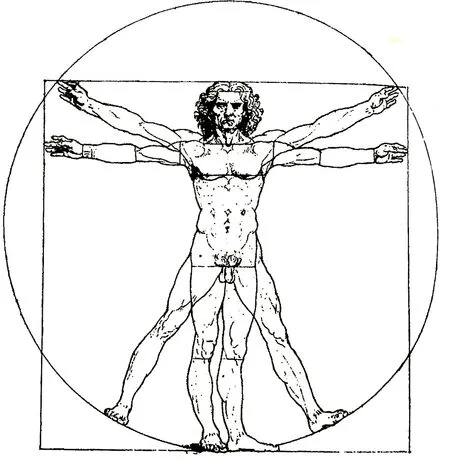

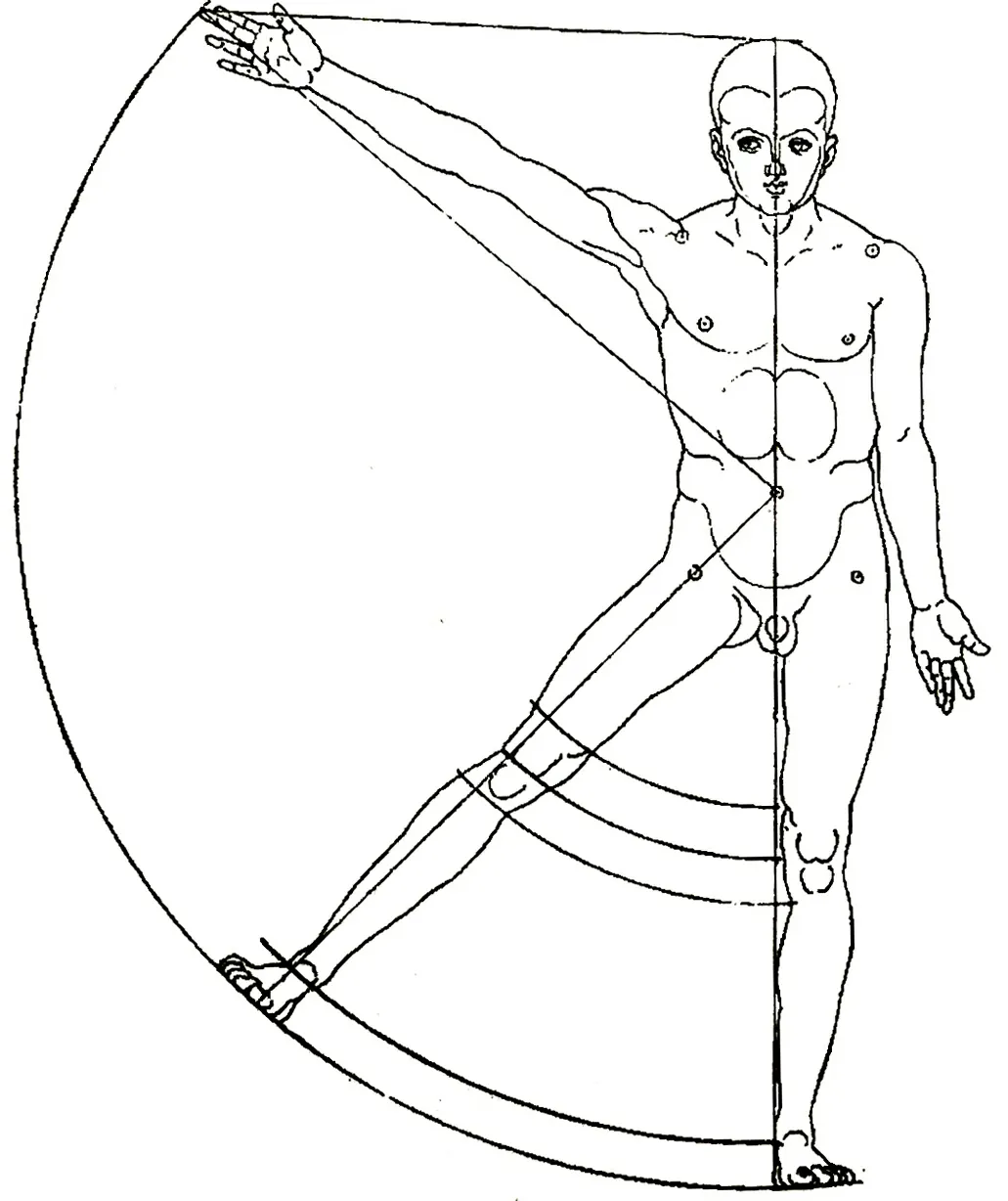

在绘画领域,达·芬奇 (Leonardo Di Serpiero Da Vinci)利用帕西奥利的数学规律研究人体比例(图3)。丢勒(Albrecht Dürer)则运用维特鲁威的方法研究人体比例(图4)。丢勒对透视制图法的研究建立在这样一个设想上,即通过平面的模块分解现实图像,并按比例转移图像,进而建立自然、理性和美三位一体的表达(图5)。威廉森(Jack H. Willianmson)认为,以上每一种概念都在模块化的网格中找到表达,“最后,逐渐出现了理性思考自身,通过批判性的观察来寻求构造的方法”。*维克多· 马格林:《设计问题:历史· 理论· 批评》,柳沙等译,北京:中国建筑工业出版社,2010年,第172-173页。这是一种通过“数”的逻辑演绎来复制物质和重构世界的方式。丢勒非常重视绘画中的数学和几何学的运用,在其1535年著述的《关于字母应有的造型》一书中,他批评技术低劣的画家时说:“现代这类画家没有意识到他们自身错误的唯一原因是,他们没有学过几何学,没有几何学的知识。”*金伯利·伊拉姆:《设计几何学》,李乐山译,北京:中国水利水电出版社、知识产权出版社, 2003年,第5页。

文艺复兴时期的美学、建筑和艺术思想继承了古典时期的思想,进一步将“数”的逻辑演绎观念与物质实践相结合,试图以此恢复理性的尊严,重建古典式的理想世界。这一阶段该观念的发展为现代主义设计奠定了实践方法上的基础。

图3 达芬奇绘制的人体比例

图4 丢勒绘制的人体比例

图5 丢勒绘制的透视研究场景

三、17世纪理性主义哲学中“数”的逻辑演绎观念

古典时期的客观哲学在17世纪进一步向认识论哲学转变。古典观念中的“数”的逻辑演绎思想直接启发了笛卡尔(Rene Descartes)、莱布尼茨(Gottfried Wilhelm Leibniz),他们将以欧几里得公理推演其他命题的方法作为其理性主义哲学的核心原则。

笛卡尔和莱布尼茨本身也都是数学家,“笛卡尔将数学作为其哲学方法的典范,他不仅提供了人类知识的纲要,而且试图建构一个具有数学确定性的思想体系”。*弗兰克·梯利:《西方哲学史》,贾辰阳等译,北京:光明日报出版社,2014年,第278页。1637年,笛卡尔出版了《方法论》一书,提出了获取知识的四种方法:怀疑、分解、逻辑顺序和几何化标准,并由此确立了知识来源于理性的逻辑演绎,以及知识的目的在于寻求事物的内在规律的启蒙理性主义精神实质。在笛卡尔那里,万物的本质不再是与人相对的客观存在,而是理性本身。数理演绎不仅仅是方法论,还是非物质的实在。在其同年出版的《几何学》一书中,笛卡尔将几何学的抽象空间结构看作理性演绎的模型和外在表象的法则。因此,基于逻辑推论(如解析几何)而确定的“抽象空间关系和结构性的网格形式”展示着事物的构造规律,同时也揭示着抽象的思维过程。*杰克·威廉姆森在《网格:历史、使用和意义》一文详细分析了笛卡尔式网格强调结构性的缘由和特征。这一观念直接影响到了18世纪自然神论和19世纪以来的现代设计中的理性主义观念和方法。参见维克多· 马格林:《设计问题:历史· 理论· 批评》,第173页。但是,作为二元论者的笛卡尔在美学上并未否定审美的主观性。他认为,美就是愉快,而愉快需要在感官与客体之间形成一定的和谐比例。

莱布尼茨作为微积分创立者,他的单子论阐发了作为精神实体和封闭性小宇宙的单子是万物的本原。由此,莱布尼茨肯定了宇宙之美及其本质在于和谐与秩序。他还认为,人的心灵先天拥有概念和学说的原则,即“天赋观念”。因此,他将先验理性作为认识的来源。在艺术上,他提出了音乐的感染力来自于数学比例的观点。

笛卡尔和莱布尼茨的哲学思想,影响了18世纪自然神论,并持续在19、20世纪的现代化进程中发展成为现代设计的基本思维方式。然而,现代主义者显然忽视了笛卡尔关于美是主客体之间的一种关系、美具主观性等思考,以及莱布尼茨的艺术是可以凭借主观感受到,但却无法用理性解释清楚的“混乱认识”的观点,而单纯强调了理性的逻辑演绎原则,并将其发展到了理论的极端。这就在设计的现代性观念中埋下了强推工具理性、排斥人的完整经验、标榜道德和追求单一视觉形式等隐患。

四、现代设计中的“数”的逻辑演绎观念

从19世纪开始,强调数理演绎的笛卡尔理性主义观念,在设计的现代化进程中逐渐发展成为设计哲学的核心思想,并在20世纪五六十年代达到高潮,至今仍占有一席之地。大致而言,这一设计理念在成熟阶段主要体现出了四点特征:1.功能的内在逻辑结构纯化为中性的外在美学形式,即模数化和几何化的构成观念。2.理性演绎优先和理性乐观主义态度。3.理性主义的社会改良计划和道德标榜。4.“数”的逻辑演绎观念回归神话。

结构性和模数的观念首先显示在19世纪一大批依托新技术、新材料而创造出来的工程奇迹中。其代表性建筑设计有帕克斯顿(Joseph Paxdon)的“水晶宫”(图6)、孔塔曼(Victor Contamin)和迪特(Ferdinand Dutert)的巴黎机械厅(图7)、埃菲尔(Gustave Eiffel)的铁塔等作品。在这些建筑工程中,功能主义的内在逻辑借助技术得以大规模呈现。此后,在建筑学领域,从杜郎(J.N.L.Durand)、加代(Julien Guadet)、佩雷(Auguste Perret)到柯布西耶,从勃郎(Charles Blanc)、荷兰风格派到格罗佩斯(Walter Gropius),从勒-杜克( Viollet-Le-Duc)到舒瓦西(Auguste Chois),我们可以看笛卡尔式的逻辑推演观念跨越世纪的传承与发展。*雷纳·班纳姆:《第一机械时代的理论与设计》,丁亚蕾等译,南京:江苏美术出版社,2009年,第9-19页。

图6 约瑟夫·帕克斯顿设计的“水晶宫”,1851年

图7 孔塔曼和迪特领衔设计的巴黎世界博览会机械大厅,1889年

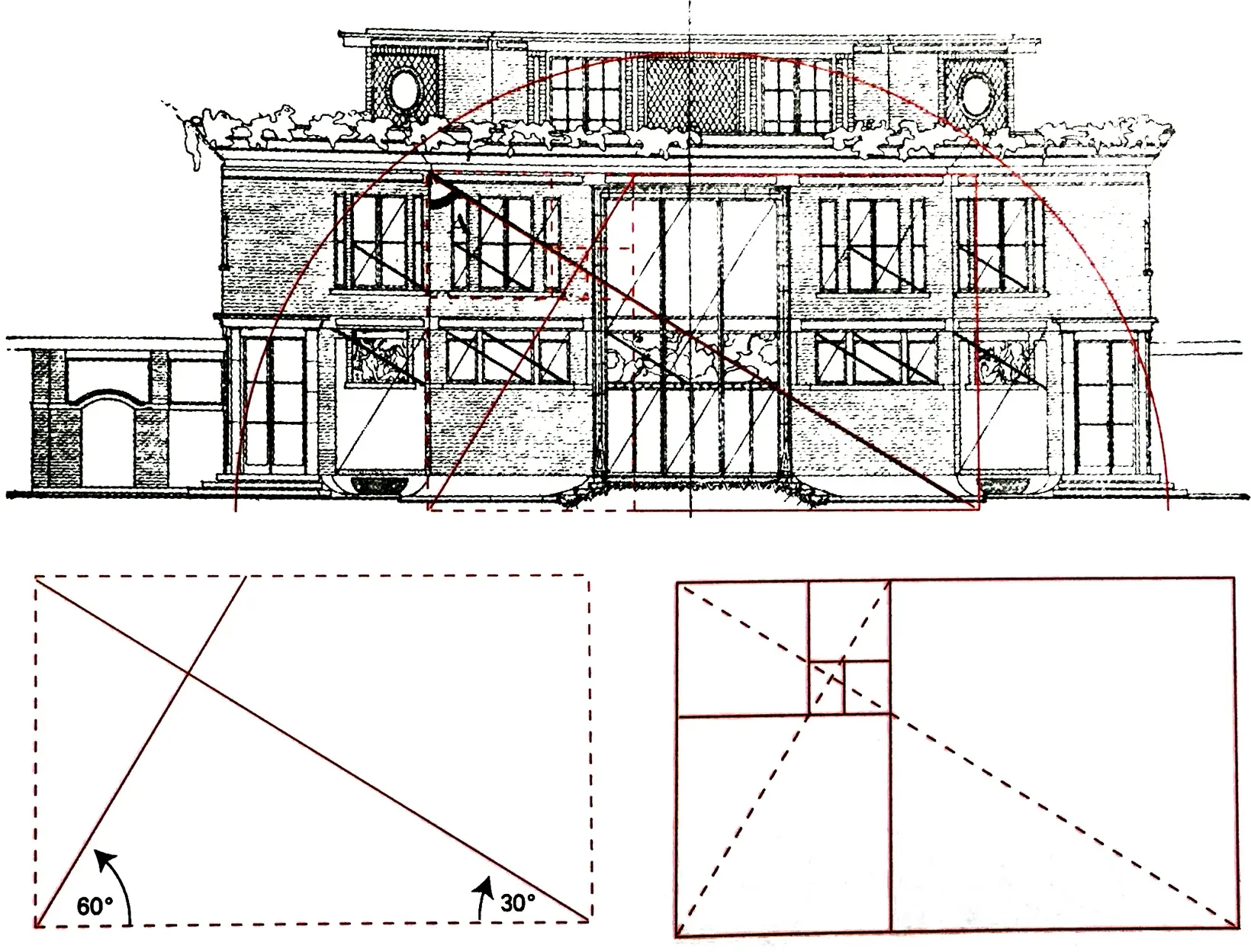

图8 柯布西耶别墅立面基准线几何分析

特别是柯布西耶1923年的著述《走向新建筑》,更充分体现了笛卡尔式的逻辑推演观念。该书通过对“基准线”(确定建筑比例的几何学网格和坐标系统)的分析,建立了以几何学演绎和谐建筑外观比例的理论。柯布西耶认为,度量建立了秩序,几何学是人类的语言,人类由此发现了韵律,“它们以一种有机的必然性在人的心里响起来”,“选择一条基准线,就决定了一件作品的几何性质”。*勒·柯布西耶:《走向新建筑》,陈志华译,西安:陕西师范大学出版社,2004年,第62-65页。在建筑立面和平面设计中,利用黄金分割比进行推演,成为柯布西耶基准线研究的重要观念(图8)。这种“数”的逻辑演绎是关于空间关系的理性思考,它带来了“可感知的数学”,并作为一种非物质的由功能所决定的形式和风格,以“新精神”的名义拥有了建立在合法性基础上的道德维度。简洁、干净、中性、纯粹、反装饰都是在这一思维模式下的推演结论。同时,理性也成为一种象征,如贝利(Stephen Bayley)和加纳( Philippe Carner)所说:“现代主义者的符号如此隐秘,如此以自我为中心,……在这种精英分子的象牙塔中大众从来没有真正受过欢迎。”*斯提芬·贝利、菲利普·加纳:《20世纪风格与设计》,罗筠筠译,成都:四川人民出版社,2000年,第6页。言语虽然偏激,却击中了现代主义的核心。密斯 (Ludwig Mies Van der Rohe)在战后美国的作品,如西格姆大厦,将现代主义的符号象征推向极致的事实就是这一理性主义观念走向极端的反映。

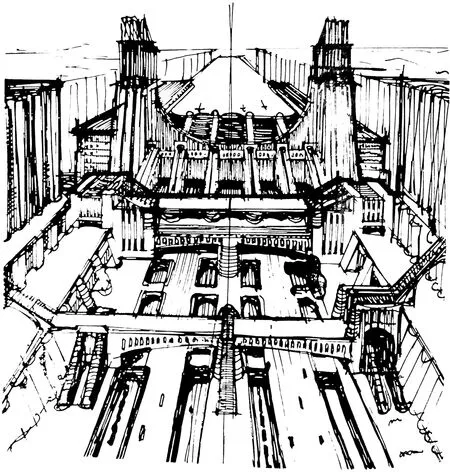

20世纪初的一系列的艺术和设计运动也展现了“数”的逻辑演绎观念的发展。威廉森认为,塞尚(Paul Cézanne)的绘画是将世界的表象还原为抽象几何形式;蒙德里安(Piet Cornelies Mondrian)则通过吸收综合立体主义,对网格进行纯化,最终将笛卡尔网格与物理学宇宙连续体概念相结合,使理性主义的象征被带到最高阶段。由此,数理推演的网格系统被定义为永无止境的系列模数。按照威廉森的说法,蒙德里安设计中相互穿插的条块和直线“象征的是受到潜藏于外部表象世界之下的逻辑和数学法则规范的,一种不变的规则和均质的宇宙场”。*维克多· 马格林:《设计问题:历史· 理论· 批评》,第175页。里特维德(Gerrit Thomoas Rietveld)的红蓝椅的均质延展形式(图9)和密斯的巴塞罗那国际博览会德国馆的流动空间(图10)都是在这一观念上的具体实践。从这样一个角度,我们也可以更进一步理解艾歇的奥运会标志中所潜藏的神秘的宇宙观念。相比于其他现代运动,未来主义呈现出来的主要是理性乐观主义态度和对未来生存方式的乌托邦幻想。在马里内蒂(F. T. Marinetti)对现代生活的欢呼声中,与传统刻意断裂的奇思妙想在20世纪初展现在圣泰利亚(Antonio Sant'Elia)宏伟的未来城市规划(图11)、特鲁科(Matte Trucco)新颖的灵戈托汽车厂设计以及巴拉(Giacomo Balla)怪诞的服装设计中(图12)。与未来主义遥相呼应的还有法国的戛涅(Tonye Garnier)和包豪斯学院*杰里米·安斯利在他的著作《设计百年——20世纪平面设计先驱》(蔡松坚译,北京:中国建筑工业出版社,2005年)导言中选择这张照片是为了说明在摄影中可以看到代表新风格的包豪斯所展现出来的一种乐观情绪。(图13)。佩夫斯纳(Nikolaus Pevsner)也在其《现代设计的先驱者——从威廉·莫里斯到格罗皮乌斯》一书中为我们展现了理性主义和社会精英逐步获得成功的乐观主义的设计史画卷。对于这种乐观主义,许多年后人们才有清醒的认识。哈耶克(Friedrich August von Hayek)在其自由主义哲学中明确否认了人的理性的无限性和盲目的理性乐观,并反对任何对未来秩序进行人为设计的社会设计理论。*哈耶克:《个人主义与经济秩序》,贾湛译,北京:北京经济学院出版社,1991年,第8页。理性主义宏大叙事到底是一项未完成的计划,还是已经瓦解而走向了维特根斯坦(Ludwig Josef Johann Wittgenstein)的语言游戏?哈贝马斯(Jurgen Habermas)与利奥塔(Jean Francois Lyotard)的争论成为了后现代主义对理性乐观精神追根溯源的反思。

图9 里德维特设计的红蓝椅轴线的动态空间投影,1917年

图10 密斯设计的巴塞罗那国际博览会德国馆,1929年

图11 圣泰利亚的未来主义多层交通城市规划,1913—1914年

图12 吉阿科莫·巴拉的未来主义服装设计,1914年

在1920年代前后的平面设计中,“数”的逻辑演绎观念得以在新风格版式设计著作和设计运动中体现(图14、15)。李西斯基(El Lissitzky)1925年出版的《艺术论》、奇措德(Jan Tschichold)1928年出版的《新版式》、杜斯堡(Theo van Doesburg)1917年创刊的《风格》杂志、拜耶和纳吉(Herbert Bayer & Laszlo Moholy Nagy)的通用字体研究和《包豪斯刊物》,以及捷克斯洛伐克前卫团队山菊花社(Devetsil Group)杂志《红》等等,都是强调均质的空间延伸、展露结构性思维过程、将对功能的理性思考化作形式本身、充满乐观精神和道德维度的笛卡尔网格与理性数理演绎观念的体现。如果对奇措德的设计观念和作品进行分析,我们会发现他的思路与柯布西耶惊人地一致(图16)。*通过红色网格,可以发现奇德措设置了一个先验的几何空间和各种抽象数理关系。两个接近黄金分割比的根号2矩形构成了海报的开本尺度。在对根号2矩形进行三个层级的黄金分割之后,插图的眼睛被设置在了分割线的焦点上。这个焦点的产生及其合理性,即是在黄金分割公理上进行的逻辑演绎思维决定的。这种欧几里得式的观念与柯布西耶对比列兵工厂和别墅的几何和分析思维是一致的。理性的逻辑演绎决定了尺度、比例与和谐。参见金伯利·伊拉姆:《设计几何学》,第68-69页。

图13 包豪斯师生合影,1921年

图14 李西斯基杂志《物体》封面, 1922年

图15 捷克斯洛伐克前卫团队山菊花社刊物《红》,1928年

图16 简·奇措德 《职业摄影》海报,1938年

图17 布罗克曼设计的苏黎世音乐厅招贴,1958年

先验、纯粹、均质和结构性的现代主义风格,在战后五六十年代的国际主义设计中被推向了高度理性化的层面。以布罗克曼(Josef Muller-Brockmann)和巴尔(Theo Ballmer)等为代表的瑞士风格(图17),以马尔多纳多(Tomas Maldonado)、艾歇和古格洛特(Hans Gugelot)等所代表的乌尔姆造型学院(Hochschule für Gestaltung,Ulm),以密斯和约翰逊(Philip Johnson)为代表的战后美国国际主义建筑设计,以及以美国国际商用机械公司(IBM)和美国集装箱公司(CCA)等为代表的大型跨国公司的企业形象设计等等,都是现代主义将“数”的逻辑演绎观念推向极致的体现。这一阶段的突出特点是,理性主义的逻辑演绎不仅仅是一种认识论和普遍真理,而且还成为一种真理的象征。布罗克曼曾说:“现代瑞士网格保持了所有现代主义早期所拥有的笛卡尔系统的象征意义,而且仍旧是一种理性的、普遍有效的、客观的、指向未来的工具。”*参见维克多· 马格林:《设计问题:历史· 理论· 批评》,第178页。但是,当一种追求真理的“祛魅”的观念、能力或工具自身成为了真理,它就不可避免地走向了悖论,重新回到神话,并发挥着不可控制的力量。乌尔姆造型学院的马尔多纳多和艾歇等人意识到了这个问题。

艾歇曾在其写于1987年的《包豪斯与乌尔姆》一文中说:“当时在乌尔姆,我们回到事物、回到器物、回到产品、回到街道、回到日常生活、回到人。”*李砚祖:《外国设计艺术经典论著选读》,北京:清华大学出版社,2006年,第271页。但是结合那段历史并考察了乌尔姆的实践后,我们可以发现,艾歇等人所采用的方法只不过是通过对“人和生活”进行经验主义和实证主义研究(理性主义的另一源流)来挽救演绎主义的危机。乌尔姆学院教育所形成的设计的工科教学模式,及其在1950年代联合布劳恩公司进行的一系列研究,均是在此思维下的运作。这一思路存在两个问题:1.对理性主义自身矛盾缺乏系统的反思,仅仅在方法论上做出调整。2.将矛头错误地指向包豪斯的艺术与手工艺理想。显然,经验主义的量化分析无法解释人的整体经验的丰富性,而精英们经验主义式的谦卑实际上是为接下来的逻辑演绎找到证据。因此,乌尔姆的设计理念仍然是朝向高度理性化方向发展的,它进一步强化了设计中的工具主义观念。乌尔姆的问题其实是根植于西方哲学传统中长期未能解决的个别和普遍、现象和本质的关系问题。“西方传统哲学两千年来在这个关键问题上,基本靠着范畴、概念、逻辑等等从理论上打马虎眼;……来自欺欺人维持一种表面上的唯理论构架”。*张祥龙:《现象学导论七讲》,北京:中国人民大学出版社,2011年,第7页。乌尔姆试图通过经验主义方式来挽救演绎法,并抹平现代性冲突,但却进入了另一个误区。与乌尔姆不同的是,以美国为代表的战后跨国企业形象设计,则极力将“伟大的”理性主义设计风格神化为消费符号。现代主义纯粹的、中性的、极简的品位,建构出文化贵族布尔迪厄式的社会区分。

从19世纪中叶到20世纪五六十年代,随着社会的现代化进程,“数”的逻辑演绎观念逐步被发展成为现代主义设计的核心、本质和方法,但理性主义和西方哲学传统的内在缺陷,也导致这种观念最终走向悖论和神话。

结 论

“数”的逻辑演绎观念在古典时期的哲学和建筑理论中确立了其形而上基础,文艺复兴时期得以继承并锤炼出实践方法,以图恢复人的尊严。17世纪笛卡尔和莱布尼茨完善了逻辑演绎原则,将它作为启蒙的理性主义和科学精神的核心思想,进而被现代主义设计吸收,在设计的现代化进程中发挥了巨大的作用。但这种观念在二战后逐步发展到极端,暴露出其缺陷,走向悖论。一方面,理性主义设计为了避免自身被权力纠缠的命运试图通过经验主义和实证主义取代逻辑演绎观念来改良自身,并抹平现代性冲突,但仍然落入了工具理性的泥沼;另一方面,现代主义设计逐渐放弃了启蒙纲领,“数”的逻辑演绎观念转变成为维系社会区分和符号交换价值体系的策略。1960年代之后,随着一系列观念、政治、社会和技术的冲击,以理性主义和科学精神为原则的现代主义设计退出了神坛,成为后现代设计多元化风格中一种被念念不忘的趣味。

威廉森认为,“现代主义的那种由一系列相同的有逻辑的可预测的机械法则支撑的逻辑建构物质现实世界的观念”,在1970年代失去了其哲学的基础。因为,后现代主义者认为世界的实质是“无理性的不可预测的力量”,*维克多· 马格林:《设计问题:历史· 理论· 批评》,第183页。这一观念根植于尼采(Friedrich Wilhelm Nietasche)和弗洛伊德(Sigmund Freud)理论,而所谓的非理性的、非和谐的、不可控的力量,同样体现在了后现代主义建筑设计大师文丘里(Robert Venturi)的冷嘲热讽和沃尔夫冈·温加特(Wolfgang·Weiugat)破碎的网格里。

(责任编辑:庞 礴)

The Logical Deductive Concept of Number in Western Modernist Design

He Yu

The academic discussions on the concept of western modernist design are mostly based on forms, functions,production technologies and art movements,and less attention has been paid to how it is related to the concepts of western philosophy. Viewed from the history of western design philosophy, the logical deductive concept of number (àριθμós in Greek) in rationalism philosophy has a consistent and profound influence on design practice, and it was along this theoretical road that western modernist design has built its own metaphysics. Tracing back to the history of western modernism philosophy and aesthetics from the classical age,we may observe that the logical deductive concept of number (àριθμós in Greek)established its metaphysical basis on the theories of philosophy and architecture in classical age, and then during the Renaissance this concept was inherited and therefore practice method was toughened. In the seventeenth century Rene Descartes and Gottfried Wilhelm Leibniz improved the principle of logical deduction and treated it as the core thought of enlightenment rationalism and scientific spirit,which then was absorbed by modernist design. However,after World War II such concept gradually ran to extreme, showed its defects, and moved towards paradox.

modernist design, logical deductive concept, number

何宇,四川大学艺术学院副教授(成都 610207)

J50

A

1006-0766(2017)04-0160-09

§艺术理论研究§