论自然资源国家所有权物权化实现的技术谱线

张 牧 遥

(1.苏州大学 王健法学院, 江苏 苏州 215006; 2.淮阴师范学院 法政学院, 江苏 淮安223000)

论自然资源国家所有权物权化实现的技术谱线

张 牧 遥1,2

(1.苏州大学 王健法学院, 江苏 苏州 215006; 2.淮阴师范学院 法政学院, 江苏 淮安223000)

物权化是我国学界关于自然资源国家所有权实现的主流观念,并为立法接纳。物权化当然无法回避,这种须能体现自然资源利用特殊性的物权化模式究为何物,学界鲜有关注。通过对近年相关研究成果的研读发现,不少成果中频繁而“无意识”地使用着几组能表征自然资源国家所有权实现的技术性概念。对这些概念的提炼恰能形成一种自然资源国家所有权实现的技术谱系,且这些技术性概念能以自在逻辑合理链接起一种自然资源国家所有权实现的秩序系统。

实现模式;技术谱系;线索链接;逻辑层次

自然资源国家所有权问题是我国学界近来的一个研究热点。从研究现状看,侧重于两大部分:一是自然资源国家所有权的性质和结构,另一个是自然资源国家所有权的实现。大多数研究立足于解释论所形成的关于自然资源国家所有权的性质、结构等理论,多停留于抽象、应然层面,对自然资源国家所有权的实现模式及其技术等更具实践性问题的深入、系统关注较少[1]。从我国现实看,自然资源国家所有权问题研究的重点应放在树立怎样的指导思想,以怎样的方式推进其有效实现上[2]169。换言之,如何科学利用与保护自然资源应是所有研究的归宿,也恰是“自然资源国家所有权的实现”这一个更具实然和实践性的问题与方法所在。

一、前提:关于自然资源国家所有权实现模式问题的思考

1.我国学界关于自然资源国家所有权实现模式的主流观念

自然资源国家所有权的实现必以一定模式为前提。《物权法》颁布前,为解决资源环境的保护与有效利用的对立,协调公益与私益,学界提出了两种方案:其一是所谓外部的以公权限制私权,也即公物利用制度方案(公法化方案)。其二是将对自然资源的管理保护公法义务纳入私权私法框架的私法物权化方案(私法化方案),并归纳出了用益物权、占有权、准物权方案三种类型[3]。《物权法》颁布后,立法最终选定了用益物权方案。不过,论争继续进行,并勾勒出我国自然资源国家所有权实现的基本框架:“公产-私产”、“公物-私物”区分下的三种基本类型。

自然资源一般被视为公共物品。为追求有效利用,对于公共物品的民事或行政权利配置模式较为多样,如共有模式、信托模式、 私有权模式、公有权模式、公物管理模式等[4]。资源的权利配置需要源于资源的稀缺性。一般认为,那些诸如空气、阳光等取之不尽的资源无需权利配置。但问题并没那么简单,因为就连矿产、水等相较空气、阳光更易让人感受到稀缺性的资源,其权属性质、权利配置等问题在我国都仍然争论不止。问题的关键大概在于,公物会随着人们对物的认识、需要水平和利用能力等情况变化,或被附加某种形式的行政管制或变为私人所有[5]。公物不决然排斥私所有权,私有公物甚至是公物及财产管理法的前提[6]。在理论上,政府管理作为“控制所有权客体”的公物时行使的是权力,而当其管理狭义国有财产(国家私产)时行使的是企业的职能,故国有自然资源可依不同用途区分为国有公物与国家私产分别管理[7]12。而公物是为了公共使用对所有权的限制和排挤。一旦某一私人财产设置了公用的意思表示,那此项财产将形成一种“公共役权”+“剩余财产权”的二元结构[7]22-59。虽说学界较为普遍地认为这里的“剩余财产权”仍为民法物权性质,但它已被附加了公法限制。而这里的公共(地)役权即是公法上的支配权,为一种公法物权。法国20世纪之后的主流观念更为鲜明地将公产界定为一项独立的行政产业,并较为彻底地承认其公法物权属性[8]。

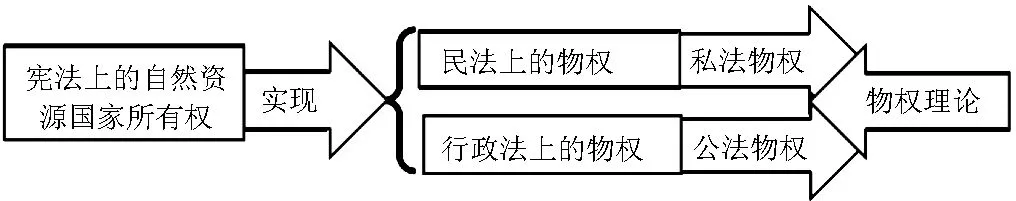

综上看来,自然资源国家所有权的实现模式应有三种类型:即“私法物权模式”、“公法物权模式”和“公物利用模式”。但在我国,因受大陆法系关于公物公产及其权属性质等理论学说影响,我国学者在讨论自然资源国家所有权时,虽也将国有自然资源划分为国有公物和国有私物,但对各自权属性质却有些纠葛不清,或概以私法物权论之,或概以公法物权论之,从而使公物利用制度更像处于私法物权模式与公法物权模式之间的一种中介类型。也就是说,我国自然资源国家所有权的实现,是在“公物、公产”和“私物、私产”两分基础上,借助所有权权能分离理论化归为“私法物权模式”和“公法物权模式”,这恰是我国目前学界的两种主流性观念,如图1所示:

图1 自然资源国家所有权物权化模式

2.对目前主流观念的一些反思

对我国学界关于自然资源国家所有权实现模式之主流观念,本文认为值得反思。其中,“公物-私物”两分下物权一元化模式尤值反思:第一,无论是将自然资源分为“公物公产”、“私物私产”还是“公共所有”、“国有(私有)”都较为机械、简化,并未充分关照自然资源的整体性、关联性、公共性、多用途性、开发利用的非经济性等特性,难有显著实践价值。以水资源为例,生态环境用水为公共使用,工业用水为经济使用,但绝对的非此即彼的使用方式较为少见。生态经济学也指出,水具有存量-流量资源和基金-服务资源的双重性,依其用途不同,它既可是竞争性的,也可是非竞争性的;在存量-流量场合,它是竞争性的,在基金-服务场合,它是非竞争性的。第二,不是所有的自然资源都可以或适宜物权化。那些为生存性、公共性、生态性使用自然资源的权利,由于具有非排他性、不可交易性和极强的外部非经济性而不能或不宜物权化,其本质上应纳入公民自由权范畴,由国家进行使用权保障即可。而经济性使用通常需要进行特别权利配置,其使用权可流通、可排他,具有物权、财产权属性。

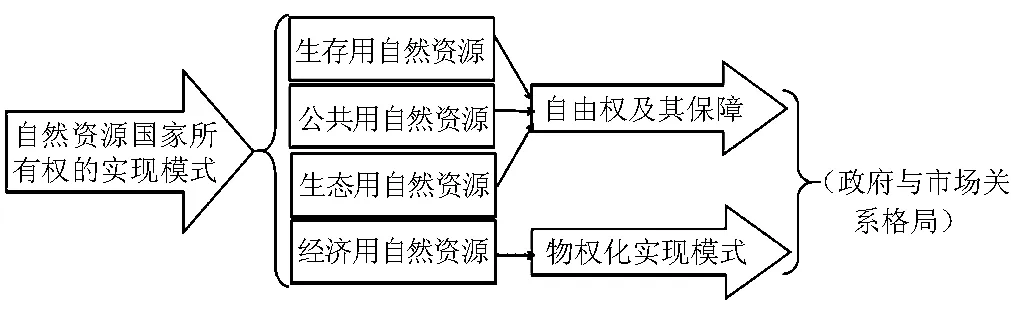

因此,对自然资源的分类认识与调整,应因自然资源的整体性、关联性、公共性、多用途性和开发利用的非经济性按照各类自然资源在公共性、生态性、经济性上的差别将自然资源区分为生态性强的自然资源、公共属性强的自然资源和经济性强的自然资源,并相应的将自然资源使用分为生存性使用、公共性使用、生态性使用和经济性使用。这种分类不同以往仅以人或资源为中心,以利用方式或价值为单向标准的分类。它是以人与自然互动和谐为理念,以“自然资源多元价值与人的多样需求”之间的双向对级所形塑的功能主义规范类型。因其取材全、逻辑强、对级层次完善而应已涵摄所有可能。在这种使用形态类型体系中,唯有经济性使用权可以物权化。基于上述认识,实现模式如图2所示:

图2 自然资源国家所有权实现模式

按照事物运作的自然秩序,沿着自然资源国家所有权实现的基本框架—基本模式—基本路径—基本技术,这种逻辑前进至此,下一步便必然指向了实现“技术”这一本文主旨问题。

二、自然资源国家所有权物权化实现的技术谱系之提炼

1.自然资源国家所有权实现的技术问题研究之述

就我国关于自然资源国家所有权实现问题的研究现状来看,在技术、方法等相较具体细致的方面,学界关注很少。一般认为,对诸如气候资源之类缺乏竞争性、无限性的可供公众自由使用的自然资源设置所有权并不合理。这些自然资源属于公共用物,不适宜进行物权化,其目的在于公用,具体使用方式上则应结合一般自由使用和专门许可使用。主流观念认为,应将自然资源类型化为“对物采掘类”和“非对物采掘类”,并借助民法创新思维,对自然资源进行物权化,实现自然资源国家所有权[9]。进一步分析是,“诸如石油、煤炭、森林、水资源、野生动植物等对物采掘类资源,能够转化为资源产品,进而实现由‘自然资源所有权’向‘资源产品’所有权的转变,因此,这部分自然资源应属国有私物,由民法调整。还有一部分自然资源如阳光、空气、湖泊、水流、山川等,是自然赋予人类的,民众只要不破坏、不妨碍别人使用,就可自由使用,这些财产应属国有公物,应由行政法调整”[10]。不过,有学者则更“激进”地主张在自然资源国家所有权公权说基础上,通过区分“自然资源所有权”与“资源物权”实现自然资源国家所有权[11]。自然资源国家所有权的实现,可理解为自然资源国家所有权制度的运作及其状态。学者认为,虽然我国现行法已规定了国家所有这一种概括所有,“但自然资源国家所有权制度的运行存在目标落空、逻辑错位及制度后果功能异化等困境”,解决之道在于扩展“传统所有权的权能”,增加和构建体系化的管理权能,以形成“拓展了的所有权能”体系[12]。从微观、产权的视角看,“产权运行过程可以具体划分为自然资源所有权的经济实现、使用权的分配、经营权的运作、国家公共产权的管理四种具体形态。自然资源产权的效率与公平是四重具体形态效率与公平的辩证统一,它们共同服从于自然资源国家所有产权制度的本质与功能”[13]。从更为宏大的视角看,则能比较清晰的发现,无论从何层面、以何技术展开自然资源国家所有权的实现,均要兼顾私益与公益,注意两个对立-合作的基本向度的协调:一是“物权化”,另一是“社会化”。

2.自然资源所有权实现的技术问题研究之简评:几组重要概念的提炼与思考

可以说,我国学界的研讨在整体上是对我国自然资源国家所有权实现路径、技术与方法的无意识展现。说是展现,是指其对“国有私产”、“国有公产”以及“公私法结合多元化调整”的世界性路径的接纳;说是无意识展示则是指欲通过“国有私产”、“国有公产”划分及“公私法结合调整”路径实现自然资源国家所有权的技术与方法上乃借助“对物采掘类自然资源”+“非对物采掘类自然资源”、“自然资源所有权”+“自然资源物权”、“自然资源所有权”+“自然资源产品权”、“传统所有权权能”+“拓展了的所有权权能”、“物权化”+“社会化”这几组重要概念来体现,或说这些概念构成了我国自然资源国家所有权实现的技术谱系。不过,在不同学者的研究之中,这几组概念要么是省略的,要么是缺失的,专门将他们提炼出来进行思考,以发现它们之间的内在关联以及组合目标的系统研究几乎没有。

三、自然资源国家所有权物权化实现的技术线索及其逻辑链接

对我国自然资源国家所有权的实现而言,上述几组概念的提炼具有目的性意义和结构意义。在目的性意义上,这几组概念是自然资源国家所有权实现的关键或者核心技术表征,它们在技术层面体现了我国自然资源国家所有权应该或可以借助怎样的技术方法得以实现;在结构性意义上,这几组概念不是信手拈来的,它们的组合也不是随心所欲的,它们的内涵与它们组合的结构及效果是自然资源国家所有权实现的运作工具。它们详细的线索与运作链条经由“对物采掘类自然资源”+“非对物采掘类自然资源” 、“自然资源所有权”+“自然资源物权” 、“自然资源所有权”+“自然资源产品权” 、“传统所有权权能”+“拓展了的权能” 、“物权化”+“社会化”,这一从微观技术向宏观技术的逻辑演进而形成。

(1)如今,财产所有权与利用权日益分离,“只要对资源权益的设计符合市场流转的基本需要,基于所有权而产生的各种资源用益物权和他物权即可胜任”[2]165。在这种“用益物权模式”下,理论上无论是“非对物采掘类”还是“对物采掘类”自然资源在权利性质和内容上都符合用益物权的特征,故对它们的“非所有利用”权利应纳入用益物权。为此,应改变依据传统用益物权观念对“物”的支配与利用之理解的定式思维,借助“准物权”论者的创新将“对物采掘”类自然资源“非所有利用”权利纳入用益物权之中[14]。然而,这种不加区分的一刀切式物权化模式不仅与用益物权理论存在冲突,也忽视了不同自然资源或同一类自然资源对人具有不同层次价值的现实。有些自然资源只能供公众自由、非排他使用,如大气、风等,有些则可以排他使用,如水、矿产等。而且,同一类自然资源上甚至经常会存在生存用、生态用、公共用和经济用的不同层次使用形态。在经济学理论看来,那些供公众自由、平等使用的自然资源不能配置私所有权。因此,那些为了满足基本生存需要而使用自然类资源的权利更应属于公民自由权范畴,而非为物权;那些可供排他使用,或对某类自然资源出于经济利益目的的使用权反倒因其具有可让与性而具有财产权性质,可以物权化。但究该如何使抽象、概括的自然资源国家所有权以物权化模式获得最终实现,则必须完成从自然资源所有权向资源物权的过渡或转化。

(2)这就实现了从“对物采掘类自然资源”+“非对物采掘类自然资源”向“自然资源所有权”+“自然资源物权”这组概念的技术逻辑链接。自然资源国家所有权并非私法性物权,而是“全民”意义上的抽象国家借助立法与行政手段“间接干预”资源利用的公权;“资源国家所有权”与“资源物权”不是相互排斥而是可以互补并存的,为此,可借助“自然资源国家所有权”与“自然资源物权”这样一种类型划分来进一步实现自然资源的秩序性利用,使自然资源国家所有权得到实现[11]。也就是说,只有“清楚区分宪法层面的国家所有权与民法层面的国家所有权,或者说‘资源’国家所有权与‘资源物’国家所有权”[15],“国有私物”与“国有公物”的划分才能得到合理解释、构建。正如科里斯特曼将财产权依功能不同而区分为控制所有权与收入所有权,并指出前者是为保证每个人都有接近让他们成为自主主体的资源,所以,宪法规定国家所有,以确保公民对资源的平等控制权,它并不具有收入平等的隐意;后者通常指财产所有者可将其拥有的财产转让给他人以获得经济利益[16]。换句话说,前者层面的自然资源国家所有权更像是一种平等接近资源的资格,在此层面的自然资源属于国有公物,国家于此的角色则是资源管理者。后者层面的自然资源则属于国有私物,国家于此的角色则是企业。当然,也可以将对此类自然资源的使用权让与国家这个“企业”之外的其他主体。在这样一个二元财产权基础上,于“非对物采掘类”资源利用场合,资源利用者通常仅取得一种为了生存保障目的的资源使用权,国家有义务为此种使用权提供保障;但于“对物采掘类”资源利用场合,通常取得的是某类“资源产品所有权”,市场通常为它们提供交流机制。

(3)这样,实际上恰就链接到了“自然资源所有权”+“自然资源产品权”这组概念上。从“资源所有权”到“资源物权”与“资源产品所有权”之间具有一种物权属性的一致性和权能转化过程必然性——这意味着国家得以资源所有人身份让渡使用权,其本质是资源权利的配置。为有效配置资源,以科斯为代表的经济学者,甚至不少法律学者主张私有化,以几乎完全借助自由市场机制的方式进行,政府不应介入,甚乃法律干涉都被排除或只在市场交易存在障碍时才存在[17]86-87。然而,其一,人们规避法律规则,趋近经济上最优配置的本能,并不能否认法律(作为国家规制的一种典型代表)的重要。科斯的不相关定理也从一个侧面告诉人们如何运用法律去协调现实世界与理想世界的行动差异[17]88。其二,自然资源及其权属具有复杂、特殊性。为了能够在这种或私或公,或者兼顾公私的——“私所有权”、“公所有权”、“公共所有权”的历史经验、形态及结构交织与变迁中,满足维护私益和公共利益的双重需要,学者们在物权化模式的定位和具体路径上进行了激烈争论。如今,财产负有社会义务已是一个广为接受的观念。在这种社会义务向度内,自然资源国家所有权通常藉助一定公益目的而为使用者设置了“合理使用”要求。但究该如何实现这种要求,学界曾提出“民法规范‘限制’解释发现论”[18]和“管理权能增扩论”[12]等代表性技术观念。但前者不仅涉及民法解释这一复杂的理论和方法,还需要以完备的民法规范为基础和假设,我们的理论与规范准备并不充足。相较而言,“管理权能扩增论”不仅便捷,而且“安全”。其一,关于所有权的权能及其类型认识学界实质分歧不大,为了确保占有、使用、收益等权能目的,妥善“管理”早已隐现其中,将之独立出来并非全无可能;其二,将“管理”提炼出来成为一个独立权能有其合理性。传统民法理论并未充分认识和发挥“管理”权能,一个主要的原因可能是,私法对公益的实现较为间接和含蓄。但如今,在自然资源这个特殊领域,对公益的关注几乎成为首选。所以,扩增“管理权能”使其发挥公益保障功能,就顺理成章地被理解和接受了。尤其,这种路径不会牵涉太大理论和立法变动而更加安全可取。这样,也就发生了从“资源所有权”+“资源产品所有权”向“传统所有权权能”+“拓展了的所有权权能”这组概念的技术逻辑链接。

(4)“扩展了的所有权权能”的技术价值在于维护公益,因此,它与“社会化”向度之间保持了一定程度的一致,管理就是一种限制,限制和管理的目的都是为了以更为符合公共目的的方式去有效利用自然资源。从所有权受限制的层面观察,这毋宁说是自然资资源所有权受到限制的反映,系所有权社会化的典型表现。

(5)如此,便实现了从“传统所有权权能”+“拓展了的所有权权能”向“物权化”+“社会化”这组概念所表征的自然资源国家所有权实现的两个宏观向度的技术逻辑链接。但需进一步思考的是,这几组技术概念的链接秩序是否自在逻辑使然,其逻辑层次如何。

四、自然资源国家所有权物权化实现的技术谱线之逻辑层次

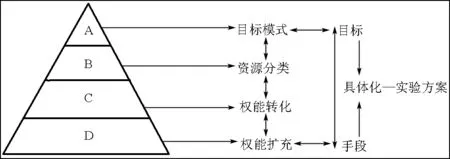

“物权化”+“社会化”(A)、“对物采掘类自然资源”+“非对物采掘类自然资源”(B)、“自然资源所有权”+“自然资源物权”(C)、“传统所有权权能”+“拓展了的所有权权能” (D) ,这几组概念有其特定的内涵和价值功能,它们之间按照上述顺序进行递归演进的过程体现了一个因应自然资源国家所有权实现的背景与目标、理论与实践需要而展开的秩序化、逻辑化的“连贯性”技术谱线。这种“连贯“的理念本已暗喻着内在可理解性的更深层次,统一结构之内在完整性——在这样的结构中,各部分构成一个整体,且通过它们之间的相互联系而具有可理解性[19]。亦可说,这些技术性概念谱系及其秩序化链接也将这种概念谱系及其链接体现为自然资源国家所有权实现的目的和手段之综合性事物。不仅各组概念之间可以互为目标与手段,如“物权化”+“社会化”这组技术既具有宏观性,又具有根本性,是这种技术谱系中的最高目的或顶点,其他几组技术则既是服务于这个目的的手段,又是从属于这个目的的分目的,同时这种关系也是可以反向循环的;而且,每组概念中的各概念相互之间也可以构成一种目标与手段之可循环关系。如台湾学者就指出,“社会所有权化”和“所有权社会化”——前者乃指将整个天然资源作为实体或权利上的细分,赋予人类私有权,后者则是将已分散于人类的私有权益收归大家共享;前者是实现作为目标的后者的手段,作为手段的前者常是固定的,作为目标的后者常是循环、可变的[20]123。这正如拉伦兹所指:“法秩序是一种体系:除最高目的外,每一个目的均可由另一个目的推论出来;换言之,当这个金字塔式秩序的每个部分,均系其从属目的,并且(除最高顶点外)均系其所隶属部分的手段”[21]。

具体而言,“物权化”+“社会化”这组概念所表征的技术是自然资源国家所有权实现的宏大背景与根本目标模式;“对物采掘类自然资源”+“非对物采掘类自然资源”这组概念所表征的技术重在解决自然资源国家“所有(权)”问题,是基于利用形态区分来实现自然资源国家所有权的初阶;“自然资源所有权”+“自然资源物权”这组概念所表征的技术重在解决国有自然资源的“所有(权)”与“使用(权)”矛盾对立问题,是在权能分离与转化基础上实现自然资源国家所有权的中阶;“传统所有权权能”+“拓展了的所有权权能”这组技术性概念则是在权能扩充或再造基础上对国有自然资源所蕴含和要求的公私两重价值的具体实现,是自然资源国家所有权实现的终阶,也是对“物权化”+“社会化”这组概念所表征的背景与目标模式的体现。这一整体过程实质形成了一种目的和手段的可循环之秩序系统,如图3所示:

图3 自然资源国家所有权物权化技术谱线的逻辑层次

第一层次,“物权化”+“社会化”:自然资源国家所有权实现的背景与目标的揭示与导引。自罗马法所有权在欧洲文艺复兴时期得以复兴,所有权即被解释为所有人对财产的绝对支配。随着中世纪从“契约到身份”的社会变迁,人的自由自主得到充分肯定,至1878年《法国人权宣言》颁布,“财产权不受侵犯”的绝对主义民法原则得以确立;但这种个人本位的所有权观念逐渐引致了严重的贫富悬殊、劳资对立、环境破坏等一系列社会难题,一种结合了19世纪末社会主义思潮的反思催生了所有权社会化——一种不同于个人本位的,以公共利益为出发,兼具市民社会国家化与私法公法化特征的国家所有权与私人所有权竞争制衡关系模式[22]。这必意味着传统物权理论的修正,后来的学者们重新斟酌罗马法物权概念,并直接或间接援用日耳曼法系的理论,形成了物权关系主体、客体的结合,所有权社会性的强调,所有权绝对性的和缓、金钱债权优势等一系列新观念。并以此促成了人权保障理念的更新、物权与债权关系的根本变革,对社会生活的法律规制得以强化,公私法也发生了混合[23]5-9。在更加注重法律实效,将公法与私法关系看做“交互支持系统”的“联合体”的现代法治时代,国家所有权的命运也似乎必须走向“合作”思维。这在物权立法上的集中体现就是所有权社会化——其表现形式除民事法律上的限制外,宪法与行政法等公法也参与其中——私人所有权仍是主观权利,但这些权利应负有一定社会义务[20]124-139。所以,若整体概观,“物权化”+“社会化”实际构成了自然资源国家所有权实现的背景与目标,其他几组技术性概念均围绕和服务于它。

第二层次,“对物采掘类自然资源”+“非对物采掘类自然资源”:利用形态区分基础上的自然资源国家所有权实现之初阶。自然资源作为人类生存发展必须具备的物质基础与保障手段,其价值是随着人对自然资源的认识与利用能力的提升而不断变化的。有些自然资源是人的基本生存所必须的,每个人得以自由、平等、排他利用;而有些资源则因其公共性较弱,可通过市场化的方式进行更为充分有效的利用。学界对这两个层次自然资源的类型认识虽有形式之别,如有的将之称为“非对物采掘类”+“对物采掘类”,有的称为“生存保障类”+“发展激励类”,也有的称为“非消耗性利用类”+“消耗性利用类”。但这些类型化基本均基于资源特性和社会效益两个向度,其目的都是旨在保障自然资源国家所有权得于区分为“国有私产”和“国有公产”的路径下,兼顾公益和私益。“非对物采掘类”资源一般是人的生存必须的,而“对物采掘类”则是生存得到保障之下追求资源的有效利用进而促进人及社会发展的资源类型。前者属于“公产”、“公物”,不可“私有”,民众只得自由公平利用,后者则可纳入“私产”范畴,并借助市场机制以获有效利用。但随着所有权观念的变化,所有权权能分离破解了“所有”和“公用”的矛盾对立,更多国家规定了自然资源国家所有。但这只是解决了初阶问题,随之而来的是究竟如何实现“所有”与“利用”两种权利。

第三层次,“自然资源所有权”+“自然资源物权”:权能分离基础上的自然资源国家所有权实现之中阶。在大陆法系传统物权理论中,由于一直以所有权为尊,他物权只能蜷缩在伟大的所有权脚下。所有权几乎是物权的同意语。但随着社会发展,使用价值更像是物权的核心动力。这样,所有权权能及其分离价值的重新认识将物权塑造成一个动态、积极、开放的体系。所有权虽意在静态归属,但其行使与实现却是动态的,权能体现了其运动的过程和生命周期;一项所有权的产生可能始于对财产支配的控制,可能是事实控制,但经过物的使用、收益等支配性活动,最终通过事实或法律的处分结束此项所有权,此即它实现的整个过程[24]。在此意义上,“自然资源所有权”+“自然资源物权”这组概念既为自然资源国家所有权实现指明一条“物权化”道路,更是在权能分离与转化基础上进行自然资源国家所有权秩序的动态建构。“资源所有权”一般可以解释为,国家对自然资源的占有、使用、收益、处分权利。资源物权则是指,“资源的实际利用者可依其意志直接支配特定‘资源物’的权利;自然资源国家所有权暗喻了自然资源‘全民财产’的公共属性,这为国家通过资源立法确定资源利用秩序,管理资源的积极干预提供了合法性基础;国家对这种权利的充分行使,可使宪法层面抽象的‘国有’资源于民法层面转化为某种具体物权的客体,资源利用秩序就此才得告形成”;这样看来,“资源国家所有权实际相当于对资源物权的“建构权”,而资源物权才是形成资源利用秩序的关键”[15]。至于实际利用者的权利是所有权还是用益物权,应依资源性质和权利内容区分: 对于不动产资源,如海域、滩涂、草原等,利用者只能拥有使用权; 对于动产资源,尤其消耗性资源,如水、野生生物、林木等,利用者则可拥有所有权。也就是说对国家所有的自然资源可在“物权理论”框架下实现“二重所有”。这正是“自然资源国家所有权”+“资源产品所有权”这组技术概念的内涵与目的所在。

第四层次,“传统所有权权能”+“拓展了的所有权权能”:权能扩充或再造基础上的自然资源国家所有权实现的终阶与逻辑轮回。所有权并非占有、使用、收益和处分四项权能的算术和[25]369。这也在一定意义上说明,权利和权能并非整体与部分的关系,而是本质与表现形式的关系。“所有权的内容不仅限于使用、收益和处分三种权限,而且也并不是各种权限的堆积,而具有可以根据所有人的意思进行任意使用的特色。”[23]281又因权利总以行为为载体,行为又是发展变化的,故权能本质上也内涵着发展的意蕴。所以,以发展、开放的视角而言,应能从物权理论上解读出管理权能。实质上,所有权权能应包括对标的物的管理权能和从标的物收益的权能,管理权能一般指如何对标的物性能进行维持与改善、收益与处分[25]386。其实,管理权能不仅指向所有权,它也是在指示所有的物权人,应维持标的物“善”的品质。显然,管理权能的强调与增加是对传统所有权权能的拓展,是因应“有效利用”和“合理利用”的社会义务,通过所有权权能再造而构成的对所有权及他物权的限制。它客观上发挥了保障个人利益和维护公共利益的双重价值功能。它仍是在物权理论体系内对自然资源国家所有权实现的一种技术。至此,与其说完成了我们所提炼出来的几组概念在语义与自然资源国家所有权实现的可能模式、路径下的自然逻辑论证,不如说实现了“物权化”+“社会化”目标模式借助技术概念进行的一种可循环逻辑的自我证成。

五、结 语

近年来,自然资源国家所有权问题备受关注,这本身就已说明它的重要性。就目前的研究现状而言,各式讨论所关注的核心议题则正是自然资源国家所有权在宪法统一秩序下的实现。对此,主流观念仍是物权化,但对物权化的技术问题大概由于“习以为常”而并未受到应有关注。为此,结合学界主流观念和物权基本原理,将近年来相关研究中出现的高频词汇从技术性的视角加以关注就具有了一定价值。而由这些词汇所蕴含的意义和自然资源国家所有权之物权化的价值需求所共同形成的语境、语序和语义则恰好展现了自然资源国家所有权物权化实现的技术谱系和技术线索。

[1] 刘超. 国家所有权客体范围之依据的证成与考辨[J]. 广西大学学报(哲学社会科学版),2013,35(2):49-53.

[2] 张璐,冯桂. 中国自然资源物权法律制度的发展与完善[A]. 韩德培. 环境资源法论丛(第2卷)[C]. 北京:法律出版社,2002.

[3] 吕忠梅. “绿色”物权的法定化方案[J]. 法学,2014,(12):91-93.

[4] 崔建远. 公共物品与权利配置[J]. 法学杂志,2006,(1):39-41.

[5] 朱迪·丽丝. 自然资源: 分配、经济学与政策[M]. 蔡运龙,等译. 北京:商务印书馆,2002:350.

[6] 盐野宏. 行政法[M]. 杨建顺,译. 北京:法律出版社,1999:755.

[7] 肖泽晟. 公物法研究[M]. 法律出版社,2009.

[8] 莫里斯·奥里乌. 行政法与公法精要(下)[M]. 龚觅,等译. 沈阳:辽海/春风文艺出版社,1999:828-881.

[9] 马俊驹. 国家所有权的基本理论和立法结构探讨[J]. 中国法学,2011,(4):89-102.

[10] 马俊驹. 借鉴大陆法系传统法律框架构建自然资源法律制度[J]. 法学研究,2013,(4):69-71.

[11] 巩固. 自然资源国家所有权公权说[J]. 法学研究,2013,(4):19-34.

[12] 刘超. 自然资源国家所有权的制度省思与权能重构[J]. 中国地质大学学报(社会科学版),2014,(2):50-57.

[13] 董金明. 论自然资源产权的效率与公平——以自然资源国家所有权的运行作为分析基础[J]. 经济纵横,2013,(4):7-13.

[14] 张璐. 论自然资源的国有资产属性与立法规范[J]. 南京大学法律评论(春季卷),2009,(1):256-267.

[15] 巩固. 自然资源国家所有权公权说再论[J]. 法学研究,2015,(2):115-136.

[16] 克里斯特曼. 财产的神话——走向平等主义的所有权理论[M]. 张绍宗,译. 桂林:广西师范大学出版社,2004:222.

[17] 尼古拉斯·L·吉奥加卡波罗斯. 法律经济学的原理与方法[M]. 许峰,翟新辉,译. 上海:复旦大学出版社,2014.

[18] 王天雁,葛少芸. 公共物品供给视角下自然资源国家所有权的限制[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版),2015,(3):136-143.

[19] GUNTHER T. Law as An Autopoietic System[M]. London:Blackwell Publishers,1993:15-16.

[20] 高富平. 物权原论[M]. 北京:法律出版社,2014.

[21] 拉伦兹. 法学方法论[M]. 陈爱娥,译. 北京:商务印书馆,2003:48.

[22] 路易·若斯兰. 权利相对论[M]. 王伯琦,译. 北京:中国法制出版社,2006:3-23.

[23] 我妻荣. 民法讲义II新订物权法[M]. 罗丽,译. 北京:中国法制出版社,2008.

[24] 周林彬. 物权法新论——种法律经济分析的观点[M]. 北京:北京大学出版社,2002:405.

[25] 崔建远. 物权:规范与学说——以中国物权法的解释论为中心上册[M]. 北京:清华大学出版社,2011.

The Technical Path to Property Right for State Ownership of Natural Resources

ZHANG Muyao1,2

( 1.Kenneth Wang School of Law, Soochow University, Suzhou 215006, China;2. School of Law Politics and Public Management, Huaiyin Normal University, Huaian 22300, China )

A consensus has been reached to establish property right for state ownership of natural resources among the academics, and the state ownership of natural resources has been legalized in China, the boundary of which has not been clearly defined, though. Previous research has frequently and unconsciously used different technical concepts and approaches towards this matter. It has been found that such concepts and approaches can be refined and integrated based upon inherent logic into a system that defines the state ownership of natural resources.

realization approach; technical spectrum; clue link; logic level

2016-03-27;

2016-05-17

国家社科基金重点项目:“国有自然资源使用权配置研究”(15AZD066 )

张牧遥(1980-),男,陕西宝鸡人,苏州大学王健法学院博士研究生,淮阴师范学院法政学院讲师,主要从事经济行政法及资源法研究,E-mail:muyao123@163.com。

10.19525/j.issn1008-407x.2017.01.005

D912.6

A

1008-407X(2017)01-0029-07