再识牙璋

□李伯谦

再识牙璋

□李伯谦

2016年10月31日至11月2日,由香港中文大学教授邓聪和郑州市文物考古研究院院长顾万发两位先生发起,香港中文大学中国考古艺术研究中心、北京大学中国考古学研究中心主办,郑州市文物考古研究院承办的“东亚牙璋学术研讨会”在郑州举行,美国、日本、越南和国内的50多位学者与会。如果说1994年因香港大湾牙璋的发现而召开的“南中国及邻近地区古文化研究学术研讨会”是第一次牙璋研讨会,那么这次举行的研讨会就是名副其实的第二次牙璋研讨会了。上次研讨会涉及了牙璋问题,但内容过于宽泛。这次研讨会专谈牙璋,主题集中,再加上20多年来又有不少新发现,自然讨论得更为深入,在某些问题上甚至已出现趋同的趋势。但是从我记录的30位发言者的观点来看,在牙璋的定名、起源、分期、功能、意义等问题上,仍存在不同看法,还不能说已经达成共识。我是1994年香港研讨会的参加者,当时还提交了题为 《香港南丫岛出土的牙璋的时代和意义》的论文,收录在香港出版的《南中国及邻近地区古文化研究》论文集中[1],以后虽没有刻意研究牙璋,不过对牙璋的新发现和相关研究的论著还是留意的,大体还掌握了牙璋问题研究的现状和动向。这次参会又聆听了不少专家的真知灼见,学到不少新的东西,虽没能向大会提交论文,但还是有一些新的看法的,愿借此文提出来与大家相商。

一、关于牙璋的起始年代

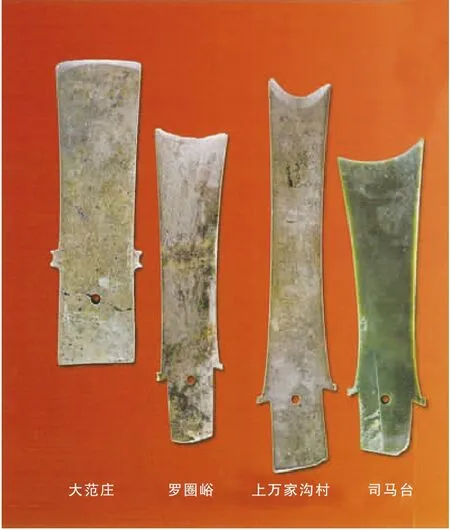

根据以前发表的论文和此次会议讨论的情况,以栾丰实、王芬提交给大会的《再论海岱地区史前牙璋的时代和文化归属》一文为代表,主张牙璋起源于大汶口文化晚期,以山东临沂大范庄、沂水罗圈峪和五莲上万家沟、海阳司马台(图一)出土者为代表,前者较早,后者略晚,其中最晚的年代亦不晚于龙山时代。持相同观点的学者,有王永波、邓聪、王强等[2]。

图一

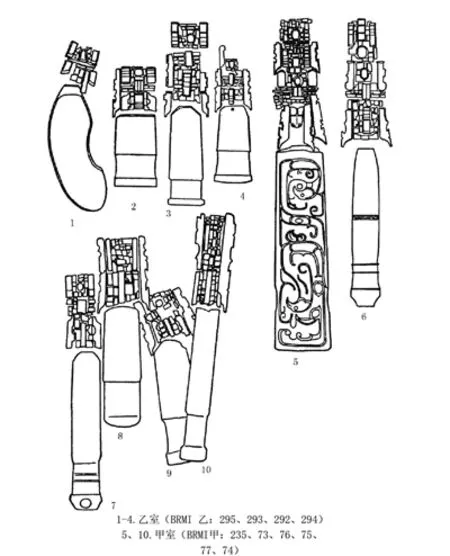

较多的学者认为早期牙璋应以陕西神木石峁出土者为代表,年代为龙山时代。石峁遗址发掘者邵晶在题为 《石峁牙璋的发现与研究》的发言中,根据新发现的石峁牙璋的出土层位、共存陶器和C14测年将之分为前、后两期,前期为龙山晚期,后期为夏代早期(图二)。

图二

明确提出牙璋起源于夏代、以后分迁各地的是朱乃诚先生,他于2013年、2014年曾著文阐述过自己的观点[3],这次会上提交的《再论牙璋的起源与演化》对此又做了更为详细的论证。需要说明的是,朱先生所说的夏代似不包括以王城岗大城为代表的河南龙山文化晚期,而是以新砦期为夏代早期的,在该文中他将巩义花地嘴出土的新砦期牙璋列为夏代牙璋最早形制可资证明。

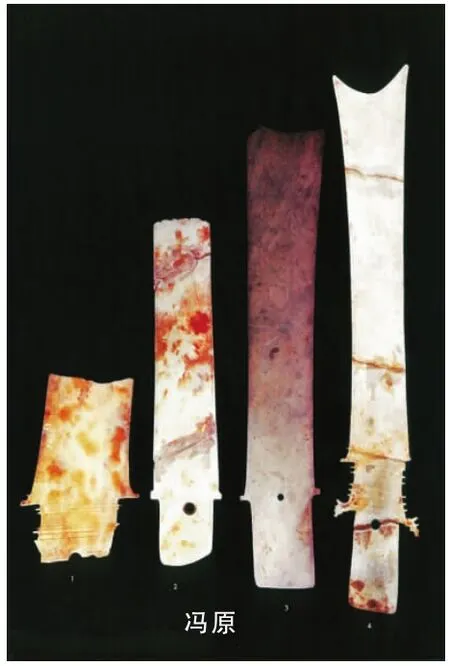

这次会议印制的《东亚牙璋图展》和论文附图几乎已将各地出土的牙璋图像资料全部公布,使得我们有可能通过比较来判定牙璋的先后次序,我排定的基本序列是:大范庄、罗圈峪牙璋—上万家沟、司马台牙璋—石峁前期牙璋—东龙山、新庄坪、定西众甫博物馆牙璋(图三)—花地嘴牙璋(图四)—二里头牙璋(图五)—三星堆、金沙牙璋(图六)—冯原牙璋(图七)。 需要说明的是,商洛东龙山出土牙璋的墓葬属该墓地分期的第一期,不属于二里头文化,而与齐家文化关系密切,从牙璋形制分析,与论文集中王裕昌先生的 《甘肃境内馆藏齐家文化玉牙璋初探》一文中所附照6积石县甫川乡代山村牙璋、照7定西市众甫博物馆牙璋接近,要早于花地嘴牙璋。

关于大范庄、罗圈峪牙璋,虽非科学发掘出土,但正如栾丰实、王芬、王永波诸位先生所言,其共存玉石器都是大汶口文化晚期常见器型,推测其时代可早到大汶口文化晚期。即使尚缺更有力的旁证,最晚也不会晚于山东龙山文化晚期。如果这一观点无误,那么,牙璋最早发源于山东,然后又传播、影响到以陕西石峁为代表的北方龙山期文化,甘、青齐家文化的推断便顺理成章,可以成立了。

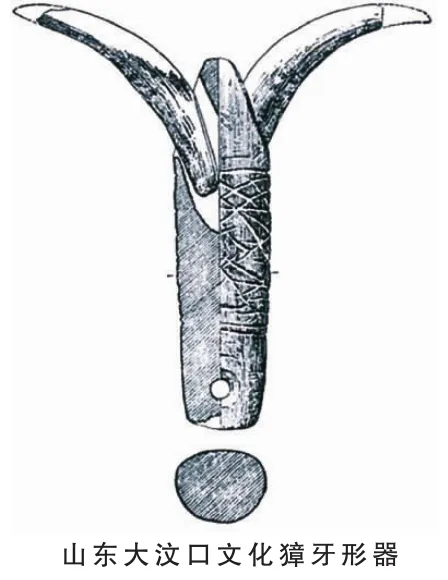

至于牙璋更早的渊源,日本学者林巳奈夫先生等认为与农业工具——骨耜有关[4](图八),顾万发先生的《“牙璋”造型、内涵、来源、定名及相关问题研究》一文则论证,“山东地区大汶口文化獐牙形器”(图九)及“凌家滩 V形首石器”(图十)应该是其雏形,其“最为本质的来源应是相关太阳大气光象”,“从以獐牙制作的来自太阳大气光象的獐牙形器以及‘章’字最初的造字渊源于太阳大气光象等情况看,我们可以较为确切地说,这类玉器应该与考古中常见的柄形器(图十一)一样,属于文献中记载和学术界多年来常常论及的‘璋’类,甚至有时还应视具体应用情况可以称为‘牙璋’”。

图三

图六

图五

图七

图八

图九

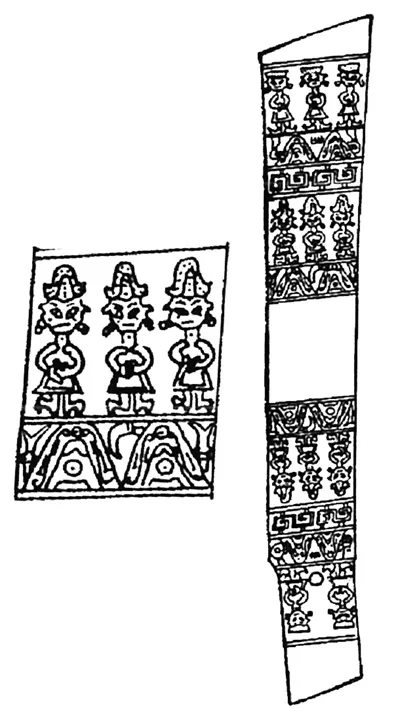

图十一 茹家庄一号墓牙璋组合线描图

二、关于牙璋的功能及其意义

至于牙璋这种形制玉器的功能,从以往发表论文和会议讨论看,主要有两种观点:

第一种,认为牙璋是 《周礼·春官·大宗伯》中记载的“以玉作六瑞”之“瑞圭”。持此观点的学者以王永波先生为代表,他提供给会议讨论的《瑞圭研究的几个问题》一文在继承以往发表的文章的基础上做了更有针对性的说明。

第二种,认为牙璋即今习称之牙璋,是《周礼·冬官·考工记》中记载“牙璋、中璋七寸,射二寸,厚寸。以起军旅,以治兵守”,郑司农注云“牙璋缘以为牙,牙齿兵象,故以牙璋发兵,若今时以铜虎符发兵”之玉器,与兵事有关。对此说法虽无详细讨论,但使用“牙璋”称谓似无明确提出反对的。

1929年,成立奥基乔比湖区防洪局,原来排水局的工程全部停了下来。联邦政府授权美国陆军工程兵团修建防洪工程,其中最主要的一项工程是修建一条140 km环绕奥基乔比湖的防洪堤——胡佛堤,同时在堤坝上设置泄洪闸。

要弄清牙璋的功能,我认为必须将之放在当时的社会背景下去讨论。

第一,最早的牙璋仅见于山东大汶口文化晚期至山东龙山文化,后由东向西传播到以石峁遗址为代表的北方龙山期文化,再传到齐家文化,而后经新砦期的花地嘴遗址传到中原地区的二里头文化而发扬光大。

第二,二里头遗址共有4件牙璋出土,其制作之精、出土墓葬规格之高,赵海涛先生在《从出土玉礼器牙璋看二里头遗址最高等级墓葬的几个问题》一文已有详细的介绍。需要指出的是,在讨论中有学者常常引用的许昌大路陈、新郑望京楼等地出土的牙璋也应属于二里头文化,望京楼发现了二里头文化三期至四期的城址已是有力的证明。

第三,早于二里头文化以登封王城岗遗址为代表的河南龙山文化不见牙璋出土,晚于二里头文化的郑州商城、偃师商城、安阳小屯殷墟不见牙璋出土,再晚至西周、东周的西安丰、镐,洛阳成周、王城等王都遗址亦不见牙璋出土。

第四,牙璋由中原地区的二里头文化传播到四川的三星堆、金沙,时代已进入商代甚或晚至西周,又掀起了一个高潮。

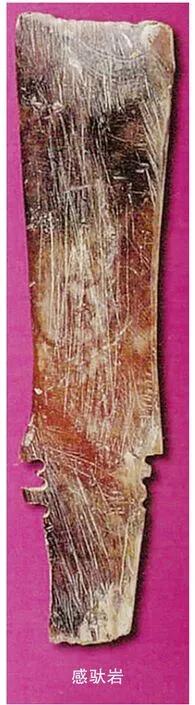

第五,三星堆牙璋通过广西感驮岩牙璋(图十二)又传播至越南北部。据参加此次会议的越南考古研究院学者提交的《越南发现的牙璋》一文,得知迄今已发掘出8件,集中分布于红河三角洲的中部和北部地区,形制接近三星堆牙璋,认为是冯原文化与中国居民交流而制造出来的。

第六,二里头文化牙璋除通过三星堆文化向西南方向传播外,亦可能向南部、东南部传播,香港南丫岛大湾牙璋(图十三)和广东东莞村头牙璋(图十四)、浮滨文化牙璋(图十五),时代均相当于中原的商代,李岩、湛小龙、王亮三位先生提交的《关于岭南所见牙璋的分布及相关认识——从东莞村头说起》一文已有说明。不过从目前的发掘材料来看,沿京广铁路一线,在此时代范围内的相关遗址中基本未见发现牙璋的报道,推测由二里头直接向南传播的可能性不大,而走的路线可能是向东南以吴城文化为中介,传到浮滨文化再向南传。

根据以上情况,我们有理由做出这样的论断:牙璋是二里头文化时期最重要的玉礼器之一,商、周两代中原地区基本不见牙璋,它不可能是商周时期的玉礼器,更不会是周代文献《周礼·春官·大宗伯》中记载的所谓“以等邦国”的“瑞圭”和《周礼·冬官·考工记》中记载的“以起军旅,以治兵守”的兵礼器。

图十二

图十三

图十四

三、牙璋与中国早期国家

在此次会议上,有多位学者通过牙璋的分布与传播探讨了中国早期国家问题。郭伟民先生的《牙璋传播与中国观念初现》一文,认为中国的古代文明化浪潮出现过两轮高潮:第一轮发生在仰韶文化庙底沟类型阶段,以“玉器的钺、琮、璧、璜、玦、龙等为代表”;第二轮从龙山文化晚期开始,经石峁、陶寺等社会集团的强势助推,至二里头文化时期走向高峰,其标志即以牙璋为代表,这次浪潮“影响时间长、传播范围广、表达观念强……中心就是中原二里头,是最早的中国出现的地方”。“牙璋即是其体现权力的重要历史见证,这就是最早中国观念的出现和事实的形成”。日本学者西江清高先生的《中原王朝“外域”出土牙璋的古代史上意义》一文与其有异曲同工之妙,他认为“新石器时代末之后,陕北、中原、四川盆地等新的区域中心登场,辽阔的中国大陆上各地域之间的相互关系被迅速地改写和重组。……最终,中原的二里头文化成为包括华北和华中在内的整个中国大陆上有影响的中心地区。在这里中囯大陆的历史发生了巨大的转折——‘中国’世界原型的形成”。

图十五

图十六

图十七

秦小丽的 《中国初期国家形成过程中的牙璋及意义》论文虽未展开分析,但其主旨与前两文基本一致,均认为以牙璋为代表的二里头文化是中国文明演进过程中的重大转折时期。

以上的讨论,基本上使用的是考古学语言,是通过考古学文化和考古学文化中有代表性的遗物如牙璋的分析展开的。这个时期即牙璋出现并流行的时期,是学术界所谓的“原史时代”,已经有了后来史家的一些追记和传说。将考古与文献结合起来,在苏秉琦先生的研究基础上[5],我提出了中国古代文明演进的三阶段说,即古国—王国—帝国[6]。古国相当于西方学界所说的酋邦,与传说、史学上的五帝时代相当,是由基本平等的原始社会向阶级、国家社会转变的时期;王国则已进入早期国家阶段,该阶段的第一个小阶段,长江下游是以良渚为代表,中原地区是以陶寺为代表,陶寺是尧的都城所在地,该小阶段虽已开始步入文明,但仍保留较多的原始色彩,是传说中的尧、舜时代;第二个小阶段是历史上的夏、商时期,夏代以登封王城岗河南龙山文化晚期大城、新密新砦期城、洛阳偃师二里头遗址为代表[7],登封河南龙山文化大城是传说“大禹治水”的禹都,新砦期是“羿浞代夏”时期的遗存,二里头是“少康中兴”至桀灭国时期的遗存,夏商时期是王国的重要发展阶段;第三小阶段是两周时期,礼制深入至社会的方方面面;帝国是指秦始皇统一中国建立帝国至清亡时朝,中央集权贯彻始终。如果这一观点得到认同,回头再看牙璋,就不能不接受如下判断:

牙璋起源于古国向王国转化时期,至王国初期开始在北方流行,夏朝“少康中兴”以前在夏族活动地域内不见牙璋,“少康中兴”以后,社会稳定,国力大增,各族交往频繁,开始接受以牙璋为代表的异族礼玉,发展为象征最高权力的夏朝礼玉制度,为异族、异文化所艳羡,及至商周,其影响在中原腹地虽已不存,但远在“域外”之地的南疆却顽强地“复活”了,成为历史上夏王朝强大影响力的生动证明。

第二次牙璋研讨会取得了重要进展,虽然还有一些问题没有解决,但随着考古学的发展和牙璋新材料的不断发现,一定会不断有新的收获。

(本文插图均来自香港中文大学中国考古艺术研究中心、北京大学中国考古学研究中心、郑州市文物考古研究院编《东亚牙璋学术研讨会论文集》及《东亚牙璋图展》)

[1]香港中文大学中国考古艺术研究中心编:《南中国及邻近地区古文化研究》,香港中文大学出版社,1994年2月。

[2]a.王永波:《耜形端刃器的起源定名和用途》,《考古学报》2002年第2期。b.①邓聪等:《东亚最早的牙璋——山东龙山式牙璋初论》。②山东博物馆等:《玉润东方》,文物出版社,2014年。

[3]朱乃诚:《牙璋研究与夏史史迹探索》,中国社会科学院考古研究所编,《纪念二里头遗址发现555周年学术研讨会》论文集,《夏商都邑与文化》二,2014年。

[4]林巳奈夫:《中国古代的祭玉、瑞玉》,《东方学学报》第40册,1969年。

[5]苏秉琦:《辽西古文化古城古国——试论当前考古工作重点和大课题》,《华人·龙的传人·中国人——考古寻根记》,辽宁大学出版社,1994年。

[6]李伯谦:《中国古代文明进程的三个阶段》,《文明探源与三代考古论集》,文物出版社,2011年。

[7]李伯谦:《新砦遗址发掘与夏文化三个发展阶段的提出》,《新密新砦——1999-2000年田野考古发掘报告》前言,文物出版社,2008年;收入《文明探源与三代考古论集》,文物出版社,2011年。

(作者单位 北京大学震旦古代文明研究中心)

[责任编辑 赵建春]