急性心肌梗死应用急诊护理路径对抢救效果的影响

谢燕梅 陈柳红 冯雪连

(广东省云浮市人民医院 云浮 527300)

急性心肌梗死应用急诊护理路径对抢救效果的影响

谢燕梅 陈柳红 冯雪连

(广东省云浮市人民医院 云浮 527300)

目的:探讨急诊护理路径对急性心肌梗死(AMI)患者抢救效果的影响。方法:将2016年1月~2016年12月我院接收的155例AMI患者随机分为两组,其中2016年6月前共接收77例为对照组,为其提供临床常规抢救护理措施;2016年6月后收治的78例作为研究组,按照急诊护理路径实施抢救。比较两种护理模式下对AMI患者抢救效果的影响。结果:研究组患者在急诊科用时均短于对照组;研究组预后恢复时间较对照组快;研究组治疗后并发症发生率低于对照组。上述对比差异均具有显著性(P<0.05)。结论:实施急诊护理路径使抢救工作更加规范、准确,可有效缩短对急性心肌梗死患者的抢救时间,对改善患者预后恢复具有至关重要的作用。

急性心肌梗死;急诊护理路径;抢救效果

急性心肌梗死是临床常见且病情危重的心血管疾病,具有致死、致残率高、预后差等特点。近年来AMI发病率正随人们生活习惯的改变而不断上升,AMI的治疗护理已成为目前临床重点研讨的项目之一。有学者研究发现[1],在抢救过程中把握时机,高质量、高效率实施每项抢救工作,可有效改善患者预后。本研究选取2016年1月~2016年12月我院收治的155例AMI患者为研究对象,探讨急诊护理路径对AMI患者抢救效果的影响。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年1月~2016年12月我院接收的155例AMI患者为研究对象,按照入院先后顺序分为对照组和研究组。2016年6月前接收的77例为对照组,男48例,女29例;年龄45~73岁,平均(59.027.48)岁;发病至入院时间(3.270.69) h。2016年6月后接收的78例为研究组,男47例,女31例;年龄46~75岁,平均(60.147.39)岁;发病至入院时间(3.590.48) h。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入和排除标准 纳入标准:所有患者临床症状均符合WHO制定的急性心肌梗死诊断标准;患者及家属自愿签署知情同意书。排除标准:合并心、肝、肺、肾功能不全者;合并结缔组织病、肿瘤或血液系统疾病者。

1.3 方法 对照组仅接受临床常规抢救护理措施。研究组按照急诊护理路径进行抢救工作,具体措施如下:(1)成立急诊护理路径小组:在院内医学专家的指导下,根据本院的实际情况与急诊科相应制度成立急诊护理路径小组。由急诊科护士长担任小组组长,其余组员为科室内2名主管护士、1名责任护士以及2名护士构成。对小组成员定期进行急救等相应知识培训,小组组长负责对各成员进行考核,以达到完全落实本院的医疗质量要求和安全制度。(2)急诊护理路径具体实施:快速分诊:分诊护士在患者入院3 min内进行诊断(分诊护士要求经验丰富,能够准确判断病情),排除胸痛等其他疾病后引导送入重症抢救室A区。协助诊断、救治:患者入院后15 min内,急诊科护士负责对患者进行相应的检查,并将心电图等检查结果及时上传,医生根据检查结果确定抢救措施;与此同时护理人员按照急救顺序规范进行操作,快速建立静脉通道、吸氧、上心电监护,做好除颤准备,采集心梗血标本套餐,遵医嘱用药,完成护理评估、记录;安排护理人员指导家属完成急诊挂号、交费以及办理入院手续等。转运准备:患者入院30 min内,急诊护理人员完成患者入院时护理评估、以及相应的术前准备。转运:患者入院60 min内,做好急诊患者转运准备,完成转运、交接工作。

1.4 观察指标 (1)记录两组患者的急救时间,包括抢救中诊断时间、急救总用时、球囊扩张时间;(2)比较两组患者预后情况,统计患者治疗后疼痛缓解时间、卧床时间以及住院总时间;(3)观察两组治疗后并发症发生率,如AMI再复发、休克、心律失常等。

1.5 统计学处理 数据处理采用SPSS18.0统计学软件,计量资料用()表示,采用t检验;计数资料用百分比表示,采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组急救时间比较 研究组急救时间均短于对照组,组间差异显著(P<0.05)。见表1。

表 1 两组急救时间比较(min,)

表 1 两组急救时间比较(min,)

组别 n 抢救中诊断时间 急救总用时 球囊扩张时间研究组 78 0.9714.39对照组 77 3.140.36 38.128.64 69.35 1.28 57.0611.12 124.6750.68 t 14.407 11.850 9.270 P 0.000 0.000 0.000

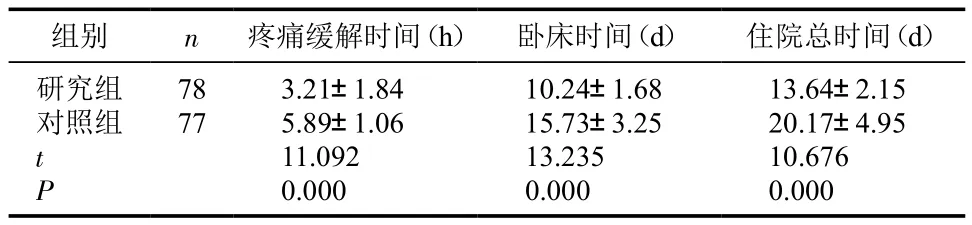

2.2 两组预后比较 研究组预后恢复时间,包括疼痛缓解、卧床以及住院总时间均短于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表 2 两组预后比较(

表 2 两组预后比较(

组别 n 疼痛缓解时间(h) 卧床时间(d) 住院总时间(d)研究组 78 3.212.15对照组 77 5.891.84 10.241.68 13.64 4.95 t 11.092 13.235 10.676 P 0.000 0.000 0.0001.06 15.733.25 20.17

2.3 两组治疗后并发症比较 治疗后研究组并发症发生率仅有2.56%,而对照组并发症发生率高达14.29%,两组对比差异显著(P<0.05)。见表3。

表 3 两组治疗后并发症发生率比较

3 讨论

急性心肌梗死是指心肌冠状动脉出现闭塞,继而使心肌血供受阻诱发的一系列缺血表现,一旦发病将严重威胁患者的生命安全。及时有效的抢救则成为挽救患者生命的唯一方法,而在这一过程中,还需配合科学、精准的护理干预,以期提升抢救效果。急诊护理路径是在传统急救护理的基础上,根据患者的病情特点,在入院分诊、评估、常规检查等环节中有主动性、实效性、规范性地完成操作[2]。由于急救的“时间窗”对挽救AMI生命具有关键作用,而实施急诊护理路径可有效减少患者在抢救前的滞留时间,为挽救患者生命、提高抢救效果奠定有利基础。

研究显示:实施急诊护理路径的研究组患者在急诊停留时间明显短于行常规抢救程序的对照组,且研究组治疗AMI复发率及相关并发症发生率、住院时间等预后指标均优于对照组。钟丽红等[3]学者在类似研究中得出结论:使用急救护理路径能够较好的稳定心力衰竭患者的生命体征,同时缩短抢救时间与住院时间,对促进其预后具有重要意义,与本文结果高度一致。分析原因可能为急诊护理路径是在对患者实施急诊护理时,让各项护理操作更加规范化、系统化,继而使护理工作摆脱以往个人护理的限制性,最大限度的展现集体水平,多环节、多部分的紧急护理同时展开,为患者赢得更多抢救时间,从而获得最佳的抢救效果。综上所述,急诊护理路径护使护理工作标准化、规范化,缩短急性心肌梗死的诊断与急诊停留时间,为患者赢得有效的抢救时间,对增加抢救成功率、提高治疗效果具有重要意义。

[1] 钱文茹,刘有为,杨春艳,等.结构式心理干预对急诊ICU急性心肌梗死患者心理的影响[J].河北医学,2013,19(1):154-155

[2] 程光文,金秀琴.临床护理路径应用于急性心肌梗死急诊PCI治疗的效果评价[J].中国误诊学杂志,2012,12(5):1070-1071

[3] 钟丽红,林巧丽,黄庆芬.急救护理路径对急性心肌梗死患者救治效果的影响[J].海南医学,2014,25(23):3579-3581

R473.5

B

10.13638/j.issn.1671-4040.2017.06.096

2017-03-01)