互补与契合

——中国留学德国艺术家作品展

通讯:4月12日,“互补与契合——中国留学德国艺术家作品展”在上海长宁区的刘海粟美术馆举行了开幕仪式。本次展览由中国艺术研究院国家当代艺术研究中心、上海市对外文化交流协会、上海市长宁区文化局、刘海粟美术馆、德国路德维希美术馆(科布伦茨)共同主办。展览展出了曾经留学德国的28位艺术家的70余件作品,作品以新绘画形式涵盖了油画、雕塑、摄影、三维动画、中国画以及装置。作品在思想观念、绘画形式,综合材料运用等方面都使参观者耳目一新。

中德两国关系悠久,在文化、哲学、艺术、设计等方面有很多共同之处,德国对中国一直友好并支持中国的改革开放。两国互派留学生一直没有间断过。这些学成回国的艺术家抱着对祖国的赤子之心,潜心研究创作,不仅创作了一批影响巨大的作品,同时在艺术院校改革创新,开创纤维艺术、三维动漫、设计学院(包括建筑、首饰)造型和实验艺术等,用全新的概念,结合中国实际来改革学院教育体制,对于中国现当代艺术的普及和提高起到了重要的作用。

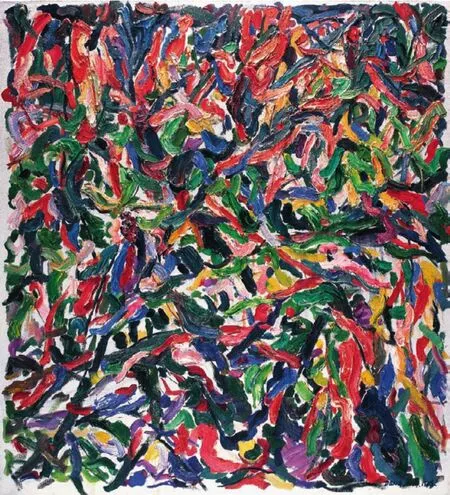

1马树青《追忆普罗旺斯No.2 》200 cm×200 cm布面油画2013年

附:画展前言/许江(中国油画学会主席、中国美术学院院长)

德意志精神与我们的体征——写给“互补与契合——中国留学德国艺术家作品展”

1988年春节后的第五天,我终于收到从德国辗转寄来的西德汉莎航空公司的机票,踏上飞往德国的航程。这是我第一次走出国门,进入当时还是充满了幻想的“西方”。两天后,终于来到了仍然冬意十足的汉堡,进入位于阿尔斯特湖运河畔的汉堡美院大楼,在一间6平方米大小的杂物间里住下。“心懔懔以怀霜,志眇眇而临云。”在一片纷乱的思绪中,在这个基本上属于违章,但对20世纪80年代的中国人来说已然满足的小窝里,开始了影响我一生的留学生涯。

对于每个20世纪八九十年代负笈留学欧美的青年学子来说,几乎都有过一个相似的、对于个人却又极不平常的开端。带着强烈的西方梦,带着中欧现实世界的巨大落差,带着令我们自卑与痛苦纠结着的语言劣势,却又酿着某种脱胎换骨的渴盼,某种个人、家庭、群落命运变幻的期冀,那些作为个人一生一世的巨大冲击,在心中交织着,变作一种沉甸甸的压迫。而对脚下的这片土地,这个与第二次世界大战紧紧相连的德意志,我们的所知几乎是零。易北河、莱茵河穿城而过,北部低地,一马平川;南部山区,层峦叠嶂;欧洲的地理中心,连接东西欧的桥梁;冷战在这里拉下铁幕,切分成国中国、城中城;历史铸造了多少的智者与诗人,又镌刻了怎样深切的悲剧与沦丧……所有这些,后来在生活中被亲历亲在的感性体验所深深地灼烙在记忆中的一切,在这开端之处,我们一无所知。

我们正是从这样的开端处开始留学生涯。我们打过工,做过搬家公司的苦力、水果厂的季节包装工;我们当过东方语言的陪练、中国书画的培训老师、学生补习的素描老师;在街头画过画,季节性的各类乐园、柏林库档大街欧洲中心的狭小道旁,都有过中国学生的身影。但我们始终没有放弃的,是我们的艺术。虽然我们曾经的所学在这里并没有从德国老师那里得来赞赏,虽然经历战争的心灵创伤,德国民族精神征候在普世警觉的环境中出现的自我批判和激进浪潮一再地令我们瞠目结舌;虽然在观念艺术与新媒体风潮中,德国当代绘画已处于身不由己的末日倾向,但我们始终未曾改变的,是我们的初心。我们艺术的初心是倾心于像《铁皮鼓》那般紧紧攥着我们的心息的荒诞而勾魂的鼓点,是倾心于波伊斯命运史诗的诘问和质感,是倾心于美术学院课堂渊深却又自由的漫长交谈,是倾心于关于重返艺术之源的一层又一层的剥茧与寻觅。正是这些让人难以忘怀的事件与作品包蕴着我们纯真的感知,让我们敢于“纵一苇之所如,凌万顷之茫然”,遗世独立,是其所是地追问自己,没有在汪洋中溺死,而在铸炼自己的同时,铸炼自己的艺术。

弹指一挥,近30年过去。我们早已回返家园,并深耕中国大地,创造自己的艺术。如果有人把我们视作一个命运的共同体,并指明其中的某些时代性的生命征候的话,我宁愿穿透那些表象,而向着这种文化征候所传递的深层讯息追问。我想在我们的成长中,德意志精神已然成为一种青春生命的奇异的特殊节候,向着我们这些具体而珍贵的生命施以滋养。给我们的精神体征打下烙印的有:

第一,德意志的思考与激情。只要翻开战后的历史,从四七社、激浪派、新表现主义等交替涌现的艺术浪潮,到黑塞、伯尔、格拉斯、米勒的先后获诺贝尔文学奖;从本雅明的《德国悲剧的起源》、雅斯贝尔斯的《罪责问题》、伽达默尔的《真理与方法》等影响世界的著作到柏林电影节、奥勃豪森电影节、汉诺威世博会、卡塞尔文献展的世界舞台的诞生,德意志的当代艺术总是贴近历史性的沦丧与痛痕,深入民族的精神肌体,围绕民族精神根性的救赎与修补,前仆后继地涌现文化自救自新的激浪,自始至终燃着文艺自赎的激情和力量。身处于这样的热土之上,不能不被这种激浪所深深感染。这种镜像式的存在是我们迄今所从事艺术创造与活动、所持的那种使命精神的催生之力。

第二,德意志的职守与忠厚。我们每个人的导师,艺术上的群体,生活中的朋友,他们都是一个个活生生的德国普通人。这种普通人身上的人格魅力,那种职业的操守,那种传统的责任伦理观念,给了我们深深的启示。某种意义上,德国的非商业化的社会氛围,也使得我们保存了艺术创造的净念与初心。

第三,德国传统的对汉学与东方学的敬意。我们这一代留学学子中,有相当一部分是到德国后,在远离家园故土之后开始真正重视中国国学的。我就是一例。我们的教授卡彼先生,至死心中都有一个“远西”,那就是中国的西湖。这使得我开始了当年汉堡火车站旁“天地书店”的阅读,直接催生了“弈棋”系列作品,并从那里开始了从观念回返架上、从材料回返绘画、从天上回返地上的独特的艺术之旅。正是这种启迪让我们回返家园后接通地气、行走无疆。

2017年,是中德建交45周年。值此时机,20世纪末留学德国的艺术家自发组织了这个展览。用艺术品来追忆一段难以忘怀的往事,让艺术来展示其中千丝万缕的生命交织的痕迹,并从中理出某些时代征候的共性,用以总结苍茫沉浮的时代风云,这原就是一种很德国式的做法。我们还希望有机会,把我们的创作,作为一种持续的文化交流的回馈,呈现给今日德国。适逢其时,我们还将深深地怀念当年的德国师者。这一代师者几乎都已经逝去,但他们的文化激情与良知却在地球的另一端,在得益于他们教导、不懈地追求的一代东方艺者的心中,持久地活着。

2邓国源《在田野》200 cm×180 cm布面油画2007年

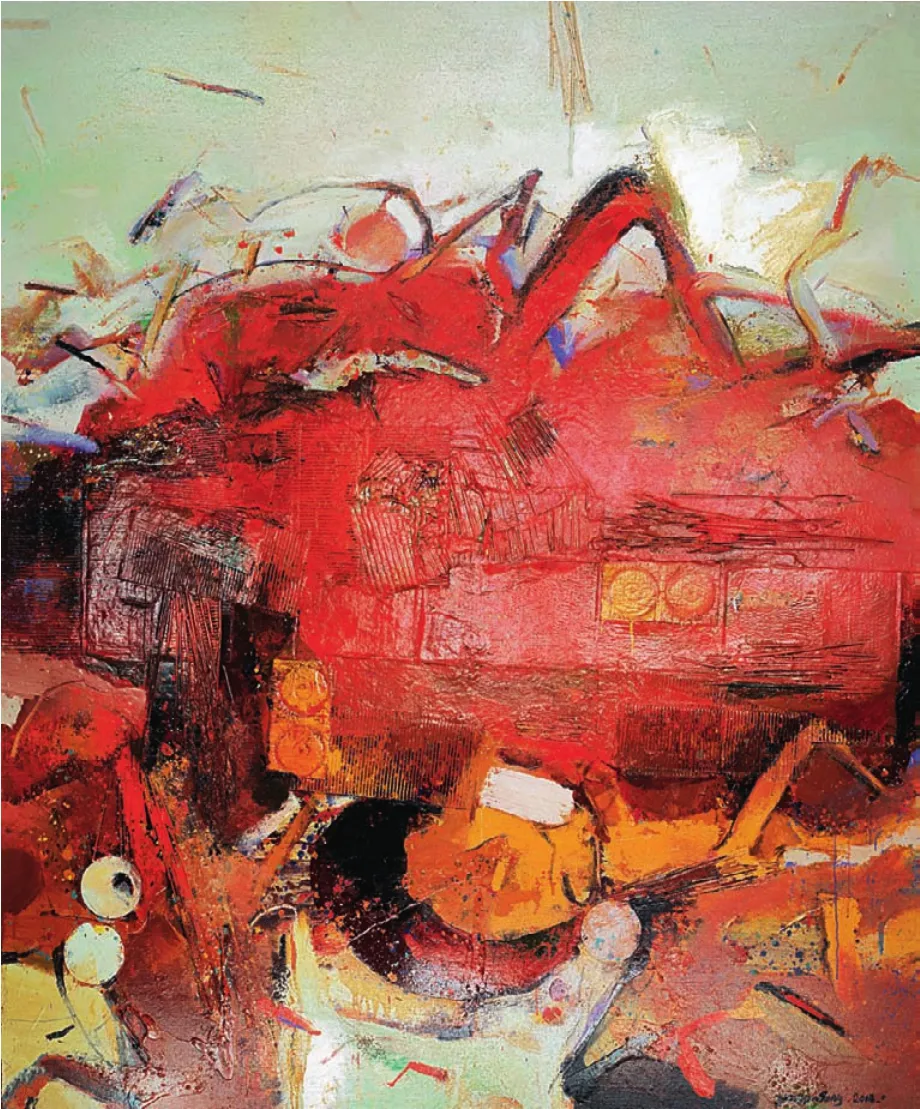

3马路《要有雨》180 cm×200 cm布面综合材料2014年

4谭平《 股市》200 cm×300 cm布面丙烯2014年

5杨劲松《 中秋节记 》240 cm×200 cm布面综合材料2014年