聚丙烯酰胺、膨润土、秸秆混合改土材料对土壤的改良效果

王星舒,陆引罡*,王家顺,廖 恒

(1.贵州大学 农学院,贵州 贵阳 550025; 2.安顺学院,贵州 安顺 561000)

聚丙烯酰胺、膨润土、秸秆混合改土材料对土壤的改良效果

王星舒1,陆引罡1*,王家顺2,廖 恒1

(1.贵州大学 农学院,贵州 贵阳 550025; 2.安顺学院,贵州 安顺 561000)

为改善耕作土壤结构,提高养分含量,以玉米秸秆为原材料,将通过菌剂发酵后的秸秆与膨润土、聚丙烯酰胺(PAM)按一定比例混合制成改土材料,并筛选出FS[秸秆(粉碎)∶膨润土∶PAM=800∶200∶50]、FQ[秸秆(粉碎球磨)∶膨润土∶PAM=800∶200∶50]2种较优的混合改土材料,进行施用量比较试验,共设5个处理,分别为FS1125[下标数字表示施用量(kg/hm)2,下同]、FS1875、FQ1125、FQ1875、CK(不施用秸秆混合改土材料),初步探究了该混合改土材料对土壤理化性质及玉米产量的影响。结果表明:相对于CK,FS1875处理能显著改善土壤理化性质,该处理下土壤容重为1.20 g/cm3,土壤碱解氮、速效磷、速效钾含量分别为127.72、61.12、177.60 mg/kg,土壤有机质含量为16.6 g/kg。其中土壤容重较CK降低了0.19 g/cm3,土壤碱解氮、速效磷、速效钾、有机质含量较CK分别增加了38.15%、38.24%、37.45%、34.96%。且该处理下玉米产量较高,达到6 947.8 kg/hm2,较CK增产8.5%。综合来看,FS1875处理对土壤的改良效果最好且能产生较好的经济效益。

聚丙烯酰胺; 膨润土; 秸秆; 混合预处理; 土壤养分; 土壤理化性质; 土壤改良

我国秸秆资源非常丰富,据统计,目前每年产生约7亿t的秸秆,占世界秸秆年产量的20%~30%[1-3]。农业生产中产生的大量秸秆经过焚烧,其养分将会流失,同时也会造成严重的生态环境污染。因此,各类秸秆还田技术相继产生并投入到生产使用环节。我国秸秆还田机械化技术主要有秸秆整株还田技术、秸秆粉碎还田技术、根茬粉碎及耕翻还田技术、联合作业还田技术等[4-5]。不同方式加工后还田的秸秆在耕地土壤中腐烂分解为有机肥,起到提高土壤肥力、保水透气、改善土壤结构等作用,秸秆还田使大量废弃的秸秆变废为宝,并带来一定的经济效益[6-7]。因此,秸秆还田成为秸秆再利用的一种重要方式,实现资源利用的同时还避免了对环境的污染[8]。

贵州省地处云贵高原,种植业占主导地位,粮食作物种植面积最大,每年产生大量的农作物秸秆,据统计,贵州省每年以不同形式将农作物秸秆还田的总量约为1 300万t,其中直接还田约占24.5%,堆沤还田约占6.52%,过腹还田约占51.4%,烧灰还田约占15.8%[9]。通常情况下,由于秸秆的C/N较大,直接还田不利于秸秆的利用,秸秆在初期腐解过程中往往会发生与作物夺氮而使作物缺氮的现象,且旱耕地秸秆还田容易造成土壤水分不足,同时,如果将带病(虫)的秸秆直接还田,还可能造成病虫害的发生与蔓延[10-11]。再者,秸秆直接还田不利于机械操作,且会对下茬作物出苗率造成一定的影响,进而降低产量[12]。如果将秸秆作为燃料直接燃烧还田,其养分利用率较低且易造成环境污染。研究表明,秸秆间接堆沤还田,有机质和氮素损失较少,堆肥的秸秆中含有大量的钾元素,可以有效补充下茬作物的钾素,且经过堆制可以杀灭一些有害病菌,同时避免了直接燃烧污染环境的问题[13]。有关秸秆间接还田学者做了大量研究,但利用新材料、新方法研究秸秆间接还田效果的研究报道较少,鉴于此,以秸秆间接还田为基础,将改土材料膨润土、聚丙烯酰胺与经过发酵预处理的秸秆按不同比例混合制备成秸秆改土材料,探索该材料施入土壤后,对土壤有机质含量、养分含量、土壤容重、土壤团粒结构及玉米产量的影响,为秸秆间接还田提供技术参考。

1 材料和方法

1.1试验材料

供试材料包括膨润土、阳离子聚丙烯酰胺(PAM)、玉米秸秆预处理材料、玉米(品种为顺单7号)、三元复合肥(15-15-15)、尿素等。

1.1.1 秸秆预处理材料制备 用发酵剂(A发酵剂、B发酵剂、秸秆的质量比为1∶1∶1000,A、B发酵剂均来源于鹤壁市恒达生物科技有限公司)处理玉米秸秆,进行秸秆发酵,制备出预处理材料。其中A发酵剂主要由细菌、丝状菌、酵母菌等17种菌株及相关分解酶复合而成,有效活菌数达到2×1011cfu/g以上,能分解土壤中难溶的营养元素;B发酵剂主要含能分解纤维素、半纤维素、木质素的嗜热、耐热细菌,真菌,放线菌以及生物酶,有效活菌数达到2×1011cfu/g以上。

1.1.2 改土材料制作及筛选 将秸秆预处理产物进一步加工,加工方式分为粉碎和粉碎球磨2种方式,本试验将这2种加工产物分别用FS和FQ表示。然后分别将加工产物与膨润土和PAM按6种比例(即秸秆、膨润土、PAM质量比分别为900∶100∶0、900∶100∶25、900∶100∶50、800∶200∶0、800∶200∶25、800∶200∶50)混合制备12种改土材料,烘干。烘干后测定并比较秸秆改土材料的吸水倍率、吸水性能、吸水后膨胀不离析的能力,从而筛选出保水保肥性能较好的秸秆改土材料,根据前期筛选结果,选择FS(秸秆∶膨润土∶PAM质量比为800∶200∶50)和FQ(秸秆∶膨润土∶PAM质量比为800∶200∶50)2种混合改土材料进行后续施用量比较试验。

1.2试验设计

试验于2015—2016年在贵州省安顺市农业科学院试验田进行。试验地进行试验之前休耕半年,土壤为砂质黄壤土,土壤容重为1.47 g/cm3,pH值为6.18,有机质含量为13.5 g/kg ,全氮含量为2.1 g/kg,全磷含量为1.3 g/kg,碱解氮含量为87.6 mg/kg,速效磷含量为38.9 mg/kg,速效钾含量为123.5 mg/kg。

采用完全随机的小区试验,设置5个试验处理,处理1:FS改土材料施用量为1 125 kg/hm2,以FS1125表示;处理2:FS施用量为1 875 kg/hm2,以FS1875表示;处理3:FQ施用量为1 125 kg/hm2,以FQ1125表示;处理4:FQ施用量为1 875 kg/hm2,以FQ1875表示;对照(CK):不施用秸秆混合改土材料。每个处理设3个重复,共15个小区,每个小区面积为5 m×10 m。将土翻松按照行距55 cm开沟将各处理秸秆混合改土材料结合一定量三元复合肥施入各小区,并与土壤混合均匀进行播种。播种出苗后,按照株距25 cm进行间苗。追施2次氮肥(尿素),第1次在三叶期,第2次在拔节期。按照常规方式进行杂草及病虫害防治等田间管理。玉米成熟后测产,并进行土壤粒级含量、容重、养分含量等测定分析。

2 结果和分析

2.1不同处理对土壤肥力的影响

2.1.1 土壤团粒结构 土壤团粒结构是土壤肥力的基础载体,是衡量土壤结构优劣的标准依据,它影响着土壤水、肥、气、热的通透性及生物活性[14]。不同处理土壤团粒结构变化情况如图1所示。在>5 mm的粒径等级,处理1和处理2粒级含量相当且高于其他处理,不同处理下的该粒级含量表现为处理2>处理1>处理4>处理3>CK;在5~3 mm的粒径等级,4个施用秸秆混合改土材料处理下的粒级含量为11.1%~12.4%,差异较小,但均高于CK,且处理2最高;在3~1 mm的粒级等级,各施用秸秆混合改土材料处理的粒级含量(19.5%~20.5%)均高于CK(17.3 %),且处理4达到最大值;各处理土壤颗粒主要集中在1~0.25 mm粒径,粒级含量为45.0%~51.1%,处理间表现为处理3>处理1>处理2>处理4>CK;CK粒径<0.25 mm的粒级含量均高于其他处理,其余4个处理中,处理2粒径<0.25 mm的粒级含量最少。综合来看,当秸秆混合改土材料类型相同时,随施用量增大,粒径>5 mm、5~3 mm、3~1 mm的粒级含量呈增大趋势,总体上施用秸秆混合改土材料处理的土壤大粒级含量呈增大趋势,其中以处理2(FS1875)较为明显。可见,秸秆混合改土材料能促使土壤小粒级颗粒团聚,形成更多的大粒级颗粒,优化土壤孔隙比,进而改良土壤结构。李贵桐等[15]研究秸秆还田对土壤氮素转化的影响时发现,秸秆在腐解过程中能够促进土壤微粒的团聚,有效改善土壤结构,与本试验研究结果一致。

图1 不同处理的土壤团粒结构

2.1.2 土壤容重 土壤容重是衡量土质疏松程度的指标之一,它能综合反映松紧度、孔隙度等土壤结构指标,影响土壤团聚体内营养元素的释放和固定[16]。施用秸秆混合改土材料作用下土壤容重变化情况如图2所示。整体上看,土壤容重大小依次为CK>处理3>处理1>处理4>处理2,说明混合改土材料能降低土壤容重。当秸秆混合改土材料类型相同时,随着施用量的增大,土壤容重变化呈下降趋势,表现为处理2(FS1875)较处理1(FS1125)下降0.05 g/cm3,处理4(FQ1875)较处理3(FQ1125)下降0.04 g/cm3;不同类型秸秆混合改土材料相同用量之间差异较明显,其中处理2(FS1875)<处理4(FQ1875),处理2容重最小,为1.20 g/cm3,较CK土壤容重降低了0.19 g/cm3。宫亮等[17]结果表明,化肥+50%玉米秸秆(全量玉米秸秆的50%)和化肥+100%玉米秸秆(10 500 kg/hm2)2个处理的土壤容重分别为1.25 g/cm3、1.21 g/cm3。本试验中处理2的土壤容重(1.20 g/cm3)为5个处理中最低值,均低于宫亮等[17]试验值,说明施用秸秆混合改土材料,能降低土壤容重,土壤改良效果较为明显。

图2 不同处理的土壤容重

2.1.3 土壤速效养分和土壤有机质含量 从表1可知,施用秸秆混合改土材料对土壤中的碱解氮、速效磷、速效钾和有机质含量有显著影响。处理1、处理2、处理3、处理4土壤碱解氮含量均显著高于CK,分别较CK高30.35%、38.15%、22.50%、32.60%,说明施用同一秸秆混合改土材料下,土壤中的碱解氮含量随施用量增加而增加;相同施用量下,处理2>处理4、处理1>处理3,说明FS改土材料在提高土壤养分含量方面的改良效果优于FQ;处理2(FS1875)下的碱解氮含量最高,为127.72 mg/kg。速效磷、速效钾含量与碱解氮含量变化趋势基本一致,4个处理速效磷、速效钾含量均显著高于CK,且总趋势呈现处理2>处理4>处理1>处理3>CK。土壤有机质含量同样呈现处理2>处理4>处理1>处理3>CK的总趋势,其中处理2的土壤有机质含量为16.6 g/kg。从单个处理来说,处理2(FS1875)下的土壤养分含量最高,表明FS1875处理在提高土壤养分含量方面的效果最好,总体上施用秸秆混合改土材料的4个处理土壤养分含量较CK均显著增加,说明施用秸秆混合改土材料有利于提高土壤肥力,这与秸秆还田能增加土壤中碱解氮、速效磷、速效钾、有机质含量的研究结果[18-19]一致。

表1 不同处理的土壤养分含量

注:同列不同字母表示在0.05水平差异显著,表3同。

2.1.4 不同处理土壤理化指标的相关性分析 由表2可知,将秸秆改土材料施入土壤后,土壤容重与土壤粒径3~1 mm粒级含量呈显著负相关,与粒径<0.25 mm粒级含量呈显著正相关;土壤碱解氮含量与粒径<0.25 mm粒级含量呈显著负相关,与土壤容重呈极显著负相关,说明粒径<0.25 mm的土壤粒级含量越多,土壤碱解氮含量越低;土壤容重越大,土壤碱解氮含量也越低;土壤速效磷含量与土壤容重呈显著负相关,说明土壤速效磷含量随着土壤容重的降低而增加;土壤速效钾、有机质含量变化趋势与碱解氮一致,即与粒径<0.25 mm的粒级含量呈显著负相关,与土壤容重呈极显著负相关,说明粒径<0.25 mm的粒级含量越多、土壤容重越大,则土壤速效钾、有机质含量越低。此外,研究中碱解氮、速效磷、速效钾、有机质等土壤养分间呈显著或极显著正相关。

表2 不同处理土壤理化指标的相关性分析

注:*、**分别表示在0.05、0.01水平上显著、极显著。

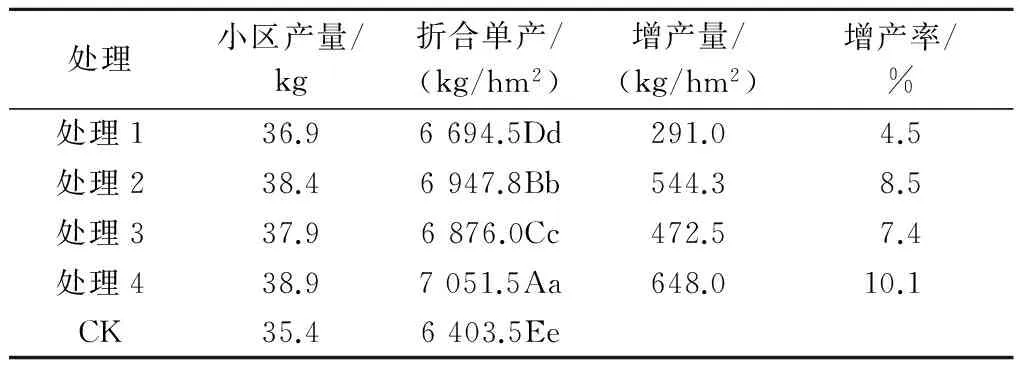

2.2不同处理对玉米产量的影响

从表3可以看出,施用秸秆混合改土材料处理的玉米产量较CK增加291.0~648.0 kg/hm2,较CK显著增产4.5%~10.1%(P<0.01)。处理4(FQ1875)产量最高且增产效果最好,总产量和增产率分别为 7 051.5 kg/hm2、10.1%;其次为处理2(FS1875),总产量和增产率分别为 6 947.8 kg/hm2、8.5%;秸秆混合改土材料处理中玉米产量随施用量的增加而增加,增产量和增产率大小均为处理4>处理2>处理3>处理1。将秸秆混合改土材料用量与玉米产量作线性回归分析:拟合的方程为Y=427.66+0.32X,其中Y为玉米产量,X为混合改土材料用量,相关系数R为0.95,P值为0.01,达到显著水平,说明混合改土材料用量和玉米产量显著正相关。在一定范围内,玉米产量随改土材料用量而增加,这与秸秆还田能在一定程度上提高作物产量的结论[20-21]一致。

表3 不同处理玉米产量

注:同列不同大写字母表示在0.01水平上差异显著。

3 结论与讨论

容重和团粒结构影响着土壤结构、腐殖质含量及水分状况,也是土壤水、肥、气、热等肥力因素变化与供应状况的重要影响因子。本试验向土壤施加常规肥料和秸秆混合物后发现,秸秆混合改土材料相同时,土壤大粒级颗粒含量随施用量增大呈增大趋势,其中以FS1875效果最为明显,且FS1875处理土壤容重为1.20 g/cm3,低于其他各处理,表明土壤团粒结构得到了改善,土壤大粒级颗粒含量增加,改良效果最好。施用秸秆混合改土材料明显提高了土壤养分含量,与对照相比,4个施用秸秆混合改土材料处理的土壤养分和有机质含量均显著增加,且增加比例在17%以上,同样以FS1875处理效果最为显著,其速效氮、速效磷、速效钾含量和有机质含量增加比例分别为38.15%、38.24%、37.45%和34.96%,说明FS1875处理在提高土壤养分含量方面具有较好的效果,在实际农耕中能为作物生长提供良好的养分环境。研究表明,秸秆还田可有效促进增产,原因是秸秆能提高土壤肥力、抑制水分蒸发,进而提高了土壤水肥利用效率[22-23],为作物高产打下基础。本研究中4个施用秸秆混合改土材料处理与对照相比,均达到了不同的增产效果,其中FQ1875、FS1875处理产量较高,分别为7 051.5、6 947.8 kg/hm2,回归分析发现,秸秆混合改土材料的用量与玉米产量呈显著正相关,说明在一定范围内,随着改土材料用量的增加,玉米产量增加。

综上所述,通过前期筛选及后期试验,根据秸秆混合物自身的保水性能保肥性能,以及对土壤容重、团粒结构、土壤养分含量、有机质含量及试验作物玉米的产量等分析得出,FS1875处理[秸秆混合改土材料的制备比例为秸秆(粉碎)∶膨润土∶PAM=800∶200∶50,施用量为1 875 kg/hm2]在增加土壤养分和作物增产方面较好,尤其是在改良土壤团粒结构和提高土壤速效养分含量方面具有较好的效果。

[1] 陈中玉,张祖立,白小虎.农作物秸秆的综合开发利用[J].农机化研究,2007(5):194-196.

[2] 余延丰,熊桂云,张继铭,等.秸秆还田对作物产量和土壤肥力的影响[J].湖北农业科学,2008,47(2):169-171.

[3] 江永红,宇振荣,马永良.秸秆还田对农田生态系统及作物生长的影响[J].土壤通报,2001,32(5):209-213.

[4] 杜长征.我国秸秆还田机械化的发展现状与思考[J].农机化研究,2009(7):234-236.

[5] 吴延华,黄正来,吴安吕,等.秸秆机械全量粉碎还田与密肥调控对稻麦周年生产力的影响[J].安徽农业科学,2010,38(10):5017-5020.

[6] Fabiola B,Lamia B,Bernard N,etal.Impact of wheat straw decomposition on successional patterns of soil microbial community structure[J].Soil Biology and Biochemistry,2009,41(2):262-275.

[7] 高翔,沈阿林,寇长林,等.秸秆还田对小麦玉米轮作田土壤有机碳质量的影响[J].河南农业科学,2012,41(9):63-67.

[8] 洪春来,魏幼璋,黄锦法,等.秸秆全量直接还田对土壤肥力及农田生态环境的影响研究[J].浙江大学学报(农业与生命科学版),2003,29(6):627-633.

[9] 薛玉华.玉米秸秆还田机械化技术[J].北京农业(实用技术),2010(9):39.

[10]林昌虎,林绍霞,何腾兵,等.以秸秆综合利用为纽带的农业循环经济发展模式[J].贵州农业科学,2008,36(5):162-165.

[11]谭克均,林昌虎,何腾兵.贵州省玉米秸秆还田的现状研究[J].贵州科学,2008,26(1):67-71.

[12]郭永芳.玉米秸秆直接还田中存在的问题集对策探讨[J].中国农技推广,2011,27(4):43-44.

[13]吕小荣,努尔夏提·朱马西,吕小莲.我国秸秆还田技术现状与发展前景[J].现代化农业,2004(9):41-42.

[14]骆东奇,侯春霞,魏朝富,等.不同母质发育紫色土团粒结构的分形特征研究[J].水土保持学报,2003,17(1):131-133.

[15]李贵桐,赵紫娟,黄元仿,等.秸秆还田对土壤氮素转化的影响[J].植物营养与肥料学报,2002,8(2):162-167.

[16]郭海斌,冀保毅,王巧锋,等.深耕与秸秆还田对不同质地土壤物理性状和作物产量的影响[J].河南农业大学学报,2014,48(4):505-511.

[17]宫亮,孙文涛,王聪翔,等.玉米秸秆还田对土壤肥力的影响[J].玉米科学,2008,16(2):122-124,130.

[18]闫一凡,王洪亮,吴大付,等.玉米秸秆还田对土壤肥力的影响[J].河南科技学院学报(自然科学版),2012,16(2):14-17.

[19]张静,温晓霞,廖允成,等.不同玉米秸秆还田量对土壤肥力及冬小麦产量的影响[J].植物营养与肥料学报,2010,16(3):612-619.

[20]王允青,郭熙盛.不同水分管理条件下秸秆还田方式对作物养分吸收、产量及土壤培肥影响[J].中国农学通报,2008,24(12):153-157.

[21]张永春,汪吉东,聂国书,等.不同量秸秆机械化还田对稻麦产量及土壤碳活性的影响[J].江苏农业学报,2008,24(6):833-838.

[22]牛新胜,牛灵安,郝晋珉,等.玉米秸秆覆盖冬小麦免耕播种对土壤理化性状的影响[J].华北农学报,2007,22(2):158-163.

[23]王甲辰,刘学军,张福锁,等.不同覆盖物对旱作水稻生长与产量影响[J].生态学报,2002,22(6):922-929.

Improvement Effect of Mixed Soil Improvement Material of PAM,Bentonite and Pretreated Product of Stalks on Soil

WANG Xingshu1,LU Yingang1*,WANG Jiashun2,LIAO Heng1

(1.Agricultural College,Guizhou University,Guiyang 550025,China; 2.Anshun College,Anshun 561000,China)

To improve structure of cultivated soil and nutrient content,corn stalks were used as raw material to mix the stalks fermented by microbial inoculum,bentonite and polyacrylamide(PAM) to a scale to fabricate soil improvement materials.Two kinds of mixing materials[straw(pulverized)∶bentonite∶PAM=800∶200∶50],FQ[straw (pulverized)∶bentonite∶PAM=800∶200∶50]were selected to conduct application rate test.And five treatments were set up,which were FS1125[the inferior number indicates application rate(kg/ha),the same below],FS1875,FQ1125,FQ1875and CK (no straw mixed soil modified material).The effect of the mixing soil melioration material on soil physical and chemical properties,maize yield were studied initially.The results showed that compared with CK,FS1875treatment could significantly improve soil physical and chemical properties.Under the treatment of FS1875,the bulk density of soil was 1.20 g/cm3.The contents of available nitrogen,rapid available phosphorus and rapidly available potassium of soil were 127.72,61.12,177.6 mg/kg respectively.The content of organic matter of soil was 16.6 g/kg,which was 0.19 g/cm3lower than that of CK.Compared with the CK,the contents of available nitrogen,rapid available phosphorus and rapidly available potassium of soil increased by 38.15%,38.24%,37.45%,34.96%,respectively.The yield of maize was 6 947.8 kg/ha,8.5% higher than the control.On the whole,the treatment of FS1875is the best,which can produce better economic benefits.

polyacrylamide; bentonite; straw; mixed pretreatment; soil nutrient; physicochemical properties of soil; soil improvement

2017-05-22

贵州省农业攻关计划项目(黔科合NY字[2012]3073号)

王星舒(1992-),男,河南荥阳人,在读硕士研究生,研究方向:植物营养。E-mail:1014982378@qq.com

*通讯作者:陆引罡(1962-),男,江苏启东人,教授,博士,主要从事植物营养生理与遗传研究。 E-mail:agr.yglu@gzu.edu.cn

S156.2

: A

: 1004-3268(2017)09-0062-05