商业银行的综合经营与内部控制环境的重塑优化

谢汉昌

(福建商学院 会计系,福州 350012)

商业银行的综合经营与内部控制环境的重塑优化

谢汉昌

(福建商学院 会计系,福州 350012)

以商业银行综合经营为研究背景,将内部控制环境区分为宏观、中观和微观三个层次,探讨其面临的新问题,提出其相应对策。针对宏观制度文化环境,采取调控策略,主要通过建立防火墙制度,构建独立、分层、联动的内部审计体系,营造良好的集团内控文化等。针对中观组织体系,采取重构策略,主要通过合理定位母子公司的产权关系,选择合理的集团管控模式,构建分层次的公司治理结构等。针对微观内控人员素质,采取再造策略,主要通过明确专业胜任力能力结构、培养员工集团整体内控意识、制定集团整体的科学用人和奖惩激励机制等。

商业银行;综合经营;内部控制环境;重塑优化

一、问题的提出

从银行泛资产管理业务开闸到第三轮资产证券化业务重启,从交叉性金融产品不断涌现到全牌照布局加速推进,种种迹象表明,商业银行综合化经营正疾步前行。在综合化经营下,商业银行除了经营传统的存、贷、汇等业务之外,又经营非商业银行的金融业务,覆盖租赁、信托、保险、投资银行、证券、基金、期货等业务。无论从政策走向、金融环境变化和实践视角进行审视,商业银行开展综合经营是面对现实的必然选择。

商业银行从过去“分业经营”模式转变为现在“综合经营”模式,貌似经营业务的拓展,实质乃商业银行整体组织架构之转变,更甚是经营理念和管理理念之转变。为了实现综合经营,商业银行主要通过新设组建或兼并收购不同金融业子公司,实现对证券、保险、基金、信托、租赁、投资等领域的渗透与布局。在综合经营模式下,商业银行由原来总分行结构转化为母子公司的集团模式。固然,商业银行必须转变经营和管理理念,其间必然会遭遇一些挑战。其中,原“分业经营”模式下的内部控制在综合经营环境下将“水土不服”,作为内部控制实施的基础内部环境也亟待随之进行重塑优化。为此,如何在综合经营环境下进行内部控制环境建设成为一个重要课题。

二、理论综述与研究现状

近年来国内外学者针对内部控制环境展开了大量的研究,取得了不少研究成果,主要体现在内控环境要素构成、内控环境建设、内控环境作用等方面。

(一)国外相关研究

关于内部控制环境的构成要素,美国COSO于2013年发布了《内部控制——整体框架》,认为控制环境包括组织正直和道德的价值观;促进董事会行使公司治理的监控职责的机制;吸引、开发和保留人才的机制;严格的绩效衡量、激励和汇报机制以保证绩效实现。而且,还强调董事会和高管人员的重要性,认为董事会和高级管理层为内部控制的重要性(包括期待的行为准则)提供高层定调,组织各个层级的管理活动强化了这种期望。

关于内部控制环境的作用,《内部控制——整体框架》(2013)认为控制环境是一套标准、流程和结构,能够为内部控制的实施提供基础。控制环境会对内部控制的整体体系产生全面影响。Coner O’leary,Errol Iselin and Divesh Sharma(2002)研究发现,审计师认为控制环境是最重要的控制要素[1]。Jayanthi Krishnan(2005)研究发现,独立性较好的审计委员会、拥有财务专家的审计委员会很少会发生内部控制问题[2]。Armukka Jokipii(2010)认为,企业需要足够的内部控制,以确保企业各项活动的效率和效果、信息的可靠性以及适用法律的遵守情况,而且一旦企业需根据自身特点建立适合的内部控制框架就能更加有效促进企业的管理控制[3]。

(二)国内相关研究

在内控环境要素构成方面,根据2008年财政部、证监会、审计署、银监会和保监会五部门联合发布的我国第一部《企业内部控制基本规范》认为,内部控制环境一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、职业道德修养与胜任能力、企业文化、法制意识等。显然,我国的《企业内部控制基本规范》把治理结构作为一个独立的环境因素。杨瑞平(2010)、舒伟等(2015)认为,内部控制环境因素的划分应当符合内部控制环境性质,要涵盖所有直接影响内部控制的内部因素,要以环境责任主体为标准进行划分,应当包括五大部分:发展战略、组织结构与权责分配、治理层的责任、管理层的理念与风格、员工的道德价值观与胜任能力[4][5]。李心合(2008)认为内部控制系统内部环境因素可以划分为管理因素、组织因素、人的因素、新增因素,管理因素包括公司治理、内部监督与内部审计;组织因素包括组织结构、企业文化;人的因素包括人力资源政策、管理者素质;新增因素包括会计信息、流程再造[6]。在内控环境作用方面,刘春志、吉琳(2013)为了检验商业银行内部控制环境对经营绩效的影响,选取了16家上市商业银行2005—2011年的数据为研究样本,研究发现,为了提高经营绩效,商业银行应不断提高董事会治理水平以改善内部控制环境[7]。

不言而喻,国内外学者针对内部控制环境进行了大量研究,取得不少研究成果。概言之,首先,国内外学界一致认为内部控制环境是内部控制的重要要素,在内部控制中发挥着关键作用。其次,针对内部控制环境的具体构成要素,尽管国内外学界存在差别,但是大同小异,均涵盖了公司治理、组织机构、制度文化、员工素质等。最后,国内外学者均认为企业应结合自身实际情况选择相应的内部控制框架,提高公司治理水平,改善内部控制环境,以至于保证和提高公司绩效。然而,中国学者针对商业银行综合经营下的内部控制环境研究尚缺。本研究正好填补了此方面的空缺,在理论上丰富和拓展了内部控制的研究,在实践上为商业银行开展综合经营下的内部控制提供一定的借鉴和参考,具有理论和现实意义。

三、商业银行综合经营下内部控制环境所面临的挑战

在综合经营过程中,鉴于内部控制所面临的经营环境从传统、单一的银行业经营环境转化为多元化的证券、保险、基金、信托、租赁等综合经营环境,其内部控制环境建设则必然会面临很多新挑战,具体如下:

第一,宏观经营环境更加复杂、多变,所面临的风险更加多样化。在综合化经营下,商业银行除了面临常规的信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等金融风险外,还会遭遇实行综合化经营所带来的特殊风险。这些特殊风险包括重大问题决策的不确定性向公司总部集中的聚集性风险、各业务单元因复杂的资金与业务往来关系所产生的内部交易风险、因资本的重复计算或不同财务杠杆要求等而产生的财务杠杆风险、各业务单元之间的协调和沟通存在时滞所产生的透明度风险、因针对综合化经营的法律法规缺位而现有分业监管的部分法律法规不尽合理而造成的法律法规风险等。

第二,组织架构从传统的总、分、支行模式演化为母、子公司模式,机构变得更加庞大、复杂。此情形下,不管母公司还是子公司,原有内部控制的组织架构将难以满足综合经营的新需要。优化组织结构,确保新环境下的内部控制在整个集团高效、有序地运行显得尤为重要,因为一个合理、优化的集团组织结构是内部控制良好运行的重要保障。

第三,母子公司原有内控机制与集团新内控目标并非完全匹配,冲突尚存。针对子公司,尽管囿于外部的分业监管规定及其审慎监管标准,根据行业区分建立了一定的内控机制,但是仍需根据集团整体内控目标完善和健全自己的内部控制机制。针对集团公司,需建立和实行有效的“防火墙”制度,对母子公司和各子公司间的人员、资金和信息等实施流动控制;需建立和实行有效的关联交易的风险防范和信息披露制度等。

第四,公司治理内部不完善,易引发相关金融风险。集团母公司可利用其控股地位不正当干预子公司的经营活动或者以关联交易方式不正当侵占子公司及其客户权益等情况。这不但造成子公司的合法权益被侵害,而且容易放大金融风险并加速其在集团内的传递。

第五,内控文化多元化,尚未形成统一的内控文化。若子公司在被兼并收购前是独立的法人实体,则其通过历史积淀形成了自身相对稳定、独特的内控文化,短期内难以迅速地营造出适应商业银行集团综合经营所需要的内控文化,需要一个渐进演变的过程。若子公司是一个刚设立的,则其良好的内控文化需要一个长期培育的过程。

第六,员工素质参差不齐,缺乏全局的集团内控意识。鉴于过去自成一体、各自为政,易使子公司员工更多地追求自身子公司的内控利益最大化,而对其他子公司和整个集团的内控利益的考虑欠缺,会造成“顾此失彼”的结果。更何况,同一集团下不同子公司的员工内控素质差异性较大,会产生“木桶效应”,只有全面提升各个子公司的员工内控素质,才能达到整体集团内控效益的最大化。

总之,商业银行在综合经营下会遭遇更多的风险、面临更多的挑战,加强内部控制建设刻不容缓,更具重要意义。然而,内部环境作为内部控制的基础和重要保障,是进行内部控制建设的重要一环。为此,商业银行需根据综合经营的需要进行内部控制环境的重塑优化。详言之,主要从宏观制度文化环境、中观组织体系环境和微观人员素质环境三方面开展商业银行综合化经营下的内部控制环境建设。

四、调控内部控制环境的宏观制度文化环境

制度安排是内部控制赖以生存的体制基础,是其构成机构和员工的行为准则,是其有序化运行的体制框架。内控文化则对内部控制具有导向、凝聚、约束和促进作用,与制度安排相辅相成、相得益彰。然而,面临综合经营环境,宏观制度文化环境应采取调控策略进行重塑优化,主要措施如下:

(一)建立完善的防火墙制度

在商业银行综合经营中,由于经营不同金融业务的证券、保险、信托、租赁等子公司都属于同一商业银行集团,易产生内部交易,导致风险在母子公司间和各子公司间进行传递,相互交叉感染,使得风险在集团内部扩大和蔓延,进而影响整个集团的经济利益。为此,需在母子公司间和各子公司间设置屏障,对法人主体、业务联营、信息流通、人员安排等进行分离和限制,避免综合经营后可能产生的利益冲突和不正当的内部交易行为等。这就是商业银行在综合经营中所谓的“防火墙”制度安排。其主要的制度安排如下:

1.建立法人防火墙

要求子公司按照法人有限责任的规定成为独立法人主体并建立现代公司治理制度,独立从事不同金融业务的经营,集团只能通过规范程序行使股东的权利和义务,不得随意干涉子公司的经营和管理。法人防火墙主要通过机构分离而发挥作用。尽管集团母公司实行综合经营,但是各子公司主要还是进行分业经营,子公司间互相独立,不得相互干涉各自的经营和管理,以区隔各自风险传递。

2.建立业务防火墙

对集团内母子公司及各子公司间的业务往来要进行严格管控,而且要求业务合作必须遵循法律责任独立、关联交易合规的原则,避免出现子公司间的连带责任风险,避免损害客户利益和集团整体利益。业务防火墙主要通过加强管控而发挥作用。例如,加强集团母公司直接或间接向子公司提供担保、贷款或贷款承诺的管控;加强对创新型、交叉型业务的管控等。

3.建立人事防火墙

集团的人力资源部对母公司的派出兼职人员、子公司的高管人员进行严格的任职资格、胜任能力等考查,加强管理并确保人员相对分离,同时对持有超过某一特定股份额的股东、董事和管理层也应进行适任、适当的资格考查。人事防火墙主要通过人力资源管理而发挥作用。

4.建立信息防火墙

在综合经营中,建立相关的信息保密机制,隔断客户个人信息、往来资料以及其他的非公开信息和敏感资料在母子公司及各子公司间传递,从而保护客户权益,防止利益侵占和不公平竞争。信息防火墙主要通过制度规范而发挥作用。借助信息防火墙,可以防止出现客户信息被滥用以及发生内幕交易现象。

5.建立资金防火墙

防止母公司利用控股地位不当干预子公司的经营活动,套取、挪用和抽逃子公司及其客户资金进行不当投资,或者子公司间互相套取、挪用和抽逃公司及其客户资金进行不当投资等。此举有利于避免子公司及其客户的合法权益被损坏,避免放大金融风险并防止其在集团内部的传递,避免银行集团整体利益受损的情况。

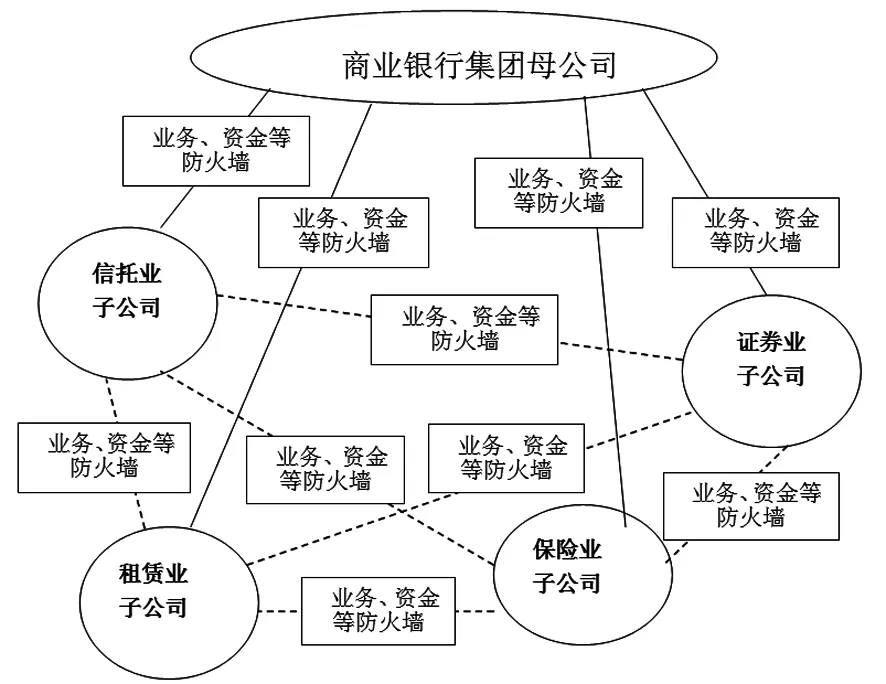

综上所述,防火墙制度不但构建于集团内的不同法人主体之间,而且也构建于不同业务要素之间,是全方位、多层次的立体防火墙体系。具体的防火墙体系见下图1。

(二)建立独立、分层、联动的内部审计体系

面对综合经营环境,商业银行集团的内部审计体系应具有独立、分层、联动之特性。剖析其原因,独立是内部审计的最本质特性,是实现其目标、履行其职能的必要保证;分层是商业银行综合经营下采取母子公司模式的必然要求;联动是最大程度发挥内部审计作用与绩效的有效途径。

图1 商业银行集团的防火墙体系

探究其途径,首先,应组建以独立董事为全体成员或绝大多数的审计委员会,由董事会提名其主席人选并经股东大会认可,各子公司审计负责人应由审计委员会主席提名并经子公司董事会同意后任免,从而确保集团内部审计的高度独立性。其次,建立分层次的审计体系,母公司层面的审计职能主要体现在集团整体内部审计的战略目标制定、部署、监督与评价;子公司层面的审计职能则发挥着承上启下的作用,既负责集团层面的总体内部审计战略方针的落实、执行与反馈,又负责该子公司具体内部审计工作的计划、组织、指挥、协调与控制。最后,母子公司和子公司间可互派审计委员会成员或业务审计人员,各子公司间可互换进行审计、互相监督评价,进行集团内不同法人主体间的审计联动。同时,通过审计联动,赋予内部审计新的内涵,不断充实内部审计业务内容、健全内部审计工作规范、优化内部审计工作流程、创新内部审计技术方法,从而最大限度地提升内部审计绩效。

(三)强化集团内控文化建设

内部控制文化属于上层建筑,是内部控制参与者的文化氛围和意识熏陶,是其工作行为的价值取向和共同认知,更是植根于其内心深处的潜在内控标准和底线。内控文化外化于内控参与者对内控目标、责任、制度、分工、协作等诸多方面的共同认识、判断和实践。

固然,强化集团内控文化是商业银行在综合经营下进行内部控制环境建设的重要组成部分。为此,母公司应从集团层面去兼收并蓄和整合提升各子公司的内控文化,营造和培育出归属于集团成员的共同内控文化,使集团内控实现母公司与子公司、子公司与子公司、各公司与各员工的和谐统一,实现理念与行为、管理与执行、协作与分工的和谐统一,实现目标与方法、权利与责任、他律与自律的和谐统一。同时,也从管理体制、运行机制和外部监督三方面去筑造集团内控文化,自上而下地形成全员参与、全员共享的良好内控文化氛围,使广大员工自觉、主动地做到风险共担与利益共享、内控先行与稳健经营、诚信守责和审慎严谨、有章必循和违章必纠、制度约束与自控自律相结合。

五、重构内部控制环境的中观组织体系

借助中观组织体系,企业界定了其资源和信息流动的程序,明确了内部成员间关系的性质,赋予了内部成员在组织中应具有的地位、拥有的权力、承担的责任和发挥的作用等。针对综合经营环境,商业银行亟待采用重构策略对组织体系进行梳理和优化,主要措施如下:

(一)合理定位母子公司的产权关系

明确清晰的产权关系是构建合理、有效公司治理的一个重要影响因素。母公司通过向子公司、参股公司出资,明确了其出资人的权益和职能地位。母公司职能作用的发挥关键在于正确处理母子公司间的关系。在商业银行综合经营中,母公司不是证券业、信托业、租赁业等不同金融业子公司的领导行政机构,与其不存在上下级的行政隶属关系。这些子公司不是母公司的分支机构或派出机构,而是一个独立的法人主体,拥有自己独立的名称、章程和组织机构,以自己名义对外进行证券、信托、租赁、保险等业务活动,并独立承担经营过程中发生的债权债务。母公司在符合一定的法律条件前提下通过法人治理结构对子公司实行控制,其控制方式应更多地采用间接控制,而非直接控制,即通过任免子公司董事会成员来影响子公司的生产经营决策。

(二)选择合理的集团管控模式

根据集团公司对子公司内部控制的管控程度,可区分为战略管控型和操作管控型。战略管控型主要体现在母公司定位为目标中心,无需设置具体的内控业务管理部门,具有内控的战略决策权,而子公司定位为业务中心,具有运营的自主权与有限的战略决策权;母公司借助内控战略规划进行管理与考核,注重母子公司以及各子公司间内控的协调发展,突出内控战略协同效应的培育等。操作管控型主要体现在总部定位为目标中心和业务中心,对各子公司的日常内部控制开展进行管理,子公司定位为具体业务控制中心,只负责落实与执行。

针对当前集团公司的内部控制,最好选择战略管控型。究其原因主要如下:首先,金融业在过去较长时间内实行“分业经营、分业监管”,使得分处不同子行业的子公司在业务上的交叉程度还不够,集团整体综合经营程度不高;其次,商业银行集团存在多家子公司,涉及证券、保险、租赁、信托等,而且母子公司实力差距较大,在战略地位和发展阶段上,子公司无法与母公司相平衡,业务协作形成的利润贡献程度偏低;最后,当前母公司对子公司的业绩考核主要以利润为导向,若选择操作管控型将产生过大的运行成本,不符合成本效益原则。

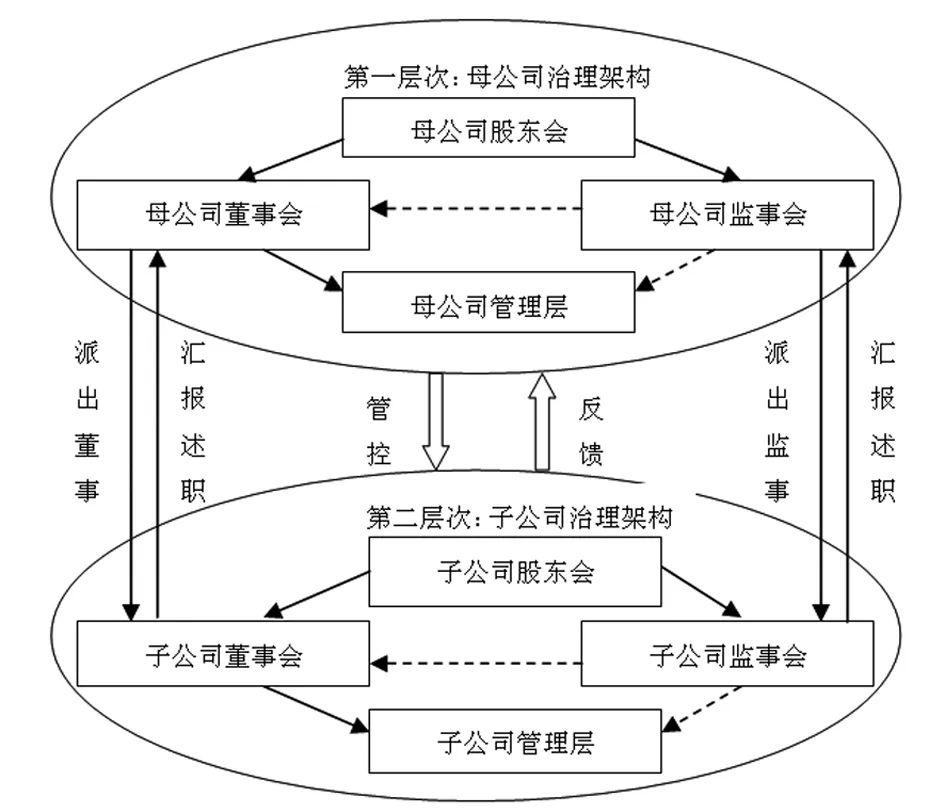

(三)构建分层次的公司治理结构

鉴于母子公司是独立的法人主体以及母公司需对子公司进行战略管控,应分层、合理设计母子公司的法人治理结构,使其满足综合经营。在集团层面,母公司承担自身公司内部治理、集团整体与子公司治理与协调的双重责任,应根据母子公司管控的需要建立合理的公司治理结构为集团战略发展目标服务。除了设计相互制衡的股东会、董事会、监事会和管理层外,还应由母公司董事会派出董事进驻各子公司董事会、由母公司监事会派出监事进驻各子公司监事会,实现对子公司进行宏观决策、指导与控制等方面的管控。

在子公司层面,首先,也应按照现代企业制度要求,建立规范的公司治理结构。其次,加强子公司董事会建设,强化其在管理层任免、重大投资决策、关键经营决策和重大财务决策上的控制权。因为母公司不能直接参与子公司经营决策,只能通过其派驻董事在子公司董事会发挥影响来行使其控制权。其三,加强子公司监事会建设,强化派出监事的监督和引领作用,以促进子公司监事会更好地开展相关职能工作,确保集团监督职能的整体战略部署得到有效落实。同时,也可在子公司间互派监事,彼此指导和监督对方监事会发挥作用。最后,母公司还应该制定外派董事和监事的标准、明确其权责利以及相应的汇报、述职、考核、奖惩制度。

固然,第一层次的母公司治理结构对第二层次子公司治理结构起着管控、监督、评价的作用,而第二层次的子公司治理结构对第一层次则起着执行、反馈的作用。同时,两者又互相影响、相得益彰,具体逻辑关系见下图2。

图2 分层次的公司治理结构

六、再造内部控制环境的微观人员素质

“员工素质是最具决定性的企业内部控制环境因素,且其直接影响着内部控制其他构成要素的设计、执行和监控。”(魏志强,2012)[8]固然,企业内部控制绩效关键在于员工素质。为此,商业银行应再造内部控制环境的人员素质以适应综合经营,主要措施如下:

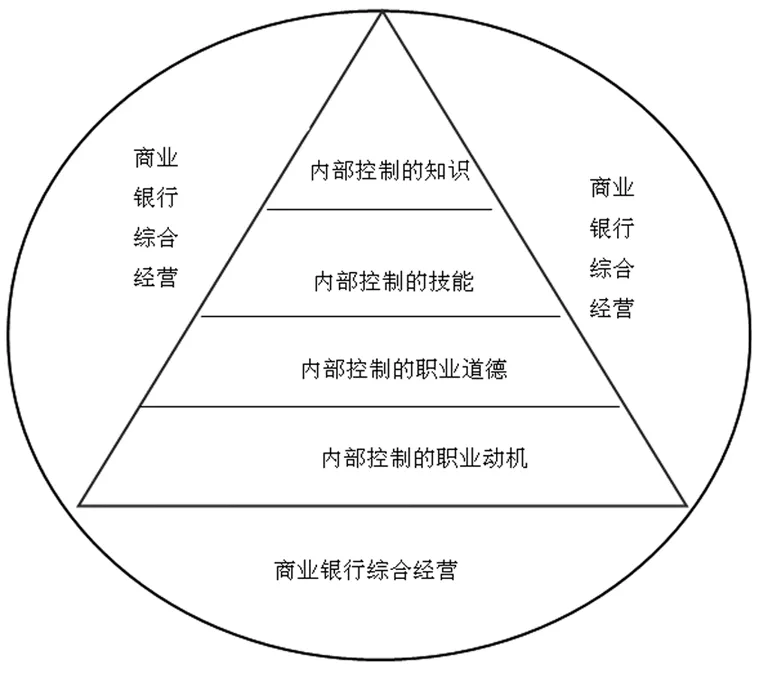

(一)明确专业胜任力能力结构

借鉴Mc Celand(1973)的职业胜任能力模型,可将商业银行综合经营下的内部控制职业胜任能力区分为显性的和隐形的[9]。其中,显性的职业胜任能力包括综合经营下内部控制所应具备的知识、能力、经验等,隐性的职业胜任能力包括综合经营下内部控制的动机、特质、价值观、自我形象等。

基于综合经营,探讨显性和隐形的职业胜任能力之关系。首先,两者共同面临的大前提是商业银行综合经营。无论显性还是隐性的职业能力均与之相匹配、相适应并为其所用。其次,显性职业胜任能力属于冰山显露部分,易于展现出来,而隐性职业能力属于冰山非显露部分难以被发现和挖掘。最后,隐性的是显性的基础,显性的是隐性的表象。换言之,职业道德、动机是知识、技能的基础,知识、技能是职业道德、动机的表象。隐性的构成了职业胜任能力的基础,显性的是隐性要素实现之后的综合表现。换言之,显性的和隐性的职业能力构成相互联系、相互辩证的统一体,具体如下图3。

(二)培养员工“集团至上、全员参与”的内控意识

在综合经营下,商业银行成为集团公司,母子公司内部控制的相关人员由原来的单一模式转化为协同模式,借助协同机制,发挥协同效应。若员工的职业动机仍停留于仅为原来子公司内部控制服务的层面,则缺乏大局观念和集团意识,也无法实现集团内控绩效与收益的最大化。唯有将其职业动机由为单个子公司服务提升到为整个集团公司服务的层次,才能实现集团内控价值与收益的最大化。

图3 综合经营下内部控制专业胜任力能力结构

培养员工集团内控意识,既强调全局的集团至上,又重视局部的各层次员工的全员参与。首先,母公司内部控制的高层管理人员应增强全局、高瞻的内控意识,提升集团内控的战略定位,更加清晰认识内控的重要性,充分发挥引领监督与宏观调控的作用。其次,子公司内控管理人员的管理理念应由单一公司下的自我模式转变为综合经营下的集团模式,不断提升自身集团内控的专业知识和专业技能水平,进而提高综合经营下的内部控制绩效。最后,各职能部门、各业务条线和各业务岗位的基层员工应端正内控的职业动机,增强全局观念和岗位责任意识,提高其职业道德和职业素养,进而提高其有利于集团整体内控水平提升的工作自律性、积极性和胜任力。

(三)制定集团整体的科学用人和奖惩激励机制

商业银行集团应制定“岗前培训、择优上岗、能上能下、合理流动”的科学用人机制。针对岗前培训,其内容既包括隐性的动机、职业道德等,又包括显性的能力、知识等;其形式可采取外出培训、内部宣讲、专业培训、自主学习等,或者多种形式相结合。针对择优上岗,应制定满足集团综合经营需要且详实可行、科学有效的考核标准,应采取“严格考核、宁缺毋滥”的原则。针对能上能下,应制定内控岗位人员的晋升机制、淘汰机制与退出机制,明确相关的具体标准。针对合理流动,应制定岗位轮岗机制,实行银行业、证券业、保险业、信托业、租赁业等母子公司以及子公司之间进行内控岗位交流,彼此熟悉不同金融业子行业的内控特征,以更好地进行业务协同和整体管控,进而产生良好的协同效应。

制定以“公平、公正、公开”为原则,奖罚分明、科学有效的内控奖惩激励机制,以提高员工的内控责任意识和工作胜任能力。奖惩激励机制的设计思路,应不拘泥于子公司自身利益,而应提升到集团公司整体利益。奖惩激励机制的考核内容,应不局限于内部控制专业胜任力能力结构的显性指标,即知识、技能等,而应覆盖其基础性、关键性影响的隐性指标,即动机、职业道德等。奖惩激励的方式,应在物资上和精神上兼而有之,应根据程度大小区别等级,应发挥长效机制和综合效用。

七、结 论

内部控制环境作为内部控制的关键要素,在其中发挥着基础性的作用。这使得商业银行在综合经营下开展内部控制必须高度重视内部控制环境建设,并将其与综合经营环境进行有效的、紧密的结合。唯此,才能使内部控制在新的运行环境下获得生机与活力,否则就会产生新矛盾,出现新问题。

本文认为,综合经营下的内部控制环境建设是一个系统工程,涉及宏观制度文化环境、中观组织体系环境和微观人员素质环境三个层面;不同的细分环境应该采取不同的策略,具体而言应分别采取调控、重构和再造策略;针对不同策略下,应该辅之予一些相应的措施和方法,以确保策略的有效实施和发挥应有作用。在某种程度上,这些策略和措施的提出将为商业银行在综合经营下开展内部控制环境建设提供一定的参考和借鉴。

[1]Iselin, Errol, C.O’Leary, and D.Sharma.An Analysis of Consensus Among Auditors During internal Control Evaluations.Business Papers.2004:174-191.

[2]Krishnan,Jayanthi.“Audit Committee Quality and Internal Control:An Empirical Analysis.”Accounting Review 80.2(2005):649-675.

[3]Jokipii A.Determinants and Consequences of Internal Control in Firms:a Contingency Theory Based Analysis[J].Journal of Management & Governance, 2010,14(2):115-144.

[4]杨瑞平.内部控制环境构成因素研究[J].商业研究,2010,(12):52-55.

[5]舒 伟,春 健,左 锐.内部控制有效性机理研究——基于熵与耗散结构理论的解释.[J].西安财经学院学报,2015(2)28-33.

[6]李心合.企业内部控制基本规范导读[M].大连:大连出版社,2008.

[7]刘春志,吉 琳.内部控制环境与经营绩效——基于中国银行业的实证分析[J].统计与信息论坛,2013,28(6):28-33.

[8]魏志强.论员工素质对内部控制的影响[J].会计之友,2012,(11):54-55.

[9]Mcclelland D C.Testing for Competence Rather than for “intelligence.”[J].American Psychologist,1973,28(1):1.

[责任编辑:赵春江]

CommercialBanks’ComprehensiveOperationandtheReorganizationandOptimizationofInternalControlEnvironment

XIE Han-chang

(Accounting Department,Fujian Commercial College,Fuzhou 350012,China)

On the research background of commercial banks’ comprehensive operation, this paper divides the internal control environment into three levels:macroscopic,midscopic and microscopic,discusses the problems of internal control and puts forward the corresponding countermeasures.In the macroscopic system culture environment,the control strategy is employed,mainly by establishing firewall system,building an independent,hierarchical,linkage internal audit system,creating the good group internal control culture and so on.In the midscopic organization system,the reorganization strategy is adopted,mainly by rationally locating the property relationship between the parent company and the subsidiary company,constructing the hierarchical corporate governance structure and selecting the reasonable group control mode.In the microscopic internal control personnel,the reengineering strategy is adopted,mainly by clarifying professional competence structure,fostering the internal control consciousness of the whole staff group,formulating scientific employment mechanism,formulating incentive mechanism and so on.

commercial banks;comprehensive operation;internal control environment;reorganization and optimization

2017-03-17

国家自然科学基金项目(G0206-71502150);教育部人文社科研究项目青年基金项目(14YJC630224);福建省中青年教师教育科研项目(JAS160663);福建省中青年教师教育科研项目“商业银行在综合经营下的内部控制研究”(JAS14416)

谢汉昌(1978-),男,福建龙岩人,讲师,管理学博士,从事财务会计、资本市场研究。

F832.33

:A

:1671-7112(2017)05-0031-08