黑龙江省雾霾治理政策的实施与完善

,

(哈尔滨商业大学 财政与公共管理学院,哈尔滨 150028)

黑龙江省雾霾治理政策的实施与完善

李红星,孙婷,苏荷

(哈尔滨商业大学 财政与公共管理学院,哈尔滨 150028)

黑龙江省从2010年开始,每年都会有雾霾天气出现。为了环境治理,黑龙江省政府制定了一系列治理雾霾的政策。这些政策取得了一定的成效,但也存在问题,具体包括政策推进缓慢、实施效果不佳、违规行为时常发生以及社会力量的缺乏等方面,应当从政府政绩考核指标、政策的具体性、惩处力度、社会监督以及废气排放产权设定几个方面进行改进,从而优化雾霾治理政策的制定与落实。

生态治理;雾霾治理政策;公共政策实施

一、引 言

雾霾,是雾与霾的结合体,各种细微的颗粒与雾气的结合。雾霾中含有的主要物质包括二氧化硫、氮氧化物和可吸入颗粒物等,这些物质被人体吸入后,会对肺部以及呼吸道造成直接危害。面对十分严重的雾霾污染问题,黑龙江省政府相关部门采取了一系列的治理政策。2010年已开始执行国家关于机动车定期环保检验的政策,2011年黑龙江省政府针对省内的实际情况开始制定机动车环保检测的具体管理政策,直到2013年这一专项治理不断完善,包括检测程序、具体要求、信息存档、相关保障工作以及违规处理等在内的相关规定更加具体。从2014年开始,黑龙江省政府根据雾霾产生的原因开展了具有针对性的系统治理,制定了较为全面的治理政策,包括燃煤锅炉整治、重工业废气排污治理、黄标车淘汰、秸秆禁燃以及重污染天气监管预警等方面的内容。并于同年制定了黑龙江省各市可吸入颗粒PM2.5的治理目标浓度、燃煤锅炉拆除目标数量、工业整治项目数量以及黄标车淘汰目标数量等。2015年针对雾霾问题的专项治理政策更加完善和系统,在制定了年度雾霾整治目标任务量之后,又改进了重污染天气的数据监测系统,制定了重雾霾天气的应急预案,并完善了重污染企业的督查方案。2016年,黑龙江省政府部门不断健全各项雾霾污染源的治理及监管,并着重加大了对于燃煤的专项整治,并加大了黄标车的淘汰力度。分别开展了针对省内流通的煤炭的产地来源、煤炭质量以及燃煤炉的节能改造、废气排放净化浓度等各个方面的严查和监管。对于黄标车的整治,在开展“黄改绿”的同时加快了对于难以改进的黄标车及老旧车的淘汰速度。

从黑龙江省政府自2010年以来制定的雾霾治理政策内容上看,治理手段不断得以改进和完善,越来越呈现出针对性、系统化的特征。但是从当前政策效果来看,并没有取得预期的成效,黑龙江省的雾霾污染天气扔持续存在。本文通过梳理并分析黑龙江省政府历年雾霾治理的政策,查找雾霾治理政策在实施过程中存在的问题,为实现政策目标寻找有效对策。

二、关于雾霾治理的研究回顾

(一)雾霾产生的原因

Jie HE(2005)通过科学周密的测量后发现美国所有雾霾严重的地区都拥有特殊的地理结构,美国西部地区有高山阻挡,气流难以进入市中心,而且城市中的温度、湿度相对较高,静风条件下大气流动缓慢,雾霾污染就比较容易发生。Feng YR(2007)提出化石燃料的燃烧以及重工业的生产过程中会产生大量的悬浮颗粒污染物,这些细微颗粒物在太阳辐射以及空气中水汽的凝结作用下会形成气溶胶系统。阻挡太阳光线的照射,使空气能见度降低,这是雾霾产生的基础条件。张海鹰(2013)提出中国的重工业地区污染排放量极大,并且这些地区的政府部门往往存在为了促进当地的经济发展,忽略环境保护的问题。东北地区对于重工业企业废气排放的监管措施不到位,企业清洁生产整治力度不够大。刘晓红(2014)认为黑龙江省冬季燃烧大量的煤炭,在这一过程中会产生大量的烟尘,这是黑龙江省冬季雾霾产生的直接原因。纪晓博(2015)提出,黑龙江省每年产生大量的秸秆,这些秸秆难以得到科学化的利用,大量的秸秆在农田中被直接燃烧处理,这些行为屡禁不止,给雾霾治理带来了非常不利的影响。

(二)政府雾霾治理存在的问题

Helena Varkkey(2002)认为当前雾霾治理存在区域合作欠缺的问题,雾霾污染的产生虽然是地方性的,但是雾霾的治理如果仅限于区域性的行动,则治理成效会受制于地方财政能力及资源的差距。刘晓源(2013)提出虽然我国已经形成了完善的大气污染防治法律规定,但是这些规定都只是宏观层面的法律规定,而在微观层面上的PM2.5标准体系始终属于法律空白的部分。王惠琴(2014)认为公众力量在雾霾治理过程中处于被动地位,参与机制离散化,社会公众在雾霾治理过程中对公共政策制定的影响力非常有限。卢华(2015)认为不合理的政绩观是雾霾污染愈加严重的根本原因,政绩驱动成为地方经济片面追求高速增长的内在动力。陈亮(2015)认为黑龙江省重点发展重工业,而粗放式的经济发展模式使得能源消耗比较大,这是影响黑龙江省雾霾治理成效的主要因素。

(三)雾霾治理政策改进方向

David J.Sousa(2011)认为,当前雾霾治理政策制定得比较有效和完善,但是这些政策受到政治因素的影响并不一定能够得到实际的执行,因此在雾霾治理政策制定的过程中应当考虑到实际执行的困难,去制定实施性较高的治理政策。贾康(2013)认为设定硫排放的产权交易制度能够实现外部成本的内部化,这种调节机制对于节能降耗有很好的促进作用。张毅(2014)认为当前我国大气防治需要增加对于程序性法律规范的制定,包括监管方式、应急管理等方面的内容需要依据相关原则进行完善。宫长瑞(2015)认为在雾霾治理中必须要完善监管机制,加大对于违法者的处罚额度,提高环境污染的违法成本。陈开琦(2015)认为转变黑龙江省的经济发展方式是实现雾霾治理的根本途径,调整产业结构、淘汰落后产能、发展环保产业才能真正实现雾霾问题的有效治理。

通过梳理国内外关于雾霾治理的相关研究,对国内外雾霾产生的原因、雾霾治理的措施、雾霾治理政策中存在的问题有了比较全面的了解。从中我们发现,国内外学者多是从政策制定的角度分析雾霾治理政策效果不理想的原因,对政策实施环节的研究相对较少。现实当中我们发现,政府部门针对雾霾制定了一系列政策,但没有得到很好的执行,导致政策达不到预期效果,雾霾治理成效不佳。因此有必要将政策实施环节作为研究对象,探索黑龙江省雾霾治理政策实施过程中的问题及原因,找到现实可行的改善措施。

三、黑龙江省雾霾的污染情况

(一)雾霾污染情况

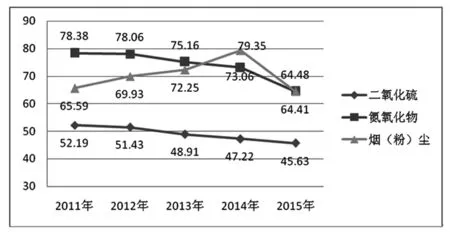

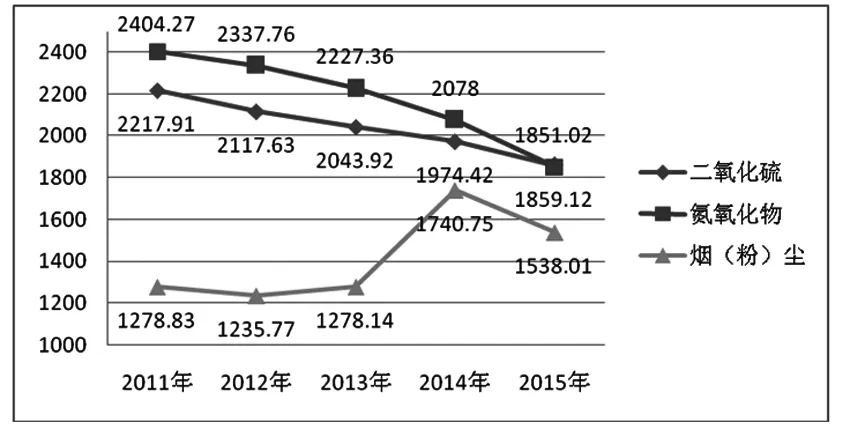

黑龙江省从2010年开始出现雾霾污染天气,虽然政府部门进行了多年的治理,但雾霾现象一直存在。国家从2011年开始进行全国范围以及各个省份雾霾污染相关数据的统计。图1、图2是2011—2015年全国范围内和黑龙江省空气中二氧化硫、氮氧化物以及烟尘粉末含量的数据变化折线图。

图1 2011—2015年黑龙江省雾霾主要成分含量变化图(单位:万吨)

数据来源:中国统计年鉴

对比图1和图2可以发现,黑龙江省近年来空气中二氧化硫、氮氧化物以及烟尘粉末的含量一直居高不下,并且同全国范围内的情况相同,烟尘粉末的含量在2014年出现大幅度增加的现象。但是在全国范围内二氧化硫、氮氧化物等雾霾构成成分都有明显下降的情况下,黑龙江省的情况并没有得到太多的改善。这表明在当前黑龙江省政府的治理政策下,雾霾治理并没有取得预期的效果。

图2 2011—2015年全国雾霾主要成分含量变化图(单位:万吨)

数据来源:中国统计年鉴

(二)黑龙江省雾霾天气产生的原因

1.自然原因

雾霾的产生需要水汽、静风、逆温、凝结核等几个条件,并且这几个条件缺一不可。黑龙江省在气候上属于温带大陆性气候,年均降水量比较高,所处地形和区域全年平均风速比较低,不利于空气中悬浮颗粒物的扩散。这种静风和高湿度的自然状况是雾霾问题不易解决的重要自然因素。并且,黑龙江省的风向是以南风为主,当来自黑龙江省南面的风往省内吹时,会因为北边高山的阻挡使得受到污染的空气只能停留在黑龙江省内,被动地接受空气悬浮物而无法输出。

2.人为原因

自然地理的因素是黑龙江省现有大气污染的一个客观因素,但是导致雾霾产生的真正或者说最重要的原因是人类不合理的生产经济活动造成的。黑龙江省环保部门借助专业仪器设备,在省环境监测站连续开展了120小时的监测,结果显示,雾霾污染物的占比排在第一位的是燃煤(39.02%~41.80%);第二位是机动车尾气(19.03%~22.02%),第三位是工业源(6.74%~8.25%),而排在第四位的是生物质燃烧(2.84%~5.86%)。

黑龙江省冬季时间长,温度低,每年在供暖期会通过燃烧大量的煤炭来取暖,这一过程中产生的烟尘,是霾产生的直接原因。而这种能源结构以及供暖过程中所采用的缺乏绿色化、环保化的技术和方式,也会对雾霾产生很大的影响。另外,近年来随着经济发展水平的不断提升,购买私家车的数量不断增多。据统计,目前哈尔滨市内的机动车辆已经超过百万辆,如此多的机动车所产生的废气排放量是巨大的。而这其中有近5万辆的机动车属于黄标车,黄标车的尾气排放量是绿标车的30倍,对于空气质量的污染具有极大的危害作用。东北是中国的重工业基地,重工业生产和污染排放量非常大,而企业对废气排放的处理以及政府的相关监管措施都不到位,导致工业废气排放一直居高不下。另外,在黑龙江省农村地区秸秆的焚烧屡禁不止,2015年11月9—15日,国家环保部门在全国进行了秸秆焚烧火点卫星遥感的监测,在全国共监测到134个疑似秸秆焚烧火点,其中黑龙江就有125个,占比93.2%。

四、黑龙江省政府历年治理雾霾的政策及其成效

我国对大气污染的治理始于20世纪80年代,1987年颁布了《大气污染防治法》,而后又经过了两次的修订。从国家层面上对大气污染的防治主要包括燃煤污染、机动车船废气排放、尘土颗粒以及恶臭污染等几个方面。黑龙江省雾霾治理始于2011年,在这以前,黑龙江省政府部门对于与大气污染治理相关的政策仅仅是在国家政策的行政命令下执行,缺乏主动性。自2011年开始,黑龙江省政府部门根据雾霾产生的主要来源分别具体出台了相对应的治理政策。

(一)黑龙江省政府历年治理雾霾的政策

1.针对燃煤的治理政策

2014年2月,在《黑龙江省2014年大气污染防治行动计划》中提出要加大集中供热工程建设,淘汰分散的燃煤小锅炉,全面推进煤炭清洁利用,加快实施清洁能源替代。这是黑龙江省最早针对燃煤源开展雾霾治理的政策措施。同年8月,黑龙江省政府部门要求拆除全省燃煤小锅炉1 531台,开展煤炭清洁利用项目2项。2015年7月,在《黑龙江省2015年度大气污染防治实施计划》中制定了全省各市2015年燃煤锅炉及机动车淘汰数量,并在同年11月要求在全省开展燃煤产地、数量及质量的检测工作。2016年6月在《黑龙江省2016年度大气污染防治实施计划》中,要求各市要制定燃煤消费总量及结构的控制方案,哈尔滨市要在当年供暖期前完成全市万吨耗煤企业低质燃煤锅炉的改造。

2.针对机动车尾气排放的治理政策

2011年1月在《关于对哈尔滨华通机动车检定站等6家机动车环保检验机构进行机动车环保定期检验委托的公示》中提出,黑龙江省现场评审确定了哈尔滨市内的6家公司共7条检测线可由黑龙江政府环保部门委托对机动车进行环保定期检验,完善了机动车的环保检验工作。2012年3月发布《关于加强机动车异地环保检验管理的通知》,完善了机动车异地环保检验的信息存档、严格检测以及相关保障工作。2013年1月在《黑龙江省机动车排气污染防治工作实施方案》中,建立了覆盖全省范围的机动车环保定期检验网络,完善车用成品油供应体系,实行黄标车、老旧车的交通管制措施。并于同年8月加强了对环保检验机构的日常管理工作以及年度总结违规通报工作。2014年2月提出要进一步加快淘汰黄标车等高排放车辆,并在同年8月明确提出要在年底淘汰全省范围内黄标车及高排放老旧车辆20.5万辆,并在12月的《黑龙江省黄标车及老旧车淘汰工作实施方案》中制定了黄标车、老旧车报废标准及淘汰鼓励措施,并加快开展黄标车的禁行、检验、禁运的监督管理。2015年2月制定了《关于进一步加强机动车污染排放管理的通知》,要求实行严格的车辆注册登记管理和定期检验,进一步加强车辆环保各个环节的管理,同年7月求在年底之前淘汰黄标车及老旧车13.9万辆。2016年6月要求全省县级以上城市在中心城区全面开展黄标车禁行。2016年9月在《关于做好黄标车“黄改绿”工作的通知》中提出全省各市可以针对部分车况较好的柴油黄标车进行排气治理改造,尾气排放达到绿标车水平后可改为绿标车进行使用和管理。

3.针对工业源的治理政策

2014年2月在《黑龙江省2014年大气污染防治行动计划》中提出要加强城市扬尘、餐饮行业的污染治理,加快实施建筑节能与供热计量监管,加强重工业行业的废气污染治理;加快淘汰落后产能,大力培育节能环保产业。同年8月初要完成工业二氧化硫治理项目50项,工业氮氧化物治理项目、工业烟粉尘治理项目各48项。2015年7月在《黑龙江省2015年度大气污染防治实施计划》中提出要完成全省41项工业烟粉尘治理项目,完成全省36家重点企业的清洁生产审核。同年11月在全省范围内划定高污染燃料禁燃区,并制定相关防治措施,检查和完善污染防治设施建设运行情况。2016年6月在《黑龙江省2016年度大气污染防治实施计划》中提出要进一步深化重点工业行业的达标治理,加大监督性检测的频次和执法监管力度。

4.针对生物质燃烧的治理政策

2014年2月在《黑龙江省2014年大气污染防治行动计划》中提出要加强秸秆的野外禁烧管制以及综合利用工作。同年8月要求至年底全省内秸秆的综合利用率要达到75%以上。2015年9月在《关于做好入冬季节大气污染防治工作的通知》中重点制定秸秆禁燃督查方案,严查重点排放源,杜绝禁烧区焚烧秸秆的行为。2016年6月在《黑龙江省2016年度大气污染防治实施计划》中规定要建立秸秆的收集处置机制,推进秸秆“五化”综合利用。

5.设立雾霾天气监测预警机制

2014年2月在《黑龙江省2014年大气污染防治行动计划》中,要求加强雾霾天气的监测预警和应急能力建设,加强环境执法监管,严格落实责任考核机制。同年8月制定了2014年各市可吸入颗粒物 PM10的目标浓度,并在全省的9个城市中完成大气环境质量自动监测站点建设,4个城市中完成监测预警应急体系等能力建设。2015中7月在《黑龙江省2015年度大气污染防治实施计划》中制定了全省各市2015年可吸入颗粒物 PM10的目标浓度,同年9月在《关于做好入冬季节大气污染防治工作的通知》中要求加强数据监测管理,制定完善的应急预案和重污染天气下公众的引导工作。2016年6月在《黑龙江省2016年度大气污染防治实施计划》中提出要修订完善重污染天气应急预案,明确细化不同预警等级的具体应急管控清单和措施。2016年10月在《关于做好入冬大气污染防治工作的通知》中提出要开展专项执法检查,加大责任追究的力度,确保供暖期平稳过渡。

综上我们可以看出,黑龙江在2014年以前,对于雾霾问题的治理大都限制在机动车管理的相关政策上,包括环保检验、机动车登记等,而全面系统地对雾霾问题进行治理则始于2014年。这就解释了图1和图2,即2013年以前黑龙江雾霾问题的治理连续几年都没有任何起色。2014年黑龙江政府根据雾霾产生的多方原因,启动系统性综合性的雾霾污染源治理工作,包括燃煤、重工业废气排放、机动车尾气、秸秆焚烧等各个方面,并且实行各部门的联动与分工,同时加强了对雾霾天气的监测和预警机制。

(二)治理政策已取得成效

1.废气污染源大幅度减少

任何一种污染的治理最重要的措施是从产生源头开始。黑龙江省在2014年制定了城市集中供热老旧管网改造、热力站改造、二级网计量节能改造以及分散供热小锅炉拆除并网的政策措施,同时加大了供热监控能力的建设,实现了对热源和热力站全面的实时的监测。2015年全省投入4亿元的财政资金用于落后产能的淘汰和节能技术的改造。目前,黑龙江省的小型燃煤锅炉已经减少30%,采用集中供暖的方式能够提高煤炭的利用率并减少浪费,在节约煤炭资源的同时比较有效地减少了灰尘及污染气体的排放。另外,2014年2月黑龙江省政府在《大气污染防治行动计划实施细则》中提出要改善城市交通管理,积极推进天然气加气站建设,推广使用清洁新能源公共汽车。目前具备气源的市地公共交通车辆中新能源和清洁燃料车的比例已达到了50%以上。2017年3月哈尔滨市设立共享单车,全市设立100个租车站点,投入自行车2 200辆,先注册会员人数达9 392人,目前累计使用次数达到了150.15万次。

2.政府治理理念加深

黑龙江省政府在2014年正式建立大气污染防治行动联席会议,并在5月份制定了《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则重点工作部门分工方案》,将包括城市综合减排、重点行业、农业污染源、煤炭管理、机动车排气以及监测预警等在内的47项行动计划分别交由不同的政府部门专项负责,使得省环保厅、住建厅、财政厅、质监局、发改委等12个政府部门在雾霾治理问题上协作有序、分工明确、责任到家。在这样的联动机制下,财、权、事同步进行,减少了部门间无法协调一致的问题,使得有效监管、信息发布、信息预警的系统机制可以迅速运行。2016年全省投入5.8亿元财政资金用于各级政府部门开展雾霾问题的治理,这也在一定程度上反映出黑龙江省政府对于大气污染治理的决心。

3.监测预警机制不断完善

2013年黑龙江省首度出现的因雾霾过重而不得不停课停产事件,使得政府高度重视预警响应问题的应急对策。黑龙江省政府在2014年《大气污染行动计划》中提出要加强环境监测能力建设,制定完善的应急预案,并在2015年推出了建设预警应急体系建设项目清单。目前黑龙江省在9个城市建立了33个PM2.5自动监测点,对大气能见度及颗粒物浓度有实时的监测,通过对比和分析,及时向公众公布有关信息,方便居民出行准备。并且一旦发现空气质量污染超标即启动应急预案,包括机动车限行、学校停课、企业停产等。另外,将黑龙江省划为几个监管区,每一个监管区设立严格的监管体系和层级,有专门的负责人进行监管,严格执行政府政策。

五、雾霾治理政策实施过程中的问题及原因

(一)治理政策实施的问题

1.政策措施推进缓慢

2014年,黑龙江省根据国务院环境治理方针,制定了有关雾霾治理的政策和实施细则,并投入了2亿元的雾霾专项治理资金,针对黑龙江省雾霾的产生原因,启动了一批具有针对性的治理项目。但是,多个城市没有有效地执行相关政策,导致雾霾专项治理项目进展缓慢,许多项目难以按照预定的时间完成。2014年,政府部门查出有16家企业对污染源监控力不足;2015年,黑龙江省环保厅再次曝出有47家企业属于“造霾单位”。为了减少大气污染,黑龙江省计划淘汰重度污染企业或限期整改,但是在实际的行动过程中却没有很好地落实。整改处理不到位、整改结果难以保持的问题长期存在。黑龙江省环保厅计划于2015年底淘汰全省范围内黄标车及老旧车20.5万辆,但是在2015年11月份环保部对全国各省份黄标车淘汰进展情况调查中了解到,黑龙江省的黄标车淘汰率全国排名倒数第6位。而在2016年,黑龙江省政府部门原计划淘汰黄标车及老旧车辆13万辆,但是截至2016年7月份,半年的时间内仅淘汰了全省范围内25.6%的黄标车及老旧车辆,截至9月底,指标完成率为58.5%。全省范围内汽车保有量仅为13.4%的黄标车却排放了占比58.2%的氮氧化物、81.9%的烟(粉)尘以及56.8%的碳氢化合物,对环境的危害极大。2017年黑龙江省政府要求在年底之前淘汰全省范围内全部黄标车及老旧车,但是责任落实问题仍然不到位,黄标车淘汰政策推进效果难以保证。

2.政策实施效果不明显

黑龙江省雾霾治理始于2010年,相应的政策陆续出台,但是雾霾现象依然严重。2015年11月,雾霾再次造成重度空气污染,道路能见度非常低,省内部分高速公路不得不封闭。同时,从我们前面给出雾霾中化学物质含有量变化的数据来看,问题并没有什么改变。二氧化硫、氮氧化物含量降低幅度不明显,烟尘、粉尘的含有量不减反增,这说明政府现在对于雾霾治理的政策实施效果并不明显。例如,黑龙江省近年来一直实行的秸秆禁燃政策,从2014年开始出台秸秆禁燃令,2015年划定了秸秆禁烧区,2016年出台专项工作方案,但是从环保部的监测火点发现,黑龙江省的秸秆火点仍为全国第一。甚至在2016年黑龙江省肇东市为加大秸秆禁燃工作出台了行政拘留的处罚措施,但是政策实施效果依旧不明显。2016年10月份环保部卫星数据监测发现,从2016年10月1日至31日,在全国1 095个燃烧火点中,黑龙江省燃烧火点高达702个,在全国秸秆燃烧火点总数中占比64%,并且远超过居于第二名燃烧火点数为100个的内蒙古自治区。2016年9月份,黑龙省政府部门提出将深度开发利用秸秆资源,推出“肥料化、能源化、饲料化、工业化、基料化”的五化秸秆利用政策。但是如同自2015年开始实施的秸秆还田补贴政策效果相似,并没有得到农民很好的支持。原计划于2017年全省范围内全面禁烧秸秆的政策其实施效果不容乐观。

3.违背政策规定的行为多有发生

据黑龙江省环保厅近两年的监测数据显示,黑龙江省PM2.5中因燃煤问题造成的污染占比约为25%~41%。为了减少因燃煤造成的污染,政府部门要求燃煤企业改进锅炉构造以提高煤炭燃烧率,淘汰部分10吨及以下的小型锅炉,采取集中供暖的方式,并且明确规定禁止使用发热量小于16.5MJ/kg的低质煤。但是在具体实施过程中,个别单位为了躲避环保部门的检查,白天燃烧优质煤,晚上或者周末政府公休日就燃烧不符合质量标准的低质煤炭,这样的机会主义行为使得政策无法达到预期目标。2016年6月底,在全省燃煤小锅炉淘汰及改造工作中,仅有482台得到了相应的处理,任务完成率只有年规定量的33.8%。2016年7月份,黑龙江省环保部门在进行燃煤质量检查中发现,有55家燃煤企业被查出存在燃煤质量不达标的问题。尽管对这些违法燃烧劣质煤的企业进行了处罚,但是整改落实情况不容乐观,省内仍有一些企业利用监管漏洞燃烧发热量低、污染物质含量高的劣质煤炭。由于黑龙江省冬季漫长,供暖期长达6个月,加之重工业发展较多,所以许多企业为减少生产成本,在燃烧的煤炭中掺入劣质煤的行为时有发生。

4.政策实施过程中缺乏社会力量的参与

黑龙江省政府部门在雾霾治理过程中是核心主体,但忽视了另外一个重要的参与者——社会公民。英国伦敦在20世纪的工业化生产中因雾霾问题素有“雾都”之称,后经大力治理,现已有很大改观。在其城市大气的防治工作中就充分借助了社会公众的力量。社会公众对于环保政策的制定可以随时向政府提出建议,并且可以对企业废气的排放进行监管,各个企业有义务依公民要求向社会公开相关信息,并且公民拥有有关环境保护的公益诉讼权,可以对废气排放不达标的企业进行上诉。但是在黑龙江政府理念的雾霾治理政策中,社会公民在雾霾治理这一过程中可以起到政策建议和监管的作用十分有限。黑龙江省环保厅在官方网站上设立了厅长信箱、投诉举报、咨询留言、征求意见等政民互动平台,但是利用率比较低,各个功能区并没有得到很好的使用。国家在2013年修订的《民事诉讼法》中明确规定对于污染生态环境、损害公共利益的行为,所有符合规定的政府部门、社会组织、公民个人等均可以向人民法院提起诉讼,但是在实际的执行过程中始终没有赋予公民个人实际的环境公益诉讼权,并且拥有这一权利的社会组织也受到了严格的限定。在黑龙江关于环境问题相关的公益诉讼案件非常少,尽管黑龙江省大气污染问题十分严重,但是至今还没有针对大气污染进行环境公益诉讼的案件。在黑龙江省雾霾治理政策的实施过程中,并没有充分借助社会公民的力量。

(二)政策实施环节存在问题的原因

1.政策实施的动力不足

黑龙江省作为东北的重工业基地,汽车、石油、化工、煤炭的生产和制造是黑龙江省经济发展的支柱产业,同时他们也是高污染的企业。发展经济必须依靠这些支柱产业,但如果进行环境治理,这些企业就要面临整顿甚至停产,从而影响地方经济发展。因此,大气污染防治政策的制定有利于环境治理,但同时也给当地的经济生产发展带来了阻碍,这一矛盾导致雾霾治理政策在执行力上明显动力不足。此外,当前黑龙江省内黄标车的淘汰,虽然制定了详细的报废补贴标准,但是大多数黄标车持有者均反映补贴太少,导致黑龙江省黄标车的报废工作推进缓慢。因此,政府部门更多地采用强制报废的手段,多区域多路段限行以及管理政策的区别化对待促使黄标车持有者进行报废。政策的设定不能形成有效的激励,强制手段难以带来政策执行的有效动力,这样的治理手段无法得到很好的效果。

2.雾霾政策措施不具体、可行性差

具体可行的措施是政策得以有效执行的前提和保障,难以执行的政策措施必然难以得到有效实施。黑龙江省是重要的农业生产基地,粮食种植也使得黑龙江省每年产生大量的秸秆。为减少秸秆燃烧给雾霾治理带来的负面影响,黑龙江省提出了“五化”秸秆利用措施。综合利用秸秆资源,既可以减少秸秆燃烧带来的大气污染,又可以充分利用生物质资源作为清洁能源、植物肥料、工业原料以及动物饲料。但是这一政策的制定可行性并不强,没有充分考虑到秸秆回收的困难、农村的实际运输条件以及农民的科技水平等问题,因此政策的实际执行效果并不理想。秸秆“五化”利用政策必须在专业的技术指导下进行统一的物理化学加工和规模化的处理,单纯依靠农民个体无法实现,而统一规模化的处理则涉及村设点回收以及回收补贴等相关的问题,这就需要制定具体的政策,但是目前的“五化”治理政策,措施不够具体,欠缺可操作性。

3.政府监管处罚力度不够

劣质煤流通、销售、使用等各个环节离不开严格的监管。我们假设每一个燃煤者都是“理性经济人”,在面对是否燃烧优质煤的选择时,会进行利弊的衡量。燃烧优质煤的成本费用比较高,燃烧不符合标准的劣质煤成本费用比较低,但是这其中存在着被处罚的机会成本。当惩罚的力度比较低时,机会成本小于费用成本,燃煤者自然会选择燃烧劣质煤。因此在雾霾治理过程中,对于劣质煤的燃烧行为就需要有比较高的监管力度。但是黑龙江省在劣质煤生产、流通、使用过程中,缺乏系统严密的监管,本地开采的劣质煤炭未经处理就已经投入市场流通,外地的劣质煤炭未通过检验也可以投入本地市场。有的劣质煤炭通过在生产模具上造假即可以躲避监察在市场上进行流通。在煤炭使用环节,有的不法经营者为减少企业生产成本,利用政府监管漏洞,违规使用污染严重的劣质煤。

4.政府在环境治理中对公众参与的不信任

在以政府为主导的雾霾治理中,其他主体能否参与到这一过程中来以及在这其中所处的地位,均取决于政府对他的信任程度。我国政府出于对自身利益的追求,往往在推动公众参与的同时又害怕公众的参与。在政府的这种“两难”选择中,社会力量难以在雾霾治理中发挥较大的作用,导致我国公众的环境意识和参与水平都比较低。这就造成了黑龙江省在雾霾治理过程中,社会公众主要以末端参与为主,并且公众的力量十分薄弱。黑龙江省在雾霾治理过程中,政府虽然建立了完善的公民监督、建议的途径和平台,但是利用率比较低,也没有起到很好的实际效果,针对这些现象,政府部门缺乏有效激励措施,扩展公民的参与途径。在雾霾治理问题上,公众的力量相对薄弱,如果没有政府的信任和支持,缺乏健全的法律保障,难以建立健全的雾霾治理公众参与机制。

六、加强雾霾治理政策实施的建议

(一)调整政府政绩考核指标

对于基层政府而言,关停的重度污染企业或许正是当地经济创收的重要源头,与地方GDP直接相关,下级政府也是“经纪人”,自然会在博弈后选择有利于自身经济发展的做法。在这种情况下,上级政府在推行自上而下的层级强制命令的同时,就要制定合理的绩效考核指标,不单纯以GDP的大小论政绩水平,环境保护情况及雾霾治理效果也要纳入政府绩效考核中来。各级地方政府要根据国家的总体目标,制定地方生态文明建设的目标指标体系,并纳入地方政府的绩效考核中。考核的结果作为领导干部综合考核评价的内容,并作为职位晋升、管理监督的依据。对于以环境破坏为代价来发展地方经济的干部,在选拔任用中实行一票否决制,借此提升雾霾治理政策的实施动力。同时,对于未完成生态文明建设目标考核任务的地方政府,暂停民生发展、环境保护、节能减排以及基础设施建设以外的所有项目,并追究地方相关领导的责任。

(二)制定明确的政策措施及指标

在雾霾治理政策的制定上,要有切实可行的改革政策和指标标准。为了顺利淘汰黄标车,就应当制定明确的标准,对黄标车的标准进行按标准划档。根据黄标车不同的环保质检情况,划分为待整改档和待报废档,对待整改档的黄标车应当有明确的整改限期、环保复检以及后期定时进行环保检验的规定。属于待报废档的黄标车必须在一定的时间内申请报废并领取相关补贴。同时,补贴的标准价格等应当给予明确的规定,公平公开地将补贴标准告知社会公众,并实行根据黄标车持有者主动报废车辆的时间执行梯度补贴标准。较早淘汰黄标车的持有者可以领取较高额度的补贴金额,越晚淘汰黄标车获得补贴越少,通过此种激励措施促进黄标车的淘汰。对于秸秆“五化”利用政策,应当在现有的基础上,通过具体的鼓励性政策扶持相关企业进行秸秆的统一回收和科学化的处理利用,使得政策规定具体明确切实可行,充分拓展黑龙江省秸秆的生物质能源市场。政策只有规定明确的标准和指标,才能为政策的执行提供标准和方向,否则政策很难落实,得不到落实的政策本身就是一种浪费。

(三)加大对违法行为的监管

要想使政策发挥作用,一靠认真执行,二靠严格监管。标准制定后,就要严格推行。如果当事人未按规定标准执行或未在规定时间内完成任务,则应当受到严格的处罚。黄标车的淘汰、燃烧劣质煤、农村中秸秆的私自焚烧以及重度污染企业中未达标废气的排放等问题,都应当受到严格的监督和严厉的处罚。例如针对企业废气违规排放的问题,环保部门应当定期或不定期进行环保检测,包括现场检测以及在线监控检测等。对于二氧化硫及氮氧化物等排放超标的企业要予以立案并按日计罚。同时,环保部门要对这些企业进行复检,定期整改不达标者,或者再次排放超标准废气的企业要加大处罚数额。对于劣质煤的生产、流通以及使用过程也要加大监管力度,所有煤炭在上市流通前要经过检测,质量不达标的煤炭不允许上市流通。对于销售不合格煤炭的企业要进行严肃处理,并定期或不定期地对所有燃煤企业进行煤源检查,以此提高处罚力度,使得机会成本大于费用成本。较大的机会成本可以有效地促进“理性经济人”主动减少违规行为,形成遵纪守法的良性政策运行氛围,促进雾霾治理政策的有效执行。

(四)充分发挥社会公众的监督力量

公民作为社会成员可以直接感受到政府政策的效果或者相关社会问题的严重程度,在大气污染治理工作中,公民可以就自己的观点和主张向政府部门反映,提出切实可行的政策建议。政府部门一方面可以通过电话、信函等传统的方式接收公众的建议,另一方面也可以在官方网站、微信平台等新型社交平台中设立公众留言区,接收社会群体的意见。此外,各级政府部门可以开设有奖举报专项资金,鼓励社会公众举报存在不符合环保标准行为的违法者,对于举报信息属实的单位或者个人给予奖励。设定以社会公众为主体的环境公益诉讼制度,保障公民在雾霾治理中的司法权利。政府对于企业污染物排放行为的监管不可能无一遗漏,借助公民的力量就可以在全社会形成强大的监督网。

(五)推进企业废气排放产权设定

黑龙江在制定企业废气排放的标准时,限定了废气排放的最高浓度标准,并要求相关部门进行监测检查。这一标准是根据自然生态系统的自我恢复能力制定出来的,具有一定的科学性,但是在实际操作过程中政府不可能全天实时地对企业废气排放的浓度标准进行监测,在企业自身利益与政府部门环保政策的博弈下,若逃避政府检查的机会成本没有足够高,企业最终会冒风险借监管漏洞排放不达标的废气。针对这一问题,政府可以改变原有的废气排放浓度限定标准,实行限定废气排放总量的政策,进行废气排放的产权界定。首先,制定企业废气排放量的年度限定总量以及收费标准,改变原有的按排放浓度收费;其次,将企业排污权纳入市场机制,允许企业间进行排污权的交易。这样,一方面降低了政府部门的监管难度,另一方面也会促使各个企业主动降低废气排放量,并且在自己企业排污权有盈余的时候还可以向其他企业进行出售。工业废气排放治理依靠的手段是激励而不是强制,这样基于市场解决外部不经济的行为发生,使资源合理配置,使外部效应得以内部化。

[1]张玉成,李亚滨.1961-2013年黑龙江省雾霾时空分布特征及影响因子分析.黑龙江气象[J].2014,(3):17-20.

[2]张雪珊.环保部门:东北雾霾是“黑龙江转移”说法不靠谱[EB/OL].http://zhongkao.zxxk.com/a476304.html.2015-11-25/2015-12-16.

[3]黑龙江省住房和城乡建设厅.黑龙江省城市集中供热老旧管网改造及分散供热小锅炉拆除并网工程建设指导意见[Z].2014-06-05.

[4]杨 拓,张德辉.英国伦敦雾霾治理经验及启示[J].当代经济管理,2014,(4):93-97.

[5]韩 铮,邢延峰,李广来,任伊滨.黑龙江省PM2.5监测现状及结果分析[J].环境科学与管理,2013,(1):134-140.

[6]何平平,邢 佳,倪艳芳.黑龙江省大气污染防治思路研究[J].环境科学与管理,2015,(3):21-23

[7]黄万华,刘 渝.环境治理中政府机制有效性的制度分析[J].当代经济管理,2013,(11):41-44

[8]王惠琴,何怡平.雾霾治理中公众参与的影响因素与路径优化[J].重庆社会科学,2014,(12):42-47.

[9]何小钢.结构转型与区际协调:对雾霾成因的经济观察[J].中国经济转型,2015,(5):33-42.

[10]王红梅,王振杰.环境治理政策工具比较和选择—以北京PM2.5治理为例[J].中国行政管理,2016,(8):126-131.

[11]余 伟,陈 强,陈 华.不同环境政策工具对技术创新的影响分析——基于2004—2011年我国省级面板数据的实证研究[J].管理评论,2016,(1):53-61.

[责任编辑:邹学慧]

ImplementationandImprovementofSmogGovernancePolicyinHeilongjiangProvince

LI Hong-xing,SUN Ting,SU He

(College of Public Finance and Administration,Harbin University of Commerce,Harbin 150028,China)

From 2010 began,every year there will be smog in Heilongjiang province.In order tocontrol of environmental pollution,Heilongjiang formulated a series of policies togovernance smog.These policies have achieved some success,but there are some problems,including the slow implementation of the policy,the poor implementation effect,the frequent illegal behavior,the lack of social forces and other aspects.So as to optimize the formulation and implementation of smog governance,it should be improved from government performance evaluation index,specific policy,punishment,social supervision and exhaust emission propertyrights these severalaspects.

ecological management;smog governance policy;public policy implementation

2017-01-14

国家社会科学基金项目“利益关系引导下的生态林业建设保障机制研究”(14BGL090)

李红星(1975-),女,教授,博士,主要从事公共政策、政府治理研究;孙 婷(1993-),女,山东潍坊人,硕士研究生,主要从事生态治理研究;苏 荷(1992-),女,河北人,硕士研究生,主要从事环境政策研究。

F124;X513

:A

:1671-7112(2017)05-0048-10