产业集聚对中国区域产业结构转型升级影响的实证分析

,

(吉林大学 东北亚研究院,长春 130012)

管理天地

产业集聚对中国区域产业结构转型升级影响的实证分析

王胜今,衣尚锦,解锋

(吉林大学 东北亚研究院,长春 130012)

产业集聚对于区域产业结构的转型升级具有重要影响。通过产业集聚对区域产业结构转型升级影响机制的分析,发现产业集聚能够推动区域产业链的完善,推进区域产业价值链的升级,提升区域产业的竞争力,促进区域产业结构的转型升级。结合基于泰尔指数的实证分析,产业集聚与区域产业结构转型升级之间存在着密切关联性。

产业集聚;产业结构;转型升级;泰尔指数

区域产业结构的转型升级决定了区域经济发展的整体方向,对各国各地区产业结构之间的横向比较不难发现,区域产业结构优化与促进经济发展、社会进步的发展趋势是一致的,究其原因在于产业结构转型升级对经济发展具有促进作用。如干春晖等(2011)认为产业结构合理化对经济增长的影响具有稳定性,尤其是当经济增长较快的时候产业结构不合理对经济增长具有抑制作用。而何平等(2014)分析了我国“十一五”期间产业结构的优化进程,认为在此期间我国的产业结构优化进程具有高度化同时欠缺合理化,这是由于政府对于产业结构优化的干预收效偏离预期以及“十一五”期间受到国际经济环境的不良影响。近年来我国区域产业结构转型升级虽然取得了一定成果,但是维持经济稳健发展的迫切需求使得区域产业结构转型升级的步伐也应随之加快。

区域产业结构的变动实质上一方面是生产要素在区域内由低效益、低效率的产业向高效益、高效率的产业流动,另一方面是区域间的产业转移。区域产业之间的发展联系有很多学者进行过深入研究,如高觉民、李晓慧(2011)研究发现,制造业对于生产性服务业发展的拉动作用大于生产性服务业对于制造业发展的促进作用。盛龙、陆根尧(2013)的研究也说明,制造业需求对于生产性服务业的集聚有显著影响。这些都表明了,产业结构除阐明各产业在经济整体产出中所占比重外同样是各个产业发展与生产要素流动的关系,产业结构的变动是市场力量调控的最终结果。

产业集聚指产业呈现区域集聚发展的趋势,关联性的企业在空间上紧密集聚。产业集聚既是企业间的互动关系,也是生产要素之间流动性的一种极大增强,产业集聚对于区域经济发展有着积极的影响,而区域产业结构转型升级也会从产业集聚中获益。以产业集聚作为探索如何对区域产业结构进行优化的切入点主要是基于产业的空间分布,柯善咨、赵曜(2014)认为区域发展战略在发达地区和经济欠发达地区之间应该有所区别,具体指推动欠发达地区的人口和产业的集聚以扩大城市规模来实现发达地区产业梯度转移的承接,而产业梯度转移对于发达地区同样重要,这是由于集聚效应以及城市规模对于发达地区的整体生产效率收益远没有欠发达地区显著。戴腾辉、董永亮(2016)则认为东部地区应加强先进制造业和技术密集型产业的外资引进力度以及发挥人才优势来实现产业结构转型升级,中、西部地区的产业结构转型升级则依据其资源禀赋优势。由此可见,基于产业集聚本身包含生产要素流动以及产业空间分布变动的特质,研究其对于区域产业结构变动影响是有意义的。

一、产业集聚对产业结构转型升级的影响机制分析

(一)产业集聚与区域产业链的完善

产业链是产业内部和产业间所涉及的各个经济活动个体的总和,产业链能够体现产业发展的状态。某一区域内存在经营活动的企业总是与若干企业之间存在联系,没有企业会游离于这种链式关系之外。以农产品产业链为例,农产品的生产一般在适宜农作物生长的特定生产区域,如远离城市的农村地区或者城郊地区,而农产品的加工则选择在产业技术成熟的就近城市,规模经营的农产品会集中运输到交通发达的集散地再经由经销商销往各地。无论是“产—加—运—销”或“产—运—销”的产业链形式中的任一环节都是自发形成这种联系的。对于产业链的研究主要在于以加强管理与调控的手段来降低这种链式关系的无序性,从而实现提高产业整体的经济效率。

区域产业链的完善主要体现在产业链整合方面。产业链整合是企业经营活动的一部分,企业从审视自身拥有的生产资源角度出发以谋求扩大生产规模、提高生产效率、增加经营利润,最终都会选择充分释放生产要素的流动性,缩减要素流动中产生的不必要成本。产业链整合包含横向整合和纵向整合,指企业通过并购的形式将本属于企业之间的联系进行横向转变或者纵向转变,横向转变是指生产同质商品或服务的企业通过并购扩大了经营活动,纵向转变是指处于一条产业链上的企业将企业之间的联系通过并购转化为企业内两个部门之间的联系以缩减生产成本,横向转变和纵向转变最终都能够实现规模报酬递增。

在区位上彼此更加接近的企业或组织之间有着更低的交通运输成本且只需要承担更低的交易风险。霍特林(1929)通过引入厂商在空间区位上的差异,把以交通成本引导的市场需求和资源的地理分布(即区位)视为外生的来分析厂商战略的相互影响。霍特林认为厘清厂商和消费者的空间关系对厂商在市场活动扩大收益所需考虑的经营战略是十分必要的。对于消费者而言,在排除其他因素影响的情形下交通成本就会成为影响消费者决策的核心因素,而失去交通成本优势的企业则会逐渐在市场竞争中丧失地位。霍特林模型阐明了区位对厂商决策之间的影响,如果若干个企业都对区位关系所产生的交通成本、资源分布十分敏感,那么不难看到同一区域会出现围绕产业链形成的产业集群,引导着这些企业的正是集聚的作用,因为区位正是形成集聚的重要因素之一。在产业集聚明显的地区产业链整合会发生得更为频繁,资源会在集聚的作用下进行配置,这种生产要素配置的形式与集聚的方向是吻合的。所以,产业集聚对于区域产业链完善而言的意义在于,产业集聚为区域产业链的完善提供了一个合理框架,以产业集聚作为区域产业链完善的驱动力与拓宽区域内企业经营规模、整合企业的生产资源的需求相符。

(二)产业集聚与区域产业价值链升级

产业价值链是产品在市场中价值的传递与增值的整个过程,是产业获得报酬的通路。价值链的分析主体一般是企业而非产业,这是由价值链理论的分析方法决定的,自波特(1997)提出价值链这一概念,对于价值链的研究一般来说便是把企业的经营活动中的若干部分互相分离,然后对每一部分再进行分析,寻求如何才能缩减成本和提升产品的价值。

研究产业集聚对于产业价值链升级的影响,主要是依据产业价值链在生产形式上所涉及的各个部门及个体的分工协作在区位关系中的紧密联系。这种联系则包含三个层次:首先是产业价值链涉及产品从生产到销售的各个环节,其次是区域内会形成围绕主导产业的产业集群,最后是涵盖企业内部的各个生产运销环节。

产业集聚往往催生了新企业的产生从而完善产业价值链条。因为产业集聚会使企业更加重视彼此之间的分工与协作,而如果这种分工之间存在着没有企业参与的生产或经营环节则会被互动的企业迅速发现。继而一些企业或个人会对补足这样的空缺显示兴趣,他们考虑为企业补足这一环节甚至是建立新的企业来迅速占有市场。所以新企业更易于在集聚的作用下产生,这是由于集聚力作为区位条件的内在作用力往往是最值得考量的企业发展的可行条件之一。

此外,产业集聚有利于削减企业的生产成本,波特的价值链理论中的一个重点就是通过专业的分工协作来削减成本,产业集聚正是体现了整个产业价值链上所有企业在区位上的关联程度,区位上关联度越高的企业在经营上的互动越为频繁。产业集聚使得区位上接近的企业既能够专注于自身生产效率和效益的不断提高,又不会因为空间的剥离产生不必要的成本,所以更好地实现了资源的优化配置。

除削减成本外,产业集聚还能够为创新提供良好的环境,从而使产品增值,因为特定区域内的一条产业价值链条会存在若干个生产上具有同质性的企业,由于在区位上的接近会使得这些企业之间更易传播其技术创新。集聚使得这些企业降低了技术传播的空间成本,尤其是技术利用门槛相对而言不高的行业。而研发新的技术对于区位上相互接近的企业也更乐于共同参与甚至共同承担创新的研发成本。综上所述,产业集聚对于区域产业价值链升级的作用是通过扩大产业规模、削减生产成本促进企业的工艺创新来实现的。

(三)产业集聚与区域产业竞争力的增强

产业竞争力是维系产业可持续发展的主要动力,一个区域的某一产业失去竞争力就会被市场淘汰,整个市场中某一产业失去竞争力则意味着行业内产品不被市场所接受,这一产业也会逐渐衰退。

产业竞争力主要体现在遵循比较优势的原则,对各个生产要素如资本、技术创新、人力资本等进行取舍(蔡昉,2003)。这实际上是处于产业发展的均衡分析上,而对于一个区域如何获得新的经济增长立足点的探究可以参考平松守彦(1982)在《一村一品运动》中的观点。以“一村一品运动”作为参照的意义有:其一,这一观点产生的背景是日本大量年轻劳动力流向城市,加之日本大部分农村地区农业耕作并不具备良好的自然条件,特别是在平松守彦身处的大分县这样的情况尤为突出,这与我国一些地区人口外流与农业发展滞后的问题有着相似的情境;其二,这一观点来自平松守彦的实践探索。如文中所言“开发地区最基本的一条要采取能够发挥各地区的特点的振兴办法”,平松守彦主张充分发掘利用当地的生产资源优势,因地制宜地细化产品品牌,兼备产品的多样化与品牌化,在充分理解市场需求的基础上拓展产品的市场竞争力。这是一条依据资源禀赋寻找市场定位继而形成产业最后扩大生产规模的发展途径,从而唤醒产业在这一区域竞争优势中的绝对优势。

产业集聚对于区域产业竞争力的增强最直观的影响来自这一区域所形成的特有品牌,品牌效应在集聚的作用下,产业发展愈发依赖于资源禀赋潜力的挖掘。而一旦形成区域品牌,紧紧围绕这一品牌相关的产业生命力往往会更加顽强,由于品牌对于产品在市场竞争中有着巨大助力,某一系列的产品如果有区域品牌的保障则会在市场竞争中占据优势,而这些都是由于这一区域存在着若干企业甚至是一个产业集群围绕着这一品牌共同努力才能够实现的。此外,产业集聚意味着同质性产业在区域内的数量和规模不断增加,同质性产业的壮大也意味着在区域内部企业之间将会存在越来越激烈的竞争关系,即便是在消费市场上的信赖程度依附于区域品牌,但迫于竞争的压力区域内企业之间也会自发地寻求技术创新的可能,最终结果则会使得区域内产业竞争力的整体水准进一步得到提高。

除了形成比较优势外,产业集聚在提升区域产业竞争力的作用还在于,一个区域一旦形成产业集聚现象,那么会意味着对相关企业形成一种天然的保护机制。尽管来自市场的竞争压力总是会波及整个区域,但这种竞争压力也会在产业集聚的结构中逐级逐层相互分担,所以从结果来看,产业集聚越强的地区通常能够承受更大的市场波动影响,这些产业在对于生产要素投入如何寻求均衡的取舍中则更具主动性优势。

(四)产业集聚与区域产业转型

亟需区域产业转型的研究对象主要是资源型城市,资源型城市的困境主要是由于区域内既有的占据区域产业主导地位的资源型产业难以为继,所以对于资源型城市的区域产业转型,更重要的是要探索新的经济发展立足点。回顾世界范围内区域产业转型的先例,绝大多数经济功能复杂兼具生产、贸易、流通功能并且处于产业集聚的中心位置的区域或城市都会自发地对产业结构进行优化升级,而产业结构简单、主导产业单一的城市形态的产业转型进程则滞后于经济发展的整体节奏,资源型城市往往具备这样的特征,故成为需要人为干预而成为区域产业转型的主要目标。

几乎所有资源型城市都存在着对于区域产业转型的需求,而这种需求的迫切程度则完全取决于资源型产业在当地经济产出中的比重,或者是当地经济发展对于资源的依赖程度。我国国土幅员辽阔,物产丰富,自工业化以来我国的很多城市依靠资源优势形成了以森林、煤炭、矿产等开采与加工作为当地主导产业的产业结构,同时很多城市的建立与建设也与当地资源的开采利用息息相关。但是资源型城市在资源开发水平上参差不齐,很多城市的开采加工技术水平仍然属于初级阶段,当地产业链条较短,技术含量较低,产品附加值不高,且能耗、物耗较高,企业污染严重,资金和技术等方面的投入不足,市场缺乏强有力的竞争力。更有甚者一些资源型城市的资源型产业还未来得及引入先进的技术与设备就受到了资源枯竭危机的影响,在这样的背景下单一的产业结构难以为继,以资源开采加工为核心的主导产业面临着优化调整的迫切转型需求。

单纯的从产业比重角度来认识一个区域的产业结构,其结果并不是最具有说服力的。对于一个资源型城市,需要优先考虑的应该是如何利用其资源禀赋,因为要扩大第三产业的产出,需要大量的劳动力和就业岗位的储备,这些要素的积累又恰恰依托于区域产业的发展状况。

现今对于区域产业转型研究的主流视角主要放在如何从第三产业或者是说从高附加值、高产值的新兴产业寻找区域经济发展的突破口。这样的考虑并非对资源禀赋依赖度大的产业的否认和摒弃,而是因为由于相较传统的制造业和开采业,我们迫切地在区域产业转型过程中创造更多的就业岗位来为城市吸纳更多的就业人口。另外,在新的产业结构的规划中应该力图规避市场波动所带来的影响,找到一条平稳的快速发展之路。

产业集聚对于区域产业转型的影响是积极且必要的。急需区域产业转型的城市大多受到区位问题的困扰,原本以资源开采和加工业为核心产业的城市大多远离交通枢纽和区域的贸易中心,也就是说从城市群的角度来看处于集聚的边缘地区,而产业如果越依赖于第二产业受到这样的影响也就越大。除了缩减这些城市与交通枢纽之间的交通运输成本外,现如今最常见的解决方式是在这个城市规划一定的区域作为自有的集聚中心,通过人为干涉的方式构建集聚力,如工业园区、开发区、产业园区、工业集中区,等等,上述手段多旨在于发展产业集群。产业集群指的是有规划地在特定区域围绕着特定的产品或者产业构建的由大量负责提供服务或者产品的企业以及与这些企业相关联的支撑企业在政府的扶持引导下依靠分工协作的严密组织形式形成的区域集聚中心。产业集群的出现是对集聚效应的充分利用,可以迅速将资源禀赋优势以及区位优势转化为企业生产力、产业竞争力。处于产业集群中的企业降低了创新的成本,获取了创新的机会与捷径,从而提高企业生产工艺的专业化水平,同时产业集群也提供了条件充分的创业环境。产业集群的企业之间存在着协同发展的关系,这些企业可以对市场与经营信息进行共享,通过互助提高对市场的敏感程度以及反馈的积极程度从而缩减交易成本并提高企业在市场中的适应能力。特别是产业集群对于区域经济发展有着推动作用,处于产业集群中的企业对于集聚所带来的惠利会自发地形成一种依赖关系,企业经营越依赖于资源禀赋以及区位关系带来的比较优势,越会加强其与产业集群的紧密程度。反之,企业也会对地方经济发展进行反哺,使得产业集群树立的区域品牌在当地树立起来,促进区域经济的可持续发展。

作为一种社会经济现象加之其极度依存于区位因素与资源禀赋,集聚以及产业集聚现象及所带来的影响应尽可能引导其与我们所期望的产业发展趋势相吻合,以集聚来激发产业转型,将产业发展的主体归还于企业本身,加强企业经营与市场的契合度,从而自发地优化产业的可持续发展。

二、运用泰尔指数对区域产业集聚的实证分析

(一)用泰尔指数作为描述产业集聚程度的指标

本文将泰尔指数作为描述产业集聚度的指标,参考了皮埃尔—菲利普·库姆斯等(2011)在《经济地理学——区域和国家一体化》中的说明。泰尔指数来自熵指数的参数赋值的变换,熵的概念来源于物理学用以度量无序状态,故可以用来度量集聚和离散的程度。

一个依据就业水平描述产业集聚度的泰尔指数(T)构建如下:

S代表部门,R代表区域,χ代表就业水平,γ代表专业化程度:

(1)

γr=χr/χ

(2)

(3)

本文使用2004—2015年间《中国统计年鉴》数据,考察了制造业,建筑业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,租赁和商务服务业以及居民服务、修理和其他服务业在内共11年内我国东、中、西部地区的私营及个体就业水平,部门则依据《国民经济行业分类》来具体划分。私营及个体就业水平很大程度上体现了我国各个区域不同产业之间的就业水平的差异。以工业为例,2015年我国私营工业企业数为21.6万,平均用工人数为3 463.98万人,而国有控股工业企业数为1.9万,平均用工人数为1 777.83万人,私营工业企业无论是企业数量还是用工人数都超过国有控股工业企业。值得一提的是,2015年国有控股工业企业平均用工人数为1988年水平的47.4%,而私营工业企业平均用工人数则为1988年水平的21.5倍,这更加表明了近年来私营及个体经济在我国经济总体中的地位在不断上升。另外,私营企业及个体就业部门劳动力流动性较强,对于市场专业化水平变动反馈更为敏感,也更能体现集聚在劳动力流动的作用。

将数据代入公式(1)、(2)、(3),各地区分部门的泰尔指数计算结果汇总如下:

1.东部地区

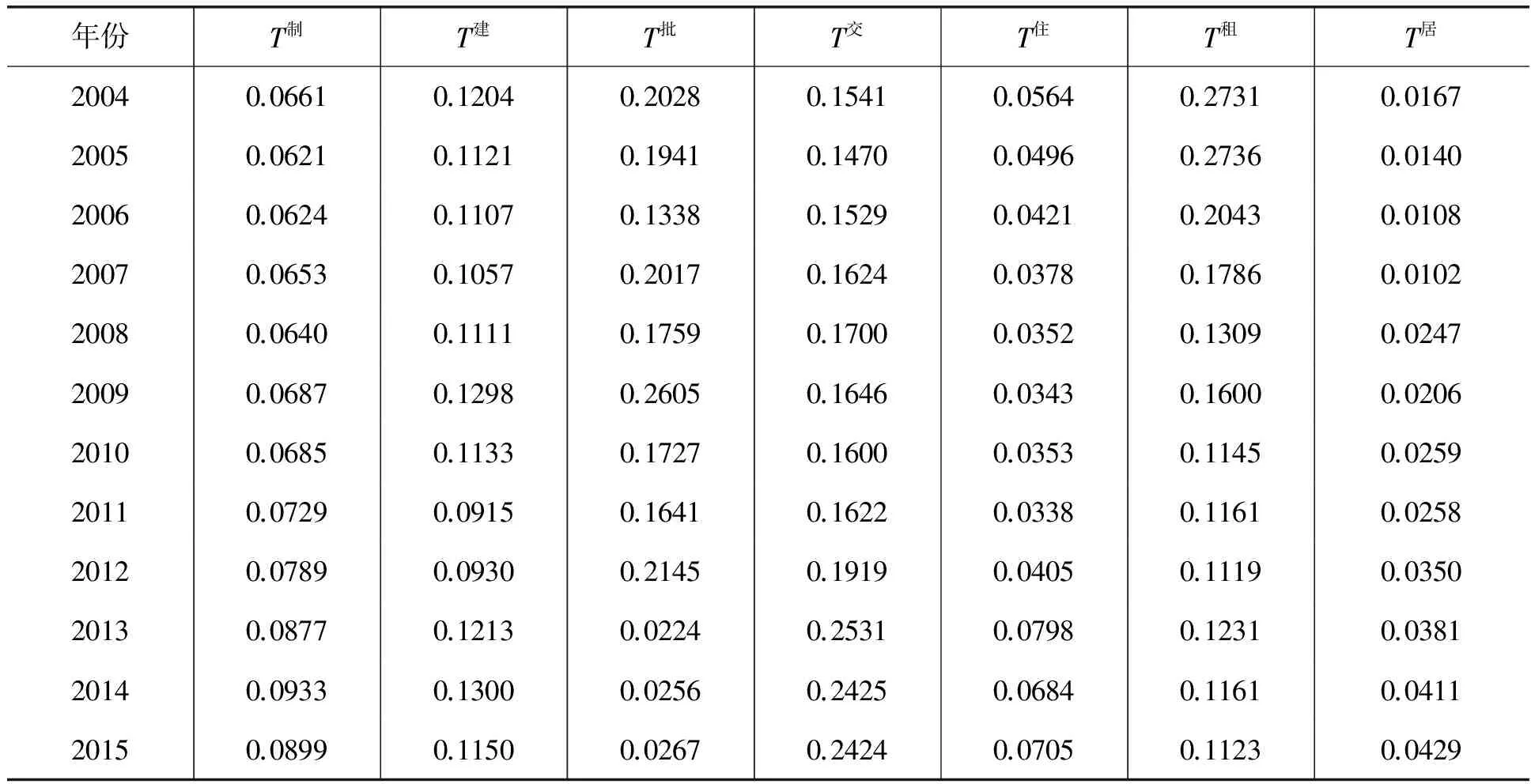

东部地区包括北京、天津、上海、河北、辽宁、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南。东部地区的二、三产业已经占据产业结构中的优势地位,除东部地区普遍产业发展水平较高、有着深厚的产业基础兼具贸易以及交通的区位优势外,东部地区的经济发展水平也促进了东部居民对于第三产业的产品及服务需求的不断增强,具体结果见表1。

表1 东部地区计算所得泰尔指数

数据来源:《中国统计年鉴》2006—2016年各期数据计算整理

2.中部地区

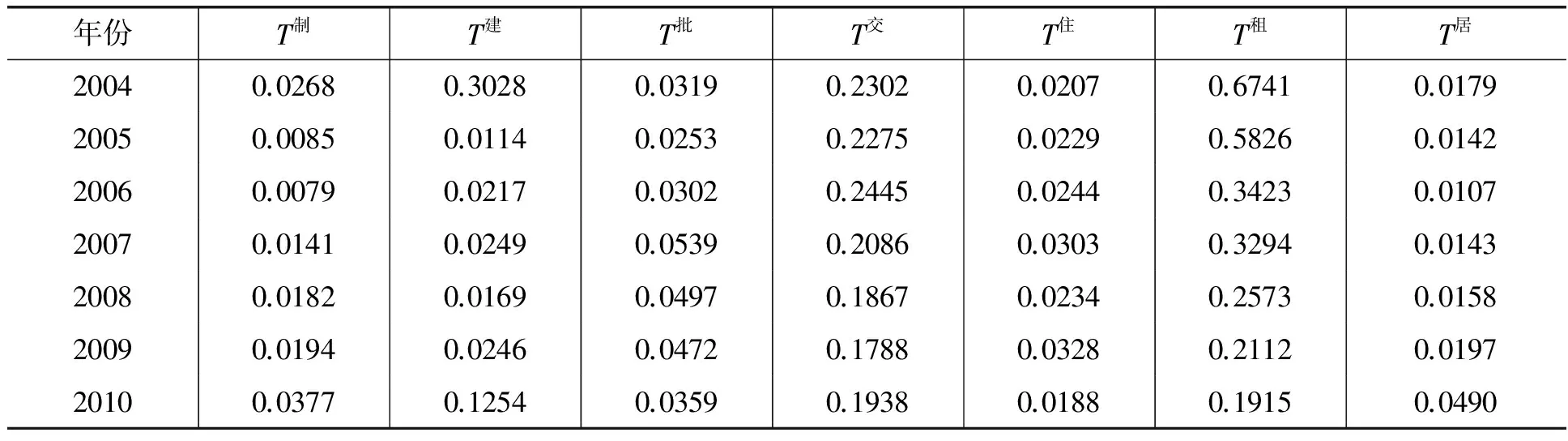

中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南。中部地区的各区域第三产业在产业结构比重上低于东部地区,但是产业结构优化保持着较快的升级速度,由于中部地区多为以传统工业、制造业为主导产业的重工业城市,无论是产业规模的扩大或是生产效率的提高都陷入了发展瓶颈,所以,对于区域产业结构的转型升级有着迫切的需求,具体结果见表2。

表2 中部地区计算所得泰尔指数

续表

年份T制T建T批T交T住T租T居20110.02190.09470.05510.16480.02180.18970.024020120.02110.03420.45080.17050.02260.22770.032120130.02440.04400.00260.15530.03980.12210.012420140.01840.03140.00220.15540.03860.18690.015020150.05530.02410.00680.35800.03880.14910.0280

数据来源:《中国统计年鉴》2006—2016年各期数据计算整理

(3)西部地区

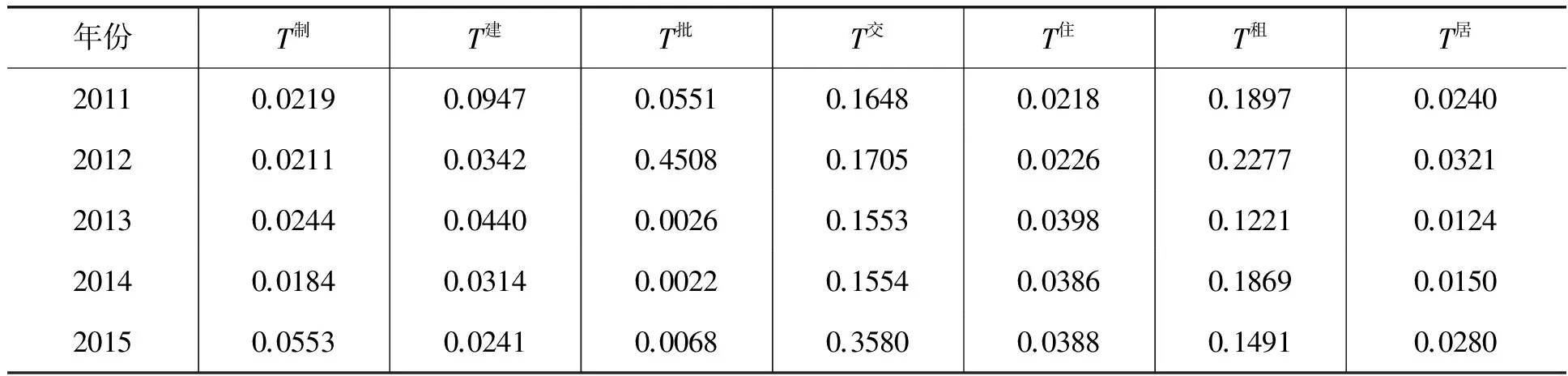

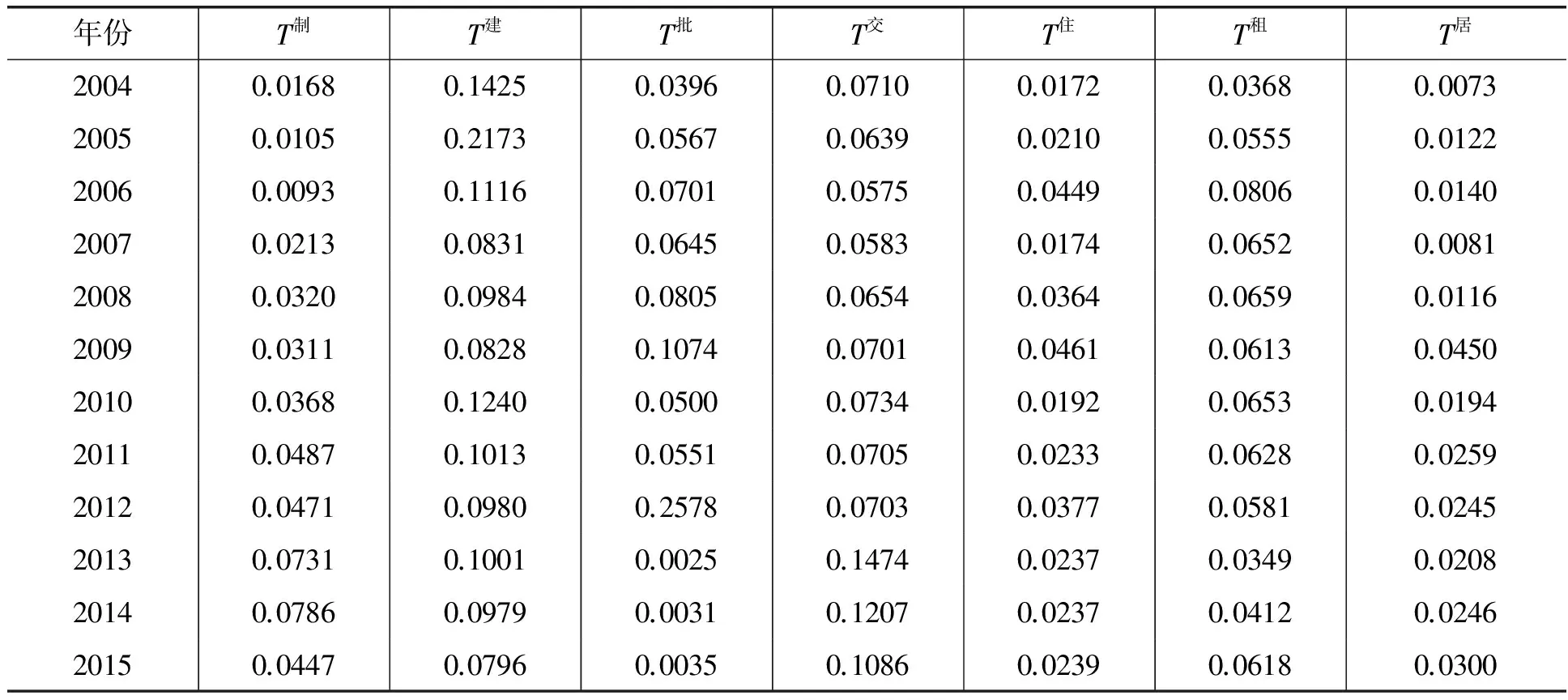

西部地区包括重庆、四川、贵州、云南、西藏、广西、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古。西部地区尽管经济发展落后于东、中部地区,但是第三产业在西部地区的发展存在着巨大优势,西部地区的旅游文化资源丰富,对于旅游消费市场有着巨大的吸引力,如若以集聚的手段促进旅游文化资源的整合,加强旅游产业的品牌化发展,可见这会对当地经济发展起到促进作用,具体结果见表3。

表3 西部地区计算所得泰尔指数

数据来源:《中国统计年鉴》2006—2016年各期数据计算整理

(二)模型设定及回归分析结果

第三产业占产业比重的升高与经济发展具有共同的趋势,使用第三产业产值在总产值中所占比重可以描述区域产业结构变动的状态。对产业集聚与区域产业结构变动之间的关联性进行实证分析,建立多元线性回归模型考察东、中、西部各个的三产比重(λ)和七个部门分别对应的泰尔指数(Ts),构建模型如下:

λ=c1T制造业+c2T建筑业+c3T批发和零售业+c4T交通运输、仓储和邮政业+c5T住宿和餐饮业+c6T租赁和商务服务业+c7T居民服务、修理和其他服务业+c

(4)

该模型阐述两点事实,首先,产业结构的变动是所有生产部门产出变动共同作用的结果,而产业集聚度可以一定程度上描述各个区域产业的发展状态。其次,该模型不同于常规的投入产出模型,因为以基于就业水平构建的泰尔指数作为描述产业集聚度的指标来考察产业结构变动,简化了生产要素投入以及技术创新对于产业结构变动的影响。

根据公式(3)计算得出的东、中、西部地区各部门的泰尔指数以及三产比重,运用Eviews9.0基于OLS估计对(4)式进行回归分析,得出如下结果:

东部地区:

λ东部= 0.74T1-0.37T2+0.07T3+0.04T4+0.63T5-0.28T6+0.34T7+0.41

(0.2) (-0.5) (0.2) (0.02) (0.2) (-0.4)(0.1) (2.0)

R2=0.76

s.e.=0.03

中部地区:

λ中部= 0.25T1-0.02T2+0.02T3+0.22T4+2.05T5+0.03T6+0.33T7+0.24

(0.4) (-0.3) (1.1) (2.8) (3.8) (1.1) (0.7) (9.9)

R2=0.97

s.e.=0.01

西部地区:

λ西部= -0.79T1+0.13T2+0.07T3+1.38T4-0.49T5+1.51T6+0.90T7+0.19

(-0.9) (0.4) (0.4) (1.7) (-0.4) (1.5) (0.9) (0.2)

R2=0.59

s.e.=0.03

三、实证分析的结果与讨论

我国东、中、西部的划分主要基于区域梯度发展的需求考量。我国的社会经济发展存在着从东到西、水平逐渐降低的梯度分布,但无论是区域内还是区域间,都存在着即使某一项社会经济发展指标梯度较高的地区,经济发展也未必在所有方面领先梯度较低的地区,这是由于区域发展存在着与区位关系以及资源禀赋之间较强的关联度。所以,我国经济欠发达地区应充分利用资源优势,因地制宜地发展具有区域特点的优势产业。

(一)对于产业集聚度的泰尔指数计算结果的分析

2015年东、中、西部地区产业集聚度最高的部门分别为交通运输、仓储和邮政业,租赁和商务服务业,建筑业,最低的部门均为居民服务、修理和其他服务业。从产业集聚度的均值来看,交通运输、仓储和邮政业以及租赁和商务服务业集聚度为中部最高,其余各部门的产业集聚度为东部最高。对于东、中、西部地区同部门产业集聚度发展趋势进行比较则存在着一定差异:批发和零售业以及租赁和商务服务业集聚度,在东、中、西部均为下降趋势;制造业以及交通运输、仓储和邮政业集聚度,在东、西部为上升趋势,中部平稳波动;建筑业集聚度,在东部平稳波动,中、西部为下降趋势;住宿和餐饮业与居民服务、修理和其他服务业集聚度,在东部为上升趋势,中、西部平稳波动。

(二)对于实证分析结果的总结及讨论

从实证结果看,我国东、中、西部地区的产业集聚度作为区域产业结构变动的自变量有着较好的解释力,东、中、西部回归模型的可决系数分别为0.76、0.97、0.59,可见中部地区以产业集聚度描述产业结构变动的模型解释力最强。通过分析结果进一步可以得出如下结论:

1.除东部地区的建筑业、租赁和商务服务业集聚度与三产比重负相关,中部地区的建筑业集聚度与三产比重负相关,西部地区的制造业、住宿和餐饮业与三产比重负相关外,东、中、西部地区的各部门产业集聚度均与三产比重正相关,由此证明产业集聚对于区域产业结构转型升级的影响普遍显著。

2.对于各个回归分析结果相关性方向上的差异,建筑业方面,东、中、西部的差异在于东、中部地区的建筑业产业平均技术水平要高于西部地区,建筑业的集聚对于区域产业结构转型升级的促进作用在东、中部地区尤为明显,相反,租赁和商务服务业虽然可以通过集聚实现调整产业结构的目的,但是东部地区这一部门已经可以在区域内普遍达到较高的产业水平,离散分布更有助于东部地区的区域产业结构转型升级。对于住宿和餐饮业而言,西部地区的品牌效应远不如东、西部显著,参考上文产业集聚对于提升产业竞争力的说明,提升该类产业的集聚程度可以促进形成这一类部门在中部地区的区域品牌效应,以实现区域产业结构的进一步优化。

3.产业集聚作为一种依赖于区位关系和资源禀赋而形成的社会经济现象在不同的区域必然会表现出差异性。产业集聚对于区域产业结构转型升级无疑存在着积极影响,另一方面存在着当区域内的某个部门的产业水平普遍得到提升或者在区域内的多地都具有资源禀赋上的优势,那么产业的区域均衡发展也会利于产业结构的优化。结合机制分析可知,产业集聚可以通过推动区域产业链的完善来推进区域产业价值链升级,从而提升区域产业竞争力最终实现促进区域产业结构转型升级。综上所述,为了推进区域产业发展和经济发展的步伐,通过提升产业集聚程度促进区域产业转型升级是必要的、可行的。

[1]干春晖,郑若谷,余典范.中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J].经济研究,2011,(5):4-16.

[2]何 平,陈丹丹,贾喜越.产业结构优化研究[J].统计研究,2014,(7):31-37.

[3]高觉民,李晓慧.生产性服务业与制造业的互动机理:理论与实证[J].中国工业经济,2011,(6):151-160.

[4]盛 龙,陆根尧.中国生产性服务业集聚及其影响因素研究——基于行业和地区层面的分析[J].南开经济研究,2013,(5):115-129.

[5]柯善咨,赵 曜.产业结构、城市规模与中国城市生产率[J].经济研究,2014,(4):76-88.

[6]戴腾辉,董永亮.我国经济增长与产业结构转型过程中的区域性差异——基于东、中、西部地区数据的定量比较[J].现代管理科学,2016,(9):48-50.

[7] H Hotelling.Stability in Competition[J].Economic Journal,1992,39(153):41-57.

[8] 平松守彦.一村一品运动——日本振兴地方经济的经验[M].上海:上海翻译出版公司,1982:46-52.

[9] 波 特.竞争战略[M].北京:华夏出版社,1997:90-112.

[10]蔡 昉,王德文,王美艳.工业竞争力与比较优势——WTO框架下提高我国工业竞争力的方向[J].管理世界,2003,(2):58-63.

[11] 库姆斯等.经济地理学——区域和国家一体化[M].北京:中国人民大学出版社,2011:208-211.

[责任编辑:赵春江]

AnEmpiricalAnalysisontheImpactofIndustrialAgglomerationontheUpgradingandUpgradingofChina’sRegionalIndustrialStructure

WANG Sheng-jin,YI Shang-jin,XIE Feng

(Northeast Asia Research Institute,Jilin University,Changchun 130012,China)

Industrial agglomeration has an important influence on the transformation and upgrading of regional industrial structure. Through the analysis of the mechanism of regional industrial structure transformation and upgrading, industrial agglomeration can promote the improvement of regional industrial chain, promote the upgrading of regional industrial value chain, enhance the competitiveness of regional industry and promote the transformation and upgrading of regional industrial structure. Based on the empirical analysis of the Tyler index, we can see that there is a close correlation between industrial agglomeration and regional industrial structure transformation and upgrading.

industrial agglomeration; industrial structure; transformation and upgrading;Theel index

2017-04-12

国家社会科学基金重点项目“吉林老工业基地创新驱动发展与结构调整研究”(16AZD008);教育部人文社会科学研究重点研究基地重大项目“新一轮学科东北振兴与东北亚区域合作研究”(16JJD790013)

王胜今(1954-),男,吉林磐石人,教授,主要从事区域经济研究;衣尚锦(1988-),男,博士研究生,主要从事区域经济研究;解 锋(1982-),男,硕士研究生,主要从事区域经济研究。

F121.3;F279.2

:A

:1671-7112(2017)05-0039-09