画布上的“第一枪”—黎冰鸿油画《南昌起义》创作研究

文 /张 冰

画布上的“第一枪”—黎冰鸿油画《南昌起义》创作研究

文 /张 冰

黎冰鸿 南昌起义 中国国家博物馆藏

一九二七年八月一日,根据中国共产党中央委员会的决定,在以周恩来为书记的中国共产党前敌委员会的领导和贺龙、叶挺、朱德、刘伯承等人的直接指挥下,北伐军两万余人在江西南昌举行了武装起义。这次起义,打响了武装反抗国民党反动派的第一枪,宣告了中国共产党独立领导革命武装斗争时期的开始。对于南昌起义这一重大历史事件,周恩来在亲笔修改的《八一起义》宣传提纲中这样写到:“七月三十一号,全南昌市宣布戒严,将近半夜两点钟的时侯,周恩来、贺龙、叶挺、朱德、刘伯承等同志率领北伐军三万余人,在南昌举行了武装起义,全城内外想起了一片激烈的枪声。”我国著名画家黎冰鸿创作的《南昌起义》正是选取了黎明前周恩来做起义动员和指示的场景来表现这一重大历史事件。

《南昌起义》是黎冰鸿于1959年受国家委托创作的一幅油画作品,也是黎冰鸿最重要的代表作品之一。基于该作品表达内容的重要性和高超的艺术性成为近现代中国绘画史上一件极具代表性的作品,并作为中国国家博物馆的一件重要藏品长期陈列在《复兴之路》展览。伴随着这幅原作,中国国家博物馆还保存着多幅与《南昌起义》相关的创作草图以及黎冰鸿为了创作《南昌起义》去实地写生的画稿,这对于挖掘油画《南昌起义》的构思及创作过程是极其重要的。

一、《南昌起义》评析

《南昌起义》采用了“围绕式”的构图方式,指挥起义的五位领导人周恩来(时任中共临时中央常务委员、中共前敌委员会书记)、朱德(时任第九军副军长)、贺龙(时任起义总指挥兼第二十军军长)、叶挺(时任国民革命军第十一军副军长兼第二十四师师长)和刘伯承(时任中共前敌委员会参谋团参谋长)集中的安排在画面相对靠左的位置,战士们围绕五位领导人或坐着、或站立,使画面达到了和谐统一的效果。

黎冰鸿对画面人物的动作和表情都作了细致的设计和塑造。周恩来站立在总指挥部(江西大旅社)的门前,左手掐腰,右手举起,做起义前的最后动员,眼神中透露出必胜的信念;左侧是起义总指挥贺龙,他左脚站在第二节台阶,右脚搭在第三节台阶,右手轻抚腰带,眼睛正视前方,既流露着对同志们的无限期望,也展现了大战前临危不惧的气节;朱德双腿人字形站立,后背双手,严肃的表情中透露着十足的信念;刘伯承左手扶膝,右手扶木箱而坐,面朝周恩来,嘴角微微翘起,预示着对起义胜利的信心;围绕周恩来四周的战士们目光炯炯有神,认真听取起义前的最后动员,表情严肃而凝重。

黎冰鸿在画面中的不同位置构思、塑造了两位受伤的战士。一位是坐在最前面的左手吊着绷带的战士,正在认真听取动员。另一位是该形象的上方头部缠绷带的战士,眼睛正对着画外的观众,左手紧紧握拳。这都体现了战士们对武装起义的热情以及大无畏的牺牲精神。

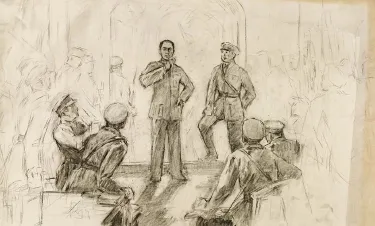

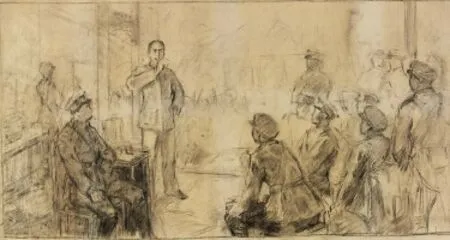

图一 《南昌起义》构思草图

图二 《南昌起义》构思草图

图三 《南昌起义》构思草图

图四 《南昌起义》构思草图

图五 《南昌起义》构思草图

图七 《南昌起义》构思草图

图八 《南昌起义》构思草图

图九 《南昌起义》写生稿

画面中对于光源的巧妙处理体现了黎冰鸿高超的油画技巧以及对画面节奏的把握能力。画面中最主要的光源是起义总指挥部门口两边的壁灯,照亮了围绕在周恩来身边的人们,红红的脸庞,炯炯有神的眼神,充满了对革命的追求,这与远处微亮的天空形成和谐的对比,远处正微微亮起的天空,预示着起义将给中国带来一片光明。黎冰鸿在画面最右面有马匹的地方塑造了一抹暖暖的篝火发出来的光,以及在远景的建筑里透出来暖红的光,光线之间产生了交相呼应的效果,更加烘托了起义前的紧迫气氛和同志们的革命情怀。

黎冰鸿在构图上独具匠心,画面布局、环境和陈设以及每个人物的心理活动,都是以周恩来做起义前的动员为中心展开,谱写了紧张、严峻的华丽篇章。

二、《南昌起义》构思草图和写生稿

创作草图是绘画创作初始阶段的一种表现形式。画家创作一幅作品之前,多会经历构思草图的不断修改,修改的过程就是艺术家思考的过程。随着构思的修改呈现出来的一幅幅构思草稿,真实的记录了艺术家创作时的思想轨迹,也是最能真实呈现艺术家思想的一种绘画形式;写生作为一种艺术创作手段,是画家更加客观、更为自然地了解对象的创作方式,能使画家更深刻的理解生活、接近真实。

《南昌起义》作为一幅主题性绘画创作,也经历了构图不断调整的过程,通过分析画家调整的过程,我们能够更清晰的体会到当时画家的所思所想,更能接近创作的本体。

1.构思草图

针对南昌起义这一重大创作主题,黎冰鸿最先采用了“平铺式”构图(图一),画中人物一字排开,表现了在一个环廊(根据黎冰鸿的写生稿可以推断出这是军官教育团的办公地点,也是朱德同志的办公室)的下面,周恩来与贺龙握手,并对贺龙等同志进行鼓励和动员的场景。画面右下角出现了一匹马的形象,与最终作品中的马匹形象已十分相像。

图二的构图有了非常明显的调整,画面中的人物都集中涌向最主要的人物—周恩来。此时黎冰鸿认为图一的构图存在平均、缺乏动势的问题,于是在此图中调整了构图,增加了画面的动感,更能体现起义前同志们激动的内心世界和同志们对周恩来的支持;该构图中,周恩来的姿势也有了比较明显的变化:从朝向左变为转向右,左手高抬。此时周恩来的姿态已基本确定;该稿左下角黎冰鸿绘制了一位背着草帽的士兵形象,此形象经过调整出现在了完成作品的同一位置。

图三黎冰鸿基本沿用图二的构图,对人物形象做了比较细致的塑造。唯独在画面中间的位置,多了一张桌子和在记录的人物形象,这是黎冰鸿考据史料后,为了丰富画面而添加的。

图四中周恩来左手掐腰,右手抬起的动作出现。左半部分的构图除了增加了几个叠压在一起的木箱子,其他并未做太多的调整。该构图中主要的变化集中在画面的右半部分,贺龙军姿站立,正在认真听取周恩来的动员和指示。贺龙背后几位战士的塑造已基本与完成作品一致,尤其是左手扶枪、身体前倾的战士形象,与完成作品前景最右边的形象基本一致。此构图中,出现了一门山炮,最终出现在完成作品的右面中景位置,可以看出此时黎冰鸿的构思又丰富了一层。

图五与图四的构图基本一致,黎冰鸿对主要人物做了更加细致的塑造,并在前景中添加了两个人物,一个是画面左侧俯在箱子上认真记录的人物形象;另一个是画面中部坐着的战士,完成作品中黎冰鸿根据这个形象改造成一位受伤战士的形象,更加突出了战士们的战斗热情。

在图六中,黎冰鸿从构图上强化了战士们围绕周恩来的感觉,这与完成作品的构思已非常接近。黎冰鸿在画面左侧添加了坐在椅子上的人物形象,图八中更加细化了该形象,这与完成作品中的刘伯承形象是相吻合的。图七中贺龙的位置发生了较明显的变化,从站立在周恩来的对面,变成站立在周恩来的左后方,更加突出了周恩来这一形象在画面中的位置,也强化了周恩来在起义中的领导地位。此时,贺龙的站立姿态已基本确定,在完成作品中黎冰鸿只是调整了贺龙的角度。

图六 《南昌起义》构思草图

图十 《南昌起义》写生稿

图十一 《南昌起义》写生稿

通过这些构思稿,让我们更亲切的体会到黎冰鸿的思想轨迹,加深了我们对画面中每个人物形象的理解,更体现出了黎冰鸿对待艺术创作一丝不苟的态度。正印证了全山石先生所说:“当他(黎冰鸿)进行创作时,常常需要根据主题需要不断反复的进行推敲,认真研究生活。记得他在画革命历史画《南昌起义》时,对历史人物的造型、服装、道具都作了深入细致的研究,画了大量的素描和油画写生,甚至对特定的起义时的夜色灯光的色彩和光影效果,也做了分析研究。”

图十二 《南昌起义》写生稿

图十三 《南昌起义》写生稿

图十五 《南昌起义》写生稿

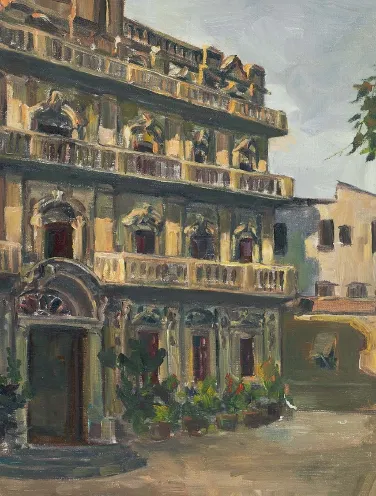

2.写生稿

生活经验是一个艺术家从事艺术创作的基础,长期的生活感受积累对于艺术创作是至关重要的。在教学中,黎冰鸿先生鼓励学生全面发展,践行“破万卷书、行万里路”的思路。在自己的创作中,他也是这样做的。比如,他为创作油画《南昌起义》前往南昌进行实地考察,针对与画面构思有关的建筑和景色都作了写生,绘制了许多素描和油画写生稿,每幅作品立意明确、构图严谨、色彩明亮清晰,展现出十分熟练的绘画技巧。

全山石说过:“作为一个艺术家不仅应该随时观察生活,同时必须随时记录生活中生动的形象以丰富自己的创作。冰鸿同志利用一切机会进行写生,速写本从不离身,他的速写本中记录着各种各样的生动的生活情景,有各个阶层的人物形象和动态,有工厂、农村……他的速写本中包罗万象,丰富多彩。谐谑而富有激情的性格,使他更有利于接近群众……即兴作品的特点是不仅形象肖似,生动传神,而且用笔流畅,潇洒自如,充满激情,丝毫没有矫揉造作之感。这充分地显示出作者熟练的写实技巧。”

图九是南昌起义总指挥部—江西大旅社,黎冰鸿最终选定这个角度的起义总指挥部作为完成作品的背景。图十是黎冰鸿在朱德同志宿舍门前的写生,当时的地址是花园角2号。图十一描绘的是贺龙同志的指挥部。图十二描绘的是叶挺同志的指挥部,是当时南昌新远中学。图十三描绘的是起义部队的驻聚地,也叫水观音亭。图十四描绘的是起义时的作战地,现在是八一公园。图十五描绘的是起义后开会的地方—皇殿旁边的体育场。

通过实地写生,不仅加深了黎冰鸿对起义地点环境的认识,取得了很多实用性的资料,同时也使黎冰鸿更加深刻的感受到了当年这片热血沸腾的土地的温度,所以,这批写生稿对于油画《南昌起义》的最终完成起着至关重要的作用。黎冰鸿以客观、自然的态度看待对象,表达了十分宽阔的意象,产生新的意境和感人的效果,具有较高的艺术表现力,同时还充满生活情趣和时代精神,这是一批富有民族气质、民族情感,中国气派、中国风貌的油画作品。

3.《南昌起义》官方保存的四个版本

中国国家博物馆保存的《南昌起义》;中国美术馆保存的《南昌起义》;中国人民革命军事博物馆保存的《南昌起义》;南昌八一起义纪念馆保存的《南昌起义》。

南昌起义是中国共产党直接领导的带有全局意义的一次武装暴动。它打响了武装反抗国民党反动派的第一枪,宣告了中国共产党把中国革命进行到底的坚定立场,标志着中国共产党独立地创立革命军队和领导革命战争的开始。1933年7月11日,中华苏维埃共和国临时中央政府根据中央革命军事委员会6月30日的建议,决定8月1日为中国工农红军成立纪念日。从此,8月1日成为中国工农红军和后来的中国人民解放军的建军节。

油画《南昌起义》是一幅表现中国人民解放军成立的重要绘画作品,通过对“南昌起义”的事件回顾以及对油画《南昌起义》的艺术分析,使我们更加深刻的体会“南昌起义”这一段重要的历史以及作品背后的故事,以此纪念中国人民解放军成立90周年。

责编/王可苡

图十四 《南昌起义》写生稿

(本文作者任职于中国国家博物馆)